2 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心 南京 210023

2 Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China

丝绸之路"自古就是东西方文化、科技交流和经贸合作的通道和桥梁,现代更是连接亚、欧、非大陆的战略大通道。2013年,习近平主席在哈萨克斯坦提出共同建设"丝绸之路经济带",这是我国在当今复杂多变的国际地缘政治经济格局中,顺应国际潮流,面向未来,为全面扩大我国对外开放空间,加强同中亚、中东、欧洲、北非和南亚、东南亚国际经济贸易合作,构建国际政治经济新秩序所做的重大战略部署。

丝路"地区覆盖人口近30亿,经济体量巨大但发展极不均衡、区域生态环境复杂而脆弱、制度和法律差异较大、文化多样性丰富。为贯彻落实习近平总书记提出的"共建丝绸之路经济带"战略,国家和各地、各行业都在制定丝路"建设战略规划和实施方案,"丝路"建设将在国内和沿线国家大规模展开。但是,长期以来,国内外对"丝路"沿线国家研究不足,相关国家基本国情、资源环境、社会经济、政策法规等数据信息零散残缺,科技合作体量小且模式单一,极不利于"丝路"的合作建设和共同发展。在自然和人类活动的双重作用下,"丝路"地区将长期面临全球变化、生态恶化、资源危机、贫困等一系列重大难题;面对区域内多种合作框架间的不协调以及区域外部力量的压力等,类似挑拨式、误读式的国际舆论与氛围也不时出现,影响着区域内国家间的互信[1]。

丝路"在相关领域的人才交流、协同创新、决策支持和国际合作有助于回应"丝路地区各相关国家在社会、经济、文化、组织、科学、教育、技术等方面面临的挑战。为此,须加强"丝路"的智库网络、协同环境、决策支持系统的一体化建设和互联互通,为"丝路"全球性的环境问题合作,矿产、能源、旅游、人力等资源的可持续利用,区域国家间的资源优化配置和国际合作,地区间的地缘政治多元化、地区和世界和平维系等方面,提供不可替代的科技支撑作用,具有重要的地缘政治、地缘经济、地缘生态战略意义。

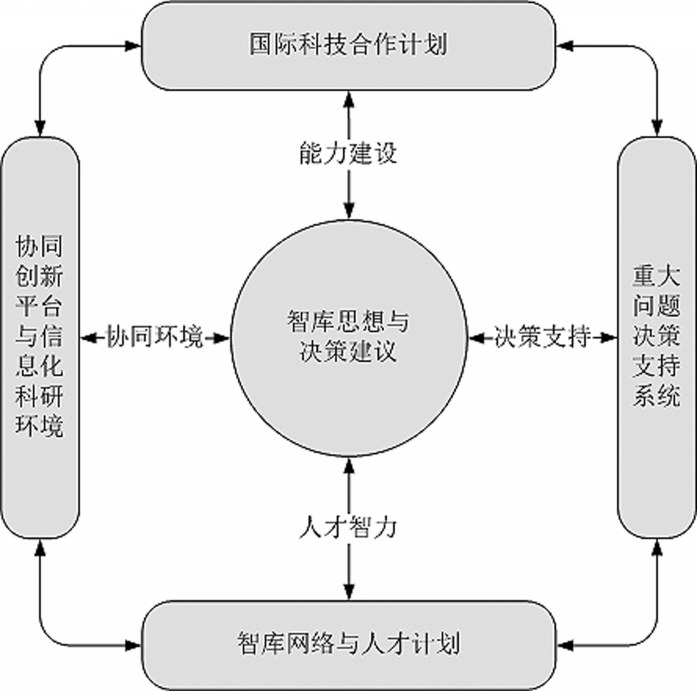

2 智库网络与协同平台一体化支撑框架丝路"协调发展的科技支撑归根到底要最大化地发挥人才智力决策支持作用。这需要各国、各类人才的广泛参与,需要为独立、自由的科学思想交融创造互联互通的信息化环境支撑,需要为决策建议的产生提供一体化的系统支持,并且通过一系列人才交流、科技合作计划使得智库思想能够最终在区域上落地,促进"丝路"长期发展的支撑能力建设。

丝路"智库网络与协同平台一体化支撑体系包括智库网络与人才计划、协同创新信息化科研环境、决策支持系统和国际科技合作计划4部分(图 1)。

|

| 图 1 "丝路"智库网络与协同平台一体化支撑框架 |

"丝路"智库网络与协同平台一体化支撑体系建设的总体目标是协调智库网络与人才计划,提高人才智力资源互通的广度和深度;建立协同创新平台与信息化科研环境,为智库的高效运作提供信息化协同环境保障;建立支持面向问题分析的决策支持系统,为智库思想的科学性提供决策支持;提出和发展"丝路"国际科技合作计划,促进研究所、实验站、研究网络等的全面建设和发展,最终服务于面向资政辅政、启迪民智、平衡分歧、聚贤荐才的"丝路"智库建设[2],最大限度地发挥智库的效率、活力和效益。

2.1 人才智力智库人才既是知识的载体,更是知识的主体,人才最终决定着知识创造和知识应用的效率和水平,人才是决定智库生存与发展最关键的因素。"丝路"智库人才网络化管理协调和互联互通是整个区域良性发展的智力保障。

丝路"人才智力的发展目标是建成以优势科研机构牵头,以本区域各国相关科研机构为主体,能吸收和联合各国顶尖科学家长期稳定参与的智库人才联盟和网络体系,建立人才的交流、培训和培养计划,形成"丝路"的长期人才智力发展机制。

2.2 协同环境丝路"面临的诸多课题在解决过程中,往往需要获取过去的、现状的、甚至未来情景的基础资料,要开展各国的定点调查或长期监测,要与国际同行通过网络共同交流探讨以及分享数据等,这就需要有科研创新协同平台和信息化科研环境的支撑[3]。通过这一协同环境,能够及时集成和共享国际科学家有关"丝路"的研究成果和数据资料,高效处理和挖掘分析海量数据,将科研成果转换为服务重大工程建设的生产力。

丝路"协同环境的发展目标是在新一代信息基础设施的支撑下,进一步整合集成数据处理、挖掘分析模型工具以及高速网络、移动通讯网络、高性能计算资源等信息化基础设施;开发在线虚拟环境、即时交流、视频会议、建模交互、协同写作等功能;实现科技资源共享、在线计算模拟、在线协同交流于一体的协同科研平台,为"丝路"合作研究和重大应用服务提供信息化支撑平台。

2.3 决策支持丝路"所面临的资源利用、生态保护、环境演变、区域可持续发展等方面的问题涉及面广,往往纵贯自然系统和社会系统的诸多领域,涉及不同层次不同部门的决策者。解决这些半结构化的、多层次、多决策者和多目标的决策建议问题,离不开一系列面向重大或专题应用的决策支持系统。

丝路"决策支持系统的建设目标是基于数据库、模型库、知识库、工具库的构建,建立面向"丝路"区域人口-资源-环境-发展(PRED)的决策支持系统,服务重大战略决策。决策支持系统与协同创新平台和信息化科研环境互为协作、相得益彰。

2.4 能力建设智库产生的思想和建议最终要在科技计划上实施和落地。通过长期持续的科技计划实施,尤其是包含软硬件设施能力建设的研究中心、研究所、观测站、研究网络的建设和发展,能够持续为丝路"的长期发展提供科技能力保障。

丝路"能力建设的目标是通过国际相关或新建合作伙伴计划,促进跨国科技交流;与"丝路"沿线相关国家科研机构合作,联合建立研究所、试验站、实验室、监测网络等科研基础设施,促进国际科技交流的常态化,为智库网络发展提供不竭的动力支撑。

3 智库网络与协同平台主体科技计划 3.1 智库网络与人才计划(1)"丝绸之路经济带科学家联盟"。主要任务:由中科院牵头,以中亚五国、上海合作组织国家科学院为主体,吸收各国顶尖科学家参与,形成人才与思想高地,集国际科学家智力资源支持"丝路"建设。定期召开"丝路"国际科学家联盟大会,集成世界最新科技成果支持"丝路"建设。关键问题:建立"丝路"科学家联盟章程、组织机构和工作机制;确立"丝路"面临的共性和特性科学问题、技术问题;建立科学家联盟的高效交流平台和机制。

(2)"丝路"国际智库网络。主要任务:以国际科学家联盟为依托,成立"丝路"国际研究中心,为丝路"建设提供战略决策咨询支持,解决"丝路建设面临的重大科技战略问题。关键问题:建立智库网络的信息共享政策、交流机制、创新研讨模式、规划远期目标及发展路线图。

(3)"丝路"人才计划。主要任务:结合实际人才智力资源汇集和培育的需要,提出"丝路"相关的学术交流、短期培训、人才培养等计划,搭建学术交流平台,整合学术资源,促进青年科学家成长,努力营造智库人才的网络互动氛围。关键问题:本区域现有人才计划整合,"丝路"人才计划的政策制定、顶层设计与发展路线图,人才计划与智库网络的衔接,人才计划的实施等。

3.2 协同创新平台与信息化科研环境(1)协同平台信息化基础设施建设。主要任务:建设包括高速网络、海量数据存储设施、高性能计算设施等新一代信息化基础设施;利用云计算虚拟技术将多台普通的服务器进行虚拟整合,形成按需储存和灵活扩展的数据存储方案,进而解决海量数据存储的问题;利用Map/Reduce技术,将复杂计算任务分配到不同的计算节点,形成经济、可扩展的高性能计算解决方案。关键问题:高速网络、海量存储、高性能计算等设施的资源整合、有效配置和互联互通接口。

(2)科技资源共享政策与标准规范研制。主要任务:针对不同国家的科学数据资源采集、处理技术标准、数据集语言、字符等的异构性,在各个国家信息资源安全框架下,共同研究制定符合各国利益的科技资源交换、共享政策以及配套的技术标准规范,激励各国科技资源单位和科学家个人开放所拥有的科技资源,保障统一标准下的科技资源共享[4, 5]。关键问题:科技资源共享政策体系,标准规范参考模型,数据质量控制关键标准,分散科技资源的共享机制,以及标准规范的宣贯和实施。

(3)科技资源规范化整编和集成。主要任务:开展科技资源现状调查,掌握各国科技资源的分布情况(科技资源权威拥有单位、科技资源内容、科技资源规模等)以及信息化现状(科技资源数字化、信息化情况等)。在此基础上,收集各国现有的优势科技资源,基于统一的技术标准,对科技资源进行规范化转换、处理和重组、融合,特别是丝路"基础地理空间数据、资源环境、生态系统、人口与社会经济发展本底数据资源的收集与规范化处理,为数字"丝路"准备好基础数据资源。关键问题:数据资源管理体系设计、"丝路"数据仓库构建、数据分类编目与整合管理、数据资源增量更新、数据资源产品研发与生产等。

(4)数据共享和科研协同平台软件研发。主要任务:基于分布式文件管理、云服务、分布式计算、元数据、网络数据服务等技术,利用网络编程技术,采用服务化的架构体系,研发数据共享和科研协同平台软件系统。软件系统应有用户单点登录与统一认证、科技资源集成发布与共享利用、大数据挖掘分析与模拟计算、在线即时交流与协同研讨等功能,能进行跨平台、跨区域的部署。关键问题:分布式数据共享平台和科研协同平台体系设计,分阶段、分层次的平台开发、测试与本地化配置,关键技术的突破等。

(5)数据共享和科研协同平台部署与资源发布。主要任务:在对信息化基础设施和科技资源拥有情况、运维服务能力等综合评估的基础上,选择综合条件良好的科研机构,部署数据共享和科研协同软件系统以及相应的运维和评估管理系统。基于不同国家和地区的实际情况,建立平台本地化改造的应用解决方案。关键问题:结合"丝路"在不同区域和不同发展阶段的需求,设计和调整平台布局,建立示范应用节点和推广应用体系。

(6)协同创新平台构建。主要任务:在科研协同平台上建立虚拟科研团队,利用协同平台上的科技信息资源,开展在线协同研究,包括:协同交流、在线研讨、即时通讯等共性基础功能,在线数据处理、数据挖掘分析、建模与数值模拟等专题应用功能。通过网络协同研究提升跨国家、跨区域、跨学科合作研究的效率,节省合作研究的成本支出,促进和加速合作研究的成果产出。关键问题:面向共性和个性问题,建立基础性和个性化的协同创新功能层次,建立安全、高效、科学的协同科研模式,形成解决重大问题的应用示范。

3.3 重大问题决策支持系统(1)"丝路"生态环境历史变迁决策支持系统。主要任务:以历史地理学、生态学和环境科学基本理论为基础,通过历史文献、实验分析等方法,探究"丝路"地区生态环境的历史变迁轨迹、成因及其对"丝路"文明的影响机理,为预测未来自然环境变迁提出科学建议。关键问题:"丝路"有着辉煌的历史,其文明演替与当地生态环境变迁关系密切。过去不同时间尺度(千年尺度和百年尺度)上"丝路"地区曾发生了哪些重大生态环境变化事件,是怎样变化的,有何影响?

(2)"丝路"建设的资源环境承载力决策支持系统。主要任务:综合运用资源调查法、GIS空间分析、生态指数、环境容量测算等方法,结合实地综合科学考察,量化分析"丝路"地区自然资源与生态环境格局,揭示区域生态经济系统地域分异规律,开展各地区建设的资源环境适宜性分析,合理确定各地区适宜的人口规模和经济活动强度,为"丝路"的可持续建设提供战略决策建议。关键问题:"丝路"沿线地区拥有丰富的能源、矿产、旅游等资源,但水资源较为匮乏,生态较为脆弱,加强资源环境承载力研究,合理控制"丝路"经济开发强度,促进区域国家间的资源优化配置和持续利用,是本区域可持续发展的紧迫需求。"丝路"地区资源环境现状如何,资源环境能够承载多大的人类活动与开发强度?

(3)气候变化对"丝路"的影响及其响应决策支持系统。主要任务:依托沿线各国现有生态观测台站,对沿线气候变化和生态系统实施跟踪监测,综合评估全球气候变化背景下"丝路"地区生态系统服务功能的变化趋势,提出人类响应对策;对于突发性的气候灾害、生态灾害和环境事件,向沿线国家政府提供及时的应急建议。关键问题:气候变化是"丝路"地区生态环境变迁的重要自然影响因素,全球变暖的背景下,"丝路"地区的生态系统、资源环境将发生怎样的变化,对沿线人民生活将产生怎样的影响?

(4)"丝路"建设对当地生态环境的影响决策支持系统。主要任务:决策支持系统服务对象,加强典型人类活动的预见性研究和跟踪研究,为各国政府提供预警性政策建议,以便规避可能存在的生态环境风险。关键问题:人类活动是"丝路文明演替的重要推动力量,合理控制人类活动是丝路"永续发展的基本前提。"丝路"建设必然加大该地区的人类活动强度,典型人类活动(如城市化、工业化、主要跨国基础设施建设工程)等对生态环境的影响有哪些,如何影响地区生态环境变化?

(5)"丝路"可持续发展模式决策支持系统。主要任务:针对"丝路"沿线地区面临的生态环境问题,确定"丝路"生态环境保护的重点任务,提出丝路"可持续的开发模式;结合沿线各国政府共同关注的生态环境问题,提出"丝路"生态环境保护国际合作战略和路径,探索建立"丝路"生态环境保护的国际合作机制和合作平台等。关键问题:实现"丝路"复兴和可持续发展是"丝路"建设的终极命题,这取决于如何选择应对"丝路"地区生态环境变化的最佳途径和方式。

3.4 区域科技合作计划(1)创新团队科技伙伴计划。主要任务:建立丝路"创新团队国际科技伙伴计划。在该计划框架下,根据各国发展需求,通过共建国际联合实验室、资助杰出青年科学家来华工作、开展先进适用技术培训等,帮助相关国家提升科技创新能力。通过建设国际技术转移中心、先进技术示范与推广基地,实施国际科技特派员行动,推动先进适用技术的转移。通过科技创新政策规划与咨询,与相关国家共享中国科技发展经验。关键问题:国际科技伙伴计划的顶层设计、中长期目标、实施周期、伙伴范围、合作模式、近期重点领域等。

(2)不同领域的科技合作计划。主要任务:在智库决策支持基础上,在资源、环境、生态、社会、经济等不同领域提出若干双边或多边科技合作计划,引领和带动相关国家和地区的配套合作计划,提升"丝路"区域的整体科技支撑力量。关键问题:整合技术要素,突破技术壁垒;探索具有大型化和复杂化特征的现代科学研究合作模式;利用信息技术克服不同国家之间在地理空间上的距离[6]。

(3)科技合作基地建设计划。主要任务:在本区域建设联合研究所、实验站、观测站、研究网络等实体科研合作基地。优先建设领域包括生态环境本底调查与变化监测,资源开发利用与环境承载力,生态系统服务功能与灾害预警,全球气候变化影响与区域响应,可持续发展模式创新与区域合作,贫困成因与国际扶贫机理和路径,资源环境科学数据、知识和信息共享的国际合作等。关键问题:基地建设的合作模式、资金来源、运行机制与管理等。

4 结语国际智库网络与协同平台科技支撑计划将为"丝路"建设和发展提供系统的、长期的、不断自我升级的科技智力保障。"丝路建设将是一项长期、复杂、艰巨的战略任务,科技在"丝路"建设中将起到不可替代的支撑作用。建设"丝路"智库网络和协同平台,积极利用和发挥中科院在"丝路"国际科学家联盟、国家地球系统科学数据共享平台[7]和地学信息化科研环境[3]等方面的优势,率先行动起来,地学将是本计划实施的重要起点。

致谢 感谢刘鹏、柏中强、祝俊祥、李一凡、柏永青、王末等为本文资料收集整理和翻译付出的辛勤工作。

| [1] | 陈雨露.丝绸之路经济带的建设与未来:12国智库论坛.人民网,2014年6月27日. |

| [2] | 李伟.探索中国特色新型智库发展之路、推进国家治理体系和治理能力现代化.国研智库论坛2014,中国发展观察网,2014年10月27日. |

| [3] | 诸云强,孙九林,冯敏等.论地学科研信息化环境.中国科学院院刊,2013,28(4):501-510. |

| Cited By in Cnki (4) | |

| [4] | 王卷乐,孙九林.地球系统科学数据共享标准规范体系研究与应用.地理科学进展,2009,28(6):839-847. |

| Cited By in Cnki (14) | |

| [5] | JuanleWang,Jiulin Sun,Yunqiang Zhu et al.A study on the organizational architecture and standard system of the data sharing network of earth system science in china.Data Science Journal,2013,12:91-101.Doi:dx.doi.org/10.2481/dsj.13-031. |

| Click to display the text | |

| [6] | 欧阳峣,罗会华.金砖国家科技合作模式及平台构建研究.中国软科学.2011,8:103-110. |

| Cited By in Cnki (14) | |

| [7] | 孙九林,林海.地球系统研究与科学数据.北京:科学技术出版社,2009. |