社会治理是在基本政治制度与文化传承基因的总领下,通过结构治理、制度安排、法规约束、道德养成、文明启迪等对国家、社会和民众形成良治的整体塑造。

社会治理是中国新常态下的重大任务之一,是改革、发展、稳定三大基本要素的重要组成成分,是依法治国、践行核心价值的重要体现。

哈罗德·拉斯基在其名著《政治的语法》中,很肯定地认为: "社会的存在就是为了达到全体成员的共有目的" [1]。牛文元在《社会物理学》系列第5号中强调: "社会公序良俗的养成,取决于社会治理结构的优化" [2]。俞可平认为: "善治就是良好的治理,就是政府与公民对社会的合作管理" ,"是使公共利益最大化的管理过程或治理状态"[3]。法国巴黎政治学院于2002年出版了著名学者戈丹的《何谓治理》,受到全球关注,他认为治理是一种权力,"表现为一种柔性且有节制的权力" [4]。

1 理想的社会治理结构探索社会治理结构的理想图景,自古以来就是人们不懈追求的伟大目标。中国上古推崇的大同世界、天下为公"(《礼记》的《礼运·大同篇》),其后陶渊明的"桃花源",明清之际启蒙思想家黄宗羲在《明夷待访录》中提出他理想中的制度体系等,都对理想的社会治理与社会结构勾勒出美好的蓝图。在西方,古希腊先哲柏拉图的《理想国》,设计了一个真、善、美相统一的政体,正如他在书的结尾处宣称: "让我们永远走向上的路,追求正义和智慧" [5]。空想社会主义的创始人托马斯·莫尔在他的名著《乌托邦》中虚构了一个他心目中的理想社会[6]。桑德尔在《公正》一书中用生动语言讲解公正,并重点强调个人、政府以及社会组织在寻求公正过程中所应扮演的角色[7]。此外,如卢梭的《社会契约论》[8]、康帕内拉的《太阳城》[9]、托马斯·霍布斯的《利维坦》[10]等西方哲学家和思想启蒙者的著作,都从不同角度阐述了他们对于社会治理的理想目标。近代,马克思主义所倡导的共产主义,将历史文明中所向往的理想社会付诸实践,直到当今"中国梦"的提出,一脉相承地把社会的良治与社会结构的优化,融入到现实的社会治理实践中。

社会治理结构,是一项具有充分复杂性的系统科学,通常在基础物理规则的原始层次上,至少要叠加四重"畸变"[11]:其一,人类"从利、从上、从众"的共性思维对于基础物理规则的第一畸变;其二,人类经济、政治、文化、信仰等的时空塑造所产生的第二畸变;其三,社会成员"体能、技能、智能的客观差异所产生的第三畸变;其四,个体"生理、心理、行为"选择偏好在群体中的异化程度所产生的第四畸变。列宁曾经说过: "几何公理要是触犯了人们的利益,那也一定会遭到反驳" [12]。由此可见,形成良性社会治理结构的艰巨性、复杂性和多样性。

社会治理结构的科学解析,由内部逻辑严整的三大层阶组成:首先是决策层(顶层)的公信力测度,其次是施政层(中层)的执行力测度,第三是受众层(基层)的响应力即社会公众的共振度测定。一个优化的社会治理结构以及社会公序良俗的养成,必然要寻求上述三大层阶各自优化状态下的交集最大化,即求解满足社会治理所追求的最大目标函数。由此对三大层阶体系的分别判定,构成了社会治理结构优化的三条基础定则。

在社会治理结构三大层阶体系中,起核心作用的是决策层的公信力。决策公信力来源于决策者的科学性、预见性以及对于现实选择的决断性,具体体现为:(1)政策制定必然符合事物运行内在规律;(2)政令执行的社会响应必然服从最终有序性之下的公众选择意愿;(3)政令发布的时间节点与空间范围必然符合过程寻优的要求。

2 决策层(顶层)的公信力定则政策的顶层设计必须把握时势变化、发展阶段、文化惯势、心理版图并且契合民众的社会共鸣,才能得到拥戴和支持。通常政府公信力所包含的四大元素"贤良、效能、亲民、睿智",也只有在洞悉社会规律和民众心理的基础上,将政策、条例赋予科学思维和务实精神,才能获得决策公信力的最优解。

中国宋代王安石推行变法时,由衷地感叹:自古驱民在信诚,一言为重百金轻",就很清楚政策颁行的公信力强弱是关乎国家成败的源头,如果决策粗糙、朝令夕改,必将对执政的公信力乃至执政合理性投下沉重的阴影。

顶层设计和法规颁行是社会运行的神圣标尺,切忌决策粗疏、粗率和粗鲁,处理不当对于社会治理源头的政府公信力具有极大杀伤力。西方一位权威选举学家曾说过:"一次愚蠢的决策,就能丧失掉百分之十的选票"。《左传》中也总结出"信,国之宝也"。决策缜密、思虑周全、缩放有度、深得民望,是决策者贡献社会良治的基本要求。

试举几例由于政策设计不周密不严谨,对于社会治理能力、执政能力和公信力所产生的教训:

(1)1977年匆匆颁布的第二次汉字简化方案,由于存在种种不合理不科学的弊端,招致多方非议,遂于1986年废止,造成诸多不良影响。

(2)1986年发出的"在全国范围内实行夏时制的通知",由于中国国情考虑不够,颁行后受到各方诟病,遂于1992年废止。

(3)自改革开放以来,北京的城市电话号码在短期内连续变动3次:从6位升至7位,从7位升至8位,区号由01变为010,类似的还有如汽车牌号的变动和门牌号码的变动等,均引起社会的反弹。

(4)2009年工信部的"绿坝事件":5月份下发226号文件规定要预装"绿坝软件",在遭遇阻力后,6月份即表示推迟安装。

(5)2014年公安部有关交通执法中对于"黄灯"的规则进退失据,在1周内予以更正。

以上数端仅仅是一些个别案例,事实上,各级政府在颁行法规、制定条例时,由于随意、率性和不计后果,给执政的公信力带来了很大的伤害。鉴于制定政策、法律、法规、条例的严肃性、权威性和可执行性,社会治理结构中,制定政策的高层必须关注如何将决策的内涵(科学性)和外延(可接受性)完整地统一起来,逐步达到政策顶层设计过程的规范化、程序化和可预见性,从而不断提升公信力以及在社会治理中的威望。

在深入分析世界主要国家颁行法规条例的基础上,本文提出在顶层设计中关于各项规定如何以公信力为基础的"先验决策法",形成政策合理性检验的"沙盘推演"工具,采用三大步骤即先导数据获得、专业流程分析和数学推理勘验,完整地将决策的有效性、普适性和可预见性融为一体,必将对决策公信力的形成,表达出十分积极的成效。"先验决策法"在政策法规出台前就能预估在实施过程与实施后效中的合理性、有效性与可接受性,通过三大结合即推理与统计相结合、当前与后效相结合、定态与动态相结合,预测出政策实施后的接受水平,从而提高公信力的水平,为社会治理结构的源头奠定坚实的基础。

某个主体A,在经历1个步阶后,有可能继续保持原状态A,也有可能改变为状态B,此种变化通常可以形成体现状态变化的时间序列。与此可以类比的是,某项政策法规颁行时,"赞成"的在经历一个时段后,可能继续赞成亦可能转变为"中立"或"反对";而原是"反对"的在经历一个时段后,亦可表现出继续"反对"或者转为"中立"或"赞成"。此处所谓的状态A或状态B,可以代表不同事件、不同态度、不同方向、不同属性等,唯一视所研究对象而定。在本文中,A表示对某项政令的赞成,B表示对该项政令的反对,C表示对此项政令的中立。

简化起见,以A、B在足够长的时间序列中的表达值,获得从A转向B和从B转向A的迁移概率,例如一组随机系列,代表着30个步阶的转换情形:

其中,符号  代表从A转向B,符号

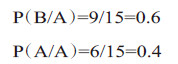

代表从A转向B,符号  代表从A延续为A。上述30组的序列中,从A转向B有9组,从A继续维持为A有6组。如果将状态A转向B记做P (B/A),而继续保持A的记做P (A/A),则有:

代表从A延续为A。上述30组的序列中,从A转向B有9组,从A继续维持为A有6组。如果将状态A转向B记做P (B/A),而继续保持A的记做P (A/A),则有:

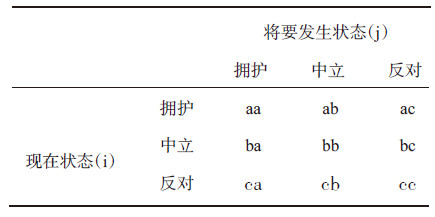

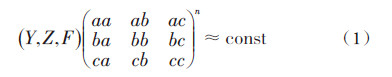

先验决策法应用概率转移的矩阵运算,预先估计到系列的过程达到稳定平衡(即迁移概率作用下,系列收敛到一个规定允许的定值水平)时,可对该项顶层设计的社会公信力作出预估评价。一般而言,对于一项政策的支持力和有效性,与公信度之间存在着线性的正相关,从而应能判定顶层设计所制定政策的社会治理效果。首先必须在有限样本下寻求迁移概率并制定迁移概率矩阵,试看下例:设拥护该项决策的为a,处中立状态者为b,持反对态度者为c,一个概念性过程如表 1。

表 1说明,当一个时段通过之后,原先持拥护立场继续保持的概率为aa,转移为中立的概率为ab,转移到反对的概率为ac。同样,原先保持中立的下一时段转移概率分别为ba,bb,bc,持反对立场的转移概率为ca,cb,cc。

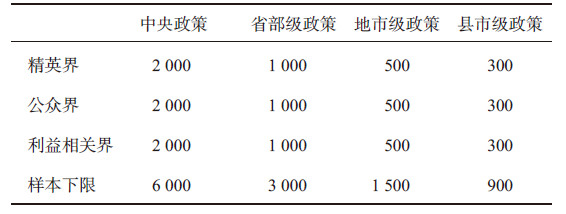

从统计学出发,建议在每项政令出台前,分别对于三组人士的态度有一个初始的把握(有限样本的原始取值),其中精英界人士(代表较理性)、公众界人士(代表社会性)、利益相关界人士(代表偏好性)是随机选择的,而且在不同级别具有各自规定的样本量,目前在中国建议采取的最低样本数量见表 2。

由表 2获得关于对顶层设计的政令采取的态度即"拥护a"、"中立b"、"反对c"的初始值,标注为Y、Z、F。

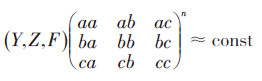

在获得基础样本后,接着由理论专家进行转移概率的评估,分别填入aa,ab,ac;ba,bb,bc;ca,cb,cc的概率矩阵中。对于一项顶层设计政策颁行的公信力测度遵循

表示对于初始值在转移概率下的幂次,它的取值取决于结果趋于规定常数const时的次数。一个具体示例的步骤如下:

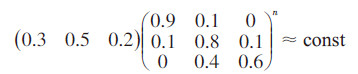

(1)所获取的Y、Z、F初始值分别为0.3、0.5、0.2;

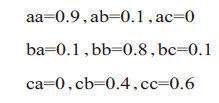

(2)所获取的转移概率:

(3)建立运算

运行步阶1:

(4)在本例中,当n=22时,所获结果满足稳定在设定平衡点,其后各步阶下数值均保持基本不变;

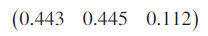

(5)如果n的步阶值规定为"日",即每上升1步阶代表 1天,则预估在顶层设计的政策颁行经过22天后,拥护该项政策的占44.3%,中立的占44.5%,反对的占11.2%。拥护与中立的人数相加的比例达到88.8%,其后基本维持不变;

(6)依照非反对人数的比例不小于75%为达标公信度,不小于85%为无忧公信度,不小于95%为优质公信度的标准,所举的上述事例显然在无忧公信度之上,说明决策的公信度是可以放心执行的政策或法规,可以颁布实施。

3 施政层(中层)的执行力定则社会组成的等级性,在社会治理有效结构中体现了责任梯度、认知梯度和信息处理能力梯度。从普遍意义出发,施政层(中层)的执行力体现是:在等级传布下既必须执行与中枢机构政令的一致性,以此体现出社会治理要求的共同性与普适性,同时还要在忠实执行上级治理规则的原则下,根据区域个性或特殊性对上级指示做出有益的补充与修正,体现出有别于共性的个性。对于各级权力机构施政执行力的判定,以偏离中枢法规核心的"离散度"不大于某个规定阈值作为衡量标准。由此看出,社会治理的普遍性与特殊性通过合理互补,构成了施政执行力定则的解析与判断。

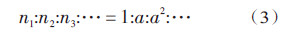

本文引出布拉德福德变体作为执行力定则的描述。布拉德福德(S.C.Bradford,1878-1948)在1934年提出有关偏离度的概念,由此形成距离核心的分散度标志[13]。在社会治理结构中,从中央到地方一般有6-8个行政等级,每一等级在其施政过程中,对于中央关于社会治理法规的认知能力与认知深度的区域化,将对其执行力和社会治理效果产生直接影响,对此可以表达为一种简单的形式:

其中,n1,n2,n3,…分别表示从中央到地方等级系列中的施政等级,a为统计学意义上对于执行上级法规的偏离度(相当于执行能力常数)。施政层(中层)的执行力定则,要求a保持在一种健康的阈值内。绝对的无偏离,并非是最优的执行力;而超越a所允许的范围,更是会将执行力引发为灾难性的后果。由此出发,可以平均衡量出一种社会治理结构的最优体系执行能力。

施政最优执行力的数量计算,是构成社会治理体系的重要支撑。把握好偏离度在不同施政层级中的最优配置,是认识执行力在社会治理中的基本入口。广而言之,中枢机构依据全民利益和共性品格所拟出的政策(带有最大公信度),置于广域空间是最优的和社会治理最好的选择,但在规定尺度下作出相应调整(偏离)也是必要的,以更加符合本尺度规模下的最大利益。这种自上而下的"调整"和"偏离",随着梯度在本质上是离散的,包括结构上的离散、功能上的离散、过程上的离散。如布拉德福德变体的描述,这种偏离度的估计服从"等级-大小"的幂次方程。

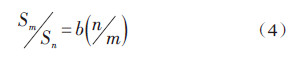

一类非连续分布的同质事件,依照等级层次(秩位)将存在内容上、数量上、规模尺度上的对应关系,基本上符合帕累托分布的描述:

式中,m与n分别表示"秩位"数,即等级梯度序列中所处的位次;Sm与Sn则分别表示秩位在m或n的执行中与第一秩位内容(中央源头设计)相应的变异,在此式中的b相当于布拉德福德变体中的a。当b=1,则意味着从第一层级到末级层级的分布成为帕累托分布的一个特例[14]。

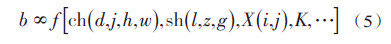

广义而言,帕累托分布即幂次定律具有普遍性,关键取决于b的赋值。因为b=1的分布形态只具有数学意义。真正洞悉b的内涵及其函数表达方式,仍然是研究者目前追逐的方向,一般而言,可以建立

式(5)中,ch表示与整体的原始状态相比的差异性,其变化的影响因子包括不同地域空间d,经济水平j,社会水平h,文化水平w等的差异性;sh代表施政水平,其中包括理解能力l,智慧z,经验g以及由于怠政、渎职等带来的影响;X表示与上下级的联系性即沟通上级i及下级j的能力和信息擒纵把握的能力;K表示整体认识的世界观与价值观,以及对于上级的认同性和信任度等。

略去繁琐的推导过程,一个半经验的最终方程被写成:

式中,P0为原始决策方略,记为概率1.0。r为序位。Pr为序位在r时对原始决策方略的变更状态,b为正对特定决策方略的经验型系数。

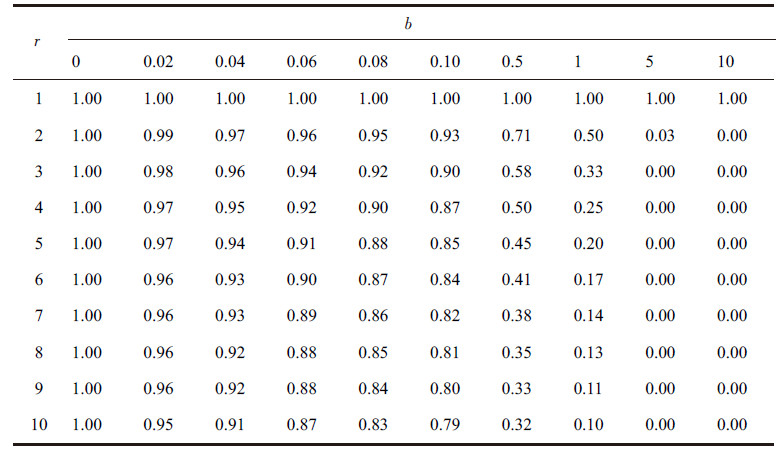

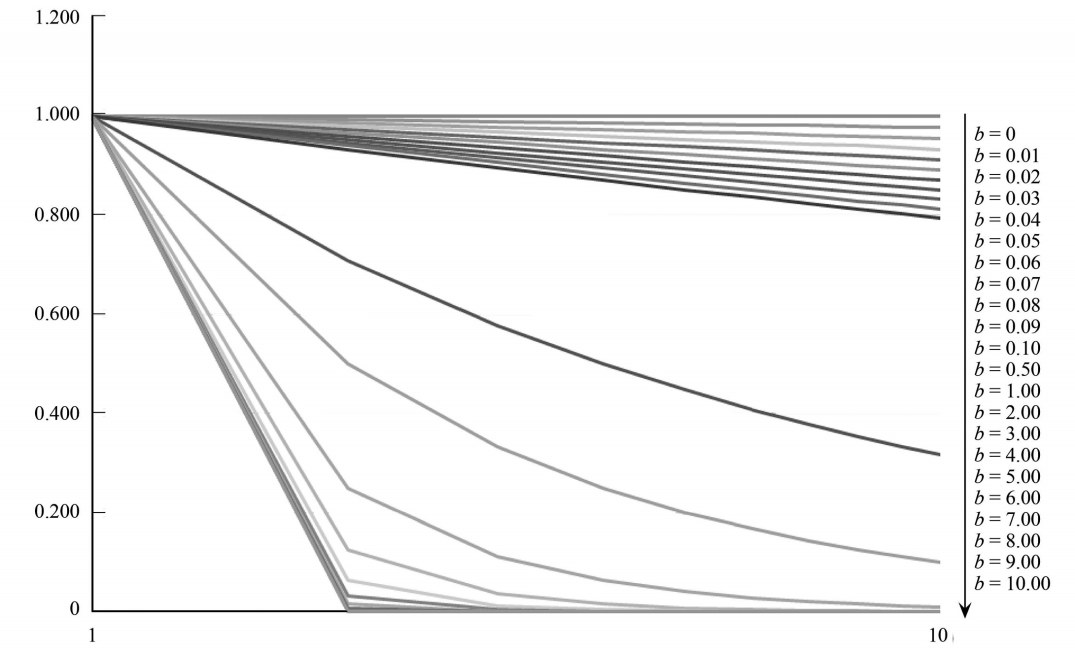

从当前的研究水平去观察,b的求解仍然只是一种黑箱分析的经验系数,尚无法达到机理性的解析。对于施政层(中层)的执行力评估,除了揭示b的理论内涵外,经验性确定b的数值及范围是急切要求回答的(图 1)。

|

| 图 1 经验系数b的不同赋值引致的施政分散度 |

将b的不同赋值列在表 3中,更能清楚显示由于b对于初始值1(即决策层的政策原型)的改变所致的执行力评估。

在图 1和表 3中,有两项极端值,第一个极端值是当b=0,意味着从上到下一点也没有改变,似乎是一种机械地、原封不动地转录(上层)初始决策的所有字句,这在现实的施政能力评价中是一种惰政和渎职的表现,即将顶层设计中关于全局的、宏观的、平均状况下具有极大公信度的初始决策,不加任何分析地应用到局部的治理当中,名义上似乎"不走样",实质上混淆了共性与个性之间的客观差异。将共性等同于个性,说明施政能力的欠缺,只能是尸位素餐的地方官。第二个极端值是当b→∞,即完全改变上层决策的本意,背离决策层另外搞出一套对抗上级本意的法案,在图 1中表现出极短距离内下降为0,意味着"政策不出中南海"。对于实际的施政执行力的最优评估,希望b处于0.01与0.05之间,依据不同主题和不同时空,做出有效的、有利的和有限的调整,基本上保证原始决策的原始精神传递到最基层(r=10)时,损失不超过10%。当b超出0.05以后,对于施政能力将带来巨大的损伤,对于有效的社会治理是极为不利的。

4 受众层(基层)共振的响应力定则在社会治理结构中,所颁政令和法规能否获得最终响应和正面支持,取决于受众层(基层)的共振度与响应力。这是衡量社会治理质量的有效检验标志。本文在这里引出社会共振度概念,它对于社会治理结构中的定量评价,具有理论上和实践上的双重价值。

所谓的共振、共鸣、谐振,在物理本质上具有相同的内涵,即对于一个特定频率下,客体以更强振幅作出反应的现象。在社会治理中,如果基层受众对于所发政令产生强烈共振,得到的社会响应力将强化社会的统一有序,这种共振度增加了社会治理的良性方向,在实际效果上将会得出期望值的满意解。反之,过低的响应力,最终将导致决策力和施政力的失败和失效。

这里首先定义出完全响应力的振幅(意为对于决策力和施政力的全力拥护程度)为1。该振幅(标准化为1)的实质隐含数量,受制于3个参数的影响:其一是原始决策层在顶层设计中所涵盖的真理性和适应性经过中层变异后的"真实频率";其二为决策力与施政力二者的合力在下传中产生变异的合理性程度,亦可理解为施政层对于原始决策层的"变异"正确性,可以应用施政的执行力对于原始决策的畸变幅度是否接近最优值的程度去表述;其三为基层的"自然共振频率,即对于上层传递下来所能激发的最大响应量。在理想状态下,当"真实频率"等于"共振频率"时,基层的响应力达到合理畸变下所释放的最大响应力。

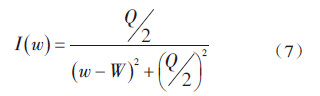

如果以I表达基层的响应力,它取决于畸变程度Q的合理性度量(对于原始变量下的真实阻尼与最优阻尼的接近程度),自然共振W (即基层意愿最能接受的响应变量),真实频率w (经过畸变后对于基层的输入变量),于是下式成立:

当w=W,Q=最优阻尼值时,I (w)趋于无限大,代表基层响应力达到最大值。实际状况下,Q≠最优阻尼值,w≠W,由此可计算出基层响应力I (w)的数值范围,该数值代表实际上的基层对于决策层与执行层合力下所得到的共振程度或响应程度。

5 结论(1)一个完整的社会治理结构,由决策层(上层)的公信力,施政层(中层)的执行力,受众层(基层)共振的响应力共同构成。

(2)一个良好的社会治理结构,取决于制定政策的科学性与艺术性的完美结合(取得最大的公信力),取决于施政过程的应变力和分散度趋于最优范围(将初始决策与区域特点的完美结合),取决于基层民众的共振性和响应力。如果三者均达到优化程度的要求,则一个良好的社会治理结构必将会出现。

(3)决策的公信力,通过所拟定"先验决策法",将先验条件与后验条件结合后的时序推移建立概率矩阵,深入挖掘制定政策法规的科学性与艺术性(可接受性),以及预估对于政策覆盖空间的差异度和统计意义上的离差,做出"平均值"的宏观推定,最终通过基层的响应力度量加以检验。

(4)施政的执行力,遵循统计学意义上的离差与平均值之间的最佳拟合,获得对于原始决策的最优调整,达到具有充分意义上的共性基础(原始决策)的认同,也具有充分意义上的个性化(寻求最佳的修正值)的补充和修订,保证在原始决策不超出10%的畸变量中,得到执行力的最佳表达。

(5)共振的响应力,这是对于社会良治的最终检验,也是对于决策公信力和施政执行力的合理性在接受中的认同程度。在最优状态下,通过共振响应力的获取,可能收到比原先设想更好的结果,最终表达出社会治理的实际效果。

(6)公信力、执行力、响应力三者在统一基础下的综合寻优,是取得社会良治的最高要求。通过社会治理结构三定则的逻辑递推和内涵互检,共同建造健全的社会治理结构体系。| [1] | Laski H T.A Grammar of Politics (4th ed).Landon:George Allen,1953:67. |

| [2] | 牛文元.优化社会治理结构//社会物理学第5号.北京:科学出版社,2004. |

| [3] | 俞可平(主编).国家治理评估.北京:中央编译出版社,2009. |

| [4] | 皮埃尔.戈丹.何谓治理.钟震宇译.北京:社会科学文献出版社,2010. |

| [5] | 柏拉图.理想国.郭斌和,张竹明译.北京:商务印书馆,1986. |

| [6] | 托马斯·莫尔.乌托邦.戴镏龄译.北京:商务印书馆,1982. |

| [7] | 迈克尔·桑德尔.公正.朱慧玲译.北京:中信出版社,2012. |

| [8] | 卢梭.社会契约论.李平沤译.北京:商务印书馆,2011. |

| [9] | 康帕内拉.太阳城.陈大维,黎思复,黎延弼合译.北京:商务印书馆,1983. |

| [10] | 霍布斯.利维坦.黎思复,黎延弼译.北京:商务印书馆,1985. |

| [11] | 牛文元.迎接现代社会物理学的挑战//社会物理学第4号.北京:科学出版社,2003. |

| [12] | 列宁.马克思主义与修正主义//列宁选集第2卷.北京:人民出版社,1995. |

| [13] | 牛文元.理论地理学.北京:商务印书馆,1992. |

| [14] | 牛文元.自然资源开发原理.郑州:河南大学出版社,1990. |