2 中国科学院大学 北京 100049

2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

在网络空间条件下,理解量子化社会的全新结构和功能迫在眉睫,各国已将关注网络社会信息上升为国家战略。美国国防部高级研究项目局 (Defense Advanced Research Projects Agency)于 2011 年7 月宣布启动“战略通信中的社交媒体”研究计划,旨在开发出具有创新性的技术手段,对社交媒体中出现的异常信息等进行有效监测、分类和追踪。俄罗斯于2011 年部署建造一台名为“德米特里·门捷列夫”的超级计算机,以每秒1.8 万万亿次的运算速度,用来分析网络博客中的异常信息,并据此向总统提出政策建议。党的十八届三中全会提出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,特别提出加强社会治理的体制建设。2014 年2 月27 日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,并召开了第一次会议,要求加强网络安全建设和顶层设计。创新网络社会治理是提升社会治理水平的重要核心,在中国社会改革的阵痛期和复杂网络的创新社会治理背景下,社会舆论是反映社会运行态势的“晴雨表”,是预警社会风险的前兆。

舆论是群众对现实社会中各种事件、现象和问题所表达的信念、态度、意见和情绪等的总和,是民意的一种综合反映。社交网络已经成为信息传播的重要平台,微博因其低门槛、高互动、高首发率,不断为舆论传播加速。根据中国互联网络信息中心第34 次发布的《中国互联网络发展状况统计报告》 显示,截至2014 年6 月,我国社交网站用户规模为2.57 亿,网民中社交网站使用率为 40.7%。社交网络带来信息传播的“自媒体”时代,人人都是信息源,充分体现了现代社会物理学的核心“量子化的社会和社会的量子化”。现代社会物理学一般定义为:“在网络世界中,应用自然科学的思路、概念、原理和方法,吸取量子力学和热力学第二定律的精华,经过有效融合和理性修正,尤其是社会心理的特殊过滤,在微观上的随机性和无序性中去寻求在宏观上的可认知性和可观控性,用来发现、解释和预测社会规律的充分交叉性学科[1]。”现代社会物理学的重要理论之一是社会燃烧理论,将社会的无序、失稳及动乱与自然界的燃烧现象进行合理的类比,认为“社会燃烧物质”、“社会助燃剂”和“点火温度或导火索”是社会发生动乱的三个基本条件。本文依据社会燃烧理论,构建中国网络社会舆论指数,综合表达舆论传播的强度、组织性和破坏力,体现网络社会舆论的“数量”、“能量”和“质量”。

2 社会燃烧理论社会燃烧理论的基本原理:当影响社会稳定的外部干扰因素和内部矛盾积累不断增加,整个社会又未能及时去化解这些不稳定因素,或者无力从根本上予以解除时,必将使得不稳定因素从数量维、质量维和时间维3 个方面迅速集聚,当其超过所能承受的最大临界值时,在某一“导火索”的激励之下,即可迅速引发社会失衡(不稳)、社会失序(动乱)或社会失控(暴乱)。

社会燃烧理论的动力学解释[2]:通过 “社会燃烧物质”的积累,即社会系统中微观 “基本粒子”(个体)从同化向异化的“社会能量”积聚,促使社会系统朝着社会熵增大的方向演进。同时,通过“社会助燃剂”的催化,增加社会系统无序化过程的“社会温度”,完成社会熵可以发生跃迁的能量储备。最后在超出“社会触发阈值”的情况下,社会系统完成了从有序到无序的跃迁。上述3 个基本过程的连续变化,共同组成了社会燃烧理论的全部内容。在不同时间、不同空间和不同尺度的条件约束下,最终表达为社会系统的劣质化。

3 数据来源——微博意见领袖社交网络的“自媒体”特征,即网络中的每一个人都可以是信息的发布者和传播者,增加了挖掘海量数据中有效舆论信息的困难。以新浪微博为例,日均微博量超过1 亿条。另一方面,社交网络也遵从帕累托原则:如Twitter 的1%的用户产生了50%的内容,而这少部分用户正是网络意见领袖。由于他们大都是微博网站的认证用户,所以也称为网络“大V”。在社交网络平台,以“用户为核心”的信息扩散方式使得普通平常的一则信息经由“大V”的转发和评论后,会产生几何级数的传播速度和规模,在极短的时间内就能产生社会轰动效应。尤其值得关注的是,“大V”在传播反人类、反社会和反政府言论中的二级扩散放大效应。

社会管理决策者已经充分认识到意见领袖在社会舆论导向中的重要作用。2013 年8 月,国家互联网信息办公室主任鲁炜在“网络名人社会责任论坛”上,要求微博“大V”们达成遵守 “七条底线”的共识。同期,公安部部署开展打击网络有组织制造谣言的专项整治行动,矛头直指网络“大谣”,秦火火、立二拆四、周禄宝等“大谣” 纷纷被捕。此外,学术界的诸多研究投向网络中关键人物的挖掘[3],并对意见领袖的传播影响力进行评估。

管理者和学界的一致关注,都足以表明“大 V”在社会舆论中具有举足轻重的作用。 与此同时,参考道琼斯指数选择有代表性公司的特点[4],本文选择社交网络中的 “大V”作为中国网络舆论指数的数据基础具有代表性、针对性和准确性。首先通过机器自动筛选机制,将新浪微博名人堂人气排行热门用户作为数据来源; 接着通过标签识别机制,依据用户介绍标签,生成和社会稳定相关的意见领袖数据库;然后,通过计算“大V”用户的活跃度、传播力、覆盖度,结合专家判断,得到其影响力,由此确定意见领袖数据库。该数据库中,意见领袖数据库根据其生成机制可以实时更新,保证了作为研究基础数据来源的即时性和可靠性。最终,将实时采集的意见领袖发布的微博作为舆论指数计算的数据源。

4 中国网络社会舆论指数当前,中国正处于经济容易失调、社会容易失序、心理容易失衡、社会管理规则需要调整重建的关键时期,异化的社会思潮、脆弱的自然基础、不均的利益分配、显著的贫富差异等将导致各种类型突发事件和社会危机事件的频繁发生。突发事件发生后,社会矛盾的敏感点引起网络“大V”的评述,形成舆论热点,当网络空间多种舆论声音博弈呈现强弱分布时,舆论的组织特征开始显现,进一步,舆论场中负向信息的积聚,冲击社会可承受的临界阈值,会导致社会群体的心理失衡,致使社会偏离有序状态[5]。

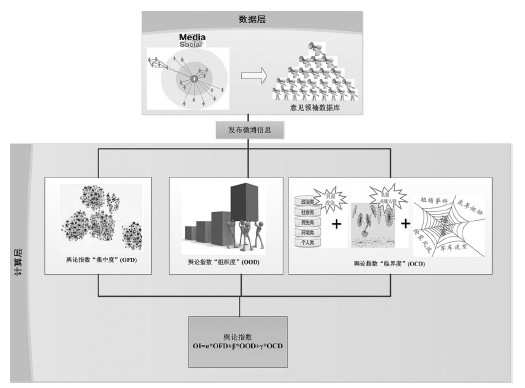

“中国网络社会舆论指数”基于社会燃烧理论,刻画由“社会燃烧物质”积累引发的舆论共鸣; 由“助燃剂”催化形成的舆论组织特征;由“导火索”引爆产生的社会冲击;从而提出舆论指数的 “集中度”、“组织度”和“临界度”,从“数量维”、“能量维”和“质量维”评估网络社会的舆论传播,以意见领袖发布的微博作为数据来源,分别计算“三度”,最终合成中国网络社会舆论指数(图 1)。

|

| 图 1 中国网络社会舆论指数 |

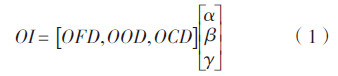

公式(1)中,OI 表示舆论指数(Opinion Index),OFD 表示舆论集中度(Opinion Focus Degree),OOD 表示舆论组织度(Opinion Oganization Degree),OCD 表示舆论临界度(Opinion Critical Degree)。α,β,γ 分别表示集中度、组织度和临界度的权重,α,β,γ∈[0, 1]且α + β + γ = 1。

4.1 舆论指数“集中度”舆论指数的“集中度”主要体现网络舆论的活跃程度,是舆论“数量”的体现。将网民看作网络空间中的社会分子,网民之间的频繁互动,意见的碰撞、融合过程视为分子动能的增加,分子动能的增加使得表征平均动能增加的“社会温度” 升高,而“社会温度”的升高反过来又会增加社会分子意见交互的频率。此时,在宏观表达上就是舆论的集中。网络舆论的形成过程中,由于“社会燃烧物质”的积累引起了民众的心理变化,尤其意见领袖最先捕捉到舆论爆发点,通过频繁发表微博与网民互动为网络意见的传播加温。

以所构建的意见领袖数据库为基础,对意见领袖进行分级并赋予权重,按对社会和谐影响程度将意见领袖分为:社会敌对分子、社会异见分子、社会公知、行业精英和社会名人。按照社会“金字塔”模式,每级意见领袖人数成等比增加,权重成等比降低。我们的基本假设是:权威性越高的用户影响范围越广,对舆论的主导作用越强。计算每日加权微博量:

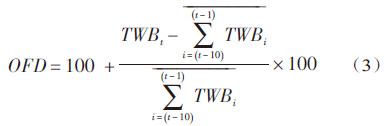

舆论指数“集中度”为:

TWBt 为每日加权微博量; 为前十天微博量的平均值。

为前十天微博量的平均值。

社会舆论的误导、事件的过分夸大、谣言的广泛传布、无中生有的挑衅、社会行为失衡的剧烈放大、单方面利益的贪婪追求等,这些因素所引发的国民心理变化,构成了社会不和谐的“助燃剂”。当系统中有多种舆论,且存在传播强弱热度差异时,舆论传播的梯度会影响舆论走势。舆论指数的 “组织度”主要体现网络舆论的传播热度分布结构,是舆论在整个社会系统传播“能量” 的体现。当负向舆论呈现组织特征时,对社会安全造成极大危害。

信息传播组织度是对信息传播热度差异的度量,刻画由信息传播强度的异化而引发的社会舆论态势的变化[6]。社交网络中信息热度的测量有多个指标,如信息的转发量、评论量等。

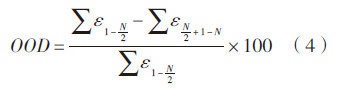

本文中舆论组织度评价的对象是新浪 “大V”微博,按照转发量由大到小排列。计算信息传播组织度:

公式(4)中,OOD∈[0,1] ,OOD 越大,信息传播组织度越强; 为排名前

为排名前 位的微博转发量之和,

位的微博转发量之和, 为排名后

为排名后  位的微博转发量之和。当系统中所有信息热度相同时,OOD=0,信息传播呈现无组织状态;当0 < OOD ≤ 0.5 时,信息传播呈现弱组织状态;当0.5 < OOD < 1 时,信息传播呈现强组织状态;当OOD=1 时,信息传播呈现垄断组织状态。

位的微博转发量之和。当系统中所有信息热度相同时,OOD=0,信息传播呈现无组织状态;当0 < OOD ≤ 0.5 时,信息传播呈现弱组织状态;当0.5 < OOD < 1 时,信息传播呈现强组织状态;当OOD=1 时,信息传播呈现垄断组织状态。

(1)舆论传播无组织。社会中有多种信息并存且热度相同,当社会中正、负观点势均力敌时,由于缺乏主流意见,使社会观点可能为中立态度,对社会危害最小。

(2)舆论传播弱组织。社会观点虽然有分散,但没有群体极化现象。

(3)舆论传播强组织。社会观点开始显露群体极化现象,若占主流的为负向信息,则对社会稳定产生一定危害。

(4)舆论传播垄断。社会观点呈现群体极化,当主流为负向信息时,全社会绝大多数为负面情绪,社会破坏力最大。

4.3 舆论指数“临界度”舆论指数的“临界度”主要体现网络舆论的破坏力,是舆论“质量”的体现。具有一定影响的负向舆论,是引发社会不稳定的“点火温度”或“导火索”。社会失衡、社会失序或社会失控直至社会崩溃几乎都要受到被称为“点火温度”或 “导火索”的引爆。临界度越高,说明网民就某事参与交流的“负面情绪”越高。在一定程度上,临界度表征了舆情爆发的阈值,具有一定的预警作用,它包含负向关键事件临界度、负向关键人物临界度和谣言传播临界度。

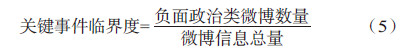

关键事件临界度主要度量社会事件对社会稳定的危害程度,考虑到舆论对现实社会的破坏强度,在关键事件临界度构建中重点分析政治类事件的影响,并提取负向信息,然后衡量其在所有微博信息中的比例。即:

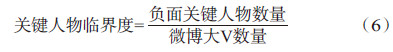

关键人物临界度侧重衡量网络中危害社会稳定的舆论领袖的影响力。负向的意见领袖是挑动公众极端情绪的重要推手,如周禄宝、秦火火等。 即:

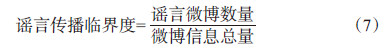

谣言是利用各种渠道传播的公众感兴趣的事物、事件或问题的未经证实的阐述或诠释。谣言危害社会安全稳定,妨碍社会有序运行,引起国家高度重视。在谣言传播临界度中衡量谣言信息的数量占微博信息总量的比例。即:

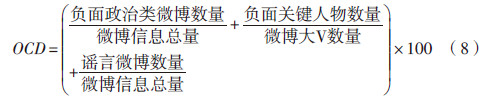

网络舆论指数的“临界度”可由上述3项构成:

舆论指数是舆论发展状态的综合表征,掌握舆论指数的实时动态就意味着对社会舆论动向的宏观把握。舆论集中度越高,社会舆论传播的“数量”特征越明显,是社会集体对舆论事件关注度的直接表达;舆论组织度越高,社会舆论传播的“能量”特征越明显,是引导社会舆论走势的风向标; 舆论临界度越高,社会舆论传播的“质量”特征越明显,是对社会稳定冲击力的度量。网络的匿名性和开放性使得不良信息充斥网络,如果不能及时掌握网络舆论发展态势,就有可能延误甚至错过舆论治理调控的最佳时机。人工监测具有不全面性、滞后性的缺点,要建立全方位的网络舆论指数监测大盘,第一时间了解网情民意,实时监测舆论发展态势,对有可能严重危害社会和谐的舆论及时有效进行研判,并科学评估应对策略的可能效果。

5.2 践行舆论预警体系探索构建以网络舆论指数为基础的舆论预警体系是一种合理且便捷的新型探索。该预警体系针对网络出现的热点议题,确定敏感领域的监测范围,对可能出现的负面影响进行24 小时全天候监控,一旦发现舆论焦点,及时上报有关部门进行预判预警,建立应急处理机制,避免社会突发事件的产生。构建以网络舆论指数为基础的预警体系具体应重点解决以下问题:(1)深入挖掘舆论指数与舆论预警的逻辑关系,并将其归纳为函数关系,提高舆论指数预警作用的灵敏性;(2)开展网络舆论预警关键技术和算法的研究,支撑舆论预警体系的建立;(3)完善舆论风险评级理论体系,制定反映舆情社会危害与社会风险内在联系的基本准则; (4)构建舆论预警预案体系,提高舆情管理的应对能力,最大限度降低舆论事件对社会稳定、经济发展造成的危害。

| [1] | 牛文元.现代社会物理学的内涵认知.中国科学院院刊, 2010,25 (2):195-201. |

| Cited By in Cnki (9) | |

| [2] | 牛文元.基于社会物理学的社会和谐方程.中国科学院院刊, 2008,23(4):343-347. |

| Cited By in Cnki (16) | |

| [3] | 马宁, 田儒雅, 刘怡君等. 基于动态网络分析(DNA)的意见领袖识别研究. 科研管理, 2014,35(8):83-92. |

| Cited By in Cnki (3) | |

| [4] | 张强.百年史话——道·琼斯指数.企业经济, 1999,(5): 60-61. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [5] | 刘怡君, 牛文元.基于社会物理学的舆论形成和演化研究.中国应急管理, 2008,(3):28-32. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [6] | 李倩倩, 顾基发.社会舆论中信息传播组织度建模与仿真.系统工程, 2014,(6):110-118. |

| Cited By in Cnki (1) |