在全球城镇化进程与经济全球化进程加快的双重过程中,城市群的快速扩张已成为带有普遍意义的不可阻挡之势,以其足够的产业集聚和经济规模参与全球性的重新分工、竞争、交流与合作,形成强强联合的经济共同体和命运共同体。据联合国预测,到2050年全球城市人口比例超过75%。与此同时,未来全球最大的40个超级大都市区以占地球极少的面积,集中18%的人口,将参与全球66%的经济活动和大约85%的技术革新。最新的《世界城市状况报告》指出,世界各地的超级大都会正渐渐汇聚成更大的“超级都市区”和“超级城市群”[1]。可见,在新的全球化时代背景下,城市群正在成为国家参与全球竞争与国际分工的全新地域单元,其发展深刻地影响着我国的国际竞争力,并正在影响着21 世纪全球经济的新格局。中国城市群是我国未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区,是我国主体功能区划中的重点开发区和优化开发区,也是未来中国城市发展的重要方向,在全国生产力布局格局中起着战略支撑点、增长极点和核心节点的作用。正因如此,必须站在国家战略高度,用国际化视野系统辨析、科学选择与分级培育适应新常态发展的中国城市群,这对促进我国城市群的健康发展具有十分重要的现实意义。1 城市群是高度一体化和同城化的城市群体1.1 城市群的基本内涵与识别判断标准

城市群是指在特定地域范围内,以1 个特大城市为核心,由至少3 个以上大城市为基本构成单元,依托发达的交通通信等基础设施网络,所形成的空间组织紧凑、经济联系紧密并最终实现高度一体化和同城化的城市群体。从高度一体化分析,在城市群建设中重点推进6 大一体化,即城市群区域性产业发展布局一体化、基础设施建设一体化、区域性市场建设一体化、城乡统筹与城乡建设一体化、环境保护与生态建设一体化、社会发展与社会保障体系建设一体化。从高度同城化分析,在城市群空间范围内,将突破行政区划体制束缚,形成规划同编、产业同链、城乡同筹、交通同网、信息同享、金融同城、市场同体、科技同兴、环保同治、生态同建等“十同”的经济共同体和利益共同体。可见,城市群是工业化和城镇化发展到较高阶段的产物,也是都市区和都市圈发展到高级阶段的产物[2]。

当一个城市密集地区扩展到大城市数量超过3 个、人口总规模超过2 000 万人(其中核心城市市区常住人口规模超过500 万人)、人均GDP超过1万美元、城镇化水平大于50%、非农产业比率大于70%(处在工业化和城镇化中后期)、核心城市GDP中心度大于45%、经济外向度大于30%、经济密度大于500 万元/平方公里、能形成半小时、1 小时和2 小时经济圈时,可认为这一城市密集地区达到了城市群发育的基本标准,可按照城市群来建设[3]。1.2 城市群空间范围的四次扩展过程

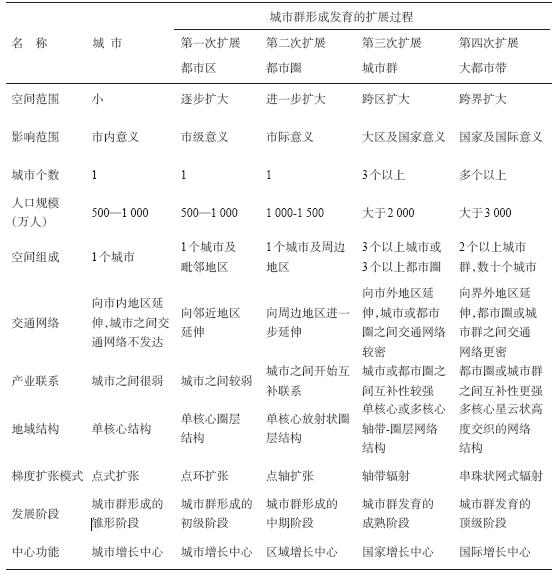

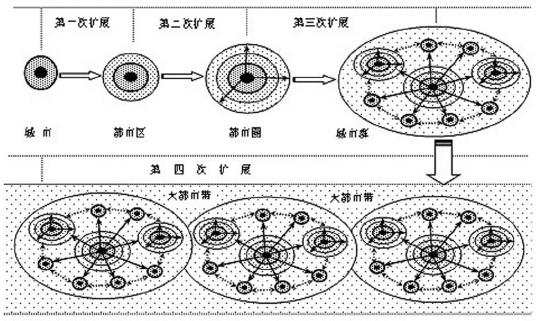

在经济全球化、信息化、新型工业化、交通快捷化、政策扶持和知识经济等驱动因素的综合影响驱动下[4],沿着从城市→都市区→都市圈→城市群(大都市圈)→大都市带(都市连绵区)这样一条时空演进主线,城市群空间范围经历了4次扩展过程,从城市到都市区、再到都市圈,再到城市群,最后到大都市带,城市群的空间范围实现了4次扩展过程(图 1),体现出城市群梯度演进和多层次性结构,每一次扩张的基本特征如表 1 所示,每一次扩展的结果使得城市群成为辐射带动能力更强的区域增长中心、国家增长中心和国际增长中心,成为主导国家和世界经济发展格局与城镇化发展格局的核心区。

|

| 图 1 城市群形成发育过程中空间范围的4次扩展过程示意图 |

城市群作为国家参与全球竞争与国际分工的全新地域单元,决定着21 世纪世界政治经济发展的新格局,是世界经济重心转移的重要承载体,是我国走向世界的枢纽和世界进入中国的门户,因而在推进我国新型城镇化和经济社会发展中具有举足轻重的战略地位。全球城市群建设的真实意图在于迎接世界经济重心转移,发挥全球中枢功能。长期以来城市群一直被西方学者认为是发达国家的“专利”或“特产”。从20 世纪初至今的100 多年时间里,世界城市化平均水平达52%,发达国家平均城市化水平达80%以上,随即在城市化程度很高的发达国家出现了一种新的城市集聚形态——城市群。从全球经济发展历程和全球城镇化发展进程分析,发达国家建设城市群的主要意图在于迎接世界经济重心和科技中心的转移——每一次经济重心的转移,都带来了区域范围内大规模的工业化和城市化,这为城市群的形成与发展提供了重要条件。具体表现为:18 世纪后期的工业革命使英国成为世界经济增长中心,推动形成了以伦敦—利物浦为轴线的英国伦敦城市群[5, 6];19世纪欧洲大陆的兴起,使西欧地区成为世界经济增长中心,进而推动形成了法国大巴黎城市群和欧洲西北部城市群[7, 8];进入20 世纪初期世界经济增长中心从西欧转移至北美,推动在美国东北部和中部地区分别形成了北美大西洋沿岸(波士顿—纽约—华盛顿)城市群和北美五大湖城市群[8, 9];进入20 世纪末和21 世纪初期,世界经济增长重心移向亚洲太平洋地区,日本首先在东部地区形成了以东京—大阪为轴线的日本太平洋沿岸城市群,中国作为世界经济发展的新增长极,正在形成和崛起长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群和京津冀城市群等世界级城市群[10, 11]。可见,世界级城市群的形成与发育既是发达国家工业化和城市化发展到高级阶段的产物,更重要的是世界经济重心转移的结果。2.2 中国城市群是国家新型城镇化的主体和“一带一路”建设的主阵地

作为迎接世界经济重心转移主要承载地的中国城市群,是当前和今后全国经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区,在全国生产力布局格局中起着战略支撑点、增长极点和核心节点的作用,主宰着中国经济发展的命脉。据不完全统计,2012 年我国城市群总面积占全国的20%,却集中了全国60%的总人口、80%的经济总量、70%的固定资产投资和98%的外资,城市群的发育呈现出高密度集聚、高速度成长、高强度运转和发育程度低、紧凑程度低、投入产出效率低和资源环境保障程度低的“三高四低”特点。正因如此,中央城镇化工作会议和《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》首次把城市群作为推进国家新型城镇化的空间主体,《国家主体功能区规划》把城市群作为重点开发区和优化开发区,国家“十一五”、“十二五”两个“五年规划”连续把城市群作为推进新型城镇化的主体,党的“十七大”、“十八大”报告连续10 年把城市群作为新的经济增长极,《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》50 次提到城市群[12]。在“一带一路“建设过程中,“丝绸之路经济带”和21 世纪“海上丝绸之路”贯穿了全国大部分城市群,这使得城市群成为“一带一路”建设的主阵地。在推进新型城镇化进程中,一定要按照科学标准和客观规律,科学选择并循序渐进地培育国家级城市群、区域性城市群和地区性城市群,针对不同发育程度的城市群分级分层次提出有针对性的建设目标和发展路径,科学引导城市群顺应新常态健康持续发展。3 中国城市群选择与培育中存在着亟待解决的“城市群病”

作为新常态下国家推进新型城镇化主体和“一带一路”建设主阵地的中国城市群,在选择与培育过程中存在着“滥圈滥划、扩容贪大、拔苗助长、无中生有、拼凑成群”等一系列亟待解决的“城市群病”[13]。3.1 城市群的战略地位被过分夸大高估,出现了新型城镇化的“唯群论”

尽管城市群作为国家参与全球竞争与国际分工的全新地域单元,已经成为世界经济重心转移的主要承载体与“一带一路”建设的主阵地,被中央城镇化工作会议、《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》、国家“十一五”、“十二五”规划纲要连续10 年作为推进国家新型城镇化的空间主体,《全国主体功能区规划》也把城市群列为重点开发区和优化开发区,但在城市群选择和培育过程中,各级政府对所在城市能否“入围”看得过重,把“入群”作为一项政治工程,甚至出现了“只有城市群才能推进新型城镇化”的“唯群论”。这种过分高估城市群战略地位的现象,严重影响着中国城市群发育的客观规律和国家新型城镇化的健康进程。3.2 城市群的空间范围一扩再扩,违背了国家建设城市群的基本初衷

从理论角度分析,城市群空间范围的扩展过程经历了从城市到都市区、从都市区到都市圈、从都市圈到城市群、从城市群到大都市连绵带的4 次漫长扩展过程,绝不是一夜之间就能实现人为扩容成形。在中国城市群形成发育带有强烈政府主导色彩的背景下,在“入群”运动驱使下,不少城市群空间范围的构成变成了各省城市的“拼盘”和“照顾”对象,尚未建设就先扩容贪大,部分地区出现了“无中生有”的城市群,部分省份将全省所有城市纳入到城市群范围中去,这种贪大而不求精的做法,违背了城市群发育的阶段性规律和国家建设城市群的基本初衷,失去了城市群本应发挥的高密度集聚和高效率成长效应。最明显的例子就是长江中游城市群范围一扩再扩,由“中三角”扩成“中四角”,由27 万平方公里扩展到45 万平方公里,成为世界上面积最大、发育程度最弱的“城市群”,至今未能确定出科学合理的空间范围。山东半岛城市群由公认的8 个城市被无端扩展为13 个城市,等等。各大城市群的扩容造成在东部沿海地区和长江沿江地区“人为”形成了城市群连绵带。3.3 城市群选择过多地依靠主观意志拼凑成群,脱离了发育的最基本标准

城市群是指在特定地域范围内,以1 个特大城市为核心,由至少3 个以上大城市为基本构成单元,依托发达的交通通信等基础设施网络,所形成的空间组织紧凑、经济联系紧密并最终实现高度一体化和同城化的城市群体。按照城市群的识别标准判断,在目前从政策作用区角度已选择的20 个城市群中,50%以上的城市群达不到发育标准。城市群不是依靠市场机制“育”出来的,更不是依托城市合作“干”出来,而是成了依靠主观意志“画”出来的产物。与此同时,中西部地区的晋中地区、滇中地区、黔中地区、天山北坡地区、兰白西地区等本无法成为城市群,但为照顾地区平衡,还是叫做城市群,作为城市群引导培育。3.4 城市群的选择培育过多迁就了地方利益,影响到了国家战略安全大局

在选择城市群过程中,国家和地方政府存在着博弈甚至交易,国家过多地依赖主体功能区,而地方的积极性又不能损伤,城市群成了国家推进新型城镇化的政策作用区,期望承载75%以上的新增进城人口落户到城市群地区。一味迁就地方政府积极性和利益诉求,将过多城市划入城市群,一方面将缩减国家粮食主产区的面积,影响国家粮食安全的大局;另一方面将挤占国家生态安全空间,影响考虑国家资源安全和生态安全大局。以长江中游城市群为例,长江中游地区是国家粮食主产区和农业现代化的重点地区,肩负着国家粮食安全和生存安全的重任,长江中游地区的武汉城市群和长株潭城市群是国家“两型”社会建设配套综合改革试验区,环鄱阳湖城市群是国家大湖流域综合开发示范区,肩负着国家资源节约型和环境友好型社会建设示范的历史使命,长江中游城市群的空间范围选择建设首先要将国家粮食安全和生态安全摆在优先突出的重要地位[14]。3.5 城市群成为雾霾等生态环境问题集中激化的敏感区和“问题区”

在过去长期推进粗放型经济发展模式的大背景下,我国城市群地区在成为当前和未来中国经济发展最具活力和潜力地区的同时,又成了一系列生态环境问题高度集中且激化的高度敏感地区。据统计,2013 年我国工业废水排放量的67.1%、工业废气排放量的77.3%和工业固体废弃物产生量的76.1%集中在城市群地区。中国城市群虽然集中了全国3/4 以上的经济总量与经济产出,但同时又集中了全国3/4以上的污染产出,全国大面积蔓延的雾霾污染覆盖了东部沿海地区和东北地区的所有城市群,反映出城市群地区的环境污染问题日益突出,城市群发育呈现出的高密度集聚、高速度成长、高强度运转和发育程度低、紧凑程度低、投入产出效率低和资源环境保障程度低的“三高四低”态势仍在延续[15, 16, 17, 18, 19]。未来城市群地区发展将面临十分严峻的资源环境保障压力和资源环境承载压力。4 科学选择和分级培育中国城市群的几点建议

针对中国城市群在选择与培育过程中存在的上述问题,建议按照科学标准和客观规律,科学选择并循序渐进地培育城市群,针对不同发育程度的城市群分级分层次提出有针对性的建设目标和发展路径,科学引导城市群顺应新常态健康持续发展。4.1 科学认识和理解城市群形成发育的客观标准与自然规律

城市群是工业化和城镇化发展到较高阶段的产物,也是都市区和都市圈发展到高级阶段的产物,城市群的形成发育是一个长期的自然过程。当一个城市群内部的各城市之间突破行政区划束缚,按照规划同编、产业同链、城乡同筹、交通同网、信息同享、金融同城、市场同体、科技同兴、环保同治、生态同建的要求,基本实现了群内产业发展布局一体化、基础设施建设一体化、市场建设一体化、城乡统筹与城乡建设一体化、环境保护与生态建设一体化、社会发展与社会保障体系建设一体化等6 大一体化时,就达到了城市群发育的客观标准,形成了真正意义上的经济共同体、利益共同体和命运共同体。因此,要充分认识城市群建设的长期性和艰巨性,要遵循城市群发育的阶段性规律,逐步培育,持续建设,避免操之过急、一哄而上、脱离实际催生城市群。4.2 正确区分城市群与城镇群的本质区别,避免在政府文件和学术研究中将二者混为一谈

在城市群的选择与培育过程中,必须区分城市群与城镇群,二者不可混为一谈,而目前无论是在官方文件中,还是在学术研究中,或是在项目设计中,却把二者混为一谈。建议科学区分城市群和城镇群在群组结构、数量构成、发育规模、竞争能力、相互关系、空间分布、发展前景等方面存在的8 大本质区别,避免将城市群一词用泛用滥。具体区别为:

(1)从英文名称看,城市群为“Urban agglomeration”,而城镇群为“Town agglomeration”,二者有本质的区别;

(2)从发育规模看,城市群人口数量和经济总量都有严格的要求和标准,有相当的体量,而城镇群则无这些要求和体量,只要3 个以上城镇集聚到一起彼此发生经济技术联系即可;

(3)从群组结构看,城市群包括大、中、小城市和小城镇,而城镇群则只包括小城镇;

(4)从数量构成看,随着城市群空间辐射范围的不断扩大,城市群的数量将会越来越少,空间边界越来越模糊,而随着区域经济一体化和城乡发展一体化趋势的不断加强,城镇群的数量则越来越多;

(5)从竞争能力看,城市群具有很强的国家及国际竞争力,是国家经济发展的核心增长极,而城镇群则具有小区域的竞争力;

(6)从相互关系看,城市群可包含若干个城镇群,但城镇群不包含城市群;

(7)从空间分布看,城市群布局在多数省市自治区,而城镇群则遍布所有省市自治区,包括没有城市群发育的西藏自治区,西藏自治区永远不会有城市群,但在拉萨到日喀则地区可有城镇群;

(8)从发展前景看,城市群和城镇群都将成为推动国家新型城镇化的主体空间形态,二者同等重要,不可偏颇。4.3 科学培育和分级建设大、中、小梯度发展的城市群

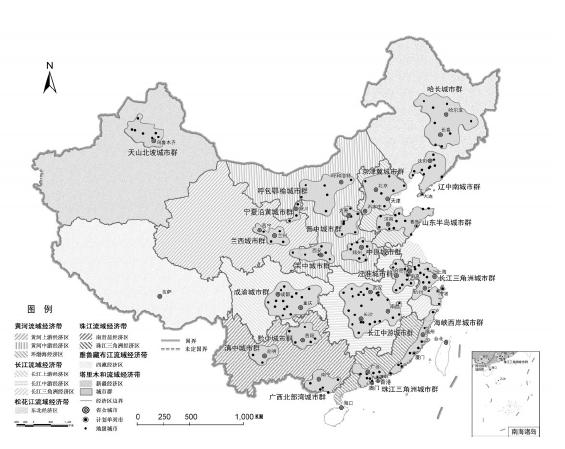

面对城市群选择和发育中存在的突出问题,在推进新型城镇化进程中,顺应国家战略需求,从重点培育国家新型城镇化政策作用区的角度出发,一定要科学理性地分层次建设好5 个国家级的大城市群、9 个区域性的中等城市群和6 个地区性的小城市群,促进大、中、小不同层级规模的城市群协同发展。按照城市群的发育程度及战略地位,建议未来重点培育建设的5 个国家级大城市群包括长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、长江中游城市群和成渝城市群;稳步推进建设的9 大区域性中等城市群包括哈长城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群、海峡西岸城市群、中原城市群、关中城市群、江淮城市群、广西北部湾城市群和天山北坡城市群;引导培育的6 大地区性小城市群包括呼包鄂榆城市群、晋中城市群、宁夏沿黄城市群、兰西城市群、滇中城市群和黔中城市群。通过不同层级和不同发育规模的城市群建设,形成由大、中、小城市群协同发展组成的“5+9+6”的中国城市群空间结构新体系(图 2)。

|

| 图 2 中国大、中、小分级梯度发展的“5+9+6”城市群格局示意图 |

在分类分级建设城市群过程中,建议采取定性与定量相结合的系统集成方法,适当考虑行政区划的完整性,科学识别出每一个城市群的空间范围,科学测算城市群地区的资源环境承载力和资源环境保障程度,以此为基础编制好与资源及生态环境承载力相适应的城市群发展总体规划,明确每个城市群作为国家不同层级经济增长中心的发展目标、空间结构和开发方向,明确每个城市群承载的“底线”和发展的“上线”,将城市群发展对资源环境的代价降到最低程度,将资源与生态环境对城市群发展的限制降到最低限度,依据资源与生态环境容量,逐步建设资源节约型和环境友好型城市群。为了编制好城市群总体规划,建议国家相关部门组织出台《城市群规划编制技术规范》,按照同一技术标准和政策尺度指导跨省级行政区域城市群和本省区域内城市群规划的编制与实施,建立城市群发展的组织协调机构,制定城市群合作公约,形成良性的协调推进工作机制,避免各自为政,各图其利。4.5 创新城市群发展的公共财政制度与公共财政储备机制

城市群的培育与建设是多个城市的共同行为和公共义务,只有拥有了有力的公共财政支持才能得以施行和实现。建议在城市群地区设立一个类似于欧盟理事会性质的城市群公共财政专业委员会,共同协调城市群建设的财政政策,共同行使区域财政一体化的权力。借鉴法国巴黎城市群和英国伦敦城市群对区域公共物品进行共建共享的经验,建立城市群公共财政储备制度,共建共享城市群区域公共物品,包括共建共享区域性交通、能源、环保、生态等公共设施和公共物品。同时建立城市群公共财政支出的监督体系[20, 21]。4.6 发挥市场机制在城市群发育中的主体作用,建设市场主导型城市群

国际上北美大西洋沿岸城市群、五大湖城市群和日本太平洋沿岸城市群等大城市群建设的成功经验表明,凡是市场化程度越高的城市群,其发育程度就越高。建议逐步淡化我国城市群选择和培育过程中政府主导的浓厚色彩,发挥市场机制在城市群形成发育中的主体作用,坚持“市场主导、政府引导、企业主体、资源共用、市场共通、利益共享”的原则,以市场为纽带,根据城市发展需求和市场需要,调控入群的城市数量,避免过多的行政干预,按照市场运行规律,建设市场主导型城市群。通过市场主导与政府引导的双向调控,确保城市群有一个科学合理的速度、规模、体量和节奏,避免市场失灵导致城市群盲目发展,也避免政府控得过死导致城市群发育不良,努力把我国各类城市群建设成为市场化程度高、国际化程度高和发育程度高的健康城市群。

| [1] | 方创琳,宋吉涛,蔺雪芹. 中国城市群可持续发展理论与实践.北京:科学出版社,2010, 56-89. |

| [2] | 方创琳,姚士谋,刘盛和等. 中国城市群发展报告. 北京: 科学出版社, 2011, 25-33. |

| [3] | 方创琳. 城市群空间范围识别标准的研究进展与基本判断. 城市规划学刊, 2009,171(3):1-5. |

| Cited By in Cnki (62) | |

| [4] | 王婧, 方创琳. 中国城市群发育的新型驱动力研究. 地理研究, 2011, 30,(2):335-347. |

| Cited By in Cnki (32) | |

| [5] | 严荣. 大伦敦政府: 治理世界城市的创新. 上海城市管理职业技术学院学报,2005,14(3):15-21. |

| Cited By in Cnki | |

| [6] | 王乃静. 国外城市群发展模式与经验新探. 技术经济与管理研究,2005,(2):83-85. |

| Cited By in Cnki (100) | |

| [7] | 祁林德. 国外城市群的发展规律及其启示. 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2008,27(3):173-176. |

| Cited By in Cnki (15) | |

| [8] | 黄建富. 世界城市的形成与城市群的支撑——兼谈长三角城市群的发展战略. 世界经济研究,2003,(7):l9-23. |

| Cited By in Cnki (46) | |

| [9] | 王召东, 樊俊锋. 中外城市群发展及其对中原城市群的启示. 重庆大学学报(社会科学版),2007,(3):34-40. |

| Cited By in Cnki (34) | |

| [10] | 吴传清. 概览世界城市群//2003 中国城市发展报告. 北京:中国统计出版社,2003,46-47. |

| [11] | 曾艳红. 国外典型大都市区发展对我国大都市区建设的启示. 地域研究与开发,1998,17(1):15-21. |

| Cited By in Cnki (34) | |

| [12] | 方创琳. 中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向. 地理学报, 2014, 69(8):1130-1144. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [13] | 方创琳等. 中国新型城镇化发展报告. 北京: 科学出版社, 2014,15-39. |

| [14] | 方创琳. 科学界定长江中游城市群. 中国国情国力,2013,243(10):52-53. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [15] | 方创琳, 祁巍锋,宋吉涛. 中国城市群紧凑度的综合测度及空间分异分析. 地理学报,2008, 63(10):1011-1021. |

| Cited By in Cnki (108) | |

| [16] | 方创琳, 关兴良. 中国城市群投入产出效率分析. 地理学报,2011, 66(8):1011-1022. |

| [17] | 方创琳,宋吉涛,张蔷等. 中国城市群结构体系的组成与空间分异格局. 地理学报,2005,60(5):827-840. |

| Cited By in Cnki (266) | |

| [18] | 方创琳. 中国城市群形成发育的政策作用路径与实施效果展望. 地理科学,2012,32(3):257-264. |

| [19] | 方创琳. 中国城市群形成发育的新格局与新趋向. 地理科学,2011, 31(9):1025-1035. |

| Cited By in Cnki (61) | |

| [20] | 方创琳. 中国西部地区城市群形成发育现状与建设重点. 干旱区地理,2010,33(5):667-675. |

| Cited By in Cnki (22) | |

| [21] | 方创琳,张舰. 中国城市群形成发育的政策保障机制与对策建议. 中国人口·资源与环境,2011,21(10):107-114. |

| Cited By in Cnki (7) |