2015年是联合国"千年计划"执行的最后一年,为此,联合国秘书长发文"为什么2015年是可持续之年"。2014年12月4日,潘基文向联合国大会提交了一份《后发展议程讨论综合报告》,并发表《通往尊严之路》的演讲,他希望世界各国都来研讨。联大可持续发展目标开放工作组(2013年1月授权成立,2014年7月完成可持续发展目标初稿)对世界未来15年提出了17项可持续发展目标及相关的169个具体子项,最终希望能够制定出一个尽快消除贫困、共享和平繁荣、保护地球家园的共识议程。为了落实后发展议程所规定的目标和任务,2015年将有3次高级别的国际会议,7月在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开关于"发展筹资问题"会议、9月将在纽约联合国总部召开可持续发展特别峰会、12月将在巴黎召开《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议。围绕后发展时期世界可持续发展目标的制定与行动,2015年在世界发展进程中将具有重要的意义,潘基文称2015年是可持续发展的关键之年"。

2014年12月9日,世界报业辛迪加网站发表美国哥伦比亚大学地球研究所所长、可持续发展学科教授杰弗里·萨克斯的文章"可持续发展之年"。萨克斯称,各国已就可持续发展目标的主要内容进行了充分的讨论,要继续取得可持续发展的实际成果,首先对关于发展资金筹措的一系列问题以及对全球金融体制进行深层改革的要求十分迫切;其次在2015年9月联合国总部的世界首脑特别峰会,将决定和批准"后发展议程"的实施。同时在2015年12月联合国气候变化会议将做出保护地球生命支持系统的重大决定。萨克斯的文章强调:2015年将是我们朝向可持续发展迈进的最好机遇,必将给全球经济运行带来重要的推动力。随着联合国秘书长潘基文在他的《通往尊严之路》演讲中呼吁采取行动,可持续发展之年已经开启。

联合国可持续发展目标开放工作组提出17项可持续发展目标之后,国际科学理事会(ICSU)和国际社会科学协会(ISSC)组织专业人士进行了详尽的评述,提出了一个近100页的长篇评论报告,支持联合国特别峰会对于后发展议程的审议。2015年5月,中国常驻联合国代表团也向联合国秘书处和各国常驻代表团提交了2015年后发展议程中方最新的立场文件。

2015年7月6日,联合国经社理事会在纽约联合国总部举行"可持续发展高级别政治论坛",并在部长级会议上发布《千年发展目标2015年报告》,对全球和区域实现可持续发展目标的进展情况进行了最终评估。21世纪初由各国领导人在千年峰会"上制定的8项千年发展目标,如减少贫困、普及初等教育、促进两性平等并赋予妇女权利、降低儿童死亡率、改善产妇保健、与艾滋病疟疾等疾病做斗争、保护环境和建立全球伙伴关系等方面,经15年的努力取得不少进展,但仍有许多问题和挑战摆在世界各国面前,接续的后发展议程,就成为"可持续发展年"必须承接的重大任务。

2 后发展议程面临五大挑战自联合国《21世纪议程》与千年发展目标实施以来,全球可持续发展进程进入到后发展议程的新阶段。根据全球发展的总趋势,我们研究指出:后发展时期必将面临五个重大的挑战,这些挑战对于世界可持续发展的整体推进,将产生深刻的影响[1]。

(1)目标体系制定:在2030年前,可持续发展的科学与行动必须取得三项实质性进展,即有效遏制全球气候变化,取得反贫困的明显成效,全球治理结构(国际合作、制止战争、打击恐怖、降低犯罪、减少难民、共同发展以及世界治理规则共识等)进入良性状态。由此制定可持续发展的目标体系是国际社会共同关注的首要问题。

(2)进入全球网络化:可持续发展必须严肃面对全球网络化带来的新问题。必须认识到全球网络化是在传统的实体社会中,形成并越来越扩大的虚拟社会,这对于国际治理结构和社会行为方式将产生全新的历史性影响,由此带来的"发展模式"、"文明形态"、"行为标准"、"社会结构"、"国家关系"、信息鸿沟"等,将在未来30年凸显,它所带来的"信息红利"如何使得全人类共享,它所带来的"负面作用"如何使得全人类受损,将是可持续发展科学必须面对的新挑战。

(3)充分关注GDP质量:世界可持续发展在整体上和宏观上必然要将"国家GDP质量"置于优先考虑的位置。从整体上和宏观上有效识别与全面提升国家GDP质量,必然是可持续发展科学的理论内涵与定量标识所解决的核心目标之一。如果说国民财富账户编制中GDP的出现是20世纪最伟大的发明之一,那么绿色发展即整体提升国家GDP的质量,必将成为21世纪最伟大的任务之一。

(4)寻求统一的定量标志:全面提高人均预期寿命将是后发展阶段衡量可持续发展能力的最现实标志。出生时的人均预期寿命虽然是一个具体的数字,但是其内涵却涉及到地球生命支持系统的健全,以及联系到反贫困、反动乱、生活安定、社会和谐、心理健全和文明延续,它也必然成为后发展议程可持续发展科学取得成效的最基本定量标识。

(5)深化可持续发展科学:必须完善与深化"可持续发展科学"(Sustainability Science)在可持续发展行动中的理论指导地位与作为过程监控工具的自觉性。

2015-2030年,是可持续发展理念和行动在全球政治、经济、社会、文化、生态、环境等领域取得实质性成功的历史期望,是可持续发展"从认识走向实践"、"从号召走向落实"、"从行动走向科学"的关键成长期。

3 中国编纂全球首部《世界可持续发展年度报告》2015年被称为"可持续发展年",制定后发展议程"是其核心任务。2013年2月联合国特别委托"开放工作组"拟定后发展议程的目标,潘基文强调这些目标将在 2015年特别峰会上通过执行。为此中国常驻联合国代表团提交了《2015年后发展议程中方立场文件》。未来15年世界可持续发展的行动路线图及可持续发展的预期成果引发全球广泛关注。

针对联合国开放工作组所拟后发展议程的17类目标和所包含的169项细目,研究者提出:虽然所提目标组合较千年发展目标有了较大改进,对社会、经济和环境等方面之间的相互影响有了较为深入的解读,但其所拟定的17项具体目标中,只有29%定义完整且有科学数据支撑,54%尚需进一步验证,17%过于薄弱或无关紧要。评议认为,这些目标存在"缺乏一致性、表述重复、语言模糊"等问题,不够严谨、不可度量、缺乏时间规定约束和定量要求。17个大目标有的重叠、有的过分独立,这有可能引发不同目标之间的相互冲突,其中有些问题和可持续发展之间的矛盾尤其尖锐。

此外,作为可持续发展的基本内容,评论者指出:针对解决全球可持续发展的目标并不全面,且规划混乱。在诸多方面,所拟可持续发展目标缺乏针对不同国家起点差异的区分,基本上未提及国家之间的不平等问题。

“制订计划时应当确保计划强劲有力、清楚可度量,并能有效地引导计划的实施”。报告第一作者安妮·索菲·史蒂文森表示,该报告表明了应当如何对目标进行加强和巩固,并强调各目标之间相互联系以及管理协同效应至关重要。由ICSU和ISSC出具的一项最新评议研究报告也指出,若可持续发展目标不能更加清晰化、可度量化,就很难达到其所声称的目标要求。

中国学者认为:自1987年联合国布伦特莱报告发布至今,世界可持续发展行动已经迈出了坚实的步伐,并在理论探讨中总结出三大共识:(1)坚持科技创新克服经济增长的边际效益递减(寻求发展的"动力");(2)坚持社会财富增加不以牺牲生态环境为代价(维系发展的"质量");(3)坚持优化制度安排增加社会管理的理性程度(体现发展的"公平")。从而将可持续发展提升到一个认识的新阶段,而求取三大共识的交集最大化,正进一步成为可持续发展理论深化的科学取向。

鉴于世界可持续发展步入一个全新的阶段,从行动到科学,再在科学指导下提升可持续发展的实践,是中国学者一直关注的可持续发展的科学发展脉络。早在2012年纪念联合国环发大会 20周年时,中国学者就开始规划编纂全球首份《世界可持续发展年度报告》[2],并计划在2015年联合国后发展议程世界首脑特别峰会之前完成并向全世界首发,试图以更深化的理论和更精确的工具去认识全球可持续发展的现状与未来。

《2015世界可持续发展年度报告》是在中科院可持续发展研究组的多年研究积累中,针对全球自然、经济、社会"复杂巨系统,应用"可持续发展科学"的理论与方法,对于全球共同面对的挑战和时空分布差异谱,在以下6个方面取得了积极的成果:

(1)整体推出了"可持续发展科学"(Sustainability Science)的中国学派和对于可持续发展科学体系的完整阐述。

(2)依照可持续发展科学所定义的"拉格朗日点"寻优,在世界上首次定量计算主要代表性国实现可持续目标的时间表。

(3)针对"联合国可持续发展开放工作组"拟定并最终提交联合国特别峰会的17项目标与169个子项,以及ICSU和ISSC对于该目标组合所做的专业评议报告,《2015世界可持续发展年度报告》提出了独立的明确判断。着重指出原目标组合设计中"不分国别、不考虑发展阶段、无选择性排序、不明确共同而有区别责任"等缺失和弊端,重新对全球五大类国家(发达国家、新兴经济体国家、发展中国家、最不发达国家、小岛国家),提出了更有针对性、更能符合各类国家现实、具有明确优先次序排列的新目标组合,这将对全球"后发展议程"的讨论与确定起到积极的作用。

(4)坚持中国学者倡导的可持续发展"系统学方向",创新设计更为科学的指标体系,同时应用国际公认的权威数据源,首次定量计算出全球192个国家和地区的可持续发展能力。

(5)在全球首次推出独创的测算世界各国可持续能力的"资产负债表",并据此具体分析各国可持续发展的比较优势和比较劣势,获得相应的可持续净资产"雷达图,为各国制定可持续发展目标的优先排序,提供在全球背景下的定量依据。

(6)对世界后发展议程可能遭遇的全新挑战,进行了全面的梳理并且提出了相应的对策。

4 走向"可持续发展科学"1987年世界环境与发展委员会正式发布可持续发展的纲领性文本《我们共同的未来》(亦称布伦特莱报告),提出了可持续发展的定义、任务、行动、国际合作等,立即成为全球共识,并成为各国发展规划中的战略取向。经过近30年的执行和行动,发现对于可持续发展的理论探索,尤其是对于可持续发展的内涵与机理,缺失系统和深入的体察,并且对可持续发展的进一步深化,产生了制约性障碍。于是,可持续发展的理论凝练和逻辑思考,就成为全世界学术界担忧的重大瓶颈。这一担忧成为了对于可持续发展理论深化的直接动因。于是,"可持续发展科学"应运而生。

可持续发展科学于2001年首创:2001年,ICSU、国际地圈生物圈计划(IGBP)、国际人文计划(IHDP)、世界气候研究计划 (WCRP)共同在21世纪开始之年(2001年),在阿姆斯特丹举行的"应对变化中地球的挑战2001"世界大会上,首倡并发布关于可持续发展科学"的《诞生宣言》("Birth Statement"),并正式宣称"可持续发展科学是整个科学领域在新时代的一个新的学术方向,它适应了现实中具有广泛学术基础和多学科交叉的解析性需求。《诞生宣言》特别强调,"可持续发展科学"是自然科学、社会科学、工程技术和医学的高度综合与充分交叉,并全力面向学术与实践、基础与应用、全球与区域、南方与北方各领域、各层次、各系统以问题作为导向的全方位理解。

2001年卡坦斯等23名研究者[3]联名在 Science杂志上以"可持续发展科学"(Sustainability Science)为标题,专门就"可持续发展科学"的定义、范围、科学价值与所涉内涵,做了全面的介绍。

2006年创刊发行的Sustainability Sci- ence杂志,由国际知名出版商Springer主办,每年出版2期。在其发刊声明中宣称:"可持续发展科学"探求自然系统、社会系统、文化系统之间的相互作用,以及由于人类不理性活动的风险引发上述系统发生退化的复杂机制。

2007年在牛文元专著《中国可持续发展总论》[4]中,承续作者在1994年出版《持续发展导论》[5]中的学术主张,明确提出以系统学为方向的可持续发展科学,并将其学术内涵与研究框架完整地加以阐述,指出可持续发展科学以自然科学与社会科学的交叉协同,探索"自然、经济、社会"复杂巨系统相互作用下的行为轨迹,从而认知可持续发展的本源和演化规律,并将其在现实世界中对于发展度、协调度、持续度三者的逻辑自洽,作为可持续发展科学的研究基础。

2009年Peilke等人在Nature杂志上发表题为"风险性的假定"一文[6],对"可持续发展科学"进行了全方位的评述。2012年斯瓦特等人在Science杂志上发表"对可持续发展科学的严峻挑战"论文,对10年中"可持续发展科学"的现状以及未来的挑战,做出小结性的梳理。2014年哈佛大学肯尼迪学院创设"可持续发展科学计划"(The Sustainability Science Program)[7],声称该项目是哈佛大学在研究、教学中应对可持续发展挑战的枢纽式介入。该计划在以下三个方面的可持续发展能力建设上予以特别关注:强化人与环境"系统变异的科学解释、注重研究成果与政策制定之间的协调、支持可持续发展知识与行动的链接。2014年米勒等作者在Sustainability Science上发表"可持续发展科学的未来"论文[8],全面阐述可持续发展科学在"后发展时期"的意义和价值。2015年 PNAS推出专刊[9],全面强调"可持续发展科学"是自然系统与社会系统互相作用下的复杂融合,特别指出,可持续发展科学应着重探索这些复杂相互作用对可持续发展能力的影响。强调"可持续发展科学"应满足现在与将来对维持地球行星生命支持系统的机理解释与科学行动。

5 可持续发展科学的本质提取可持续发展科学追求可持续发展的机理性解析,也是认识可持续发展本质的理论凝练。只有当可持续发展以哲学语言代替了自然语言,以逻辑推理代替了主观想象,以系统思维代替了就事论事,以定量思考代替了定性描述之后,可持续发展才能真正从行动进入到科学的层次,从而逐渐深化到能体现可持续发展的深刻性与普适性。在可持续发展科学认知的总体概括中,一般要经历三个基本的阶段,初级阶段是经验积累阶段,通常要求解决"是什么"的问题(现实关系识别);中级阶段是严格推理阶段,通常要求解决"为什么"的问题(逻辑关系识别);高级阶段是精密预测阶段,通常要求解决"将发生什么"的问题(函数关系识别)。如果说,可持续发展观念从提出到现在,在全球积累了经验与行动的大量个例、事实和现象,初步达到了能回答"是什么",那么,离回答"为什么"直至"将发生什么",还有很大的差距,常常使决策者、行动者、管理者陷入盲目、短视甚至失误的境地。可持续发展科学应时而生就成为学科深化与迫切的必然产物。

可持续发展科学的本质提取,集中在"动力、质量、公平"三元素的识别并寻找三者之间的交集最大化。可持续发展科学表现出3个显著的特点: (1)系统性。必须认识到可持续发展是一个复杂的巨系统,其中包括自然系统、经济系统、社会系统、文化系统,以及由上述系统的互相作用与变异所产生的时空变化图谱。(2)交叉性。可持续发展科学是一个自然科学、社会科学、人文科学与工程技术充分交叉的学科,集中涉及到"人口、资源、环境、发展"四位一体能力构成中同各种学科定则的自洽性。(3)平衡性。可持续发展科学十分关注三大范畴的动态平衡,在自然范畴内把握"人类活动强度与自然承载力"的平衡;在经济范畴内把握环境与发展"的平衡;在社会范畴内把握"效率与公平"的平衡。三大范畴中平衡点的漂移作为诊断可持续发展健康程度的阈值标准,在宏观和微观两个层次上将对可持续发展能力建设提供战略性和规范性的定量测评指南。

6 可持续发展科学的"拉格朗日点"可持续发展科学的系统性和交叉性,在过去的论文和专著中已有明确的论述[4, 5, 10]。而可持续发展科学所必须表达的平衡性,其严格的理论指导和数量表征一直是近20年来学者们追索的最大难点之一。

所谓可持续发展"拉格朗日点",就是找到诸如"人类活动强度与自然承载力"、"环境与发展"、效率与公平"三者共耦的平衡点,在该点上,如果所存在的应力状态消解,即判定为可持续发展科学所规定的平衡态。

寻求可持续发展科学所定义的"共耦平衡",包含两个相互衔接的阶段。第一阶段是调控可持续发展系统抵达"拉格朗日点";第二阶段是在"拉格朗日点"上保持稳定。由此完整解释可持续发展科学所指的平衡性。

6.1 寻求可持续发展"拉格朗日点"两种或多种"物质、能量、信息"类型,两种或多种"物质、能量、信息"状态,两种或多种"物质、能量、信息"结构,处于无差别、无应力、无梯度、无交换的自洽形式时,被称之为广义上的平衡,即所谓的可持续发展"拉格朗日点"。可持续发展"拉格朗日点"将作为获取"交集最大化"或"效益最大化"依据和标准。平衡性理论的解析以及阈值基础的确定,是可持续发展科学一直追求的解析目标。

在一个特定的系统中,寻求两种或多种结构的平衡,既是艰深的理论问题,更是复杂的管理问题。在可持续发展科学中,所谓定量的、指标的、趋势性判断,都必然要涉及到平衡点的确定以及采取达到或接近平衡点的行动路线图。

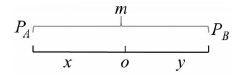

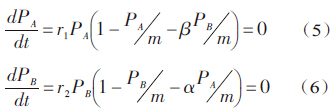

本文以"环境与发展"的平衡为例,说明可持续发展科学所涉及的平衡性理论。为使寻求可持续发展"拉格朗日点"的问题简化,可以设定在一个系统中两种宏观状态达到均衡时的线性分析,以环境与发展的平衡为例,参看图 1及公式(4)。

|

| 图 1 环境与发展的平衡 |

图 1中,PA表达"发展"的目标意愿;PB表达环境容量对可持续发展目标的支撑能力;x表示在不突破环境容量条件下的发展尺度;y表示必须维持地球生命支持系统下环境所能承受的临界阈值;m表示PA、PB可以共同表达的空间域;o表示PA与PB平衡下的"拉格朗日点",代表着在不损害生命支持系统前提下为"发展"提供的最大空间。可持续发展"拉格朗日点"维系着环境与发展平衡状态下系统(PA+PB)所获得交集组合的最优解,体现了获取可持续发展目标最大化的最终解。

由图 1得出

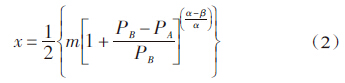

对于环境与发展的平衡状态评估是,当 PA抵达拉格朗日点的描述:

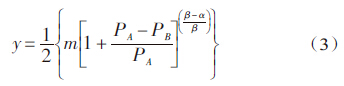

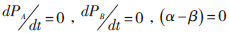

式中,α表示对于"发展"的偏好度(惯性系数)同样,对于y而言有

式中,β表示对于"环境"的偏好度(惯性系数)。

可以看出,只有在规范化意义上当 PA=PB,α=β时,

此时所在的o点即为规范化意义上的平衡点,即所谓的可持续发展"拉格朗日点"。

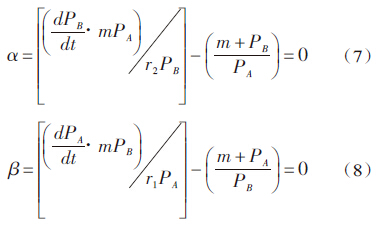

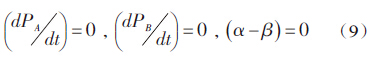

6.2 维系可持续发展"拉格朗日点"实现"拉格朗日点"的获取后,就达到了第一阶段的可持续发展目标要求。为了保持可持续发展即系统在"拉格朗日点"上的稳定存在,可持续发展科学所谓的平衡性就必须进入第二阶段,即如何保持平衡性随时间变化为常数。进一步推论,"发展意愿能力"和"环境支撑能力"随时间变化等于零:

其中r1、r2分别表示PA与PB达到临界时增长率和容忍度。当达到可持续发展拉格朗日点o时,分别求出

在现实解释中,规范化意义上的"拉格朗日点"的保持,则必然服从:

在可持续发展拉格朗日点的整体寻优过程中,会出现三种情况的预期后果:

x >y,发展过分干预了环境,削弱了"生存支持系统",最终导致"经济失灵"。

y > x,环境过分限制了发展,削弱了"发展支持系统",最终导致"社会失灵"。

x=y,即选择环境与发展平衡下的可持续发展拉格朗日点,发展处于理想水平。进一步维系 ,获得"拉格朗日点"的最终解。

,获得"拉格朗日点"的最终解。

回顾可持续发展的历史足迹,清晰地表明全球对于可持续发展的关注与期待:

1983年,联合国第38届大会通过第38/ 161号决议,批准成立世界环境与发展委员 (WCED),亦称布伦特莱委员会;1987年,在日本东京正式公布报告《我们共同的未来》(亦称布伦特莱报告)[11],成为全球可持续发展的奠基性文件;1989年,联合国大会通过44/228号决议,决定召开环境与发展全球首脑会议;1990年,联合国起草世界环发大会主要文件《21世纪议程》;1992年6月3-14日,联合国环境与发展大会(地球高峰会议)在巴西里约热内卢召开通过《里约宣言》,102个国家首脑共同签署《21世纪议程》;2002年,联合国在南非约翰内斯堡召开《RIO+10》高峰会议;2012年,联合国纪念里约地球高峰会议20周年(《RIO+20》);2013年,联合国大会建立可持续发展目标工作组对后发展议程进行广泛的目标设计。其后,ICSU和ISSC发布了对所提可持续发展目标的科学评议。

在上述的时间序列中,全球可持续发展行动的纲领性文件还包括《21世纪议程》、《联合国千年发展目标》,以及在全球气候变化、生物多样性、反贫困、应对疾病传染病等方面的计划。

在所有的目标设计中,中国学者认为:全球整体进入可持续发展门槛并保持可持续发展状态应当是人类历史进程中最为期待的事件。因此,制定世界初步进入可持续发展门槛的时间表,是可持续发展科学的最大目标函数。所谓进入可持续发展门槛的前提设定是:在未来全球发展进程中,无世界大战发生、无全球性经济危机发生、无全球性国际治理结构失控发生、无全球性网络灾难发生、无全球性不可控事件发生"的情景下,对世界可持续发展目标的基本响应,列出了代表世界发展谱上从最发达国家到最不发达国家的名录,依照所设定的标准和有关的权威性数据,做出对世界与各国初步达到可持续发展目标的基本预测。

(1)理论依据:"可持续发展科学"在诊断可持续发展抵达并维系"可持续发展拉格朗日点"的定量认识中,依照以下思路:在确定"目标函数"的约束下,如何调控可持续发展系统行为轨迹动态达到"可持续发展拉格朗日点"(第一阶段),以及抵达拉格朗日点之后的定常维系(第二阶段)的整体性定量表达与行动实施。本文研究并制定了世界各国实现可持续发展的时间表,特指完成第一阶段所需要的时间,即在调控"人类活动强度与自然承载力"之间(自然范畴)、"环境与发展"之间(经济范畴)、"效率与公平"之间(社会范畴),其平衡性动态抵达可持续发展拉格朗日点时所需的时间长度,被规定为该国进入可持续发展的门槛。

如前所述,"发展目标意愿" PA所具有的规模尺度x,同"环境临界支撑能力"y趋于规范意义上相等时(同理"效率"所具有的规模尺度同"公平"所能允许的临界约束趋于规范意义上的相等,对于自然平衡的理解也是如此),表达了可持续发展第一阶段的寻优过程。同时各自相应的惯性系数(α与β)相等,互不施加应力式的排斥或吸引,代表着在达到拉格朗日点之后, ,是可持续发展行动必须遵从的后续规则,但这第二阶段在本文中的时间表设计暂未考虑。

,是可持续发展行动必须遵从的后续规则,但这第二阶段在本文中的时间表设计暂未考虑。

在现实统计中,本文对实现第一阶段可持续发展提出6项要求,其中第一项为所要实现的目标函数(人均GDP≥ 5万美元,现价),而后将资源、环境与社会约束等,作为抵达平衡的调控因子,使得达到并保持可持续发展所要求的"拉格朗日点",是本文定义的实现可持续发展门槛的理论依据。

(2)国家选取:本报告从全球近200个国家中,选取了发达国家、新兴经济体国家和发展中国家三种类型中具有代表性的35个国家,其中包括发达国家14个,新兴经济体国家3个,发展中国家 18个。选取国家的地域分布包括了亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲,其中亚洲7个、欧洲 8个、非洲7个、南美洲6个、北美洲5个和大洋洲2个(图 2)。以上在世界所有国家的谱系中,相对均衡地国家选取,比较合理地表达出全球的基本趋势。

|

| 图 2 所选取国家的地域分布比例 |

(3)指标建立:本报告综合考虑可持续发展指标获取的完备性、连续性、对比性和权威性,分别从经济、社会、环境等方面选取以下标准,作为实现可持续发展目标的基本要求,并以此计算所选取国家达到可持续发展门槛的时间表。

拟定进入可持续发展基本门槛的6条定量标准是:

①人均GDP:大于5万美元/人(现价);

②单位水消耗所产生的GDP:大于100美元/立方米(现价);

③人均二氧化碳排放量:小于2吨/人;

④人类发展指数HDI:大于0.9;

⑤人均预期寿命:大于80岁;

⑥国家贫困人口比例:小于1%。

(4)定量依据:对各标准的预测方法分别运用以下三种:

①时间序列法:通过对过去历史时间内可查数据进行函数拟合,从中获取变量随时间的平均变化速率,进而用此对未来发展趋势进行预测。在本计算中应用该方法进行预测的指标是"人均GDP"和"单位水消耗所产生的GDP"两项。

②阶段订正法:将拟合出的变化速率,再根据目前不同国家(所处不同发展阶段)的平均速率变化特征,即标准变化速率随发展阶段的平均变化,对各国所处不同发展阶段进行订正。在本计算中应用该方法进行预测的标准有"人类发展指数"和"人均预期寿命"。

③目标导向法:通过目前全球公认的未来发展要求,定为目标函数,以此反推从目前到未来的合理变化速率,以此预测各国未来发展的定量趋势。在本计算中应用该方法进行预测的标准有"人均二氧化碳排放量"和"贫困人口比例"。

(5)计算方法:

①人均GDP:根据各国2000-2013年人均GDP数值,拟合历史平均增速曲线,根据所计算出的平均速率,预测未来的人均 GDP;

②单位水消耗所产生的GDP:通过各国的GDP总值和淡水取水量,获取1982- 2013年(每5年统计一次)单位水消耗所产生的GDP,对已有数据按照时间进行拟合,获取该指标的发展趋势函数,进而应用该函数对未来进行预测;

③人均二氧化碳排放量:根据目前已确定的"二氧化碳减排目标",如2014年公布的IPCC第五次报告指出"……到2050年需比2010年减排40%-70%……",再结合各国已出台的二氧化碳减排计划,反推各国应采取的减排速率,以此预测未来的发展趋势;

④人类发展指数:联合国开发计划署 《2014年人类发展报告》明确指出"在四个不同的人类发展水平组别(极高/高/中/低,世界4类人类发展水平)的人类发展指数增长速率不同,且年均增长率逐渐变慢",根据该原则以各国目前所处组别,规定人类发展指数增长速率,并考虑对各国在不同发展阶段该速率随时间发生的变化;

⑤人均预期寿命:根据联合国《人口展望(2012)》对于未来人口结构的预测,结合现有世界各国人口死亡率数据,对世界和典型国家出生预期寿命平均达到80岁的时间进行预测;

⑥贫困人口比例:根据国际社会首次制定的 2030年终结全球极端贫困"时间表,反推不同收入国家(高收入、中高收入、中低收入和低收入)应在2030年之前的减贫速率,并据此速率预测未来发展趋势。

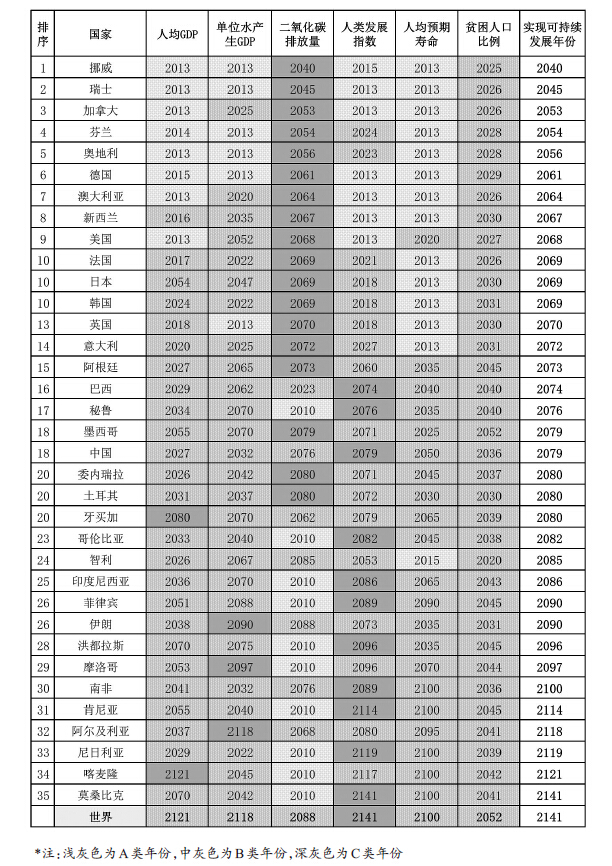

(6)结论判定:本报告在世界银行《世界发展报告》[12]和联合国开发计划署《人类发展报告》[13]的数据源支持下(极个别国家在某数据缺失的情况下,依据目前与该国发展水平相当的同等国家的数据推算或采用世界平均水平赋值),分别计算出所选定国家对于上述6个标准的可实现年限。在每个国家对6项标准计算分别得出的6个不同实现年限中,取最后才能实现的那个年限,定为该国整体进入可持续发展基本目标的时间,即统一应用具有最大制约功效的"短板理论",对只有所定6项标准全部实现的情形下,才能最终规定该国进入可持续发展的年限。据此,《报告》列出了对于所选定国家整体进入可持续发展的时间表(表 1,附后),从中可透视出世界实现可持续发展的总体谱系。

在表 1中,所标注的图标由浅灰色(A)、中灰色(B)和深灰色(C)构成,表示了该国实现可持续发展由易到难的难度色标。其中,A表示该国已实现了所设标准,表中数字代表了实现该标准的年份。C表示该国最难(最后)实现所设可持续标准的年份。B表示该国实现所设可持续标准介于 A与C之间的年份。

依据所设定的前提条件,整个世界要步入可持续发展的门槛,尚需经过126年的时间。它同时也意味着,在国际治理结构逐步走向理性的框架下,在坚持可持续发展理念和加强可持续发展能力建设的努力下,全世界整体进入可持续发展的基本门槛,还必须经过一个多世纪的奋斗才能实现。在计算出代表各国实现可持续发展的时间序列谱中,世界最早实现可持续发展的国家是挪威 (2040年,距今25年)。目前世界最大发达国家的美国进入可持续发展门槛的时间是2068年(距今 53年)。世界最大发展中国家的中国进入可持续发展的时间在2079年(距今64年)。世界最后实现可持续发展的国家是非洲的莫桑比克(2141年,距今126年)。可以看出,世界最早进入可持续发展与最后进入可持续发展的年限相差101年,相当于整整一个世纪。

| [1] | 牛文元主编. 中国发展质量报告. 北京:科学出版社,2014. |

| Cited By in Cnki | |

| [2] | 牛文元主编. 2015 世界可持续发展年度报告. 北京:科学出版社,2015. |

| Cited By in Cnki | |

| [3] | KatesWR, ClarkWC,Corell RW, et al. Sustainability Science.Science, 2001. |

| Click to display the text | |

| [4] | 牛文元. 中国可持续发展总论. 北京:科学出版社, 2007. |

| Cited By in Cnki | |

| [5] | 牛文元. 持续发展导论. 北京:科学出版社, 1994. |

| Cited By in Cnki | |

| [6] | Pielke R,Wigley T,Green C. Dangerous assumptions. Nature,2008, 452: 531-532. |

| Click to display the text | |

| [7] | Harvard Keneedy School. Sustaibability science program, Harvard University, 2014. |

| Click to display the text | |

| [8] | Miller R. The future of sustainability science.Sustainability Science,2014, 9: 239-246. |

| Click to display the text | |

| [9] | Sustainability Science (special issue), Proceeding National Academy of Science. PNAS, 2015,112(24):7348-7413. |

| Click to display the text | |

| [10] | 牛文元主编. 中国可持续发展战略研究报告. 北京:科学出版社, 1999. |

| Cited By in Cnki | |

| [11] | WCED. Our Common future. Oxford: Oxford University Press,1987. |

| Click to display the text | |

| [12] | 世界银行. 世界发展报告.World Bank, 1988. |

| Cited By in Cnki | |

| [13] | UNDP. 人类发展报告. 联合国开发计划署, 1992. |

| Cited By in Cnki |