中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)魏志义研究组一直致力于超快激光的研究,最近该研究组进一步与德国及西班牙等国的科学家合作,利用100MHz重复频率的高平均功率薄片飞秒Yb:YAG激光作为驱动激光、LGS作为非线性差频晶体,成功产生了平均功率0.1W、脉冲宽度66fs、波长覆盖6.8—16.4μm波段的中红外飞秒激光,第一次从该波段得到了高平均功率、高重复频率的相干辐射。该结果不仅比目前这一波段最新光学频率梳的单个梳齿平均功率高2—3个量级,而且在11.5μm波长处的亮度比第三代同步辐射这样的大型装置高出数个量级,对于未来光学频率梳、THz技术、中红外光谱学、非线性显微成像及超快科学等研究的发展具有积极意义。相关研究成果发表在Nature Photonics(DOI:10.1038/nphoton.2015.179)上。

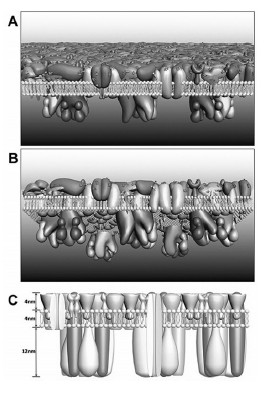

长春应化所细胞膜结构研究获进展中科院长春应用化学所王宏达研究组应用原子力显微镜、超分辨荧光显微镜和单分子力谱等高分辨、高灵敏的单分子技术,在接近生理条件下对多种细胞膜结构进行了系统深入研究,统一了多种模型观点,阐明细胞膜包括多种特征,如磷脂双层结构、流动镶嵌性、脂筏和非脂筏区域共存性、内外膜非对称性、不同功能细胞膜的差异性等,而不是单一模型可以解决所有的细胞膜问题。相关系列成果发表后受邀撰写综述发表在Chemical Society Reviews(DOI:10.1039/C4CS00508B)上。

中科院上海药物所罗成研究组与其合作者,首次报道了TET蛋白对三种DNA甲基化衍生物不同催化活性的分子机制,揭示了TET蛋白底物偏好性机制,为基因组中5-羟甲基胞嘧啶稳定存在提供了分子水平的解释。TET蛋白将5-甲基胞嘧啶连续氧化为5-羟甲基胞嘧啶、5-醛基胞嘧啶、5-羧基胞嘧啶。5-甲基胞嘧啶诱导基因沉默,在生命发育过程和疾病发生过程中起重要作用。这一发现解决了困扰表观遗传学领域的一个难题,也为揭示其他蛋白质逐步催化反应的分子机制提供了新思路和新方法。相关研究成果发表在Nature(DOI:10.1038/nature15713)上(相关图片请见封面)。

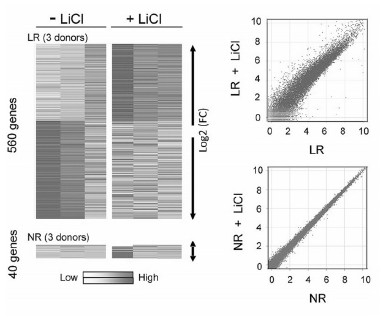

科学家发现BD症患者超兴奋神经元对药物锂差异应答的机制中科院北京基因组所米双利研究组与其合作者对BD症(Bipolar Disorder,双极精神紊乱症,又名躁狂抑郁症)患者神经元进行了研究,发现该症与神经元线粒体功能异常及相关基因的改变有关。该研究成果建立了有效的BD症神经元研究模型,揭示了BD症病人神经元线粒体功能异常以及超兴奋神经元对药物锂差异应答的潜在分子机制。对人类了解BD症的发病机理,改善临床治疗及发展新药物提供了重要的依据。相关研究成果发表在Nature(DOI:10.1038/nature15526)上。微生物所等解析出青蒿素类过氧桥键的生物合成机制中科院微生物所张立新担任首席科学家的973项目“合成微生物体系的适配性研究”团队从几株曲霉和青霉菌种中分离出具有抗感染等多种生物活性的含过氧桥键萜类吲哚生物碱真菌毒素(Verruculogen),解析了该化合物中的过氧桥键是由一个依赖α-酮戊二酸的单核非血红素酶(FtmOx1)催化合成的。该研究首次报道了FtmOx1的晶体结构及FtmOx1分别与α-酮戊二酸和底物FumitremorgenB的共晶体结构,并验证了FtmOx1的功能,证实了FtmOx1反应中存在自由基中间体。该研究使发现催化青蒿酸形成青蒿素的环内过氧键合酶研究向前迈进了一大步。进一步研究其酶学机制将为含有过氧桥键的萜类吲哚生物碱的广泛应用奠定科学和应用基础。相关研究结果发表在Nature(DOI:10.1038/nature15519)上。

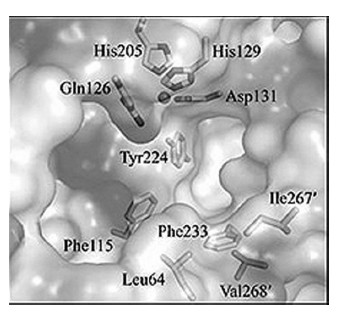

中科院微生物所张立新担任首席科学家的973项目“合成微生物体系的适配性研究”团队从几株曲霉和青霉菌种中分离出具有抗感染等多种生物活性的含过氧桥键萜类吲哚生物碱真菌毒素(Verruculogen),解析了该化合物中的过氧桥键是由一个依赖α-酮戊二酸的单核非血红素酶(FtmOx1)催化合成的。该研究首次报道了FtmOx1的晶体结构及FtmOx1分别与α-酮戊二酸和底物Fumitremorgen B的共晶体结构,并验证了FtmOx1的功能,证实了FtmOx1反应中存在自由基中间体。该研究使发现催化青蒿酸形成青蒿素的环内过氧键合酶研究向前迈进了一大步。进一步研究其酶学机制将为含有过氧桥键的萜类吲哚生物碱的广泛应用奠定科学和应用基础。相关研究结果发表在Nature(DOI:10.1038/nature15519)上。

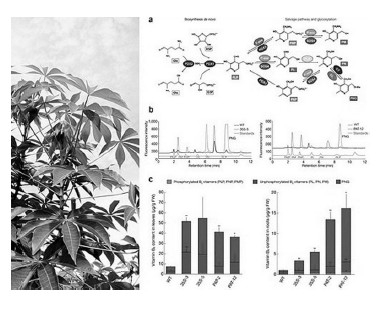

中科院上海生命科学院植物生理生态所张鹏、Wilhelm Gruissem研究组及其合作者通过表达拟南芥来源的合成维生素B6的两个关键基因PDX1和PDX2,大幅度提高了木薯的维生素B6含量。团队利用该所松江转基因作物种植基地多年的转木薯田间种植和农艺性状分析,表明食用该改良木薯仅仅需要每日500克块根或50克叶片就可满足需求量。这也是木薯生物强化研究从实验室材料转向利用田间种植材料开展营养评价的转折性研究,体现了植生生态所作物分子育种水平的提升。相关研究成果发表在Nature Biotechnology(DOI:10.1038/nbt.3318)上。

中科院生物物理所王江云研究组及其合作者应用最新的非天然氨基酸编码技术,揭示了G蛋白偶联受体重要的信号转导机制。G蛋白偶联受体(GPCR)是药物研究的重要靶点,超过30%的临床处方药是直接作用在GPCR上的,相关的研究已经获得了10次诺贝尔奖。GPCR主要通过G蛋白或Arrestin信号转导行使功能,然而无论是G蛋白还是Arrestin,如何识别特异的受体产生的信号指令,并翻译成下游的功能机制是不清楚的。该研究发现Arrestin可以通过N端的10个磷酸化位点来识别特异的受体磷酸化编码信息,并产生相应的多种特异性构型变化,从而选择性地结合下游蛋白,产生多种功能。并据此提出了新的磷酸化编码理论,该理论可部分解释长期以来的一个悬而未决的问题:人体内超过800个GPCR如何利用仅有的24个效应器蛋白(20个G蛋白,4个Arrestin)行使多种多样的(>10000种)细胞功能。相关研究成果发表在Nature Communications(DOI:10.1038/ncomms9202)上。

上海生科院发现参与调控肺癌生长转移的新分子及其信号机理中科院上海生命科学院生物化学与细胞生物学所宋建国研究组揭示了一个经典的参与细胞骨架调控的蛋白分子新功能,即在肺癌细胞移植生长和特征性远端转移中的强烈作用,同时鉴定了该分子效应产生的机理。研究结果提供了对TGF-b/Smad2/3信号通路的调控及其在肺癌发展中的作用的新认识,对于肺癌相关治疗药物的研发或分子靶点的选择具有潜在的重要指导意义。相关研究成果发表在NatureCommunications(DOI:10.1038/ncomms9230)上。

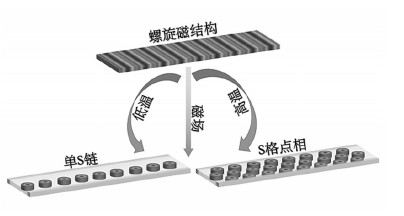

合肥研究院等在拓扑磁斯格明子研究中取得新进展斯格明子(Skyrmion:S)是近些年才发现的新型拓扑纳米磁结构,因在低能耗、高密度磁存储器件方面具有潜在应用价值而备受关注。中科院合肥物质科学院强磁场中心田明亮研究组率先研究了尺寸受限体系中斯格明子的形成与运动规律。研究组利用强磁场中心内部的微、纳加工系统,制备了宽度与磁斯格明子大小可比的系列FeGe纳米条带,通过在条带的边缘包裹非晶金属,克服了高分辨洛仑兹透射电子显微镜磁成像中纳米小样品边缘干涉条纹的干扰,首次成功观察到纳米条带中一维斯格明子链结构。进一步的研究表明,纳米条带中斯格明子链来源于扭曲的边缘态。实验结果为以后磁斯格明子材料的潜在应用打下了很好的基础。相关研究成果发表在Nature Communications(DOI:10.1038/ncomms9504)上。