中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101;

中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101

Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

编者按 2016 年是《中国科学院院刊》创刊 30 周年,本期是由原双月改为月刊的首期。围绕“十三五”规划关于区域发展和城镇化的重大问题,依托中科院科技战略咨询研究院重大研究项目“基于资源环境承载力和创新驱动的‘十三五’区域战略研究”,在本刊编委、国家“十三五”规划专家委员会委员樊杰研究员指导推进下,本期特推出“‘十三五’区域发展战略研究”专题。 该专题分为 4 个方面:(1)区域发展总体战略研究,包括国土空间开发保护总体格局的优化配置理论创新、“四大板块”区域发展总体战略和主体功能区基础制度、双向开放战略对区域发展格局的影响,以及“四大格局”的空间特征解析等;(2)“十三五” 影响区域发展和城镇化进程与格局变化的两大关键因素研究,即关于创新驱动与资源环境承载能力的论述;(3)对重点战略区域和典型问题区域的讨论,包括京津冀和长江经济带、资源枯竭型城市与贫困地区以及西藏等的研究;(4)对我国“十三五” 将可能发挥重要作用的新地域空间的功能与制度建设的讨论,即关于国家级新区和国家公园等内容。本专题基于资源环境科学、 人文与经济地理学、空间规划与公共政策管理科学等跨学科综合研究,面对“十三五”规划重大需求,涵盖影响区域发展的关键因素和驱动机制的探讨,涉及全国-区域(跨省市)-局域(跨地市)等不同空间层级,希望其能成为国家和地方政府编制“十三五” 规划的科技支撑和政策咨询。

2001 年,当我国进入第十个五年规划时,区域发展问题才被纳入国民经济和社会发展五年规划中[1]。然而,区域发展并未单独成章,而被局限在“经济结构” 的篇章下。与此同时,我国缺失对整个国土空间的战略部署。此后,国家从空间管制和区域治理的完整体系部署国土空间、从生态文明“五位一体”的角度理解区域协调发展,国土空间开发保护格局优化配置和区域协调可持续发展,被决策层高度关注且越来越重视[2]。党的 “十八大”报告首次将优化国土空间开发格局提到战略高度,确定了优化国土空间开发格局的原则是人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一,确定了通过科学建设“三生空间(生活、生产和生态空间)”打造我国城市化、农业发展和生态安全三大战略格局的优化目标,确定了区域发展要按照主体功能定位、实现陆海统筹的基本要求,国土空间被党中央称作“建设美丽家园的空间载体”,优化国土空间开发格局被确定为我国生态文明建设的首要任务[3]。

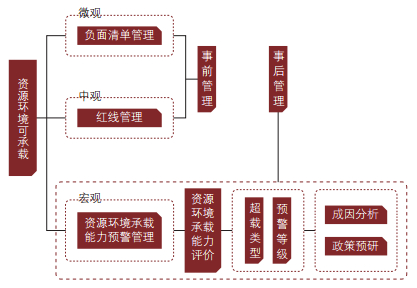

党的十八届五中全会公告和党中央关于“十三五” 规划建议[4],提出了 5 大发展理念,构成指导我国未来发展的思想精髓、内容架构和目标指引。其中,在 5 个发展理念中将“创新”置于首位的同时,又将理论创新置于体制、科技和文化创新之前,成为新发展理念体系的一大亮点。中国处于转型时期,而该转型及未来的发展面临的国内外环境和发展动力条件、约束因素和发展目标体系都具有自身的特色,已有的理论和国外发展的经验,都不足以正确指导中国特色社会主义道路的建设,因此,迫切需要通过理论创新修订我们的发展理念、提升我们的认知水平、改变我们的发展模式、重构我们的治理体系。相比之下,城镇化和区域发展规律的研究、 国土空间格局演变过程和调控机理的研究,同日益增长的国家需求相比差距很大,基础理论乃至数据、方法,特别是空间管制和区域治理理论亟需创新突破。着眼国土空间开发保护格局、区域发展和城镇化等战略问题,综合认识 5 大发展理念统领下的关键内容(表 1),未来空间管制和区域治理理论创新的拓展方向应该是:深入研究影响国土空间格局变化以及区域发展的新因素和新机制,修订和完善国土开发保护的空间结构组织原理,建构区域差异化发展模式和区域政策体系,揭示促进不同类型区域之间利益均衡的调控机理。

按照 5大发展理念和国土空间开发保护格局优化配置的理论创新方向,“十三五”规划重点从强化战略性、 约束性、针对性和系统性等 4个方面进行科学应对。本文按照 5大理念的指引,以理论创新的主题为基本内容,对 “十三五”规划 4个方面的应对策略进行了讨论。

1 战略性——目标导向与问题导向相结合的国土空间开发保护格局规划的战略性主要体现在时间序列上是否长远、空间尺度上是否顶层,在部门领域方面是否实现统筹等[5, 6]。科学合理的国土空间开发保护战略方针制定和规划政策编制,应该是以目标导向为主导、以问题导向为补充,相互融合和有机关联的。由于目标导向具有注重长远的特点,全国尺度的国土空间具有顶层设计的特点、开发保护具有统筹综合的特点,从而国土空间开发保护格局的提出、贯彻就成为体现战略性的重要形式。

我国在国土空间格局和区域发展领域,目标导向一直缺失,因此形成了战略薄弱而以问题导向为主的规划、 政策研制现实[7]。在 2010年全国主体功能区规划被国务院发布之前,始终没有一幅表达 10 年以上的中国国土未来开发保护格局的总体蓝图,从长远看,怎样的人口经济集聚的空间指向和区域位置才能增强我国全球竞争能力和提升人民宜居宜业的水平?维系粮食安全和生态安全的基地如何分布才能确保我国可持续、健康的发展?不同区域板块之间建立怎样的联系才能形成高效、高品质的国土空间结构?当这些战略性问题没有得到解答并且没有融入治理体系当中的时候,我国重大的区域战略在突出时代性特色的同时而多变、碎片化,缺乏战略指引的下位规划的盲目性导致规模过大、分布无序、结构混乱,决策伊始就必然导致规划实施的极大浪费、付出昂贵的代价[8]。

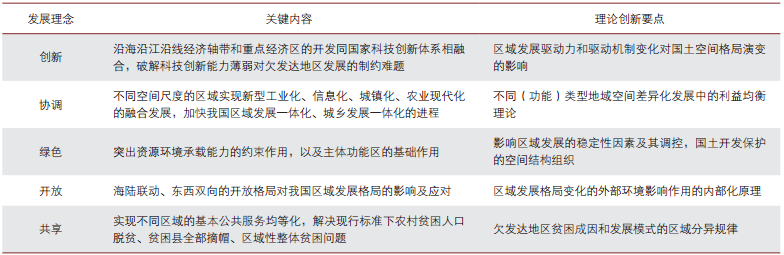

1.1 “四大格局”的战略部署我国的战略规划和政策方针制定的思路正处于转型和科学化的过程中,采用城市化格局、农业发展格局、生态安全格局和自然岸线格局刻画国土空间开发保护的战略格局,弥补战略性欠缺,不失为一种有效的方式(图 1)。 其中,“两横三纵”的城市化战略格局、“七区二十三带”的农业发展战略格局、“两屏三带”的生态安全战略格局已在多篇文章中予以讨论[9, 10],特别是根据邓小平第二个大局的战略要求完善城市化格局,增加以沿海发达的城市群为龙头、横贯中西部地区的国土开发轴带具有重要的战略意义[11]。自然岸线是新提出的一种格局,主要指海岸带岸线格局。辽宁海岸带研究的实例可以阐释这一战略格局确定的重要性。 2005 年辽宁确定海岸带加快开发步伐时,布局了 5 个以工业园区为支撑的增长点。 2012 年这类增长点达到 42 个,开发区总用地需求达 4 000 多平方公里。将各类政府规划拼图可以清楚地反映出,辽宁海岸带未来用于城镇、工业和港口建设的高强度开发的建设用地将占整个海岸带土地总面积的 2/3 左右,远高于发达国家海岸带开发强度平均不超过 1/3 的水平。不同层级政府均采取超大规模的建设方略,必然导致港口等基础设施重复建设、城市之间和城市内部用地功能冲突严重、用地用海不协调矛盾成为海岸带普遍的现象。统计分析表明,陆域为高强度开发建设用地、而紧邻的海域为生态保护和渔业资源保护区域的冲突岸线长度达 315 公里,占辽宁海岸线总长度的 15%。因此,严格控制岸线格局成为当前国土空间有序开发面临的紧迫问题。未来,自然岸线格局首先要自上而下研究确定总目标、开发保护总体战略以及开发强度等关键控制参数的确定方法;其次应探讨如何结合海岸带资源环境承载能力、现状基础与开发前景的综合分析,确定海岸带开发和保护的功能区划,特别是生态安全区、农渔业发展区、休闲旅游区、工业集聚区、港口物流区和城镇发展区识别的指标体系及确定空间位置、控制范围的技术途径;第三采取海陆统筹、陆域开发空间结构的合理组织相结合的方式,建立对海岸带特别是岸线开发和保护格局的调整优化方法。

|

| “两屏三带”为主体的生态安全战略格局 图 1 我国国土空间开发保护战略格局 |

一般而言,长远的国土空间开发保护的战略格局,主要受到开放系统下外部环境的影响即开放格局的作用、不同功能地域之间相互作用而形成的整体空间结构的制约,以及地域发展条件的差异造成的优势区位指向等三大要素群的影响 [12]。其中,开放格局是这三大要素群在“十三五”时期变化最为显著的。“十三五”时期将打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。从应用层面上,应该重塑我国在向东开放条件下形成的“两横三纵”的城市化格局,体现“一带一路”建设对我国中西部,特别是西部沿边省区的发展格局的影响,在目标指引下解决目前存在的通道能力不足、网络化水平偏低、通过式比重过强等问题[13]。在理论创新层面上看,主要是如何理解和体现“功能”的重要性在塑造格局中的作用。举例说明,新疆人口经济集聚规模最大的地带是天山北坡地区,在全国城市化战略格局中占有一席之地。而新疆沿边地带人口经济集聚规模有限,与天山北坡地区无法相比;但在“一带一路”向西开放的格局中却处于战略前沿和关键地带,这种功能的重要性就决定了新疆沿边地带也应在全国国土空间开发保护格局中占据与天山北坡同等的地位。由于长期关注规模、体量,而轻视功能、质量,对我国不健康城镇化、 各类园区建设等已经产生了极其不良的后果。

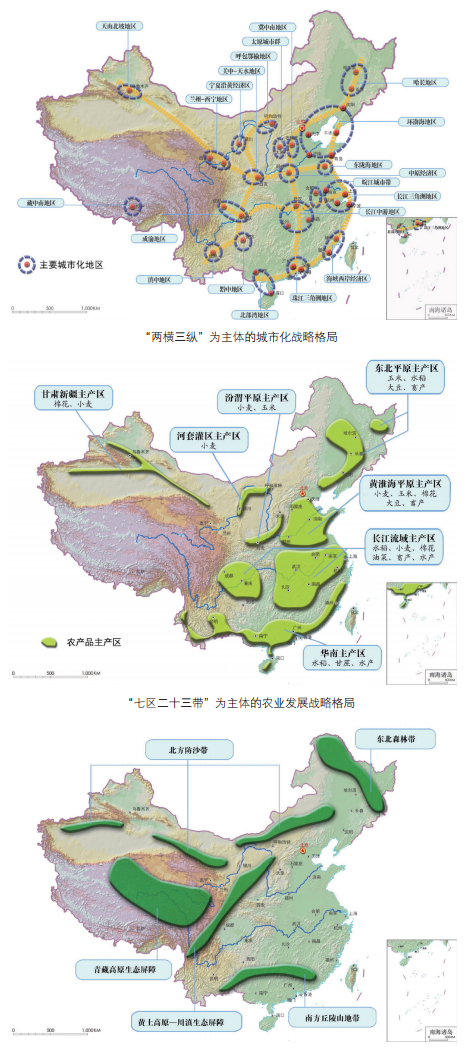

1.3 区域政策的双导向设计从目标导向和问题导向两个维度构建国家层面的区域政策体系(图 2)。其中目标导向下的区域政策设计着眼长远,注重政策单元相对稳定性[14]。按照资源环境承载能力和未来发展潜力等相对稳定性的影响因素为主导确定的主体功能区类型,可以作为目标导向政策区设计的基础,重点实现未来 50—100 年的区域功能建设和国土空间格局优化的目标。而问题导向的区域政策设计主要是针对现实问题,政策单元可以进行及时调整[15]。 按具有鲜明时代特征的区域问题性质划分政策对象区域,重点解决 10—15 年区域发展中的突出问题,优化发展路径并缩小同非问题地区的发展差距。为此,必须在积极推进主体功能区建设的基础上,科学划分主要类型的问题区域,只有目标导向和问题导向的相互融合才能构成合理的区域政策体系。

|

| 图 2 区域政策体系框架图 |

全球发展实践和理论研究均表明,在转型发展阶段,必要的自上而下的约束性管制对于有序与持续发展、转型效率与效益提升至关重要 [16]。不同层级和部门的决策者、不同利益的社会群体与区域、不同类型的企事业单位即使是在科学发展观已经形成并且对生态文明建设有高度认同的背景下,由于受到现实利益和转型成本的双重制衡,将科学发展和生态文明自觉地贯彻到自身的行动中还是有着很大难度 [17]。因此,通过规划和政策实行必要的约束就成为政府履行调控功能的有效工具。强调约束性成为新一轮党中央在推进绿色发展、健全治理能力和治理体系现代化过程中的一个重要政策导向。

2.1 主体功能定位对一个具体的区域实行约束性管制的基础与依据,首先是对该区域有一个合理的功能定位,然后通过对发展目标的要求、空间结构的落实和开发强度的控制进行不同空间尺度区域的逐级落实,实现约束性的区域管制 [18]。主体功能区可以成为约束性区域治理体系的基础,“十三五”规划建议指出,“发布全国主体功能区规划图”的重大意义,就在于明确各地功能定位,把主体功能区作为一个基础制度,通过配套政策的建立和空间规划体系的整合,实现自上而下的有效管制[19, 20, 21]。从地域功能类型而言,在国家尺度的主体功能定位类型,包括了承载人口和经济大规模集聚的城市化地区、保障粮食安全的农业主产区、建立生态安全屏障的生态功能区,以及自然和文化遗产保护地等 4 大类区域。随着空间尺度的缩小,功能类型将越来越多样,而功能管制越来越逼近土地用途管制。 从理论上需要进一步探讨的是,不同空间尺度在实现目标导向的前提下——包括地域功能塑造和空间格局塑造,地域功能类型构成与区域治理体系的适应性。 其次,在尊重自然条件分异规律和经济社会发展空间组织规律的基础上,优化空间结构,重点确定不同区域的生产、生活和生态空间比例关系,制定“点-轴-面”的空间形态布局方案,推演空间开发强度这一关键参数。初步研究表明,“点-轴-面”构成的地域系统空间结构,随经济社会发展水平、自然环境条件变化而呈一定规律的变化,难点是从科学机理方面尚未给出不同区域合理的空间开发强度阈值,难以给出确定空间结构——特别是“三生”空间结构合理比例关系的机理模型[20, 22]。此外,各类主体功能区都要有合理的开发方针。实现“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间自然秀美”的规划手段和政策体系的应用性研究,也是主体功能定位理论、方法研究的重要内容。

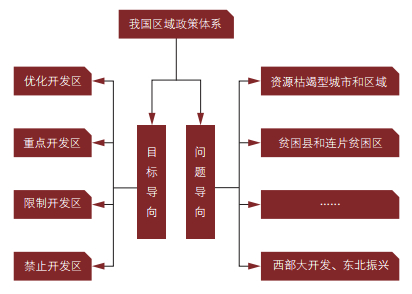

2.2 资源环境可承载主体功能定位的前提下,主要通过人口经济发展与资源环境状况的均衡程度的相关治理体系设计,进一步强化战略、规划和政策的约束性。这种均衡程度在现今面临的关键问题导引下,可以归结为资源环境是否可承载[23](图 3)。主要从 3 个层次进行管理:微观层面针对行业和产品的负面清单管理,中观层面落在空间上的耕地红线、水红线、生态红线、环境红线等红线管理,以及宏观层面的资源环境承载能力预警等[24, 25, 26]。其中,负面清单和红线管理是一种事前管理,而资源环境承载能力预警则是对区域发展状况诊断和预判基础上的事后管理。在没有从理论方法上解决资源环境承载能力可测算的问题之前,通过资源环境超载状态评价和资源环境质量的认知,将我国县级单元划分为资源环境超载、 临界超载和不超载等承载状态类型,结合资源利用效率和环境污染压力的趋势分析,再将超载类型进一步划分为表征区域发展可持续性的极严重预警、严重预警、预警、临界预警和无预警等不同的预警等级,无疑是发挥资源环境承载能力宏观约束作用的有效途径。通过这些科学的工作,进一步从自然禀赋条件、经济社会发展和资源环境管理 3 个维度,解析相应区县资源环境超载的原因。从资源环境整治、功能区建设和预警类型区发展等,通过支持引导性政策、约束管制性政策、应急处理性政策等不同导向,开展财政政策、投融资政策、产业政策、土地政策、人口政策、环境政策等限制性政策和措施,就能够在“十三五”规划时期,实现约束性政策的新突破。只有当有朝一日我国资源环境承载能力预警评价不再出现一个超载县区的时候,我国就全面步入了可持续发展的轨道[27, 28]。

|

| 图 3 资源环境可承载的约束性管制框架 |

我国在空间管制和区域治理方面最突出的问题,除了战略性缺失之外,就是忽视区域的差异性,“一刀切”问题极其突出,从而导致同样的政策在全国整体看是合理的,但在具体区域看就可能存在着不适应的问题;一些地方较好的规划,在另一些地方偏差却很大等等[29]。我国 960 万平方公里的陆域,自然地理环境差异性显著,区位条件和历史沿革过程大不相同,经济社会发展的基础和未来在全球化过程中的定位也都不一样,在全国发展战略,特别是重大的规划和政策制定中,应充分研究不同区域的发展模式、路径和措施。缺乏差别化的制度设计必然导致规划和政策针对性差,而针对性差无法保障规划和政策的可操作性,或者说是规划和政策失效的主要原因。

3.1 不同空间层级的精准扶贫扶贫脱贫是“十三五”规划被党中央高度关注的命题。从我国扶贫脱贫的发展阶段和实际效果分析,目前我国已进入了扶贫攻坚和贫困地区区域发展的阶段,精准扶贫既要向基层,到农户、扶到人,更重要的是要着眼于我国贫困地区发展条件的差异性,按照不同层级进行分类、确定不同类型区域的扶贫目标和战略重点、选择合适的扶贫政策和措施、制定差异化的扶贫考核与监督指标,实现不同空间尺度的区域精准扶贫 [30]。为此,选择发展条件为导向的指标体系,对我国贫困地区进行初步分析。大致可分为 4 类区域:第一类是具有资源优势和市场潜力但投资环境欠佳特别是区域性基础设施条件不具备的贫困地区,主要分布在我国西南等水热条件比较好的区域。这类区域往往生态优良、生物资源特别是土特农副产品资源丰富、旅游景观和文化特色价值突出、山地丘陵开发程度很低,由于位置偏僻和交通不畅,规模生产和商品经济水平不高。通过重点改善投资环境和区域基础设施条件,贫困状态通常很快就有很大程度的改变,特别是随着企业的跟进和规模化经营,区域性整体脱贫和发展效果显著。第二类贫困区资源优势突出,能源矿产资源、旅游资源等往往具有区际乃至全国的价值;由于资源开发投资规模大而往往采取外来资本开发为主的模式。随着资源开发规模增大和企业效益不断提升,当地贫困状态却少有实质性改善或工农之间、城乡之间的生活水平差距还在继续拉大。其问题的本质是资源优势未能转换为当地贫困人口脱贫致富的经济优势,资源开发的收益分配存在严重问题。为此,探讨将优势资源按一定比例分给当地人口作为脱贫资产,把资产作为入股资源开发企业的资本,通过每年企业收益分红的方式获得稳定收入,实现脱贫和奔小康的目标。第三类贫困区具有良好的生态优势,而传统理念和工业文明认知并不将这种优势定义为可交易的产品,因此从生态保护和建设中无法获取经济收益。事实上,随着洁净的空气和水的日益短缺、随着森林和草场碳汇功能增强对产业发展碳排放空间的释放,以及生态建设对全国可持续发展能力的增强和环境对投资效益的正外部性的强化,生态保护和建设的直接与间接经济效益在生态文明的发展阶段将不断提升,因此,采取(国家)政府购买、企业购买、区域之间交易、生态补偿等多种与市场机制手段相融合的手段,也为贫困但生态良好的区域创造了增值、致富的新途径。因此,制定市场交易规则并进行监督管理就成为政府政策的创新要点,也成为贫困的生态地区建立发展的长效机制的重要方向。第四类为无资源优势的区域,政府在确保基本公共服务均等化的同时,加强人力资源的就业能力培训,引导人口外迁。

3.2 差异化的城镇化模式新型城镇化是现阶段我国实现现代化的重要抓手。 然而,过于强调以城市群为主体形态而淡化了在城镇化水平超过 50% 之后的分类空间指引,有可能成为我国不健康城镇化的又一隐患[31, 32, 33]。为此,应探讨和构建各具特色的区域城镇化模式,优化我国城镇化空间布局基本形态。初步分析认为,我国“十三五”时期差异化的城镇化模式至少应当包括以下 6 类:(1)培育东部大都市连绵区(带)。率先实现科技创新驱动发展的转型,加快大都市连绵区产业升级和功能提升。调整空间结构,促进城镇化水平和城市建设品质的同步提升。转变大都市连绵区内部居民点散布地区的城镇化路径,构成全域城镇化的发展格局,增强都市连绵区的辐射带动作用。(2)打造海岸新城镇带。搞好“港口-园区-城镇”一体化规划和发展,搞好海岸生态环境保护及海陆统筹,搞好海岸带不同利用功能的协调,搞好海岸带开发与腹地建设的协同发展。(3)壮大内陆城镇群。打造中西部地区经济发展核心区,统筹城乡发展,选择合理的城镇群组织方式和发展路径,避免城镇群范围过大而失去应有的功能和价值。(4)稳步推进传统农区城镇化。继续坚持严格的土地管理,调整建设用地供给,保障县城和中心镇发展的建设用地需要。做大做强集中农业主产区环绕的中心城市,以大中规模城市为主体形态打造县城,促进工业化和城镇化逐渐步入协同发展、 良性互动的轨道。(5)探索山地丘陵城镇化新模式。 认真分析山地丘陵城镇化的资源环境承载能力,规避推进城镇化的自然灾害风险。发挥中心城市的辐射带动作用,改善贫困区域的投资环境。以小城镇为主体形态,推进山地丘陵城镇化进程。加大生态补偿机制和资源税改革力度,切实解决严重制约城镇化进程的关键问题。 (6)加快沿边地区城市建设步伐。以支持边疆地区城镇化发展为宗旨,结合跨境商贸物流业和进出口加工基地的建设,加快边境后方基地城市和边境前沿窗口城市的建设,共同构筑沿边地区城镇带。以沿边发达城市彰显国门新面貌,以优越的生活水平和稳定的就业环境稳定边境安全。

4 系统性——健全区域治理体系、推进治理能力现代化在国土空间开发保护格局的优化配置领域,我国区域治理能力和方式落后、区域治理体系不健全,突出表现为:(1)发展战略多变,缺乏长远谋划、 目标引领;(2)空间规划体系不健全,缺乏系统整合、分工协调;(3)区域政策碎片化,缺乏顶层设计、统筹使用。在“十三五”规划努力提升治理能力现代化水平和健全区域治理体系的过程中,系统性设计就成为保障规划和决策科学性的关键。在党中央关于“十三五”规划建议提出的若干要求中选择 3 个明确的要点进行初步分析,可以看出,缺乏系统性谋划就难以全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享” 5 个新的发展理念。

4.1 “二孩政策”的区域响应“二孩政策”是中共中央十八届五中全会公报和 “十三五”规划建议引起社会最关注的要点 [34]。但从区域发展和国土空间配置角度看,“二孩政策”若缺乏系统性的统筹,很可能会导致两个突出的问题。我国各省份人口自然出生率差异较大,往往经济发展水平越落后的省份人口出生率反而越高。以 2000 年以来省际人口出生率为参照,人均 GDP 排序倒数前五的省份人口出生率是全国平均水平的 1.5 倍。由于人口总规模超出全国平均水平的增长,这些欠发达地区实现人均收入翻番目标的难度可能更大。与此同时,这些欠发达地区往往又是资源环境承载力脆弱的区域,人口的增加可能加剧人口和用地之间的矛盾,有可能使越穷的地区资源环境超载越严重,超载加剧就意味着有可能使更多人的生活会受到灾害威胁,或者生存的基本资源供给难以保障。

4.2 欠发达地区创新驱动的短板效应“十三五”时期是我国实现创新驱动的一个重要的转型阶段。如果说此前到改革开放之初,我国经济发展和小康社会建设是在以资源环境为代价,而同时又是在改革开放的强大动力推动下发展的,其中改革启动了市场机制、开放则融入了全球经济体系,那么从今而后的经济发展和现代化进程则更多地取决于创新驱动的效果。在过去 30 多年的国力整体迅猛提升的同时,区域发展差距明显扩大,这成为影响我国健康可持续协调发展的主要问题之一 [35]。“十三五” 规划建议提出的协调发展、共享发展等都融入了缩小差距、共享繁荣的理念。但通过初步分析可以看出 (表 2),我国东中西三大地带之间的科技创新水平的差距要大于现状经济发展水平差距。其中,R&D 人员密度、国内专利申请受理量等重要的标识科技创新能力的指标,东部地区的率先程度要远远高于经济水平和人均收入水平的领先程度。可见,未来欠发达地区在新时期实现现代化的最大短板是创新能力不足和严重滞后,如何改变欠发达地区在实施创新驱动转型中从新起跑线上就开始落伍的状况,成为摆在中央和地方政府需要系统谋划、整体协调的难点问题。否则,按照现有的创新能力差距的驱动,必然东中西部的发展水平差距将继续扩大。

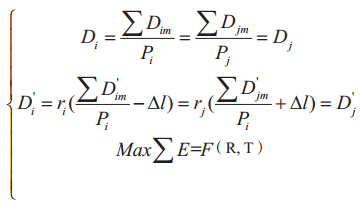

我国已经步入了推进城乡发展一体化、区域发展一体化和功能分区格局下协调发展的阶段,城乡之间、不同功能区之间,以及沿海和内陆地区之间能够差异化和特色化的分工合作发展,其前提条件之一是,不同区域的人民生活质量和生活福祉在区域之间是均衡的。然而由于产业链条上附加值不同,承担不同功能的经济收益存在巨大差别,如果民生质量完全依靠现行收入和分配体制下地域分工收益的话,就会出现从事基础产业比重越高的区域越穷、从事公益性事业事务越多的区域越穷的情形,区域格局进入非均衡状态,区域发展将极其不稳定,功能分工和特色分异的发展方式将会被打破。由于基础产业(如粮食)和生态产品(如水资源)短缺将对经济社会体系造成极大影响甚至是灾难性的破坏,因此,规避风险、维持其稳定就成为社会的守夜人——政府必须应对的现实。探讨通过分配环节和转移、补偿等支付方式实现城乡之间、不同功能区之间发展利益均衡和人民生活质量均衡的基本原理,特别将配套政策聚焦在实现缩小民生质量的差距方面,是保障区域均衡的前提。其中,基本公共服务均等化是“底线”;更复杂的命题是,如何通过社会效益和生态效益得到经济化的合理体现,用以弥补经济差距,实现综合效益的均衡。结合这样的思想,笔者对 8 年前建构的支撑主体功能区实现的区域均衡模型进行了补充,增加了民生质量变量,提出民生质量水平相等既可作为目标函数也可作为约束条件函数。

式中: Di 、 Dj 分别表示区域 i 和 j 综合发展状态的人均水平值; Pi和 Pj分别为当地人口总量; m=1,2,3; Di1 、 Dj1 是经济发展效益; Di2 、 Dj2 是社会发展效益; Di3、 Dj3 是生态环境效益; D’ i 、 D’ j 分别表示区域 i 和 j 民生质量的人均水平值; Di1’、 Dj1’是经济发展效益; Δl 二次分配,ri和 rj为物价指数; R 为区域 i 和 j 的并集。 在追求区域发展空间均衡的过程中,应当实现综合受益( ∑ E ) 的最大化,这不仅同区域 R 如何划分有关,而且与时间 t 取值有关

5 结论突出具有战略性的顶层统筹与针对性的治理体系架构,强调目标导向主导同问题导向相融合的规划与政策体系设计,强化约束性法规和政策工具及差异化的发展模式与考核指标的运用,注重自上而下的功能定位要求及不同功能区之间收益的均衡配套,运用政府工具手段和市场机制相结合的实施途径,将成为我国从 “十三五”规划开始,创新国土空间开发保护格局优化配置理论,并不断转换为决策应用的主要方向。

“十三五”规划涉及国土空间和区域发展的相关应对策略,应突出国土空间开发保护战略格局的进一步完善,适应双向开放和第二个大局的战略要求,并从战略格局中结合经济社会与资源环境的相关内容,凝练提升我国国土空间开发保护的长远战略表达;应突出主体功能区定位和资源环境承载能力约束,逐步将主体功能区规划图推进成为习近平总书记提出按照一张图干到底的规划蓝图,并配套完善以不同功能区百姓利益均衡为导向的政策体系,以及以人与自然相和谐的美丽家园建设的政绩观;应突出不同空间层级的城镇化和扶贫脱贫的精准策略,重点是发展的模式、路径以及考核标准等应适应当地特点和总体要求。

从国土空间开发保护的战略制定上,应依托“主体功能区”一张图,构建区域发展总体战略。将新型城镇化、新农村建设等作为近期建设方针,而把西部开发、 东北振兴、京津冀协同发展、长江带建设等作为重点任务,共同构成“十三五”规划的区域治理体系。

| [1] | 全国人大财政经济委员会办公室,国家发展和改革委员会发展规划司编.中国建国以来国民经济和社会发展五年计划重要文件汇编.北京:中国民主法制出版社, 2008. |

| Cited By in Cnki | |

| [2] | 马凯.大力推进生态文明建设.国家行政学院学报, 2013, (2) :4-10. |

| Cited By in Cnki | |

| [3] | 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告.江淮, 2012, (12) : 22-34. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [4] | 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议.北京:人民出版社, 2015. |

| Cited By in Cnki | |

| [5] | 杨伟民.规划体制改革的理论探索.北京:中国物价出版社,2003. |

| Cited By in Cnki | |

| [6] | 樊杰.主体功能区战略与优化国土空间开发格局.中国科学院院刊, 2012, (2) : 54-67. |

| Cited By in Cnki | |

| [7] | 徐冠华,葛全胜,宫鹏,等.全球变化和人类可持续发展:挑战与对策.科学通报, 2013, (21) : 2100-2106. |

| Cited By in Cnki | |

| [8] | 陆大道,樊杰,刘卫东,等.中国地域空间、功能及其发展.北京:中国大地出版社, 2011. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 樊杰,王亚飞,陈东,等.长江经济带国土空间开发结构解析.地理科学进展, 2015, (11) : 1-9. |

| Cited By in Cnki | |

| [10] | 陆大道.我国区域发展总体战略与西部开发.经济地理, 2000, (3): 1-4. |

| Cited By in Cnki (42) | |

| [11] | 邓小平文选(第三卷).北京:人民出版社, 1993. |

| Cited By in Cnki | |

| [12] | 樊杰.人地系统可持续过程、格局的前沿探索.地理学报,2014, (8) : 1060-1068. |

| Cited By in Cnki (12) | |

| [13] | 金凤君,王成金,李秀伟.中国区域交通优势的甄别方法及应用分析.地理学报, 2008, (8) : 787-798. |

| Cited By in Cnki (111) | |

| [14] | 樊杰,郭锐.面向“十三五”创新区域治理体系的若干重点问题.经济地理, 2015, (1) : 1-6. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [15] | 魏后凯,邬晓霞.我国区域政策的科学基础与基本导向.经济学动态, 2010, (2) : 57-61. |

| Cited By in Cnki (16) | |

| [16] | 樊杰,王亚飞,汤青,等.全国资源环境承载能力监测预警 (2014版)学术思路与总体技术流程.地理科学, 2015, (1) :1-10. |

| Cited By in Cnki | |

| [17] | 傅伯杰.地理学综合研究的途径与方法:格局与过程耦合.地理学报, 2014, (8) : 1052-1059. |

| Cited By in Cnki (10) | |

| [18] | 樊杰.中国主体功能区划方案.地理学报, 2015, (2) :186- 201. |

| Cited By in Cnki | |

| [19] | 樊杰.我国主体功能区划的科学基础.地理学报, 2007, (4) :339-350. |

| Cited By in Cnki (528) | |

| [20] | Fan J, Sun W, Yang Z S, et al. Focusing on the major functionoriented zone: A new spatial planning approach and practice in China and its 12th Five-Year Plan. Asia Pacific Viewpoint, 2012, (1) : 85-95. |

| Cited By in Cnki | |

| [21] | 马凯.深刻认识建设主体功能区的重大意义.人民日报, 2011-09-09 (008). |

| Cited By in Cnki | |

| [22] | 徐勇,汤青,樊杰,等.主体功能区划可利用土地资源指标项及其算法.地理研究, 2010, (7): 1223-1232. |

| Cited By in Cnki (27) | |

| [23] | 吴传钧.人地关系与经济布局.北京:学苑出版社, 1998. |

| Cited By in Cnki | |

| [24] | 戴尔阜,蔡运龙,傅泽强.土地可持续利用的系统特征与评价.北京大学学报:自然科学版, 2002, (2): 231-238. |

| Cited By in Cnki (138) | |

| [25] | 李九一,李丽娟.中国水资源对区域社会经济发展的支撑能力.地理学报, 2012, (3) : 410-419. |

| Cited By in Cnki (22) | |

| [26] | 徐勇,樊杰.区域发展差距测度指标体系探讨.地理科学进展,2014, (9) : 1159-1166. |

| Cited By in Cnki | |

| [27] | 陆大道,樊杰.区域可持续发展研究的兴起与作用.中国科学院院刊, 2012, (3) : 290-300. |

| Cited By in Cnki | |

| [28] | Lu D D, Fan J. 2050: The regional development of china. Beijing: Science Press, 2009. |

| [29] | 郑度,欧阳,周成虎.对自然地理区划方法的认识与思考.地理学报, 2008, (6) :563-573. |

| Cited By in Cnki (71) | |

| [30] | 蒋子龙,樊杰,陈东. 2001—2010年中国人口与经济的空间集聚与均衡特征分析.经济地理, 2014, (5) : 9-13. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [31] | 樊杰,刘毅,陈田,等.优化我国城镇化空间布局的战略重点与创新思路,中国科学院院刊, 2013, 28 (1) : 20-27. |

| Cited By in Cnki | |

| [32] | 马凯.转变城镇化发展方式提高城镇化发展质量走出一条中国特色城镇化道路.国家行政学院学报, 2012, (5) : 4-12. |

| Cited By in Cnki (121) | |

| [33] | 杨伟民.促进城镇化的绿色化.望, 2015, (15) : 10-11. |

| Cited By in Cnki | |

| [34] | 杨伟民.关于 “十三五”规划要研究的十个重大问题.新重庆, 2015, (6): 23-24. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [35] | 陆大道.地理学关于城镇化领域的研究内容框架.地理科学,2013, (8) : 897-901. |

| Cited By in Cnki (36) |