2 中国科学院大学 北京 100049;

3 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085

2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3 Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

改革开放以来,我国在取得经济高速增长和大规模工业化、城市化辉煌成就的同时,也付出了沉重的资源环境代价[1, 2, 3]。突出表现是国土开发和建设布局存在无序和混乱现象,单位经济产出的资源消耗量过大,经济社会发展与资源、环境、生态之间的矛盾日益严重[4, 5]。早在 2004 年 7 月,孙鸿烈、郑度、陆大道和樊杰等学者向中央提交了关于“全国功能区域的划分及其发展的支撑条件”的咨询报告[6, 7],得到了中央的高度重视,并将其纳入了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 [8]。 国家“十二五”规划纲要进一步提出,对人口密集、开发强度偏高、资源环境负荷过重的部分城市化地区要优化开发,对资源环境承载能力较强、集聚人口和经济条件较好的城市化地区要重点开发等具体要求[9]。 2012年 11月胡锦涛总书记在党的“十八大”报告中针对我国资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,提出 “要按照人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一的原则,控制开发强度,调整空间结构,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,给自然留下更多修复空间,给农业留下更多良田,给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园”的精辟论述[10]。 2013年 11月 12日,党的十八届三中全会更是将“建立资源环境承载能力监测预警机制,对水土资源、环境容量和海洋资源超载区域实行限制性措施” [11]作为新时期中央深化改革的重要任务之一列入了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。基于国家对资源环境承载力评价工作之重视、需求之迫切的形势,本文试针对水、土、 环境和生态等资源环境关键要素,选取核心指标和建立相应的评价方法,按县级行政区评价分析我国资源环境承载约束的区域差异和类型特征,藉此,希望能为国家推进资源环境承载力评价、建立资源环境承载能力监测预警机制以及国土开发保护政策制定和空间管控制度完善提供一些参考依据。

1 方法与数据从能查阅到的文献看,资源环境和承载对象是构成综合视角的资源环境承载力概念的两类核心要素。资源环境要素可以认为是自然地理乃至地学所涉及的所有要素,目前重点关注的主要包括土地、水、环境和生态等;承载对象要素是指人类生产生活所涉及的所有经济社会要素,主要包括人口、适宜产业及发展规模等。本研究选择可利用土地资源潜力、可利用水资源潜力、环境胁迫度、生态制约度 4 个核心指标,分别用以表征土地、水、环境和生态等资源环境要素对我国未来经济社会发展约束的地域差异状况。

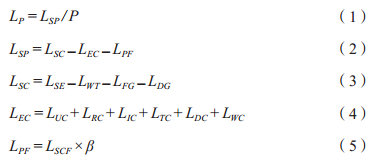

1.1 指标及算法 1.1.1 可利用土地资源潜力采用可利用土地资源潜力指标评价一个地区的土地资源对未来人口集聚、工业化和城镇化发展的承载能力。可利用土地资源潜力由后备适宜建设用地的数量、 质量、集中规模 3 个要素构成,具体通过人均可利用土地资源潜力或可利用土地资源潜力来反映。可利用土地资源潜力指标采用如下的分步式算法[12]:

上述公式中: LP——人均可利用土地资源潜力; LSP——可利用土地资源潜力; P——常住人口; LSC—— 适宜建设用地面积; LEC——已有建设用地面积; LPF—— 基本农田面积; LSE——[地形坡度]∩[海拔高度],指规定坡度和高程交集的面积; LWT——[地形坡度]∩[海拔高度]所含河湖库等水域面积; LFG——[地形坡度]∩[海拔高度]所含林草地面积; LDG——[地形坡度]∩[海拔高度]所含沙漠戈壁面积; LUC——城镇用地面积; LRC——农村居民点用地面积; LIC——独立工矿用地面积; LTC——交通用地面积; LDC——特殊用地面积; LWC——水利设施建设用地面积; LSCF——[适宜建设用地面积]内的耕地面积; β 的取值范围为[0.8,1]。

1.1.2 可利用水资源潜力采用可利用水资源潜力指标评价一个地区水资源对未来社会经济发展的支撑能力。可利用水资源潜力由水资源丰度、可利用数量及利用潜力 3 个要素构成,具体通过人均可利用水资源潜力数量来反映。可利用水资源潜力采用如下的分步式算法:

述公式中: W P——人均可利用水资源潜力; W SP——可利用水资源潜力; WLD——本地可开发利用水资源量; WHD——已开发利用水资源量; WOD——可开发利用入境水资源量; WSD——地表水可利用量; WUD—— 地下水可利用量; W MY ——多年平均地表水资源量; W RE——河道生态需水量; WUF——不可控制的洪水量; W US——与地表水不重复的地下水资源量; W UE——地下水系统生态需水量; W UU——无法利用的地下水量; W AU——农业用水量; WIU——工业用水量; WLU——生活用水量; WEU——生态用水量; WOP——现状入境水资源量; γ分流域片取值范围为0—5%。

1.1.3 环境胁迫度采用环境胁迫度指标评估一个地区的环境受污染程度。由大气环境胁迫度、水环境胁迫度和综合环境胁迫度构成,具体通过典型污染物(二氧化硫、化学需氧量)对大气和水环境的污染程度来反映。环境胁迫度采用如下的分步式和集成式算法:

上述公式中: E S——环境胁迫度; E AS(SO 2)—— 大气环境胁迫度 ( SO 2); EWS ( COD )——水环境胁迫度 (化学需氧量); E APD(SO 2)——大气污染物排放量(SO 2); E APC(SO 2)——大气污染物环境容量(SO 2); E WPD ( COD ) —— 水污染物排放量 ( 化学需氧量 ) ; E WPC(COD)——水污染物环境容量(化学需氧量); A—— 地理区域总量控制系数; Cki——国家或地方关于大气环境质量标准中所规定的和第i功能区类别一致的相应的年日平均浓度; C0——背景浓度,在有清洁监测点的区域,以该点的监测数据为污染物的背景浓度C0,在无条件的区域,背景浓度 C0可以假设为 0; Si——第 i 功能区面积; S——总量控制总面积,本研究总量控制总面积为评价单元的建成区面积; Ci——第 i 功能区的目标浓度,在重要的水源涵养区,采用地表水一级标准,为15 mg/L,在一般地区采用地表水三级标准,为20 mg/L; Ci0——第 i 种污染物的本底浓度。无监测条件的区域,该参数可以假设为 0; Qi——第 i 功能区的可利用地表水资源量; k—— 为污染物综合降解系数,根据一般河道水质降解系数参考值,选定 COD 的综合降解系数为 0.20 (1/d)。

1.1.4 生态制约度生态制约度是一个表征我国区域尺度生态系统脆弱性或结构功能重要性程度的综合指标。生态系统脆弱性由沙漠化、土壤侵蚀、石漠化 3个要素构成,具体通过沙漠化脆弱性、土壤侵蚀脆弱性、石漠化脆弱性等级指标来反映;生态重要性由水源涵养重要性、土壤保持重要性、防风固沙重要性、生物多样性维护重要性、特殊生态系统重要性 5 个要素构成,具体通过这 5 个要素重要程度指标来反映。生态制约度采用如下的集成式算法:

上述公式中: ECOC——生态制约度; ECOV——生态系统脆弱性; ECOI——生态重要性; DV——沙漠化脆弱性; SV——土壤侵蚀脆弱性; RV——石漠化脆弱性; SSV——土壤盐渍化脆弱性; WCI——水源涵养重要性; SCI——土壤保持重要性; WBI——防风固沙重要性; BMI——生物多样性维护重要性。

1.2 数据处理可利用土地资源潜力测算涉及的图件包括数字地形图 (来源于国家基础地理信息中心,1 000 m×1 000 m)、土地利用现状图(2000年,中科院地理科学与资源所)、县级行政区划图(2004年,国家基础地理信息中心);统计数据包括分县土地利用台账数据(2000年和2008年,国土资源部)、人口数据(2008年,国家统计局)。数据处理包括图件制备、图形匹配与叠加、数据提取与空间分析等步骤: (1) 以数字地形图为底图,按 >3 000 m、 3 000—2 000 m、 2 000—1 000 m、 1 000—500 m、 <500 m 提取生成全国地形高程分级图,按<3 °、 3 °—8°、 8 °—15°、 15 °—25°、 >25°生成提取全国地形坡度分级图。(2) 先以数字地形图或土地利用图为基准图,将其他图进行投影转换,再对每幅图进行修边,最后将所有已匹配、修边的图叠加在一起,生成一幅复合图,供数据提取和空间分析之用。(3) 以叠加复合图为基础,按指标测算方法的要求和所需参量进行分县数据的提取和计算。(4)按指标测算方法计算可利用土地资源潜力,并对土地资源进行承载约束程度分级。

可利用水资源潜力测算的数据处理包括 4 个步骤: (1)采集各县级行政单元 1956—2000年多年平均水资源量;根据各河流水文和生态特征,按照水资源评价技术大纲,计算河道生态需水和不可控制洪水量,最后得出地表水可利用量;采集各县级行政单元 1956— 2000年多年平均地下水资源量;根据各水文地质单元的水文特征,计算地下水系统生态需水量和无法利用的地下水量,最后得出地下水可利用量;将地表水可利用量和地下水可利用量相加得到本地可开发利用水资源量。 (2) 采集各县级行政单元 2005年农业、工业、居民生活、城镇公共的实际用水量和生态用水量,计算已开发利用水资源量。(3)采集计算区域河流上游临近水文站近 10年实测的平均年流量数据作为多年平均入境水资源量(在不具备相应数据条件的地区,可用 2005年实测数据代替)。并根据γ值计算入境可开发利用水资源潜力。(4) 根据公式计算可利用水资源潜力和人均可利用水资源潜力,并对水资源进行承载约束程度分级。

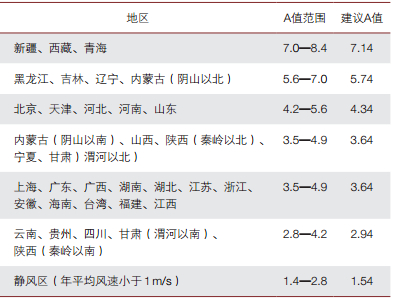

环境胁迫度测算涉及的化学需氧量排放量和 SO 2排放量数据来源于中国环境统计年报(2005—2008年,中国环境监测总站)。地理区域总量控制系数 A值的选择根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/ T13201-91)确定;对于区域总量控制系数A的具体数值,按照公式A=Amin+0.1×(Amax-Amin)确定。参见表 1。数据处理首先按照数值的自然分布规律,对大气环境胁迫度 (SO 2)、水环境胁迫度(化学需氧量)进行等级划分; 之后将大气环境胁迫度(SO 2)、水环境胁迫度(化学需氧量)等级分布图进行空间叠加,取二者中最高的等级为环境胁迫度的等级,并进行综合等级划分(表 1)。

生态约束度测算涉及的图件除了可利用土地资源潜力部分已介绍的外,还包括来源于中科院地理科学与资源所的中国植被类型分布图(1∶400万)、中国地貌类型分布图(1∶100万)以及全国第二次土壤侵蚀遥感调查成果图等;涉及的数据主要为沙漠化、土壤侵蚀、 石漠化、水源涵养、防风固沙、生物多样性维护等分级标准,分级阈值参见《省级主体功能区域划分技术规程》。数据处理包括 4 个步骤:(1) 采用公里网格数据,根据沙漠化、土壤侵蚀、石漠化脆弱性分级标准,进行生态脆弱性单因子分级;根据水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性维护重要性分级数据,进行生态重要性单因子分级。(2) 对生态脆弱性、生态重要性单因子分级图分别进行复合,判断脆弱生态系统出现的公里网格生态系统脆弱类型是单一型还是复合型生态系统脆弱类型,判断重要生态系统出现的公里网格生态系统重要类型是单一型还是复合型生态系统重要类型。 (3)对单一型生态系统脆弱类型区域,根据单因子脆弱性程度确定生态系统脆弱性程度;对复合型生态系统脆弱类型,采用最大限制因素法确定影响生态系统脆弱性的主导因素,根据主导因素的单因子脆弱性程度确定生态系统脆弱性程度。生态重要性程度确定与之类似。 (4)对公里网格的生态系统脆弱性程度和重要性程度分析结果,采用区域综合方法、主导因素方法、类型归并方法等,进行生态系统脆弱性和重要性程度分级。

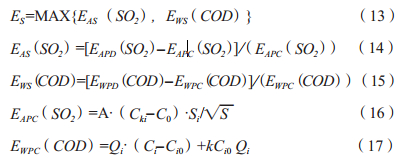

2 结果分析 2.1 单要素承载约束地域分异 2.1.1 可利用土地资源潜力以全国数字地形高程图(DEM)和 2000 年 TM 遥感影像解译土地利用图为基础,按地形高程低于 2 000 m对应坡度取值小于 15°、地形高程在 2 000—3 000 m之间对应坡度取值小于 8°、地形高程在 3 000 m以上对应坡度值小于 3°以及基本农田占所含耕地 β=0.85 的参数设定,提取计算出全国分县各土地利用类型面积;之后利用土地部门 2000 年和 2008 年土地利用变化情况对图上提取数据进行增减处理和修订,得到 2008 年全国分县后备适宜建设用地面积和人均后备适宜建设用地面积。

2008 年我国可用于建设用地的后备适宜建设用地面积合计为 28.34×104 km2,约占全国陆地国土总面积的 2.99 %[13]。全国人均后备适宜建设用地面积的平均值为 0.32 亩/人,各县级区间差异悬殊,最高人均值近 39 亩 /人,最低者为零。根据人均后备适宜建设用地分县数据平均值及由小到大变化的趋势特征,将全国按小于 0.3亩/ 人、 0.3—0.8亩/人、大于0.8亩/人划分为缺乏、中等和较丰富三个类型(图 1)。总体上看,我国人均后备适宜建设用地在空间分布上的基本特征是北丰富、南缺乏。缺乏类含1 307个县级单元,主要分布于青藏高原、东部沿海及豫皖鄂湘赣等省市区,在云贵高原、四川盆地以及广西、陕西、内蒙、新疆等省区有零星片状分布;中等类含813个县级单元,空间分布较为广泛,各省市区都有分布,相对集中于我国地形二级阶梯上;较丰富类包括255个县级单元,主要分布在东北、华北北部、陕甘宁地区、新疆及藏东南等地,此外在青海、山东、江西、云南等地有零星分布。

|

| 图 1 中国人均可利用土地资源潜力空间分布 |

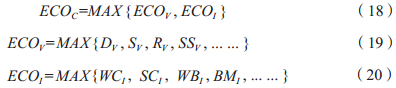

以全国三级流域1956—2000年期间的多年平均地表水和地下水资源量为基础,按照可利用水资源潜力分步式测算方法及技术流程,计算得到 2005年全国分县可利用水资源潜力和人均可利用水资源潜力。根据人均可利用水资源潜力分县数据由小到大变化的特点,将全国按小于 500 m3/ 人、 500—3 000 m3/人和大于 3 000 m3/人划分为缺乏、中等和较丰富三个类型(图 2)。我国人均可利用水资源潜力空间分布极不平衡,总体特点是南方多北方少,山区多平原少。南方地区人均可利用水资源潜力较大,大部分地区在500 m3以上;北方除东北部分地区有一定潜力外,缺水问题都较为突出,甚至存在大范围的过度开发地区。

|

| 图 2 中国人均可利用水资源潜力空间分布示意图 |

缺乏类区包括 1 087 个县级单元,集中成片分布于黄淮海平原、黄土高原、东北平原、河西走廊、四川盆地等地区,零散成片分布在新疆的天山南北坡及喀什周边、滇中地区、东南沿海及珠三角等地。中等类区包括1 016 个县级单元,空间分布呈现为南、北两片,南方片区主要分布在闽、浙、赣、粤、湘、黔、桂、滇和海南等省区以及秦巴山地、川东鄂西丘陵山地等地区;北方片区由东向西主要分布在东北平原及周边、内蒙古、新疆中部及西南部等地。较丰富类区含 273个县级单元,主要分布在青藏高原及周边、新疆沿边、东北沿边等地区,零散分布在南方诸省及海南等省区。造成上述现象的主要原因是我国降水分布存在明显的东南多、西北少的特点,从东南沿海的大于 2 000 mm,逐渐递减到西北内陆的小于 50 mm。水资源的这种分布格局致使北方水资源供需矛盾更为突出。从流域分区看,北方 6大流域片(松花江流域、辽河流域、黄河流域、淮河流域、海河流域与内陆诸河流域)土地面积占全国的 63.6%,人口占全国的 45.3%,但水资源量仅占全国总量的 19.0%,水资源短缺问题尤为突出。

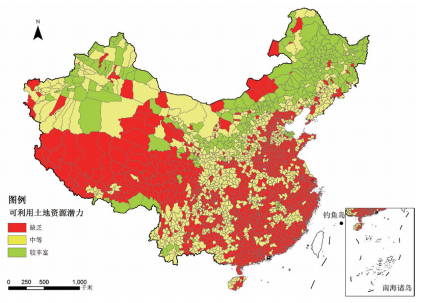

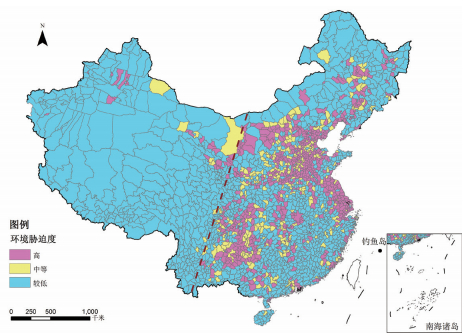

2.1.3 环境胁迫度根据环境胁迫度测算结果以及分县数据由小到大的变化特点,将全国各县级单元划分为胁迫度高、中等和较低三个类型(图 3)。总体看,我国环境胁迫度的空间格局大致以贺兰山—龙门山线(图 3 中的蓝色虚线)为界,高类区主要集中于线东部,西部基本为较低类区。

|

| 图 3 中国环境胁迫度空间分布示意图 |

环境胁迫度高类区包括 763个县级单元,成片分布在华北平原、长三角及苏北、川渝黔桂省区、东北平原、黄土高原地区北部等地,零散分布于京广线郑州以南沿线地区、汾渭谷地、东南沿海、河西走廊及天山南北坡等地。 环境胁迫度中等类型区含 303个县级单元,空间分布上与高类区基本一致,多分布在高类区周边。环境胁迫度较低类型区含 1 310 个县级单元,空间分布极为广泛,主要分布在贺兰山—龙门山线以西地区;东部地区的分布格局与地形密切相关,主要分布在内蒙古东部、东北大小兴安岭及长白山、黄土丘陵区、秦巴山地、胶东半岛和南方山地丘陵地区等地。从大气和水环境胁迫度看,京津冀、长三角、珠三角以及其他特大城市周边地区均属于双高类区,这与人口和工业高度集聚密切相关;西南地区的贵州、重庆和四川属于大气环境胁迫度高类区,主要原因在于使用高硫煤,加之地形条件不利于大气污染物扩散所致;水环境胁迫度高类区主要出现在辽河、海河、淮河、松花江、 长江和黄河中下游等流域地区。

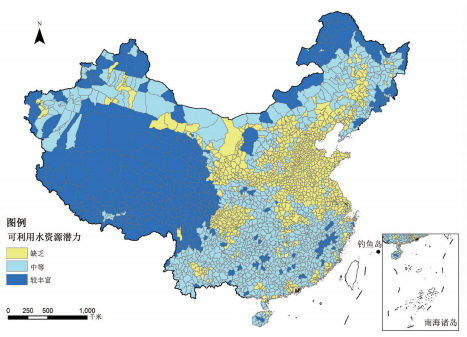

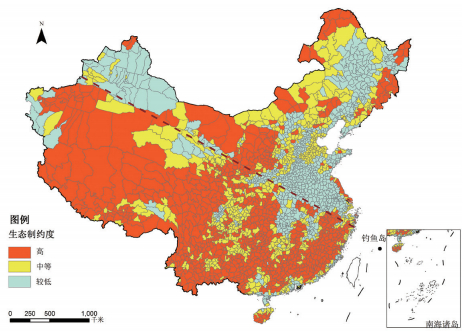

2.1.4 生态制约度根据生态约束度测算结果以及分县数据的差异特点,将全国各县级单元划分为约束度高、中等和较低 3 个类型(图 4)。总体看,我国生态约束度的空间格局大致以天山—大别山线(图 4 中的蓝色虚线)为界,线西南以高类区为主体,东北主要为较低类区。

|

| 图 4 中国生态制约度空间分布示意图 |

生态制约度高类型区包括 902 个县级单元,集中成片分布在新疆南疆、青藏高原、黄土高原地区及阿拉善盟、云贵高原、秦巴—武陵山区、华南山地丘陵等地区,零散成片分布于内蒙古东部、苏北沿海地区以及长白山、大别山、五指山等山地。中等类型区包括 642 个县级单元,空间分布相对集中于内蒙古中东部、燕山— 太行山区、河北黑龙港地区、青海柴达木盆地周边地区等地,零散分布于川东、黔中、湘南、桂中、东南沿海、西藏“一江两河”流域以及天山、长白山、小兴安岭等地。较低类型区包括 832 个县级单元,集中成片分布在华北平原、东北平原、长江中下游平原以及新疆北疆地区,零散成片分布于汾渭谷地、青海东部、新疆西部、四川盆地和东南沿海等地。

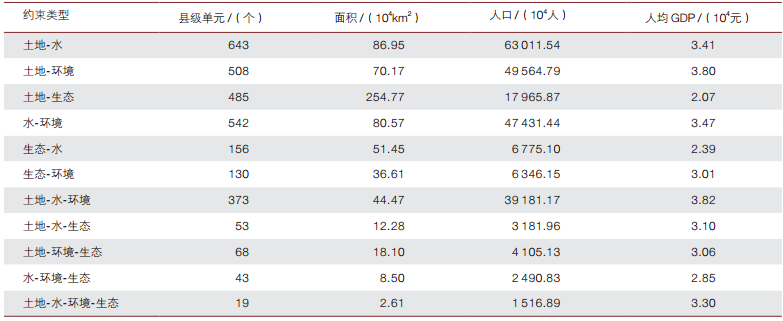

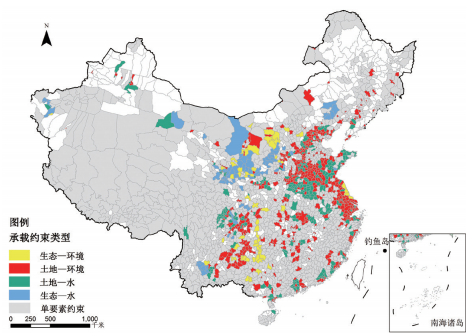

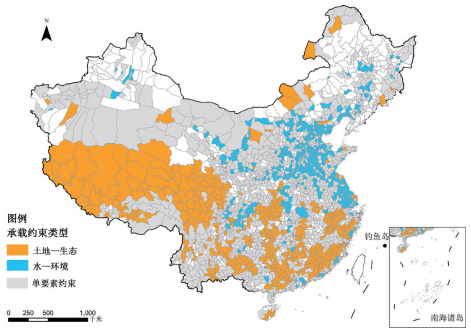

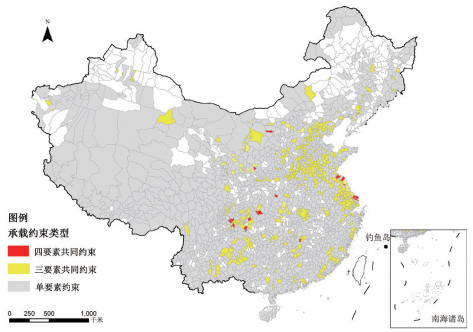

2.2 资源环境承载约束地域类型从 4 个单要素承载约束分级类型可以看出,水、土资源潜力缺乏类区和环境胁迫度、生态制约度高类区是我国受资源环境强约束的区域,合计面积占国土总面积的比重高达 90%。通过对 4 个单项要素中的缺乏类和高类按县级单元进行组合分析,发现我国资源环境承载约束不仅存在双要素约束类型,还存在三要素乃至四要素复合约束类型。双要素约束包括土地-水、土地-环境、土地-生态、水-环境、生态-水和生态-环境 6 个类型,三要素约束包括土地-水-环境、土地-水-生态、土地-环境-生态和水-环境-生态 4 个类型,四要素约束即为土地-水-环境-生态 1 个类型。 11 个地域类型情况如表 2,空间分布见图 5—7。

|

| 图 5 我国资源环境承载约束地域类型分布( 双要素) 示意图 |

|

| 图 6 我国资源环境承载约束地域类型分布( 双要素) 示意图 |

|

| 图 7 我国资源环境承载约束地域类型分布( 多要素) 示意图 |

土地-水约束类型包括 643个县级单元,土地面积 86.95×104 km2,涉及人口 6.3 亿人;主要分布在黄淮海平原、四川盆地、汾渭谷地、天山北坡、东南沿海等地区,其他地区大城市呈零星分布。土地-环境约束类型包括 508 个县级单元,土地面积 70.17×104 km2,人口 4.96 亿人;主要分布在贺兰山—龙门山线以东地区,成片分布在黄淮海平原、长三角和滇黔渝接壤地区,其他省区呈零散分布。土地-生态约束类型包括 485 个县级单元,土地面积 254.77×104 km2,人口 1.7 亿人;集中分布在青藏高原、云贵高原及南方山地丘陵地区,北方内蒙古等省区有零星分布。水-环境约束类型含 542 个县级单元,土地面积 80.57×104 km2,人口 4.74 亿人; 集中分布在黄淮海平原、长三角、四川盆地、黄土高原边缘和长江中游地区,零散分布于东北平原、东南沿海及新疆等地。生态-水约束类型含 156 个县级单元,土地面积 51.45×104 km2,人口 0.68 亿人;主要分布在黄土高原地区,川东、滇中、内蒙、新疆有零星分布。生态-环境约束类型含 130 个县级单元,土地面积 36.61×104 km2,人口 0.63 亿人;主要分布在黄土高原周边、云贵高原及苏北沿海等地。三要素共同约束主要以土地-水-环境类型为主,包括 373 个县级单元,土地面积 44.47×104 km2,人口 3.92 亿人;而土地-水-生态、 土地-环境-生态和水-环境-生态三个类型所含县级单元分别为 53、 68和 43 个,土地面积依次为 12.28×104 km2、 18.1×104 km2 和 8.5×104 km2,涉及人口分别为 0.32 亿、 0.41亿和 0.25亿人;三要素约束类型主要分布在贺兰山— 龙门山以东地区,相对集中于华北平原、长三角及江苏、 云贵川接壤区等地。四要素共同约束类型有19个县级单元,分布零散,相对集中于江苏沿海和重庆市及周边。

3 结论与建议 3.1 主要结论以人均可利用土地资源潜力、人均可利用水资源潜力、环境胁迫度、生态制约度为关键指标,通过构建分步式或集成式测算方法,按县级单元分别对我国水、 土、环境和生态等资源环境要素的承载约束进行了测算、空间差异分析和地域类型划分。研究结果表明,我国有近 90% 的国土已处于资源环境的强约束状态,其中近半受到双要素的强约束,且主要分布在贺兰山—龙门山线以东的人口产业密集区。

资源环境单要素承载约束的基本特点是我国东、 中部人口密集地区以及青藏高原已处于土地资源缺乏的强约束状态;华北、西北、东北、四川盆地以及南方城市地区已处于水资源缺乏的强约束状态;华北平原、长三角及苏北、川渝黔桂省区、东北平原、黄土高原地区北部以及京广线郑州以南沿线地区、汾渭谷地、东南沿海、河西走廊、天山南北坡等地已达到环境胁迫强约束程度;生态强约束区域主要集中在天山—大别山线的西南部,该线东北部的黄土高原、阿拉善盟、东北周边及苏北沿海也有成片分布。

资源环境多要素承载约束的基本特点:一是要素交叉约束类型多样,既有双要素约束类型,也存在三要素和四要素约束类型;二是以双要素约束类型为主体,11 个约束类型中有 6 个为双要素约束,其中有 4 个类型所含县级单元在 480 个以上;三是空间分布相对集中,除青藏高原为土地—生态约束类型外,其他交叉约束类型基本都集中在贺兰山—龙门山线以东地区。

3.2 对策建议针对我国资源环境承载约束面积大、涉及地域广泛、类型复杂多样且与人口和产业密集区高度重叠等特点,未来尤其是“十三五”期间,宜重点采取以下 3 个方面的对策措施。

(1)推进地理国情要素大数据监测整合计划。 地理国情要素基础数据是准确把握国家或地区资源环境状态、经济社会发展动态和科学制定中长期发展战略的重要依据。针对目前地理国情基础数据存在的覆盖不全面、单元不匹配和历史数据散失等问题,亟需强化资源环境和经济社会地理国情要素基础数据的监测、整合和处理工作。

(2)启动资源环境承载力评价基础理论和方法研究大科学计划。 资源环境承载力是国家或地区推进国土空间开发保护管控、产业结构升级调整和实现经济社会健康发展的科学依据之一。针对资源环境承载力评价中存在的承载对象不清、理论和方法缺失以及国际上尚无经验可供借鉴的现实,建议国家及早启动资源环境承载力评价基础理论和方法研究的大科学计划。

(3)推进资源环境承载力监测预警机制体制的建立。 “建立资源环境承载能力监测预警机制,对水土资源、环境容量和海洋资源超载区域实行限制性措施” [12]是新时期中央深化改革的重要任务之一。但从过去两年的研究进程看,面临的困难远远超出政府和专家的预期,亟需从人力、财力投入和组织保障等方面加大工作力度。

| [1] | 姚士谋,陆大道,王聪,等.中国城镇化需要综合性的科学思维——探索适应中国国情的城镇化方式.地理研究, 2011, 30 (11) : 1947-1955. |

| Cited By in Cnki (94) | |

| [2] | 刘殿生.资源与环境综合承载潜力分析.环境科学研究, 1995,8 (5) : 7-12. |

| Cited By in Cnki | |

| [3] | 刘昌明,王红瑞.浅析水资源与人口、经济和社会环境的关系.自然资源学报, 2003, 18 (4) :635-644. |

| Cited By in Cnki (124) | |

| [4] | 高国力.如何认识我国主体功能区划及其内涵特征.中国发展观察, 2007, (3) : 23-25. |

| Cited By in Cnki (118) | |

| [5] | 中华人民共和国国务院. (国发[2010]46号).全国主体功能区规划. 2010. |

| [6] | 樊杰.我国主体功能区划的科学基础.地理学报, 2007, 62 (4) :339-350. |

| Cited By in Cnki (528) | |

| [7] | 邓伟.重建规划的前瞻性:基于资源环境承载力的布局.中国科学院院刊. 2009, 24 (1) :28-33. |

| Cited By in Cnki | |

| [8] | 中华人民共和国国务院.国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要.[2015-11-21]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268766.htm. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 中华人民共和国国务院.国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要.[2015-11-20]. http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm. |

| Cited By in Cnki | |

| [10] | 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告.北京:人民出版社, 2012. |

| [11] | 中国共产党第十八届中央委员会.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定. [2015-11-24]. http://www.gov.cn/ldhd/2013-11/15/content_2528186.htm. |

| Cited By in Cnki | |

| [12] | 徐勇,汤青,樊杰,等.主体功能区划可利用土地资源指标项及其算法.地理研究, 2010, 29 (7) : 1223-1232. |

| Cited By in Cnki (27) | |

| [13] | Xu Y, Tang Q, Fan J, et al. Assessing construction land potential and its spatial pattern in China. Landscape and Urban Planning,2011, 103: 207-216. |

| Click to display the text |