2 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101;

3 中国科学院大学 北京 100049

2 Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

理论上,一个国家的区域发展,一方面受资源环境基本条件、相对海陆地理位置、空间组织结构、地域功能划分等内部因素的影响;另一方面,在经济全球化的大系统中,也受到外部因素,特别是对外开放战略的影响[1]。由于不同时期,国家大的开放战略存在差异,不同区域响应的程度、重点领域不一样,最后产生的区域发展效果也是不同的。因此,对外开放本身也构成影响区域格局变化的一个重要因素。我国自改革开放以来,可以划分为两个大的开放阶段。一是1978-2014年,以向海、向东开放为主的阶段,塑造了当前我国国土空间开发格局;二是2015年之后,在"一带一路"战略主导下,党的十八届五中全会所明确的,海陆联动、东西双向开放阶段"。本文重点研究两个开放战略形成的开放格局及其对我国区域发展格局产生的效果和影响,并就此对未来区域发展提供一些政策性建议。

在应用层面上,我国第一轮开放是基于邓小平同志提出的"先富后富"的发展思路,国家的各种政策、资源要素更多地向东部集聚,支持东部率先发展,让东部先富起来[2]。在此思路的指引下,有力带动了区域整体的发展,同时也造成了区域差距,特别是东西发展差距不断拉大[3, 4]。而作为对区域发展格局的响应,截至目前,国家制定的规划和政策仍然基于已经形成的经济和人口集聚态势,所塑造的我国"两横三纵"的基本战略格局对促进区域协调发展并未起到很好的效果。也就是说,在第一轮对外开放战略部署下,形成了我国这一时期区域发展最显著的两大格局:一是东西差距的格局,二是"两横三纵"的格局。而双向开放阶段,随着"一带一路"战略的提出,有可能对这两个大的格局产生影响。为此,需要就对外开放战略及其区域效应等进行重新思考。

1 向东开放主导下中国区域发展格局的演变过程和现状特征自1978年正式推行对外开放的基本国策以来,经过两轮由南向北、由东向西的梯度推移的开放过程,对国民经济发展起到重要的促进作用,推动我国成为亚洲最大、世界第二大经济体[5]。但是,这一时期的对外开放是以向东开放为主导的。从对外开放的政策红利、外向型经济的发展状况看,中西部地区的响应程度明显不如东部地区。由此导致我国经济发展与开发强度的现状特征呈现经济格局"东高西低",人口集聚和与之相配套的基础设施网络"东密西疏"。

1.1 我国对外开放格局演变过程第一阶段是1978-1991年东部沿海地区由南向北点状开发的阶段。这一阶段中国相继兴建了深圳、珠海、汕头、厦门、海南5个经济特区,从带动东部地区经济增长的作用看,5个经济特区有极大的差异性,其中深圳经济特区的带动作用最大,而海南特区的带动作用最小,两者相差13倍以上。之后又开放了14个沿海港口城市,成为有力带动中国沿海发展的整体开放带。最后开辟了长三角、珠三角、闽南厦漳泉三角地区3个沿海经济开放区,形成了整个东部沿海开放地带。但是这一阶段,从对外开放与带动地区经济发展的相关性看,整个东部沿海地区表现出"南强北弱"的态势[6]。也就是说,北方通常表现在个别点上的开发起了很好作用,比如大连的开发区、天津的经济技术开发区等,但是对整个北方的沿海带动作用相对比较弱。而南方,特别是中国的东南半壁,既有点上的开发同时也有整体面上的开发,带动作用较强。

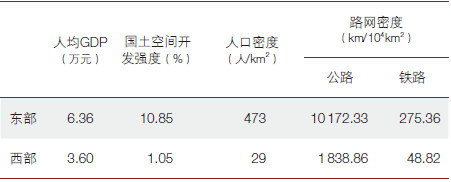

第二阶段是自1992年邓小平南巡讲话后对外开放自东向西推进的深化阶段。随着开放向内陆的推进,沿江口岸城市、内陆的中心城市、省会城市相继开放,对外开放的地区不断扩大,然而对外开放的效果和红利却不断衰减[7]。比如在第一轮开放的背景下,反映沿海地区外向型经济的指标之一进出口总额占全国比重在90%左右。与此同时,东部地区GDP由1978年的1 820.84亿元迅速增长至1992年的14 761.18亿元,年均增速16.12%。经济总量在全国的比重提高了4.25%。也就是说,第一个阶段的对外开放效果很明显,一方面外向型经济得到迅速提升;另一方面,有力促进了地方经济的发展。而第二个阶段的开放,虽然内陆城市也相继开放,但是内陆地区涉及外向型经济的指标没有提升,例如1992-2014年间,西部地区进出口总额以及GDP在全国的比重几乎未得到相应的提升。其实,中国区域经济的大格局和对外开放程度是完全空间吻合的(表 1)。

向东开放使东部地区响应效果好于中西部,塑造了我国经济发展与开发强度"东高西低",人口集聚和与之配套基础设施网络"东密西疏"的发展格局[8](表 2)。以绝对差距和相对差距系数来衡量东西差距,其中绝对差距=大值-小值;相对差距系数=(大值-小值)/大值×100%。(1)按照人均GDP指标衡量,东部地区与西部地区绝对差距为2.76万元,相对差距系数为43.31%;按照开发强度(工业和城市建设用地面积占国土面积比重)指标衡量,东部地带与西部地区的绝对差距为9.81%,相对差距系数为90.37%。(2)按照人口密度指标衡量,东部地区与西部地区绝对差距为444人/km2,相对差距系数为93.79%;按照路网密度衡量,其中公路东部地区与西部地区平均每1万平方公里绝对差距为8 333.47 km,相对差距系数为81.92%;铁路东部地区与西部地区平均每1万平方公里绝对差距为226.54 km,相对差距系数为82.27%。如果说西部地区路网密度低,主要是受制于自身的地域面积辽阔及其人口经济密度低所造成的,那么在关键的人口经济集聚区,交通路网的组织还是以通过式为主,例如新疆天山北坡地区。也就是说,影响西部整体发展的基础设施不足的主要表现之一,是在核心区域相对缺乏网络密度高的交通体系[9]。从整体上看,东部多数区域已经步入多层级、网络结构的高级发展阶段,西部广大区域还处于"点-轴"结构的初级阶段。

东部地区相比西部地区对向东开放政策响应效果好,主要在于东部相比西部在自然地理条件、交通运输区位、产业布局政策等具有明显的优势[10, 11, 12]。对外开放发展外向型经济更多强调经济对外组织联系,取决于通过海洋运输向海联系的便利程度,以及地方现有的经济基础等等。此外,我国向东开放还基于沿海地区的地缘关系,成为一个核心的动力。当时由于日本、韩国以及我国港澳台地区的产业结构调整,东部沿海地区在地理位置的邻近性,以及投资环境和投资来源国文化背景的相似性,带来很强的社会关系认同感[13, 14]。例如广东、福建、海南等与港澳台地区相邻,具有地缘优势,它们吸收了全国44%的外资,而70%以上来自港澳台地区。等到对外开放的第二个阶段,浦东的开发吸引了大量跨国公司在全球化布局时的区位选择,东部又成为全球最便于通过各种经济技术联系,并引领中国内陆发展相对合理的市场网络和企业布局的优势区位。正因为如此,长三角日益成为替代珠三角成为第二轮开放的一个核心。

2 "一带一路"与向西开放战略中国在向东开放的过程中,核心问题是形成和扩大了区域差距。我国通过开放战略向西的推进以及区域内部政策的调整,试图改变这样的区域发展格局。两轮"自东向西"的开发与开放为中西部地区的发展打下一定基础,特别是向中西部地区布局的高新技术产业对西部大开发起到了促进和支撑作用,对东西差距的格局起到了缓解作用,但是未实现根本性的扭转和大的改观。

2.1 两轮自东向西开发与开放过程第一轮国土开发自东向西的拓展是在改革开放之前。建国初期,中国沿海14%的国土面积集聚了全国将近80%的国民经济总量和现代工业的产值总量,沿海地区的率先发展,在建国初期或者建国以前中国的工业化路径上,就已经形成了这样一个基本格局[13]。改革开放之前的20多年时间里,经过156项关键工程的建设,特别是三线建设,使得中国的经济布局从中国东部沿海地区开始向中国内陆地区进行拓展,形成了第一轮的推进过程。这个过程不仅改变了中国产业结构的基本形态,使中国的产业结构由过分的偏重于轻型,而走向了重型工业化的过程,也使中国的经济重心开始向内陆转移、拓展,使得中国区域发展的均衡程度有所提升。进入20世纪70年代,中国开始成套设备引进,在拉开中国经济对外开放高潮序幕的同时,中国经济布局的重点再次向中国的沿海和长江沿线地区进行集聚。

第二轮自东向西的开放是在改革开放以后。在沿海享受开放政策十几年后,1992年,沿江城市及沿边省会城市开始对外开放,开放的政策红利开始辐射到内陆的城市。然而,受制于诸多因素的影响,其实际效果不是很显著。尤其是受经济发展落后、产业支撑不足、周边国际政治环境复杂等因素的影响,与东部沿海地区相比,沿边开放的整体水平不高,对外开放总体呈现"东强西弱、海强边弱"的局面[15]。2012年,国家发改委首次发布的《中国区域对外开放指数研究报告》也反映了中国区域对外开放的差别和不平衡情况。中国区域对外开放指数从经济、技术、社会3个方面对区域对外开放水平进行评估,结果显示,上海、北京、广东位居前三,而贵州、青海、西藏排名垫底。

2.2 "一带一路"战略对区域发展格局的影响中国尽管在经济转型过程中试图要摆脱外向型和投资带动的依赖,转向以科技创新及消费拉动的健康发展模式,但这需要一个过程。在未来相当长的发展阶段中,一个区域的发展依然同它开放的程度有着紧密的耦合关系。为打破当前中国的区域发展格局,调整对外开放的总体战略具有重要意义。"一带一路战略的提出,除了在国际上对全球开放合作具有重大意义外[16],实际上对中国区域格局的变化十分有益。在全国层面看,我国资源链短缺,重要能矿资源的对外依存度居高不下,其中石油、铁矿石、铜、铝土矿和镍矿的对外依存度高达60%以上。"一带一路"沿线地区和有关国家资源丰富,因此,与沿线国家合作开发资源,一是利用国外资源的输入填补国内资源链的不足,进行加工利用,形成本国的产业体系;二是利用本国资源和产业优势,进行加工利用,占据国外的市场份额。将资源优势转变为经济优势,实现共同繁荣成为了影响欧亚大陆在全球格局战略地位的新型模式。从"一带一路"战略可能产生区域响应的核心地区来看,则主要是我国沿边区域及其后方基地以及内陆据点式区域。

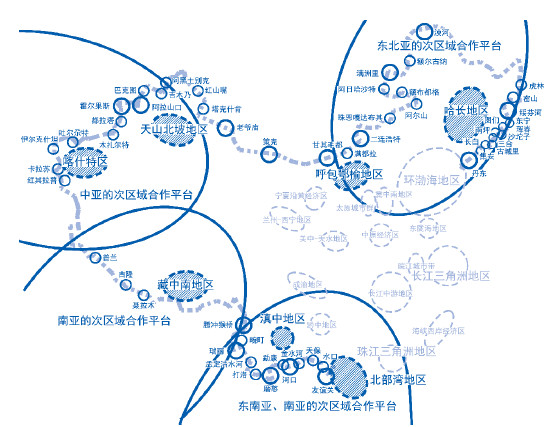

2.2.1 对沿边区域及其后方基地的影响一带一路"战略对区域格局影响程度比较大的是中国西部陆域边境地区,主要包括沿陆域的边境省(自治区)、市、州,乃至边境县(图 1)。重要的沿边区域及其后方基地被推到了前沿地位,比如以新疆为主的西北区域是打造丝绸之路经济带的核心区;西南地区把北部湾经济区、西江经济带、云南的次区域以及西藏等作为一个重要的区域,在"一带一路中给予了明确表达[17, 18, 19]。未来,上述地区要重点面向中俄蒙、西亚、中亚和中南半岛等大区域,充分发挥我国在制造业产能方面和现代服务业的优势,结合与"一带一路"沿线地区的互动关系,开展国际合作。调整产业布局,在制造业和现代服业领域实现突破,建设具有竞争力的外向型经济体系。例如,未来新疆不仅仅只是承接过去的开放前沿、桥头堡等功能,更要通过产能、服务在新疆本地的再包装、再提升和再组合,有效地推向"一带一路"的沿线国家,建设在西部具有竞争力的外向型经济体系。

|

| 图 1 沿边开放前沿与后方基地分布示意图 |

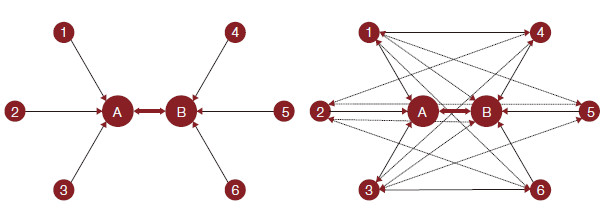

一般来说,在我国西部一些人口稀疏、产业基础薄弱的地区常采用据点式的开发模式,通过集中建设区域性中心城市,吸引产业和人口向中心城市聚集,逐步构建比较合理的城镇体系[20]。基础设施互联互通是降低贸易成本、增强国际联系的基本条件,也是"一带一路构建的优先和重点领域。内陆据点式区域远离"一带一路"陆路联通的主干通道,但通过开展"点-点"的网络组织,受"一带一路"带来的发展机遇的影响,还将发挥出其特殊功能。例如,宁夏对阿拉伯地区的开放与合作,航空网络建设在整个交通网体系建设中将发挥重要作用,将改变通常采用的"轴-辐"式的组织系统,即不通过乌鲁木齐或其他枢纽再向各地分散,而是进行"点-点"地组织,直接开通宁夏直达阿拉伯国家的航空运输通道[21]。此外,借助西南地区水运的复兴,特别是西江、珠江,如何通过水运的复兴,从海上丝绸之路"点-点"地直接与东南亚的沿海沿岸地区进行交往,在未来交通运输体系中使得"点-点"的运输,成为在大的通道组织过程中的补充(图 2)。

|

| 图 2 "轴-辐"式与"点-点"式的交通网络组织系统 |

我国山地的分布和交通优势度相对较差地区的分布,在空间上基本是一致的[22]。因此可以理解为交通设施建设的相对滞后,也构成了我国山地地区社会经济发展相对欠发达,甚至于贫困的重要因素之一。正是由于这样一个现状的基本格局,几乎所有国家层面上重大的空间规划,依然对这个格局没有实质性的改变。例如,《全国主体功能区规划》提出中国未来要打造"两横三纵"的城镇化战略格局[23]。《全国城镇体系规划》中城镇发展空间结构规划中,规划的路网密度仍然是"东密西疏",显然,这样一个路网格局的战略取向是向东开放,把东部作为货流组织和对外交流的一个重点区域。两个规划所依托的是经济发展的密度和这个区域在国家整体发展中的战略定位,无疑东部地区依然将长期占据着重要的区位优势。因此,在双向开放的背景下,为破解东西差距的发展格局,西部地区应从以下3个方面予以响应。

3.1 把创新驱动落到实处,提升品牌效应和创新能力从发展阶段来说,我国西部地区要想在"一带一路"发展过程中对中国整体起到一个很好的带动作用,取决于品牌和创新能力。我国到了发展转型需要创新驱动的阶段。更重要的是,在未来的发展过程中,要想占据"一带一路"上的市场,或者是和"一带一路"沿线国家协同去占据全球产业和市场,打品牌牌、打创新能力牌则是最核心的。我国"一带一路"沿线城市和中西部的一些重点区域,创新发展能力相对薄弱。所以,这既是一个机遇也是一个挑战。西部地区在未来发展过程中,要破解如何实现率先发展的难题,从简单的生产过程转为创新驱动的过程,在创新过程中形成系列,无论是在农副产品加工,或是在旅游、服务业、制造业中形成具有竞争力的品牌,这对西部地区来说是极具挑战的。

3.2 争取加大国家投入,改善互联互通的基础设施条件我国"两横三纵"的城镇化战略格局中,大的路网格局实际到西部不是断头就是通过式的,很少有以西部地区自身开放系统所需要的对外路网系统。也就是说,在向西部开放与开发过程中,一个重要的制约因素和薄弱环节就是交通运输体系的建设。中西部地区作为"互联互通"的空间载体,运输能力相对薄弱,道路运输体系的重要程度难以支撑区域的对外开放。因此,在双向开放的背景下,在高度重视西部地区通道建设的同时,也要满足地方开放的需要,形成城镇加交通路网的"点-轴"系统,形成未来区域发展重要的、实惠的、实用的基础设施。以新疆乌苏为例,如果重新组织交通网络系统,就应该考虑乌鲁木齐和乌苏整合为一个双核,通过合理的交通路网组织辐射到3个重要的口岸,从而能够有效带动区域的发展。西部地区一方面要重视国家的布局,实现国家战略,另一方面要争取国家的投入,包括资金和技术等,减轻地方配套的负担,实现地方发展需求,同时要建立地方富裕后的反馈机制。

3.3 遵循空间结构组织的基本规律,优化国土空间开发格局在西部的重要交通枢纽、开发前沿地带上,通过点-轴"式开发,依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重要的产业园区为平台,打造合作的走廊,在我国沿路、沿边方向构造新的对外开放格局;在其后方基地要注重通过城市群的方式进行空间组织。未来,在"一带一路"战略影响下,在沿线各省区重点打造以一个相对密集的城市群,再加上相对均衡的城市分布格局作为本底相结合的空间格局。积极引导新疆的天山北坡和未来沿边地区,形成弓箭形和梯子形的结构,作为未来开发的重要区域。其中,天山北坡已经相对成熟,随着霍尔果斯、喀什经济技术开发区的不断推出,再加上沿边口岸串珠状的不断发展,特别是在边境线长,像伊犁、喀什这些城市地带,可能也是未来重要的城市相对密集地带。此外,西部的一些城市群或者大城市,更要突出战略功能的重要性,发挥其核心带动作用。不是从它的规模体量上去看聚集了多少人口和经济产出,而是重视其战略功能和战略地位。也就是说由于战略功能和地位的重要,形成一个体量都不是很大,且相互之间的联系并不是传统意义上那么紧密,但在全国尺度上,其功能地位极其重要的地带。

| [1] | 陆大道, 等. 中国区域发展的理论与实践. 北京: 科学出版社,2003. |

| Cited By in Cnki | |

| [2] | 邓小平文选(第三卷). 北京: 人民出版社, 1993. |

| [3] | 徐勇, 樊杰. 区域发展差距测度指标体系探讨. 地理科学进展,2014, 33(9): 1159-1166. |

| Cited By in Cnki | |

| [4] | 蒋子龙, 樊杰, 陈东. 2001—2010年中国人口与经济的空间集 聚与均衡特征分析. 经济地理, 2014, 34(5): 9-13. |

| Cited By in Cnki | |

| [5] | 陆大道, 樊杰. 区域可持续发展研究的兴起与作用. 中国科学 院院刊, 2012, 27(3):290-300. |

| Cited By in Cnki (21) | |

| [6] | 杨保军, 陈怡星, 吕晓蓓, 等. “一带一路”战略的空间响应. 城市规划学刊, 2015,(2):6-23. |

| Cited By in Cnki | |

| [7] | 魏后凯, 邬晓霞. 我国区域政策的科学基础与基本导向. 经济 学动态, 2010,(2):57-61. |

| Cited By in Cnki (16) | |

| [8] | 樊杰, 王亚飞, 陈东, 等.长江经济带国土空间开发结构解析. 地理科学进展, 2015, 34(11):1-9. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 金凤君, 王成金, 李秀伟. 中国区域交通优势的甄别方法及应 用分析. 地理学报, 2008, 63(8):787-798. |

| Cited By in Cnki (111) | |

| [10] | 徐建华, 鲁凤, 苏方林, 等. 中国区域经济差异的时空尺度分 析. 地理研究, 2005,(1):57-68. |

| Cited By in Cnki (454) | |

| [11] | 彭文斌, 刘友金. 我国东中西三大区域经济差距的时空演变特 征. 经济地理, 2010, 30(4):574-578. |

| Cited By in Cnki (65) | |

| [12] | 芦惠, 欧向军, 李想, 等.中国区域经济差异与极化的时空分析. 经济地理, 2013, 33(6):15-21. |

| Cited By in Cnki (23) | |

| [13] | 贺灿飞, 梁进社. 中国外商直接投资的区域分异及其变化. 地 理学报, 1999, 54(2):3-11. |

| Cited By in Cnki (245) | |

| [14] | 陆大道. 我国区域发展总体战略与西部开发. 经济地理, 2000,20(3):1336-1344. |

| Cited By in Cnki (42) | |

| [15] | 王义桅. “一带一路”机遇与挑战. 北京: 人民出版社, 2015. |

| [16] | 刘卫东.“一带一路”战略的科学内涵与科学问题. 地理科学 进展, 2015, 34(5):538-544. |

| Cited By in Cnki (13) | |

| [17] | 刘慧, 叶尔肯·吾扎提, 王成龙.“一带一路”战略对中国国土 开发空间格局的影响. 地理科学进展, 2015, 34(5):545-553. |

| Cited By in Cnki (8) | |

| [18] | 樊杰, 徐勇, 王传胜, 等. 西藏近半个世纪以来人类活动的生态 环境效应. 科学通报, 2015, 60(32):3057-3066. |

| Cited By in Cnki | |

| [19] | 宋周莺, 车姝韵, 王姣娥, 等. 中国沿边口岸的时空格局及功能 模式. 地理科学进展, 2015, 34(5):589-597. |

| Cited By in Cnki | |

| [20] | 王姣娥, 王涵, 焦敬娟. “一带一路”与中国对外航空运输联 系. 地理科学进展, 2015, 34(5):554-562. |

| Cited By in Cnki | |

| [21] | 金凤君, 王成金. 轴-辐侍服理念下的中国航空网络模式构筑. 地理研究, 2005,(5):774-784. |

| Cited By in Cnki | |

| [22] | 樊杰, 刘毅, 陈田, 等.优化我国城镇化空间布局的战略重点与 创新思路. 中国科学院院刊, 2013, 28(1):20-27. |

| Cited By in Cnki (17) | |

| [23] | 樊杰. 主体功能区战略与优化国土空间开发格局. 中国科学院 院刊, 2013, 28(2):193-206. |

| Cited By in Cnki (40) |