2 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101;

3 中国科学院大学 北京 100049

2 Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

中共中央十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确指出,要坚持绿色发展,着力改善生态环境,"有度有序利用自然,调整优化空间结构,划定农业空间和生态空间保护红线,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局、自然岸线格局" [1]。城市化格局、农业发展格局、生态安全格局和自然岸线格局(以下简称"四大格局")的提出,弥补了中国长期以来缺失未来长远的战略格局设计和战略指引的缺陷,将在优化国土空间开发格局、生态文明建设等方面产生深远影响[2, 3, 4]。

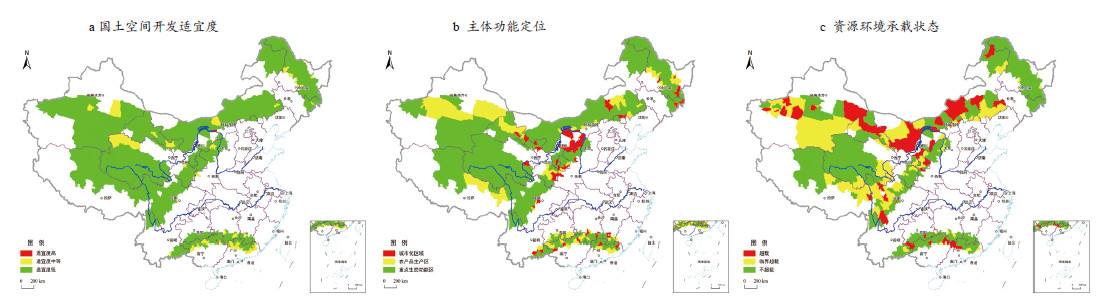

本文首次对"四大格局"的范围进行空间界定,基于国土空间开发适宜性评价、主体功能区划、资源环境承载状态评价及其相互交叉分析,分析国土空间开发适宜程度、主体功能定位、资源环境承载状态的数量特征、结构特征以及空间形态特征,并结合与国家层面相应结构的比较研究,探究"四大格局"与自然本底和经济发展水平的吻合程度以及资源环境的承载状态,给出其空间格局特征。

1 研究数据与空间解析方法研究数据主要包括基础空间类、资源环境类和社会经济类3类数据。其中,基础空间类数据包括全国行政区划矢量数据、中高分辨率的遥感影像和数字高程模型(DEM)数据等,主要来源于国家测绘局和美国地质调查局开放数据网站,资源环境类包括水土资源数据、大气环境和水环境数据、生态和灾害数据等,来源于相关部委或中科院等有关科研机构;社会经济类主要包括GDP和人口等数据,来源于国家统计局。未加特殊标注的,资源环境数据的基期一般为2004年,社会经济数据一般更新到2010年。

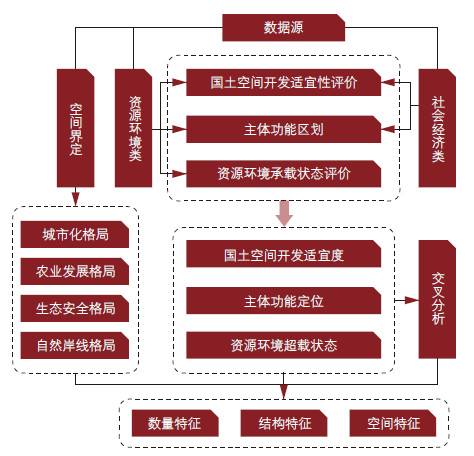

本文从"四大格局"的空间范围的界定出发,采用国土空间开发适宜性评价、主体功能区划和资源环境承载状态评价,得到"四大格局"的国土空间开发适宜度、主体功能定位和资源环境超载状态,通过成因分析和相互交叉分析,并结合与国家层面相应结构的比较研究,给出了四大格局"的空间格局特征。具体技术路线如图 1所示。

|

| 图 1 “四大格局”空间结构解析技术路线图 |

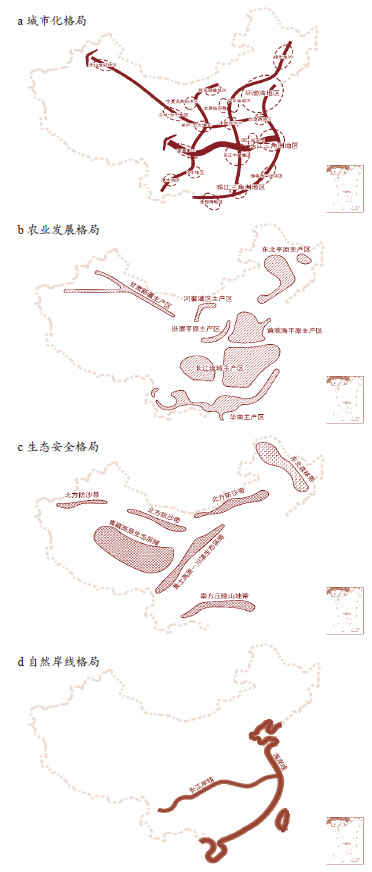

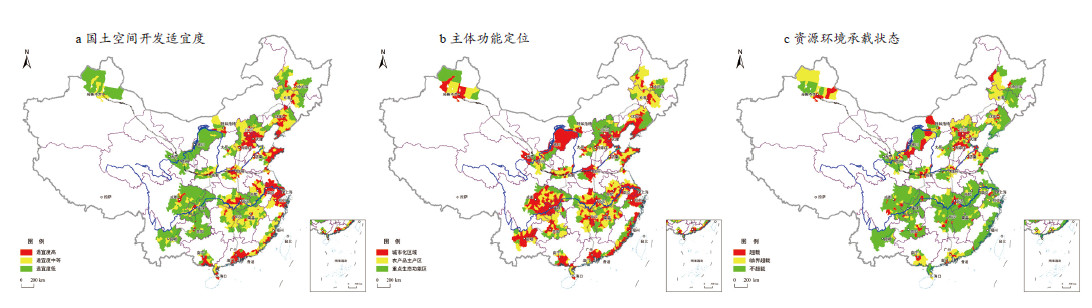

《全国主体功能区规划》发布了城市化战略格局、农业战略格局和生态安全战略格局的示意图(图 2)。城市化格局的空间界定以城市化战略格局示意图为依据,以市级行政区为基本单元,并参考近期国务院审批的城市群相关规划,划定城市化格局的空间范围[5]。农业发展格局和生态安全格局的空间界定类似,以农业战略格局和生态安全战略格局示意图为依据,并参考相关研究成果,将所有主体部分位于图 2范围内的区县单元作为其空间载体[6, 7]。

|

| 图 2 “四大格局”示意图 |

自然岸线是指未经人为干扰的水体与陆地的分界线,狭义专指海岸线,如《全国海洋功能区划(2011-2020年)》提出"严格控制占用海岸线的开发利用活动,至2020年,大陆自然岸线保有率不低于35%"[8]。广义上也包括江河湖泊的岸线,如长江。由于海岸线和长江是我国国土开发的重要轴线,本文选取海岸线和长江沿岸的区县作为自然岸线格局的空间载体(图 2d )[9]。

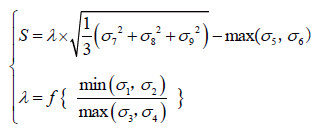

1.2 国土空间开发适宜性评价国土空间开发适宜性评价通过选取可利用土地资源、可利用水资源、环境容量、自然灾害危险性、生态脆弱性和生态重要性6个资源环境类指标和人口集聚度、经济发展水平和交通优势度3个社会经济类指标,采用分布式或集成式算法进行精度为30 m×30 m自然地域单元或县域行政单元的单项评价,在单项指标评价的基础上,构建综合型指数进行综合评价[10],公式表达为:

其中,S表示综合评价指数,指数高值区和低值区分别指向开发类和保护类地域功能类型,代表国土空间开发适宜的高低程度。σ1-σ9分别代表可利用土地资源、可利用水资源、环境容量、生态系统脆弱性、生态重要性、自然灾害危险性、人口集聚度、经济发展水平和交通优势度的指数;函数f选取与该地区资源环境和社会经济发展相互关系的特征相匹配的适宜函数。

指数高值区和低值区分别指向开发类和保护类地域类型,据此,将评价结果划分为开发适宜度高、中等和低3个等级,分别指向城市化、农业发展和生态安全等类型区域。

1.3 主体功能区划主体功能区划沿用国家颁布的《全国主体功能区规划》,根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,按开发方式将国土空间重新划分为城市化区域、农业主产区和重点生态功能区3类。采用以单项评价为基础、专项评价为辅助以及集成两者的综合评价对国土空间开展主体功能综合评价,并采用地理学综合区划的方法,确定功能区类型的边界,形成主体功能区划方案[11, 12]。

其中,单项评价采用分布式算法对可利用土地资源、可利用水资源、人口集聚度、经济发展水平和交通优势度进行评价,采用集成式算法对环境容量、生态系统脆弱性、生态重要性和自然灾害危险性进行评价。在专项评价中,选取核心城市的规模和影响力、人口产业集聚水平等因素采用夜间灯光指数、城市相互作用模型等评估地域单元作为城市化区域的指向性,选取粮食产量、耕地资源等因素采用层次分析法等评估农产品主产区的适宜性,选取重点生态环境问题、生态服务能力等因素采用遥感定量反演模型等评估重点生态功能区的适宜性。综合区划采用综合评价为基础的自下而上、总量和总体结构等要求为指引的自上而下相结合的学术思路,运用基于发生学原理指导下的科学论证法、决策层充分博弈向科学方案的收敛、辅助区划的空间分析方法(如夜间灯光指数、空间聚类、断裂点分析等)、建立辅助决策因素库等多种方法确定区划边界[12, 13]。

1.4 资源环境承载状态评价资源环境承载能力是对资源承载力、环境容量、生态承载力等概念和内涵的集成表达,是指在自然环境不受危害并维系生态系统稳定的前提下,一定地域空间的资源环境所能承载的经济和人口规模[14]。

资源环境承载状态评价采用单项指标的"短板效应"为主、指标组合状态识别为辅、从资源环境约束上限或人口经济合理规模等关键阈值开展资源环境承载能力超载状态评价[15]。选取水资源利用强度、土地资源压力、环境胁迫压力作为基础指标进行全覆盖基础评价;分别选择灰霾污染程度、耕地面积增减状况、草畜平衡指数、生态环境质量变化状态作为专项指标,对城市化地区、农业地区、牧业地区、生态地区进行专项评价;在陆域基础评价与专项评价的基础上,采用"短板效应"将陆域评价中任一指标超载以及两个以上指标临界超载的组合定义为超载类型,将任一指标临界超载定义为临界超载类型,其余为不超载类型。其中,关键阈值来源于科学机理性分析、国家行业标准以及专家决策[16]。

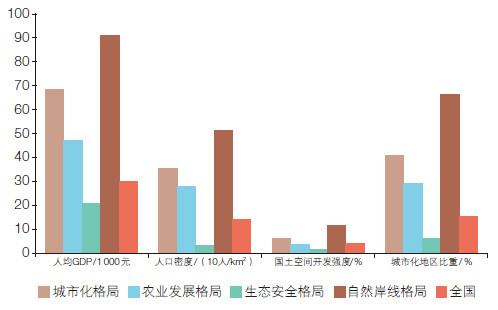

2 "四大格局"空间格局特征分析在"四大格局"空间界定的基础上,对其空间结构的基本特征进行归纳(图 3)。由图 3可知,自然岸线格局无论在人均GDP、人口密度、国土开发强度还是城市化比重等方面,均是最高的,其国土开发强度几乎是城市化格局的2倍,是全国平均水平的3倍。生态安全格局各项指标均远低于全国平均水平,其人均GDP仅为全国平均水平的2/3。农业发展格局的国土开发强度略低于全国平均水平,但其人口密度相对过高,接近全国平均水平的2倍。

|

| 图 3 “四大格局”空间结构的基本特征 |

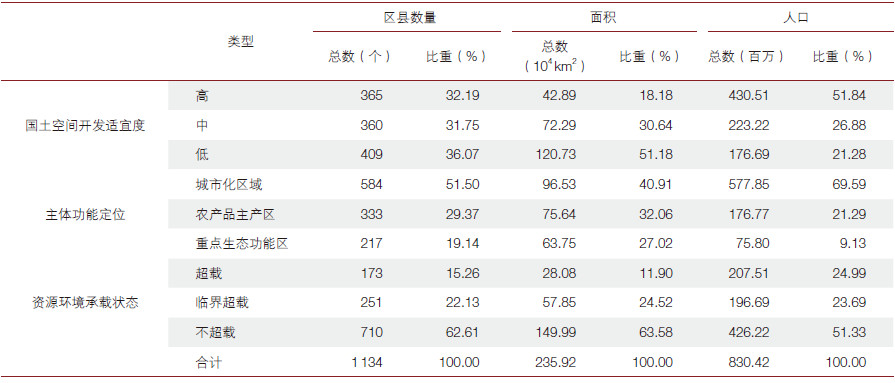

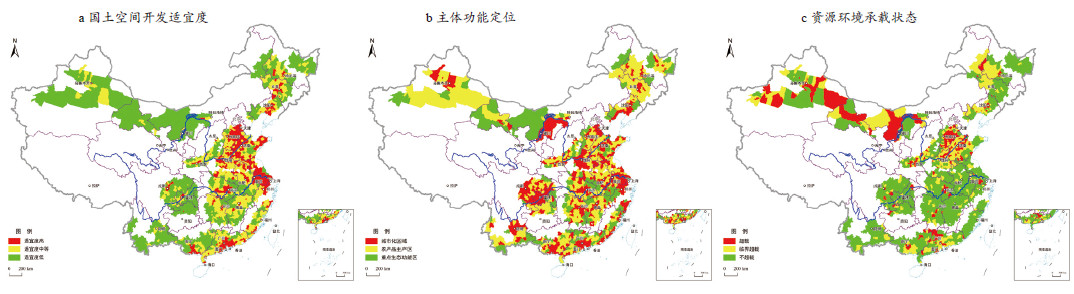

全国城市化格局涉及区县1 134个,占全国人口比重为62.34%,其整体开发强度为6.17%。按照国土开发适宜性计算,适宜度高、中、低3个等级的土地面积比例大致为2:3:5,而人口比重呈现相反的分布规律,近似为5:3:2(表 1)。与全国相比,其开发适宜程度高的区域面积和人口占全国适宜度高的区域比重分别为71.10%和79.26%,充分说明作为我国城市化主体形态的城市建设首选自然本底条件较好的区域,具有优渥的水土资源,开发程度普遍较高。

从国家主体功能定位来看,城市化格局中城市化区域几乎覆盖所有国家层面的优化和重点开发区,就国家级优化和重点开发区两种类型而言,城市化格局的面积和人口分别占全国的87.25%和95.78%。但面积比重最大的却为农产品主产区,高于城市化区域15%,说明作为粮食安全保障的农产品主产区在城市化格局依然占据主导地位。

与开发适宜度交叉分析可知,城市化区域占用的适宜度高、中、低三者的面积比重基本接近,开发适宜度低的比重相对较高,为34.38%。城市化格局中东南片区城市化发展基础最好,对外开放程度最深,初步呈现出均衡发展的态势,形成"以面为主、点线结合"的城市化布局方式;中部和西北地区呈现"以线为主、点面支撑"的城市化布局方式,与我国自东向西、由南向北的区域协调发展历程和格局基本吻合。

根据资源环境承载状态评价,城市化格局超载和临界超载现象严重,近一半的人口生活和工作在资源环境超载或临界超载的问题区域。与主体功能定位交叉分析可知,城市化格局超载区域中农产品主产区面积比重为35.20%,与城市化地区38.28%的比重接近,说明城市化地区发展的进程中导致周边农业主导的区县资源环境遭到过度开发或破坏。与全国整体资源环境状况相比,对于城市化格局超载和临界超载的面积比重约占全国的1/5,但人口比重占全国的65%,说明我国城市群普遍面临着资源环境压力,转型发展首先在城市群区域表现出更为紧迫的需求。从空间分布来看,环渤海地区、陆桥通道和长江沿线的重要节点城市是超载的主要区域,突出表现为水资源和环境超载问题(图 4)。

|

| 图 4 中国城市化格局评估结果 |

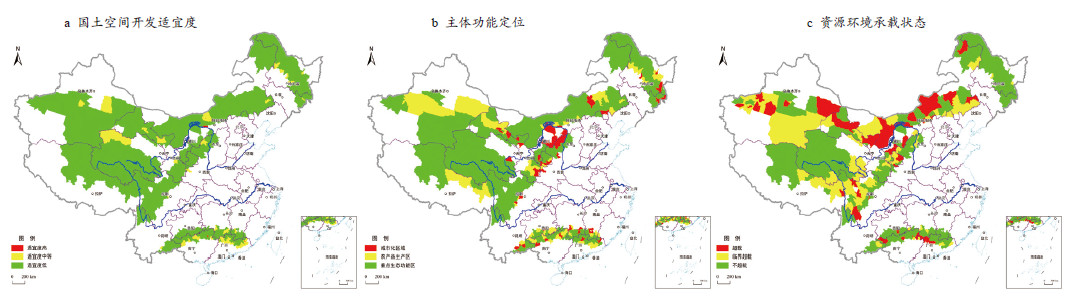

全国农业发展格局涉及1 375个区县,占全国面积比重为37.63%,集聚了全国72.5%的人口(表 2)。从国土开发适宜性评价来看,农业发展格局近60%的土地处于开发适宜度低的等级,但44%的人口集中于开发适宜度高的区域。与全国相比,其开发适宜程度中等的区域面积和人口占全国比重分别为70.45%和81.67%。从空间分布来看,作为承载农业活动的适宜度中等的区域基本处于胡焕庸线东侧,集中分布于东北平原、华北平原、长江中下游平原和四川盆地,以及珠江三角洲地区。这些区域往往耕地较多、农业发展条件较好。

从国家主体功能定位来看,农业发展格局中农产品主产区的面积比重最大,但人口比重最大的仍为城市化区域,几乎为农产品主产区的2倍。其中,就国家级农产品主产区而言,农业发展格局的面积和人口分别占全国的65.30%和78.13%。从空间分布来看,农业发展格局区域呈现典型的核心-边缘空间结构,即城市化区域被农产品主产区包围,最外侧多为重点生态功能区,开发强度逐级递减。

根据资源环境承载状态评价,农业发展格局临界超载和超载的人口比重为48.04%,与城市化格局相近,但超载的面积比重明显较大,高出5%。农业发展格局超载和临界超载的区域分布最广且成集中连片的区域,是以环渤海地区和西北干旱带构成的北方超载地带,其主导因素是水资源开发利用超载。其中,农产品主产区超载的面积比重达59.27%,人口比重高达62.10%。与全国整体资源环境状况相比,农业发展格局临界超载和超载的面积约占全国超载和临界超载的35%,人口比重高达75%。农业发展格局资源环境超载和临界超载的面积、人口比重均过高,成为我国人地关系紧张的一种特殊类型(图 5)。

|

| 图 5 中国农业发展格局评价结果 |

生态安全格局涉及全国4 2 1个区县、376.19×104 km2,人口仅占全国总数的9%。从国土开发适宜性评价来看,开发适宜度中等和高的区域不足生态安全格局的总面积的5%,零星分布于生态安全格局的边缘地带,而开发适宜度低的区域面积比重高达95.13%,集聚了近80%的人口(表 3)。水源涵养、水土保持、防沙固沙等生态重要地区和沙漠化、土壤侵蚀、石漠化等生态脆弱地区的面积比重为81.37%,其中,生态重要地区比重为58.40%,包括大小兴安岭森林生态功能区、东北三江平原湿地生态功能区、新疆阿尔泰山地森林生态功能区、藏西北羌塘高原荒漠生态功能区、四川若尔盖高原湿地生态功能区、南岭山地森林生态及生物多样性功能等区域;生态脆弱区的面积比重为61.34%,包括沙漠化严重的中国北方地带和水土侵蚀严重的黄土高原地区以及石漠化严重的西南丘陵地区。从国家主体功能定位来看,生态安全格局地区边缘镶嵌着若干城市化区域和农产品主产区,其中,城市化区域面积比重为5.94%、农产品主产区面积比重为18.67%。其中,生态安全格局内国家级生态功能区超过全国总量的半数以上。

根据资源环境承载状态评价,生态安全格局超载的人口比重为15.11%,低于城市化和农业发展格局,但面积比重较高,为17.06%,远高于城市化格局的超载比重。从超载的空间布局来看,北方防沙带和南方丘陵山地带是超载的主要区域。土地短缺、生态环境质量下降是生态安全格局超载的主要原因,其中,土地单项超载的面积比重高达40.20%,生态专项指标超载区县数量最多,其人口比重达22.34%。产生这一问题的主要原因是,在人口总量不断快速增长的过程中,生态保育与工业化或城市化之间在培育、壮大过程中争水土资源、占生态环境的矛盾所致(图 6)。

|

| 图 6 中国生态安全格局评价结果 |

自然岸线格局涉及全国267个区县,其中海岸线涉及全国172个区县。从国土开发适宜性分析来看,开发适宜性高、中、低三个等级的面积比重近似为5:3:2,人口比重分别为7:2:1,基本保持一致(表 4)。开发适宜度高的区域主要集中于辽东半岛、山东半岛、长江三角洲、珠江三角洲以及北部湾沿岸地区等。

从国家主体功能定位来看,自然岸线格局中城市化区域的面积和人口比重最大,分别为66.30%和83.81%,而重点生态功能区相应的比重仅为9.05%、3.74%。其中,海岸线涉及的区县中75.58%功能定位为城市化区域,集聚了全国12.54%的人口。从空间分布来看,城市化区域与开发适宜度高的区域具有较高的空间吻合度,交叉分析可知,城市化区域占开发适宜度高的区域总面积的82.31%,人口比重高达93.10%。与此同时,城市化区域中也占用了12.3%的本应保护的开发适宜度低的区域。其中,海岸线的国土开发强度达到11.26%,几乎是全国城市化格局的2倍。

根据资源环境承载状态评价,我国自然岸线格局资源环境压力依然严峻,超载和临界超载区域的土地面积和人口比重较高。其中,城市化区域超载状况最为严重,超载比重高达71.80%,占超载总面积的64.61%。环境问题是其最主要的短板,环境胁迫压力和雾霾污染程度两项指标代表的环境因素超载区县占超载区县总数的50%,沿岸区县岸线保护和产业转型升级迫切,尤其是海岸带区域的开发利用和保护整治应提高到国家战略的地位(图 7)。 |

| 图 7 中国自然岸线格局评价结果 |

本文通过对城市化格局、农业发展格局、生态安全格局和自然岸线格局的空间解析得出以下结论:

(1)自然岸线格局区域的人均GDP、人口密度、国土开发强度、城市化比重等指标都远高于城市化格局区域,是"四大格局"中全国经济和人口集聚程度最高的区域。说明我国国土开发和区域发展的"T字型"空间结构在宏观层面是显著的。未来将进一步集聚,作为打造大都市连绵区的首选区域,成为提升国家竞争力、参与国际化竞争的龙头。

(2)城市化格局首选开发适宜度高的区域,而农业发展格局和生态安全格局具有明显保护指向性,其大部分区域为适宜度低的区域。其中,生态安全格局的指向性最为显著,其将近95%的土地为开发适宜度低的区域,农业发展格局这一比例超过半数。而城市化格局中城市化区域占用开发适宜度低的比重也相对较高,开发建设成本较高。

(3)城市化格局、农业发展格局、生态安全格局和自然岸线格局的资源环境超载状况均较为严重。其中,生态安全格局的超载面积比重最大,城市化格局超载的人口比重最大。水资源问题是城市化和农业发展格局均面临的共同问题,环境问题是城市化和自然岸线格局超载的核心短板,而土地短缺、生态环境质量下降是生态安全格局超载的主要原因。

致谢:对参加"全国主体功能区划方案研制"(国家发改委委托重大课题)和"中国资源环境承载能力监测预警机制"(国家发改委和中科院共同资助项目)项目的相关人员表示感谢!

| [1] | 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 [2015-10-29]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-11/03/c_1117027676.htm. |

| Cited By in Cnki | |

| [2] | Lu D D, Fan J. 2050: The regional development of china. Beijing: Science Press, 2009. |

| [3] | 樊杰.主体功能区战略与优化国土空间开发格局.中国科学院院刊, 2013, 28(2):54-67. |

| Cited By in Cnki (40) | |

| [4] | 马凯.大力推进生态文明建设.国家行政学院学报, 2013,(2) :4-10. |

| Cited By in Cnki | |

| [5] | 樊杰,刘毅,陈田,等.优化我国城镇化空间布局的战略重点与创新思路.中国科学院院刊, 2013, 28(1):20-27. |

| Cited By in Cnki (17) | |

| [6] | 孙新章.中国农业发展格局的演变特征与趋势.中国人口资源与环境, 2010, 20(12):107-111. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [7] | 周洁敏,寇文正.中国生态屏障格局分析与评价.南京林业大学学报:自然科学版, 2009, 33(5):1-6. |

| Cited By in Cnki (14) | |

| [8] | 全国海洋功能区划(2011-2020年) [2012-04-25]. http://www.gov.cn/jrzg/2012-04/25/content_2123467.htm. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 陆大道.区域发展及其空间结构.北京:科学出版社, 1995. |

| [10] | Fan J, Sun W, Yang Z S, et al. Focusing on the major functionoriented zone: A new spatial planning approach and practice in China and its 12th Five-Year Plan, Asia Pacific Viewpoint,2012, 53(1) :85-95. |

| Click to display the text | |

| [11] | 樊杰.我国主体功能区划的科学基础.地理学报, 2007, 62(4) :339-350. |

| Cited By in Cnki (528) | |

| [12] | 樊杰.中国主体功能区划方案.地理学报, 2015, 70(2) :186-201. |

| Cited By in Cnki (4) | |

| [13] | 郑度,欧阳,周成虎.对自然地理区划方法的认识与思考.地理学报, 2008, 63(6) :563-573. |

| Cited By in Cnki (71) | |

| [14] | 樊杰.人地系统可持续过程、格局的前沿探索.地理学报,2014, 69(8):1060-1068. |

| Cited By in Cnki (12) | |

| [15] | 樊杰,王亚飞,汤青,等.全国资源环境承载能力监测预警(2014版)学术思路与总体技术流程.地理科学, 2015, 35(1) :1-10. |

| Cited By in Cnki | |

| [16] | 樊杰,王亚飞,陈东,等.长江经济带国土空间开发结构解析.地理科学进展, 2015, 34(11):1-9. |

| Cited By in Cnki |