2 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101;

3 中国科学院大学 北京 100049

2 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

国土空间格局优化是区域发展研究的重大课题[1, 2, 3]。自20世纪80年代以来,实施国土开发与整治,建立高效国土空间格局,备受学术界的广泛重视[4, 5, 6, 7]。十八届五中全会提出"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念,作为指导"十三五"及未来中国发展的总体方针[8]。从优化国土空间结构的战略看,应以目前正在推行的全国主体功能区规划为基础,淡化以过去"四大板块"为主的政策指引,转向缩小政策单元、强化针对性的战略[9, 10]。

2012年以来,国家先后提出"一带一路"、京津冀协同发展、长江经济带建设的区域发展战略。三大战略中,"一带一路"是站在全球战略的高度,谋划中国全方位对外开放新格局;京津冀协同发展是针对"大城市病"的重点症结区域,寻求促进经济社会健康发展和区域协调发展的新路径;长江经济带建设瞄准贯通中国东中西部的横向轴线,探索疏解中国经济社会转型瓶颈、促进全面小康的有效途径。因此,三大战略通过促进国际与国内经济发展的互联互通,经济增长内生新动力的培育和挖掘,新型增长方式的探索,沿海、沿江、沿边全方位对外开放新局面的打造,形成促进未来中国区域发展的宏观格局。主体功能区战略是十一五"以来中国政府推行的国土空间开发与保护的总体战略,它从总体上构筑了现阶段及未来中国国土空间区域板块结构的蓝图[11]。"十三五"是《全国主体功能区规划》实施的重要时期,也是上述三大区域战略实施的科学基础,借助主体功能区规划的实施,构筑功能明晰,开发与保护并重的国土空间结构[12],是长江经济带重塑高效国土空间的重要途径。

长江流域面积约180×104 km2,约占中国陆域面积的2 0%。长江经济带包括沪、苏、浙、皖、赣、鄂、湘、渝、川、黔、滇9省2市,土地面积205×104 km2,占全国陆域国土面积的1/5。根据国务院发布的《全国主体功能区规划》,长江三角洲地区是我国三大国家级优化开发区之一,长江经济带有85个县市区处在国家级优化开发区,面积约占全国优化开发区面积的30%;重点开发区423个县市区,面积超过全国各级重点开发区总面积的1/3;农产品主产区和生态功能区分别包括365和302个县市区,其中国家级农产品主产区和生态功能区面积分别占全国同类功能区面积的1/3和15%。20世纪80年代,长江作为中国国土空间开发的一级轴线初步确立,经过30多年的建设,一级轴线地位日益凸显,2014年经济带9省2市GDP占全国的44.7%,多项经济指标占全国的40%左右。作为横跨我国东中西部的一级轴线,其改革开放以来的总体发展,具有几乎和全国总体发展特征一致的特点,如整体发展速度、上中下游(东中西部)发展差异、经济发展的结构性矛盾、资源环境约束等。因此,对长江经济带国土空间结构优化的研究,不仅是建设国家一级轴线的现实需要,更重要的是,通过对其国土空间结构发育特征的深入解析,探讨基于主体功能区规划的经济带空间结构重点和实施方略,以期为全国主体功能区规划的深入实施和国土空间的进一步优化提供科学思路和直接借鉴的案例。

1 长江经济带国土空间结构的主要特征国土空间的研究,一般包括两大方面,一方面是从要素集聚、扩散等视角,对地域空间的点、线、面形态及其结构进行分析[1]。点状形态是指承担吸引要素集聚功能的城镇、产业园区等空间形态,单个城市可以看作是点,联系紧密的多个城市组成的城市群可以看作更大的点。线状形态是指点与点之间的交通联接线,承担要素的空间流动、交换、集散等功能,多条线集结并行成束",与点状要素一起,形成空间要素流动的轴带,也承担着空间要素的集聚功能。面状形态相对于点和线而言,是两种空间形态的承载区域,也是空间要素的疏解区域,相对于城镇而言,是农村和自然空间;针对一定的区域范围,如我国的东中西三大地带、四大区,河流的上中下游、各级行政区等,在空间分析时以面状形态展示。国土空间研究的另一方面是从地表覆盖视角对生产、生活、生态空间,即"三生"空间结构进行分析。由于城市是工商业生产活动和城镇居民生活空间的综合体,农村是农业生产和农民生活空间的综合体,因此,从宏观尺度上,"三生"空间的分析通常也用工业生产与城镇生活空间、农业生产与农村生活空间、生态空间来代替。这样以来,两个方面的分析实际是联系在一起的,点状和线状形态的分析实际是对工业生产和城镇生活空间的分析,面状形态的分析实际是对农业生产与农村生活空间、生态空间的分析。

1.1 "两横三纵"的国土空间开发架构经过30多年的建设,长江经济带整体上已经形成两横三纵"的国土空间开发架构,连接经济带城市群(表 1)。

两横":一横为长江干流轴线,沿长江干流形成4个城市群,分别是长江三角洲、江淮、长江中游和成渝城市群,内河水运发达,高速公路为多数港口的货物集疏运方式,快速铁路连接三大城市群的核心城市,从西到东主要城市为:成都-重庆-(宜昌)-武汉-合肥-南京-上海-杭州,重庆到上海动车时长12小时余;第二条横线为南部的铁路线,即浙赣-湘赣-湘黔-贵昆线,目前快速铁路通到贵阳,连接南部的城市群核心城市:杭州-南昌-株洲(长沙)-贵阳-昆明。三条纵线分别是:东部沿海轴线,通过京沪高铁连接苏北、苏南和浙江沿海主要城市;中部纵轴,由两条并行轴线组成,一是京广快线,连接武汉和长株潭城市群,二是京九线,连接合肥-安庆-九江-南昌城市群,其中合肥到南昌的快速铁路通过武汉连接;西部纵向轴线为成渝-渝黔线/成昆线,分别连接成渝-黔中城市群和成渝(成都)-滇中城市群。表 1显示,长江干流沿线轴线是横向主轴,面积占长江经济带的16%多,人口和GDP总量分别占1/3和45%;纵向轴线以东部沿海轴线份量重,面积仅占6%多,人口和GDP分别超过1/5和1/3;西部轴线面积较大,面积和人口比重将近占经济带的1/5,和面积相比,经济总量比重偏低。

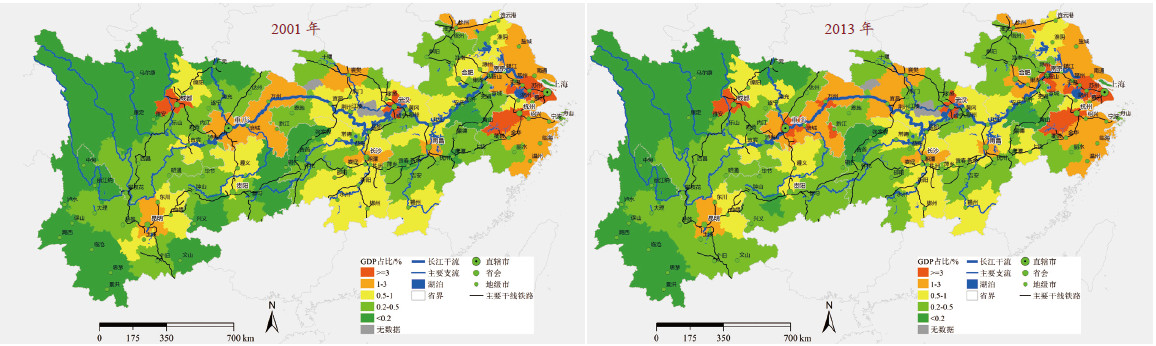

1.2 空间要素向沿海沿江集聚,经济发展水平下游向上游呈梯级下降对比2001年和2013年经济带地级行政区GDP占9省2市全部地市合计比重的变化(图 1),统计显示,1978年以来,长江经济带沿海和沿江地区的GDP占比中,除上海市表现为下降趋势外,其余均显著上升,沿长江干流的26个市(州) GDP占经济带的比重从1978年的1/4上升至2013年的1/3。2001年,占比超过1%的地区有27个,除昆明、长沙和南昌的市辖区外,都分布在沿海和沿江,2013年数量增加了3个,也都分布在沿海和沿江区域。从沿江的江苏、安徽和湖北3省看,自1980年以来,江苏、安徽、湖北长江干流沿岸地市的GDP和人口比重均呈上升态势,其中,安徽省持续上升,江苏和湖北在2010年后略有下降趋势,但总体以上升为主(图 2)。

|

| 图 1 长江经济带地市GDP 占比的变化 |

|

| 图 2 沿江省份干流沿岸地市的极化态势 |

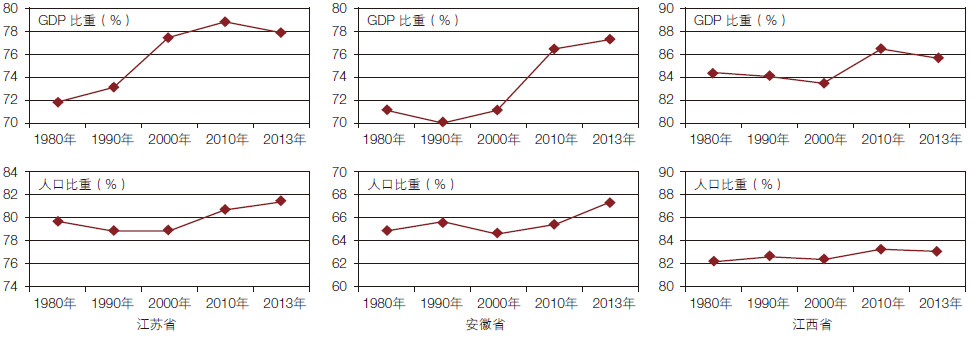

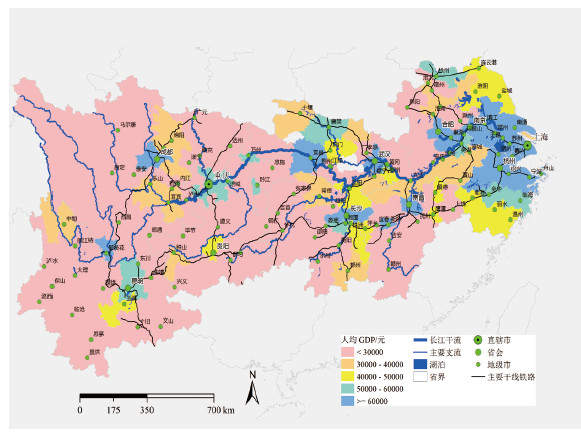

集聚的同时,区域差距扩大,主要表现为两大特征,一是经济发展水平由下游①至上游呈梯级下降态势[13]。长江干流沿岸地区(2个直辖市、25个地级市、1个自治州)从下游到上游,人均GDP和人口密度呈阶梯式下降,长江三角洲地区和其他地区的梯度差,比中上游的梯度差高出许多。2013年人均GDP,下游3省市地级行政区平均为7.59×104元,中游4省平均为3.70×104元,上游4省平均3.13×104元。"梯度"特征还表现为行政接壤地区的低谷特征,长江经济带干流沿岸地区人均GDP有两个低谷区,为湖北、安徽、重庆行政区的边缘地带(图 3)。二是表现在干流沿岸地市和外围地市的差距。从人均收入的情况来看,总体上长江干流沿岸地区的地市高于其他地市,这种情况以中下游表现尤为显著。以江苏、安徽和湖北3省为例(表 2),统计显示,2012年干流沿岸地市的城镇居民人均可支配收入比其他地市的分别高出江苏11 240元、安徽4 207元、湖北1 723元,农民人均纯收入分别高出江苏4 978元、安徽 1 582 元、湖北 296 元。

|

| 图 3 2013 年长江经济带地级行政区人均GDP 的空间分布 |

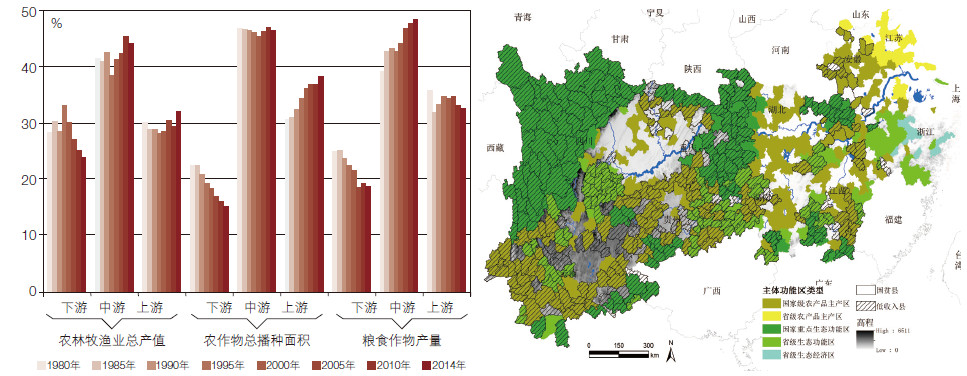

长江流域历来是我国多种大宗农产品的主要生产基地[14],改革开放以来,随着第一产业在三产结构中比重下降的同时,主要农产品产量在全国的比重显著下降。与此同时,农业生产空间向上游转移。1980年以来,经济带农林牧渔业总产值、农作物总播种面积、粮食作物产量3项指标,下游地区3省市占经济带的比重均呈下降趋势,而上游则以上升为主,中游则整体上表现为波动中上升(图 4)。

|

| 图 4 长江经济带农业生产空间格局及其的变化 |

长江经济带区域发展差距显著,长江三角洲3省市是我国经济发展最快、人均收入最高的地区之一,上游的贵州省是我国人均收入最低的省份之一。全国590个扶贫重点县中,有260个分布在这里;14个连片特困区中,长江经济带分布有313个,约占全国特困区县数量的46.23%,面积占全国特困区面积的24.3%,均高于长江经济带县域个数和总面积占全国的比例(37.83%和20%);农产品主产区和重点生态功能区中47%的县为贫困县,2/3的县为低收入县;从空间分布上看,国贫县和低收入县绝大多数位于主体功能区中的农产品主产区和重点生态功能区(图 4)。农业生产空间向上游和山区的转移,对贫困地区的快速脱贫产生不利影响。从全国贫困县域平均的农民人均纯收入来看,2011年重庆和安徽县域平均的农民人均纯收入高于5 000元,在全国各省市区贫困区中排位靠前;湖南和云南低于4 500元,在各省市区中排位靠后;其余各省处在中游水平。

1.4 国土空间整体开发强度较高,资源环境压力大长江流域多年平均径流量9 6 1 6 × 108 m 3,约占中国的3 4%,相当于黄、淮、海河水资源总量的5.5倍,丰富的水资源既是支撑长江经济带经济发展的基础,又是全国淡水资源的重要保障。南水北调工程年调水量约为448×108 m3,其中东、中、西线分别为148×108、130×108和170×108 m3,三线供水区域空置面积达到145×104 km2,占全国陆地面积的15%,供水规划区受益人口超过4亿人。目前来看,水资源开发利用率不到20%,低于全国平均水平,但部分区域、尤其是下游地区已经大大超过了水资源开发利用的健康状态,已经达到"不健康"的水平[15]。从用水量看,2013年经济带用水总量占全国比例为42.9%,中下游省市人均用水量仅浙江低于全国水平,其他皆高于全国水平,水资源供需矛盾凸显。加之,每年巨大的蓄水、调水量,对维持河流正常的生态用水和航道用水产生巨大的不利影响。

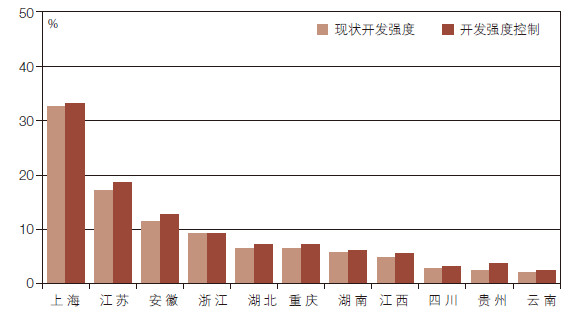

从土地资源来看,长江经济带人均量少,开发强度大,供需矛盾突出。根据《全国主体功能区规划》测算[16],长江经济带的沪、苏、浙、鄂、湘5省市人均可利用土地资源量在全国31个省市区中排名均处于后10位,其中下游3省市处于后5位,同处于后5位的还有北京和天津。从目前的开发强度上看只有川滇黔3省在5%以下,其余省市均远超全国平均水平。上海为全国最高,达38%左右,江苏、浙江、安徽均超过10%,重庆、江西、湖北、湖南在5%-10%之间(图 5)。

|

| 图 5 长江经济带各省市现状开发强度和控制目标(根据9省2市主体功能区规划报告整理) |

大气、水环境污染日益突出。大气环境方面,PM2.5对长江三角洲地区大气环境影响日益严重,2000-2013年,浓度呈显著的增加趋势,以上海-杭州-南京构成三角型的高值区[17],且有向中上游扩展的趋势。水环境方面,据统计,2000年以来,全国每年发生的水污染事故中,将近60%的事故发生在长江经济带省市,其中2/3-3/4的事故发生在中下游7省市。2011-2013年,长江经济带每年的废水排放量占全国的比重都在40%以上,其中40%以上分布在东部3省市,1/3以上分布在中部4省;每年的COD排放量占全国的1/3以上,其中45%以上分布在中部4省。全国水资源污染严重的城市包括上海、南京、杭州、南通、武汉、黄石、重庆、成都等,几乎都集中于长江干流沿岸地区。与此同时,长江三角洲已经出现严重的跨界水污染问题,京杭运河长三角段、太湖、长江中下游段、钱塘江段等水资源都受到不同程度的污染。

2 国土空间优化的重点方向 2.1 以主体功能区规划为基础,细化空间功能单元和区域类型,控制开发强度空间功能区域培育的主旨是形成要素合理配置、土地利用高效、自然和人文环境协调友好的有序空间结构。从开发上讲,要根据资源环境承载能力,确定科学合理的土地开发强度,控制人类活动的无序扩大;从保护上讲,要最大程度地保留自然生态空间、人居环境舒适空间、未来开发需求的预留空间。

主体功能区规划以县域尺度为最小评价和划分单元,这只是国土空间利用和保护规划的第一步工作,下一步要进行更精细尺度地块的功能划分,确定四类主体功能区域中开发利用、保护、预留的自然单元范围。因此,四大功能定位显然已不适合在更小地域尺度上应用,应有更细致、便于科学利用和保护的分类体系。

因长江经济带地域范围较大,国家政治、经济目标,地方需求目标,加快发展和谨慎保护目标交织在一起,不同目标对地域空间的分类认识差异较大。要想完成多目标、多因素的大范围、精细单元的功能分区需要更多的时间和精力。鉴于此,在认真贯彻落实主体功能区规划的同时,目前应对一些需求迫切的关键区域加以重点关注。

(1)未来增长的关键区域。主要指各地批复或申请即将批复的国家级新区,或省级政府拟建立的各类开发区、工业或服务业园区。对于此类区域,应控制总量的增长,已批复的区域应严格控制开发强度,严格控制生产性空间的扩张比例,强制保持足量的生态空间和生活空间,根据各地资源环境容量确定产业准入门槛。

(2)重点区域生活空间功能区域。一是指干流和一级支流沿岸,为保证居民生活、休闲和景观保护必需的功能区域;二是指城市群、一些大城市内部或周边控制城市硬化土地扩张而必须保留的开敞空间。

(3)生态系统保护的关键区域。主要包括生态红线区域、各级各类禁止开发区域、自然生物和农作物物种多样性保护区域、大型景观保护区域、干流或主要支流河势控制的关键区域,应依据国家、地方和行业相关标准进行划分。

(4)跨区域重大问题交织的关键区域。一是指大型水利工程建设和实施的区域,如三峡水库、南水北调水源地及输水区域等;二是指跨省市河流、湖泊及其流域水环境保护区域,如干流及主要支流跨行政边界断面、太湖、洞庭湖等;三是大气、水环境容量已经严重超载的区域。对上述区域应由国家出面,尽快制订相关政策,划定保护或治理区域,控制问题的进一步恶化。

(5)特殊区域。主要指资源贫乏、生态极其脆弱、缺乏发展条件的贫困区域,民族文化保护的主要区域。

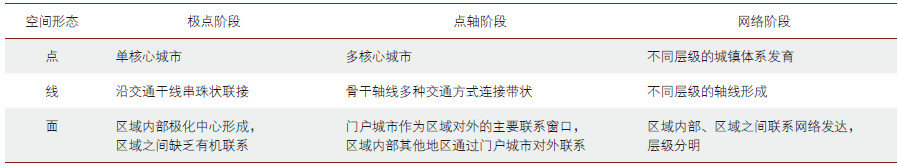

2.2 以城市群核心城市为节点,建设快速连接轴线,完善网络化、开放型空间系统按照国土空间结构演进的规律,可以分为据点阶段--形成中心城市,不断集聚;点轴阶段--若干中心城市通过交通干线连接,以线状方式吸引周边地区,逐步发育成轴带;网络化阶段--不同层级的城市、不同层级的轴带连接,形成四通八达的网络状结构(表 3)。从长江经济带来看,目前,下游省市(指上海、江苏、浙江),空间结构已呈网络化,特别是长江干流以南地区,快速铁路连接干流南岸城市,直至浙江沿海;公路网密度高,高速公路发达;南京至上海、南京至杭州最快的陆路通行时间分别不到60分钟和90分钟。

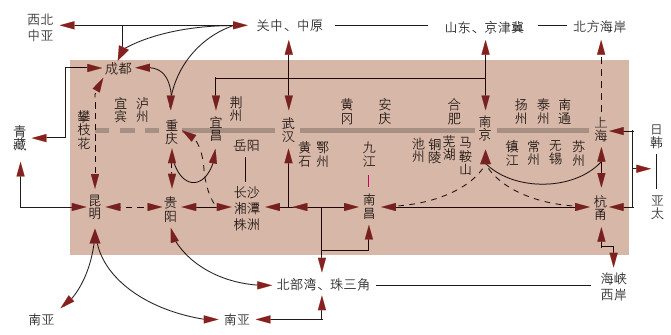

建立"三大两小"城市群之间的快速连接线,以长江干流为主轴,南部铁路线为副轴,壮大横向联系轴线。干流轴线依托黄金水道和陆路快速干线沪汉蓉高速铁路和沪蓉高速公路,连接三大国家级城市群和江淮城市群的核心城市和国家级新区。南部轴线依托沪昆高速铁路和高速公路、杭瑞高速公路,连接长三角城市群、长江中游城市群的南昌、株洲(长沙),黔中、滇中城市群。两条轴线形成以上海为顶点,向南北两翼辐射的空间态势,两条轴线之间由京沪、京九、京广、焦枝-枝柳、成渝-渝黔-成昆等纵向陆路干线连接。

壮大东中西三大纵向主轴,东部纵轴以京沪-沪杭甬高铁为主干,联接海岸带、沿海高速、宁杭甬、宁合等快速交通,与下游水系航道一起形成多种运输方式组成的立体化综合运输网络。中部纵轴以京广高铁为主干,联接京港澳高速、武汉-九江-南昌快速铁路、京九铁路、福银高速等陆路通道,形成连接中游各城市、都市圈的网络结构。西部纵轴以成渝-渝黔快速铁路为主干,连接兰海高速、成昆等交通线,形成"一横一环"的网络结构。

完善开放型空间系统,以枢纽机场为中心,以上海、重庆、杭州、武汉、长沙、昆明等城市的国际机场为重点,通过增加航班密度和通行城市,形成通往全球的空中网络。以上海港为主枢纽,以南京、苏州、武汉和重庆港为干流分段枢纽港,组织沿江港口货物集散,合理定位上海洋山深水港、宁波海港、太仓港等沿海港口功能,共同形成以上海为核心的国际航运中心,形成通达全球的海运网络,重塑海上丝路。结合《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014-2020年)》的实施,完善铁水联运系统,以重庆、成都、武汉、长沙为起点,合理组织中欧国际班列,建设渝新欧、蓉欧快铁、汉新欧、湘欧快线,培育中亚、欧洲的连通线。尽快建设与昆明、南宁的快速通道,培育南亚陆路通道。通过两横三纵的陆路轴线,形成与国内沿海地区、中部地区、西部地区的对外联系通道(图 6)。

|

| 图 6 长江经济带重点轴线示意图 |

所谓新型增长极,一种是针对传统的增长极来说,需要转型升级,转换经济增长和产业发展方式,与沿江地区其他增长极在经济增长、产业功能上错位发展;有一些传统的经济中心,需要培育新的经济增长方式,转移传统的增长方式,以便继续发挥引领或集聚功能。另一种是区域新的增长极,承担经济增长和要素进一步集聚的主要功能。根据国务院《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),围绕五大制造业集群和两大现代服务业建设,科学评估各城市群及城市群中各核心城市在未来长江经济带一体化中的功能定位,找准方向,努力培育新的增长方式,继续发挥传统区域中心的增长极作用和引领功能。

根据对"三大两小"城市群的初步分析,未来一段时间新型增长极的培育主要包括:

(1)强化国际贸易和金融中心地位,切实发挥上海的窗口作用。2020年上海市主要围绕4个中心建设:经济中心、金融中心、贸易中心和航运中心。按照上海目前面临的资源环境约束、经济和社会发展瓶颈及其在长江经济带的地位,今后发展应以发挥科技优势、知识优势和面向国际有利区位的优势,一方面以浦东自由贸易区建设为重点,推动国际贸易中心的发展,并结合杭州湾城市群和浙江省海峡西岸城市群的建设,推动与"一带一路"向海战略的衔接;另一方面,以国际金融中心建设为重点,引领经济带高端服务业发展,为经济带经济一体化提供支撑。

(2)加快产业升级改造,打造长江三角洲制造业产业集群。发挥长江三角洲沿海和沿江航运和制造业基础优势,一方面依托上海国际贸易中心建设,加快国内外贸易和物流业发展;另一方面,依托浦东自由贸易区、南京江北新区、浙江舟山新区建设,充分发挥市场调节作用,加快传统优势产业的升级改造和"腾笼换鸟",推进以高端制造业为核心产业集群建设,推动以航运业、物流业为重点的现代服务业发展。

(3)壮大南京都市圈和武汉都市圈区域级增长极(群)功能,培育下游至中游、东部至中部的增长区域。从干流沿岸增长极点的发育来看,一是下游较为集中,二是中游以下南岸发育较好。从南京到武汉的江段缺少重要的增长极,该江段长度约800 km,超过宜昌以下中下游河长的40%。其中自然航道条件不好,优质的岸线资源缺乏是其主要的原因;另外横向联系通道薄弱,安徽和江西两省的省会城市又远离干流两岸,因此形成了长江轴线上的低谷区域。对于该江段的发展,可采用"壮大两头、扶持中间"的策略。一是以南京为中心,联接北岸的扬州、合肥和南岸的镇江、马鞍山、芜湖、铜陵等城市,以长江黄金水道12.5 m水深延伸和南京江北新区建设为契机,壮大南京都市圈,培育连接东部和中部增长极(群);以武汉为中心,连接武汉都市圈和长沙都市圈,以武汉长江新区的申请和建设为契机,建设大武汉都市圈,培育长江中游和中部地区的增长极(群)。二是利用长江中游航道整治,南昌、九江、安庆等港口扩能建设和合肥-九江、九江-武汉快速铁路建设的机会,培育南昌-九江-安庆-池州新增长极。

(4)发挥成渝都市圈的增长极功能,以滇中城市群和黔中城市群为重点,加大西部要素的集聚。依托重庆两江新区、成都天府新区、贵州贵安新区、云南滇中新区,建设高新技术产业、先进制造业和现代服务业基地,科技教育、商贸物流、金融中心,深化内陆开放的试验区和城乡统筹发展区,形成支撑经济带上游地区经济增长的新型极点[18]。通过成都-重庆-贵阳-昆明快速通道的建设,加强西部增长极点之间的联系;通过成都-康定通道、贵阳-南宁通道、云南国际通道的建设,加强与"一带一路"西向战略的衔接。

2.4 保障农业生产空间,建立多样化生态屏障空间,促进公平发展根据各省市主体功能区规划统计,长江经济带农产品主产区365个县市区,面积66.9×104 km2,其中,90%的县市区为国家级农产品主产区,面积接近全国同类功能区面积的1/3;农产品主产区主要分布在中上游,未来主要的功能一是发挥传统农业和农业技术劳动力优势,建立现代农业体系,为全国提供优势农产品和农业技术服务;二是发挥资源多样化优势,建立特色农业体系,为经济带和城市化地区提供多样化农产品和农业、农村休闲空间。重点生态功能区302个县市区,面积88.4×104 km2,占经济带面积的40%以上,其中2/3以上的县市区为国家级,面积占全国同类功能区面积的15.1%;重点生态功能区2/3以上分布在上游地区,这里有中国最重要的亚热带及其山地森林生态系统、湿地生态系统,是全国重要的生物及生态系统多样性保护区,是经济带重要的水源涵养、土壤保持和石漠化防治区。

严格实行耕地红线,切实保证基本农田面积和空间落地,保障农业生产空间。以淮北平原、长江下游平原、两湖平原、成都平原、江南丘陵、云贵高原6大片区为主[19],大力发展现代农业,重点建设以双季稻为主的优质水稻、以优质弱筋和中筋小麦为主的优质专用小麦、以及优质棉花、"双低"优质油菜、以生猪与家禽为主的畜产品、以淡水鱼类与河蟹为主的水产品产业生产区域,培育稳定的生产空间。根据上中下游的特点,建立特色化的农业体系,上游发展烤烟、中药材、茶叶等特色农业,中游农业生产条件较好,应提高农业机械化水平,大力发展粮食、水产品等主要农产品,下游发展都市农业。

以海岸带、大别山-幕阜山、秦巴山-武陵山-三峡库区-乌蒙山、青藏高原东南缘山地为主,构筑纵向生态屏障带。通过海岸及长江口湿地的系统保护与环境治理,以及海洋自然保护区、海洋及海岸岸线特别保护区的建设,恢复海岸及近海生态环境。通过天然林保护工程、退耕还林工程的实施,加大森林植被的抚育,提升水源涵养功能,保护生态和生态系统多样性。通过实施干流沿岸、湖区和库区周边防护林体系建设,提升水源涵养、防洪蓄洪、淡水资源保障的能力。在城市群地区,加强城市生态系统营造,提高城市绿地覆盖率;充分利用自然景观,建立生态隔离带,扩大城市生态空间。

加强对贫困和欠发达地区的扶持,一方面对自然条件差、极贫困地区,加大人口疏解;对具备一定资源条件的地区、实施生态式资源开发策略,同时加大资源开发和生态保护的补偿力度,改善地区经济,保障人民的基本生活条件。另一方面,通过小城镇建设,扶持中小型人口集散和公共服务中心,提升公共服务水平。除基本公共服务建设需要外,应严格控制大规模的基础设施建设。积极发展都市农业、城郊农业、设施农业、休闲农业为主,提高城郊农村地区生活水平。

3 结语认清长江经济带的区域特点是确定国土空间开发宏观战略的基础。经济带拥有全国国土面积的1/5,横跨东中西部,区域发展条件的复杂性堪称是全国的缩影,区域发展的特征也是全国的一面镜子,对其发展战略的研究在很大程度上就是对中国区域发展战略的整体研究。长江多年平均径流量约占全国总量的1/3余,是中国最大的淡水"水库",保护好长江,利用好长江,既是全国的水资源安全问题,也是全国性的国土安全问题。经济带位于中国自然景观、生态系统多样性最为丰富的区域,国土开发与保护既要坚持一体化的框架,也要兼顾多样性的特征。经济带地处中国东西开放、南北协作的优越区位,塑造开放性国土是其必然的,也是最佳的选择。

长江经济带国土空间优化应遵循国土空间结构演化的基本规律,按"点、线、面"形式组织国土空间结构,从"面"上看,应以主体功能区规划为基础,控制开发强度,细化空间功能单元和区域类型,近期尤其是应对一些需求迫切的关键区域加以重点关注。从"线上看,主要通过城市群核心城市节点间快速连接轴线的建设,完善网络化、开放型的国土空间系统。从"点上看,应以国家级城市群、国家新区建设为重点,培育新型增长极(群)。通过上述途径的空间结构组织,以资源环境承载能力综合评价为依据[20],科学配置工业生产与城镇生活空间、保障农业生产空间、优化农村生活空间、构筑多样化的生态屏障空间,促进公平发展。

| [1] | 陆大道. 空间结构理论与区域发展. 科学, 1989, 41 (2) :108-111. |

| Cited By in Cnki (15) | |

| [2] | 陆大道.论区域的最佳结构与最佳发展——提出“点—轴系 统”和“T”型结构以来的回顾与再分析.地理学报, 2001, 56 (2) :127-135. |

| Cited By in Cnki (526) | |

| [3] | 樊杰. 主体功能区战略与优化国土空间开发格局. 中国科学院 院刊, 2013, 28 (2) : 193-206. |

| Cited By in Cnki (40) | |

| [4] | 陆大道. 我国区域开发的宏观战略. 地理学报, 1987, 42 (2) : 97-105. |

| Cited By in Cnki (131) | |

| [5] | 刘江. 中国地区发展回顾与展望 (综合卷) . 北京: 中国物价出 版社, 1999. |

| Cited By in Cnki | |

| [6] | 陆大道. 2000 年我国工业生产力布局总图的科学基础. 地理科 学, 1986, 6 (2) : 375-384. |

| Cited By in Cnki (146) | |

| [7] | 陆大道, 刘毅, 樊杰. 我国区域政策实施效果与区域发展的基 本态势. 地理学报, 1999, 54 (6) : 496-508. |

| Cited By in Cnki (195) | |

| [8] | 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报. [2015-10-29]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/29/content2955802.htm. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 樊杰, 郭锐. 面向“十三五”创新区域治理体系的若干重点问 题. 经济地理, 2015, 35 (1) : 1-6. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [10] | 樊杰, 王亚飞, 陈东, 等. 长江经济带国土空间开发结构解 析. 地理科学进展, 2015, 34 (11) : 1336-1344. |

| Cited By in Cnki | |

| [11] | 樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70 (2) : 186-201. |

| Cited By in Cnki (4) | |

| [12] | 樊杰. 我国主体功能区划的科学基础. 地理学报, 2007, 62 (4) : 339-350. |

| Cited By in Cnki (528) | |

| [13] | 刘毅, 周成虎, 王传胜, 等. 长江经济带建设的若干问题与建议, 地理科学进展, 2015, 34 (11) : 1345-1355. |

| Cited By in Cnki | |

| [14] | 虞孝感, 陈雯. 长江产业带发展态势与若干重大问题. 中国科 学院院刊, 1995, (3) : 231-236. |

| Cited By in Cnki (9) | |

| [15] | 雷静, 张琳, 黄站峰. 长江流域水资源开发利用率初步研究. 人民长江, 2010, 41 (3) : 11-14. |

| Cited By in Cnki (3) | |

| [16] | Xu Y, Tang Q, Fan J, et al. Assessing construction land potential and its spatial pattern in China. Landscape and Urban Planning,2011, 103: 207-216. |

| Click to display the text | |

| [17] | 徐建辉, 江洪. 长江三角洲 PM2.5 质量浓度遥感估算与时空 分布特征. 环境科学, 2015, 36 (9) : 3119-3127. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [18] | 方创琳, 周成虎, 王振波. 长江经济带城市群可持续发展 战略问题与分级梯度发展重点. 地理科学进展, 2015, 34 (11) : 1398-1408. |

| Cited By in Cnki | |

| [19] | 陈雯, 孙伟, 吴加伟, 等. 长江经济带开发与保护空间格局构建 及其分析路径. 地理科学进展, 2015, 34 (11) : 1388-1397. |

| Cited By in Cnki | |

| [20] | 樊杰, 陶岸君, 陈田, 等. 资源环境承载能力评价在汶川地震灾 后恢复重建规划中的基础性作用.中国科学院院刊, 2008, 23 (5) : 387-392. |

| Cited By in Cnki (9) |