2 中国科学院重大科技任务局 北京 100864;

3 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101

2 Bureau of Major R&D Programs, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

全球陆地和海洋的平均温度在 1880 — 2012 年间增加了 0.85℃[1]。大气中二氧化碳 (CO2)浓度不断增加导致的全球气候变暖引起了国际社会的广泛关注。当前国际气候变化公约谈判的重要科学基础之一,是假定未来全球平均气温相对工业革命前的增温控制在 2 ℃ 之内(即所谓的 2 ℃ 阈值),相应的 CO2 当量浓度不超过 450 ppm(CO2 当量浓度是指 CO2 的浓度,该浓度会造成与混合的温室气体和其他强迫分量等同的辐射强迫)。 2009 年哥本哈根大会已使 2 ℃ 阈值从科学认知演变为政治共识。全球温度变化与温室气体浓度的对应关系,是减排目标的逻辑起点,本质上是 CO2 排放空间的问题。

2℃ 增温是否与 450 ppm CO2 当量浓度挂钩决定于温度对 CO2 浓度的敏感性(气候敏感性)。气候系统中影响气候敏感性的主要因子包括气候系统的自然变率、气候系统的反馈过程(云和水汽的反馈、冰雪反照率反馈、黑体辐射反馈) 和气溶胶的增降温效应。政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change ,IPCC)第五次气候变化评估报告(AR5)指出,在考虑了温室气体(CO2、 甲烷、氧化亚氮、氟氯碳化合物)、气溶胶(硫酸盐、硝酸盐、铵盐、黑碳、有机碳)、平流层和对流层臭氧以及土地利用导致的反照率效应后,1750 —2011 年的人为辐射强迫是 2.3 Wm-2,折算出当前大气 CO2 当量浓度是 430 ppm [1]。 需要指出的是,IPCC 辐射强迫的估算和气候敏感性的结论主要是根据全球气候系统模式的数值模拟得到的。在相同的人为辐射强迫下,不同气候模式模拟的增温幅度差别很大,减小气候模式模拟的不确定性依赖于全球气候系统的改进和完善以及气象要素和大气成分等的长期观测。

随着国民经济的发展,我国温室气体的排放和气溶胶的浓度均是高值,因此迫切需要从科学层面深入研究给出全球 2 ℃ 增温对应的温室气体浓度及出现时间,为国家气候变化外交谈判和应对气候变化政策制定提供依据。2011 年,中科院启动实施了战略性先导科技专项 “应对气候变化的碳收支认证及相关问题”(简称“碳专项”),气候敏感性任务群(以下简称“任务群”)作为碳专项的 5 个任务群之一,从获取气候变化基础数据、 发展完善中科院气候系统模式(CAS-CSM)和预估全球 2 ℃ 增温对应的温室气体浓度及出现时间这 3 个方面进行了深入研究,取得了气候敏感性的一系列新认识。

2 研究目标和研究内容针对气候变化外交谈判和应对气候变化政策制定的重大需求,任务群总体目标是给出全球 2 ℃ 增温对应的温室气体浓度及出现时间。任务群下设 4 个项目:“过去 2 000 年气候变化记录、幅度、速率、周期、突变、原因”、“过去百年气候增暖及成因”、“我国气溶胶历史变化及气候效应”和“气候模式模拟和预估中的不确定性问题”。具体研究内容如下:

(1)过去 2 000 年气候变化规律。利用文献、树轮、珊瑚、湖泊沉积物、石笋、冰芯数据,重建中国 7 大区域(西北、青藏高原、西南、东北、华北、长江流域、华南地区)及中国全境的过去 2 000 年高信度温度变化序列。辨识过去 2 000 年温度变化的趋势、周期和突变事件,揭示特征时段(中世纪暖期、小冰期、20 世纪暖期)的温度变化幅度、速率及其区域差异,并揭示过去 2 000 年中国与全球气候变化的关联及其动力学机制以及 20 世纪增暖的历史地位和自然贡献。

(2)过去百年气候增暖及成因。发展均一化的近百年中国器测气温观测序列,量化早期站点稀疏等因素对于估算区域平均温度的影响,进而评估近百年温度波动特征和长期趋势。开展城市化气候效应的观测和模拟研究,定量评估城市化对中国气温序列的影响,认识城市化的气候效应机制。更完整地揭示过去百年环境格局变化,研究主要农作物产量和流域径流对于气候变暖的敏感性。评估和发展年代际气温变化的预估方法。

(3)气溶胶气候效应。自主研制我国气溶胶和气溶胶前体物排放清单,集成地面、飞机和卫星对不同气溶胶成分浓度、气溶胶光学特性、云微物理参数的观测,获得国家尺度气溶胶的主要类型、不同粒径段浓度以及时空分布特征,建立气溶胶数据库。利用统计分析和气候模式揭示中国区域气溶胶的增、降温效应及其区域特征,并在考虑了气溶胶之后,评估全球增温 2 ℃ 阈值对应的温室气体浓度和出现时间。

(4)CAS-CSM 发展及气候预估。发展具有国际先进水平的 CAS-CSM,系统评估气候系统模式对过去气候变化,尤其是年代际气候变化的模拟能力,理解自然因素与人为因素对全球及东亚过去气候变化的相对贡献。 利用 CAS-CSM 参与国际模式比较计划,科学评估耦合气候模式对温室气体强迫的敏感性,给出全球 2 ℃ 增温对应的温室气体浓度及出现时间。

上述 4 方面的研究聚焦了气候系统中影响气候敏感性的主要因子(气候系统的自然变率、云和水汽的反馈过程和气溶胶的增降温效应)。基于重建的 2 000 年温度序列和近百年观测气温的均一化序列,获取数十年至百年周期温度变率的统计关系和基于观测资料的气候敏感性。通过中国区域气溶胶浓度和光学参数的观测,获得代表中国大气化学和气候特点的气溶胶参数化方案,更准确地模拟气溶胶的气候效应。自主研制了全球植被动力学模式、云-气溶胶-辐射相互作用等关键物理过程的参数化方案,改进和完善了 CAS-CSM,通过历史气候及其敏感性的模拟对模式进行验证,预估在考虑了我国高气溶胶浓度以后 2 ℃ 增温对应的温室气体浓度。

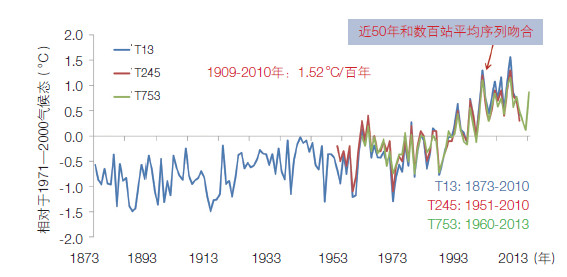

3 任务群主要研究进展 3.1 均一化的中国百年气温序列和增暖新认识收集、整编了多个来源的百年尺度器测气温资料,经过统一、可核查的严格质量控制,综合利用标准序列法、偏最小二乘回归、多元回归等插补方法进行缺测值插补,建立了 18 个站 1909—2009 年气温月值序列,进而对各序列进行了初步的均一化检验与校订,最终得到一套新的百年气温序列集。对比新建立的百年气温距平序列以及中国东部、整个中国地区以及英国东英格利亚大学气候研究所(Climate Research Unit ,CRU)资料的长期变化趋势,可见近几十年几套资料序列几乎重合 (图 1),说明其对中国区域具有很好的代表性。

均一化的气温序列显示了 1.52 ℃(100 yr)-1 的增暖速率,这比 IPCC 第 5 次评估报告所得的 1901—2012 年全球平均增暖 0.89 ℃ 要快,原因在于西伯利亚急剧增暖导致中国冬季寒潮减弱、印度洋持续增暖加剧区域暖平流以及局地城市化效应对近几十年气温序列增暖的贡献(应在 20% 以内)。这说明我国是受近百年人类活动所致全球变暖影响较大的区域。

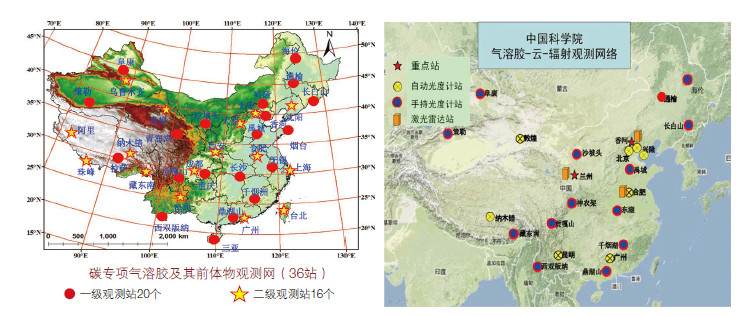

3.2 中国国家尺度、长时间、系统性浓度和光学参数观测资料以及对中国气溶胶重要性的新认识IPCC 第 5 次气候变化评估报告总结指出,在气候变化的诸多驱动因子中,气溶胶的气候效应仍然是各种因素中不确定性最大的部分。作为全球气溶胶浓度最高的区域之一,中国气溶胶在气候变化中的作用尤其重要。任务群建立了中科院的气溶胶地面浓度观测网 (36 个观测站点)和气溶胶-云-辐射观测网(23 个光学参数观测站点、3 个激光雷达观测站和 2 个重点站),统一仪器设备、实验标准和数据规范,系统开展面向中国区域气溶胶及其气候效应的观测研究(图 2)。2个观测网通过 2012—2014 年的连续观测,已获取全国气溶胶各主要成分(硫酸盐、硝酸盐、铵盐、黑碳和有机碳等)在 9 个粒径段 (<0.43、0.43—0.65、0.65—1.1、 1.1—2.1、2.1—3.3、3.3—4.7、4.7—5.8、5.8—9.0 和 >9.0 μm)质量浓度、全国气溶胶气体前体物 SO2、NOx、 CO、O3 和 VOCs 时空变化特征、全国 VOCs 时空分布与来源解析以及全国气溶胶光学特性时空分布,为区域和全球气候模式模拟的大气气溶胶时空分布提供基本参数和校验数据。瞄准国际气候模式的发展趋势,在国家尺度上观测多成分和多粒径段的气溶胶,在国际国内均具有科学先进性。相关观测网的介绍已发表在 Bulletin of the American Meteorological Society 期刊上[3]。

|

| 图 2 中科院“气溶胶地面浓度观测网”和“气溶胶-云-辐射观测网 |

以观测数据作为支撑,已确信 IPCC AR5 采用的气溶胶-气候模式普遍低估中国区域气溶胶的浓度和光学厚度,即低估了气溶胶在气候敏感性中的作用,为国际国内气溶胶气候效应的模拟研究提出了新的挑战。

3.3 中科院气候系统模式的改进和完善针对显著影响气候模式模拟不确定性的关键物理过程,包括植被-气候相互作用、云-气溶胶-辐射相互作用、非均匀下垫面陆气相互作用等,发展和改进相应的参数化方案,并通过耦合集成,实现了 CAS-CSM 的改进和完善(图 3)。

|

| 图 3 中科院气候系统模式及其关键物理过程参数化的改进 |

任务群研发的大气环流模式中的云-气溶胶-辐射集合系统(Cloud-Aerosol-Radiation,CAR),基本涵盖了当前国际上主要研究机构的气候和天气模式中的各种云、 气溶胶以及辐射参数化方案,可显著降低大气模式对辐射通量的模拟误差。利用CAR系统揭示了不同辐射传输方案计算结果之间差异的物理原因,成功减少了不同辐射传输方案计算结果之间的差异,用统一的方法成功地改进了多辐射参数化方案的计算精度,为突破性地探究云、气溶胶、辐射相关物理过程及其相互作用和反馈机制提供了一个有用的新方法和新思路。

任务群自主研发了中科院全球植被动力学模式 (Dynamical Global Vegetation Model ,CAS-DGVM)[4],显著降低了国际现有 DGVM 模拟的全球植被分布的谱密度特征偏差,改善了对植被生态格局和结构的模拟。CASDGVM 基于全球植被分布观测资料,针对目前国际 DGVM 在群体动力学参数化方案上的不足,考虑了不同植被类型当前状态对萌衍的影响,引入背景萌衍以及不同植被类型的生长-繁殖分配策略等关键因素。CAS-DGVM 还具有全球灌木林子模式、火干扰参数化方案,在国际上首次正确地模拟出灌木的全球分布及与草原的区分。对火燃烧全球格局及物质排放等的模拟均与观测接近,远优于国际其他模式。这些特色子模式使得 CAS-DGVM 能很好地模拟出当前气候下主要自然植被类型的全球分布格局,同时可很好地刻画气候与植被分布的映射关系。

3.4 基于瞬变气候模拟估算了 2 ℃ 增温对应的 CO2 当量浓度IPCC 为 AR5 模拟化学物质准备了排放清单,包括历史排放和未来排放情景(Representative Concentration Pathways,RCPs),均有每 10 年一套的排放数据。多种 RCPs 代表着对未来社会经济发展的不同假设。任务群研究获得了在未来排放情景下(RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 6.0 和 RCP 8.5),2 ℃ 增温对应的 CO2 当量浓度和出现的时间。基于国内外多个全球气候模式的模拟结果,发现 RCP 2.6 不会达到 2 ℃ 阈值,RC P4.5、RCP 6.0、RCP 8.5 情景下 2 ℃ 增温对应的 CO2 当量浓度分别为 542、560 和 563 ppm。研究还发现,RCP 4.5 情景下最早 2035 年达到 2 ℃或达不到 2 ℃,中间值为 2056 年。 RCP 6.0 情景下 2 ℃出现时间最早 2039 年,最晚 2083 年,中间值为 2063 年。RCP 8.5 情景下 2 ℃ 出现时间最早 2030 年,最晚 2055 年,中间值为 2042 年。因此,当前的气候模式在预估 2 ℃ 出现时间及其对应的 CO2 当量浓度方面存在较大的不确定性。针对参与 IPCC AR 5 的 CAS-CSM 不同版本的研究表明,水汽和反照率正反馈、云的总的负反馈是影响模式敏感度的重要原因[5]。

3.5 全球变暖及其气候影响机制的新认识发现中世纪暖期和 20 世纪暖期的形成机制差异。中世纪暖期主要受自然因子(太阳辐射和火山活动,简称 “SV”)控制,在 SV 增强的情况下,地表受太阳辐射加热,由于热带太平洋东部温跃层较西部浅,海洋恒温效应使得相同的 SV 加热引起的东部增温比西部小,从而加大热带太平洋东西向的海表温度(SST)梯度(类似于 La Niña),使热带太平洋东西向的气压梯度相应增大,赤道东风和 Walker 环流随之加强,有利于水汽向热带季风及暖池区的辐合,使得全球平均降水量显著增加,全球平均温度每增加 1 ℃全球平均降水量增加 2.1%,为海洋动力恒温机制。20 世纪暖期主要受人为因子(即温室气体 GHGs)控制,随着 GHGs 的增加,大气中上层吸收长波辐射增温加剧,使得大气上下层间的温度梯度减小,大气稳定度相应增大,从而削弱 Walker 环流,减小热带太平洋东西向的 SST 梯度(类似于El Niño),不利于水汽向热带季风及暖池区辐合,使得温度每增加 1 ℃ 对应的全球降水增量比中世纪暖期的增量小,全球平均温度每增加 1 ℃全球平均降水量仅增加 1.2%,是大气静力稳定机制。成果发表在 Nature 上[6]。

任务群利用 35 个参加国际耦合模式比较计划(CMI P5)的模式结果,对 RCP 8.5 典型浓度路径下西北太平洋副热带高压(简称西太副高)在未来可能发生的变化及其动力学机理进行了研究。研究结果发现夏季对流层中层的西太副高随着变暖而明显减弱东退,伴有东亚副热带雨带的向东扩展。副高北侧西风的减弱对西太副高的反气旋环流减弱起主要贡献,而其南侧东风的减弱起次要贡献。增暖幅度的空间差异能够合理解释对流层中层西太副高的减弱。在副高南侧,由于赤道波动的“搅拌”作用,增暖幅度在水平方向上较为均匀;而在西太副高北侧,纬度越高增暖越强,导致对流层南暖北冷的经向温度梯度被削弱。根据热成风原理,副高北侧的对流层中层西风显著减弱,进而使西太副高的反气旋环流减弱。该工作为理解东亚未来气温、降水的变化提供了大尺度环流背景,成果发表在 Scientific Reports 上[7]。

4 研究成果任务群为国内外气候变化研究提供了宝贵的基础数据,推动了气候系统模式关键参数化方案的完善和发展,增进了对气候变化机理和气候敏感性的认识,2 ℃ 阈值研究也为国家提供政策支撑。研究成果已开始受到国内外学术界的广泛关注和重视,并逐步在多方面产生重要影响。

(1)过去 2 000 年温度变化序列研究成果为 2013 年 “过去 2 000 年全球变化(Past Global Changes,PAGES 2 K)”工作组在 Nature Geoscience 上发表的研究进展综述论文 Continental-scale temperature variability during the past two millennia 做出了重要贡献。重建的北半球千年温度序列已被IPCC AR 5“古气候”章节图文采用。研究成果也为我国 2015年11月发布的《第三次气候变化国家评估报告》提供了关于中国过去 2 000 年气候变化研究的科学认识。

(2)最新研制的首套中国气象站均一化百年气温序列集,极大改善了中国区域百年气温变化研究的数据基础,已广泛应用于国际国内相关研究领域,并用以更新CRU全球格点温度资料集。我国《第三次气候变化国家评估报告》采纳了新的中国百年增暖趋势 1.52 ℃ (100yr)-1 和成因分析结果。部分方法和软件已用于制定 《地理信息空间抽样与统计》国家标准。Bulletin of the American Meteorological Society 将发表碳专项支持下的该系列进展的综述性报道。均一化百年气温序列集也已被应用于近百年生长季演变、近50年二十四节气气候变化、中国极端高温和降水型跃变等多方面研究。

(3)建立了气溶胶地面浓度观测网(36 个观测站点)和气溶胶-云-辐射观测网(23 个光学参数站点、3 个激光雷达观测站和 2 个重点站),是我国首次为研究气溶胶气候效应设置的国家尺度的、能长时间系统性并行监测气溶胶浓度和光学参数的观测网,特别是按各气溶胶成分(硫酸盐、硝酸盐、铵盐、黑碳和有机碳)划分 9 个粒径段进行观测,首次给出了我国气溶胶物理化学谱分布特征。我国高浓度气溶胶存在显著的粗细模态双峰谱分布结构,这不同于国外已有研究结果。基于上述具有先导性的气溶胶观测数据和样品开展气溶胶气候效应不确定性研究将取得实质性突破。

(4)在模式发展方面,CAS-DGVM 中的灌木子模式、火参数化方案分别被国际最先进的地球系统模式之一的美国国家大气研究中心通用地球系统模式(NCAR CESM)的陆表模式采纳。在模式模拟性能方面,CASCSM 对当代全球及区域气候有着良好的模拟性能,对 ENSO 及其反馈过程的模拟是国际上性能最好的模式之一,在 20 世纪增温模拟模式比对中,CAS-CSM 是再现区域增温趋势最好的模式之一。

任务群的基础科学研究在跻身国际同类研究前列的同时,也培养了一批具有国际影响力的气候科学研究人才。新发布的我国《第三次气候变化国家评估报告》科学问题部分 10 章中有 5 章的首席作者都是任务群研究骨干。此外,任务群研究骨干也担任了 IPCC AR 5 第一工作组第 5 章 Information from PaleoclimateArchives、第 7 章 Clouds and Aerosols、第 14 章 Climate Phenomena and their Relevance for Future Regional Climate Change 以及气候预估图集的主要作者。

5 研究展望综上所述,碳专项气候敏感性任务群进展显著,构建了温度变化及人类活动驱动力(气溶胶)的基础数据库,逐步完善了 CAS-CSM,基于气溶胶和云参数的观测和机理研究,获得了 2 ℃ 增温与温室气体浓度的定量表达,各项研究任务均取得预期成果。实施过程中更加明确了未来研究的突破口和攻关方向,为进一步提高应对气候变化基础科学研究的水平打下了坚实的基础。

5.1 进一步丰富和完善气候变化研究基础数据目前基于多种代用资料的重建技术远不能满足具有高时空分辨率和长时间序列(千年)气候变化记录的需求。任务群已经产生的重建序列,许多长度不足千年,且部分指标的气候意义有待进一步诊断,在时间分辨率上和序列长度上需要进一步提高和延长。此外,在部分区域,资料依然处于空白。这种现状给集成分析工作带来困难,可能对气候变化的区域差异分析造成影响。如何筛选具有明确物理意义的代用气候指标,给过去 2 000 年气候记录重建带来挑战。

构建西部百年尺度气温序列集,完善均一化的中国百年气温资料基础,并基于均一化资料揭示我国近百年气温变化的区域分布特点及其与全球气候变化的联系。进一步发展我国区域长期气候趋势的检测和估算体系,以满足定量化的影响评估和适应研究之需。与代用资料相结合,拓展序列回溯至 1750 年,开展全球工业化以来中国区域温度变化的归因研究,辨识自然驱动与人为驱动的相对贡献。开展全球海表温度变化序列及其不确定性分析,结合地面器测与卫星资料拓展南极等站点稀疏地区气温资料。

任务群目前对气溶胶质量浓度和光学参数的观测主要是聚焦气溶胶的直接气候效应(即气溶胶对辐射的反射和吸收)。在气溶胶气候效应研究方面更具有挑战性的是其间接气候效应(即气溶胶作为云的凝结核,导致形成的云滴减小,云的反照率增强、云的寿命增长、降雨量减小等气候影响)[1]。期望今后有专门面向气溶胶间接气候效应的观测网,在国家尺度观测气溶胶数浓度、云凝结核数浓度、云滴有效半径等关键参数,开展云的微物理特性的机理研究,攻克气溶胶间接气候效应这个国际难题,更准确地评估我国气溶胶在气候敏感性中所起的作用。

5.2 进一步发展完善中科院地球系统模式中科院地球系统模式(CAS-ESM)的核心是 CASCSM 。在 CAS-CSM 基础上,进一步改进和完善 CASESM,重点完善模式对各圈层的物理、化学和生物过程的描述及其参数化方案,包括云-气溶胶-辐射的相互作用、陆表物理及生态系统的非均匀性及多尺度表达、起沙机理及沙尘传输、海盐及气溶胶传输等,并引入人类活动影响(城市化及土地利用)以及适应与调控问题。开展CAS-ESM各个分量模式的全耦合模拟试验及调试,参加包括国际耦合模式比较计划(CMIP)和IPCC模式模拟试验。研究区域高分辨率模式与全球模式耦合及嵌套问题,将CAS-ESM用于短期气候预测和气候预估研究。

5.3 增强区域气候年代际变化规律及其驱动机制的研究开展人类活动和自然因素影响气候变化的归因和检测研究。包括20世纪以来全球和东亚气候变化信号的检测技术(包括观测到的大气、海洋、水循环、积雪、海冰和极端气候事件变化的人为影响信号的检测问题)、自然变化(如太阳活动和火山活动)和人类活动(温室气体、气溶胶和土地利用)影响的归因研究、自然变化和人类活动影响的机理异同研究等。

5.4 建立支撑绿色低碳发展应对气候变化的综合评估平台建立支撑绿色低碳发展应对气候变化的综合评估平台,综合考虑经济-气候-影响—决策各种关系及反馈过程。与碳专项中其他任务群合作,核算与绿色低碳技术和产业建立相应的温室气体和污染物减排规模,用于预测预估未来10—30年全球及中国区域气候变化的趋势和量级,并依此评估气候变化对生态系统、水资源、极端天气气候等方面的可能影响,为我国应对气候变化的总体战略、我国应对气候变化的政策保障提供理论支撑。

| [1] | IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. In: Stocker T F,Qin D, Plattner G K, et al (Eds). Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2013: 1535. Doi:10.1017/ CBO9781107415324. |

| Click to display the text | |

| [2] | Cao L J, Zhao P, Yan Z W, et al. Instrumental temperature series in eastern and central China back to the 19th century. Journal of Geophysical Research- Atmosphere, 2013, 118 (15): 8197-8207. |

| Click to display the text | |

| [3] | Xin J Y,Wang Y S,Pan Y P, et al. The campaign on atmospheric aerosol research network of China: CARE-China. Bulletin of the American Meteorological Society, 2015, 96:1137-1155. |

| Click to display the text | |

| [4] | Zeng X D, Li F, Song X, et al. Development of the IAP dynamic global vegetation model. Advances in Atmospheric Sciences,2014, 31: 505-514. |

| Click to display the text | |

| [5] | 周天军,陈晓龙.气候敏感度、气候反馈过程与2度增温阈值的不确定性问题.气象学报,2015,73 (4): 624-634. |

| Cited By in Cnki | |

| [6] | Liu J, Wang B, Cane M A, et al. Divergent global precipitation changes induced by natural versus anthropogenic forcing. Nature, 2013, 493: 656-659. |

| Click to display the text | |

| [7] | He C, Zhou T, Lin A, et al. Enhanced or weakened western north pacific subtropical high under global warming? Scientific Reports, 2015. Doi:10.1038/srep16771. |

| Click to display the text |