2 中国科学院重大科技任务局 北京 100864;

3 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 北京 100044

2 Bureau of Major R&D Programs, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3 Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Science, Beijing 100044, China

在 CO2 浓度持续增加的背景下,全球气候变化问题已受到世界各国政府、科学界和社会公众的广泛关注。它可能引发的一系列生态环境后果、温室气体减排压力和利益冲突等,均有可能对人类社会的可持续发展构成威胁。世界各国政府对此高度重视,投入空前的力量开展应对全球气候变化与人类影响和适应研究。

在应对全球气候变化面临的一系列核心科学问题中,理解气候变化的机制、准确评价气候变化的影响,是趋利避害、采取应对措施的科学基础。由于人类目前只掌握 100 多年的器测记录,难以捕获气候系统的全部变率;对气候变化因素和机制的全面理解,需研究更长时间尺度的气候变化历史。评估气候变化的后果,关键之一是理解全球温度变化和 CO2 浓度变化对生态环境的影响;了解过去生态系统和环境要素对气候变化的响应,可为理解未来的变化提供真实参照。

约2万年以来,全球气候经历了从末次冰盛期到全新世大暖期的大幅度增温和后续的总体降温趋势。大气温室气体浓度也经历了较大幅度的波动。在这个大背景下,人类社会先后经历了原始采集、渔猎、农业经济的发展模式,促进了人类社会物质-精神文明发展的进程。这些发生在地质历史时期的气候环境变化、影响与适应过程,无疑为深入理解气候变化的机制,揭示不同速率和幅度的气候变化对生态环境的影响提供了理想的研究场景,亦可为研究人类对未来气候变化的适应提供历史借鉴。

2011 年中科院启动实施的“应对气候变化的碳收支认证及相关问题”战略性先导科技专项中“影响与适应任务群”(以下简称“任务群”),包含“大暖期环境格局”和“气候变化背景下人类适应方式” 2 个项目。 前者以全新世大暖期为“相似型”,研究过去全球平均温度增加约 1℃—2℃ 情形下我国环境格局及其对陆地生态系统的可能影响,为人类适应研究提供自然环境背景及参照,后者通过对不同气候环境背景下人类演化和适应方式的研究,探讨人类适应气候变化的规律和模式,为未来人类如何适应气候变化提供启示。

任务群执行 5 年来,基于对多种高精度地质-生物记录和人类遗存的分析,在全球温度变化对东亚季风气候变化的影响和机制、生态环境格局变化历史、人类演化与农业起源等方面取得一批新成果,对气候变化影响评估具有重要参考价值。

2 任务群的研究目标和研究内容 2.1 研究目标大暖期环境格局研究总体目标。通过对全国尺度的、不同地质记录的研究,结合数值模拟:(1)重建全新世中期(6±0.5 ka BP,全球温度最高的时期)我国的植被、沙漠、冻土、海岸线和水热格局;在地质记录允许的区域,重建末次盛冰期(21±2 ka BP,全球温度最低的时期)包含上述要素的环境格局。(2)揭示快速增温过程对生物多样性的影响;比较植物、湖泊代表性水生生物、黄土区有特色的陆生软体动物和小哺乳动物在盛冰期和大暖期的多样性特征。(3)估算上述两个时期我国陆地生态系统碳密度和碳储量及空间变化。(4)评估全球增温 1℃—2℃ 对我国环境格局的影响和该场景下我国陆地生态系统的碳汇潜力。

气候变化背景下人类适应方式研究总体目标。(1) 针对中国现代人起源提出有说服力的理论观点和证据。 (2)揭示中国旱作-稻作农业起源、驯化、传播的时间、 空间过程。(3)揭示现代人演化-迁移、农业起源和传播与气候变化-文化发展的关系。(4)揭示中国百年来气候变化和人类技术进步对典型区域农、牧、渔业生产发展的影响,评估未来50年气候变化不同场景下的适应对策。

2.2 研究内容大暖期环境格局研究。以 6 000 年前的大暖期为主、 21 000 年前的冰盛期为辅,在集成原有数据的基础上: (1)在数据空白和薄弱区新增约 40 个沉积记录点位,通过孢粉分析、高精度年代测定和植被群区化研究,绘制全国古植被图,研究不同速率的增温/降温过程中植物多样性的变化;通过有机和无机碳同位素分析绘制 C3/ C4 植物比例等值线图。(2)依据孢粉和同位素证据、 转换函数和植被反演模型手段实现古气候参数定量估算,绘制温度、降水等值线图。(3)基于相关沉积序列的沉积-生物指标和年代学研究绘制沙漠格局图,确定固定沙区的植被类型;根据古冻土遗迹的年代学研究,确定冻土类型及其分布。(4)基于对古海岸线证据及其时空分布研究,确定精确的海岸线位置。(5)根据古植被图、植被-土壤碳密度关系研究、碳循环模型和湖泊湿地碳储量估算的集成,获取陆地生态系统碳密度和碳储量分布图。(6)针对不同记录,开展 102—101 年级分辨率的研究,重建典型水生生物(硅藻)、陆生软体动物和小哺乳动物在不同温度场景和变化速率下的生物多样性特征。(7)通过地质-生物证据与数值模拟结合,评估全球增温 1℃—2℃ 对我国环境格局的影响和陆地生态系统的碳汇潜力,揭示全球温度变化对亚洲季风环境和生物多样性的影响与机制。

气候变化背景下人类适应方式研究。以我国北方黄河流域和南方长江流域为重点研究区,利用黄土-古土壤地层的可靠年代框架以及长江中下游自然沉积和文化层丰富的优势,以及近百年来我国典型区域(东北、青藏、北方典型海岸带)社会、经济、生态发展的实践、观察、研究资料,开展 3 个方向 7 个方面的研究工作。(1)渔猎-采集时期的人类适应研究方向:现代人类体质特征演化与环境关系研究、华北晚更新世人群应对环境变化的时序性行为与技术演化研究、晚更新世人类食物获取与“广谱革命”研究。(2)农业文明时期的人类适应研究方向: 考古遗存典型农作物-野生植物鉴定方法学研究、长江流域稻作农业起源与传播、黄河流域旱作农业起源与传播。 (3)过去百年增温背景下的人类适应研究方向:过去百年来人类适应过程和未来适应对策,具体包括东北地区农业适应、青藏高原牧业适应和海岸带变化的适应。

3 任务群主要研究进展 3.1 全球温度变化对我国季风气候的影响全球温度变化对我国季风气候的影响是受到普遍关注的问题。任务群针对轨道时间尺度上亚洲季风变化机制的争议,系统研究了我国季风区不同纬度高分辨率的湖泊、黄土和沙漠等记录,重建了季风区干湿变化的时空历史,揭示出末次盛冰期以来我国季风降水呈现“两步增加”的特征[1, 2];结合全球数据集成研究,提出轨道尺度的季风变化包括低纬日照量分量(南北两半球反相位)[3] 和冰期-间冰期分量(南北两半球同相位)[4]的认识,后者亦受两极冰盖不对称演化的影响[4]。该观点能够较合理地解释我国不同地区环境变化的纬度差异,亦可解释有争议的季风与岁差的相位关系问题。进一步研究显示,轨道参数配置相关的两极冰盖不对称演化可能有利于当前北半球温暖间冰期气候的持续[4]。研究同时显示,近百年来的全球气候变暖,正好叠加在气候自然变率的一个暖相位上,它开始于 19 世纪 30 年代,持续约 170 年,很可能在未来几十年后结束,进入一个约 250 年的冷相位[5]。研究结果显示,目前的气候变暖中有自然变暖的周期背景,自然变率的影响和贡献应当给予更多的研究。

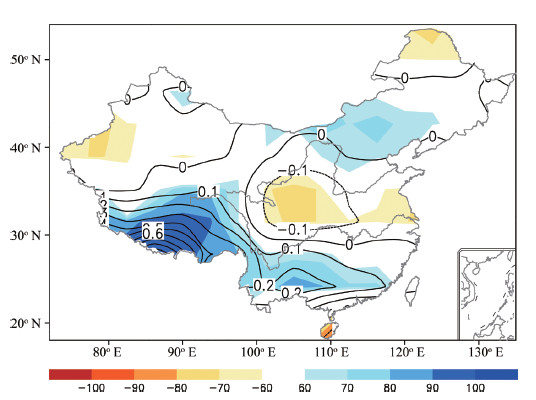

在气候格局方面,定量化重建了全新世大暖期我国的温度、降水和有效湿度等要素的空间变化特征,揭示出全新世大暖期我国年降水量整体要比现在的高(图 1),东部季风区增加显著,主要是夏季降水导致[6];夏季风雨带向西北方向显著推进[7]。全新世中期的年均温在我国中部和南部比现代略低,最冷月温度降低显著;东北和青藏高原年均温比现在高。全球多模式模拟表明,上述季风气候变化主要由地球轨道参数变化引起的北半球太阳辐射变化所导致,大气温室气体浓度的作用相对较弱,气候系统内部的海洋和植被反馈作用起到了一定的调节作用[6]。据此推测全球持续增温,季风雨带在长时间尺度上会导致季风雨带向北推进,导致我国北方的降水增加[7]。

在原有我国第四纪孢粉数据库生物群区化方案的基础上,根据我国季风区植被类型和气候特征,建立了新的植物群区化方案,能更加准确地反映我国植被类型及其空间变化。基于新完善的第四纪孢粉数据库,实现了我国末次冰盛期以来植被类型的时空变化重建,揭示出全新世大暖期,我国东部不同森林类型向北扩张,草原植被向西北扩张[8],青藏高原的冻原大面积退缩[9]。与此相对应,陆地生态系统碳库比现代自然状态高约 10PgC(1Pg =1015g),湖泊碳埋藏速率比现在高[10],表现出温度升高和降水增加将会导致我国陆地生态系统碳库增加。

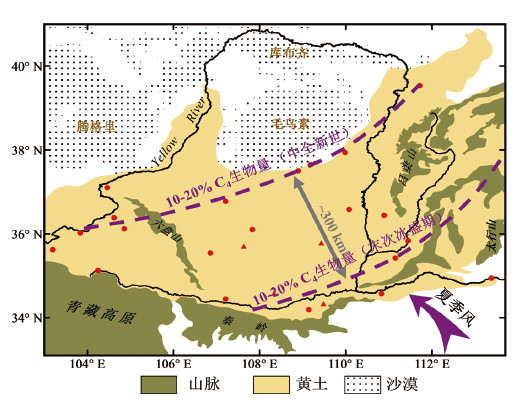

在上述基础上,重点加强了干旱-半干旱区不同地貌条件下生态系统变化研究,揭示出全新世黄土高原塬面上的地带性植被一直以草原类型为主[11],全新世大暖期植物多样性增加,C4 植物向西北显著扩张[7](图 2);森林植被主要分布于山地和沟谷地区[12]。从古植被演化历史来看,黄土高原生态恢复可能以禾本科和菊科草的种植为宜[11]。

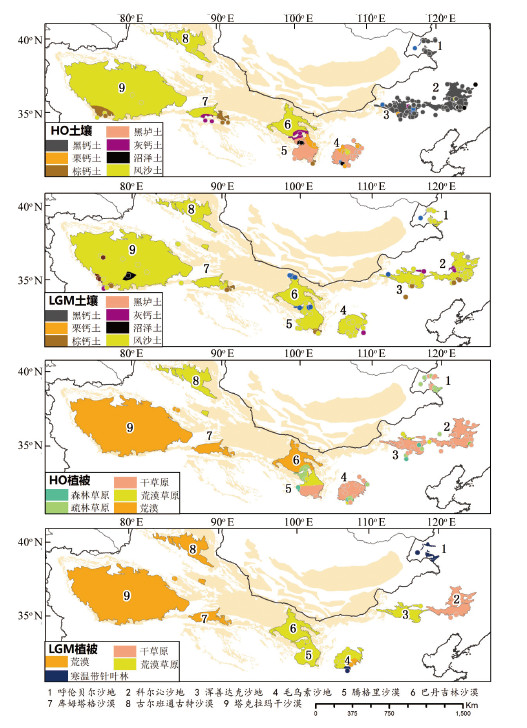

基于批量年代、大量点位的沉积相和古植被记录,揭示出末次冰盛期以来随着温度的升高,沙漠区逐步变湿,8 ka BP—5 ka BP 沙漠区最为湿润,之后沙漠再次扩张,尤其在 4 ka BP 前后,沙漠扩张加剧、植被退化,进而发展到现在的状态[13, 14]。在空间格局上,全新世大暖期沙漠和沙地土壤类型和植被覆盖度发生了显著变化 (图 3),我国东部的毛乌素、浑善达克、科尔沁、呼伦贝尔沙地等均被砂质土壤(黑垆土和沼泽土等)覆盖,流动沙丘基本被干草原所固定;而西部的塔克拉玛干、库姆塔格和巴丹吉林沙漠周边有 5%—20% 的面积被砂质黄土覆盖,沙漠中仍然有广泛分布的流动沙丘[13]。上述变化具有显著的区域差异,即季风气候影响的东部沙地变化明显,干旱的西北沙漠变化较小。季风降雨量直接相关的总有机质含量、总有机质碳稳定同位素和磁化率等指标显示北方沙地的湿度在 8 ka BP—5 ka BP 间的全新世大暖期达到峰值[8, 13, 14],可归因于温度增高驱动季风降水带北移[1, 13, 15]。

3.4 中国地区现代人起源人类起源与演化一直是国际生命科学和地球科学研究的焦点。西方学术界一般认为现代人起源于非洲,即 “出自非洲说”;尽管我国学者提出“连续进化附带杂交”假说[16],因证据缺乏未能对西方主流观点形成强有力的挑战。近 5 年来,通过对古人类遗址的调查发掘、 考古学研究、古人类化石形态和古 DNA 分析等,在东亚地区古人类演化及现代人起源方面取得了重要发现和研究进展。

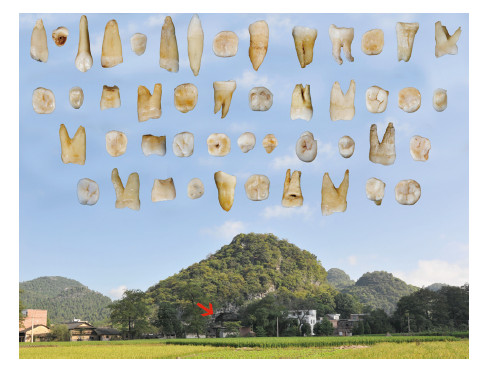

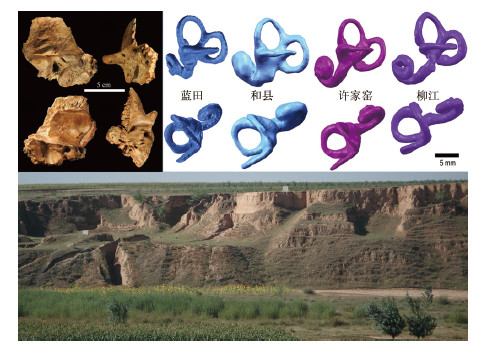

通过对湖南省道县福岩洞人类牙齿化石的系统发掘 (图 4),发现了东亚地区最早的现代人[17],揭示出在距今 8万—12 万年间,现代智人在我国南部就已出现,比欧洲和西亚早至少 3.5 万—7.5 万年,指示华南可能是东亚地区现代人演化和扩散的中心,现代人类的演化比以往认为的更为复杂,并非一定来自非洲。遗传学 DNA 证据揭示,蒙古人种的祖先在 4 万年前已经出现在北京周口店地区,表明该地区完全现代人出现的时间接近欧亚大陆西部[18];在西伯利亚地区,早期现代人与尼安德特人在距今 5 万—6 万年前发生过基因交流[19];在罗马尼亚地区,发现距今 3.7 万—4.2 万年的早期现代人带有 6%—9% 的尼安德特人基因,远大于原先认为的 1%— 3% 的尼安德特人基因贡献度[20],对现代人群的融合与形成过程提供了重要的信息和数据。另外,通过高分辨率 CT 技术,发现许家窑人内耳迷路形态与尼安德特人相似(图 5),挑战了以往“尼人内耳迷路模式”专属尼安德特人的看法,促使研究者重新思考应用孤立特征追溯人类迁徙及判断人群亲缘关系的可靠性[21]。

考古资料表明,中国地区旧石器时代文化一脉相承,古人群生生不息、连续演化;更新世期间石器生产基本维持在奥杜威模式内,没有发生过主流技术的中断、替换及其反映的大规模移民和人群更替事件;东亚不存在距今 10万—4 万年间的材料空白,人类演化的链条没有中断过。这些成果强化了对中国乃至东亚古人群连续演化及现代人类“连续进化附带杂交”模式的论述[22],提出在现代人演化过程中不同地区人群存在行为的特殊性和多样性,反映了不同的适应策略和行为能力[23, 24]。由于第四纪以来气候变化呈现显著的冰期-间冰期旋回特征,这种轨道尺度的气候变化在中国地区现代人的起源和演化中究竟起了怎样的作用,将是未来研究的重点。

3.5 农业起源与人类适应最近一个冰消期间,在全球的 3 个中心地区(中国、西亚和美洲),随着气候的转暖,人类从原始的渔猎采集几乎同步进入到原始农业社会,开创了人类控制和创造食物资源的新时代。气候环境变化对原始农业的起源起到了怎样的作用?特别是对于以农耕为主体的中华文明的发展,是如何适应气候变化的?长期以来由于受研究材料和研究方法的限制,存在着较多的演绎推理。通过多学科、多手段的联合攻关,取得了一批新观点和新认识。

通过孢粉、植硅体、淀粉粒、生物标志物等研究方法和手段的创新,建立了区分、鉴定腐烂、灰化农作物及其野生近缘种的可靠方法,实现了人类早期农作物遗存鉴定方法的突破 [25, 26];成功从沉积物中提纯植硅体,利用植硅体包裹的原生碳进行加速器质谱 14C(AMS)测年,取得了精确的年代数据,为解决诸如黄土等缺少传统测年材料的地层定年问题提供了新方法。

在上述基础上,通过对我国冰消期转暖期早期考古遗址中植硅体及淀粉粒等微体化石的统计和形态分析,发现了具有驯化特征的旱作和稻作农作物微体化石自全新世早期开始持续增多,揭示出随着1万多年前的冰消期转暖期,农作物开始驯化,且经历了漫长的驯化过程[27, 28]。在全新世大暖期,黄河流域的山东章丘、长青、河南朱寨、 唐户等地 10 多个遗址发现 8 ka BP—6 ka BP 前的水稻,比今天的稻作分布向北 3—4 个纬度,稻作和旱作农业得到明显的空间扩展,农业的扩展也伴随着文化的融合[29, 30]。

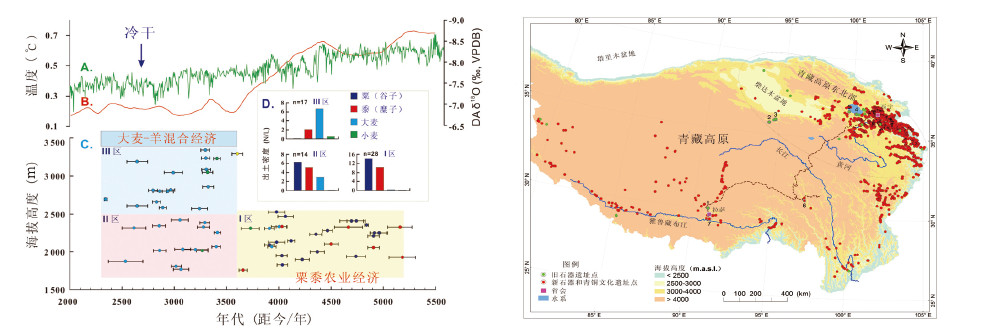

通过对青藏高原东北部 53 处遗址的动植物遗存分析,结合利用炭化植物种子测定的 63 个 AMS 年代数据 (图 6),发现史前人类在距今 3 600 年之后,全球气候转冷的大背景下向青藏高原高海拔地区大规模扩张。高海拔地区农业考古的证据表明,适合高寒地区生长的以大麦为主的麦作农业,为当时走向高海拔人类提供了长期的食物来源。说明外来麦作农业的传播和农业技术革新,促使史前人类在青藏高原大规模定居[32](图 6)。 上述研究获得了我国史前旱作农业和稻作农业的起源过程、机制以及传播方式的新证据。

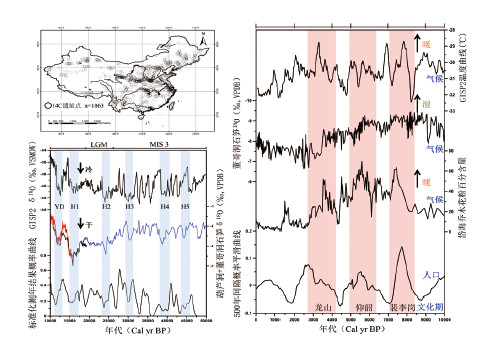

通过对全国 1 063 处考古遗址 14C 年代数据概率密度分析,重建了 4 万年以来史前人口变化,结果显示大规模人口扩张开始于 9 ka BP。从全国范围看,在新石器期间千年尺度的气候变化过程中,人口增长期总体上与气候温暖期对应,锐减期与气候冷期对应,表明寒冷的气候条件限制人口的发展,而相对暖湿的气候有利于人口的增加和文化的发展[33](图 7)。

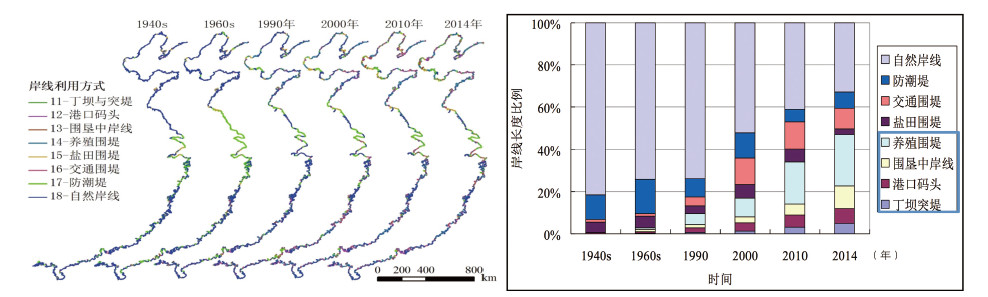

3.6 70多年来我国海岸线变化全球变暖-海平面上升与人类活动对海岸线变化的影响,不仅关系到现阶段人类的生存与发展,同时也将深刻地影响未来国家层面相关政策的制定等。基于 1940—2014 年间 6 个时相的中国大陆岸线数据和 12 次野外考察的实测数据,揭示出 70 多年来,人工岸线比例持续增加,自然岸线比例持续减少,到 2014 年我国的自然岸线比例不足 33%。

尽管 70 多年来,气候变暖导致海平面上升,但由于人类活动的加剧,特别是养殖、盐田、交通围垦、围堤等活动,整个大陆沿海净变化结果是陆地面积(不包括台湾)增加近 14 200 km2,平均增速为 203 km2/a,相当于 18 000 km 的大陆岸线整体向海推进了 788.65m,年均推进速度大于 10m/a。大陆岸线的变化以向海扩张趋势为主要特征,超过 68% 的海岸总体向海扩张,超过 22% 的海岸总体向陆后退[34](图 8)。

4 成果影响评价目前为止,任务群共发表论文 500 余篇,其中 SCI 论文 250 余篇,在国际著名学术期刊 Nature、Science 和 PNAS 发表论文 12 篇。任务群执行期间,骨干研究人员在全新世古气候、古环境变化、人类起源、农业起源、人类适应等方面获得了具有全球视野和国际影响的研究成果,为任务群设立的重大科学问题提供了重要证据,提出了新的理论观点。部分成果收录于中科院 《2015 年科学发展报告》。

5 未来工作重点及研究展望综上所述,在获得以上认识的基础上,任务群将紧紧围绕核心科学问题,在不同层次的科学问题上总结其规律性,重点开展以下集成工作:(1)我国全新世大暖期环境要素(植被、沙漠、冻土、海岸线分布)全国集成研究。(2)评估全新世大暖期环境格局对我国生物多样性和陆地生态系统碳汇潜力的影响。(3)我国现代人群的来源、演化迁移,旱作和稻作农业的起源、机制和传播方式。(4)评估气候环境变化对现代人类演化、农业起源与传播及百年来的人类社会发展的影响。

随着温室气体浓度的升高,古气候学研究面临的主要挑战依然是理解并揭示不同时间尺度气候环境变化特征及机制、评估过去气候变化的影响、揭示自然和人类因素的作用、降低未来气候变化预估的不确定性。近年来第四纪古气候、古环境领域研究取得了显著进展,目前已可以相对准确地重建气候变化的历史。未来研究应借助于我国在该方面已有的基础科学数据积累,针对典型现代环境过程开展系统研究,以方法学和机理为切入点,从多种角度实现过去气候和环境参数的定量化重建,全面提升我国古环境定量化研究的能力。上述研究,一方面可带动并获得气候和环境变化机理的新认识,实现基础理论的突破,另一方面可建立现代环境研究与古环境研究之间的桥梁,进一步促进上述学科的发展,最终为气候变化趋势预估和影响评估提供更加精确可靠的依据。

| [1] | Lu H Y, Yi S W, Liu Z Y, et al. Variation of East Asian monsoon precipitation during the past 21 ka and potential CO2 forcing. Geology, 2013, 41: 1023-1026. |

| Click to display the text | |

| [2] | Xiao X Y, Simon G H, Shen J, et al. Latest Pleistocene and Holocene vegetation and climate history inferred from an alpine lacustrine record, northwestern Yunnan Province, southwestern China. Quaternary Science Reviews, 2014, 86: 35-48. |

| Click to display the text | |

| [3] | Guo Z T, Zhou X, Wu H B. Glacial-interglacial water cycle, global monsoon and atmospheric methane changes. Climate Dynamics, 2012, 39: 1073-1092. |

| Click to display the text | |

| [4] | Hao Q Z, Wang L, Oldfield F, et al. Delayed build-up of Arctic ice sheets during 400000-year minima in insolation variability. Nature, 2012, 490: 393-396. |

| Click to display the text | |

| [5] | Xu D K, Lu H Y, Chu G Q, et al. 500-year climate cycles stacking of recent centennial warming documented in an East Asian pollen record. Scientific Reports, 2014, 4: 3611.Doi:10.1038/srep03611. |

| Click to display the text | |

| [6] | Jiang D B, Tian Z P, Lang X M. Mid-Holocene net precipitation changes over China: model-data comparison. Quaternary Science Reviews, 2013, 82:104-120. |

| Click to display the text | |

| [7] | Yang S L, Ding Z L, Li Y Y, et al. Warming-induced northwestward migration of the East Asian monsoon rain belt from the Last Glacial Maximum to the mid-Holocene. PNAS,2015, 112(43):13178-13183.Doi/10.1073/pnas.1504688112. |

| Click to display the text | |

| [8] | Li Q, Wu H B,Guo Z T, et al. Distribution and vegetation reconstruction of the deserts of northern China during the mid- Holocene.Geophysical Research Letters, 2014, 41 (14) 5184-5191 (8) .Doi: 10.1002/2014GL059952. |

| Click to display the text | |

| [9] | Zhao L, Jin H J, Li C, et al. The extent of permafrost in China during the local Last Glacial Maximum (LLGM) . Boreas, 2014,43 (3) : 688-698. Doi:10.1111/bor.12049. |

| Click to display the text | |

| [10] | 张凤菊,薛滨,姚书春,等,全新世大暖期中国湖泊碳埋藏速率初步研究.第四纪研究, 2013, 33 (2) : 401-402. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [11] | Jiang W Y, Cheng Y F, Yang X X, et al. Chinese Loess Plateau vegetation since the Last Glacial Maximum and its implications for vegetation restoration. Journal of Applied Ecology, 2013, 50:440-448. |

| Click to display the text | |

| [12] | Jiang W Y, Yang X X, Cheng Y F. Spatial patterns of vegetation and climate on the Chinese Loess Plateau since the Last Glacial Maximum. Quaternary International, 2014, 334-335 (12) : 52-60. |

| Click to display the text | |

| [13] | Lu H Y, Yi S W, Xu Z W, et al. Chinese deserts and sand fields in Last Glacial Maximum and Holocene Optimum. China Science Bulletin, 2013, 58: 2775-2783. |

| Click to display the text | |

| [14] | Li Q, Wu H B, Yu Y Y, et al. Reconstructed moisture evolution f the deserts in northern China since the Last Glacial Maximum and its implications for the East Asian Summer Monsoon. Global Planet Change, 2014, 121:101-112. |

| Click to display the text | |

| [15] | 鹿化煜,郭正堂.末次盛冰期以来气候变化和人类活动对我国和沙地环境.中国基础科学, 2015, 17: 3-8. |

| Cited By in Cnki | |

| [16] | 吴新智.现代人起源的多地区进化说在中国的实证.第四纪研究, 2006, 26:702-709. |

| Cited By in Cnki (20) | |

| [17] | Liu W, Martinón-Torres M, Cai Y J, et al. The earliest unequivocally modern humans in southern China. Nature, 2015,526:696-699. Doi:10.1038/nature15696. |

| Click to display the text | |

| [18] | Fu Q M, Meyer M, Gao X, et al. DNA analysis of an early modern human from Tianyuan Cave, China. PNAS, 2013, 110:2223-2227. |

| Click to display the text | |

| [19] | Fu Q M, Li H, Moorjani P, et al. Genome sequence of a 45000-year-old modern human from western Siberia. Nature,2014, 514: 445-449. |

| Click to display the text | |

| [20] | Fu Q M, Hajdinjak M, Moldovan O, et al. An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor. Nature, 2015, 524:216-219. |

| Click to display the text | |

| [21] | Wu X J, Crevecoeur I, Liu W, et al. Temporal labyrinths of eastern Eurasian Pleistocene humans. PNAS, 2014, 111: 10509-10513. |

| Click to display the text | |

| [22] | 高星.更新世东亚人群连续演化的考古证据及相关问题论述.人类学学报, 2014, 33 (3) : 237-253. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [23] | Li F, Chen F Y, Gao X.“Modern behaviors” of ancient populations at Shuidonggou Locality 2 and their implications. Quaternary International, 2014, 347: 66-73. |

| Click to display the text | |

| [24] | Li F, Kuhn S L, Gao X, et al. Re-examination of the dates of large blade technology in China: A comparison of Shuidonggou Locality 1 and Locality 2. Journal of Human Evolution, 2013,64:161-168. |

| Click to display the text | |

| [25] | Lu H Y, Zhang J P, Wu N Q, et al. Phytoliths analysis for the discrimination of Foxtail millet (Setariaitalica) and Common millet (Panicummiliaceum) . PLoS ONE, 2009, 4 (2) : e4448. |

| Click to display the text | |

| [26] | Zhang J P, Lu H Y, Wu N Q, et al. Phytolith Analysis for Differentiating between Foxtail Millet (Setariaitalica) and Green Foxtail (Setariaviridis) .PLoS ONE, 2011, 6 (5) : e19726. |

| Click to display the text | |

| [27] | Wu Y, Jiang L, Zheng Y, et al. Morphological trend analysis of rice phytolith during the early Neolithic in the Lower Yangtze. Journal of Archaeological Science, 2014, 49: 326-331. |

| Click to display the text | |

| [28] | Yang X, Wan Z, Perry L, et al. Early millet use in northern China. PNAS, 2012, 109: 3726-3730. |

| Click to display the text | |

| [29] | Jin G, Wu W, Zhang K, et al. 8000-year old rice remains from the north edge of the Shandong Highlands, East China. Journal of Archaeological Science, 2014, 51: 34-42. |

| Click to display the text | |

| [30] | Zhang J P, Lu H Y, Gu W, et al. Early Mixed Farming of Millet and Rice 7800 Years Ago in the Middle Yellow River Region, China. PLoS ONE, 2012, 7 (12) : e52146. |

| Click to display the text | |

| [31] | Wang C, Lu H Y, Zhang J P, et al. Prehistoric demographic fluctuations in China inferred from radiocarbon data and their linkage with climate change over the past 50000 years. Quaternary Science Reviews, 2014, 98:45-59. |

| Click to display the text | |

| [32] | Chen F H, Dong G H, Zhang D J, et al. Agriculture facilitated permanent human occupation of the Tibetan Plateau after 3600 B.P. Science, 2015, 347:248-250. |

| [33] | Wang C, Lu H, Zhang J, et al. Prehistoric demographic fluctuations in China inferred from radiocarbon data and their linkage with climate change over the past 50000 years. Quaternary Science Reviews, 2014, 98:45-59. |

| Click to display the text | |

| [34] | Wu T, Hou X, Xu X. Spatio-temporal characteristics of the mainland coastline utilization degree over the last 70 years in China. Ocean & Coastal Management, 2014, 98: 150-157. |

| Click to display the text |