2 中国科学院可再生能源重点实验室 广州 510640

2 Key Laboratory of Renewable Energy, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China

我国是一个地热资源相当丰富的国家,地热资源主要集中于构造活动带和大型沉积盆地中,主要类型为沉积盆地型和隆起山地型[1]。

2009-2011 年,国土资源部在系统收集中国基础地质、地热地质、水文地质、城市地质、石油地质等已有资料的基础上,对地热资源潜力进行了重新评价。这一最新评价认为,中国浅层地热能资源量相当于95 亿吨标准煤。每年浅层地热能可利用资源量相当于3.5 亿吨标准煤。如全部有效开发利用则每年可节约2.5 亿吨标准煤,减少 CO2排放约5 亿吨;全国沉积盆地地热资源储量折合标准煤8 530 亿吨;每年可利用的常规地热资源总量相当于6.4 亿吨标准煤,每年可减少 CO2排放13 亿吨。中国大陆3 000-10 000 米深处干热岩资源总计相当于860 万亿吨标准煤,是中国目前年度能源消耗总量的26 万倍。

据上述国土资源部最新的评价数据资料,我国现已查明287 个地级以上城市浅层地热能、12 个主要沉积盆地地热资源、2 562 处温泉区隆起山地地热资源。目前利用地热发电的有4 处,其中西藏3 处,分别是羊八井、那曲和朗久3个地热田,总装机容量约为25 兆瓦;广东丰顺地区有1处,其装机容量约为0.3兆瓦。其余主要用于供暖、热泵、洗浴、医疗、养殖和农业大棚等。

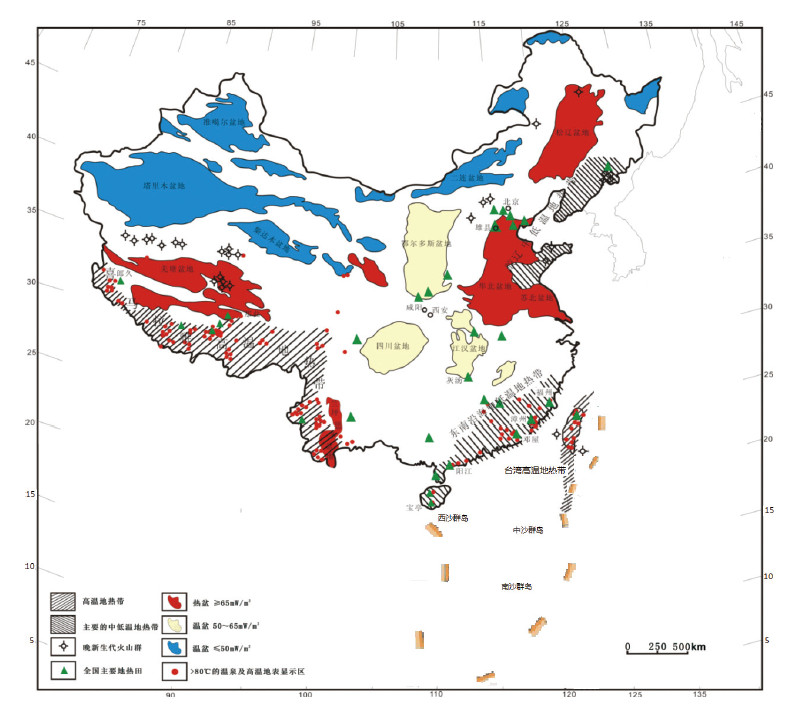

图 1 给出了我国地热能资源的分布情况。高温地热资源分布在滇藏和川西,对流型地热资源分布在东南沿海地区(如广东、福建),传导性地热资源分布于华北、松辽盆地[2]。

根据我国地热资源分布的特点以及当地的社会特征,可制定相应的地热资源发展规划。如西部、西南地区可重点发展地热发电,该区域地热资源品位较高,人口密度较小,发展地热发电对人类的生产生活影响较小,而且电力便于输送,能在一定程度上缓解全国电力需求的压力。在东南沿海地区,夏季温度高、时间长,制冷的能耗相当高,如果利用该区域丰富的地热资源来制冷,可以大幅缓解我国南方地区夏季电力供应不足的矛盾。东北、华北地区,冬季供暖的压力非常大,当前的供暖方式以燃煤为主,空气污染十分严重,严重影响了当地人们的生活质量,而作为优质清洁能源之一的地热能,资源量大,供应持续稳定,是北方供暖的最佳替代能源。同时,在地热资源品位相对较低的地区,可大力发展地源热泵技术,这也是节能降耗的有效途径。

1.2 地热能利用的战略意义相对于其他可再生能源,地热能的最大优势体现在它的稳定性和连续性。联合国《世界能源评估》报告在2004 年和2007 年给出的可再生能源发电的对比数字,地热发电的利用系数在72%-76% 之间,明显高于太阳能(14%)、风能(21%)和生物质能(52%)等可再生能源。地热能用来发电全年可供应6 000小时以上,有些地热电站甚至高达8 000小时,同样地热能用来提供冷、热负荷也非常稳定。

发展地热能对我国经济社会的发展具有重要的战略意义,可以从以下4个方面来阐述。

(1)在城镇建筑节能方面,浅层地热及地源热泵技术与系统,在地热资源相对丰富的地区,可以很大程度替代传统市政供暖系统,作为城镇居民供热采暖的能量来源。目前我国北方大部分地区,冬季烧煤供暖,雾霾天气长期存在,严重影响居民的生活质量和身体状况,如果采用地热供暖,则可以大幅缓解雾霾问题,还大家一片纯净的蓝天。

(2)从分布式电力方面来说,在有条件的地区利用中高温水热型地热资源建设分布型地热电站,降低对传统化石燃料发电的依赖以及减少化石燃料的使用量,减少由于化石燃料使用带来的环境问题,可为煤炭等传统资源相对贫乏的地区提供电力来源,带动当地经济发展;同时,大量开发我国优质地热资源,可缩短我国地热资源的开发利用与世界其他国家的差距。

(3)虽然我国地热能直接利用世界第一,但是利用效率不高。事实上,地热制冷、地热采暖、地源热泵等的各项技术对温度的要求各不相同,如果通过地热资源梯级利用就可以将各项技术有机结合起来,形成一个地热梯级利用的链条,使地热资源综合利用率达到最大化。地热梯级利用的推广可以优化产业布局,帮助企业做好能源结构转型,提高地热资源的利用效率,形成一系列围绕着地热资源的产业链,对我国调整能源结构、促进经济发展、实现城镇化战略等有重要的意义。

(4)地热资源的综合开发利用经多年实践表明,其社会、经济和环境效益均非常显著,它能促进地热能利用相关的装备制造产业的发展;也能建立新的建筑用能供应体系,带动新的能源服务业的发展,带动智能电网相关设备与技术的发展。

2 国内外地热能技术研究与应用的现状和发展 2.1 地热能技术发展现状 2.1.1 地热发电技术由于地热资源种类繁多,地热发电的方式有多种。温度比较高的蒸汽热田采用直接蒸汽发电,美国盖瑟斯地热电站就是采用这种方式。中温热水型地热田可以采用扩容(闪蒸)发电或者双工质(中间介质)发电。

双工质发电是全球装机台数最多的一种地热发电方式。截至2014 年底,全球地热双工质发电总装机容量已达1 790 兆瓦,占全球地热发电总装机容量的12%,比2009 年底的1 178 兆瓦(占当时总量的11%)增加了52%。全球共有双工质发电机组286 台,占地热发电机组的46.7%。

双工质循环技术主要应用 ORC循环,以色列、美国在该项技术上具有优势。自20 世纪80 年代中期,Kalina循环也被引入地热双工质发电系统之中,美国、意大利、德国的地热电站都相继采用了该种循环方式。相对于 ORC 循环,Kalina 循环利用改变混合工质成分浓度的方法,使循环整体上与热源和冷源有较好的匹配关系,提高了循环效率。目前澳大利亚正在计划把 Kalina循环应用于增强地热系统中。

2.1.2 地热直接利用技术地源热泵在地热直接利用领域中应用最为广泛。地源热泵技术问世于1912 年的瑞士,1948 年这项技术才引起人们的关注。1974 年以来,随着能源危机和环境问题日益严重,人们更重视以低温地热能为能源的地源热泵系统的研究。目前,地源热泵已在北美、欧洲等地广泛应用,技术也日趋成熟。美国正在实现每年安装40 万台地源热泵的目标,在瑞士、奥地利、丹麦等欧洲国家,地源热泵在家用的供暖设备中已占有相当大比例。

世界各国对地热供暖都非常重视,例如冰岛、匈牙利、法国、美国、新西兰、日本等都采用地热供暖。冰岛有85%的房屋用地暖供热,占地热直接利用的77%。匈牙利的地热供暖虽较地热农业和浴疗应用时间晚,但发展速度很快,现已有8 个城市,近9 000 套住宅用地热水供暖。地热在法国的可再生能源中排第4 位,占总能源的比例为0.44%,居世界第10位,目前地热能已用于20 万个住宅的供暖及热水供应。

地热制冷是以足够高温度的地热水驱动吸收式制冷系统,制取温度高于7 oC 的冷冻水,用于空调或生产。用于地热制冷的制冷机有两种,一种是以水为制冷剂、溴化锂溶液为吸收剂的溴化锂吸收式制冷机;另一种是以氨为制冷剂、水为吸收剂的氨水吸收式制冷机。由于世界上地热利用技术比较成熟的国家主要分布在纬度比较高的地区,夏季时间短,都不需要制冷,到2014 年,地热制冷在地热利用中所占的比例不到0.4% ,因此,全球的地热制冷技术还是比较薄弱。但是,在夏季时间长、地热资源比较丰富的地区,如美国的南部、中国的广东、福建等地,仍对地热制冷技术提出了较高的要求。

2.2 地热能开发利用现状和案例冰岛地热资源得天独厚,地热利用开发技术全球独有。它地处北极圈边缘,气候寒冷,一年中有300-340天需要取暖,其主要能源中地热能占48.8%,石油占31.5%,水力能占17.2%,煤炭占2.5%。全国有85%的房屋用地暖供热,占地热直接利用的77%。

在我国,1970 年12 月在广东丰顺县邓屋建造了第一台闪蒸式地热水发电试验机组 [3],利用91oC的地热水发电,功率为86 千瓦,汽轮机进汽压力0.028 兆帕,进汽温度68oC,进汽量3 000 公斤/小时,排汽压力5.1 千帕,使中国成为世界上第7 个利用地热发电的国家。

我国的工业性地热电站均分布在西藏自治区,其中西藏羊八井是目前规模最大的商业化地热电站。1976年开始对该地区地热田进行详查并钻探,并论证建设地热电站,同年0.3 兆瓦的试验地热发电机组发电成功;1977 年建成1 兆瓦地热试验电站,现在已经停机; 1985 年逐年扩展为热田南部的一分厂,安装3 台3 兆瓦国产汽轮发电机组,共装机容量10兆瓦;1991年完成热田北部的二分厂,共安装4 台3 兆瓦国产汽轮发电机组及1 台3.18 兆瓦进口汽轮发电机组,电站总装机容量达到25.18 兆瓦。西藏羊八井是世界上海拔最高的地热电站,初期承担拉萨市平时供电的50% 和冬季供电的60%,曾被誉为世界屋脊上的一颗明珠。1977 年至2011 年底,累计发电26.79 亿千瓦时,与燃煤电厂相比节约标准煤88.4 万吨,减少 CO2 排放量318 万吨,为西藏的经济建设和环境保护做出重要贡献。2009 年-2010 年西藏新增了2 台容量为1 兆瓦全流发电机组。

据2015 年世界地热大会统计[4],截至2014年底,中国地热发电总装机容量为27兆瓦,居世界第18位。我国地热发电具有非常大的发展空间,但是近30年来,我国的地热发电装机容量几乎没有增加,目前国内的技术支撑和设备供应明显落后,新技术的突破和自主设备的研发亟待解决。

2.3 地热能利用技术创新和产业发展 2.3.1 地热发电“十二五”期间,我国在中低温地热发电关键技术及装置、地热防腐防垢、地热综合利用等方面虽取得了一些初步成果,但我国地热发电技术研发水平与世界先进国家存在明显差距。我国地热发电产业的发展趋势主要表现在:

(1)地热发电产业逐渐向中低温地热资源靠近。 20多年来,我国地热发电停滞不前,除西藏羊八井和广东丰顺地热电站外,我国没有兴建大规模的地热电站,发展规模和水平已远远落后于地热直接利用(地热供暖、地源热泵等)。我国具有丰富的中低温地热资源,而且这些资源一般分布在偏远的山区,受节能减排的影响,我国政府已经出台相关政策大力发展新能源和可再生能源,建成中低温地热电站不仅可以为当地提供电力,实现节能减排,还可以促进当地的旅游和经济的发展,解决部分农村就业问题。

(2)建设规模化地热发电示范工程。由于我国在地热发电建设已经停滞了20多年,在地热电站工程建设方面缺乏实际工程经验,需要从系统设计、施工、运行和管理等环节解决一系列关键技术,以提升我国规模化地热电站的建设能力。

2.3.2 地热直接利用地源热泵展现出有力的竞争趋势。地热供暖、地源热泵、地热干燥及洗浴等技术已经成熟,并且我国地热直接利用年产能长期位居世界第1位[5],这主要得益于我国地源热泵的推广[6]。由于地源热泵自身的节能环保特性,建筑业主和开发商开始逐渐接受这项新技术,目前整个华北、东北地区,地源热泵工程已非常普及,并且工程大小也由过去单个建筑向小区规模过渡。有了北方地区成功的经验,地源热泵工程迅速南移,目前在长江流域地区,地源热泵已展现出强有力的竞争势头,正逐渐成为解决该地区夏热冬冷问题的重要节能途径[7]。

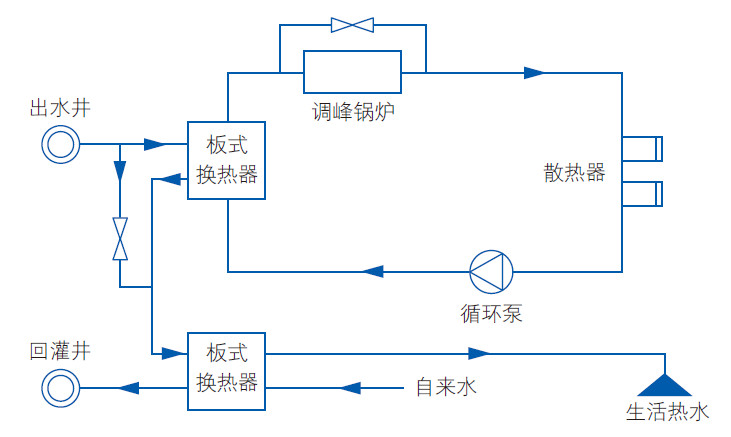

天津静海某单位原有锅炉房燃煤供暖的建筑面积约12×104 平方米,1996 年钻了一口2 777 米深的地热井,井口水温92oC,流量140-200吨/小时。该单位要求将原95oC-70oC 供暖系统改为冬季地热供暖系统,并全年提供日常生活用的热水,以达到节约燃料和保护环境的目的,同时希望原供暖系统少改动或不改动。一期工程要求满足12×104 平方米住宅、 1 250 平方米地热游泳池和330平方米公共浴室生活用水的需求;二期用原有锅炉做调峰措施后,达到总供暖面积20×104 平方米 [8]。地热供暖系统示意图如图 2 所示。

|

| 图 2 天津静海某地热供暖系统示意图 |

该地热供暖系统平均热负荷为6 449千瓦,高峰负荷为7 774千瓦,终端散热器平均温度62.3oC。该工程从1996 年冬开始使用,情况正常,目前地热供暖面积14×104 平方米,没有启用锅炉调峰,冬季供暖高峰地热抽水量140 吨/小时;同时全年可供3 000 户生活用热水。

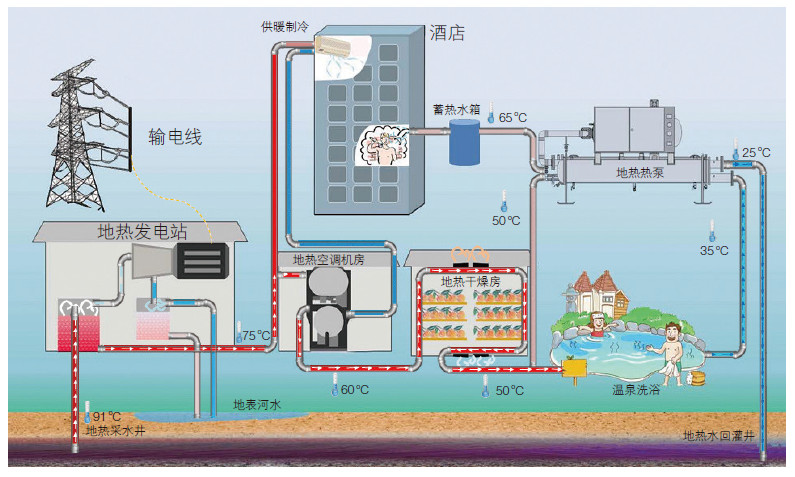

目前,我国的地热资源梯级利用主要体现在供热和供冷两个方面 [9]。冬季,超过50 oC的地热水采用梯级利用的方式进行供暖,取得了良好的供暖效果和环境效益。夏季热泵机组通过阀门切换作为冷机使用,系统成为常见的风机盘管+新风系统。然而这些所谓的梯级利用都过于简单化,利用过后仍有大量的能量浪费掉了。综合利用可以使资源利用率更高,北方地区可以优先考虑地热采暖、地热洗浴、地热种植、地热养殖等技术,南方地区可以优先考虑地热制冷、地热干燥、地热洗浴、地热种植、地热养殖等技术,优化地热资源的梯级利用。因此,地热资源的综合利用也是一种发展趋势。

由中科院广州能源所承担的国家科技支撑项目“地热资源综合梯级利用集成技术研究”,即是地热综合利用的典型代表(图 3)。该项目以国家科技支撑计划为依托,联合多家行业内知名科研机构和企业,以广东丰顺地热电站为基点,建立了一整套的地热资源综合利用系统,有效解决了发电后地热尾水的再利用问题,避免了大量资源的白白浪费。

|

| 图 3 地热综合梯级利用流程图 |

我国增强型地热系统的研究刚刚起步,主要开展理论模拟方面的基础研究,包括对深层地热资源的评价方法和技术、流体流动换热、流态控制以及热采出量的研究,目的是评价我国深层地热资源,直观地描述深层地热的空间分布和资源潜力,优选热田以进行开发试验。

3 我国地热能发展前景与路线图 3.1 我国发展地热能的战略思考我国地热能的发展目前主要面临着资金不足、关键技术瓶颈等问题,发展速度一直比较缓慢。现在地热资源的开发与利用大多集中在地热供暖、洗浴、养殖等,地热发电、地热制冷等技术几十年来一直停滞不前。

要解决目前所面临的问题,首先应加快地热资源的勘探速度,让投资者认识到地热资源发展的巨大潜力,这样才能得到更多的人力、物力投入和政策支持。其次,突破地热供暖、地热制冷、地热发电等领域的技术瓶颈,改变技术落后的现状,提高地热资源的利用效率,让地热资源在国民经济发展中发挥更大的作用。最后,把地热资源的开发与利用向更深层次推进,积极发展深层地热资源,建立增强型( EGS)地热试验基地,并积极向产业化发展迈进。

根据目前已探明的地热资源储备及区域分布特点来看,我国地热资源的开发利用必须因地制宜,合理发展:在我国的西部、西南地区主要发展地热发电,在华北、东北一带发展地热供暖,在东部及东南沿海地区发展地热制冷,根据资源和区域特点发展地热梯级综合利用,同时大力推广地源热泵,提高地热资源利用效率。

地热能的发展也要充分考虑与其他产业的结合,让各产业相互促进,共同发展。如地热制冷、地热供暖、地源热泵等技术与房地产业的发展息息相关,它不仅能够为新建房地产提供最优质的能源,而且能够满足现代社会节能减排的需求,为房地产的销售和推广起到积极的作用。其次,与地热能利用相关的设备并非地热能行业所特有,如热泵、采暖设备、制冷机组等,在市场上具有相当广泛的应用范围,这些设备的进步能够促进地热能利用的发展,反之,地热能利用水平的提高又能促进这些设备的研发,提高我国装备制造业的水平。最后,我国大部分的地热资源都属于低品位能源,其技术和设备也将能应用于其他低品位能源,如工业余热回收利用等,地热能利用的水平也能影响我国余热回收的质量,促进我国能源利用效率的大幅提升。

根据地热能发展的战略部署,可确定以下发展目标:“十三五”期间通过试点工程,以南方为主推广地热梯级利用,以北方为主推广地源热泵取暖系统,形成技术、产业、政策、融资配套的成熟的解决方案和运作模式,“十三五”后期开始实现商业化运行;“十三五”期间突破分布式地热电站的关键技术和设备,到2020 年前后,形成技术、产业、政策、融资配套等的成熟解决方案和运作模式,“十四五”期间能够使我国的地热电站装机容量达到13×104 千瓦;在我国的一次能源结构中,2020 年地热能开发利用量达到5 000 万吨标准煤,形成完善的地热能开发利用技术及产业体系。

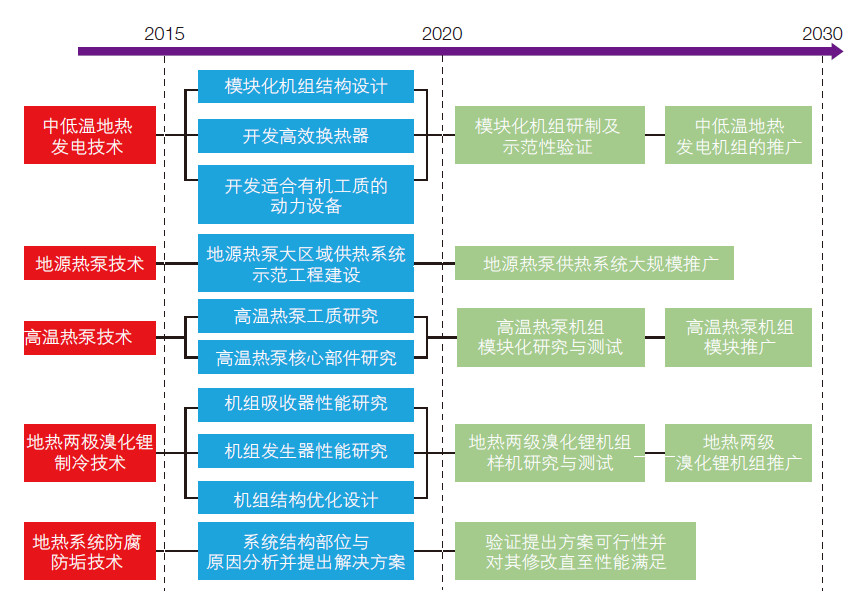

3.2 地热能技术发展路线图针对我国地热的现实情况,地热能发展规划可从中低温地热发电技术、地源热泵系统、高温热泵系统、地热溴化锂制冷技术及地热防腐防垢技术5 个方面考虑,图 4 为地热发展的技术路线图。

|

| 图 4 地热能发展技术路线图 |

根据技术路线图得出地热能产业的发展路线图(图 5)。我国的地热能产业发展按照以下步骤来走:2015年到2020年为第一阶段,该阶段主要对地热能的基础技术进行改进和论证;2020年到2030年为第二阶段,在该阶段推广地热能技术的实用化。

|

| 图 5 地热能产业发展路线图 |

从客观的角度来讲,地热资源相对于其他的新能源来说,具有不可比拟的优势,具有更高的经济价值。但是到目前为止,该项大有“钱”途的项目却发展缓慢,特别是在地热发电、地热制冷和深层地热资源的开发方面。原因在于人们还没有充分意识到此举背后巨大的经济效益,没有人愿意在该项目上进行大的投入,而从事与地热利用相关的技术、科研人员却不具备将其大量向市场推广的经济实力。从目前我国的发展模式来看,地热发电主要依靠政府支持,然而力度却非常有限。地热供暖和地源热泵技术主要依靠企业投入,但是企业是以盈利为目的,因此资金主要投在了易于开发且回报率比较高的地方,对于具有一定开发难度的资源一般都是不闻不问;同时企业的开发处于一种无序的状态,造成了资源的极大浪费,从地热资源开发利用的长远利益来看意义不大。

因此,要将地热能的开发利用推向市场,首先必须把与之相关的科研力量和经济力量捆绑到一起,让双方充分认识到彼此在该项目所能发挥的关键作用,以及以后将能带来的可观的经济效益,激发大家对地热能项目投入巨大热情。其次,需要政府引导、政策支持,尽快出台采用补贴措施的相关文件,把补贴政策落到实处,以激发大家的开发热情。再次,要积极引导大型国有企业(如中石油和中石化)的介入,它们有资金、有资源,而且在行业内还有号召力,能够把人们吸引到地热资源的开发与利用的行业中来,为整个地热行业的发展注入新的活力。最后,积极鼓励中小企业持续投入,鼓励企业以 BOT模式或 PPP模式扩大融资规模,大力进军地热采暖、地源热泵等行业。

4 对我国发展地热能的政策举措建议 4.1 存在问题分析2013 年国家能源局在河北雄县召开全国地热能利用工作会,此次会议后,能源局已经正式下发文件,开始组织编制各地2015-2020 年的地热能的开发利用规划。同年四部委(国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部)印发《关于促进地热能开发利用的指导意见》(简称《指导意见》)。该意见为我国地热能未来的发展指明了方向,也促使各地方政府部门为当地地热能产业发展制定的相关政策陆续出台,对我国地热能事业的发展具有一定的推动作用。

但是,目前的政策只适用于宏观调控,没有出台对地热能行业发展具体的支持办法,如《指导意见》中提到“对地热发电商业化运行项目给予电价补贴政策”,但如何补贴、补贴多少一直未有政策细则,因此实施起来难度比较大。

4.2 落实补贴政策,激发投资热情倾斜,但一直没有具体措施,使得投资商一直处于观望状态。只有真正将措施落到实处,如像太阳能发电、风能发电一样,明确规定用地热能发1度电补贴多少钱,或者制定有吸引力的上网电价,才能激发投资商的热情,促进地热能产业蓬勃发展。

4.3 提高产业准入门槛,提升产品技术水平我国的地源热泵、地热采暖、地热制冷等行业的发展一直以企业为主导,由于地热利用的设备制造和利用工程尚未形成严格的标准和规范,企业进入的门槛很低,使得地热资源利用行业参差不齐,良莠不分,获得市场机会的未必是拥有先进技术和制造能力的企业,不利于地热资源利用水平的整体提升。因此,应提高产业准入门槛和产品技术水平,从政策上保证地热资源的高效利用,提升行业活力。

4.4 制定全链条产业发展规划和配套政策,结束资源开发的无序状态地热资源的开发与利用在我国已经历了几十年的发展,但是一直处于自由发展状态,缺少长远的发展规划加以引导。可持续的地热能利用必须追求资源的地理位置、气候条件、热能品质能够和能量转化技术相匹配,必须遵从热量对口、梯级利用的基本原则,必须考虑保护当地的生态环境,如果没有科学、全面的产业部署,无序低水平的利用长此以往必然后患无穷。建议政府组织制定合理的产业发展规划和配套政策,引导制造商和开发商高效率、高回报、环境友好地开发利用地热资源。

| [1] | 蔺文静, 刘志明, 王婉丽, 等. 中国地热资源及其潜力评估. 中国地质, 2013, 40(1):312-320. |

| Cited By in Cnki (30) | |

| [2] | 张金华, 魏伟. 我国的地热资源分布特征及其利用. 中国国土资源经济, 2011,(8):23-24. |

| Cited By in Cnki (18) | |

| [3] | 郑克, 潘小平. 中国地热发电开发现状与前景. 中外能源, 2009,(2):45-48. |

| Cited By in Cnki (48) | |

| [4] | Bertani R. Geothermal Power Generation in the World 2010-2014 Update Report. Melbourne Proceedings World Geothermal Congress 2015, 2015. |

| Click to display the text | |

| [5] | John W Lund J, Tonya L, et al. Direct utilization of geothermal energy 2015 worldwide review. Melbourne proceedings World Geothermal Congress 2015, 2015. |

| Click to display the text | |

| [6] | 胡连营. 地源热泵技术讲座——地源热泵技术及其发展概况. 可再生能源, 2008, 26(1):115-117. |

| Cited By in Cnki (26) | |

| [7] | 徐伟. 国际国内地源热泵技术发展趋势——摘选《中国地源热泵发展研究报告》. 供热制冷, 2011,(3):62-64. |

| Cited By in Cnki (14) | |

| [8] | 龙惟定. 热电冷联供技术分析及政策建议. 电力需求侧管理, 2010, 12(4):1-4. |

| Cited By in Cnki (9) | |

| [9] | 朱守义. 地热供暖优势分析. 科技致富向导, 2011,(14):184. |

| Cited By in Cnki (1) |