建筑耗能已经与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的 3 个“耗能大户”。与此同时,建筑能耗占社会能耗的比重正以每年 1% 的增速快速发展。

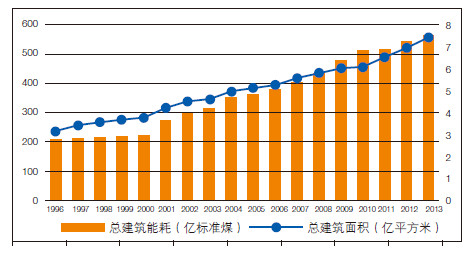

(1)我国总建筑面积增长与总建筑能耗增长为正相关(图 1)。

|

| 图 1 总建筑面积与总建筑能耗增长情况 |

(2)人民生活水平不断提高和全球气候变化的影响。我国夏热冬冷地区用于电力制冷采暖的电力消耗从 1996 年的不到 1 亿千瓦时,增长至 2010 年的 390亿千瓦时。2013 年城镇住宅能耗(不含北方采暖)达 1.85亿吨标准煤,占建筑总能耗的 24.5%[1]。

(3)产业结构调整带来建筑用能的提高。我国服务业呈现快速发展趋势,写字楼、商场等各种规模的公共建筑数量迅速增长,建筑能耗总量也随之快速增长。2013 年公共建筑面积约为 99亿平方米,占建筑总面积的17.7%,能耗(不含北方采暖)为 2.04亿吨标准煤,占建筑能耗的 26.9%。 2000—2013 年公共建筑面积增加了 2 倍,平均单位面积能耗从 2001 年的 18.3 kgce/m2 增至 2013 年的21.3 kgce/ m2,是增长最快的建筑用能类型[1](表 1)。

(4)农村建筑用能增长迅速。农村建筑用能消费总量不断增加,生活用能已经超过生产用能。农村年人均生活用能消费量从 2000 年的 76 kgce 增长至 2013 年的 284 kgce,增速高于全国年人均生活用能消费增速。

1.1.2 城镇化进程带给可再生能源分布式利用的窗口期很短国家统计局发布,2003 年我国城镇化率为 40.53%,2014 年我国城镇化率为 54.77%。以人为核心的新型城镇化进程会更快,规模化利用可再生能源的窗口期很短。

1.1.3 新农村建设和农业现代化对能耗基数影响还未显现农村住房节能和乡村环境质量刚刚获得各级政府的重视,绿色农房的概念尚未兴起,农村生活方式城市化现象却在蔓延。新农村建设的另一特点是我国地域广大,气候特征、资源分布、经济水平和技术条件差异大。

1.1.4 高比例可再生能源建筑利用是可行的(1)现阶段成熟的太阳能热利用技术(包括各类太阳能热水系统和空气源热泵)已经完全能够解决生活热水问题,约占住宅运行能耗的 10%。

(2)采用被动太阳能采暖或降温的建筑技术,至少可以节约建筑运行能耗 10% 以上。

(3)充分利用天然采光、自然通风策略可降低建筑运行能耗 5% 以上。

(4)屋顶或墙面安装光伏构件,可解决建筑使用能耗的 5%。

以上合计可实现可再生能源综合贡献率 30% 以上。 随着我国建筑节能理念的普及和能源价格机制的形成,建筑运行能耗基数会降低,其贡献率还会更高。

1.1.5 建筑是可再生能源分布式应用的最佳载体按照目前的发展速度,我国 10 年内总建筑面积可能会达到 800亿平方米。按照现在的节能标准和运行能耗水平,建筑总运行能耗将接近 11亿吨标准煤,这将对我国能耗结构产生明显的影响。因此,节能减排、开源节流是降低建筑运行能耗的唯一出路。

分布式能源系统是相对传统的集中式供能能源系统而言的。分布式能源系统是直接面向用户,根据用户需求就地生产供应,具有多种功能,可满足多重目标的中、小型能量转换需求。建筑作为分布式可再生能源系统的天然载体和就地消纳者,是可再生能源最佳的集成对象。

同时我们还应清醒地认识到,我国18亿亩有效耕地面积的红线是不可逾越的。沙漠距离能源负荷中心远,会大大影响可再生能源应用的技术经济性能。我国可利用土地资源的限制,也让建筑必然也必须成为可再生能源利用的重要载体。

1.2 分布式可再生能源建筑应用具有重要的战略意义(1)我国是世界上太阳能资源最丰富的国家之一,地表水、浅层地下水和土壤中可采集的低温能源也十分丰富,利用潜力巨大。推进分布式可再生能源建筑应用是调整能源结构、保证国家能源安全的重要举措之一。

(2)利用太阳能、浅层地能等可再生能源可以解决建筑的采暖空调、通风降温、热水供应、室内照明、电动汽车等对能源的需求,实现对常规能源的替代。

(3)推进分布式可再生能源建筑应用是满足能源需求日益增长,改善人民生活质量,提高建筑用能效率,有效缓解我国能源供需矛盾的现实要求。

(4)推进可再生能源建筑应用能够成为实现“保增长、扩内需、调结构”的有效途径。

2 国外相关研究及应用现状欧盟 1997 年通过了欧洲议会白皮书——《未来能源:可再生能源》,提出到 2010 年可再生能源在一次能源中的比例提高到 12%。德国率先推出了“千栋光伏屋顶计划”,到 1997 年完成了近万套屋顶光伏系统;瑞典每年 40% 的建筑科研经费用于可再生能源建筑应用研究; 瑞士建立了世界上最大的海水源热泵站,用于区域供热。

美国提出了“千万太阳能屋顶提案”,计划至2020 年全国安装 1 000 万套光伏系统,占全国总发电量的 15%; 同时美国安装的地源热泵数量位居世界第一。日本预计到 2020 年,太阳能光伏发电装机容量将突破 28 吉瓦,日本企业还推出了专门为独立别墅设计的小型建筑用土壤源热泵,高效节能,推动了地源热泵系统在日本的应用。

3 我国分布式可再生能源建筑应用发展 3.1 发展历程 3.1.1 第一阶段(2006—2008年):起步阶段,从无到有、实现突破2006 年,财政部、原建设部两部委下发《建设部财政部关于推进可再生能源在建筑应用的实施意见》,全面启动可再生能源在建筑领域的规模化应用示范工作。 截至 2008 年底,实施了4 批可再生能源建筑应用示范项目,共 371 项,示范面积达 4 049 万平方米,光伏发电示范装机容量 6.2 兆瓦,项目覆盖全国。

3.1.2 第二阶段(2009—2010 年):推广阶段,由点连线、深入发展2009年,我国启动了“太阳能屋顶计划”,开展太阳能光电建筑应用示范,支持太阳能光伏产业,财政补贴项目合计 111 个。

3.1.3 第三个阶段(2011 年至今):铺开阶段,由线到面、全局展开2011 年 3 月,住建部和财政部再次联合发出《关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》,要求切实提高太阳能、浅层地能、生物质能等可再生能源在建筑用能中的比重,开展可再生能源建筑应用集中连片推广。

截至 2012 年底,合计实施 386 个可再生能源建筑应用示范项目;608 个太阳能光电建筑应用示范项目,总装机容量约 864 兆瓦;可再生能源建筑应用示范城市 93 个,农村地区示范县 198 个、示范区 6 个、示范镇 16 个,8 个太阳能综合利用省级示范、25 个省级推广和 21 个科技研发及产业化项目。中央财政补助资金支持太阳能热水应用建筑面积 2.8 亿平方米,地源热泵应用面积 1.7 亿平方米,地源热泵与太阳能复合技术应用面积 0.8 亿平方米。

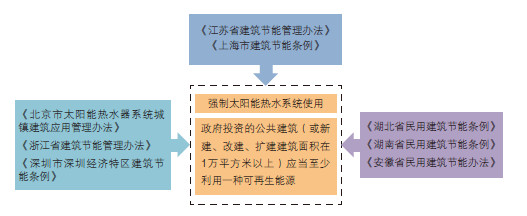

3.2 相关法规与政策各地积极制定本地区节能行政法规,多个省市出台了建筑节能条例或办法,提出在居住建筑中强制应用太阳能热水系统,政府投资的公共建筑应至少利用一种可再生能源等政策(图 2)。

|

| 图 2 部分省市出台的可再生能源建筑强制应用政策 |

各地在总体发展目标的约束下,因地制宜,分别针对太阳能光热建筑应用、太阳能光伏建筑应用及浅层地热能的推广应用,制定了相关约束或激励政策。

3.3 相关标准目前国家已出台关于太阳能光热、光伏建筑应用和地源热泵的标准达 10 余部(表 2),基本涵盖了设计、 施工、验收及评价等环节。同时,全国大部分省市的地方标准体系也在不断完善中。

在太阳能光热建筑应用示范中,太阳能光热系统全年太阳能保证率普遍在 60% 左右,单位建筑面积年常规能源替代量为 5.2 kgce/m2。截至 2014 年底,全国累计太阳能光热应用建筑面积近 30 亿平方米,太阳能光热系统建筑应用可实现年常规能源替代量约 1 560 万吨标准煤[2]。

3.4.2 太阳能光伏建筑应用与地面光伏电站相比,分布式光伏电站具有占地面积小、可减小对电网供电依赖、灵活智能等优点,被认为是未来光伏应用的主要方向。与风电等其他清洁能源相比,光伏发电与工商业用电峰值基本匹配,更适用于建筑应用。

根据国家能源局统计数据,2014 年全年光伏发电累计并网装机容量 2805万千瓦,其中分布式占 467 万千瓦,太阳能光伏建筑应用可实现年常规能源替代量约 142 万吨标准煤[2]。

3.4.3 地源热泵建筑应用地源热泵技术涵盖土壤源、地下水源、地表水源、 淡水源、海水源、污水源等多个形式,严寒、寒冷地区的应用较为广泛,约占 80%,并以地下水源热泵和土壤源热泵为主;夏热冬冷地区主要以土壤源热泵和地表水源热泵为主。

目前地源热泵项目单位建筑面积平均年常规能源替代量为:冬季采暖工况平均为 8.2 kgce/m2,夏季制冷工况平均为 8 kgce/m2。截至 2014 年底,全国累计浅层地能应用面积达到 4.6 亿平方米,地源热泵系统建筑应用可实现年常规能源替代量约 584 万吨标准煤[2]。

4 我国分布式可再生能源建筑应用的发展 前景与路径 4.1 分布式可再生能源建筑应用的发展前景 4.1.1 发展目标根据《关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》(财建 [2011]61号)的要求,到2015年完成新增常规能源替代 3 000 万吨标准煤,新增可再生能源建筑应用面积 25亿平方米以上,到 2020 年,实现可再生能源在建筑领域消费比例占建筑能耗的 15% 以上。

4.1.2 应用潜力根据 2014《中国统计年鉴》数据,1995—2013 年建筑竣工面积中城市总建筑面积为 237亿平方米,其中住宅建筑面积为 126.52亿平方米,其他建筑面积 110.48亿平方米;农村总建筑面积为 157.44亿平方米,其中住房建筑面积为 145.33 亿平方米,其他建筑面积 12.11亿平方米。

按照 2014、2015 年竣工建筑面积为 30亿平方米、 2016—2020 年每年竣工建筑面积为 25 亿平方米进行推算,2015 年和 2020 年可再生能源建筑屋面、墙面可安装面积估算如表 3 所示。

我国建筑屋面和南墙面资源的 80% 位于中东部地区,因此分布式建筑光伏、光热利用的主要建设区域也在中东部省份,与我国能耗最大区域一致。分布式建筑光伏可装机容量 2020 年最高可达 5.31 亿千瓦。按照太阳能热利用可用建筑面积占可利用建筑总面积的 40%计算,2015 年已有建筑的太阳能热利用的可装机容量潜力可达到 11 362.4 thGWth(每平米集热器装机容量按 700 W th 计算)。

4.2 发展路径 4.2.1 功能混合的土地利用规划和中低层高密度的城镇空间布局改变传统按功能、园区分类的单一规划策略,转向基于交通导向、基础设施覆盖、功能混合和可再生能源分布式利用的城镇规划发展思路。在土地规划和土地出让时像容积率、绿化率一样,明示可再生能源在区域能源系统的渗透率或在建筑能源系统中的贡献率。

4.2.2 被动优先的建筑设计策略和多能互补的建筑能源系统建立“被动优先、主动优化、能源互联、梯级利用”的可再生能源建筑利用方针。对于既有建筑,进行建筑外围护结构、采暖设施等的改造,降低建筑采暖、 制冷、通风等基本负荷,提高建筑节能率;对于新建建筑,应提高建筑节能标准要求,降低建筑能耗。

4.2.3 扩大可再生能源分布式利用的对象和范围,实现 规模化应用应从单体建筑工程应用向区域建筑规模化应用发展。用电方面,包括区域户级并网和园区集中并网系统、建筑之间互联的区域智能微电网、基于直流家电和 LED 照明的建筑直流供电系统,由燃气三联供等支撑的多能互补区域建筑能源系统等;用热方面,包括基于微热网的楼栋集中热水系统、基于集中集热的太阳能锅炉、基于可再生能源为主的区域建筑供热/蓄热系统、高效集热低成本蓄热区域供热系统等。

4.2.4 让建筑物本身成为能源系统的关键部件将建筑能源系统分为建筑被动供能系统( 包括建筑物内的热源)和主动供能系统(可再生能源利用),通过建筑被动集能指标表征建筑的被动供能能力和建筑环境的热舒适度;通过建筑主动供能指标反映可再生能源对于建筑运行能耗和 CO2 减排的贡献率,从而形成综合的建筑能源系统和多能互补的产能用能指标。

4.2.5 促进与建筑结合的可再生能源产品构件化、电器化、 标准化和智能化实现用户侧并网自产自用与用户用能负荷之间的智能协调,将园区用户侧建设成为智能微能网,实现“自产自用、盈余储能、余能上网”的三级效能优先理念。

4.2.6 鼓励发展可再生能源与建筑集成技术,扩大可再 生能源分布式利用产品优先发展目录通过建筑整合设计将可再生能源分布式利用技术纳入建筑设计全过程,以达到美观、实用、经济的要求。 采用模数化太阳能建筑构件(可移动遮阳部件、窗间墙型空气集热器或光伏板、阳台型太阳能集热器或光伏板、水平遮阳构件以及通风窗等),既能较全面地运用主被动太阳能技术,又让这些部件构成了现代建筑的立面元素。这些产品应该列入优先发展目录,其生产和使用应该享受到相关利税政策的支持。

4.3 技术创新 4.3.1 光热技术建筑应用(1)开发用于建筑屋面系统的标准模块和组合模块光热(伏)构件。以热利用为例,将屋面作为应用和集成平台,针对不同循环工质的集热器,研究优先尺寸和组合方式,开发适合屋面板、天窗、屋顶窗的配套产品和配套部件,开展热性能测试、产品标准和工程应用标准编制,加大应用场合和规模。

(2)开发用于建筑立面系统的标准模块和组合模块光热(伏)构件。以光伏发电为例,立面系统用光伏构件需要考虑与建筑遮阳或建筑保温的叠加效益。光伏构件作为建筑围护结构的组成部分,应满足围护结构的建筑物理性能和光伏构件的电气安全性能。

4.3.2 光伏技术建筑应用(1)工业厂房分布式光伏系统。应充分利用工业厂房及物流仓库,开展分布式光伏系统安装。其优势在于: 工业厂房屋面面积大,建筑形体简单,适合光伏安装;周边建筑对其屋面日照影响较少,屋面上设备及建筑设施较少,不会产生自遮挡;厂房屋面光伏系统产生的电能可直接用于工业生产和物流仓储,实现就地消纳。

(2)建筑光伏构件。重点研发满足不同地区节能要求、不同类型建筑及各安装部位、模数尺寸系列、构造节点要求的建材型光伏构件;研究开发广泛应用在建筑上的金属材料、无机材料、有机材料为基材的建材型光伏构件或光伏建筑材料,实现与建筑部位相同构件同寿命。

(3)区域建筑光伏系统。发展区域智能光伏微电网集群系统,实现区域内多接入点并网,实现各建筑单体光伏系统所组成的微电网之间的互联互通。

4.3.3 多种可再生能源技术复合应用由于建筑用能终端与用能方式的多样性,单一的可再生能源技术难以满足建筑的多种用能需求,未来的发展方向为多种可再生能源技术复合应用,多种能源种类互补。

(1)建筑光热光伏综合利用。充分利用建筑围护结构有限的外表面积,提高太阳能综合利用效率,将太阳能利用与建筑节能设计相结合,发展光热光伏组合集热器,在降低光伏背面温升的同时,通过空气源热泵技术,梯级收集和利用太阳能热水。发展材料、模数、色彩一致的光热和光伏建筑构件,提高屋面和墙面的利用率,实现太阳能建筑一体化。

(2)光热、生物质能综合利用。太阳能与沼气结合技术是由太阳能集热装置吸收热量,输送到沼气发生装置调节温度,加快发酵速度,提高沼气转化效率,保证在外部气温较低的条件下正常产气。太阳能和沼气技术都比较成熟,经济性也较高,在广大的农村地区具有很好的发展前景。

(3)光热与热泵技术综合利用。将低温太阳能辅助的空气源热泵和太阳能集热系统结合,形成太阳能和热泵互为辅助热源系统。这种系统可以最大限度地利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保证率,做到全年、全天候供热。

(4)太阳能跨季蓄热供热。利用水、土壤等作为跨季蓄热介质,储存冬季以外 3 个季节的太阳能热,用于冬季供暖,适合小区级或区域级建筑供热。张家口崇礼县正在研究采用大规模跨季蓄热为百万平米级城镇建筑提供冬季供暖用能。

(5)农业工厂化与太阳能综合应用。宜发展高效农业工厂以提高土地集约化利用。利用工厂屋面安装太阳能集热器或光伏板,提高土地利用率的同时,增加电力和热力供应,还可与沼气等生物质能技术结合,实现可再生能源就地消纳。

5 我国可再生能源建筑应用发展亟需政策保 障和制度创新 5.1 加快立法,形成良好的法律基础目前我国相关的法律制度还不健全,建议修订《物业管理条例》,对利用物业共用部位、共用设施设备进行可再生能源技术应用的管理提出相应要求,为屋顶、 墙面等共有部分的可再生能源技术应用提供法律依据。

5.2 适时出台科学合理的经济激励政策和强制安装政策新产业的发展离不开政府的引导、扶持和推动。采用激励政策引导市场,让可再生能源建筑应用产业迈入良性发展的快速轨道。相关激励政策包括投资补贴、低息贷款、专项基金扶持、税收优惠等。

制定强制安装政策的最大特点是通过立法或行政手段要求新建建筑必须安装相关可再生能源建筑应用系统。实施该政策的前提条件包括:(1)产品性能可靠、 质量稳定;(2)有良好的市场基础;(3)有良好的制造业基础。三者缺一不可,否则政策将难以奏效。

5.3 及时发现规律性问题,出台有效管理制度由于各地的地理环境、资源状况、经济发展情况、 人员水平等有很大差异,因此,在制定可再生能源建筑应用政策尤其是强制推广政策时,应有配套的过程检查和事后评估等管理制度,规范各关键环节,形成一个良性发展的市场机制。

5.4 通过政策引导能源合同管理市场目前分布式可再生能源应用存在的主要问题是推进主体和利益主体不一致,价值链传导不畅,造成建筑投资商的决策机制存在短视效应。另外,还包括可再生能源利用的标准化程度不高造成市场的混乱;服务理念和消费理念尚未建立;能源管理公司和工程公司的技术力量与市场需求不匹配;城市规划和建筑设计的龙头作用缺乏等。上述问题需要通过政策设计来引导市场走向成熟,大力发展建筑能源合同管理市场。

5.5 基础标准管控与应用标准放开相结合政府应在能源质量、用能安全、人身安全和通用技术要求等方面加大标准的制定与执行力度;在应用端放开,由企业和用户需求引导企业标准的建立,由市场机制推动可再生能源建筑分布式利用的规模化发展。

6 结语全球气候变化与我国建筑节能减排既是压力,更是机遇。高比例可再生能源和智能电网的应用情景,让能源的需求侧与供给侧变得更加模糊,普通业主将既是能源的消费者,也是能源的生产者。可以肯定的是,分布式可再生能源的建筑应用在我国能源安全战略中将发挥重要而又积极的作用。

| [1] | 清华大学建筑节能研究中心. 中国建筑节能年度发展研究报告. 北京:中国建筑工业出版社, 2015. |

| [2] | 郭梁雨, 刘幼农, 姚春妮. 可再生能源建筑应用实践总结与思考. 建设科技, 2015, (8):14-19. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [3] | 住房和城乡建设部科技发展促进中心. 中国建筑节能发展报告-可再生能源建筑应用2012. 北京:中国建筑工业出版社, 2013. |