构建热带西太平洋科学观测网是中科院战略性先导科技专项“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响”(以下简称“海洋先导专项”)的重点任务之一,我国科学家将自主建立大洋观测网络来研究和监测对中国气候影响最为显著区域的海洋环境变化。Nature 杂志曾在 2014 年刊发文章,将中国即将建立的西太科学观测网称为第二次“郑和下西洋”[1],这引起了世界海洋科学界的广泛关注。

1 热带西太平洋科学观测网的国家需求和科学意义热带西太平洋拥有全球海洋中最大的暖水团,是驱动大气环流系统的主要热源地之一,在多种时间尺度上对东亚季风、厄尔尼诺/南方涛动(ENSO)等气候现象的发生和发展以及我国旱涝、极端冷暖等重大气候灾害的形成都具有极为重要的影响[2, 3]。在全球温室气体排放增加的趋势下,近年来全球气温的升高却出现了停滞,这被认为和中深层大洋吸收存储了大量热量密切相关,特别是热带西太平洋在这一过程中扮演着重要角色[4, 5]。热带西太平洋及其周边海域海洋环流复杂和多变,数支纬向流和西边界流在海洋纬向、经向能量输送和东西太平洋、南北半球水交换过程中起关键作用,直接影响和调制该区域海洋-大气相互作用和海洋多圈层物质能量交换。 因此开展对热带太平洋海洋环境的大规模同步调查是提高我国气候变异研究水平和预报能力的迫切需要,将为我国海洋环境保障能力的扩展和提升起到科技先导作用。

热带西太平洋科学观测网以实现对太平洋西边界流、西太平洋纬向流系、中深层环流和印尼贯穿流大规模同步连续现场观测为目标。 以潜标为主要观测平台的科学观测网将会为我国和国际海洋与气候学界提供该区域海洋上层、中层和深层环流系统结构特征、变异规律及动力学联系的观测证据,填补国际上在太平洋西边界流和中深层环流观测和研究的空白,为海洋和气候模式的验证和改进提供观测数据支撑。

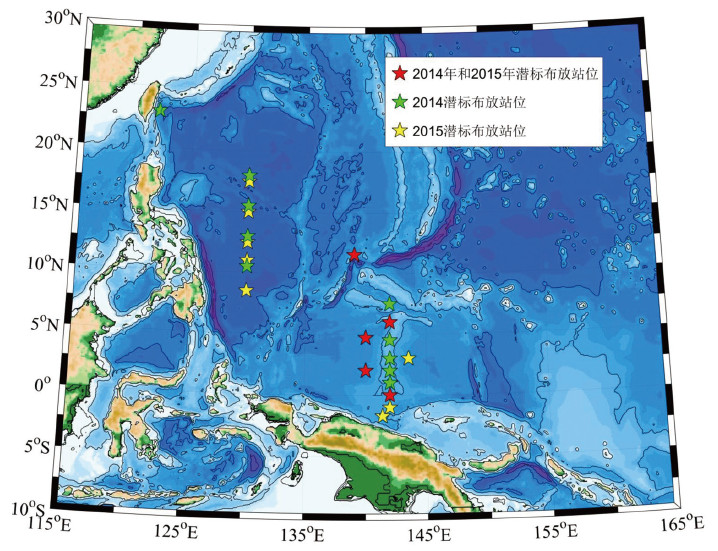

2 热带西太平洋科学观测网的设计和构建根据科学观测网的科学目标,海洋先导专项项目一在 2013 年完成了潜标网络布局和结构设计、仪器设备采购等工作。图 1 给出了科学观测网的整体布局,观测网设计了 3 个潜标阵列和1套全水深潜标。3 个潜标阵列共包含 10 余套潜标,分别布放在 130ºE、 140ºE 和 142ºE断面,主要用于观测西太平洋纬向流系和中深层环流系统。1 套全水深潜标布放在马里亚纳岛弧海山附近,用于研究地形变化对上、中、深层环流系统的影响,布放地点还位于东、西马里亚纳海盆的水交换通道处,这对研究大洋不同海盆的水交换至关重要。 该潜标配置的观测传感器还实现了全水深高垂直分辨率覆盖,可用于建立大洋上层和中深层全水体的动力和能量关联。

|

| 图 1 热带西太平洋科学观测网布局图 |

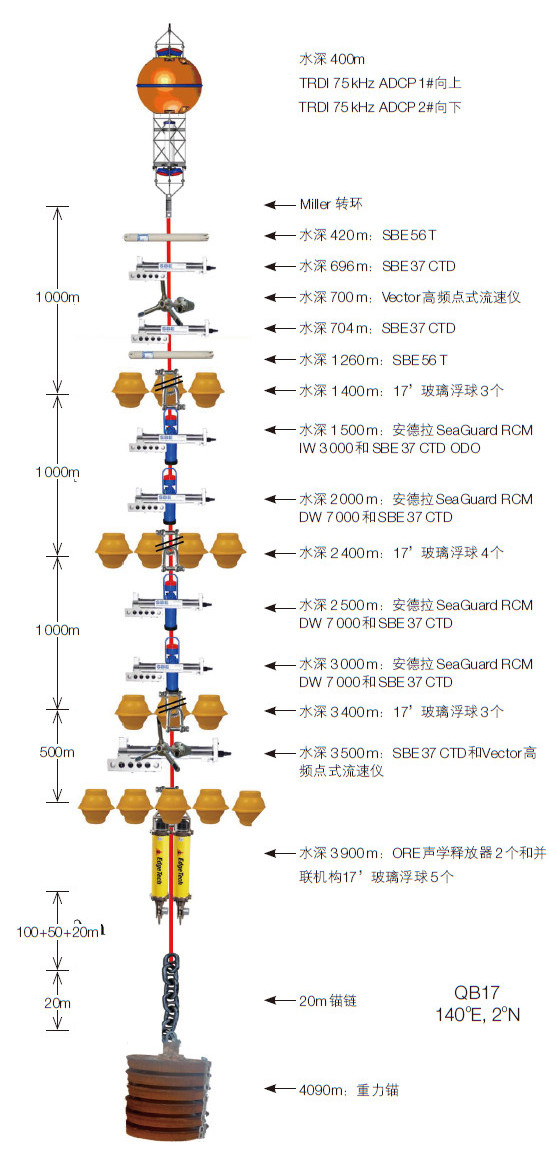

图 2 给出了一套代表性潜标(以 140ºE,2ºN 潜标为例)的设计方案。在 400 m 左右,潜标主浮球装载了两台分别向上和向下测量的 75 kHz 多普勒流速剖面仪,用于获取表层至 1 000 m 左右的三维流速的高时空分辨率变化数据。在 1 000 m 以深以 500 m 左右为间隔布放了若干单点海流计,用于获取大洋中深层流速的连续变化数据。 在 400 m 以深配置了若干温盐深仪,用于获取大洋水体温度和盐度的连续变化数据。根据温度和盐度的垂直变化特征,温盐深仪在 1 000 m 以浅垂直间距较小,在1 000 m 以深垂直间距较大。上述测量传感器的采样间隔均小于等于 1h。结合每套潜标地点的流速特征和观测仪器在水中的重量,科研人员通过计算潜标的净浮力来给潜标配置浮球数量,以保证潜标系统在大洋中可以保持稳定的姿态,避免大幅的上下运动带来大的观测误差,同时保证潜标系统在回收时可以有足够的浮力浮出水面。

|

| 图 2 热带西太平洋潜标(以 140°E,2°N 潜标为例)设计图 |

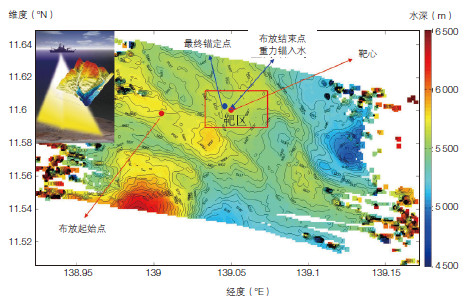

2014 年 8 月— 10 月,海洋先导专项科研人员搭载我国新一代海洋科学综合科考船“科学”号,成功地在热带西北太平洋对 3 个潜标阵列和1套全水深潜标进行了布放。在每个潜标站点,科研人员首先使用船载多波束测深仪对潜标布放地点周围的地形进行扫描测量 (图 3)。然后根据水深分布图,选择和设计水深相近且变化较小的区域为靶区,再选取其中一点为靶心。在潜标布放时,船舶选择逆流方向行进,在船尾匀速布放缆绳和设备,缆绳和设备入水后会顺流漂向船舶的下游。根据当地流速大小和布放潜标预估的时长等,科研人员合理选择布放起始点和靶心之间的距离,一般要保证在船舶到达靶心附近时,仪器设备布放完毕。在仪器设备布放完毕后,将潜标最底端的重力锚布放入水,重力锚入水后利用自身较大的净重将前面布放的仪器设备拉入水中。在潜标布放完成后,科研人员需要在重力锚入水点附近1—3 公里范围内选择 3—4 个点对潜标进行定位,利用声学释放器测量船体和声学释放器之间的斜距,进而采用最小二乘法来确定重力锚在海底最终锚定点的经纬度,以便于第二年进行回收打捞。

|

| 图 3 潜标布放站位地形图和布放过程示意图 |

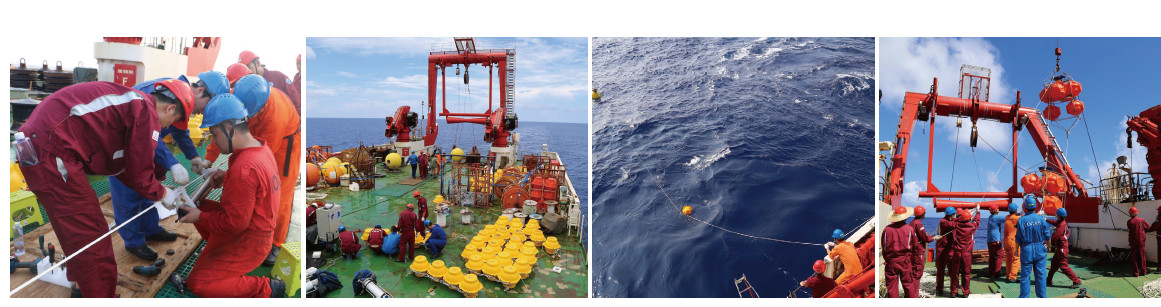

2015 年 8 —11 月,海洋先导专项科研人员再次搭乘“科学”号考察船,对在大洋中布放了 1 年左右的潜标进行了回收、数据读取、维护和再布放 (图 4)。科研人员经过近 80 天的艰苦努力,成功回收了 2014 年布放的 15套深海潜标和 402 件观测设备,获取了长达 1 年的观测数据。在对潜标站位进行优化调整后,新布放了 13 套深海潜标和 393 件观测设备 (图 1),这开创了单一航次布放、回收深海潜标和观测设备数量最多的世界纪录,标志着热带西太平洋科学观测网初步构建完成。

|

| 图 4 科考队员在“科学”号考察船上进行潜标的布放和回收工作 |

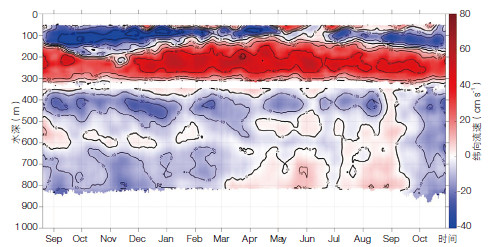

2015 年超级厄尔尼诺事件在热带西太平洋发展,对全球和我国气候影响显著,而布放的潜标数据恰好捕捉到这次超级厄尔尼诺事件的发展过程。图 5 给出了 142ºE 赤道站位潜标多普勒流速剖面仪所观测的纬向流速深度时间变化图,可以看出南赤道流、赤道潜流和赤道中层流的分布深度和流速的异常变化特征,这些潜标数据将帮助科学家加深对厄尔尼诺现象的认识,提高我国科学家对极端气候事件的预测和预报。

|

| 图 5 142°E 赤道站位潜标2 台多普勒流速剖面仪所观测的纬向流速 深度时间变化图,其中红色表示东向流,蓝色表示西向流 |

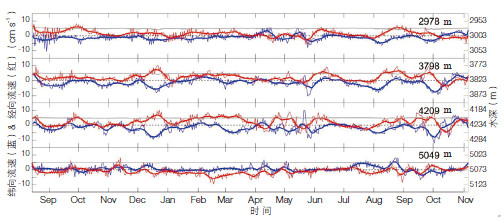

潜标上单点海流计首次给出了这一区域大洋中深层海流的时空变化特征(图 6),在 4 000 m 左右的深度上流速大小仍可以达到 5 cm/s,而且存在着包括近惯性振荡、季节内和季节等多时间尺度变化。科学家们曾指出全球变暖停滞其中一个重要原因就在于西太平洋中深层海洋吸收了大量热量[4, 5],这说明西太平洋和中深层大洋对全球气候变化的重要意义。科学观测网所获得的中深层海洋前所未有的观测数据必将帮助科学家突破对深海环境的认知。

|

| 图 6 全水深潜标站位单点海流计观测的中深层纬向流速(蓝色)和 经向流速(红色)时间变化图。灰色曲线表示单点海流计所在深度 变化,黑色深度值为测量时间段内的平均深度 |

2015 年 15 套深海潜标及数据的成功回收标志着热带西太平洋科学观测网的初步建成,我国科学家获得了热带西太平洋代表性海域连续 1 年涵盖海洋上层和中深层水体的温度、盐度和洋流等观测数据,是世界上首次在这一地区获取高质量、高时空分辨率的定点连续观测数据,为探索研究热带西太平洋环流的三维结构、暖池变异及其对中国气候变化的影响提供了宝贵的数据资料。

科学观测网的初步建成标志着我国已自主建立起热带西太平洋科学研究的观测网络,奠定了我国在全世界对该海域观测研究的核心地位,同时也填补了国际上对该海域中深层环流大规模同步观测的空白,为我国大洋观测网的建设和运行积累了宝贵经验,起到了示范作用。该网络将会为我国海洋学和气候学研究探索提供持续的数据支撑,将提高我国气候和海洋环境的预测能力。

| [1] | Tollefson J. China plunges into ocean research. Nature, 2014, 506:276. |

| Click to display the text | |

| [2] | 王凡, 胡敦欣, 穆穆, 等.热带太平洋海洋环流与暖池的结构特征、变异机理和气候效应. 地球科学进展, 2012, 27(6):595-602. |

| Cited By in Cnki (3) | |

| [3] | Hu D, Wu L, Cai W, et al. Pacific western boundary currents and their roles in climate. Nature, 2015, 522(7556):299-308. |

| Click to display the text | |

| [4] | Chen X, Tung K K. Varying planetary heat sink led to globalwarming slowdown and acceleration. Science, 2014, 345:897-903. |

| Click to display the text | |

| [5] | England M H, McGregor S, Spence P, et al. Recent intensification of wind-driven circulation in the Pacific and the ongoing warming hiatus. Nature Climate Change, 2014, 4:222-227. |

| Click to display the text |