2 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101

2 Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

改革开放30多年来,中国扶贫开发取得了举世瞩目的成就,总体上从以解决温饱为主要任务转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距、促进区域协调发展的新阶段。2011年在《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》中,国家将贫困标准提高到农村年人均纯收入2 300元(2010年不变价),这个标准比2009年提高了92%,将更多的低收入人群纳入扶贫范围。随着贫困标准的提高,扶贫开发也由解决温饱(绝对贫困)向缩小差距(相对贫困)转变。同时,14个集中连片特困地区作为扶贫攻坚主战场,通过区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展。党的“十八大”明确提出到2020年全面建成小康社会的宏伟目标,对贫困地区发展提出了新的要求。要全面建成小康社会,扶贫脱贫是关键。要确保到2020年如期脱贫,精准扶贫是根本,精准扶贫既要向基层、到农户、扶到人,又要着眼于贫困地区的发展条件,实现不同空间尺度的区域精准扶贫[1]。因此,实现区域精准和个体精准是新阶段实施精准扶贫的新要求[2]。

自2014年1月国家正式提出精准扶贫以来,许多专家学者对精准扶贫的理论内涵、内容进行了诸多探讨[2, 3, 4],也有部分学者通过案例研究分析了精准扶贫中存在的问题[3, 5, 6]。然而,目前关于精准扶贫的研究绝大多数界定在农户精准扶贫层面,对区域精准扶贫鲜有研究。而且,很少有学者将精准扶贫与区域发展结合起来开展研究,而既有的集中连片贫困区扶贫模式也存在一定的缺陷。文章通过分析新贫困标准下我国农村贫困特点与主要问题,全面阐释了当前扶贫开发面临的巨大挑战,提出了区域精准扶贫战略,以期完善精准扶贫的内涵,使农户精准扶贫与区域精准扶贫有机统一,在农户脱贫的同时,实现贫困地区的发展,缩小区域发展差距。

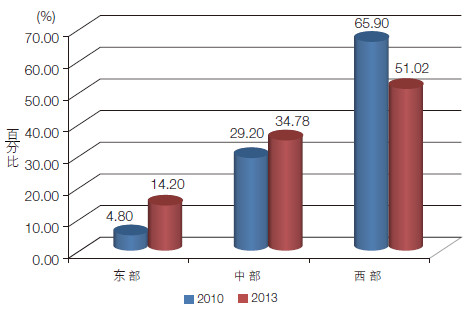

1 新标准下农村贫困特点与主要问题 1.1 贫困人口集中连片分布,呈现小集中、大分散格局2013年,新贫困标准(2 300元,2010年不变价)下我国有贫困人口8 249万。其中,东部地区占全国贫困人口总数的14.2%;中部地区占34.78%;西部地区占51.02%。但与2010年相比,西部地区贫困人口占全国的比重下降了14.9%,而东部地区的比重却增加了9.4%(图 1),贫困人口在全国东、中、西大尺度区域上的分布更加分散。与此同时,贫困人口分布的区域性更加明显。2010年以前的低标准下,贫困人口的分布已由区域性、整体性贫困过渡到局部性、个体性贫困[7]。但是,2011年提高贫困标准之后,随着新标准下贫困人口规模的扩大,贫困分布的区域性特征更加明显。在中小尺度上,贫困人口的分布更加集中在边远山区、少数民族聚居区、革命老区和省际交界区,形成集中连片贫困区。在2014年全国还有的7 000多万贫困人口中,大多数分布在14个集中连片特困地区。

|

| 图 1 东、中、西地区贫困人口占全国比重变化(2010—2013) |

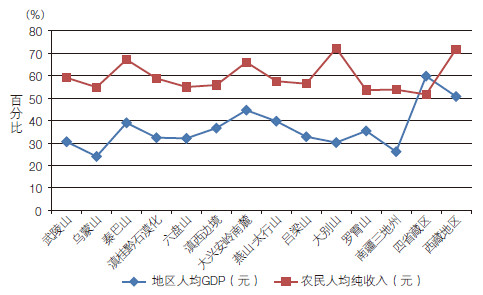

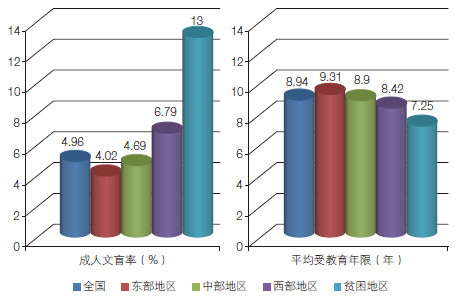

2014年,全国农村人均收入9 892元,而592个国家级贫困县农村人均收入只有6 088元。14个集中连片特困地区的农村人均纯收入仅相当于全国平均水平的60%左右(图 2)。除收入低之外,农村贫困地区同时也是我国知识贫困和人力贫困最突出的地区。2013年,全国15岁以上的成人文盲率为4.96%,而贫困地区达13%,是全国平均值的2倍以上;全国人口平均受教育年限8.94年,而贫困地区仅有7.25年(图 3)。

|

| 图 2 2014年贫困地区居民收入对比图 |

|

| 图 3 2013年全国不同地区人口素质对比 |

由于长期以来扶贫标准低,加之绝大多数地区自然生态脆弱、基础设施薄弱,抵御自然灾害的能力差,许多刚刚越过温饱线的农牧民因灾、因病、因市场变化等原因造成返贫。特别是大部分集中连片贫困区,山大沟深,生态环境极其脆弱,长期面临干旱、洪涝、泥石流、冰雪、沙尘暴等自然灾害,导致返贫率居高不下。青海贫困农牧区常年返贫率在13%左右,灾年25%,重灾年50%-60%。云南省德宏州2006-2013年,脱贫人口18.7万人,同期返贫人口达7万多人,返贫率达48%,每年约1万已脱贫人口返贫(2014年7月实地调研数据)。同时,该类地区地处偏远山区,信息闭塞、交通不便,扶贫成本高、脱贫难度大,长期以来“大灾大返贫,小灾小返贫”成规律性发生。

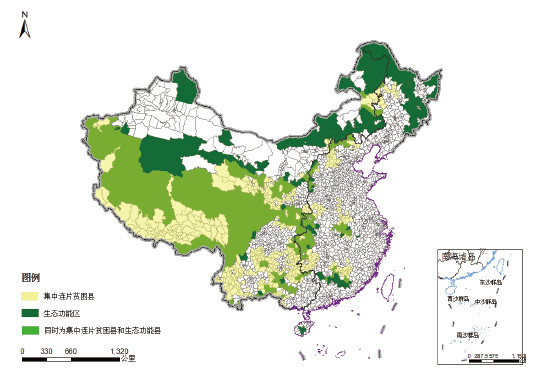

1.3 贫困地区多位于国家重点生态功能区,绿色贫困问题突出《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》及《全国主体功能区规划》将全国14个集中连片特困地区列为国家重点生态功能区(图 4),成为国家重点保护和禁止开发的区域,承担着为国家或地区提供生态服务的重要义务。在贫困地区各类主体功能区中,重点生态功能区分布最广,占贫困地区总面积的76.52%[8]。这些地区为了保护生态环境,丧失许多发展机会、付出机会成本。同时,以农牧业为主,耕地和草场的限制开发,打断了农牧民广种薄收和扩大放牧面积的增值路线;排污和环保指标的定额,在一定程度上限制了部分有一定经济效益的地方工业的发展,导致这些地区的多数居民没有其他生活来源,成为绿色贫困人口[9]。而一些地区生态环境良好,农牧业相对发达,却因地理区位差,远离经济中心,对外交通等联系不畅,限制了优势资源的对外经济联系和地区发展,同样让当地居民陷入贫困,成为贫穷的“独立王国”。总体来看,大多数贫困地区在主体功能区中的生态功能定位制约了大规模的区域经济开发,甚至一些重要生态功能区群众也面临“生态贫民”的尴尬局面。

|

| 图 4 国家重点生态功能区与集中连片贫困区分布 |

贫困发生和贫困程度,与生态环境状况存在着密切的关系。我国贫困地区多分布在干旱区、高山区和高寒区,当地居民面对着巨大的生存压力,在低生产水平基础上,不得不对资源进行掠夺式的开发和经营,加上环保意识的缺乏以及环境整治力度的薄弱,反过来加剧了生态环境的恶化,形成了“脆弱生态-贫困-破坏-脆弱生态”的恶性贫困循环。

在我国,贫困地区与生态环境脆弱地带具有高度的相关性,两者在地理空间分布上具有较高的一致性。国家环境保护部2005年统计数据显示,全国95%的绝对贫困人口生活在生态环境极度脆弱的老少边穷地区。中国最贫困的人口多生活在环境破坏最为严重、自然恢复能力最差的地区。恶劣的生态环境、贫乏的自然资源以及对外交通不畅是导致贫困的综合因素。因此,保护和治理生态环境是贫困地区的一项重要任务。一方面,为了尽快脱贫,贫困地区需要加大开发力度,加速经济发展;但另一方面,又要加大生态环境治理力度,防止生态环境进一步退化。因此,开发与生态环境保护治理的矛盾较为突出。

2.2 劳动力素质低下,自我脱贫能力弱贫困地区不但是贫困发生率最高,同时也是劳动力素质较低的地区,高技能劳动力资源和实用技术人才严重缺乏。2010年,我国初、高中学生辍学率分别只有2.3%和2%,但西部贫困地区初中生辍学率达25%。全国有35%的学龄儿童在贫困地区,但只有4%的大学生来自贫困地区,贫困地区只有40%的初中毕业生能够继续接受高中教育[10]。同时,贫困地区义务教育质量不高,学生营养不良状况也很突出,直接或间接对未来劳动力素质产生重要影响。加之,贫困地区的职业教育投入不足,办学条件相当落后,不能满足地区经济发展对专门技术人才的需求,同时也难以给贫困地区劳动力提供有效的实用技能培训。教育水平落后和教育结构的不合理,导致贫困地区的居民受教育程度低,劳动力素质长期低下,接受新技能和适应新环境的能力差,缺乏足够的生存能力,难以在收入较高的城镇非农行业就业。同时,低教育水平和卫生条件差造成了高出生率和高死亡率现象,加剧了贫困人口结构的恶化。

2.3 集中连片特困地区缺乏中心城市带动在国家目前出台的14个集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划中,多数片区空间范围的划分中都出现了片区在地理空间上的分割现象。特别是考虑到经济发展水平和收入水平,基本上都将片区中的核心城市从片区中剔除,形成片区在空间上出现“开天窗”的现象。如滇西边境片区的范围就不包括瑞丽市和景洪市,武陵山片区不包括吉首市和张家界市区。然而,在所有的片区规划中都将“区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展”作为规划的基本思路。但是,在规划的实际编制和实施中却缺少区域发展的增长极,特别是集中连片特困地区缺乏中心城市带动,区域发展的带动作用就无从谈起。“区域发展带动扶贫开发”难以落实,致使区域开发扶贫战略就成为一句空话。

此外,在《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》明确提出“中央重点支持连片特困地区。加大对革命老区、民族地区、边疆地区扶持力度。根据不同地区经济社会发展水平,因地制宜制定扶贫政策,实行有差异的扶持措施”。但是,在各片区的规划中,扶贫模式单一,缺乏因地制宜的分类指导,特别是目前国家对边境地区、少数民族地区等特殊类型集中连片贫困地区,也缺乏具体的特殊扶贫政策。因此,需要对14个集中连片特困地区进一步进行类别划分,以便在不同类型贫困地区实施差异化的扶贫政策。

3 精准扶贫与区域协调发展政策选择 3.1 开展精准化贫困区域识别《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》指出,要将集中连片特困地区作为下阶段扶贫的主战场,以整合资源,加大扶贫攻坚。这一扶贫战略必然会带来国家及全社会对连片特困地区财政转移支付和其他扶贫资金投入的力度加大。在此背景下,如何提高连片特困地区的扶贫质量和效率尤为重要。长期以来,无论是贫困区域的识别还是贫困人口的识别,农村家庭人均纯收入一直是界定贫困与否的主要指标。然而,单以农村人均收入作为贫困指标已经不能满足新时期扶贫战略重点由绝对贫困向相对贫困转移的要求。因此,迫切需要提高贫困区域识别精度,建立多维贫困区域识别指标体系,发展多维贫困度量方法[11],在此基础上,进行贫困类型区划分,针对不同的贫困类型区,实施差异化的扶贫措施,实施精准化扶贫。将有限的资源用于真正的贫困人口和贫困地区。

因此,建议在当前贫困人口精准识别的基础上,针对目前集中连片特困地区扶贫开发中存在的问题,调整集中连片特困区范围,将集中连片特困区所在区域的中心城市纳入集中连片特困地区的规划范围。通过研究建立多维贫困区域识别指标体系,重新进行以“核心城市带动扶贫开发”为指导的集中连片贫困区域识别和划分,使每一个需要国家重点扶持的地区在空间上都有一个内部区域的带动中心或增长极,使区域发展带动扶贫开发战略真正落实到实处。多维贫困区域识别指标体系可考虑以农村人均纯收入(<2 300元)为核心指标,综合考虑健康、教育、生活质量、生存环境、社会参与能力等几大类指标。

3.2 采取多元化扶贫方式我国贫困地区多位于生态脆弱区和生态功能区,因此,应将生态扶贫作为多元化扶贫的首选。

(1)加大生态建设扶贫力度,引导部分农牧民向生态工人转变。结合退耕还林、退牧还草、公益林补偿、天然林资源保护、“三北”防护林体系建设及生态综合治理等重点生态工程,挖掘生态建设与保护就业岗位,为生态保护区的农牧民提供就业机会,使当地农牧民直接参与到生态保护和治理工程中,提高农牧民收入水平。加大国家生态功能区生态补偿力度,将生态补偿与扶贫开发紧密结合。

(2)推进特色生态产业扶贫发展,全力提高农牧民收入水平。发挥贫困地区的自然资源和生态环境优势,积极培育草畜、中药材、果品、瓜菜等无公害农产品、绿色食品和有机食品,鼓励和帮助龙头企业按照市场运作的方式,与农户建立合理的利益联结机制,带动和扶持贫困农户发展生产,通过特色生态产业加大贫困人口的收入。打造特色农业重点品牌,特别是贫困地区绿色食品认证、原产地认证和农产品质量安全体系,保证每个重点品牌产品有广告策划方案、利用各种平台宣传品牌,在全社会形成品牌效应,促进拓宽产品市场,实现生态产业农户可持续收入增长。加快贫困地区生态旅游、节水产业等其他生态产业发展,千方百计吸收当地农牧民劳动力。

(3)加强集中连片特困地区基础设施建设,进一步改善居民出行条件。建议减免贫困县基础设施建设配套资金。

(4)加大教育扶贫。人力资本培养是提升贫困地区竞争力的根本条件。继续扩大实施“雨露计划”试点,在已有试点县的基础上,建议扩大试点县范围,做实做强“两后生”职业教育和技能培训,提高就业创业能力,切断贫困的代际传递。加强“3+9+3”教育,全面提升贫困地区未来劳动力素质,推动生产方式转变。立足长远,切实加强贫困农村地区基础教育,全面提升未来贫困人口素质水平。通过创造条件,整合力量,尽力发展贫困地区农村儿童三年学前教育,解决外出务工农民子女安全入园入托问题;彻底普及九年义务教育,加大教育设施建设,推进基础教育资源的均等化;努力发展义务教育后三年的生存技能培训,增强贫困地区年轻劳动力外出务工及本地工作能力。全面实施贫困地区中等职业教育免费计划。

3.3 实施差异化分类扶贫政策《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》将扶贫对象明确分为:集中连片特殊困难地区、国家重点贫困县、贫困村。需要针对不同尺度和类型的扶贫对象采取不同的扶贫政策。

(1)对于集中连片特殊困难地区和国家重点贫困县,需要加大区域综合扶贫力度。首先,加大区域基础设施建设,改善基础设施条件;其次,发展扶贫产业,以区域经济发展带动脱贫;第三,加大教育、医疗等基本公共服务投入,增强贫困人口的自我发展能力。而对于集中连片贫困区内部“开天窗”的非贫困行政单元,建议将其纳入片区,参照实施集中连片区的相关政策,实施以核心城市为依托的集中连片贫困地区的区域协调发展战略,发挥相对发达的城市区域的辐射带动作用。

(2)对于集中连片贫困区和重点贫困县以外的贫困村,积极拓展整村推进工程。对贫困村相对集中的地方,可连片制定规划,实行整乡、整流域、整片区扶贫攻坚的整体推进,提升整村推进连片开发的规模效益。在整村推进的过程中,应明确区分村内部的贫困户和非贫困户,扶贫的资金、项目向贫困户倾斜。

(3)对集中连片贫困地区进行进一步的类型划分。根据资源禀赋和生态环境状况,可分为两大类:第一类指缺乏自然资源、生态脆弱,无法靠自身发展解决地区贫困;第二类是有一定的资源(如水资源、矿产、生物资源等)禀赋,但由于体制机制不完善,老百姓从中没有得到收益到或得到的收益很少,从而造成贫困。对于第一类地区应以国家财政支持为主,通过教育移民、异地开发移民或国家财政转移等方式解决贫困问题。对于第二类地区体制机制创新是关键,需要进行自然资产确权,通过自然资产入股,将一定比例的所有权和使用权划分给贫困人口[8],使自然资产转换成老百姓的收益,提高当地居民收入。

4 结语“十三五”期间实现农村贫困人口在现有标准下如期脱贫是2020年全面建成小康社会最艰巨的任务。随着贫困标准的提高,我国农村贫困呈现出新的特征,扶贫开发工作面临新的挑战。为此,国家提出了精准扶贫的新模式,与“十二五”期间针对集中连片特困地区的区域性扶贫攻坚计划共同组成了当前扶贫攻坚的两大主要模式。但二者在实施过程中都存在一定的问题,需要进一步完善。总体上看,在集中连片特困地区区域发展与扶贫攻坚规划中,多数片区的规划区域系统不够完整,缺少中心区域,难以落实区域发展的带动作用。同时,在贫困区域的识别上也过于简单,各片区的扶贫模式大同小异,政策单元过大,缺少针对性措施。而精准扶贫目前侧重于农户个体层面,尺度过小,难以与区域性扶贫项目和区域发展政策紧密结合。因此,需要扩展精准扶贫的内涵,既包括基于农户个体的精准扶贫,也包括基于不同空间尺度的区域精准扶贫。将个体精准扶贫与区域精准扶贫有机结合,建立农户脱贫与区域发展的长效机制,才能保证脱贫人口实现稳定脱贫。

目前,关于个体精准扶贫,国家通过贫困人口规模层层分解、以农户收入为基本依据,综合考虑住房、教育、健康等情况,通过农户申请、民主评议、公示公告和逐级审核的整户识别[12],并逐个进行建档立卡,在个体贫困精准识别上已经比较准确。但是,目前的14个集中连片贫困区的划分已不能满足区域精准扶贫的要求,需要进一步充实完善,实施区域精准扶贫战略。首先,需要建立多维贫困区域识别指标体系,发展多维贫困度量方法,对贫困区域进行精准识别。在此基础上,进行贫困地区类型区划分,针对不同的贫困类型区,实施差异化的分类扶贫措施,实施精准化扶贫。最后,需要加强贫困地区内部的区域协调发展,积极发挥中心城市的辐射带动作用,加快贫困地区区域经济的发展,从而缩小区域发展差距,实现精准扶贫从个体脱贫到区域协调发展的双赢目标。

| [1] | 樊杰. 我国空间开发保护格局优化配置理论创新与 "十三五"规划应对策略. 中国科学院院刊, 2016, 31(1):1-12. |

| Cited By in Cnki | |

| [2] | 黄承伟, 覃志敏. 论精准扶贫与国家扶贫治理体系建构. 中国延安干部学院学报, 2015, 8(1):131-136. |

| Cited By in Cnki (6) | |

| [3] | 汪三贵, 郭子豪. 论中国精准扶贫.贵州社会科学, 2015, 305(5):147-150. |

| Cited By in Cnki (6) | |

| [4] | 左停, 杨雨鑫, 钟玲. 精准扶贫:技术靶向、理论解析与现实挑战. 贵州社会科学, 2015, 308(8):156-162. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [5] | 沈茂英. 四川藏区精准扶贫面临的多维约束与化解策略. 农村经济, 2015,(6):62-66. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [6] | 葛志军, 邢成举. 精准扶贫:内涵、实践困境及原因解释——基于宁夏银川两个村庄的调查. 贵州社会科学, 2015, 305(5):157-163. |

| Cited By in Cnki (8) | |

| [7] | 刘卫东, 刘毅, 秦玉才, 等. 2009 中国区域发展报告——西部开发的走向. 北京:商务印书馆, 2010. |

| [8] | 周侃, 王传胜.中国贫困地区时空格局与差别化脱贫政策研究. 中国科学院院刊, 2016, 31(1):101-111. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 刘慧, 叶儿肯.吾扎提. 中国西部地区生态扶贫策略研究. 中国人口. 资源与环境, 2013, 23(10):52-58. |

| Cited By in Cnki (7) | |

| [10] | Wang X B, Liu C F, Zhang L X, et al. College education and the poor in China:Documenting the hurdle to educational attainment and college matriculation. Asia Pacific Educ Rev 2011, 12:533-546. |

| Click to display the text | |

| [11] | 刘艳华, 徐勇. 中国农村多维贫困地理识别及类型划分. 地理学报, 2015, 70(6):993-1007. |

| Cited By in Cnki | |

| [12] | 黄承伟, 覃志敏. 我国农村治理体系演进与精准扶贫. 开发研究, 2015,(2):56-59. |

| Cited By in Cnki (2) |