2 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101;

3 中国科学院大学 北京 100049

2 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

改革开放以来,我国政府主导下实施大规模扶贫开发,特别是《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》及新《纲要》的相继实施,有力地促进了贫困地区县域经济和农村转型发展,扶贫开发的成效举世瞩目[1, 2]。1978—2014年,全国贫困人口由2.5亿降至7 017万人,贫困发生率也从30.7%降至7.2%。当前,农村贫困人口大幅减少,收入水平稳步提高,贫困地区基础设施明显改善,最低生活保障制度全面建立,农村人地关系发生了显著变化[3, 4]。我国扶贫开发总体上已经从以解决温饱为主要任务的阶段转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段。推进新型城镇化、创新农村土地制度、促进城乡公共资源均衡配置,成为面向城乡发展一体化的重要战略[5]。但同时,我国仍处于社会主义初级阶段,贫困地区基础薄弱、发展滞后的问题仍然十分突出,制约贫困地区发展的深层次矛盾依然存在[6]。亟需创新扶贫开发长效机制和政策,着力推进符合贫困地区农村发展和农户需求实际的精准扶贫、精准脱贫新模式。

2014年,我国开始全面推动精准扶贫、精准脱贫工作,该政策成为我国新阶段扶贫开发的核心和重点内容。实施精准扶贫战略,关键是因人因地施策,因贫困原因施策,因贫困类型施策,区别不同情况,做到对症下药、精准滴灌、靶向治疗。目前,中国的农村贫困线是每人年收入2 300元(按2010年不变价),即每人每天收入约6.3元。据国务院扶贫办统计[7],全国有14个集中连片特困地区,片区县及国家扶贫开发重点县共832个,贫困村1 2.8万个,贫困户2 948.5万个,贫困人口7 017万人。贫困人口不仅规模大、分布广,而且致贫原因复杂,脱贫难度大。贫困地区的转型发展、贫困人口的脱贫事关2020年全面建成小康社会目标的成败。

2015年7月,按照国务院部署,中科院作为第三方评估机构对“实施精准扶贫、精准脱贫”政策措施落实情况开展了评估。本研究在该评估调研的基础上,汇总归纳出目前精准扶贫、精准脱贫政策实施过程中的问题及难题,深入探讨未来五年我国全面脱贫的政策创新与对策建议,以期为“十三五”期间更好地推进精准扶贫工作提供指导,为实现精准脱贫而全面建成小康社会目标提供理论参考。

1 精准扶贫工作机制的基本内涵2013年11月3日,习近平总书记在湘西土家族苗族自治州调研扶贫攻坚时,提出“精准扶贫”理念,强调扶贫工作要“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”,并指出“抓扶贫开发,既要整体联动、有共性的要求和措施,又要突出重点、加强对特困村和特困户的帮扶”。2013年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》(中办发[2013]25号)从绩效考核、精准扶贫、干部驻村、资金管理、金融服务、社会参与6个方面提出深化改革、创新扶贫工作机制的要求,明确要求建立精准扶贫工作机制。国务院扶贫办《关于印发〈建立精准扶贫工作机制实施方案〉的通知》(国开发办发[2014]30号)和《关于印发〈扶贫开发建档立卡工作方案〉的通知》(国开办发[2014]24号)两个文件的出台,标志着我国建立精准扶贫工作机制在全国正式启动实施。2015年6月18日,习近平总书记在贵州召开的“部分省区市扶贫攻坚与‘十三五’时期经济社会发展座谈会”上再次强调“扶贫开发贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”,并提出“六个精准”、“四个一批”等精准扶贫工作思路和攻坚计划。“六个精准”即为扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准。“四个一批”计划即为通过扶持生产和就业发展一批,通过移民搬迁安置一批,通过低保政策兜底一批,通过医疗救助扶持一批,从而实现贫困人口精准脱贫。

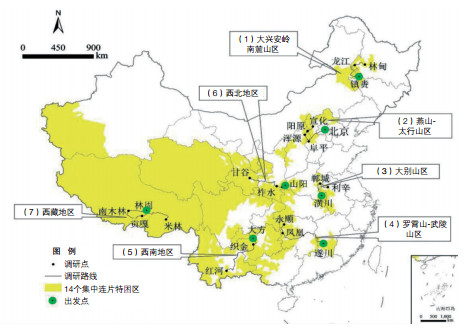

2 基于典型调查的数据分析 2.1 调研路线设计按照全面性和典型性原则,本次第三方评估调研分成7组,分别对大兴安岭南麓山区、燕山-太行山区、罗霄山区、武陵山区、大别山区、秦巴山区、六盘山区、乌蒙山区、滇西边境山区、西藏等10个集中连片特困地区进行调研,共涉及13个省区、18个地市州、23个贫困县(图 1)。随机抽选了124个村2 075个农户,进行精准扶贫相关政策措施落实情况调研和实地考察,同时对利益相关方(124名村干部、1 052个贫困户、517个脱贫户、506个非贫困户、64家企业)进行访谈和问卷调研,共获得实地调研问卷2 139份[8]。

|

| 图 1 实地调查总体路线(7个小组) |

受访农户年龄结构集中在46—65岁之间,比例高达55.2%,贫困村贫困人口的老龄化现象突出;同时调研农户受教育程度普遍偏低,半数以上属于小学及以下学历,且整体上非贫困人口学历较贫困人口学历高。93.8%的受访农户认为国家对精准扶贫工作空前重视,87.4%的受访农户认为当前的精准扶贫对困难群体帮助很大。

2.2.1 资金帮扶是广大贫困地区农户的最大需求通过本次调研,为了尽早脱贫,贫困户的主要诉求包括资金帮扶、基础设施需求、产业发展需求、社会保障需求和技能培训等,分别占样本量的37.6%、20.6%、18.3%、17.3%和11.2%。增加资金帮扶是贫困户的最大诉求,其中农业生产是贫困农户的首选资金投入,56.4%的贫困户希望增大种植、养殖等农业生产性投资,通过产业发展增加收入、脱贫致富;29.6%的贫困户选择将资金用于日常开支,16.6%的贫困户选择了创业投资。

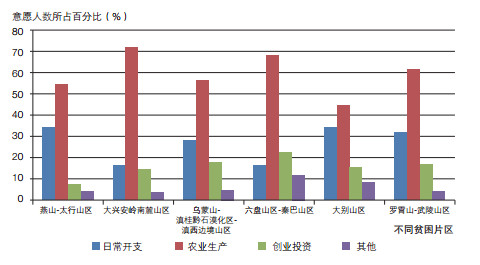

2.2.2 不同调研片区农户需求反映了区域贫困特征的差异性集中连片贫困地区自然资源禀赋和历史文化积淀差异较大,贫困的原因和类型也不尽相同。实地调研表明(图 2),东北大兴安岭南麓山区和罗霄山-武陵山区属于基础设施需求型,贫困户希望加强公共基础设施建设;华北燕山-太行山区和大别山区属于社会保障需求型,贫困户希望提高低保、医保、教育补贴等社会保障性福利;西南乌蒙山-滇桂黔石漠化区-滇西边境山区和西北六盘山区-秦巴山区属于产业发展需求型,贫困户的诉求主要是加大地方产业发展的投入和支持。这种不同片区农户需求的差异与区域性贫困特征是相吻合的。

|

| 图 2 调研片区贫困户的诉求表现特征 |

不同调研片区对于资金使用用途的比较分析结果表明(图 3):(1)不同片区对于资金的使用用途排序相同,由高到低均为农业生产、日常开支、创业投资及其他。(2)东北大兴安岭南麓山区、罗霄山-武陵山区、西南乌蒙山-滇桂黔石漠化区-滇西边境山区、西北六盘山区-秦巴山区农业生产的比例显著高于日常开支;华北燕山-太行山区、大别山地区农业生产与日常开支相差不大。大兴安岭南麓山区和罗霄山-武陵山区农业生产投入主要表现为农业基础设施和公共基础设施的投入;乌蒙山-滇桂黔石漠化区-滇西边境山区和六盘山区-秦巴山区的农业生产投入主要表现为农业产业发展的投入。

|

| 图 3 调研片区农户对资金的使用用途(首选农业生产投入) |

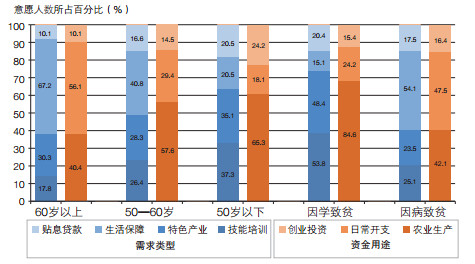

60岁以上贫困户的需求类型首选是生活保障,比例高达67.2%,而获得劳动技能培训和贴息贷款的需求较小,分别仅为17.8%和10.1%(图 4)。这表明随着年龄的增大、劳动能力及抗风险能力的减退,贫困户对“生产发展型扶贫”的需求明显降低,对“生活保障型扶贫”的需求成为主体。该群体对扶贫资金最主要的用途是用来满足日常生活开支、解决生活困难,其比例为56.1%;此外,用于农业生产性投入的比例也相对较高,而用于创业投资的意愿则相对降低,仅为10.1%(图 4)。这表明60岁以上的贫困户最为迫切的需求是解决自身生活问题,同时还具有一定的劳动生产意愿。50—60岁贫困户的生活保障需求较60岁以上的有所下降。

|

| 图 4 不同类型贫困户的需求类型和对扶贫资金用途的意愿 |

50—60岁年龄段的贫困户最主要的需求虽然仍是医疗救助和最低生活保障,但这一比例为40.8%,与60岁以上的贫苦户相比该需求明显降低;对劳动技能培训和贴息贷款生产的需求分别为26.4%、16.6%,均高于60岁以上的17.8%和10.1%。这表明50—60岁年龄段的贫困户在渴望获得医疗救助和最低生活保障的同时还有较强的劳动生产意愿,属于“生活保障型扶贫”和“生产发展型扶贫”需求并重的类型。该类群体中有57.6%的贫困户希望将扶贫资金投入到农业生产性投入中,用于解决生活困难的只占29.4%,明显低于60岁以上贫困户56.1%的比例。这表明50—60年龄段的贫困人口对于农业生产性投入的意愿和积极性依旧十分强烈。这是因为与60岁以上贫困户相比,该类贫困户相对年轻,具有一定的劳动能力,农业生产的需求依然较多。

50岁以下的贫困户对劳动技能培训、发展特色产业和贴息贷款用于生产的意愿分别为37.3%、35.1%和20.5%,均高于50岁以上两类贫困户对这三者的需求;而对获得医疗救助和最低生活保障的需求比例仅为20.5%,明显低于50岁以上两类人群的比例。这是因为该类贫困户年轻、劳动能力相对较高,50岁以下的贫困人口普遍希望通过获得技能和资金帮扶、参加劳动生产实现脱贫致富,其“生产发展型扶贫”的意愿最为强烈。该群体中分别有65.3%和24.2%的贫困户希望将扶贫资金用于农业生产投入和创业投资,均高于50岁以上贫困户在这两类用途上的需求比例,而用于日常开支的只占18.1%,又明显低于50岁以上贫困户对该方面的需求程度。这表明50岁以下贫困户的生产积极性最高,对日常生活保障的需求程度最低,因为该类贫困户一般劳动能力和抗风险能力较强,脱贫致富的意愿也最为强烈,脱贫的难度也相对较小。

2.2.4 致贫原因对农户的帮扶需求重点有明显影响因学致贫类贫困户的需求类型主要是劳动技能培训(53.8%)、发展特色产业(48.4%)和贴息贷款用于生产(20.4%)。该类农户在所有贫困户中劳动生产愿望最为强烈,84.6%希望利用扶贫资金投入农业生产。大部分因学致贫类贫困户具有较强的劳动能力,同时在子女上学负担的压力下,与相同年龄段其他贫困户相比,其对生产发展、贷款创业的渴求更为强烈。该类贫困具有暂时性和阶段性。

因病致贫类的农户最强烈的意愿是获得医疗救助和最低生活保障,比例为54.1%,远高于其他贫困类型的需求。同时,该类贫困户对扶贫资金的需求主要为日常开支(47.5%)和农业生产(42.1%)。疾病在很大程度上削弱了贫困户的劳动能力,致使其对“生产发展型扶贫”的意愿相对降低,同时大量的医药费使得“生活保障型扶贫”成为该类贫困户最主要的诉求,属于解决生活困难与发展生产并重类型。

3 基于调研问卷的问题剖析 3.1 以收入作为贫困户的唯一识别标准具有一定的局限性调研发现,扶贫中存在贫困户漏出现象,即扶贫对象不是贫困人口而是非贫困人口,13.1%的受访农户认为建档立卡工作中漏掉了部分真正需要帮助的贫困户。当前,我国主要根据收入状况制定贫困线识别贫困户,以收入水平刻画和识别贫困程度具有直观比较优势,但其在识别贫困户时具有一定的局限性,实际操作较难,存在难选、漏选问题。一方面,农村真实个体收入难以及时、准确获得,且存在难测度性和单一性,难以有效统计与识别,以收入标准识别贫困户在实际操作过程中难度较大,按照收入标准所区分的贫困户和非贫困户差别不大。另一方面,收入只能反映农户生活和贫困的一部分,不能充分反映收入之外其他维度的贫困状况,如因学、因病、因婚等导致的支出性贫困。由于没有可靠的收入统计,尽管有明确的贫困线标准,村两委也很难按收入来识别贫困人口,只能借助民主评议的方法由各村民小组推荐贫困户再由村民代表大会讨论决定。该办法具有可操作性,但主观性较强,容易受人操控,导致的识别偏差相当普遍[9]。此外,贫困指标的层层分解造成了区域的不公平问题。受贫困户指标的限制,贫困程度高的地方在投票评选时存在一定困难,对于“临界农户”难以确认[10],易诱发群众矛盾。

3.2 贫困村脱贫与返贫现象同时存在,缺乏对脱贫人口的动态跟踪与精准管理当前,我国贫困人口的退出程序主要采用自上而下和自下而上相结合的指标分解方法,易造成“被脱贫”、“假脱贫”现象。经本次调查测算,近三年来我国贫困地区平均返贫率为12.9%,部分地区返贫率较高,贫困村脱贫与返贫现象同时存在[11]。经调研发现,“脱贫”人口的自我发展能力和承担风险的能力依然很弱,因灾返贫、因病返贫的机率较高,缺乏对脱贫人口的动态跟踪与精准管理。此外,贫困户退出过程中需要签字确认,但贫困户往往不愿签字,容易引起矛盾纠纷。目前的精准扶贫工作机制,尚缺乏对脱贫人口的动态跟踪、精准管理,难以保证脱贫又返贫人口的再次及时纳入扶贫对象。

3.3 扶贫资金满足不了地方需求,用途分散,约束多调研贫困县普遍认为财政专项扶贫资金总体上满足不了地方需求,下达到贫困县的扶贫资金到地方后“不解渴”,且贫困县财力薄弱,资金匹配能力不足。如,以工代赈专项扶贫资金规模小且多年未增长,而工程建设成本却逐年递增,以致每年可建的工程数量越来越少,无法满足广大贫困地区群众的建设需求。同时,目前经费使用时财政管理的刚性结构约束较强,财政资金呈现条块分割格局。例如,调研过程中发现某县专项扶贫资金分九块,其中用于整村推进的比例为30.6%,发展资金为29.4%,以工代赈资金22.9%,集中连片特困资金11.6%,互助资金2.3%,扶贫贷款贴息0.6%,固有林场补贴0.8%,少数民族发展资金1.3%,康复专项贷款贴息0.6%,用途分散。

3.4 基层扶贫机构不健全,缺乏专职稳定的基层扶贫队伍基层扶贫工作任务重、责任大,但扶贫机构不健全,人员配置少,编制外人员须通过自筹自支解决,难以适应繁重的扶贫开发任务。52.2%的受访部门认为目前扶贫部门编制少,扶贫工作力量和机构薄弱,特别是村、镇(乡)两级缺乏专职、稳定的扶贫人员。村级扶贫任务主要由驻村工作队和乡镇的驻村干部承担,属于兼职扶贫,驻村干部利用自身行业资源和人脉资源为村庄建设争取项目和资金的方式使驻村帮扶的实效受人为因素影响较大,驻村工作队和驻村干部人员阶段性调整和变动较大,影响扶贫工作的精准性、连续性。同时,一些省扶贫办挂靠在其他部门里,难以有效协调相关部门。

3.5 贫困地区基础设施和公共服务建设不够完善,农村生活状况有待进一步改善经过多年的国家和地方投入,贫困地区基础设施得到了一定改善,但是通村公路与区域大交通仍十分落后,部分贫困县无高速公路和铁路等重大过境交通,交通通达性差,成为制约本地区发展的核心要素,如某县58%的村目前还未实现村村通。同时,某些地区乡村道路交通建设规划中未深入考虑其长远性和乡村道路设计的合理性,道路建设的等级规格前瞻性不足,不能与未来发展的交通运输量相适应,可能会造成未来重复建设。此外,贫困地区农田水利设施建设、农机装备改造、农业技术推广等方面比较薄弱,加之网络信息不畅、产品要素交换和对外开放程度低、物流成本高等问题制约了农村经济发展。56.5%的被调研相关部门建议加大交通、住房、卫生、教育、社保、网络等方面资金投入力度,在规模化、农机化、水利化、科学化、品牌化、安全化、信息化上予以重点倾斜。同时,由于基础设施条件差,也限制了扶贫项目的落地投入。

4 政策创新及建议 4.1 加快建立健全贫困识别和动态监测体系,因地制宜地推进精准扶贫在现有的贫困识别和建档立卡工作基础上,推进建档立卡信息与不动产登记、低保、公安系统等信息的衔接,加强部门间协作,完善贫困户基本信息,深入基于大数据思维的精准扶贫机制[12]。同时,为了能更加准确地瞄准穷人、靶向扶贫,亟需在人均收入维度以外,从更为客观的多维测度来综合识别贫困村、贫困人口。深化改革以年人均收入为贫困户识别的单一指标,建立和完善农村贫困多尺度、多维度识别方法。将农户收入能力、可支配能力、消费能力有机结合起来,建立贫困人口识别与评判综合指标体系。鉴于贫困类型和区域的差异性,精准扶贫应重点对贫困户进行分区(片区、流域)、分类(不同对象)、分级(贫困程度)识别[13],构建不同类型的贫困人口动态信息库。实施差别化扶贫开发应体现因地制宜、因势利导、因人施策,实现专项帮扶精准化。如基于上述研究,对60岁以上贫困人口政府应该采取以低保政策兜底为主的扶贫方式,保障其最低生活;对于50—60岁的贫困户,政府在对其提供最低生活保障的同时还应给予一定的劳动技能培训和资金扶持;对于50岁以下贫困户,应以技能和资金帮扶为主。

建立贫困户的退出标准体系和脱贫户生计特征动态监测体系,适时帮扶,巩固脱贫成果,解决漏贫、返贫、“被脱贫”等“三贫”难题[14]。以农村地区家庭日常实际生活成本为参照,明确贫困户的退出标准,创建退出机制。应加大对脱贫户的后续跟踪与动态监测,准确掌握其脱贫后在生产、生活中遇到的新困难、新问题,并给予适时指导、适当帮扶,避免一些典型贫困地区的脱贫户因主客观因素重新返贫,讲求精准扶贫、精准脱贫的可持续性。

4.2 加大资金整合力度,将审批权限下放,责权到县强化整合精准扶贫资金,统筹协调多部门扶贫工作,在自由裁量权允许的范围内改变现有条块分割的财政资金格局,加大资金捆绑式使用,集中力量扶贫,稳步提升精准扶贫开发的效益与效率。逐步扩大基层扶贫部门的资金使用与人事管理权限,强化省、市部门的监管。赋予基层扶贫机构适当财权,允许其根据贫困地区最为迫切的现实需求,因地制宜适度增加扶贫资金使用灵活性,上级部门可通过督查、纪检或第三方评估的方式来强化资金监管力度,进一步加大违纪违法行为惩处力度。

项目精准与否,基层最有发言权,43.5%的受访部门建议应简政放权,把资金项目的申报权下放到县。贫困村村民更清楚他们受益最直接、最有效的项目[15],应赋予县级部门更灵活的项目资金自主权、调配权,由贫困村村民代表民主遴选对贫困户增收和生产生活条件改善作用显著的扶贫项目,“自上而下”与“自下而上”协调,做到产业与项目的精准帮扶。

4.3 加强基层扶贫队伍建设,引入扶贫专职公务员,链接精准扶贫“最后一公里”健全贫困地区县、乡镇等基层扶贫机构,合理配置扶贫专职人员,壮大精准扶贫人才队伍,扶持高素质的致富带头人,增强基层扶贫工作的连续性、战斗力。着力落实干部驻村机制,明确工作职责,切实发挥驻村干部的联系与帮扶作用;探索由财政拨款,将公务员系统延伸至村两委班子,在贫困地区引入专职公务员,加强领导班子建设,不断提升贫困乡村治理体系与治理能力的现代化建设;加大对农村能人建设的引领和投入,通过政府采购的方式,发挥民间组织的作用,为乡村各类能人提供能力提升、综合素质培训机会;在扶贫任务重的村镇建立精准扶贫工作站,配备扶贫监管专干,链接精准扶贫“最后一公里”,确保专职专干、队伍稳定、权责明晰、工作确有成效。

4.4 关注贫困个体、贫困区域的协同发展,未来扶贫时序应突出“一前一后”加快贫困地区的扶贫开发、转型与经济社会可持续发展,是实现农村内生性、造血式发展,根本解决贫困人口的重要前提。通过因地制宜地推行区域政策、推进扶贫开发精准化[16],可以在较大程度上促进贫困地区发挥后发优势和快速转型发展,未来5年精准扶贫、精准脱贫在时序上应突出“一前一后”,即贫困地区重大基础设施、土地整治、生态治理工程等应前移部署,率先突破、扩大就业、增加收入、夯筑基础;充分发挥生态资源、特色产业的后发优势,精准扶贫效果、脱贫规模重在后两年。随着推进扶贫地区的功能转型,到2020年全面消除贫困地区,促使连片贫困地区由生活型向生态型转变。同时,受微观家庭和农民个体的能力约束,部分贫困家庭或个人将仍存在。该群体的生计转型和福利改善,需通过进一步的精准扶贫措施,以及低保兜底的途径等予以妥善解决,重视加强与低保制度的衔接[17]。

4.5 发挥地方优势,突出产业扶贫,解决劳务输出贫困地区由于劳动力输出产生大量的留守老人、留守儿童,他们成为人社局救济对象,大量的精壮劳动力流失,再次导致土地闲置。为此,65.2%的受访部门建议应该因地制宜发展产业,突出产业扶贫,就地解决劳动力输出。妥善安置返乡农民工就业,利用好返乡农民工的先进理念和技术,鼓励大众创业带动就业,增强贫困地区活力。推进土地流转,鼓励现代农业提升农业机械化,合理利用闲置土地。农村金融是扶贫关键,龙头企业对接市场、连接农户。重点扶持龙头企业成长,使市场、农户和政府三位一体。促进输血扶贫向造血扶贫转变,大力发展特色产业,通过产业带动就业,就业促进脱贫。同时,要重视政府政策好、地方落实少的问题,注重产业发展与区域实际、农户需求的有机结合。

4.6 试点先行,深入探索我国可持续发展精准扶贫之路目前我国贫困地区尚未进入改革创新的前沿阵地,因而在全面深化改革进程中处于相对边缘的地位,仅以“问题区域”的形象而存在。事实上,贫困地区作为水源涵养、生态保护、民族文化传承的重要区域,仍有很多政策窗口没有打开,其法制建设、机制创新、政策创新具有很大空间。面向精准扶贫新问题、农村转型新形势,亟需深入开展不同片区的精准扶贫典型试点县建设工作,全面深化贫困地区的各项改革与制度创新,激发区域活力、增强转型动力。在研究出台精准扶贫实施条例基础上,将精准扶贫、精准脱贫纳入法制化建设的轨道,依法推进精准扶贫,依法治贫。重视发挥河北阜平、贵州威宁等国家扶贫开发试点县的示范引领作用,先行先试、深化改革,推进创新我国精准扶贫、精准脱贫社会机制及配套政策,为有效实施精准扶贫、精准脱贫战略提供制度机制支撑和致谢:本文调查问卷由刘彦随、樊杰、成升魁、金凤君、鲁奇、龙花楼、高星研究员分别任组长的燕山-太行山、乌蒙山-滇西山区、六盘山-秦巴山区、大兴安岭山区、罗霄山-武陵山区、大别山区、西藏地区等7个调研组共同完成。龚建周、胡银根、杜国明、文琦、乔伟峰、屠爽爽、刘继来、贾林瑞、吴一凡、李进涛、郑小玉、武文豪等师生在问卷设计及整理分析中做了大量工作,一并表示衷心感谢!

| [1] | Chen W W, Feng D M, Chu X Y. Study of poverty alleviation effects for Chinese fourteen contiguous destitute areas based on entropy method. International Journal of Economics and Finance, 2015, 7(4):89-98. |

| Click to display the text | |

| [2] | Liu Y S, Chen C, Li Y L. Differentiation regularity of urbanrural equalized development at prefecture-level city in China. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(9):1075-1088. |

| Click to display the text | |

| [3] | 周侃, 王传胜. 中国贫困地区时空格局与差别化脱贫政策研究. 中国科学院院刊, 2016, 31(1):101-111. |

| Cited By in Cnki | |

| [4] | 刘彦随, 杨忍. 中国县域城镇化的空间特征与形成机理. 地理学报, 2012, 67(8):1011-1020. |

| Cited By in Cnki (122) | |

| [5] | Liu Y S, Fang F, Li Y H. Key issues of land use in China and implications for policy making. Land Use Policy, 2014, 40:6-12. |

| Click to display the text | |

| [6] | 黄承伟, 覃志敏. 我国农村贫困治理体系演进与精准扶贫. 开发研究, 2015,(2):56-59. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [7] | 刘永富. 以精准发力提高脱贫攻坚成效. 人民日报, 2016-01-11. |

| Cited By in Cnki | |

| [8] | 王介勇, 李裕瑞. 地理学者主持完成国务院重大政策措施第三方评估. 地理学报, 2015, 70(10):1694-1695. |

| Cited By in Cnki | |

| [9] | 汪三贵, 郭子豪. 论中国的精准扶贫. 贵州社会科学, 2015, 305(5):147-150. |

| Cited By in Cnki (6) | |

| [10] | 唐丽霞, 罗江月, 李小云. 精准扶贫机制实施的政策和实践困境. 贵州社会科学, 2015,(5):151-156. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [11] | 沈茂英. 四川藏区精准扶贫面临的多维约束与化解策略. 农村经济, 2015,(6):62-66. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [12] | 郑瑞强,曹国庆. 基于大数据思维的精准扶贫机制研究. 贵州社会科学, 2015,(8):164-168. |

| Cited By in Cnki (1) | |

| [13] | 刘彦随."十三五"末可全面消除连片贫困区贫困县. 中国发展门户网, 2015-10-16. |

| [14] | 刘彦随. 精准扶贫当依靠科学体系(新论). 人民日报, 2015-10-19. |

| Cited By in Cnki | |

| [15] | 李小云. 构建新制度提高扶贫成效. 老区论坛, 2014,(9):16. |

| Cited By in Cnki | |

| [16] | 张琦, 冯丹萌, 史志乐. 十三五期间开展精准扶贫工作的思考. 中国国情国力, 2015,(9):18-20. |

| Cited By in Cnki | |

| [17] | 肖云, 严茉. 我国农村贫困人口对扶贫政策满意度影响因素研究. 贵州社会科学, 2012,(5):107-112. |

| Cited By in Cnki (9) |