细胞作为基本的生命单元,其功能并不是由单个生物大分子独立完成,而是由成千上万种生物大分子通过相互作用、动态组装形成的超大分子复合体来执行的。这里定义的超大分子复合体是指在生命过程中能够相对独立完成特定生物学功能的多亚基、多组分复合体。一方面,细胞利用这些复合体来保证遗传信息的正确表达,维持正常的遗传功能;另一方面,细胞又利用这些复合体与外界进行物质、能量和信息交流,维系生命活动的正常进展。因此,超大分子复合体既是生命活动的“执行者”,也是解码生命奥秘的关键。

研究生命活动“执行者”的结构、功能和调控是破解生命奥秘、绘制生命蓝图的重要途径之一。例如,RNA 聚合酶、核糖体以及 G 蛋白偶联受体等多项获得诺贝尔奖的工作,都是通过对特定生物大分子复合体的不懈研究,从而在本质上揭示其所执行的生命活动的基本规律。因此,对于核心的超大分子复合体的解析必将推进人类在原子水平上对生命本质的认知与理解,从而引发里程碑式的科技事件,进而引领现代生命科学的发展。

"生物超大分子复合体的结构、功能与调控”先导专项以超大分子复合体为切入点,不但是在原子水平上解码生命机器运转机制的必由之路,而且对于引领我国生命科学发展、通过原始创新和源头创新提升生物医药产业创新能力和水平具有深远意义。正如核糖体的精细结构解析将有效推动新型抗生素的开发,G蛋白偶联受体(GPCR)复合体的解析将极大促进和推动新型药物靶标的研发,对具有重要功能的超大分子复合体的深入揭示蕴藏着不可估量的应用价值。

2 取得的进展专项围绕异染色质结构复合体、病毒与受体及宿主分子超复合体等世界性科学难题,以及微小晶体衍射、高分辨率电镜三维重构、核磁动态构象分析等关键技术瓶颈,集成优势研究团队开展攻关,取得了一系列突破性创新成果。专项实施两年来,在国际顶级刊物发表一系列高水平文章,包括 Nature 13 篇、Science 1 篇、Cell 2篇、PNAS 上重要论文 56 篇,相关成果达到了国际领先水平,对本领域发展起到了重要引领作用。

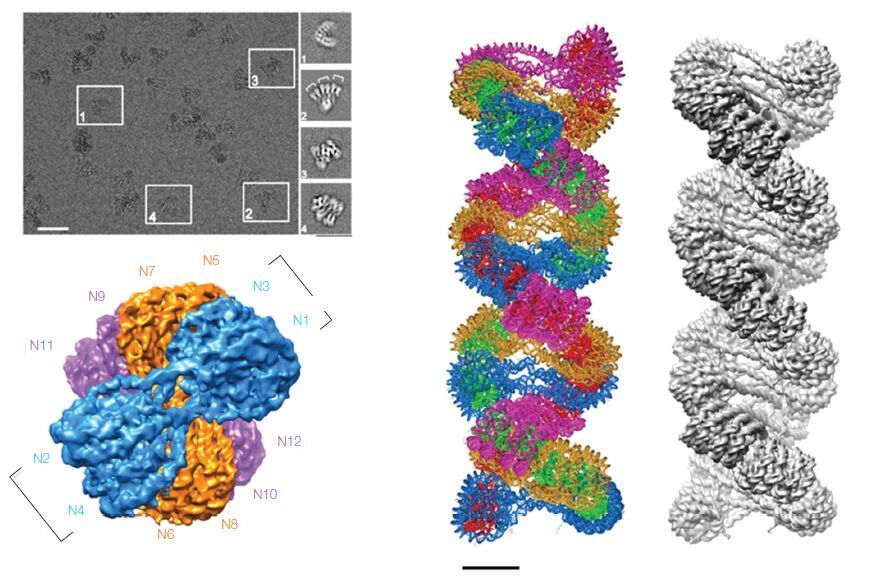

(1)瞄准生命科学基础前沿,围绕染色质结构与功能、物质与能量跨膜交换等领域开展研究。在国际上首次阐明了30 nm 染色质高级结构(图 1)、光合作用超级复合物结构、CRISPR 获得性免疫系统的作用机理等重要前沿科学问题,产生了重大国际影响。例如:30 nm 染色质纤维高级结构已编入世界著名生物化学教科书 Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level、Lehninger Principles of Biochemistry 等,《科学新闻》发表特刊文章介绍 CRISPR-Cas 获得性免疫系统的作用机理研究,相关论文被细胞出版社评为 2015 年度中国论文。

|

| 图 1 在国际上首次解析了30 nm 染色质纤维的高精度三维冷冻电镜结构 左上:冷冻电镜图像(标尺:50 nm);左下:三维冷冻电镜结构;右图:30 nm 染色质纤维的左手双螺旋结构模型(标尺:11 nm) |

(2)以人口健康关键科学问题为导向,开展疾病机理和药物靶点等方面研究。揭示了细菌外膜脂多糖组装机理以及手足口病、甲型肝炎、埃博拉等病毒感染的分子机制,开发出了抑制病毒感染的特效抑制剂。人民网、新华网等许多国内外媒体都对该一系列成果进行了报道,引来科学界广泛关注和热议,被领域内专家认为相关领域研究的重大突破。另外,在若干 GPCR 研究中取得重要成果,攻克细胞信号传导重大科学难题,为新药研发提供了基础,入选两院院士评选 2015 中国十大科技进展新闻。同时,在细胞焦亡领域取得一系列的突破,揭示了细胞焦亡和炎性坏死的关键分子机制,为多种自身炎症性疾病提供了全新的药物靶点,被 Science Signaling 杂志评选为 2015 年度突破性研究成果并入选 2015 中国科学十大进展。发现了提高 T 细胞抗肿瘤免疫功能的新方法,为重大疾病防控提供了重要的科学依据。

(3)致力于开拓生命科学新技术新方法,面向生物成像领域开展集中攻关。发展了超分辨率荧光显微成像和高分辨三维电子显微成像等技术方法体系,研制了光电融合超分辨生物显微成像系统等先进设备和平台,为超大分子复合体研究提供了强大的技术支撑和发展动力。

基于上述成果的“真核膜蛋白和蛋白质复合体的结构与功能关系”入选中科院“十二五”标志性重大进展,标志着本专项取得了重要的阶段性成果。

3 独创性专项自实施以来取得了一系列具有国际领先水平的重大突破,解决了本领域若干世界性科学难题。

(1)30nm 染色质高级结构的解析。在国际上首次解析了 30 nm 染色质纤维的高精度三维冷冻电镜结构(11Å),揭示了一种全新的 30 nm染色质纤维的左手双螺旋结构模型,在破解“生命信息”的载体--30 nm 染色质的高级结构研究中取得了重大突破。2014 年 4 月25日(DNA 双螺旋结构发现 61 周年纪念日),国际顶尖研究杂志 Science 上以长幅研究论文(Research Article)形式报道这一重大成果(图 1)。文章发表以后受到了学术界的广泛关注,在相关杂志上获得多次点评和专评,并很快被国内外多个著名的生物化学、细胞生物学等经典教科书收录。同时,国内外大众和科普媒体(如 CCTV、新华社和 Chemical & Engineering News等)也对该成果给予了高度关注和宣传。该工作被高度评价,“30 nm 染色质结构是最基本的分子生物学问题之一,困扰了研究人员 30 余年”,我们的结果是“目前为止解析的最有挑战性的结构之一”;“在理解染色质如何装配这个问题上迈出了重要的一步”。这项研究成果是 30 nm 染色质纤维高级结构这一重大科学问题的重要突破,也表明我国在染色质结构研究领域达到了国际领先水平。

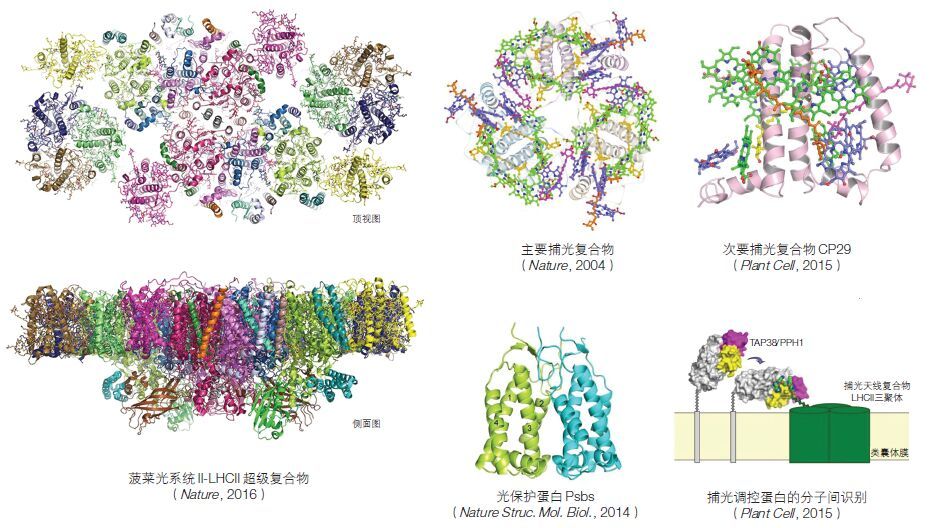

(2)光合作用超级复合物结构研究获重大进展。通过单颗粒冷冻电镜技术,在 3。2 Å分辨率下解析了高等植物(菠菜)光系统 II-捕光复合物 II 超级膜蛋白复合体(PSII-LHCII supercomplex)的三维结构。据统计,该结构是目前为止利用单颗粒冷冻电镜方法解析的分辨率最高(3。2 Å)的超大膜蛋白复合物的三维结构。该项研究工作已于 2016 年 5 月19日在Nature 上正式作为长篇主题论文(Article)在线发表(图 2)。解析植物光系统 II 神秘而复杂的精细结构将有助于理解该超分子机器的工作原理,也是结构生物学研究领域中多年来一直追求的热点和难点课题,并且是光合作用研究领域中众所期盼的一个超大分子复合体三维结构。研究结果首次揭示了这一高度复杂的超分子体系的总体结构特征和各亚基的排布规律,对于进一步在分子水平理解 PSII-LHCII 超级复合物中的能量传递时间动力学和光保护机理具有重要意义。

|

| 图 2 在国际上率先解析了高等植物光系统 II-LHCII 超级复合物高分辨率的冷冻电镜结构;通过结构生物学方法系统性地研究了植物捕光复合物、光保护蛋白以及捕光调控蛋白发挥功能的分子基础 |

(1)促进学科发展和学术地位提升。通过先导专项的实施,已取得了大量的研究成果。建议中科院和国家有关部门在此方向上继续予以重点部署和稳定支持,如国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项对相关研究方向给予进一步支持,充分发挥先导专项的引领作用,以持续产出高水平研究成果、推动重大理论技术创新,促进我国超大分子复合体结构与功能研究领域学科发展。

(2)促进人才队伍建设。专项发挥了中科院多学科人才和组织协调的优势,初步建立了跨学科联合交叉研究体系,建议通过基金委“国家创新研究群体科学基金”、科技部“万人计划--重点领域创新团队”、中科院人才团队计划等,更加充分地发挥交叉合作的理念,设立前沿交叉课题,按需吸纳院内外有技术专长的青年人才,形成任务目标导向明确的学科交叉、联合攻关团队,引领学科发展。

(3)提升国际影响力。通过两年左右的培育,专项已经展现出优异的发展态势,未来必将取得更多高水平研究成果。建议一方面积极开展国内外学术交流活动,加强成果的宣传,提升国际影响力。同时建议通过科技部、基金委、中科院等支持国际组织任职的计划,推动专项骨干成为国际上具有影响力的领军人才,提高我国学者在国际舞台的影响力,积极推动相关领域的发展。

(依托单位:中科院生物物理所)

专家点评研究细胞超大分子复合体的结构、功能和调控,是破解生命奥秘、绘制生命蓝图的重要途径之一。目前,结构生物学正在经历突飞猛进的发展,中国在该领域有很强的竞争力,并很可能成为该领域全球的佼佼者。

“生物超大分子复合体”战略性先导科技专项依托于中科院生物物理所,由中科院系统内的多个单位的研究团队组成,从蛋白质科学的角度,解决一系列现代生物学(包括遗传学、基因组学、免疫应答、病毒学)的重大科学问题。该项目的团队还尝试着开发新的技术,建立超大分子复合体高分辨率结构和动态构象研究的技术体系,以加强团队的科研能力。这个项目开展得非常及时,参加该项目的科学家们在如此短的时间内,取得了巨大的成绩,产生了一系列具有世界影响力的重要科学成就,这在国际上也是罕见的。它将不仅促进中国科研在国际上的发展,也将为全球科研事业的发展作出贡献。希望中科院能够为该项目提供更大的支持力度,争取继续产生具有世界引领性的科研成果。

点评专家

王小凡美国杜克大学医学中心终身讲席教授,中国国务院侨办海外专家咨询委员会委员。生物化学领域主要学术杂志 Journal of Biological Chemistry 的第一位亚裔副主编,还担任 Cell、Nature等30余种国际顶尖杂志的评委或编委。是海外华人生物学家的领军人物之一。2012年至 2013 年担任“美洲华人生物科学学会”(SCBA)主席,是担任该职务的首位中国大陆出生的学者。王小凡实验室在转化生长因子家族蛋白与癌症的发生、DNA 损伤、血管新生、转移及相关癌症生物学方面取得了令人瞩目的成绩,先后发表 90多篇论文,其中在Cell、Nature、Science、PNAS 等杂志上发表 20 余篇。

专家点评“生物超大分子复合体”战略性先导科技专项最大的特点是攻克了一系列生物学的基本问题,并通过关键复合物结构的解析来阐明生物学机制。在很大程度上,这代表了中国科学家在这个前沿领域里的核心才能、技术和竞争力。

生物超大分子复合体先导专项针对“生物超大分子复合体的组装调控与细胞生命过程关系”这一关键科学问题,研究与染色质结构和功能,病毒跨膜侵染、物质和能量跨膜交换等相关的超大分子复合体,深入理解细胞与外部环境物质、能量和信息的沟通交流机制,同时还支持发展新的光源、成像及动态谱学前沿技术,为超大分子复合体研究提供技术支撑,并起到促进作用。

该专项意义重大,与生命科学和医学的各个领域几乎都有关联。该专项虽然仅立项两年多,但成果斐然,其在生命科学领域中的进步将会促使中国的科研事业处于国际领先地位。在冷冻电镜朝着原子级分辨率变革的时代,结构生物学的研究方法和交叉学科方法的应用已对结构生物学的发展产生了重大影响。中科院及时洞察到了这种变化并迅速在国际舞台上占据一席之地。该专项融合了X 射线晶体学及先进的核磁共振学科领域,有机整合了一批优秀的科学家,这为优秀成果的产出提供了保障。如果中科院能够为此类项目提供稳定、足够的经费支持,我相信未来将会产生更多具有国际一流水平、有重大影响力的科研成果。

点评专家

付向东美国加州大学圣地亚哥分校细胞与分子医学系终身教授、美国先进科学协会会员,RNA 协会会员、白血病与淋巴癌协会委员、美国生物医学科学 RayWu 协会会员。国家教育部第六批“长江学者奖励计划讲座教授”。1982年毕业于武汉大学病毒学学系。1988 年获凯斯西储大学生物化学博士学位,1988-1992 年在哈佛大学从事博士后研究工作。长期从事 RNA 功能基因组学研究,包括真核细胞中 mRNA 前体的剪切与调控机理,以及与之相关的发育过程与疾病产生,剪切因子 SR 蛋白家族的功能以及 SR 蛋白的修饰调控。目前已发表 158 篇 SCI 论文,包括 9 篇Cell、10 篇 Nature、2 篇 Science、33 篇 Nature/Cell 子刊论文、14 篇 PNAS 等。是国际 RNA 研究领域的顶尖科学家。