2. 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 北京 100081

2. Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China

编者按 重大生态工程建设是国家生态文明建设的重要抓手,也是我国生态保护与实践的重要着力点。2000年以来,我国陆续启动了天然林资源保护工程等一系列国家重大生态工程。10余年来,这些工程项目积极稳妥推进,但其保护与恢复效果如何一直缺乏系统、独立的科学评估。近两年,中科院组织生态、地理、资源、环境等领域的优秀团队,对我国主要的生态工程项目进行了第三方评估,陆续得出了其生态成效的科学评估结果。基于此,《院刊》策划了“国家生态保护与建设工程生态成效评估”专题,涵盖了“三江平原湿地保护工程”“黄土高原退耕还林还草工程”“塔里木河综合治理工程”“西藏生态安全屏障保护与建设工程”“三江源生态保护与建设工程”“黑河流域综合治理工程”“新疆生产建设兵团农垦建设”等。希望本专题,一方面能够为国家重大生态工程的评估提供参考,另一方面为国家未来在重大生态工程建设方面的布局提供科学建议和科学支撑。本专题由傅伯杰院士指导推进。

1 引言湿地作为一种陆地表层独特而重要的生态系统,在全球生态平衡中扮演着极其重要的角色[1, 2]。湿地提供水源涵养与水文调节、珍稀水禽和植物生境维持、碳蓄积和气候调节等重要的生态系统服务,在维系区域生态安全中发挥着不可替代的重要作用,是实现可持续发展进程中关系国家和区域生态安全的战略资源。由于气候变化影响和人类活动扰动,全球湿地生态系统退化严重。过去的一个世纪中全球湿地面积减少了50%,远超过其他陆地生态系统退化和丧失的速度[3]。全球范围内,实施湿地保护工程和建立湿地保护区是最常用的湿地管理与保护措施。如何有效评估湿地保护工程的成效,分析保护政策的合理性,从而对现有湿地保护工程相关措施和政策进行优化,逐渐成为国际相关领域的研究热点。

我国作为世界上湿地资源最丰富的国家之一,湿地数量众多且类型丰富,自1992年加入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(简称“《湿地公约》”)后,国内湿地保护相关项目不断涌现。2003年9月,国家林业局牵头,9个相关部门共同编制的《全国湿地保护工程规划(2002-2030年)》报经国务院同意后,又对湿地保护工程前期建设项目进行细化,形成了《全国湿地保护工程实施规划(2005-2010年)》。这两个规划中首先指出,东北地区湿地建设重点在三江平原等农业开发区域,该区保护治理的方向是开展沼泽湿地生态恢复,建立湿地保护和合理利用示范区,加强国际重要湿地社区共管建设等[4]。

三江平原湿地是多种濒危动植物尤其是鸟类的重要栖息地,也与人类及其他生物的生存息息相关。自三江平原实施湿地保护工程以来,三江平原新建国家级自然保护区7个,其中5个被认定为国际重要湿地;建立国际湿地公园11个。重要的湿地保护项目主要有:湿地蓄水工程、湿地补水工程、湿地植被恢复工程、植树造林工程等。各县市积极开展各种湿地保护相关工作,如双鸭山、佳木斯、黑河、鸡西、绥化等市相继建立了湿地管理机构,使得湿地管理体系得到理顺、湿地保护工作得到重视,居民保护湿地的意识有所增强。截至2015年底,三江平原已有近40处各级湿地自然保护区,对三江平原的湿地生境起到了一定的保护和恢复作用[5]。然而,湿地保护恢复工程实施后,三江平原湿地的数量和质量发生了哪些变化尚不清楚,尚缺乏对三江平原湿地保护与恢复工程成效的宏观整体评估。

保护成效评估是基于保护目标,针对主要保护对象的保护效果进行的评估。近年来,遥感技术广泛应用于湿地保护区的监测和评估中,相关学者开展了基于保护区土地覆被变化、景观格局等指标的保护成效评估研究工作[6]。Liu等人[7]和任春颖等人[8]运用遥感和景观指数法分别对卧龙和向海国家级自然保护区的保护成效进行研究,发现保护区建立后未获得有效保护,部分地区出现生态退化现象,人为干扰是影响保护成效的主导因素。路春燕等人[9]和郑姚闽等人[10]基于遥感图像解译结果,建立保护成效评价体系,分别对松嫩平原西部和全国的国家级湿地保护区进行保护成效评价,结果发现,绝大部分国家级自然保护区保护效果较差,人类干扰是降低保护区湿地生态系统保护成效的主要因素。邵全琴等人[11]从生态系统宏观结构及涵养水源、保持水土、保护生物多样性等方面,分析了三江源自然保护区生态保护与建设工程的生态成效及其原因,发现生态保护和建设主要工程的实施,对该地区生态保护和建设工程成效产生了重要作用。

三江平原湿地面积大,人类活动剧烈,湿地破坏速率快,三江平原湿地一直是湿地恢复与保护研究的热点区域[12, 13],同时也是湿地保护工程的重点实施区。开展该区域湿地保护工程成效评估,对国家保护法令的制定、保护措施的实施以及政府资金的分配等方面都具有重要的意义[14]。本研究以多期遥感影像分类结果作为基础数据源,结合CASA模型①和水禽栖息地适宜性评价模型等,从湿地面积和分布变化、湿地生态系统宏观结构变化、湿地生态系统质量变化、湿地生态系统服务能力变化4个方面,综合评估三江平原湿地保护工程的成效,以期为湿地保护的有效性研究提供理论和方法参考,为东北地区湿地恢复和保护提供决策依据。

① CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach)模型是一个充分考虑环境条件和植被本身特征的光能利用率模型,它将环境变量和遥感数据、植被生理参量联系起来,实现植被NPP的时空动态模拟

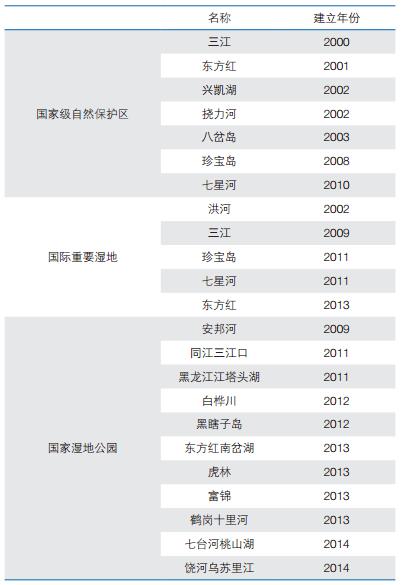

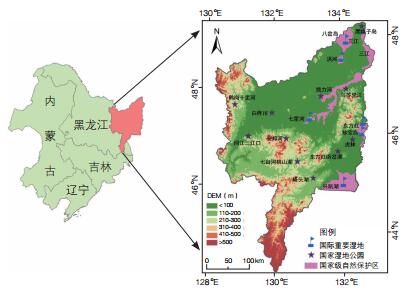

2 数据和方法 2.1 研究区介绍三江平原地处中国东北边陲,由黑龙江、松花江、乌苏里江冲积形成,与俄罗斯隔江相望,面积约为10.89万km2(图 1)。年平均气温在1.5-4.0℃之间,年降水量约为500-650 mm,无霜期约120-140天,属温带湿润、半湿润大陆性季风气候。三江平原地貌以河漫滩、低山为主,水资源丰富,河流(黑龙江、乌苏里江、松花江、挠力河等)、湖泊(兴凯湖等)分布广泛,是湿地发育和农业发展的重要条件。自2000年以来,三江平原共建立国家级自然保护区7个,国际重要湿地5个,国家湿地公园11个(表 1、图 1)。

|

| 图 1 研究区地理位置及湿地保护区分布图 |

本研究所用Lansat系列卫星影像由美国地质调查局的地球资源观测与科学中心(USGS/EROS)下载获得。首先进行遥感数据预处理,利用数字高程模型(DEM)对遥感影像进行正射纠正;然后对遥感影像进行几何纠正,以1:10万地形图为参考图,选择控制点,通过重采样纠正几何位置的偏差,纠正过程是在ERDAS9.0软件支持下完成,误差控制在0.5个像元以内。

在进行植被覆盖度计算时,使用NASA (美国国家航空航天局)网站提供的MODIS产品中的MOD13Q1_ V005数据。MOD13Q1数据为16天合成的NDVI (Normalized Difference Vegetation Index,归一化差值植被指数)数据。MODIS数据预处理步骤为:(1)格式转换,利用ENVI软件提取原始数据中的NDVI指数层、近红外和中红外反射率层,并转换为ENVI软件HDR格式;(2)根据研究区地理位置和范围,将提取出的数据转换为与Landsat数据相同的投影。

2.3 遥感图像分类与验证参考面向碳收支的中国土地覆被分类系统[15],结合三江平原土地覆被特点,确定土地覆被分类系统,包括林地、草地、湿地、水体、耕地、人工表面、裸地共7个一级类型。采用面向对象的遥感影像分类方法(Object-Based Image Analysis,OBIA)进行土地覆被分类,获取2000、2010和2015年三江平原土地覆被分类矢量数据。面向对象方法是指通过对影像的分割,使同质像元组成大小不同的对象[16],突破了传统遥感影像分类方法以像元为基本分类和处理单元的局限性,以含有更多语义信息的多个相邻像元组成的对象为处理单元,可以实现较高层次的遥感图像分类和目标地物提取[17]。面向对象的遥感图像分类方法不仅基于光谱特征,还利用影像的质地、纹理对影像进行分割和分类,分类结果避免了斑点噪声,具有良好的整体性[18]。遥感图像分类的精度评价是指比较地表真实数据与分类结果,以确定分类过程的准确程度。本研究采用误差矩阵法对三江平原土地覆被分类精度进行定量评价,评价过程中用于验证的地表真实数据来自野外实地调查,研究表明,土地覆被一级类总体分类精度在95%以上[19]。

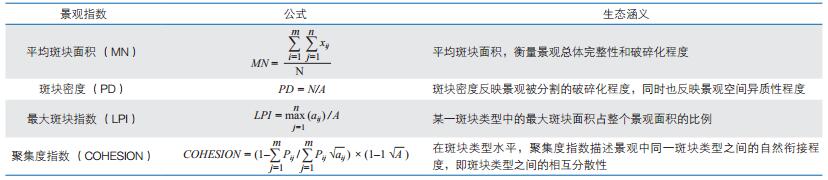

2.4 生态系统宏观结构指标通过分析景观指数的变化,研究生态系统宏观结构的变化。景观指数能够高度浓缩景观格局信息,反映景观结构组成和空间配置等特征。景观生态学常用景观指数描述景观格局及其变化,建立格局与景观过程之间的联系[20]。参考以往学者对景观指数的评价[21],本研究采用4种景观指数(表 2)。

采用植被覆盖度作为衡量生态系统质量的指标。植被覆盖度(Fractional Vegetation Cover,FVC)是指植被(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比,是反映地表植被覆盖状况和监测生态环境变化的重要指标。植被覆盖度与植被指数有较好的相关性,可以用NDVI来计算,公式如下:

其中,FVC为植被覆盖度,NDVI可以通过遥感影像近红外波段与红光波段的反射率来计算,NDVI veg为纯植被像元的NDVI值,NDVIsoil为完全无植被覆盖像元的NDVI值[22]。

2.6 生态系统服务指标选取植被净初级生产力(NPP)作为生态系统供给服务能力(Provisioning Service)的衡量指标,选择水禽栖息地适宜性作为生态系统支持服务能力(Supporting Service)的衡量指标。

净初级生产力(NPP)指绿色植物在单位面积、单位时间内所累积的有机物数量,是由光合作用所产生的有机质总量中扣除自养呼吸后的剩余部分,反映了植物固定和转化光合产物的效率,也决定了可供异养生物(包括各种动物和人)利用的物质和能量。本研究中NPP值采用CASA模型运算得到[23],以遥感数据及气温、降水、太阳总辐射等气象数据作为模型主要输入参数,模拟得到2000-2015年三江平原植被NPP。

结合水禽栖息地的环境特征及环境状况,选择影响水禽栖息的干扰条件(道路密度和居民点聚集度)、水源状况(河流密度和湖泊密度)、食物丰富度(植被生长状况,用NDVI指示)以及遮蔽物(土地利用和坡度)作为评价指标,采用层次分析法确定各因子权重,再结合GIS空间分析手段,实现三江平原水禽栖息地适宜性的空间模拟,具体流程和参数设置可参考董张玉等的工作[24]。

3 结果分析和讨论 3.1 三江平原湿地空间分布和面积变化2000-2015年期间三江平原各土地覆被类型面积变化如表 3所示,2000-2015年间,湿地面积减少2 508.55 km2。其中,2000-2010年期间湿地的损失速率为209.40 km2/a;2010-2015年湿地的损失速率为89.91 km2/a,明显小于2000-2010年期间。

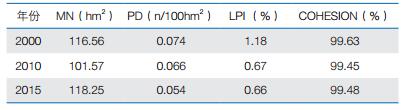

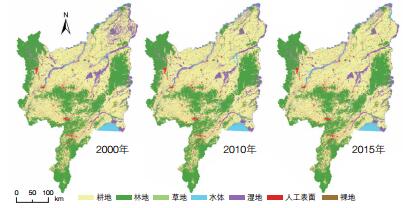

2000、2010和2015年三江平原土地覆被空间分布如图 2所示,可见,2000年三江平原东北部的抚远县、同江市、饶河市,中部的富锦市、友谊县、宝清县,东部的虎林县、密山市等地均有较大面积湿地分布;到2015年,湿地斑块明显减少,松花江沿岸湿地基本被开垦为农田,零星的湿地斑块几乎全部消失,仅存的大面积湿地均位于洪河、三江、七星河等国家级湿地保护区内。

|

| 图 2 2000、2010和2015年三江平原土地覆被图 |

根据本课题组的研究结果[14],1954年三江平原共有湿地35 300 km2。结合本论文的研究结果,1954-2000年间,三江平原湿地减少速率为563.72 km2/a;自湿地保护工程实施以来的10余年间(2000-2015年),三江平原湿地减少速率为167.24 km2/a,减少速率大大降低,其中,2010-2015年期间,湿地减少速率仅为89.91 km2/a。这些数据表明,湿地保护工程实施后,尽管湿地仍在减少,但湿地损失速度大大降低,湿地损失的趋势已得到很大程度的遏制。

3.2 生态系统宏观结构变化表 4为2000-2015年间三江平原湿地景观指数的变化情况。平均斑块面积(MN)可衡量景观总体完整性和破碎化程度,从表 4可以看出,2000-2010年期间很多湿地斑块消失,且大斑块逐渐破碎化,湿地MN减小;到2010-2015年期间,由于保护区外小的湿地斑块已因农业开发而逐渐消失,剩余的湿地斑块多位于保护区内,相对面积较大,使得湿地MN反而有所增大。2000-2015三江平原斑块密度(PD)逐渐降低,表明单位面积的斑块数量减少,其原因有两个:(1)单位面积内湿地斑块数量减少;(2)由于保护区的建立,很多小的湿地斑块互相连接成为大斑块。2000-2015年间,最大斑块指数(LPI)显著减小,2015年湿地LPI仅为2000年的一半左右,说明2000-2015年,最大的湿地斑块面积明显缩小。2000-2015年间聚集度指数(COHESION)变化不明显。

从表 5可以看出,2000-2015年期间三江平原全区植被覆盖度最大值(91.8%到82.5%)和平均值(35.1%到34.3%)均有所降低,最近5年(2010-2015年期间)变化不大。在过去15年间,三江平原湿地植被覆盖度的最大值和平均值也有所降低,分别由2000年的91.8%和34.5%降低到2015年的74.0%和29.6%。这些结果表明,湿地生态系统质量有所下降。

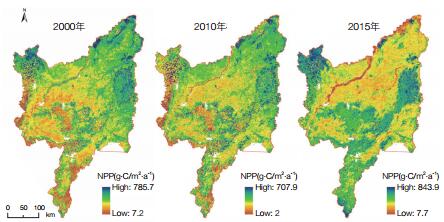

表 6为2000-2015年期间三江平原植被净初级生产力(NPP)的变化情况。可以看出,过去15年间,三江平原全区植被NPP的最大值和平均值先减小后增大,湿地植被NPP最大值和平均值也呈先降低后增加的趋势,且2015年湿地植被NPP最大值和平均值都大于2000年。这些结果表明,虽然在2000-2015年期间,湿地面积减少较多,但单位面积湿地植被的生产能力有所增加。2000、2010和2015年三江平原植被NPP空间分布见图 3。

|

| 图 3 2000-2015年三江平原NPP变化 |

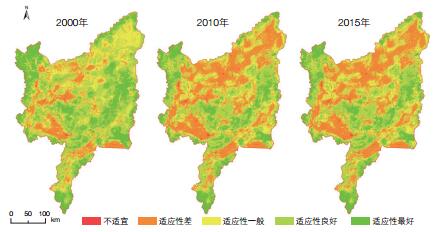

2000、2010和2015年三江平原水禽栖息地适宜性评价结果见图 4,各年份不同适宜性等级的水禽栖息地面积如表 7所示。由图及表可以看出,2000-2015年间,水禽栖息地适宜性最好的区域面积明显减少,由2000年的24 010.81 km2减少至2015年的15 725.56 km2,减少面积为8 285.25 km2,减少速率为552.35 km2/a;适宜性良好的区域面积先减小后略有增加,总体呈减少趋势,15年间共减少了7 951.88 km2;适宜性一般的区域面积略有减少;适宜性差的区域面积显著增加,由16 149.00 km2增至34 435.75 km2。从空间上来看(图 4),与2000年相比,2010和2015年三江平原北部区域较大面积的水禽栖息地适宜性良好和适宜性一般的区域转化为适宜性差和不适宜水禽栖息的地区。进一步分析可知,2000-2015年间,水禽栖息地适宜性一般以上(一般、良好、最好)的面积减少了20.33%,而适宜性差和不适宜的面积增加了112.83%。这些结果表明,过去15年间,三江平原水禽栖息地支持能力明显下降。

|

| 图 4 2000、2010和2015年三江平原水禽栖息地适宜性空间分布 |

本文以遥感数据源为基础,从湿地面积、生态系统宏观结构、生态系统质量、生态系统服务能力4个方面,对三江平原湿地保护工程的实施成效进行了初步评估。结果表明,2000年以来,三江平原湿地面积虽仍在减少,但2010年以来湿地损失速率显著下降,湿地损失的趋势得到遏制。(1)生态系统宏观结构方面:实施湿地保护工程以来,湿地平均斑块面积略有上升,湿地斑块密度有所下降,湿地最大斑块面积明显减小。(2)生态系统质量方面:2000-2015年间,三江平原湿地植被覆盖度有所降低。(3)生态系统服务能力方面:湿地植被净初级生产力有所增加;水禽栖息地适宜性一般以上区域的面积减少较多,适宜性差和不适宜区域的面积显著增加,表明三江平原水禽栖息地支持能力明显下降。

本文的研究结果表明,湿地保护工程对于三江平原湿地生态系统起到了一定的保护作用,但湿地面积仍在减少,主要生态系统服务能力在降低。未来应继续深入开展湿地保护工程各类项目,建立新的湿地自然保护区,开展湿地生态恢复与合理利用的示范与推广工作;加大科研和宣传力度,增强公众的湿地保护意识;使得湿地保护和合理利用进入良性循环,保持和最大限度地发挥湿地生态系统的各种功能,实现湿地资源的可持续利用,使其造福当代,惠及子孙。

| [1] | Mitsh W J, Gosselink J G. Wetlans. New York: John Wiley & Sons, 1993. |

| [2] | 牛振国, 宫鹏, 程晓, 等. 中国湿地初步遥感制图及相关地理特征分析. 中国科学D辑:地球科学, 2009, 3(2): 188–203. |

| [3] | Brinson M M, Malvarez A I. Temperate freshwater wetlands:types, status, and threats. Environmental conservation, 2002, 29(2): 115–133. |

| [4] | 鲍达明. 全国湿地保护工程规划实施要点. 湿地科学与管理, 2007, 3(2): 18–20. |

| [5] | 韩晓军. 三江平原湿地生态系统保护研究进展. 黑龙江水利科技, 2016, 44(4): 115–118. |

| [6] | 靳勇超, 罗建武, 朱彦鹏, 等. 内蒙古辉河国家级自然保护区湿地保护成效. 环境科学研究, 2015, 28(9): 1424–1429. |

| [7] | Liu J G, Linderman M, Ouyang Z Y, et al. Ecological degradation in protected areas:the case of Wolong Nature Reserve for giant pandas. Science, 2001, 292(5514): 98–101. DOI:10.1126/science.1058104 |

| [8] | 任春颖, 张柏, 张树清, 等. 基于RS与GIS的湿地保护有效性分析--以向海自然保护区为例. 干旱区资源与环境, 2008, 22(2): 133–139. |

| [9] | 路春燕, 王宗明, 刘明月, 等. 松嫩平原西部湿地自然保护区保护有效性遥感分析. 中国环境科学, 2015, 35(2): 599–609. |

| [10] | 郑姚闽, 张海英, 牛振国, 等. 中国国家级湿地自然保护区保护成效初步评估. 科学通报, 2012, 57(4): 207–230. |

| [11] | 邵全琴, 刘纪远, 黄麟, 等. 2005-2009年三江源自然保护区生态保护和建设工程生态成效综合评估. 地理研究, 2013, 32(9): 1645–1656. |

| [12] | Knight A T, Driver A, Cowling R M, et al. Designing systematic conservation assessments that promote effective implementation:best practice from South Africa. Conservation biology, 2006, 20(3): 739–750. DOI:10.1111/cbi.2006.20.issue-3 |

| [13] | 侯伟, 匡文慧, 张树文, 等. 近50年来三江平原北部土地利用/土地覆被变化及生态效应分析. 生态环境, 2006, 15(4): 752–756. |

| [14] | 黄妮, 刘殿伟, 王宗明, 等. 1954-2005年三江平原自然湿地分布特征研究. 湿地科学, 2009, 7(1): 33–39. |

| [15] | 张磊, 吴炳方, 李晓松, 等. 基于碳收支的中国土地覆被分类系统. 生态学报, 2014, 34(24): 7158–7166. |

| [16] | 陈云浩, 冯通, 史培军, 等. 基于面向对象和规则的遥感影像分类研究. 武汉大学学报:信息科学版, 2006, 31(4): 316–320. |

| [17] | 曹宝, 秦其明, 马海建, 等. 面向对象方法在SPOT5遥感影像中的应用--以北京市海淀区为例. 地理与地理信息科学, 2006, 22(2): 46–54. |

| [18] | Walter V. Object-based classifieation of remote sensing data for change detection. Journal of photogrammetry & RemoteSensing, 2004, 58: 225–238. |

| [19] | 满卫东, 王宗明, 刘明月, 等. 1990-2013年东北地区耕地时空变化遥感分析. 农业工程学报, 2016, 32(7): 1–10. |

| [20] | 邬建国. 景观生态学--格局、过程、尺度与等级(第二版). 北京: 高等教育出版社, 2007. |

| [21] | 金卫斌, 胡秉民. 几种景观分离程度评价指标的探讨. 应用生态学报, 2003, 14(2): 314–316. |

| [22] | 韩佶兴. 2000-2011年东北亚地区植被覆盖度变化研究.中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所), 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-80062-2012-1.htm |

| [23] | 毛德华.定量评价人类活动对东北地区沼泽湿地植被NPP的影响.中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所), 2014. |

| [24] | 董张玉.基于GIS/RS与多目标蚁群算法的三江平原沼泽湿地空间格局优化.中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所), 2014. |