2. 塔里木河流域管理局 库尔勒 841000

2. Tarim Basin Management Bureau, Korla 841000, China

塔里木河是中国最大的内陆河,地处中国西部的新疆维吾尔自治区南疆地区,由于地处世界第二大流动性大沙漠(塔克拉玛干沙漠,约33万km2)腹地,气候干旱少雨(年平均蒸发量在3 000 mm以上,年平均降水量仅为60 mm),天然植被稀疏,自然环境十分脆弱。20世纪60年代以来,随着南疆地区社会经济的不断发展和人口增加,以及对水资源可持续开发利用的认识不足,塔里木河流域水资源被过度的无序开发,水资源利用效率低下,流域上下游的水资源利用矛盾日益突出,致使源流向干流输送的水量逐年减少;进入70年代以后,中上游用水加剧,直接导致塔里木河干流下游水质恶化,近400 km下游河道断流,尾闾台特玛湖干涸,沙漠化扩大,大片胡杨林死亡,生态环境日趋恶化,影响了218国道的正常通行,给南疆地区800多万人民的生活和生产带来严重影响,成为制约塔里木河流域社会经济和生态环境可持续发展的主要因素[1-3]。

为遏制塔里木河流域的生态环境恶化、河道断流和促进南疆地区的社会经济发展,国务院于2001年6月正式批复了新疆维吾尔自治区人民政府、水利部报送的《塔里木河流域近期综合治理规划报告》(国函[2001] 74号)。批复中指出:塔里木河流域近期综合治理项目以强化流域水资源统一管理和调度为核心,以源流灌区节水改造和干流河道近期治理为重点。自2001年起,塔里木河流域管理局先后建设灌区节水、平原水库改造、地下水开发利用、河道治理、博斯腾湖输水工程、生态建设、山区水库控制工程和流域水资源调度与管理等重大工程,共建成并投入运行485个单项工程项目。自2000年起至2013年止,运用流域水量统一调度机制,先后组织实施了14次向塔里木河下游生态输水,累计输送生态水41.46亿m3,平均每年下泄生态水3.18亿m3,其中2008-2012年年均下泄3.78亿m3[4, 5]。水头到达尾闾台特玛湖,湖水面积最大达350 km2,结束了下游河道连续干涸30余年的历史。

至2013年,塔里木河生态治理工程实施已经13年,而综合治理工程对流域生态环境的影响如何?是否从可持续发展的角度解决了流域内现状问题?工程实施是否带来新的生态问题?生态工程后续项目应该如何实施?这些问题都是国家决策层需要了解的信息。针对这一问题,中科院2014年启动科技服务网络计划(STS计划)项目“西北地区重大生态工程生态成效评估--塔里木河流域近期综合治理工程生态成效评估”。以遥感、长期生态实验监测以及流域生态与环境科学研究成果为基础,开展塔里木河流域重大生态工程成效评估,科学全面掌握工程实施的生态效果,揭示生态恢复过程的环境响应过程,分析存在的主要问题,提出未来塔里木河流域生态环境建设与保护的对策和建议,为塔里木河流域科学部署后续生态工程提供科学依据。

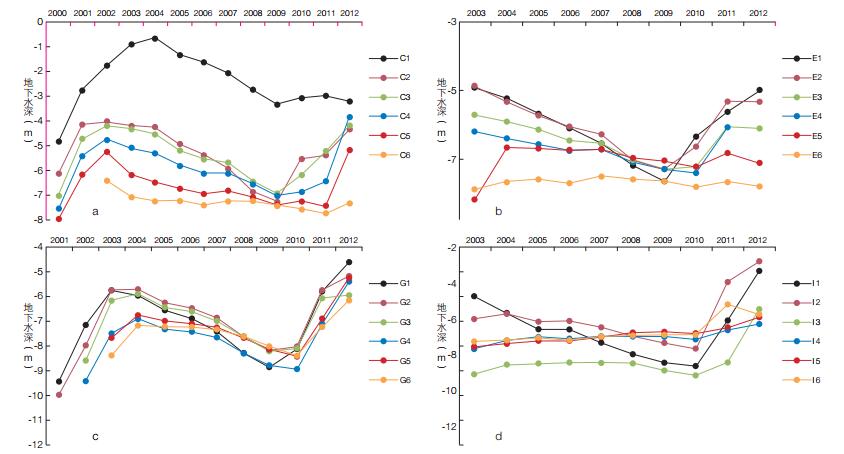

1 塔里木河流域近期综合治理工程进展 1.1 实现了向塔里木河下游输水的目标在国家“九五”攻关专题“塔里木河整治与生态环境保护”中,曾提出向大西海子以下输水的3个方案:高方案下泄水量3.0亿m3-3.5亿m3,到达台特玛湖;中方案2.0亿m3-2.5亿m3,到达依干不及玛-库尔干;低方案1.5亿m3,到达阿拉干,近期治理采纳高方案[1]。从2000-2012年向大西海子以下共进行了12次输水,累计输水量达到43亿m3,平均每年下泄3.3亿m3,实现了高方案要求[4]。2000年以前大西海子以下地下水埋深在8-12 m,估算地下水埋深要上升至适合植物生长的深度4.0 m,地下水恢复需要总水量18亿m3,根据输水水量转化计算,补给地下水的水量占总输水量的60%,12次输水共补给地下水的水量为25.8亿m3,比估算的需水量多7.8亿m3[6]。12次输水分为3个时段,其中2002-2006年的第1时段共9次,为间歇性输水,每次下泄在0.9亿m3-3.4亿m3,累计输水量22.75亿m3,其中补给地下水13.8亿m3,距地下水埋深升高到4.0 m还需4.2亿m3。包气带补给占输水量的35.6%,累计补给8.2亿m3,主要被植物蒸腾所消耗。入台特玛湖水量仅0.6亿m3,只占下泄水量的2.4%;这一时段使地下水位上升较快的英苏一带近河1 km已达2-4 m,阿拉干以下5-6 m。2007-2009年为第2时段,由于上游3源流补给偏枯,加上开荒引水增加,3年仅输水两次,每次下泄水量减少为0.1亿m3-0.15亿m3,共下泄了0.25亿m3,几乎对地下水没有补给,沿河两岸地下水位又回落1-2 m。第3时段为2010-2012年,由于加强了对水资源的管理和调控力度,加之源流来水偏丰,下游恰拉站实现连续3年不断流,一次性输水使大西海子以下累计下泄水量20亿m3,其中有12亿m3补给了地下水,使近河两岸地下水位埋深又大幅回升至4 m以内,达到适合乔、灌、草生长的地下水埋深(图 1)。同时地下水的矿化度也由输水前的4-11g·L-1降低到1-5g·L-1[7]。

|

| 图 1 塔里木河下游典型监测断面地下水埋深(a.英苏;b.喀尔达依;c.阿拉干;d.库尔干) |

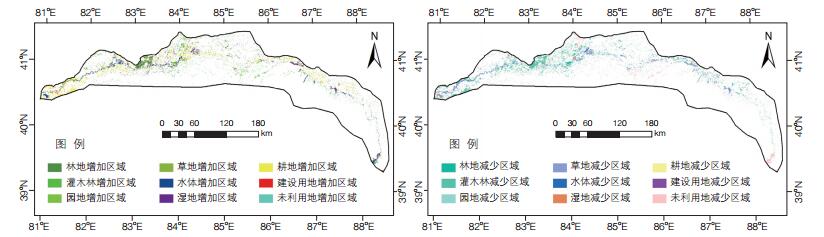

由于水分条件改善,使得过去沿河分布的乔、灌、草植物由枯萎、衰败向好转方向发展[1]。根据遥感影像的解译结果(图 2),塔里木河综合治理工程实施后,上游地区耕地、林地、水体、湿地面积增加,增加幅度最大的是耕地,达到859.7 km 2;灌木林、稀疏灌木、草地、稀疏林、未利用地和稀疏草地面积减少,减少幅度最大的是灌木林和稀疏灌木,分别达到527.6 km2和404.2 km2;地面调查和土地利用转移矩阵结果显示,上游地区耕地开发主要破坏的是灌木林。塔里木河干流中游地区耕地、林地、湿地、稀疏灌木、灌木面积增加,增加幅度最大的是耕地,达到184.5 km2;未利用地、稀疏林、草地、草地、水体面积减少,减少幅度最大的是未利用地,达到121.0%;主要转化为耕地。下游地区除了稀疏林、未利用地和草地面积减少外,其他生态类型面积均呈现不同的涨幅,增加幅度最大的是林地,达到226.3 km2;由于下泄生态用水增加,地下水补给增大,稀疏林转变为河谷林,下游耕地面积相较于上、中游,涨幅不大,为139.3 km2,主要利用了未利用地[8]。

|

| 图 2 2000-2013年塔里木河干流土地覆被类型面积变化图 |

以胡杨为主的乔木面积,由2000年的11.4 km2增至2006年的38.7 km2,增加了27.3 km2,增长了2.4倍;长势由输水前的濒死和衰弱级别提高到中等和良好级别,部分达到旺盛级别;胡杨冠幅由1.5-2.5 m增至3-5 m;胡杨枝下高近河处由2.6 m降至2.1 m;输水前,胡杨径向生长量平均为0.62 mm,输水后增至1.4-2.4 mm。输水前,土壤干旱胡杨的基部无萌生枝,输水后新枝大量增加。2000年前,胡杨由于河水断流,已失去实生苗更新能力;输水后,在河水能漫溢到的地方和可以进水的汊流都有实生苗生长,生长好的高1.5 m以上。以柽柳为主的灌木面积同期由126.3 km2增至172 km2,增长了45.7 km2,增长了0.36倍,冠幅增大,株高增加,枝条嫩绿长势良好,特别是一些地势较低地方,如库尔干以南沿河道两侧已形成大片茂密的柽柳林[9]。以芦苇甘草为主的多年生草本植物面积由92.7 km2,增至257.3 km2,增加了164.6 km2,增长了1.8倍,植被覆盖度提高到30%-50%,沿河两边一些低平地已形成连片芦苇草地。生物多样性也得到提高,由输水前的9科13属17种,增至输水后的15科36属46种[10]。动物方面出现成群的大雁、鸬鹚,以往难以觅寻的鹅喉玲、赤狐、野猪也重现身影。

1.3 下游沙漠化趋势出现逆转塔里木河下游全年盛行单一的东北风,最大风速18-24 m/s,全年≥4 m/s的起沙风天数多达121天以上。沙漠化发展迅速,阿拉干地区1959年沙漠化土地面积1 371.2 km2,到1996年的1 492.3 km2,增加了123.1 km2,沙漠化土地面积由占总土地面积87%增至94.8%,沙漠化土地年增长率为0.12%-0.26%,平均为0.24%。沙丘移动速度惊人,高大沙丘平均每年以1-3 m速度向绿色走廊入侵,在库尔干监测0.5-1.5 m的低矮沙丘每年以18-32 m速度移动,在阿拉干塔克拉玛干沙漠与库鲁克沙漠之间距离只有0.5 km,在库尔干库鲁克沙漠已越过塔里木河与塔克拉玛干沙漠开始合拢。218国道由阿拉干到罗布庄段90 km,1996年沙害多达145处,严重段4 380 m,车辆通行困难。输水后由于地下水位升高,植被恢复,有效地控制了沙漠化发展。在大西海子以下的调查区内沙漠化土地面积由输水前的4 896.6 km2减至4 692.4 km2,减少了144.2km2,平均每年减少0.3%,呈逆转趋势。整个干流沙漠化也呈逆转趋势,输水前1990-1999年沙地面积增加了1220 km2,输水后2000-2008年减少了223 km2。输水时对河道采取了清沙措施,使塔克拉玛干沙漠和库鲁克沙漠以河相隔不可能再合拢。218国道仅局部采取了防沙措施,保证了车辆通行无阻,也为未来修建新青铁路(库尔勒-格尔木)创造了较好的环境条件。

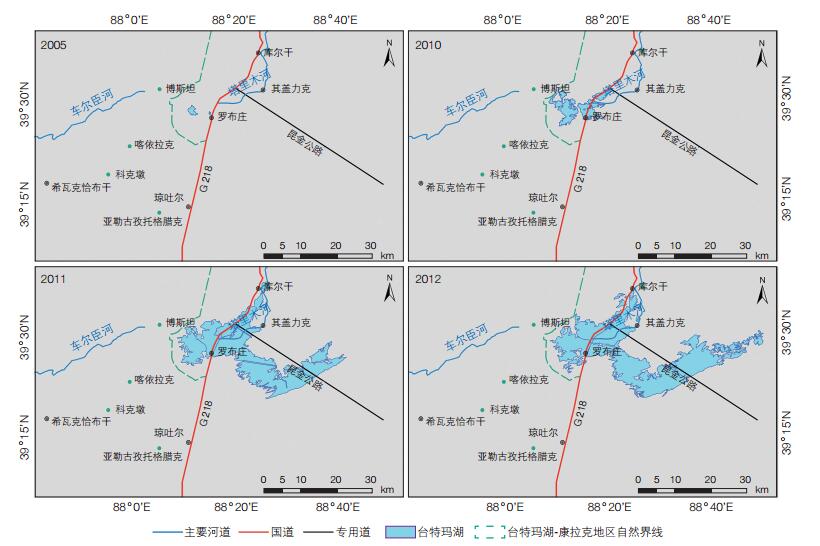

1.4 干涸湖泊得到恢复通过输水结束了长达30多年的大西海子以下321 km的河道断流,通过节制闸调控使支汊流进水长度增加156.2 km,河水漫溢面积174.6 km2,为通过土壤种子库繁育扩大植被面积创造了条件,野外观察凡是经过河水漫溢地方植物都生长良好,覆盖度大幅提高,特别是一年生植物繁育最快。台特玛湖水域面积变化更显著(图 3)。从2000年近期综合治理工程实施初期,经过两年的时间,输水到达台特玛湖,在2001年形成约10 km2的水面,结束了塔里木河下游河道断流近30年的历史。到2002年台特玛湖面积最大达28.74 km2,随后连续两年(2003和2004年)塔里木河生态输水量使台特玛湖水域面积保持在约200 km2。然而2005年由于管理结构不合理,导致4条源流只有和田河流域完成输水任务,其余3条源流均未到达要求,致使台特玛湖水域面积萎缩至26 km2。而2006-2009年间由于塔里木河干流及四源流地区进入枯水年,连续4年生态输水未到达台特玛湖,使得台特玛湖水面连续4年为0。随后,2010-2012年连续3年随塔里木河流域四源流气候向暖湿变化,管理部门结构调整合理,生态输水量恢复,使得台特玛湖水域面积逐年攀升,2012年台特玛湖面积达415.67 km2。在近期综合治理工程实施期间,除2006-2009年间由于气候以及管理等因素的影响造成水流未到达台特玛湖外,其他年份生态输水量均完成了水流到达台特玛湖的目标,说明塔里木河近期综合治理工程基本达到该评价标准要求。

|

| 图 3 台特玛湖面积提取示意图 |

《塔里木河近期治理规划》要求上游的3条源流(和田河、叶尔羌河及阿克苏河)每年在阿拉尔断面补给干流的水量为46.5亿m3,而截至2011年实际上只有40.3亿m3,10年多源流通过节水和开发地下水每年增加12.0亿m3,全部被自身消耗。从2000年到2007年上游3源流灌溉面积由94.3万hm2增至128.3万hm2,增加了34万hm2,所以源流汇入塔里木河干流的水量“赤字额度”并没有趋势性减少。前10次输水大西海子下泄水量23亿m3中,塔里木河水量仅贡献10亿m3,占下泄水量的43%。孔雀河多年平均径流量14.3亿m3。1999-2 0 0 4年是特大丰水年,年径流量在1 6. 4亿m3-26.4亿m3,这就为借孔雀河丰水年,向塔里木河下游输水创造了条件,前10次输水中,孔雀河贡献塔里木河干流13亿m3水量,占下泄水量的57%。2005年以后孔雀河水量减少,博斯腾湖水位下降,今后要借孔雀河水补给塔里木河的可能性很小,在今后的规划工作中必须引起充分重视。

2.2 干流无序开荒也严重影响向下游输水塔里木河20世纪70年代除上游阿拉尔和下游恰拉-铁干里克连片开垦外,其他地方仅有小片耕地,主要以林牧业为主,1995年耕地面积达13.9万hm2,近期治理开始的2000年耕地面积就扩大至17.3万hm2,2008年耕地面积进一步增至26.2万hm 2,较1995年增加了12.3万hm2,较2000年增加了8.9万hm2。特别是2007-2009年,阿拉尔径流量减少到12亿m3-28.6亿m3,使干流断流断面不断上移,2007年英巴扎出现断流,2008新渠满出现断流,2009断流断面移至新渠满以上位置,断流距离长达1 200 km。为了开荒灌溉还在河床中打井,抽取地下水,造成降落漏斗,更减少了向下游输水,所以2007-2009年仅由孔雀河引水,大西海子水库只向下游输水0.25亿m3。

2.3 中游生态闸对植被有一定影响塔里木河干流植被耗水主要依靠河道渗漏及洪水漫溢补给地下水。在修建防洪堤时虽建了生态闸向支流供水,生态闸进水顺畅的地区,植被未发生衰败和退化现象,如乌斯曼河两岸;进水不畅的生态闸外围,则地下水位下降,已影响到植物生长,如沙子河两岸。因此,后续治理中必须对运行不畅的生态闸进行改造,增加支流进水量,维护中游地下水位,保护中游生态。在汛期要保持较大的洪峰流量以增加漫溢范围,为乔、灌、草的自然恢复创造条件。

3 对塔里木河流域生态环境治理的建议 3.1 沙漠化是塔里木河流域面临的长期问题塔里木河流经世界第二大流动沙漠塔克拉玛干沙漠,面积达33.7万km2,流动沙丘占沙丘类型90%以上。塔里木河流域沙漠化土地总面积2.82万km2,其中在历史时期形成1.97万km2;现代近半个多世纪形成0.85万km2,则每年扩大170 km2。历史上,沙漠化吞没了许多古代绿洲,目前仍然不断向现代绿洲逼进。

沙漠化形成与水资源利用存在密不可分的联系,首先,上游绿洲扩大和引水增加造成的沙漠化土地0.34万km2,占近现代形成沙漠化土地的40%,主要分布在河流中下游绿色走廊。如塔里木河干流上游段,1959-1983年间沙漠化土地面积由63.8%上升至75.1%;中游段由69.2%上升至80.7%;下游段由63.5%上升至85.6%。下游断流后沙漠化发展快,由1959年的86.9%增至1996年的94.8%,其中,极度和强度沙漠化分别增加35.2%和11.7%。其次,盲目开垦造成的沙漠化土地0.39万km2,占近现代形成的沙漠化土地的45%,各地都有分布,主要是开垦时破坏天然植被和缺水弃耕,如塔里木河下游恰拉-铁干里克灌区,开垦时最大耕地面积达3.3万hm2,水源短缺导致的弃耕地大多演变成轻度和中度沙漠化,现有耕地面积不到初期开垦总面积的一半。

针对水资源利用不当造成土地沙漠化,在未来流域综合治理工作中必须保证维护源流和干流中下游绿色走廊的生态用水。严禁盲目开垦扩大耕地面积,今后农业发展应以内涵挖潜为主,通过土地整合提高绿洲内土地利用系数,实现增地不增引水。

根据对流域人工绿洲和天然植被耗水量分析,人工绿洲的单位耗水量是600-700 mm,天然植被为300-350 mm,人工绿洲耗水是天然植被的两倍,也就是说扩大一份绿洲,就要使二份天然植被变成荒漠。

3.2 关注盐渍化对绿洲发展的影响塔里木河流域气候极端干旱,蒸发十分强烈,又地处内陆封闭盆地,盐分无外泄条件,所以土壤盐渍化十分严重,按2008年新疆盐渍化耕地遥感调查,全流域盐渍化耕地面积99.2万hm2,占流域耕地总面积45.1%,占新疆盐渍化耕地总面积61.2%。

塔里木河“四源一干”盐渍化耕地面积分别为:阿克苏河流域15.1万hm2,占耕地面积的38.6%;开都-孔雀河流域15.1万hm2,占51%;叶尔羌河流域22.3万hm2,占49.1%;和田河流域7.7万hm2,占32%;塔里木河干流12.5万hm2,占70.2%。

塔里木河流域的低产田主要是盐渍土,土壤盐渍化一般可使农作物减产10%-30%。盐渍化除危害农业生产外,还对工程建设、公路、铁路和渠道以及建筑材料产生危害,并污染环境。

耕地土壤次生盐渍化,主要是灌溉不合理引起地下水位升高造成的,应实行排(降低地下水位)、灌(控制对地下水补给)、平(平整土地)、肥(增施有机肥)、林(营造防护林,生物排水)水利综合设施整治。在未来的流域规划中应加强渠道防渗,发展节水灌溉,减少对地下水补给。在地下水埋深小于2 m地方开挖排水渠,农田排水矿化度虽高,但可作为生态用水,禁止将农田排水泄入自然河道和湖泊,污染水体。根据流域人工绿洲和天然绿洲调查,地下水位埋深应控制在2.0-4.5 m为宜。小于2.0 m,易发生盐渍化,大于4.5 m,土壤干旱对人工林和天然植被生长不利。

3.3 绿洲化与自然生态系统均衡发展塔里木河流域是灌溉农业区,1949年流域耕地面积仅70.7万hm2,绿洲面积1.34万km2;2009年按第二次土地详查,耕地面积199.3万hm2,绿洲面积3.79万km2。由于绿洲面积迅速扩大,水资源向绿洲集中,改变了水量分配的地域平衡,使河流中下游和绿洲外围水量减少,造成在绿洲扩大的同时沙漠也在扩大,位于绿洲和沙漠之间的过渡带缩小和变窄。绿洲和沙漠之间的过渡带也称“生态缓冲带”,是由平原天然林地、草地、湿地及野生动物栖息地构成,起到绿洲“卫士”的作用。若生态缓冲带得不到足够水量灌溉,天然植被衰败,沙漠将会直逼绿洲,从绿洲外部威胁绿洲安全。绿洲内部则由于过度用水,导致地下水位升高,造成耕地盐渍化,又在内部威胁绿洲安全,在极端干旱区这种特定环境条件下,由于人类活动扰动了区域水量平衡,绿洲始终处于沙漠化或盐碱化的威胁。塔里木河流域长期采取“洗盐压碱”冬春灌溉方法减轻耕地盐渍化危害,而高矿化度的农田排水直接泄入河湖,是导致河湖水质盐分增加的主要原因。目前,塔里木河盆地生态环境总体呈现“绿洲扩大局部生态改善,绿洲外围整体处于持续恶化”的态势。因此,在未来流域生态环境综合治理中,必须从全流域的角度统一调控水资源分配,兼顾绿洲内外和河流出山后的上、中、下游各段。为了防治沙漠化和盐渍化,地下水位应该维持合理的埋深,在绿洲内不能小于2.0 m,在绿洲外不能大于4.5 m。未来规划要谨慎大型山区水利设施的修建,水库虽有防洪、灌溉和发电之力,但对依靠洪水维持生机的天然植被保护不利,更不利于向尾闾台特玛湖的供水。水资源配置应以发展生产和保护生态用水各占一半为宜。

3.4 提高水资源利用效率由于自然和历史原因,塔里木河流域社会经济发展相对滞后,特别是和田地区、喀什地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州,是国家级的集中连片贫困区。2013年底,流域生产总值2 576.4亿元,仅占该年新疆生产总值8 360.24亿元的30.8%。流域人口1 082.07万人,以维吾尔族为主,占当年新疆人口总数2 266.63万人的47.75%。和田地区、喀什地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州人均生产总值分别为8 025元、16 076元和13 694元,均不及新疆37 181元的人均水平,农牧民人均纯收入较新疆平均水平7 296元约低33%。产业结构除巴音郭楞蒙古自治州和阿克苏地区二三产业达到60%-80%,其他地州仅占30%-40%,喀什及和田仍是以农为主,农业产值占35%-45%。工业以石油和天然气开采加工为主,电力、煤炭、纺织、加工制造和信息产业落后,城镇化率仅20%-30%。农业以粮棉为主,2013年棉花总产135.4万t,占新疆棉花总产38.5%,林果业面积占新疆65.5%,是新疆和全国主要棉花和林果业基地。

流域社会经济发展滞后与水资源利用效率低有关,2013年总引用水量358.8亿m3,单位用水产值7.3元,远低于新疆平均值14.6元的单位用水产值,不及新疆平均水平的50%。因此,要摆脱贫困还必须提高水资源的利用效率,在灌区建设和节水方面加大投入,适当降低农业用水比例,提高单方水的粮棉产出率,由现在的单位产粮用水0.4 kg/m3提高至1.0 kg/m3,产棉0.14 kg/m3提高至0.3 kg/m3,农业单方水产值由1.3-1.5元提高至5元以上。增加城镇用水和工业用水,由现在的3%增至12%,使单方水产值由现在的3.8元到2030年提高至20-30元。因此,提高水资源利用效率是实现到2020年流域与新疆同步生产总值和人均收入翻一番的重要手段。

在综合治理规划中还必须实行工程建设和管理调控相结合。2009年以前源流和干流工程建设项目大部分已完成,但工程节增水对干流下游生态输水的贡献有限。2010年新疆自治区政府决定将源流主要管理机构整建制交由塔里木河流域管理局,加强了全流域水量统一调度管理力度,干流从2010到2012年连续3年不断流。2000-2009年塔里木河大西海子以下输水量23亿m3,占向下游累计输水量的53%;2010-2012年输水达到20.0亿m3,占13年总输水量的46.5%,说明强化水资源管理和统一调度在综合规划中十分重要。

塔里木河周边区域经济滞后,建议流域综合规划不仅要改变塔里木盆地的贫困面貌,而且要把提高流域内水资源利用效率等当作流域规划的远期目标。

4 结语塔里木河源区与干流生态环境恶化是制约塔里木河流域社会经济和生态环境可持续发展的主要因素。自2001年起,国家实施塔里木河流域近期综合治理工程,先后建设灌区节水、平原水库改造、地下水开发利用、河道治理、博斯腾湖输水工程、生态建设、山区水库控制工程和流域水资源调度与管理等重大工程,共建成并投入运行485个单项工程项目。自2001年起至2013年止,10多年工程建设实现了连续向塔里木河下游生态输水,结束了下游断流近30年的历史,下游绿色走廊的自然环境得到了改善,地下水位明显升高、天然植被逐渐恢复、土地沙漠化的趋势得到了初步遏制,218国道基本实现了畅行无阻,总体上取得了良好的生态、经济和社会效益。

| [1] | 陈曦, 包安明, 古丽加帕尔, 等. 塔里木河流域生态系统综合检测与评估. 北京: 科学出版社, 2016. |

| [2] | 陈亚宁, 张小雷, 祝向民, 等. 新疆塔里木河下游断流河道输水的生态效应分析. 中国科学(D辑), 2004(5): 475–482. |

| [3] | 邓铭江. 塔里木河流域气候与径流变化及生态修复. 冰川冻土, 2006(5): 694–702. |

| [4] | 黄粤, 包安明, 王士飞, 等. 间歇性输水影响下的2001-2011年塔里木河下游生态环境变化分析. 地理学报, 2013, 68(9): 1251–1262. |

| [5] | 陈亚宁, 李卫红, 陈亚鹏, 等. 新疆塔里木河下游断流河道输水与生态恢复. 生态学报, 2007, 27(2): 538–545. |

| [6] | 徐海量, 宋郁东, 王强. 塔里木河中下游地区不同地下水位对植被的影响. 植物生态学报, 2004, 28(3): 400–405. |

| [7] | Hao X M, Li W H. Impact of ecological water conveyance on groundwater dynamics and vegetation recovery in the lower reaches of the Tarim River in northwest China. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, 186: 7605–7616. DOI:10.1007/s10661-014-3952-x |

| [8] | Guli Jiapaer, Chen X, Bao A M. Coverage extraction and up-scaling of sparse desert vegetation in arid area. Chinese Journal of Applied Ecology, 2009, 20(12): 2925–2934. |

| [9] | 陈永金, 刘加珍, 陈亚宁, 等. 输水前后塔里木河下游物种多样性与水因子的关系. 生态学报, 2013, 33(7): 2212–2224. |

| [10] | Xu H L, Ye M, Li J M. The ecological characteristics of the riparian vegetation affected by river overflowing disturbance in the lower Tarim River. Environmental Geology, 2009, 58: 1749–1755. DOI:10.1007/s00254-008-1674-5 |