2. 中国科学院科技促进发展局 北京 100864;

3. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101;

4. 中国科学院青藏高原研究所 北京 100101

2. Bureau of Development and Planning, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

4. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

西藏是青藏高原的主体,地球第三极的核心,地理环境十分特殊,全球生态地位极为重要。高原动力和热力效应是形成东亚季风水汽分布非均匀性的重要因子,对我国与亚洲地区旱涝分布的气候格局和生态环境演变产生了深刻影响,是亚洲乃至北半球气候变化的“启动器”和“调节器”。西藏是亚洲多条著名河流的发源地,被誉为“亚洲水塔”,保障20多亿人的供水安全,催生了中华文明与印度文明。拥有所有的陆地生态系统类型、许多我国其他地区乃至世界上其他国家所没有的特殊类型以及独特的野生动植物种类,是世界上山地生物物种最主要的分化与形成中心,有高寒生物种质库之称,是全球重要的“生态源”。

近10年来,中科院加强与西藏自治区的科技合作,先后完成了西藏生态安全保障保护与建设规划、生态监测体系建设、生态安全屏障构建等一系列工作,为筑牢国家生态安全屏障和促进西藏生态文明建设提供了科技支撑。在中科院“西部行动”计划和“战略性先导科技专项”支持下,我们客观评价了西藏生态安全屏障建设一期工程成效,科学宣传西藏生态保护与建设成就,为后续生态工程优化提供科学支撑。

1 生态安全屏障工程生态安全屏障是指一个区域生态系统(以植被生态系统为主)的生态结构与过程处于不受或少受破坏与威胁状态,形成由多层次、有序化生态系统组成的稳定格局,为人类生存与发展提供所需的物质生产与环境服务功能。生态安全屏障功能表现为对屏障区、周边地区和国家生态安全与可持续发展能力的保障[1]。中央在召开第五次西藏工作座谈会时,确立西藏是重要的国家安全屏障和重要的生态安全屏障。

2009年2月18日,国务院第50次常务会议审议并通过了《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008-2030年)》(以下简称“《规划》”),提出用近5个“五年规划”期的时间,投入资金155亿元,实施保护类、建设类和支撑保障类三大类10项工程,基本建成国家生态安全屏障。其中,重点保护工程5项,分别为天然草地保护工程、森林防火及有害生物防治工程、野生动植物保护及保护区建设工程、重要湿地保护工程、农牧区传统能源替代工程;重点建设工程4项,分别为防护林体系建设工程、人工种草与天然草地改良工程、防沙治沙工程、水土流失治理工程;支撑保障项目1项,为生态安全屏障监测工程[2]。一期工程年限为2008-2015年。

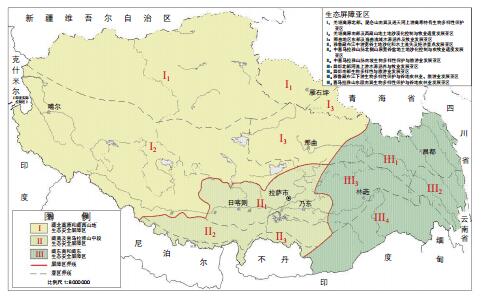

根据西藏植被地带性分异、主导生态系统结构与功能相似性、地貌格局与地貌类型相似性、生态环境与经济社会条件组合特征相对一致性和流域完整性原则,西藏生态安全屏障由3个亚区组成,包括藏北高原和藏西山地以草甸-草原-荒漠生态系统为主体的屏障区、藏南及喜马拉雅中段以灌丛-草原生态系统为主体的屏障区、藏东南和藏东以森林生态系统为主体的屏障区[3](图 1)。

|

| 图 1 西藏生态安全屏障保护与建设分区 |

《规划》确定的主要工程推进顺利,初步构建起了西藏生态工程的主体框架,部分重点工程已经取得了比较明显的生态环境效益;西藏生态系统整体稳定,工程区生态系统的服务功能有所提升,高原生态屏障功能稳定向好[4, 5]。具体结果如下。

2.1 高原生态系统整体稳定,植被覆盖度呈增加趋势(1)近20年来高原各类生态系统结构整体稳定,生态格局的变化率低于0.15%。森林、草地、湿地、农田、裸地的变化率分别为0.01%、-0.13%、0.14%、-0.01%和-0.02%,变化率绝对值均低于0.15%,生态系统结构整体上保持稳定。

(2)植被覆盖度小幅度上升,覆盖度增加的区域面积占全区国土比例的66.5%。2008-2014年间,植被覆盖度呈上升趋势,全区植被覆盖度增加幅度小于5%的面积为73.12万km2,占整个西藏土地面积的60.9%;植被覆盖度增加幅度大于5%的面积为6.80万km2,占整个西藏土地面积的5.61%。

2.2 全区沙化面积减少,工程区风沙治理成效显著(1)沙化土地面积逐步减少,生态系统质量有所改善。防沙治沙工程实施之后,沙化土地面积减少了10.71万hm2,年均减少1.53万hm2,年递减率为0.07%,极重度沙化土地向重度或中度沙化转化。日喀则、山南和藏东南防沙治沙的重点治理区工程内外对照,土壤有机质、水分指标分别提高了88.5%和104.4%,植物全碳和干重指标分别提高了9.08%和58.6%,主要植物种类由29种增至49种,植被覆盖度由5%提高到20%以上(图 2)。

|

| 图 2 西藏山南市防沙治沙工程 |

(2)林草复合措施固沙效果好,雅鲁藏布江河谷景观生态改善。雅鲁藏布江河谷是防沙工程重点区,河谷早期植造的树木高达2-3 m,林地郁闭度超过0.5,地面糙度显著提高,削弱了林内及林缘附近起沙风速和风蚀强度,风沙流动减缓。生态工程改善了区域生态环境质量,一定程度上保障了该区的社会经济安全。雅江河谷(曲水-桑日段)典型观测区的统计结果表明,灾害性沙尘天气由2000年的85天下降至2014年的32天,贡嘎机场航班正点率大幅提高,土地沙化造成的直接经济损失由1.2亿元下降至0.35亿元。

2.3 退牧还草促进了草地恢复,提高了农牧民收入(1)工程区草地盖度和生物量显著提高,牧草产量增加。藏北退牧还草工程区内植被覆盖度比工程区外提高了9.9%-22.5%,平均提高16.9%。工程区内草丛高度平均增加2.04 cm,提高了59.8%。工程区内地上生物量增加2.67-13.3 g/m2,平均提高24.25%,折合每公顷增加干草产量约85.2 kg,牧草产量显著提高(图 3)。

|

| 图 3 西藏阿里地区人工草地工程 |

(2)草地载畜能力提高,农牧民政策性收入增加。退牧还草工程的实施,促进了草地、草场的合理利用,增加了出栏率,加快了家畜周转,提高了畜牧业的经济效益。同时,通过禁牧补助、退牧还草、草畜平衡等措施,开展草原生态保护补助奖励工作,提高了农牧民的政策性收入,人均增收850元/年,实现了草原畜牧业提质增效、生态保护和农牧民增收的多赢。

2.4 农牧区清洁能源使用率大幅提高,农牧民生活条件显著改善(1)新型清洁能源使用率达65.6%,减轻了对林草生态系统的破坏。以电能、太阳能、沼气为主的清洁能源比例由2008年的20.7%提至2014年的65.6%,逐步实现了由严重依赖传统生物质能源向清洁低碳能源的生活能耗结构转变,每年可节约80余万t的薪材、草料和干牛粪,减轻了对森林、灌丛、草地的破坏,增加了生态系统固碳增汇潜力,每年减少CO2排放量和替代标准煤分别达到了341.2万t与125.5万t。此外,有机肥还田比例由2008年的21.6%提至2014年的64.3%,有力地支撑了绿色有机农牧业发展。

(2)清洁能源的推广使用改善了农牧民生活条件。西藏农牧区沼气和太阳能等清洁能源推广使用为农牧户节省支出620元/年。清洁能源的推广,使长期直接接触畜粪的家庭起居习惯得到改变,感染“人畜共患疾病”的机率大大减小,据传染病防治部门的不完全统计,近10年来每万人发病率由350例下降至62例。

2.5 天然林与自然生态区保护初见成效,野生动植物种群恢复性增长(1)工程区森林覆盖率略有提高。西藏天然林保护一期工程(2000-2014年)累计完成生态公益林建设8.25万hm2,工程区森林覆盖率由原来的38.6%提至3 9.5 %,增加率为0.9 %。禁止砍伐森林后,森林资源总消耗量由过去的150.5万m 3,降低到目前的69.4万m3,减少53.9%。

(2)自然保护区面积达到41.37万km2,珍稀野生动物种群增加显著。西藏共建立各类自然保护区47个,占全区国土面积的33.9%,其中国家级9个、自治区级14个、地县级24个,使西藏125种国家重点保护野生动物、39种国家重点保护野生植物得到很好保护。藏羚羊种群数逐年增加,已达15万只左右;黑颈鹤数量为7 000只左右;野牦牛数量增加到1万头左右;国际动物研究界认为早已灭绝的西藏马鹿被重新发现,种群还在不断扩大,已达1 000只左右;国家一级保护动物滇金丝猴发展到700多只,约占全国种群数量的33%。

(3)受保护湿地面积已达430.8万hm2,高寒湿地得到有效保护。截至2014年,西藏已有玛旁雍错和麦地卡2块湿地被列入国际重要湿地名录;建立了拉鲁、然乌湖、扎日南木错等各级别湿地类型的自然保护区19处,其中自治区级及以上湿地自然保护区9处;共有羌塘湖盆湿地、羊卓雍错湿地、打加错湿地、班公错湿地、大竹卡沼泽区湿地等13块湿地列入国家重要湿地名录;建立了多庆错、嘎朗、雅尼、年楚河等10处国家湿地公园(试点)。形成了以自然保护区为主体,国家级湿地公园、国际重要湿地和国家重要湿地等多种方式的湿地保护体系(图 4)。

|

| 图 4 玛旁雍错湿地保护成效显著 |

(1)生态系统水源调节作用波动中提升,森林涵养水源功能稳固保持。全区森林、草地和湿地生态系统的年水源涵养量为916.2亿m3,单位面积水源涵养量为750 m3/hm2,工程实施后增加了2.65%。

(2)生态系统防风固沙作用开始发挥,主要风沙区强度减弱。2008年以前,西藏的多年平均土壤风蚀量为20.04亿t/a,2008-2014年减至9.04亿t/a。雅江河谷重要风沙区,以固沙种草植树为主的防治工程形成规模,生态系统防风固沙功能开始发挥。近20年来西藏风场强度减弱,对生态系统防风固沙也十分有利。

(3)生态系统碳固定总量增加,固碳功能稳中有升。西藏各类生态系统初级生产力略呈增加的趋势,森林和草地的碳固定总量轻微上升,植被和土壤的碳固定总量增加了1 650万t,增加比例为2.56%。

3 总体评价结论筑牢生态安全屏障是一项关系到西藏未来发展的重大举措,过去6年开展的重点生态工程已有良好开局,生态效益逐步显现。但是必须充分认识到生态建设的长期性和艰巨性,未来仍需国家和地方各级政府的高度重视和大力支持,加强对工程的组织领导,加快《规划》的组织实施,大力建设生态西藏、美丽西藏,确保在2030年实现“有效保护、成功治理、稳定向好、生态安全”的《规划》目标。

2016年10月26日,国务院新闻办公室举行了中科院《西藏生态安全屏障保护与建设工程(2008-2014年)建设成效评估》发布会,向全球发布国家生态安全屏障构建的重要进展,用详实的数据科学客观地宣传了西藏生态环境保护与建设取得的成就。这是中科院建院以来,第一次在国务院新闻办公室发布研究成果,科技服务国家目标、创新驱动区域发展,取得卓越成效。

| [1] | 钟祥浩, 刘淑珍, 王小丹, 等. 西藏高原国家生态安全屏障保护与建设. 山地学报, 2006, 24(2): 129–136. |

| [2] | 钟祥浩, 刘淑珍, 王小丹, 等.西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008-2030年).成都, 2008. |

| [3] | 钟祥浩, 王小丹, 刘淑珍, 等. 西藏高原生态安全研究. 北京: 科学出版社, 2008. |

| [4] | 程根伟, 王小丹, 张宪州, 等.西藏高原国家生态安全屏障保护与建设工程建设成效评估报告.成都, 2015. |

| [5] | 王小丹, 鲁旭阳, 赵慧, 等.西藏自治区生态环境十年(2000-2010年)变化遥感调查与评估报告.成都, 2014. |