三江源区是我国重要江河(长江、黄河与澜沧江)的发源地,区域内发育了高寒湿地、冰川雪山、高寒草甸等,具有极为重要的水源涵养和水调节功能,长江总水量的25%,黄河总水量的49%和澜沧江总水量的15%都源自该区域,被称为“中华水塔”。特殊的地理位置、丰富的自然资源、重要的生态功能使其成为我国青藏高原生态安全屏障的重要组成部分,也孕育了三江源区独特的生物区系,成为高原生物多样性最集中的地区,被誉为高寒生物自然种质资源库[1]。同时,三江源区也是我国藏民族重要的聚集区之一,90%以上人口为藏族,该地区贫困人口量大、面广、程度深。为了遏制三江源区生态系统的进一步恶化,2005年1月26日,国务院批准了《青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》(以下简称“《规划》”),总投资达75亿元,工程的实施对三江源区生态环境产生了重大的影响。近几十年来,由于全球气候变暖和人类活动加剧的双重影响,三江源区生态系统持续退化。本文着眼于工程规划目标,在研究制定生态系统综合评估总体框架的基础上,通过地面监测、遥感反演、模型模拟等星地一体化技术手段,监测了三江源区生态系统结构、质量及服务的变化趋势,评估了2005-2012年三江源生态保护和建设一期工程(以下简称“一期工程”)生态成效,探讨了取得生态成效的原因及其局限性,提出了以人为本,扩大范围,长期坚持,建立生态补偿机制等政策建议,为后期大规模实施生态保护和建设提供科学依据。

1 三江源一期工程背景与生态成效评估方法三江源一期工程涉及区域面积达15.23万平方公里,占青海省总面积的21%,占三江源区总面积的42%。《规划》从生态环境保护建设、保证群众生产生活和促进地区经济发展3个方面统筹考虑,设计了三大类、22个子项目[2]。工程总体目标是通过对自然保护区和生态功能区生态保护与建设的分步实施,基本上扭转整个三江源地区生态环境恶性循环的趋势,保护和恢复源区林草植被,遏制草地植被退化、沙化等高原生态系统失衡的趋势,增加保持水土、涵养水源能力,水源涵养量增加13.20亿m3,减少水土流失1 139.48万m3。人工增雨工程的实施,预计每年在作业区内增加降水80亿m3,黄河径流增加12亿m3。提高野生动植物栖息地环境质量。调整产业结构,提高牧民生活水平,实现牧民小康生活。一期工程以三江源自然保护区为重点,主要目标是通过开展天然草地及森林湿地保护和恢复工程,草地植被覆盖度平均提高20%-40%,高寒草甸草地通过5年封育,植被覆盖度达到60%-70%,高寒草原草地通过7-10年封育,植被覆盖度达到40%-50%,严重退化草地通过5年封育并辅助人工措施,植被覆盖度达到70%-80%。林草植被恢复后水源涵养能力增强。将天然草地458.95万羊单位的超载牲畜予以缩减和转移,使保护区1 148.27万hm2的天然草地上,保持牲畜814.64万羊单位(或保持牲畜353万头只)、人口13.37万人的合理承载能力范围内。

通过研究制定生态系统综合评估总体框架、指标体系、标准规范,研发生态系统结构与服务功能综合评估的关键技术,构建生态系统监测评估数据库,开展生态系统结构、主要服务功能(水源涵养/水分调节、水土保持、防风固沙等)及其变化趋势分析,基于《规划》目标的完成情况,进行三江源一期工程生态成效评估(以下简称“评估”),是三江源生态保护和建设项目科学管理必不可少的手段,是形成今后生态保护与生态修复策略的重要前提。评估主要围绕《规划》目标,通过以下9个问题来回答《规划》目标制定的定量指标的完成情况,评估一期工程对生态系统变化的作用:(1)生态系统结构有无变化,沙化是否得到遏制?(2)草地退化态势如何,是否有好转?(3)草地生产力是否得到恢复与提高,草畜矛盾是否有所减轻?(4)森林、湿地生态系统是否得到有效保护?(5)生态系统水分/径流调节功能有无提高?(6)主要流域水资源量有无增加,水质是否保持优良?(7)水土保持与防风固沙状况如何,水土流失有无减轻?(8)自然保护区(工程区)是否取得明显成效?(9)生态保护与建设工程对生态系统变化的作用如何?

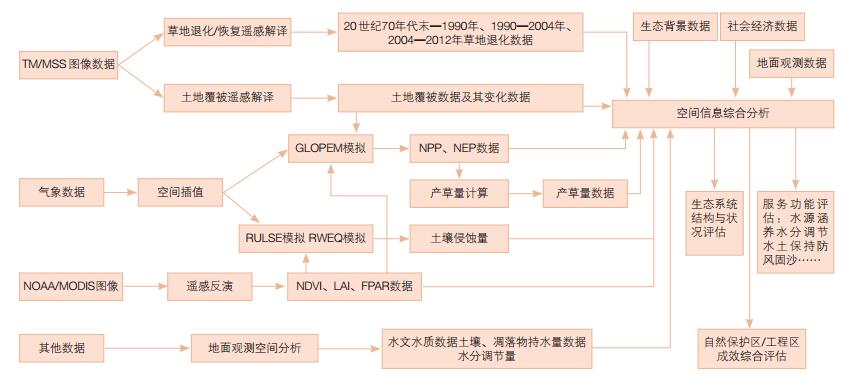

评估在制定三江源自然保护区生态保护与建设工程生态成效综合评估指标体系[3]的基础上,采用了基于生态系统结构-服务功能动态过程趋势分析的重大生态工程生态成效综合评估技术方法框架,以自下而上的野外观测台站、野外调查、实证调查等方法,结合自上而下的遥感技术、地理信息技术和模型技术,获取三江源区生态系统长时间序列信息,在建设区域生态环境综合数据库系统的基础上,实现野外观测数据、生态模型模拟数据和遥感对地观测数据的集成分析,通过多源数据融合、尺度转换与地面-空间数据相互验证,建立对三江源区生态系统格局、服务功能变化规律的地面联网和遥感监测能力,实现区域生态系统状况与变化趋势及其驱动机制的监测评估,以及三江源一期工程的生态成效综合评估,认识三江源区生态环境变化规律和生态环境保护的作用,支持三江源区经济社会与生态环境协调发展的综合决策(图 1)。

|

| 图 1 三江源生态保护与建设一期工程生态成效综合评估技术方法框架 |

通过三江源生态保护与建设一期工程的实施,区域生态系统总体表现出“初步遏制,局部好转”的态势,取得了显著生态成效,《规划》预期目标基本实现[4]。

2.1 针对“保护和恢复源区林草植被,遏制草地植被退化、沙化等高原生态系统失衡的趋势”等规划目标,评估分析认为,自三江源一期工程实施以来,全区宏观生态状况趋好,草地持续退化的趋势得到初步遏制,但尚未达到20世纪70年代比较好的生态状况根据遥感监测,工程实施前近30年(20世纪70年代中后期至2004年),三江源区草地生态系统总面积净减少1 389.9 km2,水体与湿地总面积减少375.14 km2,荒漠面积增加674.38 km2。草地退化面积为9 335 321hm2,占草地总面积的40.1%,说明三江源区草地退化是一个在空间上影响面积大,在时间上持续时间长的连续变化过程。这一过程基本是连续的,总体上不存在90年代至今的急剧加强[5]。工程期8年(2005-2012年),全区草地面积净增加123.70 km2,水体与湿地生态系统面积净增加287.87 km2,荒漠生态系统的面积净减少492.61 km2。草地退化状态不变的面积为60 213.5 km2,占草地退化态势面积总量的68.52%;轻微好转、明显好转类型的面积分别为21 834.7 km2和5 425.8 km2,占草地退化态势面积总量的24.85%和6.17%;新发生草地退化的面积仅占0.12%,而退化加剧发生类型的面积为297.5 km2,占草地退化态势面积总量的0.34%[6]。

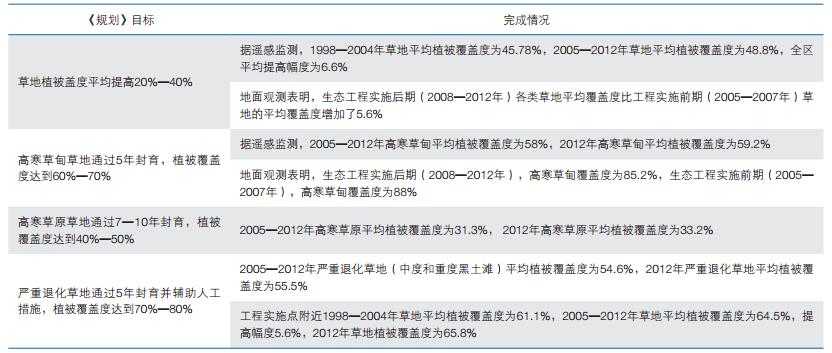

2.2 针对“草地植被覆盖度平均提高20%-40%,高寒草甸草地通过5年封育,植被覆盖度达到60%-70%,高寒草原草地通过7-10年封育,植被覆盖度达到40%-50%,严重退化草地通过5年封育并辅助人工措施,植被覆盖度达到70%-80%”的规划目标,评估分析认为,与工程实施前相比,三江源区植被覆盖度明显好转,但并未达到预期目标据遥感监测,与工程实施前8年(1997-2004年)相比,工程期8年三江源地区平均植被覆盖度明显提高,植被覆盖度增长地区的总面积占三江源全区总土地面积的79.18%,其中植被覆盖度轻微好转的面积占43.67%,明显好转的面积占35.51%,而覆盖度变差区域的面积仅占7.76%。从空间分布看,植被覆盖度明显提高的地区主要集中于兴海县北部和玛多县,增加幅度在10%以上。

地面观测表明,工程期8年天然草地植被覆盖度为69%-83%,总体上呈增加趋势,特别是温性草原类明显增加(回归斜率1.09%/a),而高寒草原和高寒草甸类略有降低。工程期8年各类草地平均覆盖度与工程实施前8年相比,三类草地的平均覆盖度增加了5.6%,其中,温性草原类草地的平均覆盖度增加了12%,高寒草原类草地的平均覆盖度增加了1.6%,高寒草甸类草地的平均覆盖度降低了3.2%。这表明,生态工程实施对草地覆盖度的提高具有较好的促进作用,但提高幅度仍然有限(表 1)。

2.3 针对“增加保持水土、涵养水源能力,水源涵养量增加13.20亿m3,减少水土流失1 139.48万m3”规划目标,评估分析认为林草生态系统水源涵养量增加22.22亿m3,生态系统水土保持服务能力提升,但降雨量大幅度增加导致水土流失量增加了1 572.33万m3根据模型估算,工程实施前8年(1997-2004年)三江源区森林、草地生态系统水源涵养服务在波动中有所提升,平均水源涵养量为142.49亿m3/a,变化趋势为1.66亿m3/10 a。工程期8年林草生态系统水源涵养量为164.71亿m3/a,变化趋势为19.35亿m3/10 a,年平均水源涵养量在工程期8年比工程实施前8年增加了22.22亿m3。长江、黄河、澜沧江源头流域林草生态系统水源涵养服务分布差异明显,工程实施前8年平均水源涵养量分别为61.18亿m3/a、62.93亿m3/a和25.52亿m3/a,单位面积水源涵养量371.59 m3/hm2、624.77 m3/hm2和690.02 m3/hm2。与三江源全区平均水平相比,澜沧江与黄河源流域分别高60.22%和45.07%,而长江源流域则低13.72%。工程实施后,各流域林草生态系统水源涵养量均有所提高,分别增加了9.23亿m3/a、10.48亿m3/a和1.30亿m3/a。据测算,三江源区水体与湿地生态系统水源涵养量2004年为242.39亿m3,2012年为244.24亿m3,相比增加了1.85亿m3,其中,黄河源流域增加了0.60亿m3,长江源流域和澜沧江源流域水体与湿地的水源涵养量分别减少了0.27亿m3和0.05亿m3。

根据水土流失方程估算,工程实施前8年,年均水土保持服务量为5.46亿t,年均土壤流失量为3.0亿t。工程期8年,年均水土保持服务量为7.23亿t,较工程前8年增加了1.77亿t(1.39亿m3),增长了32.5%,反映生态工程实施后因植被覆盖度增加生态系统保持水土的能力增强;年均土壤流失量为3.2亿t,较工程前8年增加了0.2亿t(1 572.33万m3),主要原因是近几年降雨量大幅增加造成了降雨侵蚀力的明显提高,建议今后科学部署人工增雨工程。根据三江源地区各水文站观测得到的累计输沙量年际变化,可以得知2004-2012年土壤侵蚀总体上呈增加的趋势。

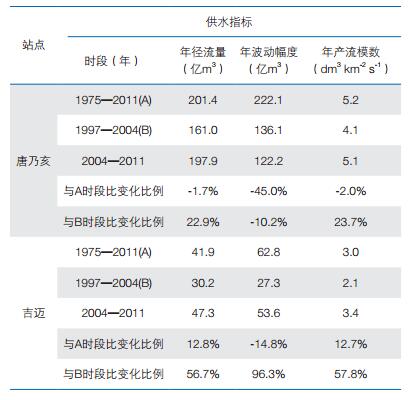

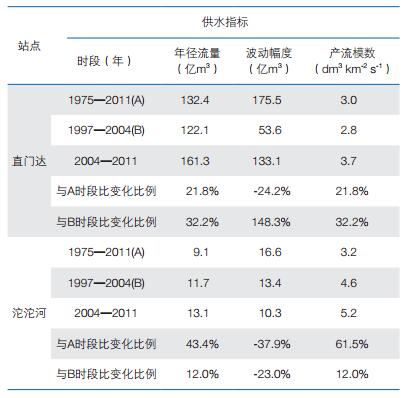

2.4 针对“人工增雨工程的实施,预计每年在作业区内增加降水80亿m3,黄河径流增加12亿m3”的规划目标,评估分析认为,黄河流域河川径流量在生态工程实施后有较快的恢复,达到了黄河径流增加12亿m3的目标,但从长期趋势看,黄河流域年径流量下降的趋势仍没有得到扭转;三江源地区向下游提供的水资源水质始终保持优良根据水文站径流量数据可知(表 2),黄河流域河川径流量在生态工程实施后有较快的恢复,与生态工程实施前8年平均年径流量比较,唐乃亥站增加了36.9亿m3,吉迈站增加了17.1亿m3,但从长期趋势看,黄河流域年径流量下降的趋势仍没有得到扭转。由于气候变暖、冰雪加速融化的原因,长江流域沱沱河水文站年径流量一直处于增加中;长江流域直门达水文站径流量在工程期8年有较快的恢复,与生态工程实施前8年平均年径流量比较,增加了39.2亿m3(表 3),而且从长期趋势看,长江流域年径流量下降的趋势初步得到遏制。

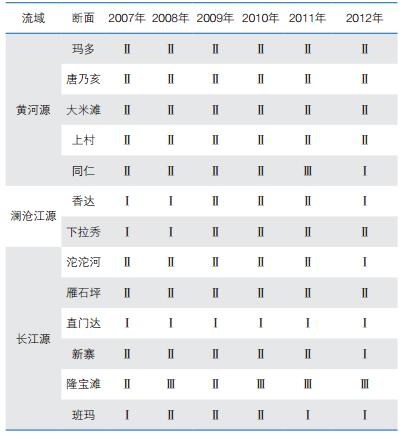

从三江源区长江、黄河、澜沧江三大流域主要控制断面监测的水质情况看(表 4),工程期,绝大部分监测断面的水质属于Ⅰ类和Ⅱ类,只有少数断面水质为Ⅲ类,说明三江源地区始终在向下游提供水质优良的水资源。

(1)生态系统类型面积变化。工程前14年(1990-2004年),三江源自然保护区农田、森林、草地、湿地和水体生态系统面积减少,荒漠生态系统和其他面积增加。工程期8年,森林、草地、湿地和水体生态系统面积增加,荒漠生态系统和其他面积减少。

(2)土地覆被转类指数。三江源自然保护区土地覆被转类指数在工程期8年明显好于工程前14年,指数类型由下降为主转为以上升和稳定为主,其中以星星海、扎陵-鄂陵湖、阿尼玛卿、江西和多可河等保护区表现明显,反映出宏观生态状况明显好转。

(3)植被覆盖度。从多年平均植被覆盖度来看,各保护区工程期8年均出现不同程度的提高,其中14个保护区的植被覆盖度增幅超过了非保护区,说明除气候变化影响以外,生态工程的实施在一定程度上促进了植被的恢复。从植被覆盖度变化趋势可以看出,中铁-军功等9个保护区表现为先减少后增加趋势,东仲等9个保护区表现为持续增加趋势,其中7个保护区的植被覆盖度增幅高于非工程区。

(4)植被净初级生产力变化。工程期8年平均植被净初级生产力与工程实施前14年相比,各保护区皆表现为增加。与非保护区相比,部分保护区草地植被净初级生产力增加趋势更为明显。

(5)草地产草量变化。工程期8年与工程实施前14年相比,各自然保护区草地产草量皆呈现好转态势,增幅最大的是格拉丹东、索加-曲麻河和扎陵湖-鄂陵湖自然保护区。

2.6 针对“39%的沼泽湿地生态系统得到有效恢复”等规划目标,评估分析认为,三江源区水体与湿地生态系统整体有所恢复,不同区域恢复程度不同工程期8年,三江源区水体与湿地生态系统面积净增加280.01 km2。其中,位于治多县的玛日达错面积净增加82.41 km2,盐湖面积净增加78.71 km2,而玛多县的鄂陵湖面积净增加74.72 km2。此外,治多县的库赛湖和海丁诺尔以及唐古拉山乡的乌兰乌拉湖水域面积扩张也比较明显,水域面积分别增加69.49 km2、62.67 km2和62.48 km2。重点湿地封育保护工程主要分布在果宗木查、当曲、约古宗列、扎陵-鄂陵湖、星星湖、年保玉则保护区,规划保护面积160.12万亩,其中:核心区89.77万亩、缓冲区70.35万亩。工程期内,6个保护区湿地面积新增了20.19万亩,说明湿地与水体的恢复同时受到气候变化和生态工程的正面作用(表 5)。

(1)气候变化和主要工程措施有利于生态恢复。工程实施前8年,三江源区年平均温度均值为-0.14 ℃,年均降水量为463.56 mm,而工程期站点年平均温度均值为0.48 ℃,年均降水量为518.66 mm,分别增加了0.62 ℃和55.10 mm;工程实施前8年年均降水量增加趋势为7.02 mm/10a,工程期则为68.44 mm/10a,增加的趋势明显,除了降水本身存在周期性规律以外,与实施人工增雨关系很大。年均温度和年均降水量的明显提高,导致植被返青期提前,对植被生长起到了促进作用,使植被覆盖度和生产力均明显增加,有利于植被的生态恢复。同时,主要工程措施的开展也对该地区生态保护和建设工程成效产生了重要作用。通过生态移民和减畜措施,草地载畜压力减轻。鼠害防治、草地围栏、人工草地建设和天然草地改良等工程措施都对植被恢复作出了积极的贡献。

(2)生态系统宏观结构局部改善,草地退化趋势得到遏制的原因。生态工程实施以来,三江源区生态系统结构的变化速率明显趋缓,并朝着更合理的方向发展,其原因与气候变化和人类活动调整有很大关系。温度和降水量的增加,促使该地区的气候特征在很大程度上趋于暖湿化,导致荒漠化进程减缓,荒漠面积减少,水体面积增加。工程区人类活动减少,生态移民、减畜等措施使得该地区的土地利用强度降低,人类干扰对生态系统的作用和影响减小,促进了生态系统宏观结构局部改善,生态系统结构变化速度趋缓,草地退化趋势在一定程度上得到遏制。

(3)草地生态系统压力减轻的原因。工程实施后,三江源区的草地载畜压力明显减轻。其一是气候变化和人工降雨导致草地生产力的提高,使草地的理论载畜量有所增加;其二是大幅度的减畜工作使得草地现实载畜量明显下降。两方面的原因使该地区的草畜矛盾趋缓,草地生态系统压力减轻。

(4)林草生态系统水源涵养量及湿地与水体水分调节量明显提高的原因。由于气候因素和工程措施的共同作用,导致三江源区林草生态系统植被覆盖度、生产力明显提高,退化生态系统有所恢复,整体生态系统质量明显提高,使得林草生态系统水源涵养量明显提高。同时,由于水体面积的增大,使得水体水量调节能力也明显提高。

(5)生态系统保持水土能力有所增加,但水土流失量也略有增加的原因。植被恢复和生态环境的改善促进了生态系统保持水土能力的增强,但近几年降雨量大幅增加在促进植被生长外,也造成了降雨侵蚀力的明显提高,使得水土流失量有所增加。

(6)流域径流调节功能有所上升的原因。近年来,三江源区的生态系统径流调节功能略有提高,这在一定程度上体现了生态系统恢复的成效。植被恢复对生态系统径流调节功能的提高起到了积极作用,使生态系统的水分涵养能力增强,蓄水功能提高,对径流的消峰填谷作用有所加强。另一方面,流域融水量的增加不仅促进了植被的恢复,而且也使径流的季节分配更趋合理。但是也应该清醒的认识到,由于气候变暖造成的冰川融水量增加有可能给该地区的生态系统带来长期的负面影响。

(7)重点工程区生态系统明显好转的原因。三江源区近期气候趋向暖湿化,降水增加,气温升高,冰川融水增多,有助于生态系统恢复。同时,实施的重点生态工程,对生态系统恢复也发挥了重要作用,比如,退牧还草工程使得工程区家畜数量减少,草地现实载畜量明显下降;黑土滩退化草地治理和鼠害防治工程,有利于已经退化草地的恢复和防止新的草地退化发生;封山育林工程使得森林面积、郁闭度、蓄积量均有所增加;湿地封育保护避免了人类扰动对湿地的影响;生态移民/建设养畜/太阳能利用等措施有利于减少自然保护区的人类干扰,降低土地利用强度。以黄河源工程区为主的人工增雨作业,增加了土壤水分,扩大了湖泊湿地面积;草地恢复和草地生产力的提高,增加了草地的理论载畜量,增加了水源涵养和调节能力,对下游地区的生态和生产发挥了重要作用。

目前工程的实施仅是起步,具有局部性、初步性特点。目前三江源一期工程的覆盖范围占三江源区面积的42%。工程实施8年以来,草地退化态势明显好转的面积仅占原有退化草地面积6.17%,且仅是长势好转,群落结构尚未明显好转;草地退化态势遏制(即原退化状况不变)的面积占原有退化草地面积的68.52%,草地退化治理的任务仍然十分艰巨。鼠害治理和水土保持治理的形势依然严峻,需要继续探索长期有效治理途径。

4 政策建议 4.1 提高科学认识,制定长期规划,调整不合理的规划指标与措施目前的生态建设规划年限偏短,缺乏前瞻性的长期部署,对未来气候变化对高原生态系统可能产生的影响也缺少针对性考虑。建议在开展短期生态建设规划外,组织专家制定青海三江源区长期(50年)生态保护与建设规划纲要,用于指导该区生态保护与建设工作。同时,对于已有生态建设规划中存在的不合理目标,如“草地植被盖度提高平均20%-40%”,实际上由于高寒草地的天然特性决定了提高幅度有限,不能达到该项目标,应当在科学论证的基础上加以调整。

近几年降雨量较大幅度的增加在促进植被生长的同时,也造成了降雨集中季节土壤侵蚀力的明显提高,使水土流失量有所增加,建议今后科学部署人工增雨工程,避免天然降雨与人工降雨的高强度叠加。

4.2 尽快建立生态补偿机制,发展“减压增效”新型草地畜牧业青海三江源自然保护区的核心生态屏障功能是为下游提供稳定优质的水源。建议加大国家财政支持力度,同时,建立有效的流域生态补偿机制。鼓励补偿资金用于草地畜牧业的改造,发展成为“现代”与“传统”、“集约”与“分散”相结合的“减压增效”新型畜牧业,通过推广先进的畜牧业技术和管理方法提高草地畜牧业效率,减轻草地压力。

4.3 以人为本,加大科技推广与教育投入青海三江源区属传统藏区,基层农牧业科技推广体系薄弱,先进的生态畜牧业科技难以普及推广。建议学习内蒙古自治区的成功经验,大力支持农牧业科技推广体系的建立,在保护生态环境的同时促进农牧民共同富裕。

三江源区人口增长迅速,而牧区的核心生计是草地畜牧业,靠行政命令生硬地削减牲畜数量的难度加大。从长远治本的角度,应加大对牧民子女的教育投入,激励牧民送子女上学,力争用10-15年的时间,通过提高就业能力转变牧民后代的生计,将部分人口移出草地,从根本上实现草地的减压减负。对留在草地上的新一代牧民培训,使其掌握现代化的生态畜牧业技能,实现科学养畜和保护生态的双赢。同时,引导当地人民从事对草地生态系统压力较小的产业。

4.4 建立三江源区生态综合监测评估的稳定运行机制虽然目前生态监测和评估工作已取得了一定的成果,但是由于该项工程是在国家发改委主管下,按照生态工程建设项目要求执行的一项为期8年的工程项目,其生态监测工作仅为工程项目服务,其主要目的是开展工程成效的评价,而对生态系统长期变化的监测和分析缺乏战略性的部署。另一方面,由于经费的限制以及前期设计的缺陷,目前已建立的生态监测评价体系存在以下问题:(1)由于工程项目生态监测工作的科技力量投入等限制,地面监测和遥感监测目前缺乏衔接,没有真正达到空地一体化综合监测的目的;(2)由于工程项目生态监测工作的资金与科技力量投入等限制,地面生态监测观测站点虽然已经设置了400多个基础站和16个综合站,但缺乏综合性骨干中心站和监测网络的安排,很难实现更有效的监测和评估;(3)工程项目生态监测和评估工作没有能够建立稳定的运行机制,主要表现在没有连续的经费支持,运行部门的职责不清,没有固定长期的依托单位等。

基于上述情况,我们认为,应进一步完善遥感与地面监测网络一体化的综合监测体系。突破生态系统空地一体化监测与评估的关键技术方法,以生态工程(一期)设置的观测站为基础,构建生态系统地面长期监测体系,在生态工程(一期)构建的生态监测评估遥感信息平台的基础上,建立生态系统监测评估和生态安全预警业务化运行系统,为青海三江源区生态保护二期工程以及该区域的生态保护和可持续发展服务。

| [1] | 邵全琴, 樊江文, 等. 三江源区生态系统综合监测与评估. 北京: 科学出版社, 2012. |

| [2] | 青海省人民政府.青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划. 2005. http://www.oalib.com/references/16485933 |

| [3] | 青海省地方标准.三江源生态保护和建设生态效果评估技术规范(DB63/T1342-2015). 2014. http://www.geog.com.cn/CN/abstract/abstract37344.shtml |

| [4] | 邵全琴, 樊江文, 刘纪远, 等. 三江源生态保护和建设一期工程生态成效评估. 地理学报, 2016, 71(1): 3–20. |

| [5] | 刘纪远, 邵全琴, 徐新良. 近30年来青海三江源地区草地退化的时空特征. 地理学报, 2008, 63(4): 364–376. |

| [6] | 刘纪远, 邵全琴, 樊江文. 三江源区草地生态系统综合评估指标体系. 地理研究, 2009, 28(2): 273–283. |