2. 中国科学院学部工作局 北京 100190

2. Bureau of Academic Divisions, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

1963年9月5日,周恩来总理向时任印度尼西亚共产党主席迪·努·艾地颁发证书,授予其中科院名誉学部委员称号[1]。迪·努·艾地成为唯一被赠予该荣誉称号的外国政要。“文革”结束后,1979年5月16—21日中科院党组讨论学部常委联席会议问题时,多次重提设立“国外学部委员”事宜①。1983年7月4日,在中科院向中央呈送的《关于召开第五次学部委员大会的请示报告》中明确提到,“小平同志在最近一次讲话中提出,为更好地团结外籍华裔学者为祖国建设事业出力,可设置‘国外学部委员’。我们完全同意这些意见,并将在这次拟订的学部委员增补办法中作出具体规定”②。1985年1月17日,中科院学部主席团5位执行主席就建立院士制度问题向中央提交信件,其中再次提出“可设外籍院士称号”的建议③。1992年4月,第六次学部委员大会通过的《中国科学院学部委员章程(试行)》规定了外籍学部委员的选举标准和要求,同年12月学部主席团会议审定了外籍学部委员选举办法。1993年学部委员改称院士,学部进行外籍院士候选人的推荐和初评工作。1994年6月,第七次院士大会选举产生了首批外籍院士,标志着中科院外籍院士制度的正式建立。时任中科院院长周光召指出:“选聘外籍院士是符合国际科技界惯例的重要举措,是中国科技界进一步走向开放的世界、中科院进一步发展和成熟的标志之一”[2]。

①邓照明.学部工作纪事(1979—1980).院史资料与研究(内部资料), 2013, 135(3): 1-133

②中国科学院院部档案.案卷号: 1984-2-7, 46-49

③李吉士.第五次学部委员大会补选出主席团五位执行主席后五位执行主席主要活动纪事.院史资料与研究(内部资料), 2012, 128(2): 1-22

院士群体研究属于科技精英研究范畴。哈里特·朱克曼在其《科学界的精英:美国诺贝尔奖金获得者》中描述了作为科学精英的诺贝尔奖获得者的成长路径[3]。关于中科院院士群体的研究,具有代表性的著作是《中国的科学精英》,该书结合中国的社会政治背景,深入分析了1955—2001年当选院士的家庭出身、教育背景和学术研究情况,以及当选院士过程中的影响因素等等[4]。此外,李真真、刘勇卫等人[5-7]对院士制度的历史沿革、院士结构和社会作用进行了研究。王扬宗、刘峰松等人[8, 9]从科学史角度对院士制度发展进行了研究。樊洪业等人[10]结合欧美国家院士制度,探讨了中国院士制度的相关问题。徐飞、杨丽等人[11, 12]对院士及女院士的出生地域、学位结构、留学状况等进行了计量分析。但从已有研究文献看,目前尚无外籍院士群体的相关研究。

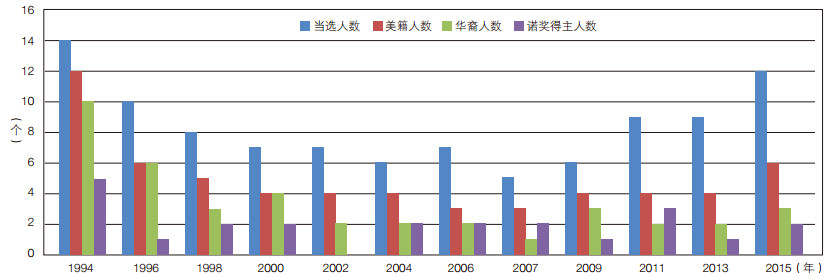

1 外籍院士群体计量分析 1.1 整体特征截至2015年底,中科院学部共选举产生外籍院士100人,历次外籍院士选举人数情况详见图 1。外籍院士群体呈现出美国国籍科学家多(59人)、华人多(41人)、诺贝尔奖获得者多(23人)的“三多”现象。“三多”现象在一定程度上反映了我国国际交流合作的特点:美国作为世界科技强国对我国科技界的影响力显著;海外华人学者因语言、血统和对中国的归属感等优势,一直是我国国际交流的宝贵财富;而诺贝尔奖获得者是国际公认的科技精英。但同时,外籍院士群体也呈现出“三少”现象,即当选时在华工作者少(6人)、来自发展中国家者少(5人)、具有国外科学院重要任职经历者少(6人)。

|

| 图 1 历次外籍院士选举人数情况 资料来源:根据中科院学部网站(http://www.casad.ac.cn,2016年6月22日)数据整理 |

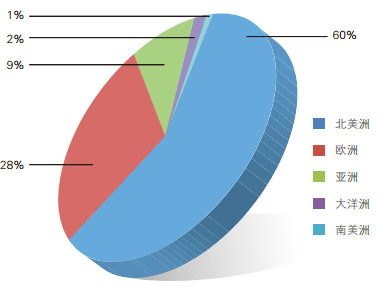

外籍院士主要来自北美和欧洲地区(图 2),国籍分布在17个国家(或地区),其中:美国59人,英国9人,法国7人,俄罗斯3人,德国3人,日本3人,澳大利亚2人,丹麦2人,瑞典2人,印度2人,以色列2人,奥地利1人,芬兰1人,加拿大1人,新加坡1人,巴基斯坦1人,巴西1人。

|

| 图 2 外籍院士来源地区分布情况 资料来源:根据中科院学部网站(http://www.casad.ac.cn,2016年6月22日)数据整理 |

将中科院外籍院士分布与英国皇家学会、美国科学院进行比较。英国皇家学会外籍院士主要来自美国和欧洲,分别占65%和28%左右,这与中科院外籍院士的国家(地区)分布结构相近,反映了世界科技资源和科技实力布局的总体形势。但与之不同的是,美国科学院外籍院士呈现遍布世界各国的状态,其外籍院士甚至包括来自坦桑尼亚等科技不发达国家的科学家。

但总结历年来中科院外籍院士的国家(地区)分布变化(表 1),可见中科院外籍院士的国籍分布亦有持续扩大的趋势。

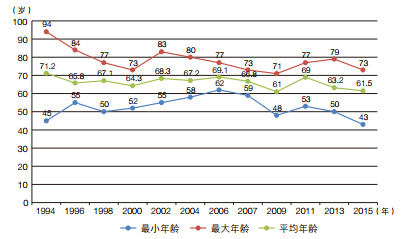

数据显示,历次当选的中科院外籍院士,其当选年龄主要集中在65—70岁之间(图 3)。当选年龄最大者为李约瑟院士,1994年当选时为94岁;最小的为庄小威院士,2015年当选时为43岁。总体而言,中科院外籍院士呈现了逐渐年轻化的趋势。

|

| 图 3 历次外籍院士当选年龄 资料来源:根据中科院学部网站(http://www.casad.ac.cn,2016年6月22日)数据整理 |

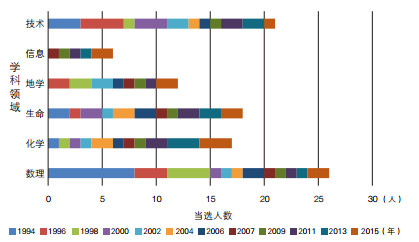

对历次当选外籍院士所属学科领域进行统计④,数理领域的占26%,技术领域占21%,生命领域占18%,化学领域占17%,地学领域占12%,信息领域占6%(图 4)。数理和技术领域是国际合作传统学科,外籍院士较多,尤其华裔科学家的比例高,如数理领域华裔科学家占53.8%;技术领域华裔占71.4%。特别值得关注的是,2007年首次增加信息领域,其外籍院士人数增长迅速。化学领域近年来当选人数递增较快,诺贝尔奖得主比例很高,占41.2%。这与化学作为我国的一个优势学科在国际科技交流中逐渐占主导地位的情景相吻合,同时与近年来我国化学学科世界排名靠前的趋势一致[13]。然而,近年来我国地学领域的国际交流合作活跃[16],但外籍院士人数却仍偏少。

|

| 图 4 外籍院士学科领域分布 资料来源:根据中科院学部档案数据整理 |

④中科院目前共有6个学部,包括数学物理学部、化学部、生命科学和医学学部、地学部、信息技术科学部(2007年设立)、技术科学部。根据中科院外籍院士的提名采取各学部所属院士进行同行推荐的方式,本文所谓的学科领域即按外籍院士当选时的提名推荐渠道进行归属

2 外籍院士对中国科技的贡献历程外籍院士以不同方式为提升我国科技创新能力发挥了积极作用。总体来看,合作研究和培养人才为外籍院士对中国科技贡献的主要方式。同时,外籍院士对中国科技贡献呈现出鲜明的时代特点,可大致分为3个阶段。

2.1 20世纪70年代末和80年代改革开放初期,中国科技急需开拓国际视野,填补空白领域,追随最新发展。20世纪80年代初,我国与欧美主要发达国家均签订了政府间双边科技合作协定。但该时期,中外科技交流合作形式单一,外籍院士贡献主要表现为单方面援助,如帮助中国发展薄弱领域,帮助科技人员学习先进科技,以及利用影响力向世界推介中国科技成就,为中国的科技事业出谋划策等。这些贡献使他(她)们成为了中科院第一批外籍院士。

该时期,一批有影响力的外籍专家热心推进与中国建立科技交流,为促进中国与所在国关系的全面发展打下了基础⑤。如在1978年中美恢复邦交不久,美国彼得·雷文(Peter Raven)教授即组织中美植物学家互访,并成立“中美植物学交流委员会”,为中美植物学交流奠定了基础。又如,为培养物理人才,李政道教授倡议并创立了中美联合招考物理研究生项目,在1979—1989年的10年间我国派出了915位研究生赴美留学,在我国的教育发展史上书写了重要篇章[15]。一些外籍院士帮助争取在华举办国际会议,让国际同行充分了解中国的科技发展,也为我国参加国际科技组织积累了宝贵的经验。如印度古德夫·库什(Gurdev S.Khush)教授促成了1979年国际水稻研究大会在广州举办⑥,大会还向国际科学界介绍中国科技发展。再如英国李约瑟(Joseph Terence Montgomery Needham)教授后半生潜心研究科技史,向西方介绍了中国古代科学技术的伟大成就,由他编写的《中国科学技术史》于1983年获得我国自然科学奖一等奖⑦,著名的“李约瑟难题”也引发了学界持续的关注和思考。

⑤中国科学院学部联合办公室.中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 1994, 104-111

⑥中国科学院学部联合办公室.中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 2002, 33-37

⑦中国科学院学部联合办公室.中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 1994, 98-103

2.2 20世纪90年代这一时期,我国科技事业发展迅速,整体上虽仍以跟踪式学习和追赶式发展为主,但国际交流广度和深度均有了很大扩展。外籍院士贡献主要表现在推进与中国科教领域的合作,包括推进与中国的科教领域的合作、促进我国科学界与世界科学共同体的交流与合作、推荐或支持中国科学家进入国际科学组织等形式。

(1)积极推进与中国的科教领域战略合作。如法国万森·库尔提欧(Vincent Courtillot)教授任法国教育科研与技术部部长顾问及科研署主任(1997—2001年)期间,曾参与向时任法国总理若斯潘(Jospin)提出“将中国列入法国对外主要合作的4个国家之一”的建议并被采纳,之后会同时任教育部部长阿莱格尔(Allegre)与我国签署了科技教育合作协议,提出建立中法联合实验室,以促进中法科研合作⑧。

⑧中国科学院院士工作局.2007年中国科学院外籍院士有效候选人推荐书汇总.内部资料, 2007, 116-122

(2)促进我国科学界与世界的平等交流与合作。如美国伯勒尔·伯奇费尔(Burrell Clark Burchfiel)教授自20世纪90年代以来,与中国地质同行开展合作研究并共同发表研究论文,为我国地球科学发展作出了积极贡献⑨。1997年,时任美国国家科学理事会(National Science Board)主席理查德·杰尔(Richard Zare)教授,在访华期间促成Science以在线形式向中国开放⑩。

⑨中国科学院学部联合办公室.中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 1998, 90-94

⑩国科学院院士工作局.中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 2004, 33-39

(3)推荐或支持我国科学家进入国际组织。一些外籍院士,如英国布莱恩·霍西金斯(Brian John Hoskins)教授等,积极推荐并支持我国科学家加入国际科学组织,这对我国科技界参与国际科技合作能力建设具有重要意义。

2.3 21世纪以来进入21世纪以来,随着我国科技实力和研发能力快速提升,中国科学家在重大国际科技合作中发挥出越来越重要的作用,国际科技合作趋向“以我为主,平等互利”,中国科技界开始关注在国际科技界的话语权。在这一背景下,外籍院士贡献主要体现在促进与中国科技深层次战略合作、联合建立实验室、试点探索科技体制改革等方面。

外籍院士加强与中国科技深层次战略合作,如印度拉奥(C.N.R.Rao)教授在担任发展中国家科学院(TWAS)院长期间,力推在中科院设立地区办公室,倡导并促成了第14届TWAS院士大会在中国举办⑪。外籍院士推动在中国成立中外联合研究机构,为国内学者创造了与世界顶尖科学家合作交流的机会,同时参与在中国本土建立世界一流科研机构的探索之路。如美国弗里德·穆拉德(Ferid Murad)教授2003年与上海中医药大学共同建立“穆拉德中药现代化研究中心”,用现代科学方法开展中药研究,推动了中西医学间交流与互补⑫。再如,蒲慕明教授应邀筹建中科院神经科学所,旨在建立一个为国际同行认可、运行模式可以在中国被借鉴的科研机构⑬,成果斐然。

⑪中国科学院院士工作局.2013年中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 2013, 63-72

⑫中国科学院院士工作局.2007年中国科学院外籍院士有效候选人推荐书汇总.内部资料, 2007, 84-95

⑬中国科学院院士工作局.2011年中国科学院外籍院士有效候选人推荐书汇总.内部资料, 2011, 133-142

3 外籍院士贡献的案例分析 3.1 北京正负电子对撞机建设北京正负电子对撞机建设是我国大科学工程国际合作的成功案例。我国能在短时间内跨越设计、研制和建造过程中的人力、物力和技术经验匮乏难关,李政道、潘诺夫斯基(Wolfgangk H.Panofsky)、丁肇中、吴健雄等外籍院士起了重要的推动作用。

建国初期我国曾提出建造同步加速器方案,但囿于资金与人才未能实施。“文革”结束后,我国制定了高能物理实验中心建设计划(“八七”工程),但因故于1980年停止。1981年1月,在北京建造正负电子对撞机的方案提上日程。李政道、吴健雄等教授多次来电了解情况,并参加了中国高能加速器建设调整方案的论证会[16]。在探讨高能加速器方案过程中,潘诺夫斯基教授首先提出了建造2.2 GeV正负电子对撞机并同时进行同步辐射应用的建议,并对其物理与应用的特征进行了初步的估算,对我国最后启动北京正负电子对撞机(BEPC)的研制起了重要推动作用⑭。在广泛听取海内外各方面意见的基础上,我国基本赞同潘诺夫斯基、李政道、吴健雄等教授提出的在中国先建造出一台能量为2.2 GeV的正负电子对撞机的建议[17],并于1983年12月15日确定了BEPC工程为国家重点建设项目。在建设过程中,李政道、潘诺夫斯基、丁肇中、吴健雄等教授均提供了技术指导。如在李政道院士建议下,潘诺夫斯基教授担任工程领导小组科学顾问,每年来北京两次指导工程建设且不要报酬,每次到达的第二天就开始工作[18]。对撞机如期建成,成为当时世界上唯一在τ轻子和粲粒子产生阈附近研究τ-粲物理的大型正负电子对撞实验装置,也是该能区迄今为止亮度最高的对撞机,并作出了重要的物理成果。

⑭中国科学院学部联合办公室.2002年外籍院士有效候选人推荐书汇总.内部资料, 2002, 1-6

此外,在丁肇中、李政道等教授建议和安排下,1978年我国派出数10位物理学家到欧洲、美国进行高能物理实验和学习。1982年我国还派出21位科技人员前往美国斯坦福直线加速器中心进行BEPC设计深化,时任该中心所长的潘诺夫斯基教授对考察组每个专业配备了对口专家进行指导,并协助安排解决了各种先进设备整机和部件禁运的问题[19]。这批赴美学者,日后成为BEPC研制的科技骨干。由中科院外籍院士推动的中美高能物理合作北京正负电子对撞机建设项目,为我国引进了高科技设备,培养了高能物理研究人才,还为中国带来了先进的科学管理方法和理念,推动了中国科学的发展。

3.2 承办国际数学家大会由国际数学联盟(IMU)组织的国际数学家大会(ICM),是全球最高水平的数学学术会议,至今已有100多年历史。会议邀请报告一般被认为反映了近期数学中最重要的成果与进展[20]。

中国的代表权问题曾是国际数学联盟的棘手问题。华罗庚、吴文俊、陈景润、冯康等中国数学家曾受邀到国际数学家大会上作报告,但均因故未能成行。改革开放后,联盟要求中国加入的呼声很高。因涉及“一个中国”的问题,中国数学会和联盟进行了谈判。20世纪80年代初期,时任联盟秘书长的法国数学家利翁斯(J L Lions)教授亲自来华和我国数学会负责人磋商⑮。陈省身等华裔教授也做了许多重要工作。1986年,在法捷耶夫教授(Ludwig D Faddeev)任国际数学联盟主席(1986—1990年)期间,中国数学会和位于中国台北的数学会作为一个整体加入了该组织[21]。

⑮中国科学院学部联合办公室.中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 1998, 1-13

1993年4月,丘成桐教授与时任中国数学会理事长的杨乐院士商议申办2002年国际数学家大会事宜;5月,陈省身、丘成桐教授受我国国家领导人接见时正式提出建议[22]。在我国政府支持和海内外数学家共同努力下,1998年8月15日,中国数学会高票获得2002年国际数学家大会的承办权。巴西数学家雅各布·帕里斯(Jacob Palis)教授担任主席(1999—2002年)的国际数学联盟积极支持中国数学会举办大会,并来华亲自邀请我国国家领导人出席开幕式⑯。德国数学家马丁·格勒切尔(Martin Groetschel)教授专程到北京介绍德国举办1998年国际数学家大会的经验⑰。2002年8月20—28日国际数学家大会在北京召开,这是该会议首次在发展中国家举办,会议向世界展现了中国数学成就和中国数学家风采。会后,马志明院士被选为国际数学联盟委员,并在2007—2010年当选为副主席[23]。

⑯中国科学院院士工作局.2013年中国科学院外籍院士候选人推荐书汇总.内部资料, 2013, 1-8

⑰中国科学院学部工作局.2015年中国科学院外籍院士有效候选人推荐书汇总.内部资料, 2015, 10-18

中国加入国际数学联盟、承办国际数学家大会,并由中国科学家在国际数学联盟任要职,折射出中国数学走向世界的步伐和中国数学国际影响力的显著提高,这与中科院外籍院士的最初提议与积极参与是分不开的。

4 思考和建议外籍院士对中国科技贡献具有鲜明的时代特色,反映了我国科技国际交流合作的历程。针对外籍院士“三少”——当选时在华工作少、来自发展中国家少、具有国外科学院重要任职经历少——问题,从更好地发挥外籍院士作用的角度,借鉴国外有益经验,本文提出以下3点思考和建议。

(1)基于引智的考量,应注重吸纳在华工作且作出突出贡献的外籍专家。一些发达国家的科学院非常重视将在本国工作的外籍专家推荐为外籍院士,如近年来美国科学院每年当选的21位外籍院士中,有3位当选时是在美国本土工作的。在我国,随着科技实力的增强和对外科技交流的拓展,越来越多的外籍科学家来华工作并作出重要贡献。中科院院士作为国家设立的科学技术方面的最高学术称号,授予在华工作且作出突出贡献的外籍科学家中科院外籍院士称号,是对他(她)们所作出贡献的承认和奖励,这将有利于吸引更多的外籍专家来华工作,促进我国科学技术发展。

(2)基于科技外交的考量,外籍院士遴选应注重全球布局。虽然近两年来外籍院士遴选开始注重吸纳发展中国家的优秀科学家,但仍然存在人数少和全球布局不均衡问题。这显然不适应当前科技外交新时代的要求,与我国科技外交战略地位不相符。选举外籍院士是国际科技交流合作的重要窗口,一定程度上体现了国家的科技战略。如2007年Lord和Turkian在Science上撰文指出:“科技外交在美国过去50年的外交政策中发挥了重要的作用”“科技外交已经进入新时代,美国政府应该加强科技外交的战略地位”[24]。美国资深科技外交官诺尔曼·纽赖特博士也曾于2009年3月24日在美国众议院科技委员会上提出,“科技合作能双赢,它既能解决问题,又能改善关系”[25]。美国科学院的外籍院士遍布全世界,甚至在非洲的一些发展中国家均有外籍院士分布。与之相比,中科院外籍院士主要集中在少数发达国家,尤其鲜有来自发展中国家的外籍科学家。均衡我国外籍院士的全球分布,将有利于我国科技外交的战略部署。

(3)从国际影响力考量,重视在战略层面对我国作出贡献的外籍科学家。外籍院士推荐在一定程度上呈现出发散的特征,体现了被推荐者与推荐者个人(或所在团队)间科技合作的紧密联系及贡献。在中科院外籍院士群体中,诺贝尔奖获得者占23%,这与诺贝尔奖作为国际同行认可的标准相关。除此之外,在国际上具有影响力的学术团体中担任重要职务的科学家较少,这可能与外籍院士选举标准强调对中国的贡献有关。这里有一个如何理解对中国科技贡献的标准问题。显然,不应仅仅把共同培养学生、共同合作项目及发表论文等作为作出贡献的标准,还应关注那些从战略层面对我国科学和技术发展作出突出贡献的外籍科学家,把他(她)们吸纳为中科院外籍院士,这将有利于提升我国科技的国际影响力,有利于提高我国科技界的“软实力”和国际话语权。

致谢 感谢马志明院士对文中“我国参与数学联盟及承办国际数学大会”部分进行的审核和修订工作。| [1] | 郭沫若. 中国科学院赠予迪.努.艾地同志中国科学院名譽学部委员称号. 科学通报, 1963, 9: 3–4. |

| [2] | 周光召. 在中国科学院第七次院士大会上的工作报告. 中国科学院院刊, 1994, 9(3): 196–202. |

| [3] | 哈里特. 朱克曼. 科学界的精英-美国的诺贝尔奖获得者. 周叶谦, 冯世刚, 译. 北京: 商务印书馆, 1982. |

| [4] | Cao C. China's Scientific Elite. New York:Routledge Curzon, 2004. |

| [5] | 李真真. 中国科学院学部的筹备与建立. 自然辩证法通讯, 1992, 14(4): 40–50. |

| [6] | 李真真, 刘勇卫, 申倚敏. 中国科学院院士制度五十年. 中国科学院院刊, 2005, 20(2): 101–106. |

| [7] | 刘勇卫, 李真真, 陈红娟. 中国科学院院士结构与社会作用的分析及建议. 中国科学院院刊, 2005, 20(3): 179–184. |

| [8] | 王扬宗. 学部60周年回溯--中国科学院学部历史的几个片段与初步思考. 中国科学院院刊, 2015, 30(5): 414–420. |

| [9] | 刘峰松. 中国科学院院士制度研究: 历史与回顾. 北京: 中国科学院研究生院博士学位论文, 2012. |

| [10] | 樊洪业. 解读"院士制度". 民主与科学, 2004(1): 7–9. |

| [11] | 徐飞, 卜晓勇. 中国科学院院士特征状况的计量分析. 自然辩证法研究, 2006, 22(3): 68–74. |

| [12] | 杨丽, 徐飞. 中国科学院女性院士特征状况计量分析. 科学学研究, 2008, 26(5): 942–947. |

| [13] | 赵蓉英, 郭凤娇. 中国一流学科发展之质量. 高教发展与评估, 2016(3): 1–10. |

| [14] | 韩涛, 谭晓. 中国科学研究国际合作的测度和分析. 科学学研究, 2013, 31(8): 1136–1140. |

| [15] | 顾迈男. 李政道与中国赴美留学生项目. 百年潮, 2008(11): 60–65. |

| [16] | 谢家麟. 关于北京正负电子对撞机方案、设计、预研和建造的回忆片段. 现代物流知识, 1993(增刊): 28–34. |

| [17] | 柳怀祖. 改革开放下的一次实践--回忆邓小平同志关怀下的北京正负电子对撞机建设. 现代物理知识, 2013(1): 22–25. |

| [18] | 柳怀祖. 北京正负电子对撞机. 北京: 科学出版社, 1994. |

| [19] | 谢家麟. 没有终点的旅程. 北京: 科学出版社, 2008. |

| [20] | 李文林. 数学史概论. 北京: 高等教育出版社, 2002. |

| [21] | 张恭庆. 国际数学家大会和我们. 数学通报, 2000(8): 28–29. |

| [22] | 张奠宙. 数学国际合作的曲折与进步--迎接即将召开的国际数学家大会. 科学, 2002(4): 3–6. |

| [23] | 马志明. 我们与数学强国的差距--关于我国数学发展的点滴思考. 数学通报, 2010(11): 1–6. |

| [24] | Lord K M, Turekian V C. Time for a New era of Science Diplomacy Science. Science, 2007, 315(315): 769–770. |

| [25] | 吴贻康. 关于科技外交的几点思考. 中国科技产业, 2010, 4: 67–68. |