党的“十八大”报告明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑”,强调“实施创新驱动发展战略”[1]。习近平总书记在“科技三会”上再次强调,要“把科技创新摆在更加重要位置,吹响世界科技强国的号角”,同时提出科技创新和体制创新的“双轮驱动”战略,强调唯有走出一条科研管理创新之路,才能走出改革深水区,实现创新2020之路[2, 3]。中科院“十三五”发展规划纲要指出:中科院正处在改革攻坚、跨越发展的关键时期,要坚定不移深化改革,凝心聚力促进创新,着力实现“四个率先”目标[4]。

在国家的战略要求之下,当前科研院所的管理模式存在诸多挑战:资源配置和科技评价无法适应重大成果产出导向的要求,科研工作中不同程度存在低水平重复、同质化竞争、碎片化发展等现象,管理能力和水平与国际一流科研机构还存在差距。如何在国家创新驱动发展战略引领下,改革科研机构相应的管理体制以适应国家在科技创新和体制创新方面的战略举措,成为当前各科研团队面临的重要问题[5]。

作为2011年成立的创新型研究单元,中科院核能安全技术所(以下简称“核安全所”)针对上述挑战,逐步摸索出一套特色鲜明的基于团队协同的三维矩阵创新管理模式,在实践中证明了其有效性和实用性。下文将对这一科研创新管理模式进行介绍和分析,希望它能为我国科研管理体制改革提供一些思路和借鉴。

2 基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式 2.1 历史背景核安全所成立基础是2003年组建的“ FDS团队”(www.fds.org.cn)。当时,团队成员主要来自中科院等离子体物理所、中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等多个单位,是一支由不同学科背景、不同研究经历的科研人员组成的交叉协作团队,主要承担科技部、中科院、国家自然科学基金委以及国际多边与双边合作等项目,具有显著的多单位、多项目、多学科交叉的特点。如何适应国家需求与科研形势,探索一条自主创新和持续发展之路,面临的挑战主要体现在以下几方面。

2.1.1 阶段性科研项目任务与长期性科研创新使命的矛盾团队成立之初,以“发展先进核能科技,让人类生活更美好”为工作使命,研究聚焦在“从源头确保核安全”。团队承担的科研项目来源不同,具体方向也不尽一致,既需要完成阶段性科研项目任务,也需要进行学科领域的学术积累,以服务于长期性科研创新工作使命。这中间就存在一个“项目”与“学术”的平衡问题。只重视项目,容易让团队“短视”,重视短期利益而忽视长远价值;只关注学术,又无法完成项目任务,实现科研的可持续发展。

2.1.2 多行政单位、多学科交叉在管理与科研协作中的矛盾团队成员跨多家行政单位,甚至分布在多个地域和国家,为完成一些大的项目任务,团队成员之间需要大力协同,却难以从行政上有效实现“和而不同”,保证步调一致。同时,核安全研究包括前沿理论创新和工程技术应用等多领域,要求多学科交叉协作创新。

此外,当代基础科研的发展,正经历着从个体引领到团队合作的过程,科研人员除需要多学科交叉的专业知识背景外,还需要具备一定的综合管理、协调能力;工程性科研任务往往需要在特定的时间段内完成,团队成员在实践素质与创新能力等方面也存在不少差距。

2.1.3 大科学模式与资源分散的矛盾大科学模式在当今科学研究与创新发现中的作用已愈发凸显,其中关键在于资源的统筹协调,集中力量办大事。但在具体项目实施中,传统的管理模式容易形成临时性或短期的小团体,资源存在被分散的可能,影响团队效能最大化。

协调跨单位、多学科的科研人员,统筹管理各类资源,迫切需要建立新的管理模式,树立共同的理念并强化创新文化氛围,增强凝聚力和战斗力,更好地完成各类科研任务,最终实现团队目标。

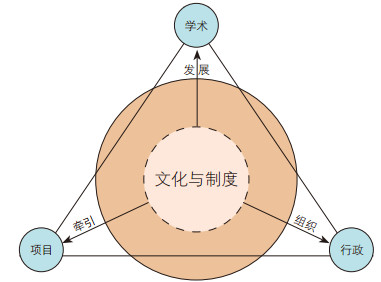

2.2 模式简介基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式(图 1)立足开放包容的团队文化与制度,设立学术线、行政线、项目线,以学术为目的、以行政为手段、以项目为抓手,三个维度自成体系,有机联动,最大化协同各类优势资源,有利于实现科研战略目标。任一维度单独发展都有其不足之处。如:单一项目线追求短期效益,会造成资源闲置分散;单一学术线缺少项目支持,必然失去竞争力和支撑点。三个维度唯有作为一个整体,联通互融,才能保证核心竞争力,实现可持续发展。

|

| 图 1 基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式原理图 |

根据学术发展需求,设立研究室为学术研究单元,以基础研究积累科研力量,促进多学科交叉创新。研究室组织形式开放、宽松、灵活,成员没有严格的行政边界,有利于学术创新和前沿探索,积累发展势能。

2.2.2 行政线——执行部(行政管理单元)设立执行部,作为日常行政管理单元,以严谨实效为组织目标。各执行部工作边界清晰独立,执行部成员有明确的行政关系,保障执行效能。

2.2.3 项目线——项目组(任务管理单元)以联合协同的项目组为任务管理单元,具体科研工作由项目组牵头灵活组织,集中各科研执行部/研究室相关力量,协同攻关。可以有效优化资源配置,充分发挥团队协同优势,形成发展动能。

2.3 核心机制落实基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式,核心机制是项目任务要做到真正地统筹管理,关键是抓好三个阶段:一是科学分解项目任务,落实到位;二是按照任务书要求严格执行,确保质量;三是取得成果后的评价激励问题。

第一阶段,项目立项后,团队根据项目来源、任务要求等,分解为归属于何种科研领域、解决何种科学问题、需要配备哪些软硬件资源等要素。视不同项目的要素之间的关联性,进行打破、分解、再整合。

第二阶段,面对任务的执行保障,团队实行WBS(Work Breakdown Structure)方法进行管理,制定工作计划确保科研任务的完成,计划包含负责人、多级子任务分解、里程碑事件、产出成果等关键要素。执行部据此进行监督管理,掌握进度和可能存在的风险,并及时做出相应调整。

第三阶段,主要是对成果进行评价,对人员进行激励,确保每个项目组完成成果得到公正客观的评价,确保科研人员贡献得到充分认可。科研成果除传统的论文、专利等形式外,还包括科研人员对任务的统筹规划、队伍的组织管理等综合贡献。

2.4 保障措施 2.4.1 团队文化铸就发展灵魂文化是团队发展的灵魂,尤其是在跨单位、多学科人才队伍中,无法通过常规行政手段进行管理,需要通过创新文化建设统一思想,产生最大的协同效益;而潜移默化的文化影响,又可以内化成员的责任意识,使其自觉地拼搏向上,为实现团队的最终使命而奋斗。

在10余年发展过程中,由团队的传统、经历和领导层的管理哲学共同孕育,经过有意识地概括、总结、提炼而确立的FDS文化,集中反映了团队独特鲜明的思想成果和精神力量,如团队“创造不止、执着传承、超越无限”的“凤凰精神”。来自不同单位、不同领域的大批青年人才交融碰撞、汇合聚拢,形成一种多元文化共存、豁达开放的创造氛围,同心同力,创造不止,不断实现自我超越。

2.4.2 制度体系奠定管理基石为统一行为准则,提升管理效率,团队建立了较为完善的制度体系,几乎所有事项都有制度可循。同时,自主开发了核能信息化科研协同平台CROSS,充分利用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术,实现“制度流程化,流程信息化”。

CROSS平台使基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式实现了智能化,为实施科研计划的各方及时沟通与协同创新创造了极大便利。该平台获首届“中国科学院科研信息化十大优秀案例”(全院第一名),并连续两届入选七大部委联合主编的《中国科研信息化蓝皮书》,团队成员也因在科研与管理信息化中的突出表现,入选全国优秀首席信息官。

2.4.3 多维考核激发创新活力团队提出了一套多维考核机制,从上级、同级、下级、独立人员等维度,对考核对象的德、能、勤、绩、廉等方面进行考核。

过程与结果兼顾:既注重有显示度的科研成果(论文、专利等),也注重科研过程中取得的阶段性成绩(如科技/工程任务阶段性、标志性的进展等),使考核全覆盖,确保每人的工作都纳入考核体系,结果全公开以确保考核的公正性和导向作用。

定量与定性并重:既注重定量考核科研工作业绩,也注重考核科研协同能力(包括管理成绩、团队精神等),使得考核对每一成员都是综合性而非片面强调科研工作业绩。

3 基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式实施成效团队坚持运用基于团队协同的三维矩阵科研创新管理模式,顺应国家形势与战略需求,作出了新的贡献。先后主持承担重大项目和课题200余项,项目科研经费超过10亿元,在核能中子物理与安全理论、裂变铅基反应堆工程、聚变核技术及材料、核技术交叉应用等领域开展研究,深度交融“研、学、产”,取得了一批具有世界领先水平的原创性科技成果。发表学术论文1 000余篇,相关成果获国家自然科学奖二等奖、国家科学技术进步奖一等奖、国家能源科技进步奖一等奖、中国核能行业协会科学技术奖一等奖等国家及省部级科技奖励10余项。研究所的“人、财、物”也在5年内实现了一个量级的跨越增长。

3.1 坚持学术创新,实现科学突破多年以来,始终坚守“从源头确保核安全”这一目标,针对先进核能物理与安全的基础科学与技术问题开展体系化研究,实现前沿理论创新研究突破,产生重要的国际影响。

团队创建了复杂系统多过程直接耦合的中子输运精准建模理论与计算方法,首次提出了体面混合与特征分解的一体化非规则建模思想,构建了概率论与确定论自适应过渡区耦合的物理模型,发展了曲线坐标系下快速粗网节块SN方法和特征预判的概率论输运计算方法,实现了中子输运计算从过程离散孤立到多尺度全过程耦合的跨越,使得复杂核系统的三维精准高效核设计与安全评价成为现实。基于中子物理理论研究成果,自主研发的超级蒙卡核模拟软件系统SuperMC,已在50多个国家规模化应用,被全球规模最大的能源科技合作计划ITER组织选为基准软件,被国际权威专家评价为“代表了近年中子学领域的主要进展”“为中子学相关研究作出了重大贡献”“是国际中子学领域引领性团队之一”。6篇论文入选国际“基本科学指标数据库ESI”全球Top 1%“高被引论文”,发表国际热核反应堆安全领域首篇Nature论文,出版了国际首部《聚变中子学》专著。理论研究成果获2016年国家自然科学奖二等奖。

3.2 统筹优势资源,攻克工程难关团队长期科研目标之一是先进核能工程与技术研究,这需要建立高效合作的队伍,充分发挥在核能中子物理理论学术积累,在工程项目的牵引之下,整合各研究室优势学术力量,灵活配置执行单元,确保工程的顺利开展和实施。在此管理模式之下,创新设计了国际上首个紧凑型临界和次临界双模式铅基实验反应堆“麒麟号”(CLEAR-Ⅰ),已通过国际权威专业评估。设计方案作为中国代表性成果入选国际原子能机构(IAEA)和第四代核能国际组织(GIF)官方技术报告。在先进反应堆的自主化设计基础上,实现反应堆核心材料、关键设备自主化创新,集群式突破。

建成国际领先的大型液态重金属铅合金技术综合实验回路KYLIN-Ⅱ,开展了超过10 000小时相关实验,获得铅基堆建造许可的相关材料、热工、关键设备性能等核心数据;同时,完成了铅基数字仿真堆CLEAR-Ⅴ、铅基物理实验堆CLEAR-0和铅基工程实验堆CLEAR-S的主体研制,这些标志着团队已具备铅基堆工程实施技术基础。

研发了中国抗辐照低活化马氏体钢(CLAM),并已达到了工业级冶炼与加工水平,被评价为“国际三大抗辐照低活化钢之一”。历时7年攻关,建成了强流氘氚聚变中子源HINEG,已产生6.4×1012 n/s核聚变中子,国际在运同类装置中HINEG中子源强第一。

利用创新的粒子输运建模与计算理论方法,建立了肿瘤患者精细动态人体辐射模型,攻克了人体内辐射剂量快速精准计算难题,主持研发了国产首套通过国家新标准的调强精准放射治疗计划系统,成果入选“ 2016年中国重大技术进展”。

3.3 “导师组”联合培养创新型人才基于多学科交叉特点,团队独创“导师组”联合培养模式。研究生不是在单一导师指导下开展工作,而是根据项目课题需要与自身性格特点,由多位导师进行联合指导。团队给予所有研究生从事兼职管理工作的机会,研究生历经不同项目、岗位的训练得以汲取导师组的优秀能力与品格,他们的视野得到开拓、科研人格得到完善、综合素质得以提升[6]。

对于青年职工的培养沿用此思路。团队成员平均年龄约30岁,是一支年轻、活跃,富有激情、有战斗力的科研队伍,但也缺乏知识积累与实践经验,如铅基裂变反应堆工程研究要求反应堆设计、核材料、辐射防护等不同知识背景的科研人员团结协作。这要求成员具备较高的团队协作精神,具备一定的大科学工程管理经验。这些素质从青年职工进入团队起就进行培养。

在这种人才培养模式之下,团队从原来不足50人,发展为目前的500余人,已培养硕士/博士生200余名,其中30余人次在国际学术组织任职,20余名在读博士生应邀在大型国际会议上做特邀报告,众多毕业生已成为国内外知名大学、科研机构与企业的骨干力量。绝大部分成员都承担国家重大科研项目,人均年科研经费近百万,为我国核能科学事业的发展储备了坚实力量。

4 思考和建议如何坚持实施科技创新和体制创新的“双轮驱动”战略,完成“四个率先”的历史使命,正如白春礼院长所言:科研活动组织模式和管理体制,是科技体制改革的核心问题,也是长期影响和制约中科院改革发展的最根本、最关键的问题[7]。中科院制定并实施“率先行动计划”,引领了科研院所科研管理改革的新浪潮,核安全所结合自身发展的经历,就科研活动的组织管理模式提几点建议:

(1)在大科研时代到来之际,协同合作是发展的根本。重大的科研成就并不单一依赖经费、人力等资源的投入,关键是打破传统单打独斗的科研小团体模式,集中力量办大事,才能最大化提升科研投入产出比。

(2)重视科研管理人才培养,建立一支严谨实效的管理队伍与科研队伍同样重要,能够根据科研工作的不同性质与要求进行实质管理,如果说高效协同合作是关键,那么好的管理队伍就是懂得并且可以有效协调各类资源的核心所在。

(3)核安全所的科研管理模式有自身特点,也反映了大部分研究所面临的共同挑战,具有较好的可扩展性,可选择若干科研团队作为试点进行推广并在实践中改进优化,有助于充分利用中科院各类优势科研力量,尝试全院范围内的协同创新。

| [1] | 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年计划的建议. 新华日报, 2015-11-03. |

| [2] | 习近平. 为建设世界科技强国而奋斗--在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话. 人民日报, 2016-06-03. |

| [3] | 中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见. 新华日报, 2015-03-13. |

| [4] | 中国科学院. 中国科学院"十三五"发展规划纲要. 2016-08-31. |

| [5] | 白春礼. 凝心聚力, 攻坚克难, 为全面深化改革和早日实现"四个率先"目标而奋斗. 中国科学院院刊, 2014(5): 525–531. |

| [6] | 吴宜灿. 学科交叉与创新型人才培养的实践与思考. 中国科学院院刊, 2009, 24(5): 511–517. |

| [7] | 白春礼院长在广州召开"率先行动"计划暨全面深化改革工作座谈会, 2014-06-28. |