2015年底笔者参加国务院参事室和美国人对话“一带一路”,谈到铁路、公路之外的油气管道,由此论及中东、中亚的重要。但是,美国人说我们都实现页岩气革命了,你们修那么多油路和管路有什么用?调研中经常会遇到类似的相异思维,因此,2.0版的提出首先来源于现实的困惑和理论的困惑。

1.1 如何克服现实中面临的各类挑战在国内,大家都知道“一带一路”倡议,但在海外概括起来有这么几类错误的认知。

美国最初认为“一带一路”是一个幻觉。因为“二战”结束他们面向23个西欧国家实施“马歇尔计划”时,实力是占全球外汇储备一半以上,GDP占全球近一半,而中国凭借现在的经济实力,铺这么大的摊子,能做出点什么?但是亚投行成功之后,他们开始严肃认真地对待。而美国一些战略家们会说,让“倡议”把中国引入到像阿富汗等这些“帝国的坟墓”“泥潭地区”中去吧,意思是你就衰落在陆上,别染指海上。这些言论极易导致中国和各国关系趋向紧张。这是被战略利用了。

最近,欧盟要调查中国参与建造的匈塞铁路,说它并未在欧盟范围内公开竞标等,这无疑会加剧中国高铁在当地竞争的不公正氛围。而这并非个例。在印度,甚至包括整个南亚地区“一带一路”的影响都很大,但当局在极力抵消或者稀释“一带一路”的效应。这些是被稀释了。

牛津大学教授弗兰科潘写了《丝绸之路:一部新的世界史》,在各大机场都卖得很好。中国的书评称其为研究“一带一路”最权威的专家,事实上,书中所谈的“丝绸之路”和我们说的“一带一路”压根不是一回事。“丝绸之路”在我们看来就是东西方之间的贸易、和平、文化交流之路,但是1877年德国人费迪南·冯·李希霍芬提出这个概念时,是因为海上已经没有扩张空间了,需要在陆上找合法性,由此找到东西方之间的路统称“丝绸之路”,实际是为了地缘政治扩张的需要。这是被异化了。

1.2 克服三重风险,呼唤“一带一路”升级版以上这些问题,可总结为三重风险:

第一重风险,时间上的风险。英国国防部报告《2010—2040全球战略趋势》认为,2040年之前的世界都处于转型期,未来数十年要面对的挑战包括气候变化、人口的快速增长、资源短缺、意识形态复苏等,以及权力从西方向东方的转移。而特朗普当选、英国脱欧等“黑天鹅乱飞”现象只是一个表现形式。这是我们建设“一带一路”的时代背景,与2001年加入世贸组织正是全球化的繁荣时代不同。未来是一个大的长时段的历史。

第二重风险,空间上的风险。“一带一路”沿线的65个国家与战略上的“不稳定之弧”所覆盖的国家非常接近。“不稳定弧”即文明交接地带和板块交接地带,是军事冲突高发区、恐怖袭击频发地。

第三重风险,自身的风险。“一带一路”周期很长,项目铺得很开,要建设不容易,要守住运行也不容易,这也是风险。

1.3 “一带一路”的合理、合法到合目的性何在?另一个困惑来自理论上。西方人在听完笔者的演讲后,常提出“你能不能用通俗的理论说清楚?”“道”他们听不懂,例如用经济发展理论、地缘政治理论、国际关系理论等。但是,中国任何一种理论都没有办法表达“一带一路”。如果要有,一定是大理论,是什么呢?

我们提到“一带一路”,首先有时间的维度,是基于2 000多年的“丝绸之路”的复兴,这带来了一定的合理性。其次,从空间角度来讲,我们强调共商共建共享并非推翻原有的国际架构、国际安排和国际秩序,这是有合法性。那么,能不能有康德所说的合目的性呢?因为就自身来说,“一带一路”讲求和平、包容、普惠和均衡,但是事实上能做到吗?这是善于理性思辨的西方人一直考究中国的,即“你说得好听,你能办到吗”?如果我们不能让人家信服,说理的透彻性就不够。

1.4 跨学科的包容体系:人类命运的相通东西方彻底打通之后,今天我们生活在一个地球村里面,我们要跳出近代以来西方给我们留下来的细分科学,包括:知识架构、思维方式以及理论体系。事物本身是非常综合一体的,原来的细分化的西方理论很难解释多学科、跨学科的“一带一路”。

《三国演义》第一句话是“话说天下大势,分久必合,合久必分”,所谓的民族国家,威斯特伐利亚体系将国家越分越细,“一战”前夕才40—50个国家,“二战”时60多个国家,到今天200多个国家。2016年,笔者去参加慕尼黑安全会议,会议主席说了一句话:“在欧洲只有两类国家,一类是小国,另外一类是还没有认识到自己是小国的国家。”德国舆论说,中国开了一个9 000万人的大公司,带动14亿人民全面奔小康,现在还带动44亿人民搞“一带一路”。跨国公司在跨越国界,到了竞争和创新的阶段,必须要合,就遇到了弊端。因此,在欧洲,最欢迎“一带一路”的就是中东欧的小国,例如拉脱维亚,它太小了,必须要实现互联互通。反过来讲,今天中国能够搞“一带一路”,首先感谢秦始皇——从公元前221年,“书同文,车同轨”,大一统一直到今天。笔者在布鲁塞尔工作期间,与欧洲议会的议员德瓦交流,他认为欧洲一体化历经60多年,实际上还不如秦始皇的功绩,欧盟内部至今有28个成员国,有24种国家级的工作语言,书不同文,车不同轨,而且现在到英国还要换方向盘等,非常麻烦。

再从历史上来看,葡萄牙和西班牙,大航海时代第一和第二个崛起的大国,它们把地球分为东半球和西半球。轮到荷兰崛起时,它想:葡西两国把地球瓜分光了,我怎么办?因此16世纪荷兰出了一个著名思想家格劳秀斯,他认为西葡分的是陆地,而海洋是公共的,所以提出《国际海洋法》,促成荷兰成为“海上马车夫”,17世纪的世界就是荷兰的世纪。但是他没有直接挑战陆上理论,而是提出更新的理论。这对我们有什么启发呢?我们提出“一带一路”,是在挑战西方的秩序吗?我们的理论依据就是:这个世界本来是通的,这个“通”就是命运相通,即人类命运共同体。

1.5 超越“线性赶超”“工业化必经阶段”等现有思维用“人类命运共同体”可以解释一些困惑。

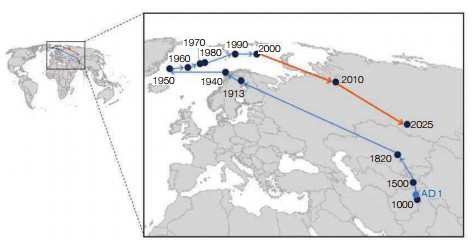

麦肯锡2015年发布报告(图 1)说,世界经济中心从东方不断转移到西方,第一转折点是1735年,雍正驾崩后乾隆继位,东方转向西方;“一战”“二战”后,从欧洲又转移到美国;而2001年到2025年,西方人预测,中国把1 000年世界经济中心转移的势头掰回来了。2001年中国加入世贸组织,全面拥抱全球化,而2025年被预测经济总量将超过美国。按赶超理论,今天中国的GDP是美国的70%,而人均GDP只有美国的1/7,以此速度赶超,怎么不让美国人害怕?但是现在问题来了,如果全球化本身就面临“逆全球化”,世界本身在显示不确定性,简单的“线性赶超”逻辑是否要遭遇混沌的不确定考验了?

|

| 图 1 世界经济长周期① |

① 《华盛顿邮报》 2015年6月3日

人类历史的分水岭即将来临。麦肯锡公司的世界经济长周期预测:“世界经济中心千年后回归东方”。

该模型指出,宋朝以后,世界经济中心从中国移至欧洲,后来又移到美国,2025年回归中国,可谓世界归位。世界经济中心东移最快的时期就是刚刚过去的2000—2010年。人类在2000—2025年将迈出了过去近一个世纪(1820—1913年)的步伐。

同样,基于过去的经验,世界的发展必须经过工业化和全球化,现今的制度安排均是基于这个逻辑。在国外讲“一带一路”也是说,是人类的新型工业化、城镇化,但这里又会遭遇挑战。很少有人注意,2010年中国超过日本成为世界第二大经济体的同年,中国工业产值首次超过美国,成为世界上第一大工业制造国,今天中国工业产值是美国的150%。曾经认为人类炼钢铁最极限是苏联时期达2亿吨,但今天中国能炼就8.7亿吨。笔者在伦敦和马丁·雅克对话,他说伦敦150年内所修地铁,远不及中国10年内在960万平方公里上修的2万公里高铁那么密集。中国的工业化要通过产业链转移到巴基斯坦、印度洋和非洲;前几年,西方发达国家纷纷开始搞再工业化。但随着联合国可持续发展的评判角度,工业化可能并非人类进步必要的阶段?

这些都是我们要思考的问题,西方学者的著作《Atlas耸耸肩》中提出,这个世界的权力可能不是简单地从西方移到东方,也会出现权力东移、下移或旁移;原来说“丝绸之路”是文明的交流,是否还要交融,而不是往昔的“一个苹果换一个梨”?要创人类新文明。

从实践中,2017年5月份“‘一带一路’国际合作高峰论坛”,智利和阿根廷总统会来,英国首相也会来,这些国家和“一带一路”什么关系?

有人说等“一带一路”做完之后再搞2.0行吗?中国从来不是这样的。在现代化征途中,工业化、信息化同步进行,如今又提出了“中国制造2025”,对接海外“工业4.0”等等。

这需要我们用一种前瞻式的思维方式看待“一带一路”,理论上我们必须提出一种更大的包容性的理论,在实践上必须有清晰的路线图,否则“一带一路”会遇到很大挑战。

1.6 世界三种能力:中国要从应用到创新当今世界三种能力,一种是中国的应用能力,一种是美国的创新力,一种是欧洲的精神力。

中国改革开放最大的成就,主要是技术市场化的应用能力。2.0版就是解决创新和精神问题,理论创新也是一种能力。怎么创造?笔者提出三部曲。第一步复兴,第二步包容,第三步创新。各种文明都需要自我复兴;接着是对其他文明的包容;最关键是怎么创新世界经济文明——经济世界是几十亿人在搞工业化,原来可以解释上千万级人口的“普世价值”,面对上亿级人口的制度安排,远远跟不上时代发展的形势,我们必须要理论创新。

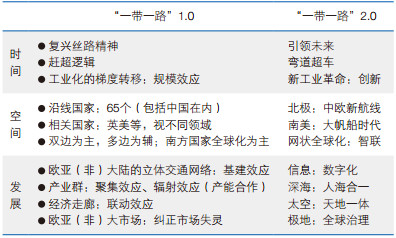

2 “一带一路”1.0与2.0的区别2.0与1.0有何区别?笔者从时间、空间和自身三个维度来比较。

2.1 时间维度:走出历史,赶超走向创新从时间上来说,我们最早是基于历史,现在是“走出历史”。笔者在阿富汗演讲,“一带一路”要让阿富汗摆脱历史,不再成为近代以来的“帝国坟墓”“政治博弈场”。所以,2.0将从原来的复兴丝路精神到引领未来,从赶超逻辑到弯道超车,从工业化的梯度产业转移的规模化追求转为新工业革命的创新。

2.2 空间维度:65个国家扩展到北极、南美从空间上来看,原来沿线有65个国家,加上延伸国家和辐射国家;现在,目光可扩展到北极。韩国智库与时斋勾画了一个“鸳鸯蝴蝶图”:因为北极冰川在熔化,左边是通过东北亚经白令海峡的欧亚大陆,右边是通过阿拉斯加到美国,韩国则在蝴蝶的当中,称这是“一带一路” 2.0版。向南可延伸到大帆船时代所达的智利、墨西哥,可以“智联全球”。

2.3 自身维度:四大公域内追求全球治理从“一带一路”自身维度而言,第一个阶段欧亚(非)大陆的立体交通网络,是要建立基建效应;追求有聚集效应和辐射效应的产业群;追求联动效应的经济走廊;这3项主要体现互联互通的概念,看中的是欧亚(非)大市场,但在推进中出现了市场失灵现象。很多国家市场经济不发达,中国就通过开放性金融来创造市场经济条件。比如像乌兹别克斯坦这种双重内陆国家,没有公司愿意投资修铁路,按照市场经济就贷不了款,但中国有国开行开放贷款;印尼的雅万高铁,日本竞标中败给中国,就是卡在当地政府不提供担保问题上,中国有国开行担保,就拿下了。

2.0版本中资金发展的模式上要设计更多的战略制高点。比如四大未知疆域,即信息、深海、太空、极地这些被认为是全球公域,非一个主权国家所拥有的,越早进入就可以拥有越多话语权。

习主席所说的经营“欧亚大舞台”,就是海洋时代2.0版。欧洲人发现世界和新大陆时,海洋是作为交通运输通道,而今该是探索深海的时代了,中国的“蛟龙号”已能深潜到深海将近万米处。但总体上,我们对深海知之甚少。比如,藻类植物没有根、茎、叶,却已经在地球上生活了9亿年。从极地到热带,不管淡水还是咸水,从水面到90米深处都有藻类生活。它们制造了大气中80%的氧气,所以,没有藻类就没有生命。又如,海洋动物用声、光、化学、电等发出信号,用触觉和嗅觉接收。深海时代,超过原来意义上的修路概念,海洋开发利用,海洋生态、大数据、海洋信息要摸个遍。

在信息领域,2016年7月颁布的《国家信息化发展战略纲要》就明确写道,要拓展国际发展空间,推进“一带一路”建设信息化发展,统筹规划海底光缆和跨境陆地光缆建设,提高国际互联互通水平,打造网上丝绸之路。打通经中亚到西亚、经南亚到印度洋、经俄罗斯到中东欧国家等陆上通道,积极推进美洲、欧洲、非洲等方向海底光缆建设。所以,我们可以看到“一带一路” 2.0版中,信息是数字化,深海是人海合一,太空是天地一体,极地是全球治理(表 1)。

所以,以此逻辑,我们可以从复兴跨越到引领,从一般意义上的互联互通到“万物互联”。

互是与国际接轨—全方位开放;联是万物互联、人机交互、天地一体人工智能;互是成为西方的市场——打造欧亚非我的市场;通是从“五通”到以资金、技术优势制订标准,比如我们对5G技术制定产业标准,对能源管道等大宗产品拥有定价权。笔者去哈萨克斯坦调研,在里海,驻哈大使就说土库曼斯坦、伊朗等国都是产油国,问能不能搞一个里海指数?能源、天然气价格用人民币参与定价,而不再依赖美元。如在互联网领域,马云就有制定e-WTO/e-WTP的权力,中国正在给信息世界提供公共产品,这样,也是提升中国在全球治理中的制度性话语权。

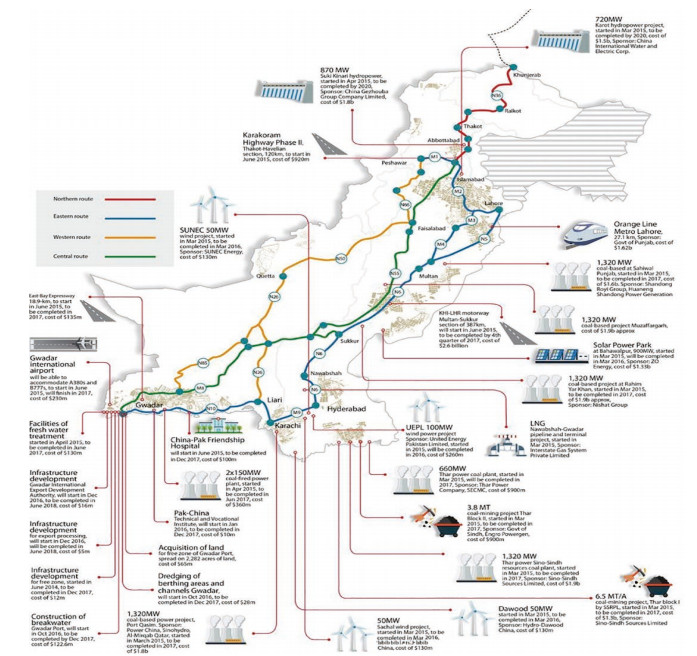

3 个案研究:中巴经济走廊2.0不同于中国从前拾遗补缺的历史研究方式,如今要用前瞻式的思维方式看中巴经济走廊,它是旗舰走廊,是中巴两国友谊的象征,也是升华。它有“四个支柱”——基础设施、能源、港口和开发区,主要为了补工业化的短板。现在中巴经济走廊将要进入2.0版本,意义已经不再局限于中巴关系,而是成为南亚大陆甚至整个区域合作大的示范工程。

中巴经济走廊有“五大效应”:第一是中巴合作示范效应,如果引进中国开发区的模式,引进中国资金搞经济走廊和能源,让巴基斯坦成为一个中等强国,可以激励更多国家学习中国模式;第二是产业转移效应,通过中巴经济走廊将产业链转移到整个非洲实现工业化,这将极大改变西方在非洲殖民几百年从来没有修铁路,建设基础设施等等的局面;第三是南北平衡效应,中巴经济走廊连接“世界岛”欧亚大陆和“世界洋”印度洋,能在很大程度上改变南北之间发展失衡的问题,实现地缘政治、地缘经济、地缘文明的逻辑转移;第四是大南亚区域合作效应,通过中巴阿、中巴斯、中巴印等3方面合作,实现中巴经济走廊溢出效应,服务于发展、安全、治理“三位一体”的大南亚区域合作——英国的加入更展示地区溢出效应;五是全球治理效应,尤其中阿巴务实合作,解决阿富汗、巴基斯坦长期贫困部落暴力、恐怖恶性循环的局面,这也反衬出为什么联合国两次在阿富汗问题决议中写进“一带一路”。

非洲至今没有实现互联互通,阿富汗、巴基斯坦这两个邻国之间甚至没有直航,所以这些国家很欢迎“一带一路”,中国有“四个自信”,也希望通过互联互通让巴基斯坦等国也能增强“四个自信”。

4 “一带一路”自身的生命力“一带一路”倡议提出后,其变成一种实践,变成一种组织和理论,本身具有生命力。2.0版尤其要思考3个问题:一是和美国的关系;二是如何应对世界的不确定性;三是如何以前瞻式的方式思考更长远的规划。

|

| 图 2 中巴经济走廊② |

② Minhas Majeed Khan, (eds), China-Pakistan Economic Corridor: A Game Changer, Institute of Strategic Studies, Islamabad, 2016.

4.1 中美合作,从基础设施联盟做起“一带一路”倡议使得美国在世界上的影响力不断下降。美国虽然没有加入“一带一路”,但在实际合作中,美国有基础建设的需求,中美两国可否成立“全球基础设施联盟”,以此促进全球的互联互通等以实现共赢?在这个联盟中,可以为全球治理的难题提供帮助,比如解决阿富汗的恐怖、毒品等顽疾,对美国的国家安全和战略也有帮助。中美看起来冲突的地方,恰恰是合作的领域。

具体怎么合作?有海上秩序、全球气候、海上运输、海上物流、海上环境保护、海上科学等。美国靠海洋立国,而中国建设现代海洋体系才开始,需要向美国学习。美国虽是世界上最大海域面积的国家,但如今航空母舰、军事基地已经不是最先进的秩序安排了,需要中国东方的智慧,中国可以在G20或某些区域组织内统筹协调。

4.2 克服全球化的悖论:民生工程+南方型全球化“一带一路”如何克服全球化悖论?首先要改变单向度全球化,信息高速公路就是改变原来的部分全球化或者单向度全球化的模式;同时要改变“中心-边缘”模型分工体系、改变文明等级秩序、改变区域化和全球化矛盾。英国脱欧证明区域化并非达到全球化的途径,可能和全球化有矛盾,英国在脱欧之后才可以更好地和中国签署自由贸易协定(FTA),更好地拥抱全球化。

“一带一路”着眼于欧亚地区的互联互通,是对传统新自由主义主导的全球化的扬弃。开创新型全球化要着眼于实体经济和基础设施,如民生工程,让老百姓更加有获得感、参与感和幸福感。美战略家康纳在《超级版图》一书中提出,未来40年的基础设施投入将超过人类过去4 000年!传统全球化中的关税减让,最多能推动世界经济增长5%,而新型全球化中的互联互通,将推动世界经济增长10%—15%。因此,“一带一路”给全球化提供更强劲动力,并将改革传统的全球化,朝向开放、均衡、包容、普惠方向发展。

新型全球化也是包容性的,它让全球化“无死角”。西方人开创了全球化,但世界夜晚的灯光主要集中在北美、日本和欧洲的沿海地区,还有13亿人没有电:非洲5亿人、印度3亿人;世界上90%的贸易通过海洋进行,而海上物流主要集中在大西洋中间;互联网更是如此,12个根服务器中有9个在美国,1个在挪威,1个在日本,1个在英国,中国现在正在参与互联网制定权。因此,我们要让全球化更加均衡,以解决内陆地区落后、国家社会治安和发展等一系列问题;“一带一路”会凸显出南方型的全球化,让南方国家更多参与,让非洲国家和其他发展中国家从要外援到要投资,而美国和西方也会从中受益。

4.3 路径和前景:文明共同复兴+全球化的本土化打造“新型全球化”的路径和前景具体有如下4个方面:

(1)实现文明的共同复兴。这是一种人类整体的振兴和复兴,是以文明共同复兴的逻辑超越了现代化的竞争逻辑。“一带一路”将人类四大文明——埃及文明、巴比伦文明、印度文明、中华文明串在一起,通过由铁路、公路、航空、航海、油气管道、输电线路和通信网络组成的综合性立体互联互通,推动内陆文明、大河文明的复兴,推动发展中国家脱贫致富,推动新兴国家持续成功崛起。

(2)开创文明秩序。“一带一路”开创以文明国为基本单元的文明秩序,超越近代以民族国家为基本单元的国际秩序,实现了国际政治从地缘政治、地缘经济到地缘文明的跨越,从以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突、以文明进步超越文明优越感3个方面创新了文明的逻辑。要改变原来西方的思维方式,让这个世界真正回到它应有的多元化时代,激发出每个人的创造性和每个国家的自豪感,笔者认为这是中国梦和世界梦对接的地方。“一带一路”应该对世界负责任,这个世界在多大程度上需要公共产品,中国崛起就需要多少空间,而中国的崛起是为世界服务的。

(3)要陆海联通。全球有54个内陆国,欧洲之外有哪个内陆国家实现工业化,进而实现民主化?很难找到!

(4)全球化要本土化。今天要开创一种各个文明“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的境界,文明之间没有优劣之分,农业文明一定比工业文明落后吗?农业文明更可持续,所以一定要改变这个观念,让全球化更加本土化地落地生根。

“一带一路”要实现这样的理论,即将举办的“‘一带一路’国际合作高峰论坛”就是要让全球经济复苏,全球再平衡,全球创新和全球互联互通,彻底摆脱对西方的依附和一元化的时代。今后可能要淡化“一带一路”是中国提出的概念,因为“一带一路”是人类的公共产品,也是人类的创意和学问,它依循的是再造中国和再造世界的双重逻辑。

| [1] | 国家发展和改革委员会, 外交部, 商务部. 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动. 北京: 外交出版社, 2015. |

| [2] | 葛剑雄, 胡鞍钢, 林毅夫, 等. 改变世界经济地理的"一带一路". 上海: 上海交通大学出版社, 2015. |

| [3] | 刘伟, 郭濂, 主编. 一带一路:全球价值双环流下的区域互惠共赢. 北京: 北京大学出版社, 2015. |

| [4] | 王义桅. 海殇?——欧洲文明启示录. 上海: 上海人民出版社, 2013. |

| [5] | 王义桅. 世界是通的:一带一路的逻辑. 北京: 商务印刷馆, 2015. |

| [6] | 韩雪晴, 王义桅. 全球公域:思想渊源、概念谱系与学术反思. 北京:中国社会科学, 2014(6): 188–205. |

| [7] | 布热津斯基. 大棋局. 北京: 人民出版社, 2014. |

| [8] | 哈·麦金德. 历史的地理枢纽. 北京: 商务印书馆, 2011. |

| [9] | 马汉. 海权对历史的影响 (1660-1783). 青岛: 海洋出版社, 2013. |

| [10] | 马克思, 恩格斯. 共产党宣言. 北京: 人民出版社, 1996. |

| [11] | 弗兰科潘. 丝绸之路:一部新的世界史. 杭州: 浙江大学出版社, 2016. |

| [12] | 诺曼·戴维斯. 欧洲史. 郭芳, 刘北成, 等译. 北京: 世界知识出版社, 2007. |

| [13] | 彭慕兰. 大分流: 欧洲、中国及现代世界经济的发展. 史建云, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2010. |

| [14] | 芮乐伟, 韩森著, 张湛. 丝绸之路新史. 北京: 北京联合出版公司, 2015. |

| [15] | 斯文·赫定. 丝绸之路. 江红, 李佩娟, 译. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2013. |

| [16] | 托马斯·弗里德曼. 世界是平的. 何帆, 肖莹莹, 郝正非, 译. 长沙: 湖南科技出版社, 2006. |

| [17] | 伊曼纽尔·沃勒斯坦. 现代世界体系. 罗荣渠, 等译. 北京: 高等教育出版社, 1998. |

| [18] | Bin Y. Buddhism and Islam on the silk road. Journal of World History, 2011, 22(4): 825–828. DOI:10.1353/jwh.2011.0116 |

| [19] | Jonathan T.The silk road:china and the karakorum highway.San Francisco CA:Scribd, 2015. |

| [20] | Kathryn C.The silk road:explore the world's most famous trade.Vermont:Nomad Press, 2011. |

| [21] | Louise L.When China ruled the seas:the treasure fleet of the dragon throne.Oxford:Oxford University Press, 1994. |

| [22] | Lincoln P.The sea and civilization:a maritime history of the world.New York:Alfred Knopf, 2013. |

| [23] | Luce B, Wong H M, Amar G.Silk road:monks, warriors&merchants on the silk.Hong Kong:Airphoto International Ltd, 2012. |

| [24] | Frankopan P, The silk road:a new history of the world.New York:Bloomsbury Publishing, 2015. |