我国历史悠久、国土辽阔,祖先为我们留下了数量众多的宝贵遗产。历史建筑作为其中重要的物质文化遗产大类之一,绝大部分有延续使用功能的实际需求,如仍然承载教学办公功能的第六批全国重点文物保护单位之一的之江大学钟楼(图 1)。因此,如何使其既得到合理利用,又获得科学保护,是不可避免的技术挑战。近年来,我国政府投入大量人力与物力资源在文物建筑的保护与修缮工程中,在历史建筑的材料病理诊断、修复与监测方面取得了一定成效,本文对此进行了回顾与总结。

|

| 图 1 之江大学钟楼,修复前 图片由钟燕提供 |

历史建筑的外表,不仅彰显着建筑的历史,承载着绝大部分国际历史建筑宪章的相关要求,更可直观反映出建筑物的病害及需要修复的内容和程度。因此,除保持本身结构外,表皮的保护与修复一直是历史建筑修缮工程的研究及工作重点之一。

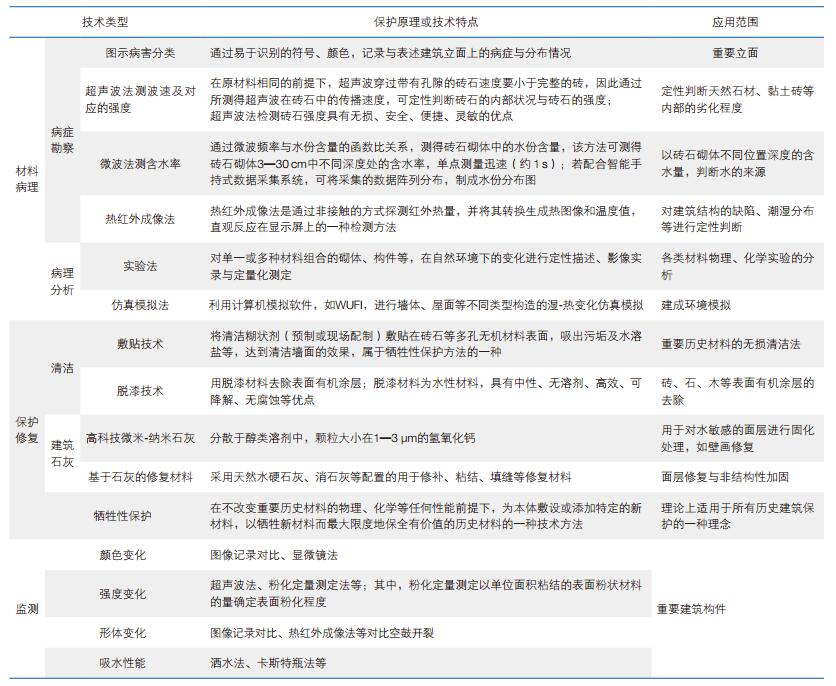

近20年来,随着我国相关部门在历史建筑遗产保护与利用方面意识的提高,许多历史建筑表皮保护与修复相关的科技手段已获得广泛应用(表 1),尽管文物保护行业整体发展较之欧美等国家仍存在不小的差距,但很多并非保护与修复科技手段本身的问题。另外需要说明的是,历史建筑保护中的前沿技术并不完全与“高科技”并置,而是与可持续保护(sustainable protection)的理念并行,且讲求工程技术的实用性,因而经济高效的普通技术保护手段也被囊括进本领域的前沿技术中。

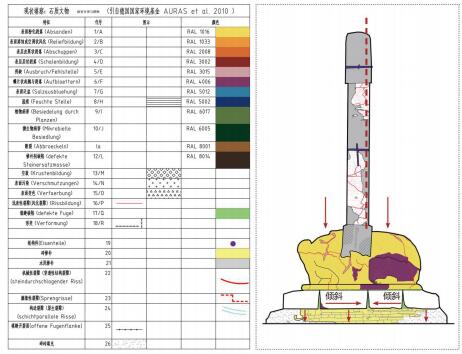

在建筑物病症勘察与病理分析领域,传统方法对病害进行定义、分类以及最终的直观表达耗时耗力。得益于计算机技术的发展及国际色彩标准化的成果应用,如今专业保护人员间可以通过各国所制定的病害图示标准,对进行病害进行统一与规范化的记录与描述[1, 2](图 2)。

|

| 图 2 南京大报恩寺石质遗产保护修复设计时拟定的病害分类及图示方法(左);对南京大报恩寺中北碑的病害图示(右) 图片由戴仕炳、沈子美提供 |

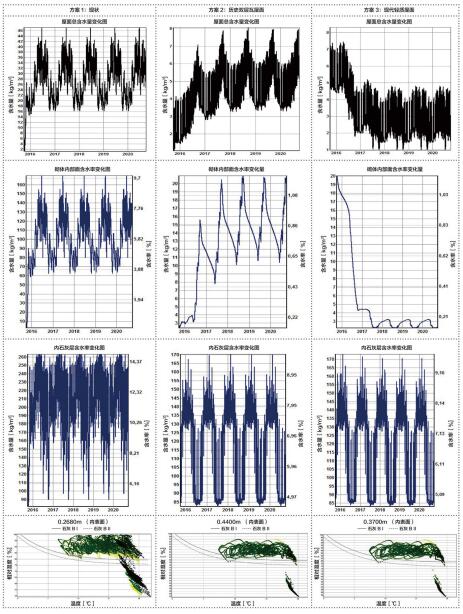

近20年来,用于砖、石、木等常见遗产材料的病症勘察、现状评估、病理分析等无损检测技术取得了重大进展,其中具有代表性并日趋成熟的实用物理技术有:超声波法、热红外成像法、微波测湿法等。另一项为随计算机技术发展应运而生的仿真模拟技术,用于病害评估及预防[3, 4]。这一技术将建筑物理学的研究成果应用到维护体、屋面等复杂建筑构造层的湿热分析中,用于验证病害机理或预测可能发生的病害,如发现水患及可能的霉菌滋生趋势等。

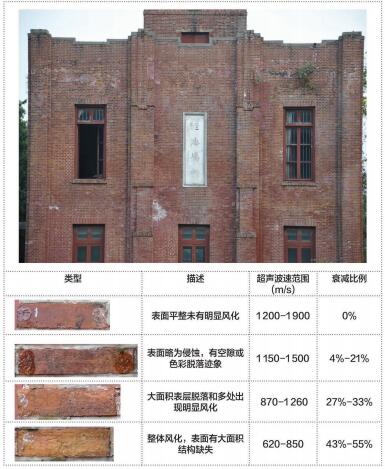

(1)超声波检测法。超声波检测法取得的重要进展主要在天然石材、混凝土等无机材料上。超声波应用于石质文化遗产的保护监测在欧洲是一种常规方法[5]。近年来,我国的文物保护研究工作中也逐渐开展了这种无损检测与监测手段的应用。同济大学历史建筑保护实验中心将超声波法应用于对我国历史烧结黏土砖的无损检测中,做出了开拓性的初步研究,该研究成果表明:古建筑烧结黏土砖的超声波速度与古建筑砖的质量之间存在相关关系,因而通过砖波速的研究可以划分砖的种类、同一类型砖的劣化程度等[6]。以使用烧结黏土砖砌筑而成的之江大学旧址钟楼立面检测为例,通过对砖的原位超声波测试,可以对砖的粉化程度进行科学分类(图 3)。

|

| 图 3 之江大学钟楼立面不同劣化程度的黏土砖与超声波波速之间的关系 图片由周月娥提供 |

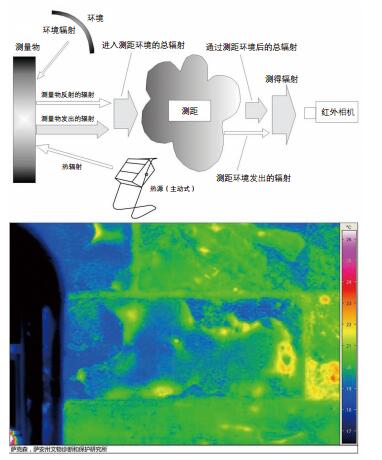

(2)热红外成像技术。热红外成像技术是另一种发展迅猛且日趋平民化的无损高科技检测方法。热红外成像分主动式与被动式:主动式是对拍摄对象进行加热(图 4),通过记录拍摄对象吸热、放热过程的图像,继而分析诸如结构缺陷、潮湿度等参数[1];而被动式是拍摄研究对象在自然环境中的热状态。另外,现市场上已有可作为智能手机配件的热红外成像镜头,使初步判断墙体潮湿状况、开裂、空鼓等病害易于指间。尽管其精度无法匹敌专业的热红外成像设备,但便捷高效,对于定性判断分析并验证其他勘察结果非常有效。

(3)手持式微波湿度检测。保护方案成败的关键之一是对潮湿程度与来源的准确判断,传统方法为获得确凿的判断有时需进行有损勘察手段,但手持式微波湿度检测解决了这一问题。手持式微波湿度检测系统可以对历史砌体的含水率进行无损诊断,并可以测定不同深度的含水率,根据墙体湿度的大小,确定是否需要防潮处理或采取其他手段。目前,手持式微波湿度检测系统的精度虽然只在±2%左右,但已能满足基本工程勘察需求。

1.2 病理分析对建成遗产中常见材料的病理研究已有100余年的历史,因而对如砖、石、土等常见材料的病害现象、特征、成因的研究已非常清晰,如不同含水率状况下材料冻融过程的体积变化,芒硝对无机材料的破坏等。另外从始建于20世纪60年代的德国Holzkirchen的材料老化实验场研究中,也取得了丰硕的成果。

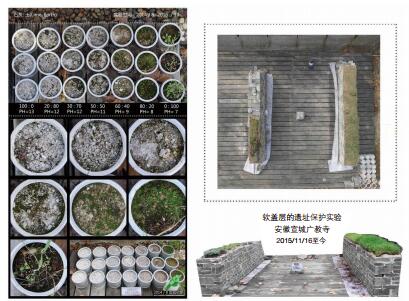

但历史建筑的材料不能只讲究个体研究,还要注重在实际建成情况下的材料组合情况。因此,近年来建筑材料病理学的研究一方面继续材料个体及组合体在自然环境下的变化,另一方面侧重实验砌体及不同保护方式的自然老化研究(图 5)。由于自然老化实验需要的时间多为数年,因而计算机仿真模拟也成为一种选择。

|

| 图 5 同济大学历史建筑中心实验室2014年8月开始为阐明屋面苫背材料对屋面耐久性的影响而进行的不同苫背材料植物生长实验(左);同济大学历史建筑中心实验室2015年11月为安徽宣城广教寺遗址的保护所进行的“软盖层”保护自然实验研究(右) 图片由钟燕提供 |

不同于化石类文物的保护修复,历史建筑修复除要考虑到真实性、可识性外,还需考虑地域性、耐久性,同时满足保护修复后的新功能要求。对保护技术的要求有可靠性(reliability)、操作简易(simplicity)、价格可承受(economic cheapness)。

由于我国大多数的现场施工人员对遗产保护工程经验不足且教育水平所限,难以掌握复杂的操作技术,因而保护修复工作,一方面应适宜我国当代的科技水平,另一方面还应适宜从业人员的受教育程度及管理机制。在近现代砖石历史建筑保护修复发展多年后,我国该领域当下突出的技术与材料有:无损清洗技术、敷贴清洁材料、石灰修复材料等[8]。

2.1 无损清洗技术历史建筑的清洗指清除影响历史砖石美学与历史价值的污染物或人工添加物,完全有别于既有建筑的翻新。历史建筑的清洗是一种重要的干预类型,错误的清洗对历史建筑表皮的破坏常常是毁灭性的,因此必须小心谨慎。近年来,我国自主研发了一种革命性的脱漆膏,可以脱除几乎所有历史建筑上存在的有机涂料。该脱漆膏的优点在于缓释高效、零VOC、绝对中性、对砖石木等无腐蚀性、100%可降解。现已在上海等地的砖石建筑保护中得到很好应用(图 6)。

|

| 图 6 上海某历史建筑采用新型脱漆膏去除真石漆的效果 图片由戴仕炳提供 |

敷贴清洁法是指将清洁糊状剂(预制或现场配制)贴在砖石等多孔无机材料表面,将污垢及水溶盐等吸附出来,达到墙面清洁的一种方法,俗称“干法”清洁。敷贴法清洁材料包括无损排盐纸浆、表面活性浆、清洁橡胶等。敷贴清洁法的最大优点是在去除有害水溶盐和无保存价值的污垢的同时,不影响砖石表面的色泽、质感等古锈,避免高压水清洗(所谓湿法)导致的泛碱、损伤等。

2.3 石灰修复材料大量的研究已经证明,水泥、合成树脂等材料不适合砖石修复,替代材料宜为不同类型石灰(气硬性石灰、水硬性石灰等)配制的修复剂、粘合剂等。在特殊材料,如生土建筑[9]、石灰岩等的保护中,无水的微米-纳米石灰在目前的研究中表现为一种理想的修复材料(图 7)。

|

| 图 7 无水微米-纳米石灰注浆加固开裂石灰岩研究 图片由胡战勇提供 |

在使用石灰基修复材料时,需综合考虑保护对象、气候环境等因素[10]。另外需要更正的观念是,石灰本身尽管是一种软弱的材料,但经过特殊配合或混合,且在合适的环境下,石灰材料可以达到类似混凝土的强度。

3 评估与监测目前,我国建筑遗产的监测对象主要侧重被列入世界文化遗产名录的遗产,监测工作的重点是记录本体现状、环境参数、自然灾害、游客数量等。对各地历史建筑的监测主要侧重结构安全,而对其所进行的保护修缮后评估与监测尚为空白(图 8),更缺乏对监测数据的系统分析,以用于指导今后的保护修缮工程。黄克忠曾说:“我国的历史建筑保护工作忽视了对石质文物实施保护后的后续跟踪与评估,缺少总结,如哪些监测方法是实用、可靠的?哪些保护措施是有效的、持久的?所获得的宝贵经验与教训是指导我们今后遗产保护的重要依据。”我国部分保护措施不仅没有保护历史建筑,反而加剧了破坏(图 9),对这种破坏产生的技术原因、管理漏洞等应有及时反思。

|

| 图 8 上海某历史建筑同一朝向立面采用相同修复材料在修缮后10年不同的效果,左侧立面修复工期赶,右侧立面修复工期合理 图片由戴仕炳提供 |

|

| 图 9 采用所谓“防风化”处理的砂岩(左),在10余年后出现的无法修复的病害(右) 图片由戴仕炳提供 |

当然,此类状况不仅发生在中国,在德国等发达国家也曾颇为普遍。针对这一现象,德国于2008年经过全面准备,成功联合了包括德国萨克森、萨安州文物诊断和保护研究所(IDK)、石材保护研究所(IFS)、巴伐利亚文物保护局(BLFD)等10余个单位,实施文物保护后监测评估,并于2011年出版了《石质文化遗产监测技术导则》。该书规范了各种用于监测的测试方法,既包括毛刷等简单工具,也包括钻入阻力等复杂的设备仪器,记录了单个文物建筑本体修复后监测的所有细节,分析了不同材料在文物保护使用上的可能性与局限性。

对历史建筑的后评估与监测是纠正修复工程错误的重要手段。以同济大学历史建筑保护实验中心联合组建的研究团队对澳门圣母雪地殿壁画进行的病害监测为例,澳门圣母雪地殿是2005年被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》的澳门历史城区重点建筑之一,其中有绘制于17世纪早期的壁画(可能为中国境内唯一的湿壁画),具有重要的美学与历史价值。2010年前后,雪地殿内的壁画出现了各种类型程度不等的病害,为记录病害现状,查明病害机理,科学制定长期有效的保护修复与保养方案,由建筑学、建筑环境学、材料学及建筑物理学专业的中德研究人员组建了研究团队,历时5年,通过建筑及其室内环境信息监测、病害诊断、空调系统诊断及WUFI仿真模拟等现代技术(图 10)系统分析监测结果,发现了导致壁画毁灭性损坏的原因,提出了不同紧急程度的保护修缮方案[11]。

|

| 图 10 澳门圣母雪地殿简化屋面构造在现有室内空调运行工况下的湿度模拟 作者根据Hans-Peter Leimer原始资料绘制 |

材料的病症勘察与病理分析是历史建筑科学保护的前提,只有充分明确材料“得了什么病”“致病原因是什么”,才能有的放矢地采取科学、适宜的保护方案,这样既能避免保护性破坏,又能避免“过度设计”“过度保护”。我国目前缺乏相应的法律、法规,因而在建筑遗产保护工程立项时通常忽视材料的病症勘察。

历史建筑经历的岁月数倍、数十倍甚而数百倍于人的寿命,所以人对建筑遗产病症的观察是有限的,对病理的理解多少属于“无知”。必须重视这种“无知”,才能在遗产保护技术的研发、措施的选择与实施中保持一种对遗产的敬畏。

建筑遗产保护技术宜高低科技并举,以采用适合我国施工条件、施工人员素质的技术为最佳。此外,还应克服迷信传统工艺的倾向,例如三七灰土适合地基,作为屋面苫背材料不足以抑制植物生长,不足以保护木屋架等。传统材料、传统配合比不能一招通吃天下,宜重视传统材料的科技化研究,例如近年来在石灰保护历史建筑研究领域国内外均取得重要进展,值得我们重视。

对历史建筑修缮效果的后评估与监测是纠正修复工程错误的重要手段,也是从“无知”到“有所知”必经之路,因此应加强修复与保护后的评估及监测。但后评估与监测的科学实施存在诸多困难,这一方面源自技术障碍,另一方面源自管理机制,缺乏中立的第三方技术研究团队。后评估与监测是为日程管理、维护方案的优化、下一步修缮措施设计服务的,宜避免“过度监测”。

致谢 本文写作过程得到了中科院院士、同济大学教授常青先生的指导,在此表示感谢。| [1] | Auras M, Meinhardt J, Snethlage R. Leitfaden Naturstein Monitoring. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2011. |

| [2] | 中华人民共和国国家文物局. WW/T 0002-2007, 石质文物病害分类与图示. 北京: 文物出版社, 2008. |

| [3] | 国际建筑修缮与文物保护科技工作者协会. Merkblatt 6-1-01/D, Leitfaden für hygrothermische Simulationsberechnungen. München: Fraunhofer IRB Verlag, 2002. |

| [4] | 国际建筑修缮与文物保护科技工作者协会. Merkblatt 6-2-01/D, Simulation wärme-und feuchtetechnischer Prozesse. München: Fraunhofer IRB Verlag, 2001. |

| [5] | Technical Committee CEN / TC 246. Natural stone test methods -Determination of sound speed propagation.[2017-04-20]. https://www.beuth.de/de/norm/din-en-14579/72760789. |

| [6] | 戴仕炳, 刘斐, 周月娥, 等. 古建筑烧结黏土砖性能检测的超声波方法初步研究. 文物保护与考古科学, 2016, 28(2): 16–23. |

| [7] | Künzel H. Bauphysik und Denkmalpflege. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2009. |

| [8] | 戴仕炳, 张鹏. 历史建筑材料修复技术导则. 上海: 同济大学出版社, 2014. |

| [9] | 戴仕炳, 钟燕, 胡战勇. 灰作十问——建成遗产保护石灰技术. 上海: 同济大学出版社, 2016. |

| [10] | Schwantes G. Preliminary results for using micro-lime: clay soil grouts for plaster reattachment on earthen support in K. Van Balen & E. Leuven: CRC Press, 2016. |

| [11] | 戴仕炳, 汤众, 李峥嵘, 等. 世界遗产澳门圣母雪地殿壁画的保护研究. 建筑遗产, 2016, 1(3): 114–122. |

| [12] | 国际建筑修缮与文物保护科技工作者协会. Merkblatt 2-10-06/D, Opferputze/sacrificial plasters. München: Fraunhofer IRB Verlag, 2006. |