2. 中国共产党大同市委员会 大同 037300;

3. 大同市人民政府 大同 037300;

4. 西南大学地理科学学院 重庆 400715;

5. 大同市环境保护局 大同 037000;

6. 北京市社会科学院 北京 100101

2. Datong Committee of the Communist Party of China, Datong 037300, China;

3. Datong Municipal Government, Datong 037300, China;

4. School of Geographical Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China;

5. Datong Environmental Protection Bureau, Datong 037300, China;

6. Beijing Academy of Social Sciences, Beijing 100101, China

区域开发是指人们为了实现区域的发展目标而组织进行的一系列经济性开发活动,包括开发的形式和战略,采取的措施和手段,以及国家为此而实行的区域政策等[1]。区域经济的发展过程和生产力的空间布局是否符合客观的自然、社会和经济规律,将会对区域经济建设的速度和效益产生直接而重大的影响[2]。因此,区域开发一直是地理学研究中的热点领域和中心课题[3],学者们提出了包括增长极理论[4]、梯度推移理论[5]、点-轴开发理论[6]、中心-外围理论[7]等诸多理论成果,也涌现出了美国田纳西河流域开发、日本国土综合开发、中国西部大开发等诸多区域开发的实践案例。

传统的区域开发理论大多是以经济目标为导向的,即实施开发的主要目的是推动区域经济的发展。但是,经济导向的区域开发思路往往会带来资源的粗放式利用、环境恶化、社会贫富差距扩大等一系列的问题。如在20世纪30年代,美国的西部大开发所引发的北美黑风暴事件[8];德国鲁尔工业区大力发展煤炭、钢铁等重工业所造成的严重空气污染[9];巴西政府在区域开发过程中对亚马逊热带雨林的大量破坏也引发了全世界的广泛关注[10]。我国也同样面临着类似的问题,如东北地区所面临的老工业基地转型发展问题[11],山西省所面临的能源基地转型问题[12],西部大开发过程中的生态环境保护问题等[13]。

面对类似问题,笔者提出了“区域生态再开发”的概念。所谓区域生态再开发,就是针对在工业化发展进程中面临各种资源、环境和生态危机的区域,依托可持续发展、循环经济、低碳经济等生态发展理念,通过发展目标的调整和发展方式的转换,有效地整合各类发展要素,实现区域社会经济的生态化发展。本文以山西省为例,分析了生态再开发理念在区域绿色发展过程中的战略意义,进而提出了在山西省建设“国家生态再开发实验区”的科学构想。

1 理念的提出 1.1 宏观背景开始于18世纪60年代的工业革命将人类带入了工业文明时代,人类的物质财富迅速增加,生活水平也不断提高。但是,工业文明也带来了严重的环境污染和生态破坏。1962年,美国学者蕾切尔·卡森(Rachel Carson)出版了《寂静的春天》一书,第一次大规模引发了公众对环境问题的关注。1972年,罗马俱乐部发表了《增长的极限》研究报告[14],该报告首次挑战和批评了人类传统的发展观,提出通过建立全球意识来解决全球的生存和发展问题。1987年,以挪威首相布伦特兰(Gro Harlem Bruntland)为首的世界环境与发展委员会(WCED)发表了报告《我们共同的未来》,正式提出了可持续发展理论,在世界各国掀起了可持续发展的浪潮[15]。自此以后,提出了清洁生产、循环经济、低碳经济等相关的理论,也带动了全球范围的可持续发展实践活动。生态、绿色和可持续发展已经成为了全球性的共识。

我国也积极参与到了全球可持续发展的浪潮中。2002年6月,我国正式审议通过了《清洁生产促进法》;2009年,《中华人民共和国循环经济促进法》正式实施;2012年11月,在中国共产党第十八次全国代表大会的报告中,生态文明建设首次与经济建设、政治建设、文化建设和社会建设这四大建设一起,纳入到了社会主义建设“五位一体”的总体布局中。建设生态文明,被视为一项关系人民福祉,关乎民族未来的长远大计[16]。2016年8月和12月,中共中央办公厅和国务院办公厅又下发了《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》和《生态文明建设目标评价考核办法》,有力推动了全国生态文明建设工作的深入开展。

山西是我国煤炭资源最为丰富的省份,其探明储量占全国的1/3;全省含煤面积达5.7万平方公里,占全省土地总面积的37%[17]。作为中国重要的资源和能源基地,山西的煤炭产量占中国的1/4,作为无可争议的煤都,为国家的能源安全和经济发展作出了巨大的贡献。但是,山西省长期以来的大规模、群体性和高强度资源开发模式,使其经济发展高度依赖于矿产资源,发展方式较为粗放,引发了产业结构单一、生态环境恶化、资源浪费严重、生产事故频发等一系列的矛盾和问题。尤其是长期高强度的煤炭开采使地下矿体层形成巨大的空洞,出现举世罕见的采空区。因采煤造成的采空区面积近5 000平方公里(约占山西国土面积的3%),其中沉陷区面积约3 000平方公里(占采空区面积60%),受灾人口约230万人。这样的资源开发和区域发展方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。山西省亟需通过不断的改革和创新,探索资源型经济转型发展的新路子。

1.2 战略意义(1)有助于完善可持续发展理论。可持续发展理论自提出以来,受到了全人类的广泛关注。围绕可持续发展这一主题,学者们提出了一系列的绿色发展理念。如主要针对工业生产过程及其产品的清洁生产理念[18],强调资源使用过程中的减量化、再利用、资源化三原则的循环经济理念[19],以及鼓励人们尽可能地减少煤炭、石油等高碳能源消耗,以减少温室气体排放的低碳经济理念[20]等。但是,上述发展理念多是围绕某个具体领域而展开,无法全面解决资源型区域的自然、社会、经济和文化的再发展问题。因此,本文所提出的生态再开发理念,有助于进一步丰富和完善可持续发展的理论体系。

(2)有助于丰富生态文明建设模式。具有中国特色的社会主义生态文明建设是中国社会主义建设的重要组成部分。它是中国共产党历届领导集体对马克思主义生态文明观的继承和发展,也是对人类文明发展作出的重要贡献。2007年10月,在中国共产党第十七次全国代表大会的报告中首次正式提出了我国要建设生态文明,基本形成节约能源、资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式。“十三五”以来,全国的生态文明建设更是蓬勃发展。本文所提出的建设国家生态再开发实验区的科学构想,有助于丰富我国生态文明建设的模式,推动我国生态文明建设的进一步深化。

(3)有助于推动资源转型区域的绿色发展。改革开放以来,我国的社会经济飞速发展,大大提高了人们的生活水平。但是,传统的高污染、高消耗、低效率的经济增长方式也带来了资源、环境、生态等一系列的问题。这些问题在资源、能源驱动的区域尤为突出。山西省是我国典型的资源型地区,中部欠发达省份,如今仍然面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”,亟待破解“资源型经济困局”的重大课题。在山西省建设国家生态再开发实验区,对于推动山西省经济结构的战略性调整,破解长期积累的深层次矛盾,促进经济发展方式转变具有重要意义。山西省的建设经验,也能为类似区域的生态再开发提供宝贵的经验。

2 战略定位国家生态再开发实验区设立的目的是将生态环境作为一种特殊的资本——生态资本来运营,实现其保值增值,促进生态培育与区域发展良性循环发展,把生态优势转化为发展优势,走差异化、特色化发展之路,最终实现发展速度和质量的“双赢”。以生态产业化提升生态产品的供给,以市场化保证生态价值实现,最终以社会化促进民众收益。山西省国家生态再开发实验区战略定位如下。

2.1 国家生态再开发的先行区将山西省的生态再开发与生态文明建设与“一带一路”建设、促进中部地区崛起等国家重大战略进行深度融合,突出生态化的再开发,将“生态+”理念融入到山西省产业发展的全过程、全领域,着力建立健全生态再开发的引导和约束机制,构建生态产业体系,促进生产、消费、流通各环节的生态化,在全国率先走出一条生态再开发的新路子。

2.2 资源产业转型升级的创新区依托山西省国家新型综合能源基地和国家资源型经济转型综合配套改革试验区的建设,结合山西省的实际情况,大力推进改革创新,破除制约资源型经济转型的体制机制障碍,以循环经济和技术进步为基本路径,改造提升资源型产业,培育壮大接续替代产业,大力发展现代服务业,全面推动产业结构的优化升级,探讨资源型产业转型升级的新路径。

2.3 环境治理与生态修复的样板区以汾河流域治理、大同矿区生态修复、大气环境治理为龙头,落实最严格的生态环境保护制度,积极探索和引进矿区生态修复的新方法、新技术,着力解决经济社会发展中突出的环境问题,创新监测预警、督察执法、司法保障等体制机制,健全体现生态文明要求的考核评价机制,构建政府、科研院所、企业、公众“四位一体”的环境治理与生态修复新格局。

2.4 社会和谐稳定发展的示范区将山西省的生态再开发与精准扶贫、中国梦、社会主义精神文明建设等战略思想进行深度融合,探索生态扶贫新模式,加大对就业和创业的支持力度,合理调节收入分配,推进社会管理理念、体制、机制、方法创新,引导全社会参与生态再开发建设,让广大人民群众共享生态发展成果。

3 科学构想当前山西省发展中面临的最大问题可以概括为“低端锁定效应”和“高碳锁定效应”。低端锁定是指在国际垂直专业化分工体系中,后发地区主要依靠自身的劳动力或资源优势,多以初级资源供应或代工模式嵌入全球价值链。然而,这些地区往往会过分依赖低级要素的禀赋优势;而向下竞争政策和交易效率的劣势又会进一步加强对低级要素的路径依赖,难以实现进一步的产业升级,从而被低端锁定在全球产业链中[21]。高碳锁定则是指当一个地区的工业经济长期偏重于碳密集的化石燃料能源系统,形成了一个稳定的技术-制度系统后,受益于长期递增报酬的高碳工业经济系统及其制度体系就会要求保持稳定并抵制变化的发生,阻碍低碳技术的研发和普及,从而产生对现有高碳技术系统的锁定[22]。

面对这样的发展难题,单领域、单要素、小范围的改革策略很难解决山西省转型发展的问题。因此,本文从全要素再整合、全方位再转型和全域再开发3个方面入手,提出了山西省生态再开发的战略构想。

3.1 全要素再整合区域经济发展所需的要素可以大致分为基础要素与高级要素两大类[23]:一是土地、劳动力、矿产资源等基础要素;这是欠发达经济体通常所具有的主要优势要素。二是知识、技术、信息等高级要素;这通常是发达经济体所具有的主要优势要素。在山西省以往的经济发展中,多是通过土地、劳动力、矿产资源等基础要素的整合,推动区域经济的快速发展。但是,要实现山西省区域发展模式的转型升级,就必须利用政策要素,将知识、技术、信息等高级要素与劳动力、自然资源等基础要素紧密结合,形成山西省新的核心竞争力,进而逐渐提升自身在国际国内产业分工中的位置,增加产业分工的收益,突破区域经济低端锁定的束缚。

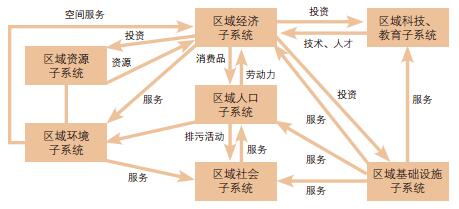

3.2 全方位再转型区域是一个完整的系统(图 1)。区域系统具有综合性、整体性的基本特征,其内部的社会、经济、生态、环境等子系统之间存在着相互联系、相互影响、相互制约的复杂关系。因此,山西省的转型也涉及到社会、经济、生态、文化、制度等各个领域,是一个全方位的系统性工程。

在山西省的全方位转型中,产业结构的转型升级无疑是其中的核心部分。产业转型成功与否,从根本上决定了山西省的生态环境状况和社会发展状况。而宏观层面的政策制度设计,以及科技、教育等环节的推进,也会对山西省的产业转型产生重要的影响。因此,只有以产业转型为龙头,全面推动山西省社会、经济、生态、科技、文化、制度等各个领域的转型,才能够真正实现山西省的转型与发展。

3.3 全域化再开发山西省的生态再开发涉及到劳动力、土地、资本、技术、制度等各种要素,涵盖了社会、经济、生态、科技、文化、制度等各个领域。因此,从区域尺度上看,仅仅从中心城市、产业区或工矿区入手都无法彻底解决山西省的转型发展问题。据此,笔者提出了“全域化再开发”的理念。全域化再开发要求将山西全省作为一个整体,通过全省范围内的统筹和协调,实现整个区域的转型发展。具体包括以下5个方面:(1)各类资源的统筹。即从省域尺度上进行各类资源的统筹安排,实现各种资源的优化配置。(2)各个产业的统筹。即从全局角度上进行产业体系的优化升级和整体布局,破除地方主义思想和唯GDP论。(3)城乡要素的统筹。即通过政策和制度设计,实现各类城乡要素的自由流动和优化配置。(4)生态环境的统筹。通过生态补偿、流域治理、碳交易市场等工具,实现生态环境保护的统筹协调。(5)矿区/非矿区的统筹。通过生态修复、环境治理、社会管理等方式,缓解矿区与非矿区之间的矛盾,实现社会的和谐稳定。

4 对策建议 4.1 国家层面:战略导向与政策支持(1)提升“国家生态再开发实验区”的战略层级。把“国家生态再开发实验区”作为国家战略开展实验、推广,以生态文明建设为抓手,以生态再开发与利用为路径,实现生态再开发实验区有质量的稳定增长、可持续的全面发展。将生态优势转化为发展优势,实现绿色崛起,为全国资源型区域生态文明建设积累经验,提供示范。

(2)坚持生态优先基本战略。建立生态文明建设和区域发展综合决策制度,落实生态文明建设责任制,完善社会监督和公众参与机制,建立生态环境安全保障机制和突发环境事件应急机制;推动资源节约和循环利用,降低能源、水、土地消耗强度,促进生产、流通、消费全过程的减量化、再利用和资源化;优化国土空间开发格局,控制开发强度,调整空间结构,划定生态红线;加强流域、矿山等生态功能敏感区的生态修复。

(3)创新用地政策,支撑发展转型。在提高利用效率基础上,国家给予特殊政策保障资源型城市开展生态文明建设、综合转型发展的土地需求,适当增加土地供应;整合城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦、低效地再利用、露天采矿用地改革试点等政策工具,对生态用地实行特殊倾斜政策促进生态再开发,改进并完善矿业用地制度。

4.2 省级层面:规划协调与优化配置(1)以“多规合一”为统领,落实生态再开发实验区建设的“空间、红线、底线和上限”。以主体功能区规划为基础,以全省域为对象,以空间规划为统领,使“多规合一”,落实生态、农业、城镇“三类空间”和生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条红线”,确定区域发展的环境底线和资源上限,为全省域的生态再开发实验区建设提供保障。

(2)以生态再开发为新动能,推进供给侧结构性改革。生态再开发不仅要满足省域乃至京津冀区域的生态需求,还要提供休闲、文化、康养等生态产品。因此,要以“宜居、宜业、宜游”等为目标推进供给侧结构性改革。在产业转型方面加快建立及完善以市场为主导的化解产能严重过剩矛盾的长效机制,推动低碳循环发展;在人居环境整治方面大力实施设施提升、城市安居、城中村改造和环境提质;在环境综合治理方面推进多污染物综合防治,实行联防联控和流域共治、生态共建,筑牢生态安全屏障,推进矿山生态环境治理和地质灾害防治,建立资源环境承载能力监测预警机制,加快推进排污权交易。

(3)以土地管理制度改革为支撑,服务区域发展。深化城乡建设用地增减挂钩等改革试点,扩大工矿废弃地复垦利用改革试点范围;探索尾矿库节约集约用地管理新模式;开展重度盐碱未利用地转为建设用地改革试点;加快占补平衡指标通过市场化方式流转;推进农村集体经营性建设用地入市、农村土地征收制度和农村宅基地制度改革。

4.3 地方层面:方案实施与项目建设(1)整合政策,形成合力。用好用足国家和省现已出台的各类资金支持政策,整合各类现有资金,加大财政投入力度。衔接落实财政投资支持政策,争取中央、省财政加大转移支付力度。做好生态建设、节能环保、水土保持、循环经济、污水垃圾处理、水利工程、防护林、新能源等项目的组织申报工作,争取尽可能多的中央、省投资支持。充分发挥现有资源节约、生态环境保护等各专项资金的引导作用,支持资源节约和循环利用、新能源和可再生能源开发利用、环境基础设施建设、生态修复与建设、生态文明教育示范基地、生态旅游区建设、应对气候变化、生物多样性保护先进适用技术研发示范、监测执法能力建设等。

(2)政府引导,市场主导。深化自然资源及其产品价格改革,凡是能由市场形成价格的都交给市场,要体现基本需求与非基本需求及资源利用效率高低的差异,体现生态环境损害成本和修复效益。推进矿产资源有偿使用制度改革,调整矿业权使用费征收标准。提高生态资源配置的税收调控能力,进一步加大对新能源、再生资源产业的扶持力度,全面落实资源综合利用税收政策,大力促进节能减排,落实节能环保、新能源、生态建设的税收优惠政策。加强信贷政策窗口指导,完善融资对接机制,推动金融产品和服务方式创新,引导金融机构加大对生态再开发的融资支持。推进银行间市场和跨境人民币业务创新发展,加大金融对节能减排、污染防治等领域的支持力度。推广绿色信贷,探索排污权抵押等融资模式。推进企业环境信用评价,实行分级分类管理,建立环境保护黑名单制度。扩大环境污染责任保险试点,提高企业环境风险防范水平。

(3)空间管制,增减挂钩。加强土地利用规划“三界四区”(规模边界、扩展边界、禁建边界,允许建设区、有条件建设区、限制建设区、禁止建设区)和城乡规划“三区四线”(禁止建设区、限制建设区、适宜建设区,绿线、蓝线、紫线、黄线)管理,做好对接,落实土地用途管制。探索城乡建设用地增减挂钩新模式,在搬迁区域合理安排增减挂钩项目区,腾出的农村建设用地首先复垦为耕地,在优先满足被拆迁区移民安置和发展用地需求的前提下,将节约的建设用地指标在市域内安排使用,并将土地出让增值收益全额返还被拆迁区,促进生态保护和安全防治。对采空塌陷区、污损、压占土地及工矿废弃地等恢复治理后难以作为工商用途及耕种用途的,结合实际情况,整治复垦为公园用地、林地、草地及湖沼水面等“生态用地”。

| [1] | 魏后凯. 区域开发理论研究. 地域研究与开发, 1988(1): 16–19. |

| [2] | 胡序威. 加强区域开发的基础研究. 经济地理, 1991(3): 22–24. |

| [3] | 陆大道. 区域开发研究是地理学的中心课题. 地域研究与开发, 1987(1): 18–21. |

| [4] | Perroux F. Economic space: theory and applications. The Quarterly Journal of Economics, 1950, 64(1): 89–104. DOI:10.2307/1881960 |

| [5] | Vernon R. International investment and international trade in the product cycle. Quarterly Journal of Economics, 1966, 80(2): 190–207. DOI:10.2307/1880689 |

| [6] | 陆大道. 关于"点-轴"空间结构系统的形成机理分析. 地理科学, 2002, 22(1): 1–6. DOI:10.11820/dlkxjz.2002.01.001 |

| [7] | Friedman J R. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. Cambridge: MIT Press, 1966. |

| [8] | 许绯绯. 1934年——持续长达3天的美国"黑风暴"事件. 环境导报, 2003(17): 25. |

| [9] | 秦婉欣. 鲁尔区经验:在发展和环保间寻找平衡——访德国鲁尔区经济促进局局长拉斯姆斯C贝克. 经济, 2016(21): 90–91. DOI:10.3969/j.issn.1007-3825.2016.21.047 |

| [10] | Rodrigues R R, Barros L C D. Tropical rain forest regeneration in an area degraded by mining in Mato Grosso State, Brazil. Forest Ecology & Management, 2004, 190(2): 323–333. |

| [11] | 李许卡, 杨天英, 宋雪. 东北老工业基地转型发展研究——一个文献综述. 经济体制改革, 2016(5): 42–49. |

| [12] | 曹海霞, 王宏英. 新形势下山西煤炭产业转型发展路径研究. 中国煤炭, 2015, 41(1): 6–10. |

| [13] | 邱芳, 马丁丑, 孙小丽, 等. 西部大开发以来甘肃省生态脆弱度变化趋势研究. 生态经济(中文版), 2016, 32(4): 194–198. |

| [14] | Meadows D H, Meadows D L, Randers J, et al. The limits to growth. A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind. The Journal of Politics, 1973, 35(2):513-514. |

| [15] | Cassen R H. Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. International Affairs, 1987, 64(1): 126. |

| [16] | 王贯中, 田爱军, 黄娟, 等. 生态文明视角下江苏省生态工业园区建设及区域差异分析研究. 环境科学与管理, 2013, 38(9): 173–179. |

| [17] | 李文彦. 山西能源基地建设与区域经济发展问题. 经济地理, 1983(3): 163–168. |

| [18] | Moore S B, Ausley L W. Systems thinking and green chemistry in the textile industry: concepts, technologies and benefits. Journal of Cleaner Production, 2004, 12(6): 585–601. DOI:10.1016/S0959-6526(03)00058-1 |

| [19] | Stahel W R. Circular economy. Nature, 2016, 531(7595): 435–438. DOI:10.1038/531435a |

| [20] | Newbery D M. Towards a green energy economy? The EU Energy Union's transition to a low-carbon zero subsidy electricity system – Lessons from the UK's Electricity Market Reform. Applied Energy, 2016(179): 1321–1330. |

| [21] | 胡国恒. 制度红利、能力构建与产业升级中"低端锁定"的破解. 河南师范大学学报哲学社会科学版, 2013, 40(1): 144–148. |

| [22] | 杨玲萍, 吕涛. 我国碳锁定原因分析及解锁策略. 工业技术经济, 2011, 30(4): 151–157. |

| [23] | 陈东, 刘细发. 产业转型升级的高级要素治理——垂直分工再整合背景下的机遇识别. 学习与实践, 2014(8): 14–21. |

| [24] | 吴殿廷, 乔家君, 曹康, 等. 区域分析与规划教程. 北京: 北京师范大学出版社, 2008. |