中国科学院大学 北京 101407

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 101407, China

遥感顾名思义就是“遥远的感知”,通常是指在航天或航空平台上对地球系统或其他天体进行特定电磁波谱段的成像观测,进而获取被观测对象多方面特征信息的技术。现代遥感技术起源于20世纪60年代,以数字化成像方式为特征,是衡量一个国家科技发展水平和综合实力的重要标志,历来被世界主要科技和经济大国所重视。长期以来,美国始终是国际遥感科技发展的主要引领者之一,如美国的全球第一颗气象卫星(1961年)、第一颗陆地观测卫星(1972年)、第一颗海洋卫星(1978年)等。中国政府也特别重视遥感科技的发展,尤其是20世纪80年代以后,我国航天遥感事业取得长足进步,风云气象卫星(1988年以来)、资源系列卫星(1999年以来)、环境减灾系列卫星(2008年以来)、高分系列卫星(2013年以来)、碳卫星(2016年)等重要遥感卫星的成功发射,使我国也已跻身于世界遥感科技的前列。

经过半个多世纪的发展,遥感技术及多领域应用已进入新的阶段。它不但可以被动接收地物反射的自然光,还可以接收地物发射的长波红外辐射,并能够利用合成孔径雷达和激光雷达主动发射电磁波,实现全天候的对地观测。遥感技术与国民经济、生态保护和国防安全的关系也越来越紧密,比如土地资源调查、生态环境监测、农业监测与作物估产、灾害预报与灾情评估、海洋环境调查等,包括与日常生活息息相关的天气预报、空气质量监测、电子地图与导航等活动,遥感都发挥了重大作用。进入21世纪,遥感科技已显现出高空间分辨率、高光谱分辨率、高时间分辨率的“三高”新特征,并开拓了更多的应用新领域。为了更全面地掌握全球遥感科技的发展脉络,本文对遥感成像技术和应用的历史、现状和未来发展进行了概要性论述。

1 高空间分辨率遥感空间分辨率是指能够被光学传感器辨识的单一地物或2个相邻地物间的最小尺寸。空间分辨率越高,遥感图像包含的地物形态信息就越丰富,能识别的目标就越小。目前已经商业化运行的光学遥感卫星的空间分辨率已经达到“亚米级”,如2016年发射的美国WorldView-4卫星能够提供0.3 m分辨率的高清晰地面图像。近年来,随着我国空间技术的快速发展,特别是高分辨率对地观测系统重大专项的实施,我国的卫星遥感技术也迈入了亚米级时代,高分2号卫星(GF-2)全色谱段星下点空间分辨率达到0.8 m(图 1)

|

| 图 1 上海陆家嘴高分辨率图像 GF-2号卫星0.8 m全色与3.2 m多光谱融合结果,2014年9月25日接收 |

与中低空间分辨率遥感卫星相比,新型高分辨遥感卫星的成像传感器(如CCD、CMOS等)受光元件越来越小,时间延迟积分(TDI)级数越来越高,卫星平台的通信能力、机动能力、指向稳定性等也越来越好。但是,高空间分辨率遥感受传感器技术限制,其幅宽一般较窄,卫星重访周期也相对较长,可以利用单星侧摆或星座组网等方式进行改善。

高空间分辨率图像(简称“高分图像”)包含了地物丰富的纹理、形状、结构、邻域关系等信息,可主要应用于地物分类、目标提取与识别、变化检测等[1]。基于高分图像,可以充分提取图像地物的上下文语义信息,将图像分类从像元级提高到对象级。比如,自适应马尔科夫随机场模型或者GIS辅助遥感图像分类都是充分利用精细的空间信息结构实现对光谱分类结果的重定义,提高图像分类精度[2, 3]。此外,稀疏表示和深度学习方法在高分图像分析中的应用研究也非常活跃。稀疏表示理论能够从复杂庞大的数据中分离出影像的主要特征,深度学习方法则通过对深层网络结构进行训练提取图像所具有的深层次的结构特征。高分图像的变化检测可以采用基于对象的方法,通过设计适当的分割算法或目标提取算法,实现对地物覆盖类型(如建筑物、水体等)或目标(如车辆、舰船等)的变化分析。

当前,商业化高分图像的多领域应用发展迅速。在农业方面,法国SPOT-5 2.5 m融合图像已经被应用于农作物种植面积的小区域精细抽样调查,基于空间排列结构特征分析,可以实现人工种植园中冬小麦、水稻和棉花等种植区域的提取。城市规划管理方面,GF-2图像可准确地识别城市街道、行道绿地、公园、建筑物、甚至车辆数量信息(图 1)。海岸带调查方面,应用美国WorldView-2高分数据大幅提高了海岸线提取的精度,实现了围填海状况监测。在灾情评估方面,高分图像可以实现滑坡和洪水淹没区快速提取、建筑物毁坏等监测,还可利用如美国IKONOS高分影像生成立体像对地震灾害前后房屋做精准的损毁状况评估[4]。在军事国防方面,高分图像可以精确识别敌方的人员与装备,包括装备的型号、数量、调动等重要信息。

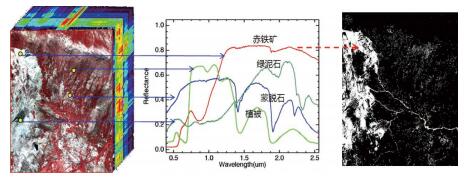

2 高光谱分辨率遥感起源于20世纪80年代的高光谱分辨率遥感又称为高光谱遥感(Hyperspectral Remote Sensing),它利用成像光谱仪在连续的几十个甚至几百个光谱通道获取地物辐射信息,在取得地物空间图像同时,每个像元都能够得到一条包含地物诊断性光谱特征的连续光谱曲线[5-7](图 2)。

世界上第一台成像光谱仪AIS-1于1983年在美国研制成功。1987年,美国又推出了第二代高光谱成像仪AVIRIS,并持续不断更新换代,已成为美国航空航天高光谱遥感科技发展的孵化器。此后,许多国家先后研制了多种类型航空成像光谱仪,如加拿大的CASI、德国的ROSIS、澳大利亚的HyMap等。在经过航空试验和成功应用之后,1999年底美国新千年计划EO-1卫星搭载了具有200多个波段的Hyperion航天成像光谱仪,正式开启了航天高光谱遥感时代。我国高光谱遥感科技发展几乎与美国同步,1989年中科院研制了我国第一台模块化航空成像光谱仪(MAIS),并在20世纪90年代又陆续研发了推帚式成像光谱仪(PHI)、新型模块化成像光谱仪(OMIS)、轻型高稳定度干涉成像光谱仪(LASIS)等。2002年“神舟三号”搭载了我国第一台航天成像光谱仪,此后我国发射的“嫦娥-1”探月卫星、环境与减灾小卫星(HJ-1)星座、风云气象卫星、GF-5卫星等也都搭载了航天成像光谱仪。

高光谱遥感突出特点和优势使其在众多领域发挥着越来越重要的作用。比如通过对矿物元素的诊断性光谱特征分析,高光谱遥感能够实现对矿物成分及其丰度进行精确识别和填图;在植被研究方面,通过高光谱数据能够反演植被物理和化学参数,进行作物长势监测、品质评估等;在水质监测方面,通过对水中叶绿素、黄色物质、悬浮物等成分的光谱反演,可以掌握水华爆发、黑臭水体分布以及污染来源等;高光谱遥感技术从其起步就被赋予了强烈的军事应用色彩,在军事目标侦察、阵地与装备伪装识别、战场环境背景分析等方面有巨大应用潜力。我国的高光谱遥感科技发展一直处于国际前列,中科院自主研发的高光谱图像处理与分析通用软件系统(HIPAS)被国际同行评为国际六大顶尖高光谱图像处理软件之一[8],并在高光谱遥感应用方面实现了向美、日、澳等发达国家的技术输出,成果在国际上产生了重大影响。

近年来,成像光谱技术也逐渐渗透进了各种非传统遥感行业,比如在医学、生物、刑侦、考古、文物保护等领域开展了广泛的探索性应用。2006年中科院成功研制了国内首套摆扫式地面成像光谱仪,并与故宫博物院等单位合作在古画、唐卡、壁画、墨书等文物的识别和鉴别方面取得了开创性成果[9]。光谱分析技术与智能手机的融合诞生了面向普通民众的高光谱应用,借助于嵌入到智能手机里的光谱仪,人们能够随时随地用手机快速检测果蔬农药残留和食品品质安全等信息。

3 高时间分辨率遥感卫星遥感观测的时间分辨率(或卫星重访周期)是指在同一区域进行相邻2次观测的最小时间间隔,间隔越小,时间分辨率越高。由于气象观测的特殊性要求,在21世纪初之前,高时间分辨率遥感卫星绝大多数都是气象卫星。最具代表性的有美国三代气象观测卫星,即第一代“泰罗斯”(TIROS)系列(1960—1965年)、第二代“艾托斯”(ITOS)/“诺阿”(NOAA)系列(1970—1976年)、第三代TIROS-N/NOAA系列(1978年至今)。其中至今仍广泛应用的NOAA系列卫星采用双星运行,同一地区每天重复观测4次。我国气象卫星自1988年成功发射风云一号以来,至今已发展至风云二号、三号、四号共15颗。风云一号气象卫星可以每天2次对同一地区进行观测;风云二号气象卫星每半小时对地观测1次,双星错开观测,可以达到每15分钟观测1次地球。除了上述气象卫星外,1999年12月和2002年5月,美国国家航空航天局(NASA)分别发射以陆地观测为主的高时间分辨率遥感卫星,即Terra与Aqua卫星,两颗星相互配合,每1—2天可重复观测地球。这些高时间分辨率遥感影像其空间分辨率相对较低,一般都在百米级或公里级。近年来,随着高分辨率成像技术和卫星组网观测技术的发展,陆续出现了一些拥有中高空间分辨率的地球静止轨道卫星和具有高空间分辨率的小卫星星座,如我国2015年底发射的高分四号(GF-4)静止轨道卫星,空间分辨率为50 m;预计2030年实现138颗小卫星组网的“吉林一号”后续卫星星座,空间分辨率为1.12 m,届时将具备对全球任意点10分钟以内重访观测。

高时间分辨率遥感与高空间、高光谱遥感技术相结合是未来遥感科技发展的一个新趋势,它能够实现地物类型与理化特性的精准反演和高时频变化监测。高时间分辨率遥感已经在全球变化及其产生的重大环境问题研究方面发挥了重要作用,它也能够为交通、农业、渔业、水利、林业、军事等部门提供重要的实时监测信息。具体应用主要体现在以下3个方面:(1)全球或区域土地利用/覆盖变化监测。高时间分辨率遥感能够通过植被指数等参数时间立方体分析,精确监测作物种植、退耕还林、退牧还草、围湖造田、植树造林、森林砍伐等植被生长状况变化或工程进展情况[11, 12]。(2)气象及灾害监测预报。高时间分辨率的遥感卫星可以对台风、寒潮、暴雨、洪水、沙尘暴、雾霾等灾害天气现象实时监测和预报,还能够准确量测洪涝灾害水淹区域、草原或森林火灾过火区域、地震滑坡泥石流影响区域等,以及大区域实时监测农业旱灾、近海与湖泊水华暴发(图 3)、草原或森林虫害、农作物病虫害等自然灾害现象。(3)舰船或陆上移动目标的实时监控。利用地球静止轨道遥感卫星或者高空间分辨率遥感卫星星座,基于图像目标自动识别技术,锁定航母等大型舰船和高价值移动目标,对其移动状况可以进行实时或准实时监控。

|

| 图 3 基于MODIS每天L1B数据的2007年5月14—29日太湖水华(绿色区域)暴发动态监测 |

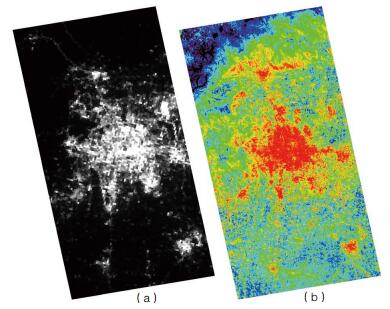

红外遥感是通过获取地物反射或发射出的红外热辐射能量信息来感知地物特性的技术,热辐射量级大小不仅与目标物的表面温度有关,而且也是目标物构成成分以及观测角度的函数。受大气作用影响,卫星传感器入瞳处的热辐射主要集中于3—5 μm和8—14 μm 2个大气窗口,前者为中红外窗口区,反射和发射特性同等重要;后者为热红外窗口区,以目标物发射的热辐射为主。由于任何温度高于绝对零度(0K或_273ºC)的物体都会不断地向外界以电磁波的形式发射热辐射,使得热红外遥感能够实现对目标物的全天时遥感监测。图 4展示了夜晚灯光数据和相应的热红外亮温数据对比图,图 4(a)是在夜晚采用可见光-近红外宽通道实现了低照度遥感观测,可以大致获取地表微光信息的空间分布;图 4(b)是采用热红外遥感技术获取了地表热辐射的空间分布状况,揭示了更多城市地表特性。

|

| 图 4 北京城区可见光-近红外通道夜晚灯光数据和对应的热红外亮温数据对比图 (a)2012年9月15日VIIRS/NPP DNB通道(可见光-近红外通道,波长范围0.5—0.9 μm,空间分辨率750 m)的灯光数据;(b)2011年5月6日ASTER/Terra传感器第14通道(热红外通道,波长范围10.95—11.65 μm,空间分辨率90 m)的亮温数据 |

1978年美国成功发射热容量制图卫星HCMM,首次实现了利用卫星观测地球表面的温度差异。此后40年间,热红外遥感取得长足发展,民用卫星的空间分辨率已从最初的数千米提升至百米甚至十米级。我国计划于2017年发射的高分5号(GF-5)卫星将搭载一台全谱段光谱成像仪,其热红外空间分辨率将达到40 m。在空间分辨率显著提升的同时,热红外遥感的时间分辨率也在逐步改善,由传统的多天间隔观测缩短为逐小时观测甚至更短,我国在2016年发射的第二代静止气象卫星风云4号搭载了一台多通道扫描成像辐射计AGRI,其热红外的地球圆盘图成像时间为15分钟。除此之外,热红外遥感的探测通道也从早期的1—2个通道进入到了高光谱时代,风云4号上搭载的干涉式大气垂直探测仪GIIRS共有1 650个中红外和热红外通道,光谱分辨率达到0.625 cm-1。热红外遥感应用所涉及的关键地表参数是地表温度和发射率,两者的遥感反演精度也日新月异,遥感观测的时间、空间、光谱以及角度信息都逐步引入到遥感反演方法中[13, 14]。目前海表温度反演误差控制在0.3 K、陆表温度误差控制在1.0 K、地表发射率误差控制在0.01的水平。与此同时,单星遥感反演也逐步被多星组网反演模式替代,可用于获取全球长时间且时空连续的地表温度产品。

目前,中红外和热红外遥感在农情监测、灾害监测、城市热岛效应、地质探测、环境污染以及军事等领域都有很广泛的研究。在农业方面,热红外遥感已经被用于农田蒸散的定量计算,有助于人们科学合理地调控土壤水分。在减灾应用方面,主要用于地震和林火监测等,通过震前地表温度异常的监测,可以对地震预测的发展提供大量数据支持;通过多时相的中红外和热红外遥感图像对比,可以及时掌握林火蔓延情况。在城市热岛效应研究方面,通过热红外遥感可以准确获取地表温度或者空气温度的时空分布信息。在地质勘探和环境污染监测方面,主要应用于地下水、地热和矿物的探测,以及秸秆燃烧、温水污染和沙尘监测等。在国防安全领域,主要应用于军事目标的红外侦查、红外夜视和红外预警等,通过观测目标和背景的中红外或热红外辐射强弱差别可以识别出由于伪装或者观测条件不佳(夜间和不良天气)而难以发现的军事目标。

5 合成孔径雷达遥感微波遥感技术是通过接收地物在微波波段(波长为1 mm至1 m)的电磁辐射和散射能量,以探测和识别远距离物体的技术,微波遥感技术具有全天候昼夜工作能力,能穿透云层,不易受气象条件和日照水平的影响。微波遥感按其工作原理可分为有发射源的主动微波遥感和无发射源的被动微波遥感,合成孔径雷达(SAR)就属于一种高分辨率二维成像的主动微波遥感,它也是目前微波成像遥感应用最广的技术。SAR的主要成像参数包括工作频率、极化方式和观测模式等,常用波段包括:X波段(2.5—3.75 cm)、C波段(3.75—7.5 cm)、S波段(7.5—15 cm)等。极化方式是指发射和接收电磁波的极化特性,例如,VH代表发射和接收信号的极化方式分别为垂直极化和水平极化;观测模式主要包括高分辨率模式、条带模式和扫描模式等,分别对应不同的观测几何和成像特点。

1957年8月,美国密歇根大学与美国军方合作研究的SAR实验系统成功地获得了第一幅全聚焦的SAR图像,1978年5月美国宇航局(NASA)发射了海洋一号卫星(Seasat-A),首次装载了合成孔径雷达,对地球表面1亿km2的面积进行了测绘。而后40年间,SAR遥感技术凭借所特有的全天时、全天候以及对某些地物的穿透能力,广泛应用于全球变化、资源勘查、环境监测、灾害评估、城市规划等领域。特别是,随着20世纪90年代雷达技术和SAR数据地学物理参数反演建模技术的进步,SAR技术的发展模式逐步实现了从技术推动到用户需求拉动的转换,全球至今已有超过15个正在运行的星载SAR系统[15]。

SAR图像在几何和辐射特征上与光学遥感图像有着显著差异,几何方面的差异主要体现在由于侧视测距成像机制引起的阴影、叠掩和透视收缩现象。SAR图像同样也有复杂的辐射特征,在图像上主要体现为包含斑点噪声的明暗纹理结构,它是由于不同地物在不同频段、不同极化方式、不同方向等成像参数下的电磁波散射特性,以及一个瞬时视场内部随机分布的多个散射单元的电磁波信号叠加造成的。

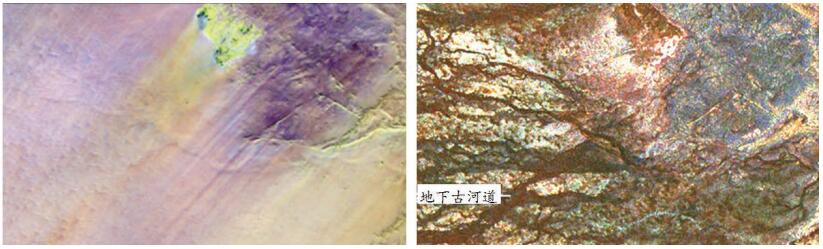

SAR技术具有全天时全天候的观测能力,除了广泛应用于恶劣天气和夜间成像观测外,还可以用来测量土壤湿度、雪被深度和地质构造等,非洲撒哈拉沙漠地下古河道的发现正是依赖于这个特殊能力(图 5)。微波遥感器借助多次观测或者同步多视角观测数据可以进行干涉测量,从而实现目标三维地貌高精度成像和地壳微小移动高精度检测等,例如,当前全球应用广泛的30 m分辨率数字高程模型SRTM数据产品就是通过美国航天干涉SAR技术实现的。

|

| 图 5 通过SAR发现撒哈拉沙漠浅埋的古河道 左图是美国陆地卫星光学影像无明显指示,右图是对应区域SAR图像,可以明显看出曾作为绿洲水源供给的古河道的痕迹。图片来自NASA/JPL |

从传感器成像和数据获取能力来看,SAR(特别是航天SAR)技术发展在经历了单波段单极化SAR、多波段多极化SAR、极化SAR和干涉SAR 3个阶段后,如今已经进入新的发展时期。近年来,不断涌现出来的极化干涉SAR(PolinSAR)、三维/四维SAR(3D/4D SAR)、双站/多站SAR(Bi-/Multistatic SAR)和数字波束形成SAR(DBF SAR)等前沿雷达技术则代表了第四阶段SAR或新一代SAR的问世[16]。新一代SAR具备双/多站或星座观测、极化干涉测量、高分宽幅测绘以及三维结构信息获取等先进成像技术,它们将在全球环境变化、全球森林监测、全球水循环和碳循环、城市三维信息获取以及对月探测等领域中发挥更加重要的作用。

6 激光雷达遥感激光雷达(LiDAR)是激光探测及测距系统的简称,是一种有发射源的主动遥感系统。LiDAR是测定光波往返发射器与被测物体之间的时间,进而计算两者之间的距离,通过记录一个单发射脉冲返回的首回波、中间多个回波与最后回波,分析获得地表物体的三维结构信息。LiDAR系统的主要参数包括脉冲宽度、脉冲重复频率、单脉冲能量以及光束发散角等。LiDAR获取的离散点云数据经过处理后,即可生成高精度的数字高程模型(DEM)和数字表面模型(DSM)产品。

近年来星载、机载、地面等LiDAR系统不断涌现,其相关产业整体每年以近24%的速度增长,机载和地面LiDAR系统已经能够将扫描误差控制在厘米甚至毫米级别。LiDAR测量技术最早是美国Syracuse大学的研究人员基于机载平台进行近海岸线水深测量;德国于1993年推出首个商用机载LiDAR系统TopScan ALTM1020,用于快速获取森林结构信息,如树木定位、树高计算、树冠体积估测等。星载LiDAR方面,美国NASA于2003年发射的地球科学激光测高仪系统(GLAS)是第一个在地球轨道上进行长期连续全球对地观测的激光雷达系统,其激光脉宽为5 ns,脉冲能量包括1 064 nm波段用于测量地形表面特征,以及532 nm可见光波段测量气溶胶和其他大气特性。中国于2007年发射的嫦娥一号激光高度计是我国第一个星载激光雷达系统,在轨运行期间,共获取912万点有效数据,得到的月球两极高程数据填补世界空白。星载LiDAR系统的特点是运行轨道高、观测视野广,可以测量陆地表面粗糙度和反射率、植被冠层高度、雪盖面和冰川的表面特征等,适用于大尺度全球范围的冰川、海冰和森林监测。

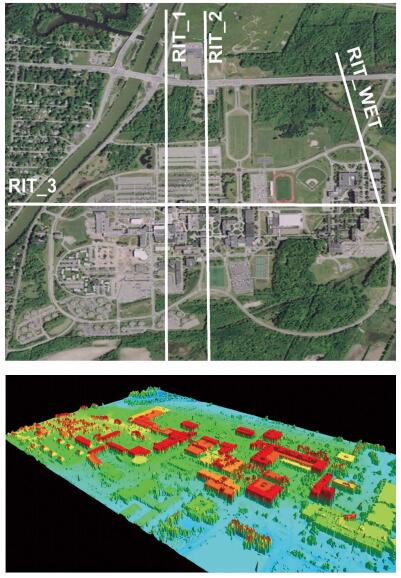

同时,LiDAR数据与其他遥感数据复合利用成为当前遥感应用研究的一个热点,例如将LiDAR高度数据和地物光谱、空间、纹理等特征数据融合实现城市地物高精度精细分类(图 6)。从高密度点云LiDAR数据可以提取地物精确的边界信息,将其作为空间项权重系数代入基于边界约束的马尔科夫随机场算法,结合高光谱图像数据就能够大大提高城市区域分类精度[17]。

|

| 图 6 美国罗彻斯特理工学院校园航空数据(Herweg et al,2012) 上图:平面光学图像及航线;下图:LiDAR图像 |

近年来一些新型电磁波遥感以及非电磁波遥感成像技术不断有所突破,如偏振遥感和卫星重力测量。偏振遥感(Polarization in Remote Sensing)是近年来倍受关注的一种新兴的电磁波遥感技术,它能够探测到地物的偏振度、偏振方位角等偏振特性。搭载在日本ADEOS-I卫星(1996年发射,8个月后卫星失效)的地球反射偏振测量仪POLDER-1,是第一颗偏振遥感卫星。法国PARASOL卫星(2004年发射)携带的POLDER偏振仪运行稳定,在大气气溶胶监测等方面取得成果。

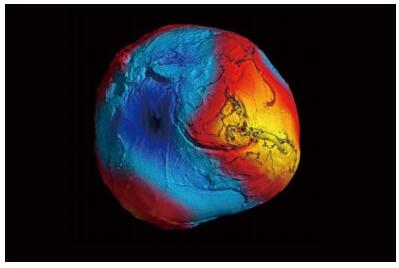

卫星重力测量(Satellite Gravity Survey)是通过检测卫星运行轨道在受到地球重力场及其他因素的影响下产生的扰动情况来计算出地球外部空间的重力场,进而解析出地球表层及内部物质的空间分布信息。目前已经发射的重力卫星包括德国CHAMP卫星(2000年发射)、美国/德国合作研制的GRACE卫星(2002年发射)和欧盟GOCE卫星(2009年发射),后续的GRACE FollowOn预计在2017年发射升空。美国地理空间情报局利用GRACE卫星、欧空局利用GOCE重力卫星分别获得了高精度地球重力场模型(图 7)。GOCE重力卫星图像还被用来发现地热潜力区域,这有助于提升地热能源开发效率、降低成本。我国目前已有低低跟踪重力卫星发展规划,用于探索地球和其他天体的内部结构信息。

|

| 图 7 基于GOCE重力卫星绘制的高精度地球引力分布图(欧空局2013年发布) |

应用需求是推动遥感技术不断发展的驱动力,未来遥感卫星系统将围绕精准化、便捷化、大众化的要求向智能化方向转变;在传统航空航天遥感技术持续进步的同时,无人机遥感以其灵活机动的数据获取方式将呈现井喷式的发展;伴随着大数据技术的兴起,遥感大数据分析已经进入蓄势待发的节奏。

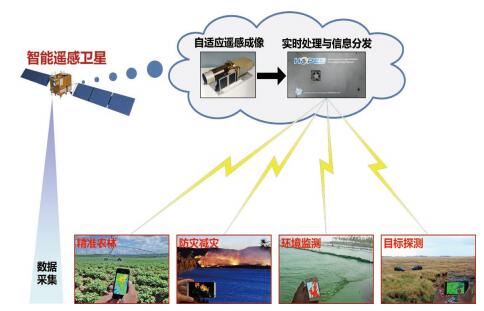

当前的遥感卫星都是通过综合平衡多种要素以设置固定的成像参数,卫星一旦发射和投入使用,成像参数不能灵活调整,从而无法针对不同的应用需求提供最优的遥感观测数据。另一方面,现有遥感卫星任务链主要由地面任务规划、遥感数据星上存储、星地数传和地面接收处理等环节组成,信息获取链条长,严重影响了遥感卫星的使用时效。综上,需要构建具有星上成像参数自动优化、星上信息快速处理和下传能力的“智能型”遥感卫星系统。相比于传统遥感卫星,智能遥感卫星系统主要包括两方面核心关键技术[18]:一是遥感成像参数自适应调节技术,二是星上数据实时处理与信息快速生成技术[19]。智能遥感卫星系统不仅具有差异性数据的获取功能,而且具备智能化的信息感知能力;不仅能够按需获取针对性的高质量数据,还能够在数据采集的同时实时生产信息,便捷化地服务于普通大众用户(图 8)。人们可以像使用GPS一样随时用手机接收智能遥感卫星下传的高个性化、高时效性的信息,从而大大推进遥感技术的大众化和商业化发展。

|

| 图 8 智能遥感卫星应用 自适应遥感成像是指可以面向不同应用需要进行遥感器成像模式的自适应优化,实时处理与信息分发是指可实现遥感数据的边获取边处理以及信息从卫星直接快速分发给终端用户 |

近年来,随着无人机技术和传感器小型化技术不断取得了新的突破,无人机遥感系统呈现井喷式发展模式,它具有成本低、灵活机动、实时性强、可扩展性大和云下高分辨率成像等突出特点,根据预测2017年全球无人机的产量将接近300万架。无人机系统种类繁多,在尺寸、重量、航程、飞行高度、飞行速度等多方面都有较大差异,既有如美国的全球鹰和中国的翼龙-Ⅱ等大型无人机系统,也有美国研制的重量不到0.6 kg的Nano-Hyperspec系统。无人机系统也可以挂装几乎所有种类的主动和被动遥感载荷,微软的UFO相机一次飞行可获取全色、彩色、近红外以及倾斜影像数据。展望未来,无人机群的协同应用、机上数据的实时云端处理、物联网的融入等都将使无人机遥感迎来更大的发展机遇。

2007年1月,图灵奖获得者吉姆·格雷在“科学方法的一次革命”演讲中提出了科学研究的第四类范式:数据密集型科学发现——大数据[20, 21]。大数据既是一类数据,更是一项包含“对数据对象的处理行为”的信息挖掘与应用技术[22, 23]。遥感大数据具有典型的5V特征,即体量巨大(Volume)、种类繁多(Variety)、动态多变(Velocity)、冗余模糊(Veracity)和高内在价值(Value)。近年来,天地一体化对地观测技术发展为开展遥感大数据分析提供了超高维度和超高频次的地球表层系统多样化辅助认知数据。传感网、移动互联网和物联网飞速构建起了强大的数字采集和网络发布能力,它们将数百公里上空运行的卫星和一个个地面行走的传感设备紧密地联系在了一起,而深度学习和人工智能科技的发展更为遥感大数据分析插上了腾飞的翅膀,它将引发一场遥感领域前所未有的革命。

| [1] | Richards J A. Remote Sensing Digital Image Analysis -An Introduction. Berlin, German: Springer Berlin Heidelberg, 2012. |

| [2] | Zhang B, Li S, Jia X, et al. Adaptive markov random field approach for classification of hyperspectral imagery. Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE, 2011(8): 973–977. |

| [3] | Zhang B, Ji aX, Chen Z C, et al. A patch-based image classification by integrating hyperspectral data with GIS. International Journal of Remote Sensing, 2006, 27(15): 3337–3346. DOI:10.1080/01431160500409577 |

| [4] | Tong X, Hong Z, Liu S, et al. Building-damage detection using pre-and post-seismic high-resolution satellite stereo imagery: a case study of the May 2008 Wenchuan earthquake. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2012, 68(3): 13–27. |

| [5] | Goetz A F H, Vane G, Solomon J, et al. Imaging spectrometry for Earth remote sensing. Science, 1985, 228(1704): 1147–1153. |

| [6] | Goetz A F H. Three decades of hyperspectral remote sensing of the Earth: A personal view. Remote Sensing of Environment, 2009(113): S5–S16. |

| [7] | 张兵. 高光谱图像处理与信息提取前沿. 遥感学报, 2016, 20(5): 1062–1090. |

| [8] | Zhang B, Wang X J, Liu J G, et al. Hyperspectral image processing and analysis system (HIPAS) and its application. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2000, 66(5): 605–609. |

| [9] | 童庆禧, 张兵, 张立福. 中国高光谱遥感的前沿进展. 遥感学报, 2016, 20(5): 689–707. |

| [10] | Zhang B, Wu D, Zhang L, et al. Application of hyperspectral remote sensing for environment monitoring in mining areas. Environmental Earth Sciences, 2012, 65(3): 649–658. DOI:10.1007/s12665-011-1112-y |

| [11] | Peng D L, Zhang B, Liu L Y, et al. Characteristics and drivers of global NDVI-based FPAR from 1982 to 2006. Global Biogeochemical Cycles, 2012, 26(3): 1–15. |

| [12] | Zhang B, Zhang X, Liu T. Dynamic analysis of hyperspectral vegetation indices. Proceedings of SPIE, 2001(4548): 32–38. |

| [13] | Li Z L, Wu H, Wang N, et al. Land surface emissivity retrieval from satellite data. International Journal of Remote Sensing, 2013, 34(9-10): 3084–3127. DOI:10.1080/01431161.2012.716540 |

| [14] | Li Z L, Tang B H, Wu H, et al. Satellite-derived land surface temperature: Current status and perspectives. Remote Sensing of Environment, 2013, 131(4): 14–37. |

| [15] | Moreira A, Prats-IraolaP, Younis M, et al. A tutorial on synthetic aperture radar. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2013(3): 6–43. |

| [16] | 郭华东, 李新武. 新一代SAR对地观测技术特点与应用拓展. 科学通报, 2011, 56(15): 1155–1168. |

| [17] | Ni Li, Gao L R, Li S S, et al. Edge-constrained Markov randomfield classification by integrating hyperspectral image with LiDAR data over urban areas. Journal of Applied Remote Sensing, 2014, 8(1): 1–13. |

| [18] | 张兵. 智能遥感卫星系统. 遥感学报, 2011, 15(3): 415–431. |

| [19] | Yang B, Yang M, Antonio P, et al. Dual-mode FPGA implementation of target and anomaly detection algorithms for real-time hyperspectral imaging. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2015, 8(6): 2950–2961. DOI:10.1109/JSTARS.2015.2388797 |

| [20] | Hey T, Tansley S, Tolle K. The fourth paradigm: data-intensive scientific Discovery. Microsoft, 2009. |

| [21] | Schönberger V M, Cukier K. Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013. |

| [22] | Chi M, Antonio J P, Jon A, et al. Forward to the special issue on big data in remote sensing. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2015, 8(10): 4607–4609. DOI:10.1109/JSTARS.2015.2513662 |

| [23] | Stewart I D, Oke T R. Local climate zones for urban temperature studies. Bulletin of the American Meteorological Society, 2012, 93(12): 1879–1900. DOI:10.1175/BAMS-D-11-00019.1 |