2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190;

3. 中国科学院大学 北京 100049

2. Institute of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2013年,十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出:“严格按照主体功能区定位推动发展,建立国家公园体制。”这为我国西藏自治区的发展指明了战略方向。按照未调整的全国和西藏主体功能区规划,西藏约有72.30%的土地面积被定位为重点生态功能区,是全国重点生态功能区比重最高的省区之一。实施主体功能区战略面临的最大难点问题之一,就是以人均收入衡量人民生活水平在不同功能区之间存在着巨大的差距。2016年,全国优化和重点开发区(即重点城镇化地区)与重点生态功能的限制开发区之间的农民人均纯收入比为1.63 : 1,全国城乡居民收入比为2.72 : 1;而西藏城乡居民收入比达到2.99 : 1。如何提升重点生态功能区的人民生活水平,成为主体功能区配套政策体系的主要指向。若生态效益、社会效益和经济效益在不同类型功能区难以实现统一,就难以实现主体功能区规划。

西藏不仅自然生态系统价值独特,而且人文生态系统也是中华文明的宝贵财富。如何在保护西藏自然和人文生态系统中谋求可持续发展,如何协调人与自然、社会与环境、发展与保护之间的关系,不仅是西藏发展抉择所面临的核心问题,也是事关我国优化国土空间开发保护格局的重大战略,事关全球可持续发展的总体进程[1-4]。2017年8月29日召开的中央全面深化改革领导小组第三十八次会议明确指出:“建设主体功能区是我国经济发展和生态环境保护的大战略。”习近平总书记在祝贺第二次青藏高原综合科学考察研究的贺信中希望:“着力解决青藏高原资源环境承载力、灾害风险、绿色发展途径等方面的问题。”建设第三极国家公园群是西藏贯彻落实习总书记和党中央指示要求的具体行动,是西藏落实主体功能区大战略、走绿色发展之路的科学抉择。

第三极国家公园群是依托青藏高原独特的自然和人文景观,由雅鲁藏布大峡谷、那曲色林错、阿里札达土林、青海三江源以及珠穆朗玛峰、羌塘无人区等为主体,结合青藏高原边缘地区一系列国家公园所组成的全球集中度最高、覆盖地域最广、品质上乘、特色鲜明的公园群[5-7]。建设第三极国家公园群,是青藏高原在大尺度空间实现可持续发展的最佳路径,是实现第三极地区重要自然资源国家所有、全民共享、世代传承的根本途径。同时,研究第三极国家公园群建设的科学方案,对探索生态敏感地区绿色发展规律、开发合理环境容量测算方法与生态修复提升发展潜力工程技术、探索大数据智能化条件下国家公园现代化建设和管理运行新模式具有全球示范意义。

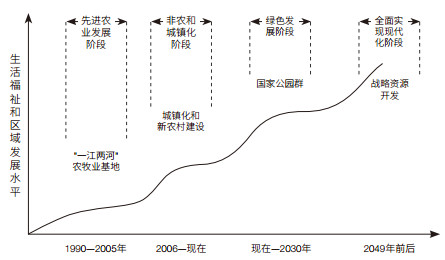

1.1 建设第三极国家公园群符合区域可持续发展规律 1.1.1 第三极国家公园群将成为推动西藏跨上第三个发展台阶的新动能1959年以来,西藏自治区经历了两个重要的发展阶段。第一个阶段是始于“八五”时期的“一江两河”重点农牧业基地开发为代表的现代农牧业建设,使西藏迈上了第一个发展台阶,彻底改变了农副产品生产和供给的状态,显著提升了西藏人民的初级生活水平[8-10]。同1990年相比,2005年增幅最大的农副产品依次为:花生(增长1 300%,下同)、青饲料(448%)、蔬菜(408%)、油菜籽(267%)、水果(103%),稻谷、小麦和青稞等主要农作物的增长率也达到55%—66%。第二个阶段是西部大开发,特别是近两个五年计划时期推进的新型城镇化和新农村建设,使西藏迈上了第二个发展台阶,现代工业和服务业经济比重显著提升,城镇化率从2006年的21.13%,增长到2015年的27.74%,打破了西藏城镇化水平长期徘徊不前的状态,西藏人民实现了与全国人民共享改革开放成果,有望同步实现第一个百年奋斗目标。

当前以及未来一段时间,谋划第二个百年奋斗目标,特别是探索符合生态文明要求的、富有竞争力的现代化建设路径,是西藏自治区政府和人民在党的十九大后所要回答的一个重大战略问题。新的发展阶段呼唤新的发展模式,在守住生态红线、建设生态安全屏障的前提下,科学谋划全域旅游将成为西藏下一步提升的关键。针对人口分布相对稀少、农牧业发展条件受到限制、但生态景观价值突出的广大区域,采用建设第三极国家公园群的方式进行保护中的利用,是西藏全域旅游的“重头戏”,是助推西藏跨上第三个发展阶段的新动能。可将西藏丰富的能源矿产资源作为战略储备资源,待到新技术新工艺能够实现对自然和人文生态系统最小扰动时进行合理开发,将成为未来西藏经济地位再次得到提升、步入第四个发展阶段的新契机(图 1)。

|

| 图 1 西藏实现现代化的4个发展阶段 |

党的“十八大”以来,以习近平同志为核心的党中央深入研究西藏经济社会发展和长治久安大计,确立了西藏的战略定位是:重要的国家安全屏障,也是重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地、重要的高原特色农产品基地、重要的中华民族特色文化保护地、重要的世界旅游目的地①。这一科学决断和决策部署,为西藏雪域高原绘就了面向未来的宏伟蓝图。第三极国家公园群建设是打造世界旅游目的地的直接举措,是生态安全屏障建设和中华民族特色文化保护的重要途径,有助于国家安全屏障和战略资源储备基地的建设,符合中央对西藏发展的战略定位。

① 习近平.习近平在庆祝西藏和平解放六十周年大会上的讲话.人民日报, 2011-7-20

1.1.3 建设第三极国家公园群适应人类发展不断增长的旅游消费需求2006年青藏铁路开通后,西藏旅游业得到快速发展, 短短6年时间旅游总人数就从2006年的92.9万人次增至2012年的1 058.4万人次,增长了10.4倍;西藏年旅游人次与当地常住人口之比远超出我国东部地区,达到352.4%。此后一直保持增长态势,而且自驾游等新的旅游业态发展迅速、国际游客潜在需求极其旺盛。这种趋势是符合人类发展的基本规律,当人们生活步入富裕阶段,收入的增量中用于旅游、观光、体验等大旅游的支出额所占比重呈持续增加的态势。这种需求的增长,必然拉动有限的高品质旅游资源供给的增值。而生态化旅游、学习性旅游和高端旅游的发展将不断促进旅游业成为绿色发展的重要领域。因此,西藏尽快提出第三极国家公园群建设的科学策划方案,对于规范现状旅游业向生态化发展、引领和打造学习性和高端旅游,具有紧迫的需求和深远的意义。

西藏建设第三极国家公园群的突出优势可以简略概括为:国家公园的优质资源集中连片且各具特色,国家公园备选区域与人口经济重心相对分离,西藏目前在国家公园建设方面尚未启动,等等。

1.2 建设第三极国家公园群的基本准则 1.2.1 要把保护传承和改善优化自然与人文生态系统放在第三极国家公园群建设的优先地位国家公园强调保护为主、兼顾开发,在保护生态系统完整性和原真性的前提下,允许适度开发。西藏在高寒、干旱为主的气候条件下,以高寒草甸、草原及荒漠这三大生态系统为优势的自然环境表现出脆弱易变的不稳定性。由于高原生态系统发育的时间很短,加上寒旱的水汽条件,一旦被毁,极易演替为荒漠、戈壁,很难恢复。自然环境的脆弱性和生态系统演替过程的不可逆性是高原国家公园建设不可忽视的约束条件。

西藏自治区是藏族同胞的集居地,藏文化历史悠久,至今仍保持着自身的完整性和独特性。独特的藏族文化氛围和传统,造就了其独特的风俗人情、价值观念、宗教信仰、文化艺术,由此综合形成的瑰丽人文景观,成为西藏在世界文化宝库和人类发展历史长河中最宝贵的精神和文化财富。因此,维系自然和人文生态系统的持续性是西藏国家公园群建设的首要任务。第三极国家公园群建设要以满足生态文明和国家生态安全屏障建设需求为前提,在自然和人文生态系统保护优先的基础上,合理挖掘自然景观和生态体验价值、树立国家公园品牌,通过小部分区域的开发利用,实现生态保护和经济发展的双赢。

1.2.2 把建设国家公园群作为国家主导的西藏富民兴藏、造福全人类的重要抓手西藏脆弱的生态环境特点,使其难以通过传统的工业化、城镇化实现富民兴藏的发展目标,采取传统经济增长方式也难以实现跨越式发展。特别是在国家大力推动生态文明和国家生态安全屏障建设的背景下,西藏的发展必须寻求经济发展的新动能、创新现代化建设的新模式,才能在实现第二个百年奋斗目标方面不落伍。建设第三极国家公园群,能够有效地处理人与自然、发展与保护的关系,通过空间整合、机构整合等手段,加强对重要生态系统的完整性和原真性保护,实现“大部分保护、小部分开发”;借助国家公园的品牌效应,促进自然和文化资本增值,提升自身“造血”功能,提升人民福祉水平;并且在第三极国家公园群建设框架下,依据资源环境承载能力和环境容量,规范第三极地区生态旅游产品建设,提高资源利用效率,减少无序、粗放开发,最终实现经济、社会、环境的统一协调发展。此外,在生态安全屏障建设的大前提下,把国家投向西藏的多种资金,在集中建设高原城镇化、发展特色农牧业的同时,开辟第三极国家公园群建设投资的新方向,有利于自然保护地的整合和重要生态系统的完整性、原真性保护;通过山水林田湖生命共同体的系统保护和修复工程,有利于提升生态安全屏障建设的综合效益。2015年起,西藏为拉动旅游业发展也自行挂牌了纳木错、珠穆朗玛和雅鲁藏布大峡谷3个“国家公园”,但由于以旅游开发为主的功能定位,其建设效果同国家层面的“以保护为主、兼顾全民公益”的功能定位存在较大差异,甚至出现旅游活动超载、居民生计困难、偷猎和放牧过度等问题,这都是在国家公园建设中应着力避免的偏差。

1.2.3 第三极国家公园群必须坚持以科学研究为基础、科学发展为宗旨、科学规划为依据、科学管理为手段的建设模式国家公园建设的复杂性以及西藏极其重要的生态地位和文化背景,开展第三极国家公园群建设需要遵循科学谋划、合理推进的思路。建立国家公园不仅涉及空间规划布局、山水林田湖系统保护和修复、资源环境承载能力监测预警等工程技术层面问题,以及土地确权和用途管制、央地财权事权划分等管理体制层面问题,还涉及特许经营、社区发展、品牌增值等发展机制问题,是一项复杂的系统工程,需要系统性建设方案。如果缺乏系统的前期研究和科学支撑,采取盲目推进的方式,在缺乏前期资源环境调查与评估、空间布局研究、环境容量测算的基础上,仓促开展国家公园建设或试点,不利于第三极国家公园群整体品牌的提升,可能使具有重要景观和生态价值的资源未被纳入到国家公园体系,也可能造成未考虑资源环境承载能力和环境容量的过度开发建设以及旅客超载,从而导致重要景观、生态和资源发生不可逆转的破坏或退化。为此,提高第三极国家公园群建设的科技含量,应着力:(1)以第二次青藏高原科学考察研究为基础,按照科学规律办事作为第三极国家公园群建设的基本特色。依托科学考察和研究数据,评价其旅游价值、产品开发方向和方式;(2)以提供从基础论证、规划编制到运行管理全套服务为指引,保障第三极国家公园群建设的科学设计水准、建设水准、管理水准;(3)加强信息化、智能化在第三极国家公园群建设中的应用,把第三极国家公园群建设成为全球国家公园中在应用现代技术工具进行管理方面居于领先地位的国家公园。

2 国内外国家公园建设的借鉴和发展趋势国家公园是自然资源保护和游憩利用的制度保障,通过控制土地利用方式来保护生态系统完整性和生物多样性,并缓解不同使用者或利益群体间的矛盾,最大化保护原有自然生态环境不受侵害,有效协调解决生态系统保护、游憩教育、社区发展等多种活动之间的矛盾。国家公园倡导资源保护和利用的双赢,受到世界各国的推崇。

2.1 国外的国家公园美国于1872年以国会立法形式建立了全球首个国家公园——黄石公园,并于1916年通过立法设立国家公园局,这被普遍视为国家公园体系规范化的开端。加拿大、澳大利亚、新西兰等新大陆国家紧跟其后,于19世纪前依次成立班夫、皇家、汤加丽等国家公园,成为国家公园萌芽的主要国家。之后国家公园的发展理念逐渐为西欧发达国家所接受,瑞典、荷兰、西班牙、芬兰等国家也开始建立国家公园,至二战前已经扩展到大部分西方发达国家及其殖民地地区。二战后,独立后的亚非、拉美国家也开始响应全球生态环境保护以及旅游业发展的大趋势,加入到国家公园全球网络的建设中。经过近百年的发展,全球200多个国家和地区建立了5 000多个国家公园[11-13]。

国外对于国家公园的研究不断增长,重点关注国家公园的生态系统、动态演变、自然旅游、影响、态度、感知、社区、野生动物、多样性、干扰、气候变化等内容,呈现出从自然保护逐渐向国家公园与利益相关者、环境变化互动等内容延伸,从单一问题向多维度综合研究发展的趋势[14-17]。对国家公园的研究领域主要包括:(1)国家公园资源评估,主要对国家公园生态系统的服务价值进行货币化衡量;(2)国家公园环境影响,主要评估人类活动和气候变化对国家公园带来的不利影响;(3)国家公园发展模式,从管理目标、制度安排、管理实施、资源所有权、资金安排等方面设计不同的发展模式;(4)国家公园规划,主要着眼于厘清资源状况、协调各方关系、规范管理行动;(5)国家公园运营管理,主要包括总结各国管理经验,评估管理效果,设计游客、社区发展、资源与环境等专项管理方案。

2.2 我国的国家公园建设相对于国外,我国的国家公园面临着社区居民众多、土地权属复杂、自然保护地多重归属、部门交叉管理等特征,决定了中国国家公园体制建设具有自身特点。

我国的国家公园发展经历了从地方和部委倡导,到中共中央决议,再到国家组织试点等环节,历时近10年时间。2006年云南迪庆通过地方立法成立香格里拉普达措国家公园;2008年环境保护部与国家旅游局将汤旺河列为国家公园建设试点;2013年十八届三中全会提出“严格按照主体功能区定位推动发展,建立国家公园体制”;2015年国家发改委等13部门确定在9省市各选取1个区域开展国家公园体制试点工作。尽管我国国家公园体制试点在保护地整合、集体土地用途管理机制、社区发展机制、管理制度建设等方面取得了一定的进展[18],但总体而言,受顶层设计不足、理论基础薄弱、利益相关者众多且关系复杂等方面制约,体制改革进展滞后,仍面临一系列科学与实践问题有待解决。截至目前,长城、钱江源、武夷山、神农架、南山、香格里拉普达措、三江源、东北虎豹、大熊猫、祁连山等10个国家公园试点被确立,涵盖自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、风景名胜区等多种类型,涉及12个省市,共计18.8万平方公里,约占全国国土面积的1.95%。

自十八届三中全会提出建立国家公园体制以来,我国针对国家公园的研究日渐增多。已有研究主要集中在国家公园的概念、性质和功能定位、管理模式和发展历程、其他国家经验的对比和借鉴,以及我国国家公园试点存在的问题等方面,希望通过研究找到适合我国的国家公园发展模式。但总体而言,目前的研究仍难以支撑科学合理地建设符合中国国情、具有中国特色的国家公园体系,特别是针对我国国家公园的总体布局、建设的规程、遴选标准、人与公园关系、规划与系统管理等方面研究的缺乏,使我国国家公园体系建设仍面临理论和方法支撑不足的困境。针对第三极国家公园群的建设,目前仅仅是舆论报道,缺乏系统的科学研究。第三极国家公园群建设的可行性、自然和人文本底评估、区域遴选和空间布局、规划设计、社区发展、管理体制机制等方面都缺乏深入研究,亟需科学理论和技术方法的支撑。

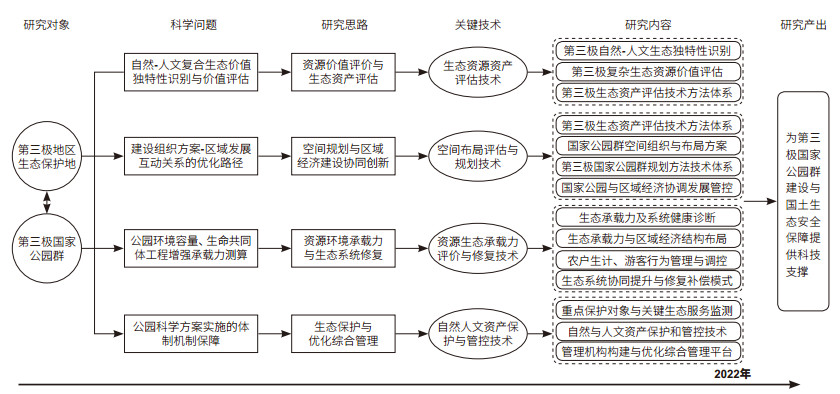

3 西藏建设国家公园的研究框架针对第三极地区生态系统脆弱性和地域文化敏感性带来的资源环境复杂性、生态保护地类型多样性、空间管控碎片化等问题,立足生态文明建设、国土生态安全和国家公园体系建设高度,研究评估第三极国家公园群自然资源和人文遗产价值、资源环境承载能力、山水林田湖系统提升潜力,编制第三极国家公园群建设规划方案、建设与管理技术规程、监测评估规范,研发第三极国家公园群资源监测、运营管理信息平台与生态系统可持续管理技术,以期建成全球最具影响力和吸引力的国家公园群(图 2)。

|

| 图 2 第三极国家公园群研究框架 |

采用地理信息系统、生态系统结构与功能、区域社会经济与文化等多种分析手段和视角,摸清第三极不同类型生态保护地的布局现状与发展需求,分析第三极重要生态保护地的自然人文生态特征和布局特点,构建第三极生态保护地数据库和价值评估指标体系,科学评价第三极地区自然人文生态资源及其景观价值,确定国家公园资源优越度等级序列;比对生态保护地在生物多样性和生态系统服务方面的对应性,以及生态保护地的布局现状与生态功能空缺区域的错位性,提出第三极国家公园群优化建设的时间表。

3.1.2 第三极国家公园群资源环境承载能力和脆弱性评价分析第三极地区的自然生态环境现状,构建资源环境承载能力和生态脆弱性评价和预警的技术流程、评价体系,揭示资源环境承载能力与脆弱性的各个构成要素及其组合的变化规律,增强资源环境承载能力。系统梳理国际上脆弱生态系统保护的国家公园建设模式和管理机制,总结国际脆弱生态系统中国家公园的遴选机制、设立流程及其规划的案例与经验。建立包括人口容量、土地容量、资源容量、游客容量、废弃物消纳容量等因素在内的生态保护地生态环境容量评价指标体系,运用生态足迹、生态承载力、生态赤字等综合性指标,根据国家公园的主导功能定位,确定国家公园建立后的环境容量阈值。

3.1.3 第三极国家公园群生态修复的生命共同体能力提升工程设计基于资源环境承载能力和脆弱性评价,以提升第三极国家公园群综合承载力和环境容量为目标,针对关键的承载力和脆弱性弱点,结合国土生态安全、主体功能区建设的总目标,设计生命共同体建设工程,开展山水林田湖系统保护修复,探索完善自然资源产权、国土空间开发保护、流域综合管理、生态保护和修复等综合治理制度,优化第三极国家公园群国土生态安全和空间开发模式,健全生态保护补偿机制,提高系统适应性和抗风险能力。

3.2 第三极国家公园群规划研制 3.2.1 第三极国家公园群建设可行性研究报告编研通过实地考察、资料整理、专家咨询、案例借鉴等方法,总结国际发达国家国家公园体系建设的主要特点、模式和经验教训,建立多种国家公园开发模式的适应情景模拟与匹配技术评价体系,研究国家公园建设介入后与自然人文生态和区域经济社会发展产生的协调与胁迫特征机制以及优化调控路径;针对不同片区的自然生态系统保护效率、生态系统功能服务、区域经济社会优化发展导向,提出多层级、多类型国家公园发展模式,编制第三极国家公园群建设可行性研究报告,为第三极国家公园群建设提供决策支持。

3.2.2 第三极国家公园群规划方案编制与技术体系研发系统梳理国际上国家公园的规划技术方法,尝试提出第三极国家公园群功能分区技术、保护等级、管控技术分类分级体系和标准,探索符合自然保护地功能分区的动态规划和模糊分区的理论方法,提出综合多学科领域技术、多种保护需求、多种生态演化模式的动态规划技术;结合第三极地区不同类型生态保护地规划技术的经验,提出符合青藏高原区情的国家公园建设的规划方法和体系框架。依据自然资源分布、环境特点和管理需要,建立以重要生态保护地和国家公园主导功能为导向的资源分类与评价、功能区划、分区模式、管理机制等系统性的规划内容,形成规划编制技术指南,为泛第三极地区国家公园群规划提供可复制、能推广的经验模式。

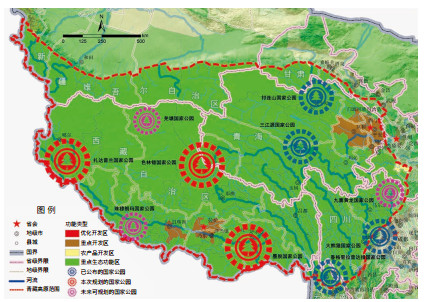

3.2.3 第三极国家公园群建设实施方案和指南采用指标体系构建、定量测算和空间分析相结合的集成技术方法,从自然生态资源类型、人文文化遗产价值、生态系统完整性、重点生物保护对象等方面,研究第三极国家公园群遴选的指标体系和评价方法,确定国家公园入选门槛条件,选出第三极国家公园群拟建区域。从全球国家公园发展模式、建设规律和成功经验借鉴入手,结合中国10个国家公园体制试点区评估问题,从规划角度分析自然人文生态子系统、人类活动子系统、开发环境子系统等之间的匹配关系,根据第三极地区的地域条件和资源环境差异化特点,确定第三极国家公园群的优化布局建设方案(图 3)。建立以第三极国家公园群主导功能为导向的资源分类评价、功能区划、土地资源权属、分区模式、管理体制和运行机制等系统内容,形成实施方案和标准指南。

|

| 图 3 第三极国家公园群愿景策划 |

开展全球国家公园管理机制与模式的广泛调研,同时借鉴现有第三极地区不同类型自然保护地管理取得的经验,以生态保护与社会经济协同发展为目标,从国家公园的准入与退出制度、管理规划制度、公园保护制度、公众参与制度等方面开展研究,构建符合中国国情的国家公园政策管理机制。从规范标准、规划设计、运营管理、资金机制、监督机制、社区共建、旅游利用等方面探讨国家公园运行机制。针对第三极地区高寒、高海拔地理环境和人类活动特点,研发分区、分类、优化、综合管理服务平台,设计涵盖文化保护、访客监测、实时监控、应急救助、宣传推介等内容的智能化技术模块。实施国家公园管理人才队伍技术培训工程,提出后期咨询、培训与管理技术支持的实施方案。

3.3.2 重要保护对象和关键生态服务自动在线监测根据第三极国家公园群生态现状诊断、生态资产评估、资源环境承载能力评估等研究成果,识别重要保护对象与关键生态系统服务,通过划定监测范围、细化监测内容、构建监测指标、确定监测方法、制定监测数据收集与管理办法等,研发国家公园重要保护对象与关键生态系统服务监测技术,形成第三极国家公园群重要保护对象与关键生态服务监测技术、灾害预警与人为胁迫管理技术,以及自然与文化资产保护和管控技术体系。构建国家公园资源环境监测与管理信息平台,制定满足国家生态安全保障和区域生态系统健康的分区、分类管理方案,以及国家公园建设综合管控技术标准。基于风险全过程控制和优先管理的原则,从管理主体、管理要素、管理过程等方面建立国家公园灾害预警技术,模拟研究多情境下系统的响应机制,提出动态可适应的管控技术。

3.3.3 国家公园群建设运营评估跟踪第三极国家公园群建设与运营管理进程,设计国家公园建设运营的评估导则和标准,开展自然资产分区管理、环境胁迫分类管理、公众参与分级管理、协调发展分期管理等管控技术体系及相关政策法规研究和监管平台的开发。

4 第三极国家公园群的研究价值和创新预期为第三极国家公园群提供全链条的科学支持,也面临着众多的科学难题。(1)第三极地区自然人文复合生态价值独特性识别与价值评估。这是探讨自然与文化资产保护与管控技术、遴选国家公园名单并确定建设目标的主要依据。(2)国家公园建设组织方案-区域发展互动关系的识别。国家公园建设将在较大程度上改变区域发展路径,在产业业态、社区生计等方面产生较大影响,识别国家公园与区域发展的互动关系是国家公园规划的重要基础。(3)国家公园环境容量合理测定与生命共同体能力提升工程设计。只有研究国家公园的环境容量,才能合理确定人类活动阈值;只有山水林田湖生命共同体建设工程的实施,才能有效增强国家公园生态系统服务功能和承载能力。(4)国家公园科学方案实施体制机制与综合管控技术体系。结合西藏特殊性构建国家公园社会经济和生态功能协同提升的管理体系,是确保国家公园规范化运行和可持续发展的关键。

4.1 第三极国家公园群研究的科学价值 4.1.1 依托国家公园科学方案研制,有助于探索自然-人文生态敏感地区绿色发展规律第三极地区自然和人文旅游资源丰富,但生态脆弱敏感。研制自然和人文生态敏感脆弱地区建设国家公园的科学方案,构建具有地域文化特色的产业经济发展模式,有助于探索自然和人文生态敏感地区绿色发展规律,为此类地区的国家公园建设与可持续发展提供科学依据。

4.1.2 研究建立人与自然协调发展模式,能够推进合理环境容量测算方法、生态保护修复提升资源环境承载能力工程设计等示范技术的开发通过第三极国家公园群建设研究,在保护生态脆弱区生态系统完整性和原真性的基础上,探索青藏地区以国家公园规划主导的区域综合规划和建设方式,以及生态脆弱区人地关系地域系统以国家公园建设为引领的协调发展模式,开发合理的环境容量测算方法、生态保护修复提升资源环境承载能力工程设计等示范技术,促进当地经济和社区的绿色发展,为我国其他生态脆弱区实现人地系统协调、绿色发展提供示范。

4.1.3 探索大区域尺度景观空间组织规则,有望在发展生态-文化资本增值理论方面取得进展青藏高原大尺度景观价值突出,具有较大的生态资本增值空间。探索在大区域尺度通过国家公园体系建设,实现整个区域生态资本增值、绿色发展、生态扶贫融合提升的有效途径,总结大区域尺度实现生态资本增值的理论基础和优化机制,为未来青藏地区建设美丽、幸福家园提供强劲动力。

4.1.4 依托第三极国家公园群建设可行性和管理研究,有助于探索大数据、智能化条件下国家公园现代化建设和管理运行的新模式开展第三极国家公园群可行性和科学方案研究,有利于探索高寒高海拔、生态脆弱敏感、人口相对较少的区域,国家公园建设和运营管理的有效模式,对我国西部广大区域建立类似的国家公园具有重要的借鉴和示范意义。

4.2 第三极国家公园群研究的创新预期 4.2.1 构建第三极国家公园群自然人文生态系统能力提升工程根据第三极地区独特的自然-人文资源生态特征,构建第三极国家公园群资源生态价值评估方法并进行客观评价,识别和筛选第三极地区拟建国家公园名单。并结合人类活动介入对国家公园的胁迫影响机制分析,结合资源环境承载能力和脆弱性评价,识别易发脆弱点,针对性地提出生命共同体工程建设,优化提升该地区生态系统服务功能。

4.2.2 研发资源环境承载能力约束下第三极国家公园群空间规划技术体系以统筹各类型保护地规划、处理各类空间要素矛盾为导向,在预设资源环境承载能力阈值的前提下,叠加生态保护、综合用地、产业发展、公共服务、社区发展、基础设施建设等要素层,形成一张有机整合的布局总图,形成国家公园“一本规划、一张蓝图”的规划体系,落实用途管制,实现多头规划向统一规划、各自审批向统一审批、蓝图指引向落地见效的转变。

4.2.3 建设分区、分类的第三极国家公园群综合管控技术体系在第三极国家公园群结构与功能分析、生态保护与经济发展协同提升和统一高效管理模式研究的基础上,制定满足第三极地区生态安全保障和区域生态系统健康的分区、分类管理方案,融合关键生态服务检测、灾害预警与人为胁迫管理方法,制定第三极国家公园群综合管控技术标准,研发具备信息存储、风险分析、趋势预测等多种功能的优化综合管理平台。

| [1] | 陈德亮, 徐柏青, 姚檀栋, 等. 青藏高原环境变化科学评估:过去、现在与未来. 科学通报, 2015, 60(32): 3025–3035. |

| [2] | 孙鸿烈, 郑度, 姚檀栋, 等. 青藏高原国家生态安全屏障保护与建设. 地理学报, 2012, 67(1): 3–12. DOI:10.11821/xb201201001 |

| [3] | 姚檀栋, 余武生, 杨威, 等. 第三极冰川变化与地球系统过程. 科学观察, 2016, 11(6): 55–57. |

| [4] | 樊杰, 徐勇, 王传胜, 等. 西藏近半个世纪以来人类活动的生态环境效应. 科学通报, 2015, 60(32): 3057–3066. |

| [5] | 张新时. 建立青藏高原高寒草地国家公园和发展高原野生动物养殖产业. 中国科学:生命科学, 2014, 44(3): 289–290. |

| [6] | 张镱锂, 吴雪, 祁威. 青藏高原自然保护区特征与保护成效简析. 资源科学, 2015, 37(7): 1455–1464. |

| [7] | 郑度, 赵东升. 青藏高原的自然环境特征. 科技导报, 2017, 35(6): 13–22. |

| [8] | 樊杰. 青藏地区特色经济系统构筑及与社会、资源、环境的协调发展. 资源科学, 2000, 22(4): 12–21. |

| [9] | 樊杰, 王海. 西藏人口发展的空间解析与可持续城镇化探讨. 地理科学, 2005, 25(4): 385–392. |

| [10] | Fan J, Wang H Y, Chen D, et al. Discussion on sustainable urbanization in Tibet. Chinese Geographical Science, 2010, 20(3): 258–268. DOI:10.1007/s11769-010-0258-y |

| [11] | Fancy S G, Gross J E, Carter S L. Monitoring the condition of natural resources in US national parks. Environmental Monitoring and Assessment, 2009, 151(1-4): 161–174. DOI:10.1007/s10661-008-0257-y |

| [12] | Locke H, Dearden P. Rethinking protected area categories and the new paradigm. Environmental Conservation, 2005, 32(1): 1–10. DOI:10.1017/S0376892905001852 |

| [13] | 肖练练, 钟林生, 周睿, 等. 近30年来国外国家公园研究进展与启示. 地理科学进展, 2017, 36(2): 244–255. |

| [14] | Obua J. The potential, development and ecological impact of ecotourism in Kibale National Park, Uganda. Journal of Environmental Management, 1997, 50(1): 27–38. DOI:10.1006/jema.1996.0092 |

| [15] | Schwartz Z, Lin L C. The impact of fees on visitation of national parks. Tourism Management, 2006, 27(6): 1386–1396. DOI:10.1016/j.tourman.2005.12.015 |

| [16] | Southworth J, Nagendra H, Carlson L A, et al. Assessing the impact of Celaque National Park on forest fragmentation in western Honduras. Applied Geography, 2004, 24(4): 303–322. DOI:10.1016/j.apgeog.2004.07.003 |

| [17] | Thede A K, Haider W, Rutherford M B. Zoning in national parks:are Canadian zoning practices outdated?. Journal of Sustainable Tourism, 2014, 22(4): 626–645. DOI:10.1080/09669582.2013.875549 |

| [18] | 钟林生, 肖练练. 中国国家公园体制试点建设路径选择与研究议题. 资源科学, 2017, 39(1): 1–10. |