2. 东北大学 国家环境保护生态工业重点实验室 沈阳 110819;

3. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101

2. State Environmental Protection Key Laboratory of Eco-Industry, Northeastern University, Shenyang 110819, China;

3. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2015年9月25日,联合国及其193个会员国和全球民间社会组织牵头审议并正式发布了可持续发展目标(SDGs)即《2030年可持续发展议程》。《2030年可持续发展议程》建立在千年发展目标(MDGs)基础之上,致力于以平衡和综合的方式从经济、社会和环境3个方面实现可持续发展。SDGs是MDGs的延续和发展,确立了人类发展的优先领域,为人类社会可持续发展指明方向的同时,也提出了更高的综合发展目标。

中国在政策层面积极推进落实《2030年可持续发展议程》,“十三五”规划等国家中长期规划与其实现了有效对接,并于2016年9月正式发布了《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》 [1]。2017年10月,习近平总书记在十九大报告中指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。”中国的生态文明建设[2]及“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念与联合国《2030年可持续发展议程》相融相通,为我国实现SDGs指明了战略方向。

如何对可持续性进行度量是可持续发展研究领域的一个核心问题,更关系到实现可持续发展目标的进度评估与路径选择。例如,联合国SDGs包括17项可持续发展目标和169个具体目标,过去20多年中国的绿色经济[3]、循环经济[4]和低碳经济[5]领域研究者也提出了各有侧重的政策与物理量化评价指标。综合来看,这些指标还缺乏对人类活动与自然环境之间物理关联耦合的系统分析,难以直接体现不同可持续发展目标之间的冲突性(如减贫目标与气候变化目标)和互馈性(如能源目标与资源目标)。

工业生态学是一门新兴的通过评价社会经济系统资源和能源物质存量以及流量变化来支持相应产业、区域和国家可持续发展政策的学科[6, 7]。在过去20多年,该学科领域内发展出物质流分析、生命周期评价、投入产出分析等成熟方法手段和城市代谢、产业共生、可持续生产和消费等重点研究领域,并在中国实践层面得到广泛应用[8]。本文将介绍物质流/社会经济代谢分析①这一工业生态学最基本和成熟的研究方法的基本框架和进展,通过具体案例展示其如何用于分析全球、国家和产业可持续发展中的中长期资源、能源和气候挑战及相应的应对之策,从而助力实现联合国2030年可持续发展目标。

① 物质流分析(material flow analysis),近年来更多的被称为社会经济代谢分析(socio-economic metabolism),本文在此选择将两者并称。

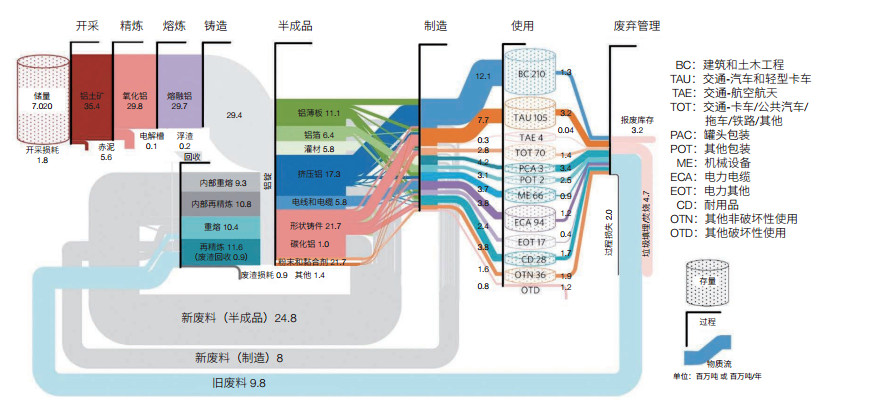

1 理论框架及研究进展概述物质流和社会经济代谢分析是一种根据质量守恒定律定量评估具有时空边界的社会-环境系统中物质的存量与流量,从而追踪物质在该系统中流动的源、路径和汇的研究方法。物质流和社会经济代谢分析体现了资源在社会经济系统中从开采与生产、加工与制造、使用到废物管理和最终处置的全生命周期过程(图 1)。与其他资源环境经济学和系统分析工具相比,物质流和社会经济代谢分析基于质量守恒和生命周期代谢的基本法则,可以更加深刻地刻画物质存量动态变化及其与流量的关系,分析资源和产品贸易及其对区域物质循环的影响,理解不同资源在生产与消费过程中的耦合与冲突关系。

|

| 图 1 物质流和社会经济代谢分析的基本理论框架 |

物质流分析分为宏观经济系统物质流分析(economy-wide material flow analysis,EW-MFA)和元素流分析(substance flow analysis,SFA)两大类。EWMFA关注在特定的时空边界下进出和累积在社会经济系统的各种物质的总量及其种类构成,而SFA更注重追踪特定元素或化合物在社会经济系统内部的各个生产与消费过程的流动过程。

宏观经济系统物质流分析及账户的发布最早出现在20世纪90年代的日本(1992年)[9]和德国(1995年)[10]。2001年,欧盟统计局(Eurostat)制定了关于建立EW-MFA账户的指南[11],开始定期发布欧盟国家经济系统物质流账户并于随后的2007、2009和2013年共3次对该指南进行了完善和更新。欧盟统计局的一系列努力,提高了EW-MFA研究的规范化程度,推动了越来越多的国家将EW-MFA工作与本国的可持续发展战略相结合。中国的EW-MFA研究最早可以追溯到2000年[12],之后,越来越多的学者跟进,对中国的EW-MFA开展了更深入的研究[13-16]。这些研究推动了政府层面对资源生产率的应用和试点调查,例如中国的《“十二五”规划纲要》确定了5年“资源产出率提高15%”的发展目标,为建立健全中国资源可持续发展评价制度奠定了基础。

元素流分析最早应用在一些欧洲国家针对重金属或有毒化合物的研究中,用于解析相关环境问题产生的源头以及评估环境政策的效果。近年来,营养元素(如氮、磷等)与大宗金属和原材料(如铁、铜、铝、水泥等)的SFA研究逐渐成为欧、美、日等国家和地区学者的关注焦点[17]。在逐渐完善数据基础和研究框架的同时,SFA研究的应用范畴也逐渐向资源的长期供需和可持续利用管理等领域靠拢,尤其是对于存量动态演变规律的研究[18-24]。

社会经济系统中物质代谢的分析和调控是实现可持续发展的重要前提,也有助于绿色经济、循环经济、低碳经济等可持续发展战略的顺利实施。总的来看,物质流和社会经济代谢分析可以帮助理解和回答以下6个可持续发展相关的重要问题:①如何评价社会经济系统的资源利用效率?②如何追溯跨区域资源环境问题的根源?③如何识别不同资源利用的冲突与平衡,提升整体资源利用效率?④如何系统刻画上下游生产与消费过程的反馈机制?⑤如何定位产品和基础设施存量水平与人类福祉发展的关系?⑥存量的动态变化对区域和行业资源可持续利用以及低碳发展有何影响?下面我们将用具体案例对此加以阐释。

2 研究意义与应用 2.1 建立宏观经济系统物质流账户,盘点社会经济发展的物质基础和效率宏观经济系统物质流分析通过建立质量守恒的宏观经济系统物质流账户,提供资源利用和废物排放的一系列定量化指标,如总物质投入、国内物质消耗等。这些指标可单独或与经济发展指标结合作为区域资源效率的综合评价指标,为区域可持续发展目标的设定提供依据。

以国内物质消耗量(domestic material consumption,DMC)②为例,1990—2010年中国的DMC由46亿吨增长到了228亿吨,20年期间增长了400%,年均增长率达到了8.4%(图 2a)。其中,金属和非金属资源的增长速度最快,分别增长了550%和770%,年均增长率分别高达9.8%和11.4%,接近甚至超过了其间GDP的年均增速(10.5%)。这一快速增长反映了该历史时期中国快速城镇化和工业化对于基础设施建设的强力拉动作用。

② 国内物质消耗量=国内开采资源量+进口资源量−出口资源量,其中进出口资源指直接进口或出口的自然资源、成品和半成品。

与主要发达国家相比(图 2b),中国DMC在1993年就超过了美国,成为全球DMC最高的国家。而且,随着中国经济的高速发展,这种趋势也在逐渐扩大。到2010年,中国的DMC已经高达美国的4倍左右。受世界金融危机影响,美国、德国和日本近年来的DMC值均出现了小幅下降。另一方面,虽然在总量上中国的DMC远高于其他国家,但从人均来看(图 2b),2005年以前中国的人均DMC仍低于上述几个典型的发达国家。但在2010年,中国DMC已经超过日本,达到德国的同等水平。

资源效率(GDP/DMC)是反映一个国家或地区可持续发展进程的重要指标之一。如图 2c所示,中国的资源效率与以美国、德国和日本为代表的发达国家相比有较为明显的差距。1990年,中国的资源效率仅为182美元/吨,约为日本的1/16,德国的1/9,美国的1/8,澳大利亚的1/5。到2010年,中国的资源效率增长到268美元/吨,20年间年均增长1.9%。这一增速与发达国家基本持平,即我国资源效率并没有发挥后发优势,目前还有较大的提升空间。

2.2 追踪资源及产品贸易,分析基于消费的物质足迹与全球资源供应安全物质流和社会经济代谢分析也可用于追溯资源及产品在不同区域之间的物理和价值转移,识别跨区域资源供应链的关键节点,认清资源环境问题的根源所在。例如,由于传统资源效率指标(如DMC)并不能对进出口商品中所隐含的上游资源消耗进行核算,欧盟等国家又发展了基于消费的“物质足迹”(MF)③,以该指标来衡量一个国家或地区的真实资源消耗情况。图 2d展示了中国与主要发达国家1990—2010年的DMC与MF的对比情况。中国每年的人均DMC指标明显高于人均MF指标,二者比值在1.15—1.30之间,这表明中国仍然充当着“世界工厂”的角色:进口的产品多为矿石(如铁矿石)和原材料,即上游产业链的自然资源消耗相对较少;而出口产品多为成品和半成品(如机械制品),即上游产业链的自然资源消耗相对较多。

③ 物质足迹(material footprint, MF)=国内开采资源量+进口产品的自然资源当量-出口产品的自然资源当量,其中进出口产品已全部转换为其生产过程中所消耗的自然资源当量。

相比之下,美国、日本、德国等发达国家,一般在全球产业链中占据资源支配地位,他们更倾向于通过国际贸易来减少国内自然资源的开采,从而减少本国的环境影响,造成了DMC与MF的低比值。例如,在此期间,日本的人均DMC远低于其人均MF,在1990年二者之比为0.65,到2010年进一步降低到了0.46。

由上述分析可见,准确、全面地考虑贸易在社会经济代谢中的作用,对科学评价资源可持续消费具有十分重要的意义。

资源和物质在社会经济系统中,同时沿着产业尺度(生命周期)和空间尺度(贸易)两个维度流动。以金属铝为例,Liu等[28]利用物质流分析框架显相地揭示了铝元素在各个生命周期过程和贸易网络中的流转,定量追踪了铝元素在铝土矿开采、氧化铝冶炼、铝电解及铸造、半成品加工、最终产品制造等一系列的转化和国际贸易的输送作用下,由南半球富矿国家经过中、美、德、日等制造大国最终蓄积于北半球富裕国家的物理和价值转移过程。这种转移过程不仅决定了未来再生铝的分布,还反映了全球化过程中的污染转移、价值链关系和供应链安全。

2.3 解耦系统关联,促进跨部门和多资源系统效率整体提升物质流和社会经济代谢分析框架具备高度的开放性和兼容性,可用于展示、分析和评估多种资源利用过程中的冲突和耦合作用。以能源和水系统的耦合作用为例,面对中国水资源的严重匮乏,截至2012年,全国共计有112吉瓦(GW)的煤电厂将原有发电装置由水冷换装为风冷。这一措施尽管节水效果明显(年节水量8—9亿立方米,相当于2012年北京市用水量的60%左右),但节水措施所增加的碳排放不容小视(年增加排放量2 430万—3 190万吨,相当于2012年电力部门碳排放总量的0.7—1.0%)[29]。

同样的耦合也体现在能源与材料系统,如发展清洁能源技术对稀有金属供需平衡的影响。以国际能源署的能源路线图为例,其不同清洁能源技术(如风能、电动汽车等)利用情景对稀土元素镝和铷的供需有较大影响[30]。

2.4 刻画物质代谢系统反馈,支持资源循环利用和再生率相关政策制定社会经济代谢分析的应用不仅可描述社会经济系统与自然环境系统的交互作用,也可考察上游生产与下游消费过程之间的反馈作用,以及评估不同环节政策对生产与消费系统上下游资源流动的传导效应。以食物生产消费系统为例,Hamilton等[31]在刻画挪威从作物生产、牲畜饲养、食品加工、批发零售、消费到餐厨垃圾回收等一系列食物生产消费过程中的物质流动基础上,比较分析了减少食物浪费预防性策略和餐厨垃圾终端回收利用两种策略对食物系统中能源消费和磷代谢的影响。结果显示,从食物系统的上游过程着手优化,采取预防性策略,提高上游过程的转化效率,直接减少了上游各过程的损失和浪费,也间接减少了下游食物垃圾的产生量,使整个食物系统的效率得到了提升。

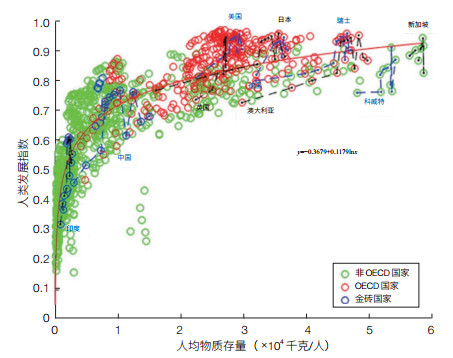

元素物质流分析还被大量用于对金属循环再生率定义、指标优缺点和政策含义的探讨中。从生命周期角度来看,金属回收利用可以简单地分为新废料和旧废料两个层次(如图 3中,铝的例子)。其中新废料的可得性(availability)取决于金属生产使用和加工制造阶段的过程效率,旧废料的可得性取决于报废产品的收集和回收系统的效率。图 3中详细的金属物质流动图谱,可以帮助揭示金属循环再生的系统挑战和优化利用方向。例如,新废铝的产生反映的是生产加工过程中的低效率,较高的新废铝产生量和回收率,意味着相同金属产品和服务,需要增加一次重熔再生的能耗,从而可能增加系统的能耗和排放。降低系统的环境影响,应尽可能地提高金属材料产品的服务年限、使用强度及利用效率。同时,金属在不同产品中以合金形式存在,而不同产品的性能要求使得合金元素的使用量和复杂度越来越高,并直接影响了废料回收的质量、难度及经济性,从而造成目前大部分的金属废料被降级回收(例如门窗中的挤压铝材回收后用以制造汽车中所需的合金元素容忍度更好的铸造铝材)。

2.5 对标存量水平与人类福祉,探索在用存量与服务脱钩的可能物质流和社会经济代谢分析有别于其他资源环境系统分析方法的最重要特点之一,是可对产品和基础设施及所含物质在用存量上进行的刻画和模拟,并基于历史演变规律,探讨存量水平和人类福祉持续发展的关系。

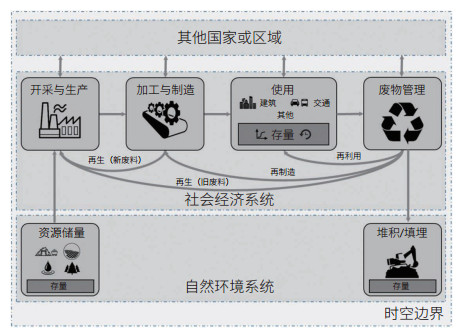

社会经济系统中的产品和基础设施存量是人类生产与消费活动的物理载体和服务提供者,也是日益增长的物质、能源消耗以及环境排放的重要驱动力。近一个世纪以来,全球(尤其是欧美发达国家)工业化与城镇化进程消耗了大量的原材料,并将其转化、蓄积于建筑、基础设施、交通等部门之中,构成了现代文明社会的物质基础,也反映了人类福祉的发展水平。以全球国家尺度基础设施物质存量与人类发展指数(human development index,HDI)的关系为例(图 4):基础设施存量在达到一定水平之前,其发展与人类发展指数之间的关系表现出较强的相关性;随着一国城镇化与工业化趋稳,两者的关系逐渐趋弱。因此,我们认为物质存量的水平能从一定程度上反映人类福祉水平,并能够为发展中国家未来资源环境的可持续发展提供借鉴。

当然,受自然禀赋、经济发展模式、城市内部布局等因素的影响,不同地区实现较高人类福祉水平所需要的物质存量水平与发展路径也很有可能存在差别。目前,欠发达国家(尤其是新兴国家)的物质存量水平相较于发达国家仍有一定差距。如何保证在其进一步工业化、城镇化与提高人类发展水平的过程中,不简单重复发达国家的存量增长路径和水平,是实现全球可持续发展目标的重大挑战。面临这种困境,亟须进一步理解物质效率的内涵,实现在用存量与服务的脱钩。

2.6 构建存量动态变化情景,分析区域与行业资源管理与减排策略物质流和社会经济代谢分析可用于探讨不同在用存量发展路径情景下,未来再生资源的利用潜力、原生资源需求及其与产能配合的发展趋势,并将产品和基础设施使用阶段的直接排放与生产制造回收阶段的间接排放的探讨关联起来,从长期动态的视角为区域与行业资源管理与减排策略转变提供思路。

以能耗和排放重要部分——家用汽车为例[34],在服务水平不变的情况下,技术改进(如提高发动机效率、提高能源效率)、生活方式改变(如大规模使用更微型、更节能的汽车)及能源低碳化(替代化石能源)可以极大地降低直接排放,但是汽车保有量的动态变化仍然是决定未来汽车行业总排放的关键。汽车存量总量变化受人口、人均保有量、汽车寿命3个因素的决定性影响。要想实现进一步减排,必须探讨服务水平不变情况下的存量脱钩,包括合理的城市和交通规划以降低汽车保有量和年度里程数,发展共享经济以在低汽车保有量情况下提供同等服务,汽车的寿命延长、材料替代与轻量化等。

存量的动态变化模型也可用于探讨材料行业的未来需求与减排策略。例如,在上述汽车轻量化讨论中,从系统角度看,轻量化战略通过使用铝和高强度钢代替普通钢,减少汽车重量,这极大地减少了使用阶段的直接能耗和排放,但是却增加了铝的需求及生产过程中的间接排放[35]。同样的,社会经济系统中其他含铝产品和基础设施的存量动态变化也决定着全球铝金属的未来需求。Liu等[32]以主要国家铝历史存量演变为依据构建未来发展情景,基于存量驱动预测了全球铝材料需求、再生潜力和碳排放规模,并探讨了不同铝存量的峰值和达峰速度对行业减排策略选择的影响。结果表明,若发展中国家的人均铝存量水平在未来30—40年内基本达到发达国家的水平,全球铝行业则很有可能无法均等地贡献于政府间气候变化专门委员会(IPCC)的2℃的减排目标。

3 结论与建议物质流和社会经济代谢分析的理论与实证框架已日趋成熟,并开始广泛应用和服务于可持续发展的相关决策中。大力推进中国物质流和社会经济代谢研究,能够有效支持中国生态文明建设和绿色发展、循环发展与低碳发展,是助力实现联合国可持续发展目标的科学抉择。本文从方法发展和结果应用两个角度给出以下具体建议。

3.1 方法发展角度加强我国的物质流与社会经济代谢领域的研究,促进方法的发展。具体可从以下4个方面进行:

(1)鼓励学科交叉,尤其是增加工程、技术领域对物质流和社会经济代谢的物理、显相、宏观尺度的刻画,以及与管理、经济等学科对其动因等研究的交叉。

(2)成立专门研究团体或委员会,加强与欧洲等方法成熟地区的国际交流,推进中国物质流及社会经济代谢研究能力建设与人才培养。

(3)跟踪前沿趋势,重点加强对社会经济代谢系统中存量、贸易、关联耦合、动态演变等的研究。

(4)探索物质流基本数据库建设与共享,推动中国物质流研究整体实力提升。

3.2 结果应用角度建议紧密围绕中国工业化、城镇化和决胜全面建成小康社会背景下的资源环境和可持续发展重大挑战,服务相关国家战略和政策,重点开展以下案例研究:

(1)重点地区和城市、重点大宗和战略资源物质流研究,支持中国自然资源资产负债表编制。

(2)城市化背景下全球及中国基础设施存量演变对未来资源供需、产能匹配的关联研究,支持“一带一路”倡议与全球产能优化布局。

(3)实现自主减排目标背景下重大新能源技术与材料耦合研究,支持中国关键稀缺金属的供需安全。

(4)全球化背景下,全球物质流网络及其对价值链和跨境环境转移影响的研究,以服务国内生态补偿及国际贸易政策的制定。

(5)基于存量及流量的资源效率与脱钩分析,支持物质循环经济等相关指标制定与评估。

| [1] |

外交部. 中国落实2030年可持续发展议程国别方案. [2017-10-15]. http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1405173.shtml.

|

| [2] |

中国政府网. 中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》. [2017-10-15]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201509/t20150923_1472456.htm.

|

| [3] |

廖明球. 国民经济核算中绿色GDP测算探讨[J]. 统计研究, 2000(6): 17-21. |

| [4] |

欧阳丽伟, 何德文, 柴立元, 等. 循环经济评价指标体系进展研究[J]. 环境科学与管理, 2006(3): 117-120. |

| [5] |

金涌, 王垚, 胡山鹰, 等. 低碳经济:理念·实践·创新[J]. 中国工程科学, 2008(9): 4-13. |

| [6] |

Graedel T E, Allenby B R. Industrial Ecology, Englewood Cliffs[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1995.

|

| [7] |

陆钟武. 工业生态学基础[M]. 北京: 科学出版社, 2009.

|

| [8] |

习近平. 大力发展循环经济, 建设资源节约型、环境友好型社会[J]. 管理世界, 2005(7): 1-4. |

| [9] |

Ministry of the Environment (Japan). Quality of the Environment in Japan. Tokyo: Ministry of the Environment, 1992.

|

| [10] |

German Federal Statistical Office. Integrated Environmental and Economic Accounting-Material and Energy Flow Accounts. Berlin: German Federal Statistical Office, 1995.

|

| [11] |

Eurostat. Economy-Wide Material Flow Accounts and Derived Indicators: A Methodological Guide 2001. Luxembourg: Eurostat, 2001.

|

| [12] |

陈效逑, 乔立佳. 中国经济-环境系统的物质流分析[J]. 自然资源学报, 2000, 15(1): 17-23. DOI:10.11849/zrzyxb.2000.01.003 |

| [13] |

诸大建, 藏漫丹, 朱远. C模式:中国发展循环经济的战略选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2005, 15(6): 8-12. |

| [14] |

Xu M, Zhang T. Material flows and economic growth in developing China[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(1): 121-140. |

| [15] |

段宁, 李艳萍, 孙启宏, 等. 中国经济系统物质流趋势成因分析[J]. 中国环境科学, 2008, 28(1): 68-72. |

| [16] |

Wang H, Hashimoto S, Moriguchi Y, et al. Resource use in growing China[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(4): 481-492. DOI:10.1111/j.1530-9290.2012.00484.x |

| [17] |

Chen W Q, Graedel T E. Anthropogenic cycles of the elements:A critical review[J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(16): 8574-8586. |

| [18] |

Hatayama H, Daigo I, Matsuno Y, et al. Outlook of the world steel cycle based on the stock and flow dynamics[J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(16): 6457-6463. |

| [19] |

Glöser S, Soulier M, Tercero-Espinoza L A. Dynamic analysis of global copper flows. Global stocks, postconsumer material flows, recycling indicators, and uncertainty evaluation[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(12): 6564-6572. |

| [20] |

Chen W Q, Graedel T E. Dynamic analysis of aluminum stocks and flows in the United States:1900-2009[J]. Ecological Economics, 2012, 81: 92-102. DOI:10.1016/j.ecolecon.2012.06.008 |

| [21] |

Kapur A, Keoleian G, Kendall A, et al. Dynamic modeling of in-use cement stocks in the United States[J]. Journal of Industrial Ecology, 2008, 12(4): 539-556. DOI:10.1111/jiec.2008.12.issue-4 |

| [22] |

Müller D B, Wang T, Duval B, et al. Exploring the engine of anthropogenic iron cycles[J]. PNAS, 2006, 103(44): 16111-16116. DOI:10.1073/pnas.0603375103 |

| [23] |

Liu G, Müller D B. Centennial evolution of aluminum in-use stocks on our aluminized planet[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(9): 4882-4888. |

| [24] |

Cao Z, Shen L, Løvik A N, et al. Elaborating the history of our cementing societies:an in-use stock perspective[J]. Environmental Science & Technology, 2017, 51(19): 11468-11475. |

| [25] |

世界银行. 世界发展指标2017. https://data.worldbank.org.cn.

|

| [26] |

Schandl H, Fischer-Kowalski M, West J, et al. Global Material Flows and Resource Productivity: Assessment Report for the UNEP International Resource Panel. Nairobi: UNEP, 2016.

|

| [27] |

Wiedmann T O, Schandl H, Lenzen M, et al. The material footprint of nations[J]. PNAS, 2015, 112(20): 6271-6276. DOI:10.1073/pnas.1220362110 |

| [28] |

Liu G, Müller D B. Mapping the global journey of anthropogenic aluminum:A trade-linked multilevel material flow analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(20): 11873-11881. |

| [29] |

Zhang C, Anadon L D, Mo H, et al. Water-carbon tradeoff in China's coal power industry[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48(19): 11082-11089. |

| [30] |

Habib K, Wenzel H. Exploring rare earths supply constraints for the emerging clean energy technologies and the role of recycling[J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 84: 348-359. DOI:10.1016/j.jclepro.2014.04.035 |

| [31] |

Hamilton H A, Peverill M S, Müller D B, et al. Assessment of food waste prevention and recycling strategies using a multilayer systems approach[J]. Environmental Science & Technology, 2015, 49(24): 13937-13945. |

| [32] |

Liu G, Bangs C E, Müller D B. Stock dynamics and emission pathways of the global aluminium cycle[J]. Nature Climate Change, 2013, 3(4): 338-342. DOI:10.1038/nclimate1698 |

| [33] |

Lin C, Liu G, Müller D B. Characterizing the role of built environment stocks in human development and emission growth[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 123: 67-72. DOI:10.1016/j.resconrec.2016.07.004 |

| [34] |

Pauliuk S, Müller D B. The role of in-use stocks in the social metabolism and in climate change mitigation[J]. Global Environmental Change, 2014, 24: 132-142. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2013.11.006 |

| [35] |

Modaresi R, Müller D B. The role of automobiles for the future of aluminum recycling[J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(16): 8587-8594. |