2018年3月,习近平总书记在参加十三届全国人大会议广东代表团审议时强调,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。深刻领会、准确理解这一重要论断,就要把握好发展、驱动力和动力源之间的辩证关系。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,由高速增长转向高质量发展的攻关阶段。要实现高质量发展,就要有高质量科技创新成果供给;在发展实践中充分发挥创新的战略支撑作用,就要用好人才第一资源,进而激发第一动力。

创新是劳动生产率提高、经济结构优化的第一动力。我国改革开放“关键一招”,既是以引进—消化—吸收—再创新世界科技成果为主要路径,同时以适应生产力发展而不断改革社会生产关系,推进了国家40年的快速发展,使我国从低收入国家迈入中等收入国家。要向更高发展水平迈进,成为世界一流现代化强国,依靠自主创新,为经济社会发展不断提供高水平的有效科技创新供给是必由之路。从科学技术发展和科技与社会互动的历史维度来看,“创新是第一动力”这一论断丰富和发展了“科学技术是第一生产力”的战略认识,是基于科技强国建设历史演变的高度概括和智慧凝结。准确把握这一论断的深刻内涵,从科技与社会发展的历史经验中汲取智慧,对于深化科技创新改革发展,提升科技创新供给能力和水平,推进现代化经济体系和世界科技强国建设具有重要意义和价值。

1 “创新是第一动力”是基于科技史的智慧总结创新是第一动力,其中科技创新具有核心地位。人们通常从生产力发展的要素视角理解科技是第一生产力,而“创新是第一动力”则需要从劳动生产率提升的系统动力视角来领会。“创新是第一动力”不仅包括科技创新这一生产力,还包括生产关系的改革调整以适应科技生产力的发展,兼顾科学技术、人力资源、经济结构乃至社会需求等多重社会要素。

从历史上的科学和技术革命以及工业革命的形成和发展来看,科学革命为技术革命的形成奠定了科学和人才基础,技术革命带动工业(产业)革命,也即科技创新推动了工业革命。工业革命推动工商业的发展、农业的进步和社会化分工,促进生产关系变革和创新以适应生产力的发展,形成以科技创新为核心的系统创新,从而提高劳动生产率,催生新的更高水平产品需求和发展方式的转变,为社会发展积累和增加财富,从消除贫困向全民“普惠”的目标演化,不断增加对美好生活新的需求,支撑和保障可持续发展。此外,从美国、日本、德国等科技强国的建设经验来看,通过科技体制改革不断适应和促进科技创新,形成了良性互动的系统创新关系。

1.1 科技创新是推动生产力提升,促进生产关系变革和劳动生产率提高的根本动力工业革命提升工商业发展的速度,促进生产分工和生产关系的变革。欧洲中世纪后期到文艺复兴时期(特别是17世纪),“科学的影响以宽广的扇形散播着。它提供物理和化学在工艺上的新尝试,而影响了工业” [1],工场主通过把技术融入生产过程,改良生产工具替代手工操作,缩短产品周期,推进工场的规模扩张,成为社会化的大工场[2]。到18世纪30年代,以飞梭、蒸汽机的发明和应用为主要标志的第一次工业革命,推动了以蒸汽机为动力的一系列生产大机器发明使用,为大规模工厂化生产替代工场手工生产提供了技术条件,促进生产从手工劳动向动力机器生产、从机器大生产到工业化大生产的历史转变,形成大生产的社会生产关系,改变了依靠不断补充劳动力来补足生产率低下的发展状态,加速了人类社会工业化进程和劳动生产率的大幅度提升。此外,随着地理知识的积累以及航海技术进步,人类进入大航海时代。各大洲国家因海洋阻挡而相互隔绝的状况被逐渐打破,殖民扩张、资源攫取形成了特有的生产关系,改变了自然经济的发展模式。

工业革命推进农业机械化,把富余农业劳动力解放出来,促进农业劳动力向城市转移,提升人均创造财富水平。从1855年蒸汽犁的发明,到以拖拉机为载体和牵引的收割机、脱粒机等一系列农业生产工具发明和使用,特别是大型拖拉机的发明应用,加速推进农业实现机械化,极大地提高了生产效率。例如,美国在1950年左右实现农业机械化后,依靠只有4%的农业生产人口,成为世界上最大的粮食出口国,而在1990年的中国,从事农业生产的人口尚有60%左右。农业机械化的形成把富余劳动力从农业中解放出来,使其进入城市,提升了人口素质和人均创造社会财富的水平。科技发展和进步还为优化农业生产,提高产量和质量提供技术支撑,如在工业肥料、选育品种、土壤结构分析等方面发挥显著功效。

1.2 科技创新是创造幸福生活和社会文明新需求的源泉动力能源动力革命降低劳动强度,创造美好生活。从蒸汽动力到电动力,不仅是机械化大生产的技术基础和先决条件,同时大大降低了劳动强度,改变和优化了人类的生产方式。能源革命的发生为工业发展提供动力能源的同时,改变了人类的交通工具,尤其是火车、轮船、汽车、飞机等现代交通工具的发明,拓宽了人类的活动范围和交通方式,为人类创造美好生活提供了便捷和舒适。特别是在空气动力学等学科的基础上,飞机、火箭的发明把人类的活动范围从陆地、海洋拓展到了空间,甚至为人类探索空间科学和开发空间资源提供了现实可能。能源革命还为改善人类的生活环境和生活方式提供了科学技术保障,如可供冷暖的舒适居住需求环境保障等。

信息技术革命,深刻影响和改变着人类文明生活方式。信息革命让电为人类远距离快捷传递信息、记录声音提供技术支撑,加快了社会信息流的传递和反馈。电报、电话等无线电通信的发明,让人类通讯更快捷,更方便。电视机的发明成为20世纪最有影响力的大众传播媒介,极大地丰富了信息和文化的传播,推进了人类文明的发展。电子计算机和国际互联网的发明,更是为人类生产生活获得信息、传递信息和处理信息提供了互联互通的“新空间”。可以说,第一次技术革命和第二次技术革命,使得人类进入了工业社会。以电子学、计算机为主要学科支撑的第三次技术革命,推动人类进入信息社会,信息成为知识经济时代最重要的资源。面向未来,以物质科学、生命科学为基础,或将在脑认知科学、量子科技等领域掀起新一轮科技革命,推动人类进入智能社会,并将极大地改变和影响人类未来的生产生活和社会发展。

1.3 科技创新是推动人类社会可持续发展的基础和保障科技创新不断改善和优化能源结构,使之朝着可持续和绿色的方向发展。能源结构正从石化能源到核能、聚变能和可再生能源的方向演化。工业革命过程中大机器的动力需求使得煤炭和石油成为最重要的能源,并推动煤炭和石油产业的发展。现代原子核物理学的发展为开发利用原子能提供了科学基础。2000年,核电在全世界总发电量中占比16%,从地球上的储能资源来看,利用轻核聚变能发电最为丰富。欧盟、美国、印度、日本、韩国、俄罗斯和中国7个国家(地区)在法国建造了国际热核聚变实验堆(ITER),有望在不远的未来实现核聚变能源的开发利用。此外,水力发电、风力发电、海洋能源等可再生性能源的开发利用都在不断地优化能源结构。

科技创新助力环境污染治理,建设人类优美生态环境。对自然的过度开发和工业化发展导致环境污染,出现生态失衡和环境危机。人类对环境的破坏需要通过科学技术手段加以保护和修复,同时发展循环经济技术和提升生产工艺,推动形成发展和环境、资源相互协调的可持续发展模式。当前世界上的大多数科技强国都是通过先进的科学技术淘汰粗放落后的生产方式,以技术注入降低生产生活排废排污,促进清洁能源的推广应用,发展清洁的生产工业技术、循环经济技术和绿色高新技术,创造良好的生活环境。人类日益增长的美好生活的需要,对环境质量和健康安全的要求越来越高,对优质生态产品的需求也日益增长,这些都需要科学技术的保障。

科技创新护航人类健康,提高生命的质量,延长个体劳动生命。随着医学发展和医疗技术的进步,人类不断增强应对疾病挑战的能力。例如:疫苗的发明和推广使人类预防和控制传染病的能力极大增强,为人类健康做出了不可磨灭的贡献。4种不同血型的发现为输血提供科学理论,拯救了亿万人类生命。现代麻醉学科的发展和技术使患者在外科手术中极大地减轻了治疗痛苦。器官移植和人造器官延续人类患者的生命,人工血泵、心脏起搏器等医疗器械和一系列药物的发明为疾病控制、人类健康和生命延续保驾护航,提高了生命的历程和质量。人类基因图谱的绘出,也使生命奥秘在科技创新的过程中得以发现和解释。

通过上述对科技和社会发展的简要回顾,可以看到科学技术与社会生产的互动是实现创新的“第一动力”,是促进社会文明进步的必然要求。西方科学家关注的许多技术问题都衍生于经济活动的扩展,“直到19世纪,工业给科学的刺激,还比科学给工业的大……这两种程序也许一直是携手前进的” [1]。通过不断的技术革新来改进生产过程和工艺,提升生产率,增加产品生产量质量和社会财富,以满足人类美好的生活需求。例如,跨国海上贸易、采矿业、军械生产等都有赖于经济活动对科技的“刺激”和科技发展对经济的支撑的相互促进。到了近、当代(特别是19世纪末20世纪初),实验室的基础科学新发现带动技术应用和产业发展突飞猛进,如X射线、镭疗法等应用[3]。量子力学等基础科学革命,更是催生了一批“颠覆性”的技术创新,可以说是创造了一批新需求和新产业。随着社会发展对科技需求的日益增长,建制化的科学技术研究发展体系迅猛发展,包括德国马普学会(面向基础研究)、亥姆霍兹国家研究中心联合会(面向大科学)和弗朗霍夫学会(面向工业技术)三大科学技术协会,美国国家实验室以及国家主导的政府科技计划(如曼哈顿计划、SDI计划等),分别在德国、美国成为世界科技和工业强国的过程中发挥了关键的作用。

2 “人才是第一资源”是基于科技史的哲学概括当今科学技术日趋交叉融合,基础科学的进步必须基于强大技术装备的支撑和多学科技术工程人才的合作。因此,需要统筹好战略科学家与关键工程技术人才、科学研究队伍与产业应用发展队伍等之间的关系,培育形成世界一流的科学家,激发蕴藏的亿万创新力量,做出更多引领世界科技前沿的研究成果。

2.1 科技革命一般率先发生在拥有一流科研机构和大学聚集一流人才的国家一流的人才是推动发生科技革命的重要因素。第一次科学革命发生在意大利、英国和法国,聚集了如伽利略、牛顿、费马、笛卡尔等世界一流的科学大师。第一次技术革命中英国出现了瓦特等具有全球影响力的发明家,使得英国在第一次技术革命中独占鳌头。第二次技术革命中,美国、德国率先发起以电力技术和内燃机技术为标志的技术革命,其中贝尔发明第一个实用的电话,特拉斯发明交流发电机和交流电运输模式,西门子发明电报机等,体现了关键人才在技术革命中发挥不可替代的作用。第二次科学革命主要发生在德国,李比希、霍夫曼等著名化学家确立了德国在化学研究领域的领导地位,高斯、克莱因等数学家推动德国成为世界数学研究中心,施莱登、欧姆、亥姆霍兹、伦琴、普朗克、爱因斯坦等引领了第二次科学革命。此后,以美国为中心的科技强国引发第三次技术革命,推动电子计算机的发展和广泛使用,美国世界科学中心的地位短时间内难以撼动。

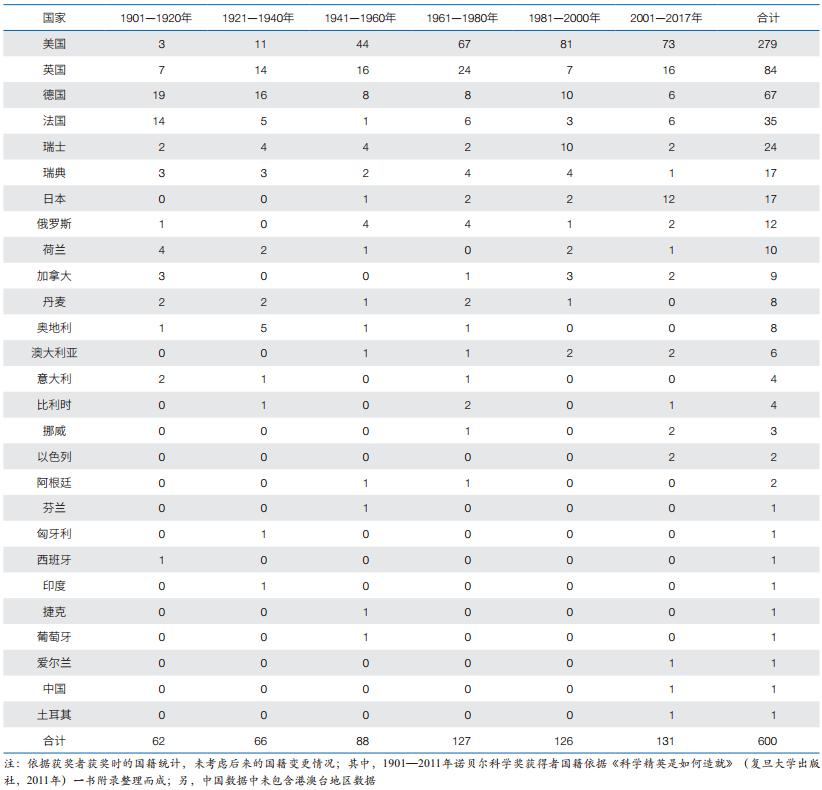

仅以顶尖科学家尤其是诺贝尔科学奖获得者为例,其与科技强国的形成呈一定相关性。从诺贝尔科学奖获得者国籍分布来看,1901—2017年共有600人次获得诺贝尔科学奖,分布在27个国家。其中美国拥有诺贝尔科学奖获得者279人次,占比46.5%,其后依次是英国、德国、法国、瑞士、瑞典、日本和俄罗斯。从表 1可以看出,美国的诺贝尔科学奖获得者数量从1921—1940年开始急剧增加,与其成为世界科技强国的崛起时间相对应。德国诺贝尔科学奖获得者数量具有跳跃性,对应着20世纪20年代的科技繁荣和20世纪80—90年代的科技兴起。日本在20世纪90年代提出“科学技术创造立国”的战略,开始重视基础科学研究,提升原始创新能力成为科技强国,这与诺贝尔科学奖获得者数量反映的趋势高度契合。

一流的大学、科研机构成为科技强国建设的基石。卓越的大学、一流的科研机构聚集了一批在人类知识和学术领域处于前沿和一流地位的科学家,他们不断革新人类知识,建立并完善学科体系。13世纪,法国巴黎大学、英国牛津大学、意大利帕多瓦大学等开始吸引世界各国的学者,包括罗马、波兰、西班牙等地的学生。英国皇家学会、意大利的猞猁学院作为世界上最为悠久的学会,聚集了一大批如培根、牛顿、波义耳、伽利略等科学家[4]。20世纪30年代起,法国创建国家科研中心(CNRS)、原子能委员会(CEA)、国家空间中心(CNES)等一批国家科研机构,产生了10余位诺贝尔奖得主。德国组建帝国物理技术研究所、威廉皇帝科学促进会(马普学会前身),聚集一批著名的科学家和工程师,马普学会在1901—1999年共有17人次获得诺贝尔奖,此后形成的“四大”非营利科研机构,成为德国建设科技强国的基石。美国先后建立了国家实验室、美国国立卫生研究院(NIH)等一批综合性的国立科研机构。这些科研机构和国家实验室吸引聚集全球一流的科技人才前往做实验或开展学术交流。

成规模的人才队伍越来越成为建设科技强国和增强科技创新能力的基础。随着多学科的日益交叉融合,科学与技术的相辅相成,大科学时代科技创新人才团队建设尤为重要。据《2017年中国科技统计年鉴》,美国从事研发(R & D)活动研究人员有135万人,日本、俄罗斯等科技强国研发人员位居世界前列;此外,每千人就业人口中从事研发人员瑞士为15.9人/千人,日本为13.4人/千人,中国为5人/千人。美国能源部下设的国家实验室人才队伍大多数都在2 000人以上,云集全球影响力的科技人才。德国的马普学会、弗朗霍夫协会、亥姆霍兹联合会、莱布尼兹联合会“四大”科研机构的科研人员均超过万人;2017年,亥姆霍兹联合会有30 000多名科技人员。这些研究机构中,围绕着领衔科学家,都有一批关键技术工程人员起着不可或缺的支撑作用。

2.2 美国的崛起得益于世界科技人才的汇聚美国成为世界科技强国,得益于二战期间汇聚的厚实人才基础,尤其是一批顶尖科学家的聚集。“曼哈顿计划”为代表的一批大型研究计划的成功实施,很大程度上得益于此,也为美国在军事研究领域领先全球奠定了深厚的基础。期间,美国成功研制了电子计算机,使得美国在集成电路和电子计算机研究领域占据了领先优势。二战时美国的人才战略,包括对知识难民提供优先入境政策,“阿尔索斯突击队”专门寻找优秀科学家等,使得美国在二战后从德国获取了火箭技术和人才,包括爱因斯坦、波恩等超过千名科学家去往美国;此外,还有意大利的大批科学家也被引入美国。美国实施的“阿波罗计划”,高峰时期动员了40万研发人员,使美国在航空航天领域独步全球,创造出许多影响人类社会的重大发明。

二战后,美国的开放人才政策吸引了东西方国家一大批科技精英前往,使得美国在1940年以后始终居于世界科学的中心。此后,形成了以国家目标导向的“大科学”和以自由探索导向的“小科学”相结合的国家创新体系。美国拥有世界上数量最多、研究水平最高的研究型大学。美国的哈佛大学、耶鲁大学聚集了世界一流的科研人才,1901—1999年期间,哈佛大学获诺贝尔科学奖24人次,哥伦比亚大学、斯坦福大学、加州理工学院等获奖次数均在10人次以上[4]。美国各部委下设的国家实验室是世界上最大的科研系统之一,如美国贝尔实验室有7人次获得诺贝尔奖。美国启动的国际重大科技计划如“人类基因组计划”等也汇聚了全球人才。

2.3 我国科技创新成就辉煌有功于国家创新战略和人才队伍培育中华人民共和国成立初期,科技创新事业百废待兴。通过组建新的科学体制,建立自然科学体系,一大批人才归国,成为我国科技发展的中坚力量。1956年中央号召“向科学进军”,在以战略导向的国家意志引领下,我国组织一批科学家集中攻关,取得“两弹一星”工程等的重大科技突破。1978年全国科学大会召开,我国迎来了“科学的春天”;1986年3月,王淦昌等4位科学家联名建议促成了“863”高科技发展计划。我国从实施“科教兴国战略”到建设国家创新体系提出,特别是党的十八大以来加快推进实施创新驱动发展战略,习近平总书记在2016年“科技三会”上提出建设世界科技强国的目标,为新时代科技创新明确了目标和实现路径。我国的科技创新取得了辉煌成就,科技工作者数量规模也成为世界之最。但是,据《科技强国建设之路:中国与世界》统计,仅就2012—2016年重大科技突破性成果[4]来看,美国入围111次,占全球总数的44.9%;中国入围3次,占全球1.2%,仅相当于美国的2.7%。这在一定程度上说明我国与世界一流创新国家比还有很大差距,还有很多“卡脖子”问题;因此,我们需要倍加努力,既要补短板,还要争创一流原创成果,为高质量发展贡献源源动力。

3 对建设科技强国和创新型国家的建议(1)大力弘扬科学精神,加强创新文化建设,营造良好的创新政策环境。坚持基础科学问题导向的求真务实科学精神和国家战略目标导向的爱国奉献精神相结合,引导科技人员“坐得住冷板凳”“十年磨一剑”的科学价值追求,营造宽容失败、鼓励创新的文化氛围。还要弘扬大国工匠的精神,树立精益求精的严谨科学态度。科技创新是一个复杂的系统工程,要依据基础研究、关键技术(包括核心工艺)、工程集成到产业化不同的创新目标和价值取向,建立相应的科技成果评价奖励和人才激励政策,以调动各个创新主体的积极性,形成有利于促进创新链贯通的创新政策和文化环境。

(2)培养和汇聚全球一流的科技创新人才。邓小平强调,要善于发现人才,团结人才,使用人才,是领导者成熟的主要标志之一[5]。习近平多次强调,办好中国的事情,关键在党,关键在人,关键在人才,要聚天下英才而用之。要把握好科技创新人才队伍“质”和“量”、人才结构“塔尖”和“塔基”之间的关系,建成世界科技强国和创新型国家,取决于世界一流科学家汇聚和人才团队培育。要建设制造强国,更要培养一大批工程技术人才和“工匠”。优化人才梯次团队,注重为人才提供事业发展平台和配套支持。建立健全依据创新链不同阶段的分类评价的人才政策和激励机制,通过优化人才政策供给和创新平台建设,形成人才汇聚的高地。

(3)要夯实科技基础,加强基础性科学研究。基础科学创新是技术创新和产业革命的源头。一方面,要强化战略性科技力量,按照“科技创新2030—重大项目”的部署要求,加快建设具有全球影响力的综合性科学中心、国家实验室和重大科技基础设施,聚焦大科学时代世界一流科学研究机构和大学的建设,为基础性科学研究培养和凝聚一流人才,建设全球一流的重大科技创新平台,形成国际一流的引领性重大科技成果。另一方面,我国不少“卡脖子”问题不是不知道基本科学原理,而往往是在其关键材料、器件和生产过程等方面基础数据不详细、工艺过程不精准,甚至制造精度不严格等基础性问题。这些基础性科学技术问题是跨不过去的,不是做不到,而是功夫没下到!对国家发展起到战略支撑作用的关键材料器件(包括核心软件)同样是国之重器。“基础不牢,地动山摇”,必须花大力气下足功夫夯实这些科技基础。

(4)加强科技创新与产业发展的互促互进,为高质量发展提供强有力的科技支撑。恩格斯指出:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”如果没有新的更高水平的需求,劳动生产率提高到一定程度就会造成生产过剩。因此,加强高质量科技创新供给也是供给侧改革的必然要求。科学技术一方面不断提高产品质量、增加产品功能,另一方面还会推动新的产品需求和新的产业经济形态(模式)的产生,以满足人们多样化美好生活追求。从发展的趋势来看,机器人和人工智能或将会带来极大的社会生产和消费方式的变革。从日本、德国、法国的科技强国建设经验来看,生产力的发展需要倒逼科技创新,如日本明治维新,德国、法国的文艺复兴迫使科技创新适应生产力发展。法国、美国等国家面对经济发展的缓慢,及时调整科技政策和规划,利用科技驱动经济社会发展。企业要提升创新能力以对接原始创新和工程创新的研究成果;建制化的科研机构也要坚持需求导向,主动对接产业需求,在需求中凝练和解决科学技术问题,促进把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。