2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049;

3. 中国科学院自然与社会交叉科学研究中心 唐山 063000

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Tangshan Academy of Scientific Development, Intercross-Science Research Centre for Natural Science and Social Science, Chinese Academy of Sciences, Tangshan 063000, China

中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国及第一大外汇储备国。改革开放40年来的国内生产总值(GDP,可比价格)年均增速近9.5%;以美元计算的对外贸易额年均增长14.5%;脱贫人口超过同期全球减贫人口总数的70%[1]。然而,在实现巨大发展的同时,中国面临着突出的发展不平衡、不充分问题。十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经济规模方面,2017年地区生产总值前10位的省份中有7个省份位于南方地区,这一情况与2016年相同;同时,广东省和江苏省以超过8万亿元人民币的GDP总量位居全国前两位;经济增速方面,只有贵州省和西藏自治区的GDP增速超过10%①。

① 根据国家统计局网站数据计算所得。

长期以来学界的研究重点一直集中于东、中、西地区间的发展差距问题,如杨开忠[2]、王铮[3]等;近年来,学界关于区域经济差异的研究尺度开始向城市群及经济圈转移,此方面学者以温瑞虹[4]、罗庆[5]、龙海明[6]等为代表。相较之下,学者们对于南北地区间的经济发展差距的关注则较少。2017年4月,李克强总理在视察山东时表示,“现在中国经济出现一个很大的变化,就是走势分化的情况从‘东西差距’变成了以黄河为界的‘南北差距’” [2]。当前正是我国社会主要矛盾发生转变的新时期,南北地区的经济发展差距问题更加需要关注。基于此,本文结合1953年以来我国南北地区间的地区生产总值与地区财政收入情况,分析这段时期内我国南北两地经济发展差距的演变历程和特点,以期为地区发展战略的选择提供参考。

1 研究对象与方法选择 1.1 研究对象本文旨在对我国南北地区的区域经济发展的差距及失衡情况进行分析研究。因此,在研究对象的选择上,采用传统的南北地区划分方式对南北地区进行分析,即以秦岭—淮河线作为我国南北地区的分界线。

由于数据的可得性和连续性问题,在对南方进行分析时,未将我国香港、澳门特别行政区和台湾省囊括在内。从而本文所研究的北方地区包括黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、北京市、天津市、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、甘肃省、宁夏回族自治区、山西省、陕西省、青海省、山东省、河南省;南方地区包括江苏省、浙江省、上海市、安徽省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区、福建省、广东省、海南省、西藏自治区。

1.2 概念界定及分析方法(1)对于区域经济发展差距的概念界定。本文选择聚焦地区经济总量和人均收入反映的区域经济发展差距,利用这两个维度来衡量区域经济的发展差距。

(2)相关指标选取。本文选择以南、北两大区域的地区生产总值和地区财政收入为主要指标;时间尺度方面,分析了1953年以来我国南北区域经济发展差距的阶段性演变趋势。

(3)差距程度的衡量。为全面反映南北地区的经济发展差距,本文选择通过绝对差距与相对差距相结合的方式来分析区域差距。采用标准差衡量区域经济发展的绝对差距,通过加权变异系数和泰尔指数来衡量区域经济发展的相对差距,具体计算公式如下:

① 对于一组数据x1, x2, ..., xn,其标准差σ刻画了其相对于均值μ的离散程度,

② 变异系数(CV)可用于比较两组数据的相对离散程度大小,其定义为标准差与平均值之比,即

③ 泰尔指数(T)由泰尔[3]利用信息理论中的熵概念来计算收入不平等而得名,常用于衡量个人之间或者地区间收入差距,其计算公式为:

分析我国南北地区经济发展差距的总体演变历程,发现南、北两地的经济发展差距经历了“微小—扩张—调整—激增”的过程。最初两地的差距几乎可以忽略不计,此后随经济增长而日趋显著,在2004—2012年北方强劲发展势头的带动下有所缓和,但随后自2013年开始进入了1953年以来差距最大的阶段。

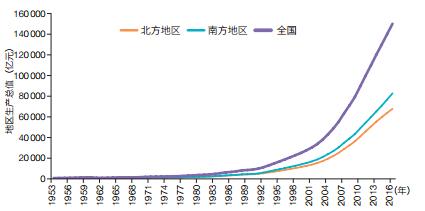

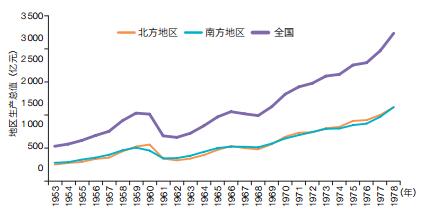

2.1 南北地区生产总值的差距演变地区生产总值方面,1953年,南方地区的地区生产总值为384.95亿元人民币,北方地区为349.15亿元人民币,分别占全国GDP总量的52.4%和47.6%。此后26年(1953—1978年)两地区经济保持同步、低速增长,区域经济差距较小。1979年开始,我国经济发展进入高速增长阶段,主要体现在南北地区的生产总值均较快增长,但同时地区经济发展差距也开始显现,在经历了短暂的同步发展后,南北之间的地区生产总值产生了明显分化(图 1)。2008年世界金融危机爆发后,北方经济发展进入慢速阶段。特别是从2012年后,北方地区经济开始大幅放缓,东北三省、山西等地区甚至出现了明显衰退。

|

| 图 1 1953年以来南北地区生产总值(可比价格)变化情况 数据来源:根据国家统计局网站数据及wind数据库计算;其中地区生产总值1993年前的数据来源于wind数据库,1993年后的数据来源于国家统计局网站;地区生产总值指数来源于国家统计局网站 |

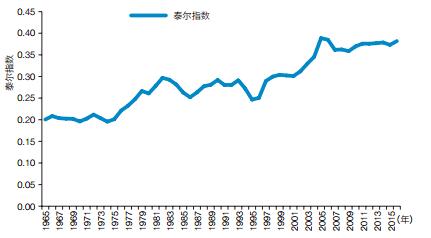

通过计算南北地区间的泰尔指数,发现南北区域经济发展的差距自1976年开始不断扩大;进入21世纪,两地的经济发展相对差距上升到新的台阶,由前一阶段的0.2—0.3数量级上升到0.3—0.4数量级(图 2)。

|

| 图 2 1965年以来南北地区经济发展情况的泰尔指数 数据来源:根据国家统计局网站数据计算 |

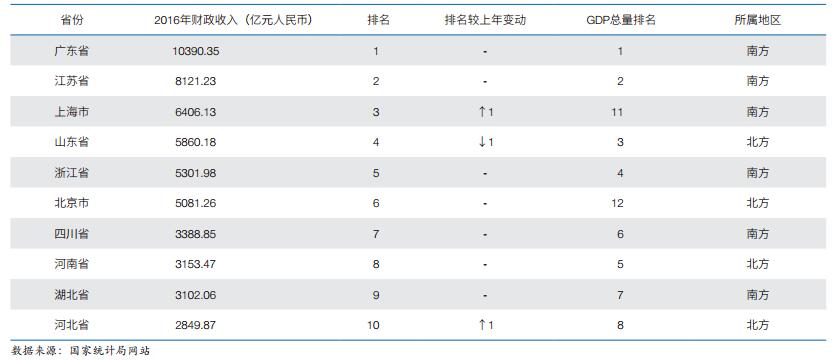

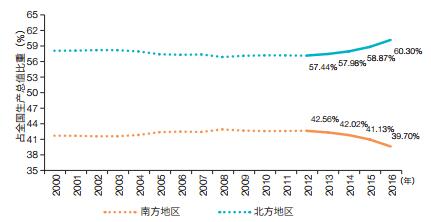

至2016年,南北两地在地区生产总值方面的差距达到了峰值,南方地区贡献了当年全国GDP总量的60.3%,而北方地区所占份额则由1953年的47.6%缩减至39.7%②,下降近8个百分点。以当年价格计算南方地区的生产总值超过北方地区17万亿元人民币,占当年全国GDP的20.18%。2016年全国生产总值总量排名前10位的省份中,南方省份占据7席(表 1)。

② 根据国家统计局网站数据计算所得。

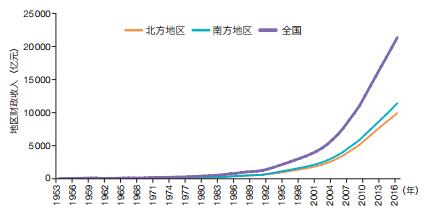

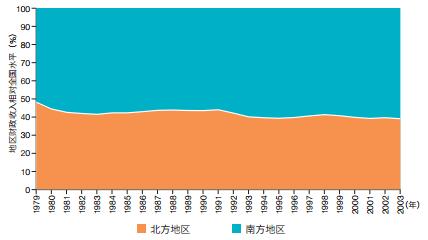

地区财政收入的演变呈现出与地区生产总值相似的特征。1953年北方地区的地方财政收入为49.46亿元人民币,占北方地区生产总值的比重为14.17%;南方地区的地方财政收入为54.49亿元人民币,占南方地区生产总值的比重为14.16%,两地水平相当。2016年,北方地区财政收入占地区生产总值的比重为10.46%,南方地区为11.66%,北方地区落后于南方地区(图 3)。

|

| 图 3 1953年以来我国南北地区财政收入(可比价格)变化情况 数据来源:根据国家统计局网站数据计算 |

从南北地区财政收入的相对变动历程来看,两地的财政收入同步变动的趋势仅维持到2012年,2013年北方地区的财政收入开始降低,而同时期南方地区的财政收入则仍持续增加。

2016年全国地方财政收入排名前10位的省份中,前3名均位于南方地区,前5位中只有山东省位于北方地区,其他省份均为南方省份(表 2)。与之相反,财政收入后10位的省份中,北方地区的省份占据7席。

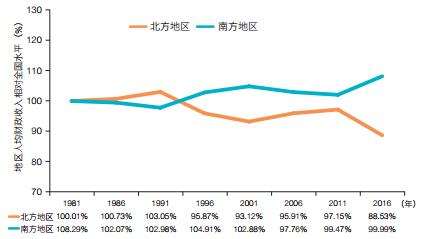

人均财政收入方面,1953年北方地区的人均财政收入为20.85元人民币,是南方地区水平(16.40元人民币)的1.3倍,是全国平均水平(18.02元人民币)的1.2倍。南北两地的人均财政收入水平,从1992年开始正式拉开差距。1992年以前,大部分时间内的南方地区的人均财政收入水平在北方地区之下,从1992年开始南方地区的人均财政收入超过北方地区(图 4)。2016年南方地区的人均财政收入水平达6 846.39元人民币;同年,北方地区只有5 597.39元人民币,不到全国水平的90%;南方地区的人均财政收入相对全国水平领先北方地区近20%。

|

| 图 4 1981—2016年南北地区人均财政收入相对全国水平的变化情况 数据来源:根据国家统计局网站数据计算 |

通过分析1953—2016年南北地区的经济发展情况,发现1953年以来我国南北地区经济差距呈现出明显四阶段特征:第一阶段为1953—1978年,两地的经济发展水平基本相当,未有明显差距;第二阶段为1979—2003年,两地经济发展差距形成,南方经济领先北方的幅度开始拉大;第三阶段为2004—2012年,这一阶段南北经济发展出现了新的局面,北方地区的经济增长势头强于南方地区,两地经济差距进入调整时期;2013年成为南北地区经济发展差距的跃迁点,地区经济发展差距进入第四个阶段,南北地区的经济发展拉开了1953年以来最大差距。

具体来看,以地区生产总值和地区财政收入衡量的我国南北经济发展差距的阶段特征如下。

3.1 第一阶段:1953—1978年新中国成立后至改革开放前,我国的经济发展政策以“平衡发展”为指导思想,强调国民经济的综合平衡、部门平衡和地区平衡发展,以计划的手段调控经济发展,这一阶段以生产力的平衡恢复和内地建设为政策重心。“一五”期间侧重于对沿海地区老工业基地的改造和内地新工业基地的建造;1958—1964年,受“大跃进”等思想的影响,南北两地的国民经济发展均出现滞缓;1964年起我国开始“三线”建设,这一时期仍将内地设为经济重心,同时出现偏重南方地区的倾向,“三五”期间四川、贵州和“三西”(豫西、鄂西、湘西)地区成为国家的投资重点[4]。尽管1953—1978年区域发展政策明显偏重内地,但其根本思想为地区均衡发展,因此,该时期内南北地区经济发展较为均衡,差距微小。

从地区生产总值来看,1953—1978年南北两地的GDP总值处于同一水平,地区生产总值占全国的份额围绕50%上下交错变动,且变动幅度不超过3%;26年间南方地区生产总值占全国份额的平均占比为50.5%,北方地区为49.5%。1969—1978年两地所占的份额更是逐年趋近于50%(图 5)。

|

| 图 5 1953—1978年南北地区生产总值与全国生产总值(可比价格)比较 数据来源:国家统计局网站 |

1953—1978年南北地区的财政收入水平相当。1953年,南方地区的财政收入合计为54.49亿元,北方地区为49.46亿元,分别占全国财政收入的52%和48%。这一阶段内两地财政收入占全国的比重均值为53%(南方地区)和47%(北方地区)。然而1978年成为两地水平接近的最后一年,从1979年开始,两地的财政收入拉开明显的差距。

3.2 第二阶段:1979—2003年1979年成为南北经济发展差距的分化点。改革开放以来,我国改变了前一阶段以牺牲效率为代价的平衡发展思路,转向不平衡的发展政策,着力发展东部沿海地区的优势;通过先进地区和部门的发展带动相对欠发达地区的发展,自此我国经济进入平稳高速发展的新阶段。

得益于地理优势和历史积累,这一时期的南方地区得到大量的政策和资金支持,区域经济发展政策呈“南重北轻、先南后北”的特点。1979年7月中共中央和国务院正式批准广东、福建两省在对外经济活动中特殊政策和灵活措施,同意在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门试办出口特区[5];1980年5月,中共中央和国务院正式将深圳、珠海、汕头和厦门这4个出口特区改称为经济特区,4区均位于南方;1984年5月开放天津、上海等14个沿海港口城市,其中7座城市位于南方地区。此后的珠江三角洲、长江三角洲和闽南厦漳泉三角洲经济开放区、海南经济特区均体现了这一特点。这一时期内,全国经济快速发展,而相比之下辽东等地的老工业基地则发展缓慢。

如前所述,1978年之前南北地区经济发展水平相近,而自1979年开始,南方地区在经济总量和财政收入方面领先北方地区的幅度均不断增长(图 6)。1978年时南方地区的地区生产总值(可比价格)为1 556.22亿元人民币,北方地区为1 553.58亿元人民币,南北差距约为当年国内生产总值的0.09%;2003年,南方地区的地区生产总值(可比价格)为20 737.84亿元人民币,北方则为16 863.88亿元人民币,落后于南方3 873.96亿元人民币,占当年国内生产总值的10.30%。

|

| 图 6 1979—2003年南北地区生产总值(可比价格)及二者差距变化情况 数据来源:国家统计局网站 |

财政收入方面的情况类似,南北地区的财政收入也是从1979年开始逐渐拉开差距。1978年北方地区的财政收入为478.36亿元人民币,相当于南方地区的97.5%;而2003年北方地区的财政收入水平(3806.70亿元人民币)只有南方地区(6 043.30亿元人民币)的63.0%。全国占比方面,北方地区财政收入除在1983—1990年有小幅增加外,其余时间占全国的份额总体上呈现下降趋势,2003年北方地区财政收入占全国的比重只有38.65%(图 7)。

|

| 图 7 1979—2003年南北地区财政收入相对全国水平变化情况 数据来源:国家统计局网站 |

2004年开始南北经济发展出现新的局面,北方地区的经济增长势头好于南方地区。这一时期,以东北振兴、中部崛起等区域政策成为国家区域经济发展的重要组成部分。2003年10月,《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中指出,“要加强对区域发展的协调和指导,积极推进西部大开发,支持中西部地区加快改革发展,振兴东北地区等老工业基地,鼓励东部有条件地区率先基本实现现代化”。在此类政策的指引下,北方地区的经济发展得到推动。

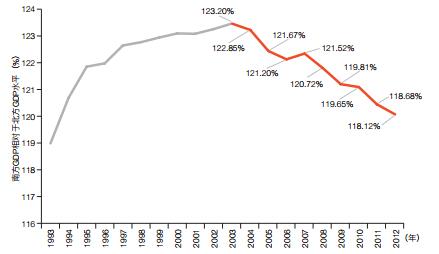

具体来看,这一时期两地依旧维持经济的高增长态势,但北方地区在地区生产总值方面的表现优于南方地区,呈现出北方地区增长率高于南方地区的形势;2004—2012年,除2007年外,北方地区的地区生产总值增长率都超过了南方地区。得益于北方生产总值的高增长,南北两地的区域经济差距逐渐缩小,两地生产总值的比值不断下降,由2003年的123.20%降至2012年的118.12%(图 8)。

|

| 图 8 1993—2012年南方地区生产总值(可比价格)相对北方水平变动趋势 数据来源:根据国家统计局网站数据计算 |

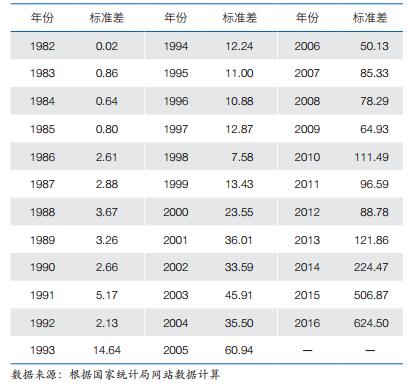

然而,人均GDP则反映出了南北地区的经济发展中深层并日趋严峻的深层不平衡问题。如前所述,以标准差衡量南北地区经济发展的绝对差距,这一指标从2004年开始增大(表 3),2003年的水平为18.16,2004年便增加至104.35;在2004—2012年这段时间内不断加剧,至2012年,南北地区人均GDP的标准差增加到了697.98。从相对差距来看,2002年开始加权变异系数和泰尔指数都在不断增加。以上均印证了以人均GDP为指标衡量的南北方区域发展差距的不断扩大,这说明该阶段南北地区经济差距的缩小是不稳定、不持续的。

以地区财政收入衡量的第三阶段南北地区经济的发展水平呈现出与地区生产总值相同的特点。2003年北方地区财政收入只占全国财政收入的38.65%,而在经历了北方的经济复苏后,2012年北方地区这一指标升至41.12%,并成为1993年至今的最高水平。

通过分析南北地区人均财政收入的绝对差距发现,进入21世纪以来南北地区人均财政收入的标准差较以往发生了明显跃迁:2000年二者的标准差超过20%,2001年增大至36.01%,此后一直保持增加趋势。2016年,我国南北地区间人均财政收入的标准差超过600(表 4),两地的人均财政收入相差巨大,该指标体现的地区经济发展差距也成为1953年以来最大的一年。

在经历了2004—2012年的调整之后,南北两地的经济发展差距有所缩小;然而自2013年开始,随着我国经济发展阶段进入新阶段,南北地区经济发展的差距也跃迁入新局面,2013年因而成为南北区域经济发展差距的跃迁点,两地差距进入第四个阶段。

在经历了上一阶段的振兴复苏后,东北地区和北方资源型城市的转型升级的步骤开始放缓,北方地区经济发展再次开始大幅落后于南方地区。经济形势仍然严峻。地区生产总值方面,该阶段的特征突出表现为南北地区生产总值和财政收入占全国份额分化加剧,北方地区GDP占全国的份额急速下降(图 9)。以当年价格计算的北方地区生产总值占全国的份额,从1953年的47.6%震荡下降到2016年的39.91%,北方地区占比首次小于40%。

|

| 图 9 2000年以来南北地区生产总值占全国比重变化趋势 数据来源:根据国家统计局网站数据计算 |

随着南方地区人均生产总值的增长,南北地区人均生产总值的标准差在2013年超过100,并在4年内激增至624.50。有研究指出,绝对差距因受经济总量的影响,在不同时点不具有可比性。但此处结合南北地区人均生产总值占全国的比重来看,2016年二者之间的差距占全国人均生产总值的9.7%,是1988年以来相差最悬殊的一年。

从相对差距指标变异系数来看,2013年以前,除了个别年份的加权变异系数较大外,基本保持在0.4以下,并且大部分年份只有0.2或0.3。但加权变异系数从2013年的0.2增加至2014年的0.4,后增加到0.8,这一指标在2016年首次超过1.0。这再次证明了2013年以来我国南北地区经济发展进入了新的、更大差距的阶段。

在经历了20年的稳定差距后,南北地区财政收入的相对差距也从2013年开始出现明显的分化加剧趋势。1993—2012年南方地区的财政收入相对全国水平一直维持在58.88%与60.33%之间,北方地区一直维持在38.91%与41.12%之间。而2013—2016年的4年时间内,南方地区的该水平上升近4个百分点,北方地区下降近4个百分点,波动水平超过此前20年。2016年南方地区的公共财政收入是北方地区的1.7倍,两地差距为1953年以来之最。

4 结论由上可知,1953年以来,我国南北地区的经济发展逐步发展为明显的“南强北弱”的局面。无论是以地区生产总值还是财政收入来衡量,北方地区经济在全国所占比重均由最初的近50%下降到2016年的不足40%,南方地区则占据了超过60%的份额。通过前文的分析,本文得出的主要结论如下:

(1)1953—1978年是南北地区的经济均衡发展阶段。该时期内我国的经济发展政策强调国民经济的综合平衡、部门平衡和地区平衡发展。在这一思想的指导下,南北两地经济状况相近,均保持平稳低速增长,两地的经济总量和经济发展状况基本不存在较大差距。从地区生产总值总量来看,南北方生产总值占全国的份额围绕50%上下3个百分点以内交错变动;从地区财政收入来看,南方地区的财政收入占全国的比重平均为53%,北方地区为47%;人均财政收入方面,北方地区甚至高于南方地区水平。

(2)1979年成为南北经济发展拉开差距的转折点。改革开放后,我国的区域发展转向有侧重的发展战略,南方地区凭借其自身的地理优势和历史积累,得到了更多的政策和资金支持,发展环境优于北方地区。上一阶段南北地区的经济发展水平不相上下,而此后我国经济进入全面高速发展阶段,无论是以地区生产总值衡量还是以地区财政收入衡量,南方地区经济增长的加速度均明显大于北方地区,南北地区经济发展的差距自此拉开。

(3)2004年为南北地区经济发展差距的调整点。 2004—2012年,以东北振兴、中部崛起等区域政策成为国家区域经济发展战略的重要组成部分,有力地推动了北方地区的经济发展,南北经济发展出现了新的局面,北方的地区的经济增长势头好于南方地区。这一阶段中,南北两地的地区生产总值增长率呈现出北方地区增长率高于南方地区的形势,一定程度上缩小了南北地区之间的经济发展差距地。地区财政收入方面也发生了相同的变化,这9年间北方地区财政收入占全国的比重小幅上升了近2%。

(4)2013年成为南北地区经济发展差距的跃迁点,南北地区的经济发展自此拉开新一轮的更大差距。从地区生产总值来看,北方地区生产总值占全国的份额急剧下降,4年间下降近3个百分点,2016年北方的地区生产总值占全国的比重下降到39.7%,为1953年以来的最低值。在对于地区财政收入的分析中也发现了相同的趋势,南北两地财政收入占全国比重的波动水平超过此前20年,以标准差衡量的绝对差距也出现了激增,2016年南方地区的公共财政收入是北方地区的1.7倍,两地差距为1953年以来之最。

综上可知,我国南北地区经济的发展差距,在经历了“微小—扩张—调整—激增”阶段后,2013年开始进入了南北经济发展差距前所未有的剧烈分化时期,两地的经济发展水平正以极高的速度拉开差距。新时期我国南北地区的区域发展差距正在凸显,“南北差距”成为现阶段中国经济发生的大变化之一。接下来的研究应聚焦这一问题的成因分析和对策研究,以解决经济发展的地区差距问题,从而缓解我国社会当前的主要矛盾。

| [1] |

新华网.习近平在博鳌亚洲论坛2 0 1 8年年会开幕式上的主旨演讲.[2018-04-10]. http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/10/c_1122659873.htm.

|

| [2] |

杨开忠. 中国区域经济差异变动研究[J]. 经济研究, 1994(12): 28-33, 12. |

| [3] |

王铮, 葛昭攀. 中国区域经济发展的多重均衡态与转变前兆[J]. 中国社会科学, 2002(4): 31-39, 204. |

| [4] |

温瑞虹. 广东经济增长与区域经济差异关系研究[J]. 地理与地理信息科学, 2012, 28(1): 90-93. |

| [5] |

罗庆, 李小建, 杨慧敏. 中国县域经济空间分布格局及其演化研究:1990年-2010年[J]. 经济经纬, 2014(1): 1-7. |

| [6] |

龙海明, 凌炼, 谭聪杰, 等. 城乡收入差距的区域差异性研究——基于我国区域数据的实证分析[J]. 金融研究, 2015(3): 83-96. |

| [7] |

储思琮.解读李克强山东考察"路线图".新京报, 2017-04-23.

|

| [8] |

Theil H. Economics and Information Theory[M]. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1967: 91-123.

|

| [9] |

陈其霆. 中国区域经济政策概述[J]. 开发研究, 1999(5): 33-34. |

| [10] |

李清泉.论区域协调发展战略.北京: 中共中央党校, 2000.

|