数月前,我十分荣幸地被邀请为《中国科学院院刊》“合成生物学:回顾与展望”专刊作序,但一直忙忙碌碌,未能有时间认真思考。刚刚结束在澳大利亚布里斯班举行的APEC科学顾问会议,返途中打开电脑,浏览了文稿集。一个个新颖的概念,一段段精彩的文字,不断刷新思绪。虽然这已经不是第一本合成生物学专辑,但还是让人振奋。合成生物学与新世纪同步,如今成为网络热词,被认为是颠覆性生物科技、会聚技术、新一代生物技术(建物致用)、探索生命的新钥匙(建物致知)。

如业内所知,合成生物学这个词出现在一百多年前,当时有一个十分前瞻性的标题:“合成生物学与生命的机制(Synthetic biology and the mechanism of life)”(Nature,1913)。由于查不到原文,难以解读作者(Anon)的原意。20世纪80年代初,基因工程技术开始普及,德国学者撰文预言:“基因手术——开启合成生物学的大门”(Hobom B,Medizinische Klinik,1980)。然而,合成生物学真正被广泛关注则是始于本世纪。2000年,Kool E.在基因组学和系统生物学基础上,引入工程学概念,重新定义了“合成生物学”。当时出现的一批先驱性人物至今仍十分活跃,其开创性研究早已耳熟能详,如:基因回路及基因振荡器、细菌最小基因组、合成病毒、合成细菌、合成酵母染色体等。合成活性染色体的研究,已开始挑战复杂的多细胞生物甚至人类染色体,进而还提出基因组编写计划(GP-Write)——从被动读取到主动编写基因组,恰如费曼所言:“我不能创造的,是我所不能理解的(1972)”。与此同时,应用研究也从微生物代谢产物向医药、化工、能源、农业、环境、信息等多个领域拓展,生物合成青蒿素、阿片是其中经典之作。

近些年,新技术原理方法的出现和应用,也正在助力合成生物学发展。如,诱导多功能干细胞(iPS cells)、CRISPR基因编辑、正交(orthogonal)遗传系统(如非天然碱基及非天然氨基酸等)、可编程蛋白回路(protein circuits)、可组合性(composability)与时序逻辑等。此外,要赞赏MIT发起的国际遗传工程机器设计大赛(iGEM)。历经15年发展,iGEM已经成为合成生物学亮丽的品牌,每年吸引全球大批有志青年学生前往,同台竞技、交流。

合成生物学属于会聚技术。经检索Web of Science数据库,相关学科占比为:生物化学与分子生物学,64.3%;遗传学,57.2%;工程学,40%;微生物学,38.3%;生物医学,36.4%;细胞生物学,23.9%;化学,16.9%;计算机科学,11.9%,等。2012年,配合白春礼院长,我与美国纳米计划起草人、会聚技术创导者米哈伊尔·洛克(Mihail Roco)博士共同组织过一次以会聚技术(NBIC)为主题的香山科学会议(http://www.most.ov.cn/kjbgz/201211/t20121109_97755.htm),会议由国家纳米中心承办。我的理解,会聚技术,源于学科交叉,却超越学科交叉,是极富生命力的新兴学科领域。

10年来,中国的合成生物学日趋活跃,出现了各种论坛、专辑,成立了多个研究中心,张立新先生和陈国强先生还创办了合成生物学期刊(Synthetic & Systems Biotechnology),据悉今年已经被ESCI收录,顺致祝贺!这里,有几件事我想特别提及。

(1)国家重点研发计划“合成生物学重点专项”已经启动。这是“973”计划合成生物学专题的延续和提升,有一个5年实施方案,预计财政投入23亿元(包括深圳市出资5亿元)。这一举措还正在带动其他资源,使研究经费得到强化保障。

(2)一流研究成果开始涌现。例如,酵母长染色体的精准定制合成和利用非天然氨基酸“将病毒直接转化为活疫苗及治疗性药物”两项成果分别入选2017年中国十大科技进展新闻和2017年中国科学十大进展。今年,覃重军先生以他特有的幽默,向我们展示了人工构建的单条染色体酵母,这无疑又是一颗科学明珠。突出进展还有:林可霉素生物合成机制研究、治疗心脑血管疾病的中成药灯盏花素的全生物合成、强化微生物电催化效率的从头合成研究等。

(3)中国参加iGEM竞赛的高校越来越多,连续数年斩获全部金牌的30%。我曾参与指导中国科学院大学金牌团队,对他们的钻研精神倍加欣赏。iGEM无疑已经成为训练合成生物学高素质人才的重要平台。几年前我在北京会见MIT的iGEM比赛组织者,提出在中国建立赛区的建议,当时他们态度积极,但后来无果。盼望中国很快有自己类似平台。

(4)合成生物学微信群是一个创举,群友数百,他们来自学术界各方,都是领域的骨干,由此可窥见目前中国合成生物学队伍规模。微信是数字时代的宠儿,是获得科学信息最为快捷的渠道,大大促进了同行之间的交流与合作。这一快捷高效的交流模式,无疑会进一步加速合成生物学的未来发展。

科学发展需要多方面的支持和关注。两年前,《院刊》以马延和先生的合成生物学文章内容为基础,与新华社联合撰文,获国家领导人的重要批示,这充分体现了《院刊》的智库作用。两年后,《院刊》再度发力,与中国科学院科技促进发展局、前沿科学与教育局合作,组织编写这本专刊,在编辑的最后阶段,恰逢科技部宣布启动合成生物学研究专项及年度指南,真是对编辑和作者的奖赏啊!

本专刊总共16篇文章,包括总论和合成生物学关键技术、应用领域、平台建设、政策与社会问题4个板块,框架完整,内容丰富。通常,序言要对各章进行介绍。但考虑到总论中已有相关论述,这里就不占用篇幅,只是选择性地谈几点认识。

总论由赵国屏先生撰写,他高度概括了合成生物学的内涵和发展,写得十分精彩。赵国屏先生是中国合成生物学领域一位代表性科学家,除了大量的亲身实践活动以外,赵先生做的两件事具有标志性。一是在2008年成立了中国科学院合成生物学重点实验室,这是中国第一个成建制的合成生物学研究基地,此举具有前瞻性和示范性;二是在2010—2012年间代表中国参与组织了中、美、英三国六院(科学院和工程院)合成生物学系列会议,使中国的合成生物学从开始就“与鹰共翔”。我参加了其中两次会议,重点介绍中国合成生物学的部署和发展路线图的构思。

平台建设由崔金明、杨琛等撰写。基地平台是凝聚人才、持续产出高水平成果的重要依托。中国科学院合成生物学重点实验室经过10年发展,成绩骄人。天津是我国合成生物学研究的重镇。中国科学院天津工业生物技术研究所通过中国科学院协调,在天津市和科技部的支持下,率先启动了合成生物技术创新中心,旨在打造服务平台,构建以天津-上海-深圳研究力量为主的研究网络。天津大学合成生物学被教育部列入高校首批6个前沿科学中心,目标是成为国际“领跑者”。深圳则属异军突起,在专家的积极建议下,深圳市政府高瞻远瞩,以特有的“深圳速度”,启动了合成生物学重大研究设施的论证,这意味着国家规划中未来的合成生物学重大研究设施将提前诞生在一个年轻的、极富创新活力的城市,这对整个领域都是一个利好。天津中心和深圳设施,都是中国科学院与区域协同创新的范例。

专刊对合成生物学的伦理、法律和相关政策进行了系统论述,由熊燕和李真真两位女士撰写。这方面我们起步较晚,需要加强。我曾参加由加拿大牵头的DNA条形码国际组织理事会和伦敦纳米中心顾问小组,法律和伦理专家在其中发挥重要作用,他们针对新兴科技发展可能产生的风险开展前瞻性研究,并提出可能的解决方案。例如,英国在出版合成生物学发展报告时,还同期发表了与“公众对话”报告。一个团体或社会对科学伦理和法律的重视程度,与其文明发展水平有关。中国合成生物学研究专项已经做了相应部署,令人欣慰。

总之,这本专刊出版十分及时,建议同时通过网络媒体推送。

最后,我想做点补充。此专刊虽然由中国科学院组织编写,也是对整个领域发展的思考。中国科学院是国家队,在重大科学前沿领域的布局方面具有前瞻性,而高校人才济济,创新活跃,两方在合成生物学领域携手多年,对此,我是一位见证人。

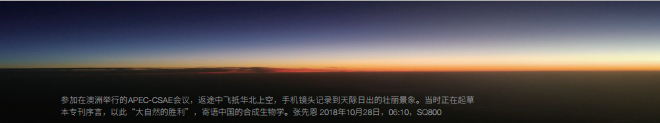

手敲键盘,思绪如浮云,飞机已不知不觉抵达华北上空。眺望窗外,万米高空,东边茫茫夜幕上方浮现一缕红色曙光。我擦净了舷窗,举起手机镜头。不一会儿,一颗耀眼的金红亮点出现在天际。渐渐地,红日冉冉升起,霞光万丈(见序言图),“大自然的胜利(The triumph of nature)!”澳大利亚首席科学顾问Alan Finkel博士见照片后如是说。中国的合成生物学,正如蓬勃朝阳,蒸蒸日上。

张先恩

起草于2018年10月28日,

11月2日修改