2. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864;

3. 中国科学院 前沿科学与教育局 北京 100864;

4. 中国科学院大学 北京 100049

2. Bureau of Science & Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. Bureau of Frontier Sciences and Education, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

4. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

XIONG Yan Ph.D., Professor.She engages in strategic intelligence research and consultation for life sciences and health.Her research focuses on various disciplines, including synthetic biology, brain science, nutrition science, and their related technologies.She is primarily involved in research on science and technology policy, frontiers and trends, technology foresight, bioethics and biosafety issues. E-mail:yxiong@sibs.ac.cn

合成生物学采用工程化设计理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至从头合成“人造生命”,是具有重大的科学、技术价值与应用潜力的新兴前沿学科。近年来,合成生物学高速发展,重大突破不断涌现。“人造生命”突破生命自然法则,帮助人们接近生命起源和进化的真相;基因组合成、设计的飞速进步,使合成生物学的研究已从单细胞向多细胞复杂生命体系的活动机理,人工基因线路、底盘生物定量、可控设计构建,以及人工细胞设计调控层次化、功能多样化的方向发展。这不仅极大提升了人类对生命本质和工作原理的理解与操控,还将由此催生一次科学、文化、技术与产业的革命。

1 合成生物学的飞速发展面临政策与管理的挑战合成生物学为生命科学研究带来了全新的思维和方法,是相对于传统的“格物致知”方法学的一场革命。①它代表了一种新的思维模式。不同于传统生命科学研究从整体到局部的还原论思想,合成生物学通过定量、设计、合成的整体论思想,为认识生命本质提供新的思维模式。②它代表了一种新的研究范式。不同于传统生命科学研究的“读取”信息,合成生物学开启了生命密码从“读”到“写”的质变。同时,也从传统的实验科学范式,进入到“数据密集型科学”的“第四范式”。③它代表了一种新科学革命。合成生物学推动全球科技从认识生命到“设计生命”的巨大跨越,被誉为继DNA双螺旋结构解析、人类基因组研究之后生命科学的第三次革命。④它代表了一种会聚技术。合成生物学的发展促进了生命科学与物理学、化学、纳米科学、信息科学等一系列科学技术的融合,这种“融合”已超越了原先意义上的“学科交叉”,而是科学、技术、工程乃至自然科学与社会科学、管理科学的“会聚” [1]。

因此,合成生物学已远远超越了传统生物技术的研究范式及产品应用领域,被认为是可能改变未来社会的颠覆性技术。同时,合成生物学技术及相关产品的复杂性、新颖性,以及应用范围、规模等正向前所未有的深度和广度发展,将会带来组织架构、资助模式,知识产权,文化、教育,以及安全、规范等方面的新问题。

目前,合成生物学在研发投入、基础设施、知识产权、教育培训、生命伦理、生物安全和生物安保等方面的管理政策备受关注[2],但合成生物学在不同的发展阶段,涉及的政策和管理问题不同,范围和程度也有差异[3, 4]。因此,面向未来技术、面对新的挑战,亟须开展长期的战略研究和政策研究,对适应技术发展和应用的相关政策及管理进行探讨与实践,以保障合成生物学更加快速、健康的发展。

2 创新的政策和治理体系是合成生物学健康发展的重要保障 2.1 支持科技和产业发展的战略规划与多元投入合成生物学的发展离不开政府的战略引导和大力支持。在过去的十几年中,公共和私人资金在合成生物学领域的投入都呈显著上升的趋势。科学界、产业界和政府管理部门力图通过加强战略谋划和采取各种措施,促进合成生物学的研究、应用与产业转化。政府、基金会、企业等多方资金的支持与投入,更有利于合成生物学创新成果的转化和产品的大规模生产,促进合成生物学相关产业的发展。

目前,合成生物学科技发展路线图是一种前瞻规划的形式。欧盟最早推动合成生物学路线图的制定,其路线图既是技术路线图,也是政策路线图,体现了欧盟从2008年到2016年在合成生物学领域的设计和规划。

英国在2012年发布《合成生物学路线图》的基础上,2016年又发布《英国合成生物学战略计划2016》。在合成生物学路线图和战略规划的引导下,英国政府专门成立了合成生物学领导理事会(SBLC)[5],并持续加大对合成生物学的投入和支持。同时,英国政府也支持企业主导的研发项目,鼓励产业发展。2017年,英国政府向彩虹发展基金投资1 000万英镑支持合成生物学衍生公司和初创公司的发展建立。2000—2016年,英国成立的合成生物学初创公司已超过146家,合成生物学企业的数量平均每5年翻1倍[6]。

美国政府主要通过美国国家科学基金会(NSF)、国立卫生研究院(NIH)、农业部(USDA)、国防部(DOD)等联邦机构积极支持合成生物学的基础研究和技术研发,2008—2014年公共经费对合成生物学的投入总计约8.2亿美元[7]。此外,美国的研究机构与基金组织、风险投资集团及企业密切合作,促进了合成生物学从基础到产业的全链条发展。人工半合成的抗疟药物青蒿素实现大规模生产,不仅是合成生物学创新成果应用于实践的里程碑事件,也是政府、基金会、企业多元支持和投入,促进基础研究市场转化的最佳体现。

中国政府对前沿交叉领域的科技创新也非常重视,并有持续的规划部署。2010年以来,科技部“973”计划设置了10个合成生物学专项,“863”计划也启动了“合成生物学”重大项目。特别是《“十三五”国家科技创新规划》与《“十三五”国家基础研究专项规划》,均部署了包括合成生物学在内的战略性前瞻性重大科学问题和前沿关键技术的研究。

合成生物学未来巨大的产业前景,加之政府的支持与引导,改变了合成生物学的投资格局。2012—2016年,全球对合成生物学企业的投资保持持续增长的趋势,合成生物初创公司累计获得近40亿美元的风险投资。仅2018年上半年,全球合成生物学企业的筹资就已达15.75亿美元。这些投资不仅包含基因合成、计算工具开发、生物工程平台等通用技术领域,还包含了医药、食品等应用研究领域。投资方式也多元化,包括初创公司融资、上市公司公开募股等,也有支持企业研发的政府投资等[8]。

2.2 促进技术突破的平台(中心)设施建设合成生物学的工程化平台和基础设施是实现“自下而上”工程化设计思路的基本保障,尤其需要政府的顶层设计、相关资源保障及长期支持。一方面,政府可通过建立卓越(创新)中心,聚集资源、培养人才;另一方面,各种通用性及专业性平台的建设,不仅提供技术和工具支持,对合成生物学统一规范、建立标准等也具有重要作用。

早在2006年,美国国家科学基金会就投入2 000万美元,由美国哈佛大学、麻省理工学院(MIT)、加州大学伯克利分校、加州大学旧金山分校等组建合成生物学工程研究中心(SynBERC)。该中心不仅帮助科研人员运用标准化的传感器、效应器、途径和逻辑门基因线路等构建生物系统,还包括了培养合成生物学领域的工程师,并积极推动政策制定者和公众参与合成生物学社会和管理问题的讨论。在美国国家科学基金会结束了对SynBERC的支持后,又以此为基础建立了组织工程生物学研究联盟(EBRC),以继续推动合成生物学的学科发展。

近年来,英国在《合成生物学路线图》框架下,通过政府的资金投入,建立了7个多学科交叉的合成生物学研究中心和1个产业中心,形成了全国性的综合研究网络。这些中心优势互补,并通过设备、人员等资源配置,促进合成生物学新技术的开发,也形成了英国合成生物学的创新和产业文化。其中,通过资助公司主导的合成生物学技术开发项目,建立的合成生物学知识与创新中心(SynbiCITE)已成为英国合成生物学技术转化和产业化中心。SynbiCITE不仅负责监管英国合成生物学的创业项目,在促进合成生物学的产业转化、初创公司成立、发展资金和创业培训课程等方面也发挥了重要作用。2018年10月,SynbiCITE提出新的5年战略计划,SynbiCITE将通过建立新的设施、拓展新的伙伴关系,成立投资者联盟和行业俱乐部等,创建合成生物学的创新生态系统,打造英国的创新集群[9]。

中国的一些高校和研究院所也及时认识到合成生物学的前瞻性意义,相继成立了相关的研究中心(实验室),逐步建立了若干交叉研究平台和队伍。例如,中国科学院成立的合成生物学重点实验室,北京大学、清华大学等组建的相关学科交叉中心。近来年,各级政府对合成生物学的基础设施和创新平台建设发挥了积极作用,例如天津市与中国科学院计划共建的“国家合成生物技术创新中心”、深圳市正在规划的“合成生物研究重大科技基础设施”等。这些联合建立的平台设施,将探索更高水平的合作机制,提供全方位服务,推进合成生物的学科技与产业实现新突破。

合成生物学工程化平台、标准元件库、数据库等是提升定量预测、精准化设计、标准化合成与精确调控技术能力的有力支撑。例如,MIT建立的标准生物元件注册库(RSBP),专门收集各种满足标准化条件的生物元件,提供按照元件功能、应用领域、底盘生物、构建方法及元件贡献者等方式进行的检索。目前,基于对合成生物学“设计—合成—测试—学习”这一工程化闭环的认识,欧美等国搭建了若干合成生物学工程平台。例如,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的IBioFAB,是世界上第一个合成生物学应用的自动化中心。英国帝国理工学院建立的DNA合成和构建平台,设置了“设计—构建—测试—报告—学习”循环框架的系统化和标准化运作,并在SynbiCITE的支持下与企业合作,大大提升了研究的通量与速度,为更复杂高级的人造生命研发提供支撑。

2.3 推动开放共享的知识产权管理和标准规范随着相关技术的发展和产品逐渐走向市场,并产生巨大的经济利益,合成生物学涉及越来越多的知识产权问题。例如,美国加州大学伯克利分校Jennifer Doudna团队与Broad研究所张锋团队关于CRISPR-Cas9的专利之争持续了数年。当2018年9月10日,美国联邦巡回上诉法院将关键知识产权授予Broad研究所,并坚持美国专利商标局先前的决定[10],张锋等人的Editas公司股价大涨,市值一度上扬,最高增加达到10亿元人民币。

合成生物学知识产权问题主要涉及专利、版权和商标[11],以及数据库保护和商业秘密等。目前,最受关注的是专利问题。自然存在的物质能否授予专利,以及合成生物学领域的软件专利如何促进知识转化等都是合成生物学专利争论的焦点。由于存在开放、开源与专利保护的根本矛盾而导致的合成生物学知识产权之谜(synthetic biology IP puzzle)[12],需要重新考量和界定知识产权与公共开放领域之间的界限。为此,在欧洲合成生物学研究网络(ERASynBio)主办的哥本哈根“合成生物学和知识产权”专题会议上,参会者认为,政府投资机构、学术机构和专利机构等应考虑研究活动在商业以外的社会价值和社会责任,并提出开发经济且易于使用的开源软件工具,使用不受知识产权限制的公共工具,提高专利的质量和所有权透明度,探索许可准则和最佳实践,以及立法和监管政策改革等建议[13]。

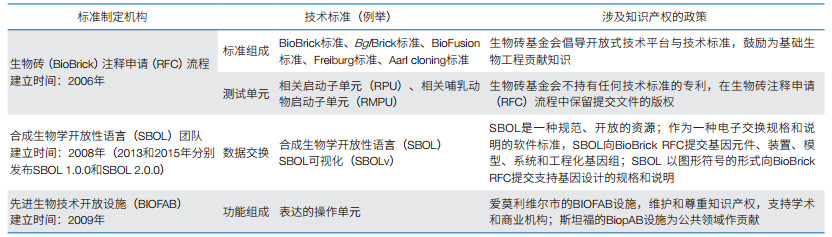

合成生物学的核心思想是基于标准化的生物元件设计新的生物功能。通过标准化,设计和改造生物系统所需的生物元件得以界定,其功能得以刻画和抽象化。而元件的储存和组装、适配等问题,最好的解决方案也是建立标准。生物砖(BioBrick)是最早出现的标准化生物元件理念,由此成立的生物砖基金会(BBF)主导了《生物砖公众协议》(BBPA)。该协议从法律层面允许个人、公司及科研院校开发标准化生物元件,并在该协议架构下开放共享。标准生物元件开放设施(BIOFAB)是MIT在国际遗传工程机器大赛(iGEM)的基础上,创建的专门从事生物设计与构建的组织。它通过维护和尊重知识产权,支持学术和商业机构的研发。另外,由于众多合成生物学研究机构和实验室缺乏一种“标准交换格式”,从而阻碍了不同生物元件库的无缝链接、生物设计结果的可重复性,最终导致文献信息的不完整性、不准确性。因此,来自30余个机构和组织开发的“合成生物学开放性语言”(SBOL),对生物元件的定义、描述乃至示意图标制定了统一的规定和要求,使研究者们能精确地共享信息和重现结果(表 1)。

2.4 促进跨学科人才队伍建设的教育与培训合成生物学的会聚发展模式,需要创新的人才培养和教育模式,研究队伍的构成要形成立足于跨学科的研究团队和梯队,同时强调学科建设与人才培养的结合。iGEM是全球最具代表性的、正逐渐被全世界公众熟知的合成生物学相关竞赛,其主要目的就是利用标准生物元件设计、构建和测试具有创新性和多样化的全新生物系统。iGEM吸引了全球众多高校乃至中学的学生团队参与,参赛队伍逐年增多,已由2004年的5支增加至2017年的313支。经过多年的发展和优化,iGEM不仅不断实践和完善了合成生物学的思想、策略、技术及工具系统,同时也为未来培养了年轻的合成生物学家,并推动着这一新兴学科逐步走向成熟。

随着合成生物学的不断发展,跨学科人才的需求越来越大。近年来,欧美国家通过实施合成生物学相关的教育计划,逐步建立合成生物学的学科教育体系[15]。例如,MIT不仅开设了整合多个学科的研究生课程,还设立了针对高中生的合成生物学教育计划。SynBERC资助的教育计划,不仅面向学生,还有针对教师和面向大众的科普教育计划。英国的伦敦帝国学院在本科和研究生阶段也都开设合成生物学课程。我国高校师生也积极参与iGEM活动,并取得了优异成绩。参赛队伍由2007年的4支增加到2017年的97支,2017年我国高校队伍就有30支获得金奖[16]。我国的一些高校和研究院所,也开设了本科生或研究生的合成生物学相关讲座或课程,并尝试编写适合中国学生的合成生物学教材,为培养学生和提升学生的科研素质搭建平台。

2.5 保障健康发展的风险防控与监管合成生物学的飞速发展为医药卫生、工农业生产、环境保护、人类生活和社会进步带来巨大利益的同时,也可能对生态环境和人类健康产生潜在的风险。一方面,人工设计与改造赋予了合成生物超越自然生命体的特殊能力,同时也意味着其有可能产生巨大的破坏性[17]。另一方面,合成生物学相比其他生命科学领域更加注重技术标准的兼容性和数据、材料的共享开放,而兼容度高的技术标准与开放的材料和数据资源增加了生物安全隐患和社会风险,同时也对现有的生物安全政策与法规提出了挑战。

经济合作与发展组织(OECD)、英国皇家学会和美国国家科学院在2009年7月召开的“合成生物学新兴领域的机遇和挑战”联合会议上,关于合成生物学安全问题的讨论在《生物多样性公约》的框架中启动。美国国家生物安全科学咨询委员会(NSABB)在2010年发布的报告中指出,合成生物学面临潜在的生物安全风险。在NSABB的倡导下,美国政府颁布了《生命科学两用性研究监管政策》,明确对所有接受联邦政府资助的生命科学研究予以定期检查,鉴别两用性研究(DURC)的潜在威胁并实施监管[18]。另外,美国政府还委托美国国家科学院、工程院、医学院等机构开展“未来生物技术”的监管,以及合成生物学生物防御漏洞等方面的研究和讨论,提出风险评估框架及监管体系[19, 20]。美国NIH则对其2002年颁布的《涉及重组DNA研究的生物安全指南》(简称《NIH指南》)分别在2013、2016年进行修订。新版《NIH指南》规定,对涉及生物安全的研究,要经过生物安全委员会或生物安全官员的危险评估,制定相应的生物安全防护措施后,才可启动研究(表 2)。

除了政府主导的监督和管理,业界也提出了自我监管原则(self-regulatory)。2009年建立的国际基因合成联盟(IGSC)联合了各大基因合成机构,旨在建立一套标准的流程,对基因/DNA订单的序列进行筛选,对服务对象进行资格审查,以降低基因合成可能带来的潜在威胁。

3 促进合成生物相关科技与产业发展的政策建议面对合成生物学这样高度融合的未来技术,需要从前瞻性规划、战略型引导、重点投入、创新人才培养、工程技术平台建设以及产学研创新价值链建设等多层面进行综合的考虑。为进一步推动我国合成生物学科技与产业的发展,根据我国合成生物学的实际发展情况与国情,提出以下建议。

(1)加强顶层设计,制定科技、产业发展路线图。围绕国家重大需求,加强战略研究和顶层设计,制定我国合成生物学科技、产业发展路线图。确定战略方向和重点突破点,实现从基础研究到技术创新,从工程平台建设到产品开发、产业转化的多层次、分阶段的快速与稳定发展。结合国际研究发展趋势,进一步加强基础研究,开展前沿探索与关键技术研发,争取更多的原创性成果,形成我国在合成生物学科技领域更多国际领跑的方向,支撑战略性新兴生物产业的发展。强化合成生物技术领域新型研发机构、创新平台和数据库建设,建立专业性、集成性、开放共享的基础设施。构建平台化支撑、企业化管理、市场化运行的科技创新模式,完善以创新研发和成果转化为导向的、适应不同性质研究主体、研究方向的评估体系。以政策鼓励企业利用颠覆性技术,推动研发、资本、产业等要素的融合,促进战略性新兴生物产业的发展。

(2)明确规范原则,建立科学、高效的管理体系。对合成生物学相关技术和产品进行科学合理的分析评估,梳理现有管理政策中存在的问题、漏洞和空白。针对合成生物技术及产品的特点,明确相应的主管部门,厘清责权,建立科学、理性、有效、可行的管理原则;制定相应的研发、生产、应用各环节以及与其衔接的配套政策和规范体系。加强合成生物学知识产权(包括标准化)保护与管理,促进资源开放共享;组织相关部门和专家研究制定技术/科学标准、环境/安全标准、过程可重复的计量标准等,并加强与国际标准机构的交流合作。明确新产品的申报与审批路径(责任部门),建立市场准入规范,统一准入标准和审查制度,推动更多的新产品进入市场。

(3)重视学科和教育体系建设,培养跨学科人才队伍。根据学科交叉的需要,精心设计提升学生创新能力的教育计划,在生命科学的课程中充分体现相关的化学、物理、数学、计算机和工程的概念和案例,传授“会聚”研究的理念和方法,为合成生物学创新人才的成长夯实多学科专业基础。支持本科生、研究生、研究人员和教职员工的跨学科教育和培训,通过协同多方教育资源,逐步建立系统的合成生物学跨学科培训体系[22]。结合国家和地方政府的系列人才工程,积极引进人才,重点培养一批战略科学家、技术创新人才、工程开发人才。倡导跨学科的团队合作,培育造就高水平的研究梯队。

(4)加强风险评估和监管,建设科学传播平台。大力开展合成生物学相关的伦理、生物安全和生物安保问题研究,支持相关技术安全风险的理论、方法研究,健全技术指南和指导性文件,完善安全评估和评审制度[23]。了解我国公众对合成生物学的认知与可接受性,以及相应的科普需求,通过专业的传播队伍,建立公众理解与科学传播平台,营造理性的科学文化;通过科学有序的舆论导向,引导社会对合成生物学技术的认知与理解,促进合成生物学科技及其产业与社会应用的健康发展。

| [1] |

潘锋. 抓住大数据时代生命科学"会聚研究"机遇--访中国科学院院士、中国科学院上海生命科学院赵国屏研究员[J]. 中国医药导报, 2018, 15(2): 1-3. |

| [2] |

OECD. Emerging Policy issues in synthetic biology.[2014-08-31]. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/emergingpolicy-issues-in-synthetic-biology_9789264208421-en.

|

| [3] |

Friends of the Earth U.S. The Principles for the Oversight of Synthetic Biology.[2013-05-31]. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/principles_for_the_oversight_of_synthetic_biology.pdf.

|

| [4] |

BIOS. The Transnational Governance of Synthetic Biology.[2011-05-20]. https://royalsociety.org/topics-policy/projects/syntheticbiology/transnational-governance/.

|

| [5] |

Synthetic Biology Leadership Council. Biodesign for the Bioeconomy.[2016-02-24]. https://connect.innovateuk.org/documents/2826135/31405930/BioDesign+for+the+Bioeconomy+2016+DIGITAL+updated+21_03_2016.pdf/d0409f15-bad3-4f55-be03-430bc7ab4e7e.

|

| [6] |

SynbiCITE. UK Synthetic Biology Start-up Survey.[2018-10-28]. http://www.synbicite.com/news-events/materials/uk-Syntheticbiology-start-up-survey-2017/.

|

| [7] |

Woodrow Wilson International Center for Scholars. U.S. Trends in Synthetic Biology Research Funding.[2015-09-01]. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/final_web_print_sept2015_0.pdf.

|

| [8] |

These 33 synthetic biology companies just raised 5 million: Read SynBioBeta's 2018 Q2 funding update.[2018-06-05]. https://synbiobeta.com/news/these-33-synthetic-biologycompanies-just-raised-925-million/.

|

| [9] |

Sciad Communications. SynbiCITE launches new fiveyear strategy.[2018-10-02]. http://www.synbicite.com/newsevents/2018/oct/2/synbicite-launches-new-five-year-strategy/.

|

| [10] |

Pivotal CRISPR patent battle won by Broad Institute.[2018-09-10]. https://www.nature.com/articles/d41586-018-06656-y.

|

| [11] |

Torrance A W. Synthesizing Law for Synthetic Biology[J]. Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2010, 11(2): 629-665. |

| [12] |

Kumar S, Rai A K. Synthetic biology:the intellectual property puzzle[J]. Texas Law Review, 2007, 85: 1745-1768. |

| [13] |

Minssen T, Rutz B, Zimmeren E. Synthetic biology and intellectual property rights:Six recommendations[J]. Biotechnology Journal, 2015, 10: 236-241. DOI:10.1002/biot.v10.2 |

| [14] |

Torrance A W, Kahl L J. Bringing standards to life:synthetic biology standards and intellectual property[J]. Social Science Electronic Publishing, 2014, 30(2): 199-230. |

| [15] |

This is an active list of schools and labs that support graduate study in synthetic biology.[2008-10-17]. https://openwetware.org/wiki/Synthetic_Biology:Graduate.

|

| [16] |

Team List ForiGEM 2017 Championship.[2018-10-12]. http://igem.org/Team_List?year=2017.

|

| [17] |

马延和, 江会锋, 娄春波, 等. 合成生物与生物安全[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(4): 432-438. |

| [18] |

Science and Technology Policy Office. United States government policy for institutional over-sight of life sciences dual use research of concern.[2014-09-24]. http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/durc-policy.pdf.

|

| [19] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Preparing for Future Products of Biotechnology.[2017-03-17]. https://www.nap.edu/catalog/24605/preparing-for-future-productsof-biotechnology.

|

| [20] |

The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Biodefense in the Age of Synthetic Biology.[2018-08-21]. http://www.nationalacademies.org/OCGA/Briefings/OCGA_187258.

|

| [21] |

Bar-Yam S, Byers-Corbin J, Casagrande R, et al. The regulation of synthetic biology: a guide to United Statesand European Union regulations, rules and guidelines. SynBERC and iGEM Version 9.1.[2012-01-10]. http://www.synberc.org/sites/default/files/Concise%20Guide%20to%20Synbio%20Regulation%20OYE%20Jan%202012_0.pdf.

|

| [22] |

熊燕, 刘晓, 赵国屏. 合成生物学的发展:我国面临的机遇与挑战[J]. 科学与社会, 2015, 1: 1-8. |

| [23] |

关正君, 裴蕾, 马库斯·施密特, 等. 合成生物学生物安全风险评价与管理[J]. 生物多样性, 2012, 20(2): 138-150. |