传统工艺是历史上形成并传承至今的手工艺。中国素称“以农立国”,但这种说法并不准确。农业须有手工业支撑,农业和手工业共同造就了古代中国的物质文明与精神文明。所有人工制作的文物、古建筑、古代工程全都是手工艺亦即传统工艺的产物。即此一端,可见传统工艺的巨大历史作用和价值。《考工记》将“百工”列为国之六职之一,称颂“百工之事,皆圣人之作也”是很准确的。

然而,中国古代重道轻器,视手工艺为“末技”。从先秦到清末,3 000年间比较系统地记述工艺的只有《考工记》 ①和《天工开物》 ②这两部书,其余则散见于正史、禆史、笔记、小说,且多半很简略,有的只是片言只语。有些非常重要、对社会经济发展起了重大作用的工艺,如铸铁柔化术却从未见有著录;而应用广泛的失蜡法和金属型铸造只是到宋代和清末才有记述。

①《考工记》是学界公认的经典之作,著录了6类30种工艺。但为时代所限,更多的是记述各类器具和城市、宫室的规格与尺寸,于工艺、技法语焉不详。据学者考证,它可能是齐国的官书。也许因为这个缘故,一些至关重要的民间工艺诸如谷物加工、酿造、编织等没有被收入。

②《天工开物》很重视和民生有关的技艺,涵盖了10类115种工艺,记载翔实,有原料、成品率、工具、设备的构造与尺寸等资料及数据,还有众多现场操作的图绘,被誉为中国古代的技术百科全书,但没有收入“开门七件事”中的酱、醋、茶,也未涉及营造、印刷、刺绣、剪纸。限于当时的科学技术水平,难免有错失和附会之处。

即便是20世纪50年代到21世纪初的数十年间,这种情况也未有根本性的改变,甚至长期无传统工艺的体制归属。该主管的部门前有轻工业部,后有工业和信息化部及轻工总会,但都没有很好的管起来,以致许多优秀的传统工艺中辍失传或落入濒危境地。这是中国传统工艺的前天和昨天。

斗转星移,河东河西。2004年,中国政府签署了《非物质文化遗产保护国际公约》。嗣后,非物质文化遗产(简称“非遗”)保护作为国家政务体现全民意志而展开,得到全社会的支持。传统工艺列入国家级非遗名录的达1 350余项,占非遗总量的1/4,且因其关系到国计民生而分外受到重视,从而终于在2015年其传承发展上升为国家战略,施政理念和工作重心由保护向振兴转变。2017年,国务院发布了由文化部、工业和信息化部、财政部制订的《中国传统工艺振兴计划》(国办发〔2017〕25号),表明传统工艺的当代命运优于古代和前现代,其体制归属也终于有了着落。这是中国传统工艺大有希望的今天和明天。

2 传统工艺的现代价值按照中国传统工艺研究会所拟订的分类方案,中国的传统工艺可分为工具器械制作、农畜矿产品加工、雕塑、营造、织染绣及服饰制作、陶瓷烧造、金属采冶和加工、编织扎制、髹饰、家具制作、造纸、印刷、剪刻印绘、特种工艺和中药炮制等十五大类。大类之下有门类,门类之下有种类,如此构成三级的分类体系。例如,工具器械制作有工具、农具、机具、仪表、车辆、船只、乐器等门类,工具之下又有斧、凿、锯、绳墨等种类。所有这些传统工艺都和民众衣食住行、日常起居、民俗民风以及社会经济文化、国力消长紧密联系,息息相关。笔者在《手艺的再认识》一文中曾指出:“传统工艺具有可简称为‘三品四性’的本质特征,即:实用的品格、理性的品格、审美的品格,手艺的人性、个性、能动性和永恒性。手艺的这些本质特征,对应地决定了它们拥有的固有价值,诸如其民生价值、经济价值、学术价值、艺术价值、人文价值、历史价值和现代价值” [1]③。

③ 长久以来,传统工艺并无明确的、为人们公认的分类。2003年,为适应非物质文化遗产保护工作的需要,中国传统工艺研究会邀集众多专家经反复研讨,拟订了上述分类方案。后又经修改调整,为非遗主管部门所认可,传统工艺的国家级名录及普查均按此实施。剪刻印绘指剪纸、刻纸、木板年画和内画壶。特种工艺包括钻木取火、鱼皮工艺、桦树皮工艺及不宜归入其他类别的工艺。

曾经有一段时间,有些学者讳言传统工艺的现代价值,有意无意地规避这一论题;甚至有少数人包括主管部门的个别领导,视传统工艺为可有可无乃至陈规落后、等着进博物馆束之高阁的物事。这种看法是错误和有悖于现实的。环顾四周,斧子凿子、锄头䦆头、红茶绿茶、黄酒白酒、竹编藤编、木雕玉雕、泥塑面塑、扎染蜡染、云锦苏绣、金箔银饰、青瓷紫砂、剪纸年画、同仁堂、全聚德、王麻子、张小泉、景泰蓝、中国结……,油盐酱醋、衣裳鞋帽、烟花爆竹、笔墨纸砚,我们日常吃的、穿的、用的、玩的,墙上挂的,身上戴的,很多仍是手工制品[1]。随着国民经济的发展,生活水平的提高,对回归自然、回归乡土的日益向往以及审美取向的提升,人们对手艺制品将有更多更高的需求,将有更多的人参与手艺活动和从事手工制作。因此,作为优秀传统文化重要组成部分的传统工艺,将越来越被重视和得到善待,这是确定无疑的。

3 《中国传统工艺全集》的编撰―《考工记》《天工开物》在当代的补编和续编 3.1 《中国传统工艺全集》编撰的缘起有鉴于传统工艺的重要性,从20世纪80年代中期起,我们就一再呼吁要抢救、保护传统工艺,并多次在报刊上发表文章和上报国务院与有关部委。1987年初,在时任国家科委主任阮崇武和国家文物局顾问谢辰生两位先生支持下,我们争取到了一个经费为2万元的软科学课题。用这2万元,我们作了近2年的实地考察和综合性研究,走访了费孝通、钱临照、袁翰青、王世襄、李学勤、席泽宗等著名学者,制订了《中国传统工艺保护开发实施方案》,并于1988年底上报。但由于当时有关部门无心顾及此事,最终不了了之。

为联合全国有志于研究、保护传统工艺的专家学者共同推进这项工作,谭德睿、祝大震和笔者于1995年发起成立了中国传统工艺研究会。从发达国家早年传统工艺之流失及之后想方设法地弥补,从日本保护、振兴传统工艺的先进理念与有效措施,从联合国教科文组织历年来大力倡导和不懈推进文化遗产的保护传承,我们认识到,保护、传承传统工艺这一民族科学技术宝库并使之发扬光大、融入现代生活,不仅具有重大的现实价值,而且对承续国家文化命脉,保持民族精神特质有着至关重要的意义,乃是中国现代化建设题中应有之义,不可或缺之举,迟早是会提上日程的。尽管国家尚未立法和启动这项保护工作,我们认为可先把传统工艺调查研究的既有成果编集成书,为日后的保护、传承与发展提供科学依据,据此,提出了《中国传统工艺全集》(以下简称《全集》)的编撰设想。

这一设想在被多家出版社婉拒之后④,终于在1996年有幸得到著名出版家、大象出版社周常林社长的鼎力支持——其不但慨允承担印刷出版事宜,还资助了20万元编撰经费。我们随即向时任中国科学院院长路甬祥作了汇报。路甬祥院长深知传统手工艺的重要及其丰富内涵。在他主持下,于1996年秋召开了《全集》编撰工作会议,并亲任主编,《漆艺》《陶瓷》等卷即时启动。1999年春,《全集》正式列为中国科学院“九·五”重大研究项目和原新闻出版署的“九·五”重点书目,经费迅速到位,编撰工作得以全面展开。

④ 有一家出版社已将此书列入选目,终因盈亏之虑被迫放弃。若干年后又见到该社总编,他仍为此遗憾不已。

3.2 《中国传统工艺全集》的架构、编撰和出版不同于民间文学、音乐、美术、戏剧等非遗项目,传统工艺长期来无体制之归属,学科建设无人过问,没有国家级的专属研究机构,更从无明确和公认的分类体系。因此,在作《全集》的顶层设计时,如何架构其框架就成了一个难题。现行第一辑的框架是广泛征询意见、几经周折、自知其并不完备而定下来的。例如,“营造”和“家具制作”都是十分重要的传统工艺大类。然而,前者因清华大学和中国建筑科学研究院都已出版或正在编著系列的学术专著,中国科学院自然科学史研究所也曾出版建筑技术史专著,在没有更好的编撰理念和合适作者的情况下,只能暂时搁下;后者本特邀清华大学美术学院陈增弼教授任主编,其还在山东作了实地考察。奈他不久英年早逝,这一卷也就搁了起来。又如,剪纸刻纸、木板年画、编织扎制等民间工艺都有悠久的历史、卓绝的技艺和丰富的人文内涵,亦因种种外在和内在的原因而未单独设卷,只是在《民间手工艺》卷作了简率的记述。较有特色的卷帙设置是,除了《金属工艺》卷还将《金银细金工艺和景泰蓝》列为专卷;《文物修复和辨伪》与《中药炮制》这两卷的相关专著也较少见,足资参考。

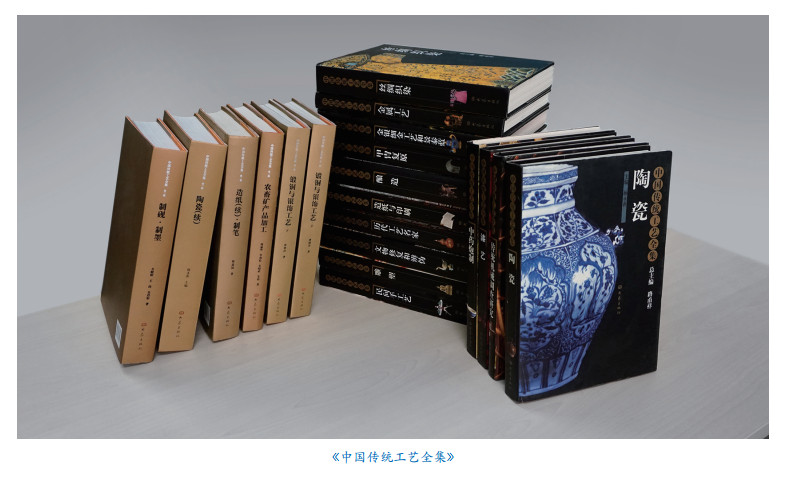

从1996年启动到1999年全面展开,再到2006年,10年间,《全集》第一辑的14卷13册:《漆艺》《陶瓷》《金银细金工艺和景泰蓝》《造纸与印刷》(两卷合成一册)《中药炮制》《传统机械调查研究》《雕塑》《金属工艺》《丝绸织染》《民间手工艺》《文物修复和辨伪》《酿造》和《历代工艺名家》相继完稿;经执行主编审阅、退改和定稿后,交出版社编校,于2004—2008年陆续出版。其时,适逢非遗保护工作在我国全面铺开,因传统工艺作为非遗的重要组成部分,占有1/4的体量,社会各界迫切希望了解它的内涵和价值,且《全集》的《造纸与印刷》《丝绸织染》《陶瓷》《漆艺》等卷也为有关工艺申报国家级非遗名录提供了权威性的科学依据,因而这套书受到广泛的欢迎。2006年,《全集》首批7卷荣获原新闻出版总署优秀出版物大奖——首届中华优秀出版物奖。评审委员会的评语称:“此项研究具有极高的学术价值和历史价值,为维护中国的文化命脉和保持民族精神特质作出了贡献,对相关学科的发展也将起到推动作用。”

《全集》立项之初,主编路甬祥就说过:“《全集》名全而实不全,但我们要努力做得全一点。”据此,2008年启动了《全集》第二辑的编撰工作,以“传统工艺调查和综合研究”之名立项。2009年,《甲胄复原》率先出版。其余5卷6册,即《农畜矿产品加工》 《陶瓷(续)》《锻铜与银饰工艺》(上下册)《造纸(续)·制笔》《制砚·制墨》于2016年2月一次性刊行。

1996—2016年,历时20载出了这一套书,共计20卷20册,总字数1 400余万,线图和照片1.4万余幅。编撰费用包括大象出版社的资助款合计仅200万元,实属低投入、高产出的科研项目。参与编撰的专家、学者、艺人共340余位,责任编辑、美编、校对60余位。《全集》各卷主编都是名重当世、在各自领域长年耕耘、硕果累累、具权威性的专家、学者。而在编纂之时,尽管中国传统金银细金工艺制品有的已届耄耋之年,有的如乔十光还身罹重症,却都亲赴基层作调查研究,亲自查阅资料和写作;有些章节由学生或艺人执笔,则必认真阅卷、反复修改直到合格为止。这般的亲力亲为诚不可多得,是很感人的。

在这20卷书中,《漆艺》《陶瓷》《丝绸织染》 《造纸与印刷》和《景泰蓝》这5卷半,已被业界公认为传世之作。《甲胄复原》和《文物修复与辨伪》属于绝学和冷门学科,同类的著作很少,自有其独特的价值。其余各卷也多为优秀或合格之作。

《全集》涵盖已知传统工艺的十五大类,记述了近600种工艺。这部书著述于20世纪与21世纪之交,是300多位专家、学者、艺人在当代科学技术高度上,对传统工艺作了细致的实地考察,经分析检测和鉴别论证,精心编撰而成的。在筹划之初及编撰过程中,本只是想把现有的传统工艺如实记录下来,供日后保护、传承及持续发展之用,未想到要和心目中的两部经典之作——《考工记》和《天工开物》相比较。但在20卷书全部刊出之后,大家才觉得这部书尽管很不完备且有许多缺失和不足,但在一定程度上也许可认作是《考工记》和《天工开物》在当代补编和续编的一种尝试。

3.3 《中国传统工艺全集》的时代局限与补完进展《全集》有着时代的局限:①全书框架有欠缺,名全而实不全。除上文所述缺少“营造”和“家具制作”两大类,以及剪刻印绘、编织扎制等未单独成卷外,织染绣和服饰制作类仅有《丝绸织染》 1卷,所述染色和刺绣均甚单薄,棉麻毛纺织亦付阙如。②侧重于工艺与技法的记述,而于经济、人文与技艺的互动失之过简。这反映了学科建设的缺陷与不足,有待今后改进。

为此,在《全集》的编撰过程中,我们还做了两个与《全集》相关联的项目:2008年启动了“中国手工艺”丛书,按类别分述各类传统工艺,共14册,已出12册,2018年可以出齐;2014年出版了《中国手工技艺》一书,以不太长的篇幅概述传统工艺的十五大类,以及手工艺的本质特征、价值和保护方略,便于广大读者了解中国手工艺及其保护、传承的全貌。这3部书相互配合,大致反映了中国传统工艺的概况和当代学人对它的认知,也为传统工艺的学科建设作出了贡献。

《全集》属于成系列的文献性学术专著,是国家科学文化事业的一项基础性建设,是传统工艺学科建设的重大举措。路甬祥主编说过:“《全集》这样的大部头著作,一、二十年内恐怕不会再编了。但可以效法《大不列颠百科全书》,过若干年修订再版,使之更为完善。”幸运的是,如今振兴传统工艺已上升为国家战略,国务院发布的《中国传统工艺振兴计划》也将学科建设列为要项。同时,随着非物质文化遗产保护工作全面展开和国家级非遗名录的制订,已积累了大量传统工艺的资料,有些是前所未知或以为业已失传的手工技艺,并有众多的研究成果。据此,有必要也有条件修订、增补和扩编《全集》,使之名副其实地成为《考工记》《天工开物》在当代的补编和续编,为传承和发扬优秀传统文化作出长远的贡献。

《全集》发布会后,《光明日报》发表了笔者的一篇文章,其中提到了《全集》修订、续编的必要性和可行性。之后,经磋商,中国科学院白春礼院长及文化和旅游部领导决定合作修订和续编《全集》。这一项目的预研究已于2018年7月启动,包括《概论》和《家具制作》 2卷的编撰工作以及《甲胄制作》卷的修订工作,预计2019年6月可提交样稿30万字;并将和《全集》的整体设计与可行性报告一起报送中国科学院与文化和旅游部领导,待批准后呈请国家财政资助。修订、续编完成后的《全集》预计约30卷33册,2 000余万字,2— 3万幅图,将涵盖中国传统工艺全部十五大类,阐述其源流、工艺技法的演变,历代名师、名作,与社会经济、民生、文化、政治、军事等方面的交集和互动,与人类学、科技史、民俗学等相关学科的关系,传统工艺的历史价值和现代价值,当代传统工艺的保护、传承和创新、振兴。这一国家级项目是中国科学文化事业的一项基础工作,覆盖面广,难度很大。参与修订、续编的专家学者和艺人将有400余位,他们将全力以赴。期待项目完成后,将对传统工艺的振兴、提升国家软实力、维护文化多样性和民族精神特质起到长远的作用。

4 传统工艺的学科建设所有发达国家在经济转型、工业化浪潮中,都曾面临要不要保护以及如何保护传统手工艺的难题。由于对传统手工艺的价值缺乏认识及保护意识的欠缺,多数国家在这个问题上是留有遗憾的。世所公认,日本保护文化遗产的工作做得最好。早在20世纪50年代初,日本就制订了比较完善的文化财保护法,并最早提出了“无形文化财”亦即非物质文化遗产的保护理念及具体措施。是以,日本的传统手工艺品,如七宝烧、错金银、日本刀和剑等,如今名闻天下固不为无故。相比之下,由于文化自觉和保护意识的严重欠缺,以及有关主管部门的缺位和不作为、不得力,面临经济转型和工业化浪潮,我国众多珍贵的传统工艺长期陷于困境甚至濒临失传,经由“文革”的摧残,至20世纪80年代尤为严重,更谈不上学科建设。

《中国传统工艺振兴计划》将学科建设列为一大专项并作了具体的陈述是很适时和正确的[2]。传统工艺的保护、传承、弘扬、振兴需要有理论的指导和实践经验的参照,需要专家学者的引领和协助,否则是不可持续和没有希望的,日本的成功经验确切地说明了这一点,所有这一切都与其学科建设的健全和茁壮密切相关。因此,学科建设对于传统工艺传承振兴极其重要,具有基础性的意义。

传统工艺学科建设须注重以下几个方面:

(1)建立传统工艺学科建设联席会议,策划、运作全国范围的传统工艺学科建设。 2017年在南京信息工程大学召开第五届中国技术史论坛期间,有8个单位自发成立了传统工艺学科联席会议。这只是局部的,需要建立一个由文化和旅游部主持和支持的全局性组织,以推动此项工作。

(2)成立国家级的传统工艺专职研究机构。在非遗类的十大类中,唱歌、跳舞、曲艺、杂技都有国家或部委的专职研究院、所,唯独传统工艺没有,更从未有过系统的调查研究和有计划的学科建设。这种情况必须改变!目前如尚无条件成立国家级的传统工艺专职研究机构,可以在研究院、所和高等院校,择具备条件的建立若干研究机构。例如,中国科学院已成立文化遗产科技认知中心;南京信息工程大学已成立了传统工艺研究所;广西民族大学在广西壮族自治区文化厅支持下成立了振兴传统工艺研究中心等。研究机构的设置要覆盖传统工艺全部十五大类,而在农畜矿产品加工领域,特种工艺至今还接近空白,因此要注意面上的均衡。至今仍有一些学者把工艺美术等同于传统工艺,这是很错误的。非工艺美术的手工艺占了传统工艺的一大部分,如酿造、造纸、农畜矿产品加工等,也有一部分(如陶瓷、金工等)是二者兼具的。这个问题如不引起重视,实际工作中会产生时轻时重的偏差,后果是不好的。因为长期无体制归属,不受重视,导致传统工艺学科建设先天不足,后天失调,这样的短板不是一朝一夕就能补齐的。主管部门应有政策倾斜,对传统工艺研究机构给予扶持和资金支持。这些机构的类别宜少而精,只招收硕士生和博士生,授予一级学科“科学技术史”的学位。各类非遗都有相应的一级学会,对学科建设和传承发展起着很重要的作用。现有的中国传统工艺研究会是中国科技史学会下的二级学会,应升格为一级学会,与工艺美术学会相协同。

(3)建立干部、专家与社区、企业、艺人相结合的传承发展运作模式,以代替目前由政府主导、非经常性、非精准扶持的工作模式。无论传统工艺研究机构或学会,都须联系若干传统工艺重点项目,长期作对口的调查研究、督导和扶持;同时,也应向社区、艺人学习,汲取民间智慧,充实现有理论和实践经验。

(4)设立专项基金支持传统工艺研究。传统工艺研究机构和学会都要制定切实可行的研究计划,由传统工艺学科建设联席会议予以协调,文化和旅游部可做的事很多,如:经甄别的国家级传统工艺项目都应编撰权威性专著包括重要传承人的访谈实录;中国传统工艺研究会已推出《中国传统工艺集萃》的前三卷,即《髹饰》 《金银错》和《石湾陶塑》,需要给予支持,加快编辑出版进度;国外有关著作和资料需要及时翻译、出版。还应当在专家指导下,拍摄高水平的系列纪录片以利传播和提高中国传统工艺的国际声誉。日本的七宝烧、日本刀、日本剑、魔镜都有中国渊源,但名声和影响比中国同类别品要大很多。原因之一是我们缺乏传播力度;再一是产品的品质和装修都不上档次。

(5)举行系列的传统工艺学术会议并推出论文集;创办中英文版《中国传统工艺》期刊,加强交流与传播。

| [1] |

华觉明.绪论//中国手工技艺.郑州: 大象出版社, 2013: 1-16.

|

| [2] |

文化部, 工业和信息化部, 财政部.中国传统工艺振兴计划.[2017-03-24]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/24/content_5180388.htm.

|