我国改革开放40年的重大成就是中国的现代化发展,其中经济的崛起、高科技的成就和文化软实力的建设尤为引人瞩目。但也有一个现象值得注意,就是中西学界对中国崛起与中国传统文化的关系的认识,互有差异。差异是正常的,有些差异还是始终存在的,不必大惊小怪。但对其中涉及中国传统优秀文化建设对象的不同分析,尤其是对那些有助于全球化背景下创新维护中国历史文明和促进综合国力发展的有益观点,我们还是应该加强自我总结,同时给予格外关注;对一些外界影响较大而我们自己以往比较忽略的外来学说,并且有可能成为我国现代化建设中可资参考的意见的,还应该做有针对地思考,开展对策性研究。例如:怎样认识中国文化与中华文明的关系?怎样运用现代科学意识和当代世界知识系统界定中国传统文化的优秀成分?怎样面对世界期待,大力发展国家民族的文化主体性,又做到内聚外吸?……都属于这类带有根本性质的问题。振兴中国传统工艺的价值与途径,就是其中之一。

传统工艺的国学价值是一个古老的命题。我国是有悠久儒学传统的国家,儒学经典《周礼》中的《考工记》,便是传统礼治包含工艺制度的国学经典。在历史上,西方学者也将汉字、手工艺和民俗作为认识中国的开端,而且有些名声就缘于“丝绸之路”,无论在陆路还是海路,还曾经都很耀眼。其中手工器物的彼此吸引与交换还成为一种活力成分,刺激了海外汉学的发展,也与欧洲的中国科技史学的兴起密切相关。现在,在西方,这套学问已渐成气候,法国、英国和德国的同行都拥有相当的话语权,对方把中国人十分熟悉又讲不清楚的地方,用不同的思路和方法,讲得条分缕析。用法国历史学家布罗代尔(Fernand Braudel)的话说,是提取了其中所蕴含的一种技术与物质的文化“共时性” [1],这正是人类社会发展到今天追求技术称霸和滥用资源时所最缺乏的灵魂性的东西。它不属于纯技术,而属于技术与社会文化传统的综合范畴,有时还需要用民俗暗示其内涵;它也属于技术,因为它具有技术发明的文本与物化的形式,但它又进入了文化的结构[2],渗透到社会制度之中,因而始终吸引着西方。西方文化之父亚里士多德曾用手工艺思想构建古希腊哲学,但他的手工艺思想又成了他创造形式逻辑的附件[3],而不是社会文化结构的基石。这种差异是长期横亘在中西世界之间的。过去我们对此不以为然,但现在全球经济竞争、技术流通、文化对话,就能看到这是一个比较突出的问题。

工艺史与社会史的关系是自然科学与人文社会科学的共同话题。进入21世纪以来,伴随全球信息化的程度提高,社会分工的改变和社会分层的加剧,这方面的讨论还波及人类前现代化史、农业史、家庭史、社会性别史、宗教史和文化多样性等广泛的问题,形成新的国际思潮[4]。其中有个概念与本文的关注点有关,即:如何界定文化与文明?西方人习惯于将两者分开讨论,认为文化依靠思想,文明有赖于物质。在我们的西方同行眼里,中国文化的发展依靠汉字与经典;中华文明的发展依靠传统工艺及其对物质生产的推动。当然这种分析是从中西比较的角度进行的,未免留有欧洲中心论的影子[5];而中国社会长期以来在非西方或非欧洲中心的时空框架下自我发展,从未将文化与文明截然分开。我们今天在全球政治经济格局改变的语境中讨论文化与文明的关系,也绝不是炒冷饭,更不是简单地复习概念,而是要从对方认真研究中华文明史的视角和学术问题中,反思自我优势,弥补被忽略的历史缺失。事实上,至今我国传统工艺的研究都是相对冷门的,这与我国传统工艺的灿烂成就和卓越的对外影响是极不相称的。为什么会这样?这与我国近代以来接受西方科技观而缺乏构建本土科技工艺理论的对应储备有关,现在应该改变。

为落实党的十八届五中全会关于“构建中华优秀传统文化传承体系,加强文化遗产保护,振兴传统工艺”的要求,2017年3月12日,国务院同意并发布了由文化部、工业和信息化部、财政部制定的《中国传统工艺振兴计划》,旨在促进中国传统工艺的传承与振兴,建设中国优秀传统文化。党和政府高屋建瓴地明确了这一重大任务的价值、地位和职能,给广大科技工作者和人文社会科学工作者提供了最好的历史机遇。我们应该不辱使命,积极承担责任。要采用超越历史的现代意识,抓住中西差异的关键问题,弘扬中国优秀传统文化,加强新时期的传统工艺研究,拿出有分量的科学成果,提升国际话语权;并将那些高质量的、经得起历史考验的、中西学界共享的优秀研究成果,延伸到我国高校和科研院所的高级人才培养中去,使之服务于我国现代化决策和提升世界文明对话有效性的高端事业。

本文的研究角度是民俗学,不是科技史学,但在高校民俗学教学科研中,同样会较多地涉及传统工艺问题。这正是一种交叉学科研究,不可能局限于以往的高校学科分类去束缚手脚,所以下文会对自然科学与人文社会科学工作者的共同责任有较多地提及。

本文将主要使用中国历史文献、中西学者对话的著作、海外汉学成果(包括统计数据)和我国高校教材,从振兴传统工艺的角度,谈谈弘扬中国优秀传统工艺文化的几点意见。

1 传统工艺的国学价值传统工艺史是中国文化史中的瑰宝,是中华文明史中最有特色的部分。它是适应中国的自然、地理、经济、社会、历史、文化条件而产生的,贮存了中国人处理人与自然和社会关系的丰富经验,凝结了中国社会将为数不多的物质资本与丰饶无比的非物质资本统筹发展的立国智慧①,创造了中央与地方统一布局又因地制宜的多元化管理制度,提供了大量原创性的工艺发明和独特技艺,推动了包括丝绸之路在内的广泛世界传播,进入了诸多中外经典文献。传统工艺史是一套富有文献存藏与口头传统的特殊学问,即便从文化与文明有区别也有联系的角度划分,我国的传统工艺史也不仅仅属于中国文化史,而早已列入中华文明史。

① 关于中国人的物质资本观与非物质资本观的提法,法国汉学家沙畹已经提出,由其再传弟子汪德迈做了进一步的发展。

中国是一个多民族、多地区统一的国家,中国文化史与中华文明史同样博大精深,源远流长,其中有扎根深厚的儒家学说系统,有印度佛学和西方思想等多种外来影响。在20世纪以来国家现代化进程中,我国坚持以马克思主义为指导的社会主义意识形态的建设,对传统工艺进行了多层次的保护利用,所以我国的传统工艺史无论从哪个“史”别而论,都占有一席之地。也正因为传统工艺史的覆盖面广,对它的研究也是多学科、多视角的。我国著名民俗学家钟敬文先生十分重视传统工艺史的研究,在全球化思潮进入我国后,在1994年发表的文章《传统文化随想》中[6],他就谈到传统工艺的国学地位不容忽视,堪与“经典”并列:

“在对于民族传统文化的考察、评价中,由于各学者的出身、学养、经历和对问题着眼点等的差异,那结果自然会有不同,甚至彼此严峻地对立。许多同志认为传统文化,在人生哲学、实践伦理乃至文学创造、工艺美术等这里那里,都有着宝贵的遗产,值得我们重视,并在实践中给以继承、发展。它跟广大人民有着绵远的、紧密的关系,有的即使它已经成为文明史上的化石之后,还能够起着某种作用。

我们常常在口头上或文字里提到我国古代的‘四大发明’的伟绩。这是为什么?因为这些世界性的发明,是产生于我们祖国、产生于中华民族,那些发明者正是我们的祖宗。

如果我们要使祖国的新文化体系,成为有体有魂的东西,那么,我们就必须重视自己千万代祖宗创造和遗留下来的文化遗产。认真地洁理它、洗刷它、辨别它,把那些的确优秀的部分大力加以弘扬、普及,使它在新文化体系中占主体地位发挥新的历史作用。这样,我们所建成的新文化体系才是真正民族的、科学的、大众的(民主的)社会主义新文化。” [6]

钟敬文在此文中提到的“工艺美术” [6],是当时国内对“传统工艺”的另一种提法。根据钟敬文的观点,中国传统文化符号不止有“经典”,还有传统工艺,应该像重视中国历史经典一样重视中国传统工艺,这对于当代社会建设有重大意义。

长期从事自然科学史研究的华觉明先生将中国传统科技史的范畴科学划分为三部分,即:民间科学技术知识、民间工艺技术和民间药学[7]。华觉明就传统工艺史可供传承的中国优秀传统文化成分做了较为详细的阐述:

“中国的传统科学技术源远流长,内涵丰富。它对本民族的生息繁衍、人文经济、政治、军事、文化、娱乐等社会生活的各个方面,起着重大的历史作用,并在世界物质文明的进化中居于重要地位。就其渊源来说,传统科学技术多来自民间底层,例如天文学是源自民间对天象的观察,青铜冶铸是源自制陶和对天然铜的加工制作。它们在此基础上得到发展、提高的官方科学技术,又常返回民间,为民间所应用,为民间所充实、丰富和再提高。例如,在世界上独树一帜的中医药学,我国的景泰蓝工艺等等,便都是在这样的循环往复中不断得到发展的。这种互补作用使得许多传统科学技术至今仍在生产和日常活动中被使用和发生影响。” [7]

华觉明对中国传统科学技术的讨论,也不单纯是从自然科技史本身出发的,而是从中国传统工艺史与中国文化史血脉相连的国情实际出发,并使用自然科学和人文社会科学的双视角进行分析,这种讨论有助于传统工艺在现代社会的再价值化,能产生保护利用认同传统工艺的社会现实意义。华觉明在另一本著作《民间技艺》中,指出作为传统工艺的优秀传统文化成分的具体门类,包括“制茶的技艺、制铁器的技艺、制绣品的技艺、制皮革的技艺等” [8]。我们知道,现在这些传统工艺都活得好好的,就看我们自己重视不重视,就怕我们自己熟视无睹。

我认为,中国传统工艺在中国社会中经过几千年的发展,独具特征,这是其国学价值的核心。

价值之一:有国家制度的技术。国学的祖本是“三礼”,其中的《周礼》已有《考工记》,将工艺制度纳入礼治的范畴。《说文解字》记载了匠作的性质,“五上工部”云:“工,巧饰也”“巧,技也”“象人有规矩” ②,匠作管理工匠、工具和技术。“七下宀部”讲到“百工”和“宰”,指匠作有行政管理者,有官阶制度。这套体制由汉及清,传承下来,相应的观念和运作方式依然得到保存。有国家制度的技术与没有国家制度的技术是大不一样的。以北京为例,仅20世纪以来,虽历经战争和社会的巨大变迁,清宫造办处的行业技术和施工对象却并未受到破坏。即便经过新中国初期的公私合营改造和后来“文革”的冲击,由于清宫造办处的施工对象早已被国家列为重点文化保护对象,变成了博物馆、历史文化公园和政府机构的办公地点,所以一直得到保存;其行业技术部分,也作为皇家御用历史整体结构的组成部分,得到合理的保护理由,最终保留下来。

②(汉)许慎《说文解字》。关于工匠的工巧、能巫、规矩和百工的解释,参考了王宁教授的说法,参见王宁、谢栋元、刘方《〈说文解字〉与中国古代文化》,复印本,第15—16页。作者在此书中指出工匠的三个特点:①工匠是有神秘性的职业,工的性质等于巫。“巫”从“工”。这种人有与神鬼通话的能巧。②工的技能有“技法”“精巧”之意。“式,法也”,“巧,技也”。工的技能能达到极其巧致,引申为“齐整”。工是在汉字有形位、有特殊文化造意的文字符号。③工的操作需要工具。“象人有规矩也”,“巨,规巨也”。

价值之二:有价值体系的技术。在此引入“社会角色”的概念分析,这样就能清楚地看到,中国传统工艺行业以师徒关系为角色,奉行中国文化的价值观,包括勤俭耕织的价值、士商联盟的价值、以文促产的价值,对企业的归属感、社会责任感与家族忠诚感相统一的价值等。有价值体系的技术与没有价值体系的技术是不一样的。仍以北京为例,拥有熟练和精美技艺的名匠正是归属行业技术的社会角色。他们既是同行称服的名匠,又是政府颁授高级职衔的技工;他们能够顺利地从行业分层进入社会分层,以卓越的技术能力获得较高的社会地位。

价值之三:有社会结构的技术。在此引入“社会功能”的概念做分析。据中国第一历史档案馆存藏清宫内务府造办处档案,清代中叶以来,技术结构按皇室宫殿、皇家园林和皇家寺庙工程管理来进行划分。每逢国祀朝庆、皇帝接见外国使臣和传教士、皇室婚寿大典与皇宫岁时节庆时,内务府便召集各地、各作能工巧匠进宫当差,此时木作与其组合施工的其他各“作”,如石、瓦、泥、棚和油漆作等工匠共同施展无与伦比的世传绝技。没有技术结构,就难以完成上述宏大的工艺建造。

价值之四:有中国故事的技术。有故事的技术大都是有祖师的技术。在中国这个土木建筑国家,故事的技术就是鲁班的技术。鲁班木作的生产技术与我国农村史、城市史和宫廷史的建筑关系都很密切,鲁班造故宫角楼的传说成为国家遗产记忆[9]。中国人的生活装饰传统中也有鲁班故事,鲁班成了一个生活符号,在材料工艺、造型艺术和日常生活样式方面,都发挥了特殊的历史作用。

价值之五:有丰富历史文献的技术。前面提到了先秦的《考工记》,后世还有大量的农书,如元代王祯所著《农书·农器图谱》、明代徐光启所著《农政全书》等,它们都是记载传统工艺技术的宝库,引起西方同行的重视。

价值之六:有专业知识的技术。举个例子,清宫造办处活计档是连续工程文献,可以帮助我们获得对清代中期以后传统手工行业知识的整体认识,主要有4个方面:①政府整理知识;②技术民俗知识;③社会网络知识;④原产地、原料配方和施工知识。当然传统工艺知识与现代技术知识不同,它是官员与工匠双方合作创造的经验科学,是双方共同面对的人与自然的对话;它们的名词术语散落在“十三经”中,被注疏和被引用,也进入我国口头传统之中,与国学互动。

2 传统工艺的中西对话要点在中国的这种多元社会模式中,主张天人合一,厉行勤俭节约,保护地方的、民族的多个积极性,要求对大自然有礼貌、讲克制,重视人与自然共同在一个地球大家庭中休养生息的幸福感,把自然界的运行与人类社会的活动都纳入命运共同体。当然在金钱、商品、利益和欲望面前,人类有时也会疯狂,但传统工艺始终是防止社会关系脆弱化的警钟和把控生产节奏的调节器。中国的传统工艺虽已老迈,但仍以自己的方式提供历史智慧,不允许人类挑战大自然的极限。与当今世界某些恣意称霸、破坏人地和谐的一元化强权社会模式相比,中国长期拥有统一而多元的社会模式,因而特别珍贵。当然今天还要考虑研究中西对话的现实意义。这里有几个要点,其中的关键是要对中国传统工艺所保存和展示的、独特的,以及在人类社会发展中为中国所长期实践的中央与地方协调、技术与文化共时、国家化机械生产与手工业生产互补的统一而多元的社会模式,富有文化自信,应予以大力肯定。

2.1 传统工艺与中国第一印象中国传统工艺是海外汉学史的开端。应该说,西方人主要是从中华文明史的角度认识中国传统工艺的。对很多西方人来说,中国工匠的制品并不是与他们的文化存在巨大差异的新奇物件,而是他们对中国的第一印象。

美国学者鲁道夫· P ·霍梅尔(Rudolf P. Hommel)对中国人的日用器物爱不释手,他在《手艺中国:中国手工业调查图录1921—1930》一书中,图文并茂地描写自己的所见所闻,罗列了走进中国的物证[10]。不少西方学者对中国的第一印象都是从鲁道夫这本书中来的。我曾去过一位法国考古学者家做客,发现他对书的挑选和上架极为苛刻,但其中就有这本书。

法国汉学家沙畹(Edouard Chavannes)认为,将中西世界隔开的藩篱,首先是汉字和汉语,其次是器物。沙畹像布罗代尔一样看上了中国的家具。他用法语描绘中国土木建筑和器具上面的纹饰图案,用强大的思考力分析背后的文化结构。沙畹认为,不同国家间的器物交流始终是文化异地传播和异地互识的重要部分。他还认为,中国的汉字、文学与物质运动的结合是失败的,但与中国器物的结合是成功的。在中国大量的纸张、陶瓷、丝绸等手工制品中,都带有中国人祈福求运的象征符号,这些符号中,汉字、文学作品、思想信仰与日常社会的工艺实体结合,共同表达了中国人的祝颂观念。沙畹为此撰写了一篇论文——《中国民间艺术中对祝颂的表达》,文中提到:“正是在这里,才可以找到对中国性格的深刻诠释” [11]。沙畹的弟子葛兰言(Mercel Granet)做过中国民俗、国学与社会生产活动关系的研究,其中提到了中国的生产工具和功能[12]。总之,从中国第一印象到对中国社会的多方面认识,传统工艺都起到了桥的作用。

2.2 传统工艺研究的新方法西方同行提出研究传统工艺的新方法,对此我们需要注意。李约瑟(Joseph Needham)在《中国科学技术史》中,将中国人的科学理性与日常实践进行了整合,并对古代中国科技发明进行重新分类和研究。李约瑟也将此称为一种研究方法。这些工作打破了西方科学界的经典概念与分类传统,曾一度使李约瑟一个人背对西方世界,遭受质疑和否定,但他却得到了中国同行的欢迎。我国进入现代化时期并经历了诸多暴风骤雨之后,仍对李约瑟的观点和方法继续接受,可见他的观念与方法与中国学者思维的契合程度。我曾请白馥兰(Francesca Bray)教授到北京师范大学讲学,一并介绍李约瑟。白馥兰参与过李约瑟《中国科学技术史》的撰写,称得上是中国科技史“迷”。白馥兰指出,“运用物质性的技术为指标,考察人们如何思考自然、社会和意义,这是现代西方科技界和社会人类学的批判性方式。把技术作为意识形态、文化来分析,是西方学者创造的新的研究方法” [13]。白馥兰本人及其西方同行都在使用这种方法。

既然传统工艺研究有新方法,为什么还会有轻视的倾向?为什么这种观念中西方都有,而在中国似乎更普遍?白馥兰的看法是,现代技术是一种精密深奥、不断进步的现代现象,与所谓传统、保守、落后的传统工艺大相径庭,但轻视传统工艺的观念是后起的,是将技术与文化剥离的说法。按照这种说法,技术以其优越的工程逻辑超越文化分析的视野,文化反而成了妨碍技术进步的累赘。但从人类社会发展的多种可能性看,分析人类社会多元进化的具体特征,可以看出,技术的性质是处理物质材料的手艺、技术和人工物的实际操作,在具体社会条件下,这种技术活动是对本土文化认同和文化价值观的表达③。白馥兰是不采用欧洲中心论的,她也不采用将中国经典、中国工艺与物质生产活动区别开来的西式划分法,而是从中国经典、社会制度、手工艺发明等多文本的实际出发,研究不同时期、不同样式、不同地区和不同含义的中国资料。白馥兰也并非要将中国文化史与中华文明史硬性区分,而是要说明中国传统工艺史的中国文化渊源,及其与人类社会模式和现代科技思想的复杂联系[14]。这次讲座持续了2个多月,原以为主要面对民俗学专业的研究生,实际上却有北京大学、清华大学、中国科学院大学和北京科技大学等多所重点高校的20多个专业的研究生前来,网上点击日逾千人,可见年轻学子的欢迎。

③ [英]白馥兰(Francesca Bray)《技术作为一种文化》,董晓萍译,2017年11月7日,打印稿,第3页。

德国科技史学者薛凤(Dagmar Schaefer)也持同样的观念。薛凤对我国宋代工艺文献《天工开物》做了个案研究,分析了中国古代学者与科举制度和科技活动的关系。在薛凤的研究个案中,中国古代学者是使传统工艺成为历史文化遗产的描述者,她说:“我们仅视之为一种物质展示的技术,其实从一开始就是一种文化的产物;它是最为牢固持久的文化遗产,而且是不同世界观及人类灵感的外在表达和创造” [15]。更早些时候,沙畹的弟子葛兰言也通过中国工艺研究来研究中国社会制度[16]。白馥兰对参与中国传统工艺活动的社会主体更为关注,她提出,这是多个阶层构成的综合效应——中国历代皇帝、中央集权政府、地方官员、农村地主、农民阶层和学者都发挥了作用[17]。据我有限的了解,西方学者的这种新方法已经对中国学者产生了影响,也有这方面的著作出版[18]。

2.3 传统工艺与“一带一路”我国著名东方学家季羡林先生是最早一批研究“丝绸之路”文化的学者。季羡林在这方面积累了很多研究成果,如《糖史》 [19]。季羡林还举了另一位伊朗学者阿里·玛扎海里研究中国传统工艺的例子,并谈到“丝绸之路”工艺史[20]。下面引用他为这位伊朗学者的著作所撰写的中译本《序》:

“中国人民对人类文化的杰出贡献,皎如日月,有口皆碑,无待赘述。但是,人们谈论的和我们想到的,无非是那著名的四大或几大发明,这是非常不完全的,也是不符合实际情况的。有众多细微的(也许并不细微)发明创造,我们不十分清楚。这无疑是一件憾事。令人奇怪的,也或许是令人欣喜的是,一些外国学者在这方面知道得要比中国学者多得多。英国著名的学者李约瑟就一个最好的例子。现在我在谈的阿里·玛扎海里是又一个例子。在他的这一部巨著里,在很多地方,好像是在有意与无意之间,都指出了许多中国文化影响外国文化的事实,有不少是从来没有人提到过。……页2:作者于1960年著文《论杆秤起源于中国》,说古代罗马人使用的杆秤,以及后来由此发展起来的衡具,都应追溯其中国来源。

在促使古老的丝绸之路遭到遗弃的主要因素中,应该提到近代技术工业的诞生和发展,这种工业以代用品取代了来自中国的传统产品。” [20]

“一带一路”建设对于我国来说意义深远。当然,“一带一路”是近年的提法,原来讲“丝绸之路”,但季羡林先生文中的“丝绸之路”就在今天所说“一带一路”的范围内。我们从他的角度看,历史上这条“一带一路”的兴衰,与中国传统工艺史的兴衰有一定的关系。传统工艺活动在西方工业革命前曾普遍存在,代表了人类社会多样性发展的成绩,但大规模的工业化成了传统工艺的劲敌。而在当今现代化和全球化时期,现代高科技工业比比皆是,能否找到保护发展传统工艺的新路径?这是需要思考的问题。白馥兰主张传统工艺与现代技术二元论,并指出,现代社会的发展途径不应该是只考虑单项因素,只追踪单一模式。在中国和印度,拥有传统工艺与现代技术工业化二元模式发展的历史经验,这种模式应该成为现代国家生产模式的基本结构。人类现代社会的发展,不是在二元模式中消灭任何一种模式,而应该总结二元模式共生的得失利弊,提升其发展水平,做到整体发展,这是衡量国家现代化政策水平的标尺[21]。

欧洲汉学会主席巴得胜(Bart Dessein)也认为,中、西世界很多概念和分类的不对等,已成为越来越多的中西学者能够意识到的问题。欧洲学者正在反思对中国的偏见,而中国学者也没有必要坚持所谓赶超“先进西方”的观点,结果误解自我的优势,失去文化自信[22]。其实这个意见在我国自然科学和人文社会科学界也有,发表的文章也更早、更多[23-25]。

3 高等教育是振兴传统工艺的重要途径 3.1 对传统高等教育误区的认识关于传统教育的误区,沙畹有个评价,我们不见得同意,但不妨听一听。沙畹称赞中国人有很多精神上的能力,但就是不知道怎样实干。他们能当工匠,不能当工程师;他们能记忆,不能创新。中国儒家将精神劳动界定为“高大上”,把物质劳动界定为“皆下品”。中国文人肩不能担担,手不能提篮,不擅长物质劳动。中国农民和工匠阶层有工艺发明,但与上层学者的精神运动隔离。上层社会和少数学者的“非物质因素使中国人组成了一个民族国家” [26]。沙畹从西方人的角度看这件事,能很简单地把自己的感知表达出来。这是一种什么性质的社会现象呢?他引用莱布尼兹的话:“在实用哲学,即伦理教育和政治方面,中国人要优先于我们,他们更多地为社会培养人才,而不是为不同教派造就创始人” [27]。沙畹认为,中国人不擅长对精神运动与物质运动的共同驾驭,更不要说从精神到物质的娴熟思考。

但是,利玛窦(Matteo Ricci)等传教士及其合作者徐光启、王徵等人都是既有思想,又精于技艺的学者[28-30]。他们善于利用中国社会环境实现他们的理想。这个例子与沙畹的说法是一个反差。

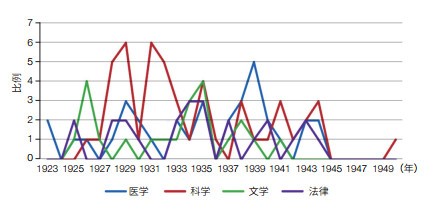

不管怎样,以上两者都是明、清社会的例子。现代社会的教育情形怎样呢?用一组数据[31]来说明:法国里昂中法大学(Institut Franco-chinois de Lyon)对1923年至1950年期间中国留学生的129篇博士论文做了统计,以科学、医学、文学、法律为分类,其中科学49篇,医学34篇,文学22篇,法律24篇(图 1)。

|

| 图 1 法国里昂中法大学中国留学生科、医、文、法博士论文比例示意图(1923—1950年) |

从图 1可知,从一个侧面显示出留法中国学生接受高等教育的专业倾向,选择学习科学和医学的与选择学习文学和法律的,两者比例是1.7 : 1,学科学和医学的超过学文学和法律的近两倍。近现代以来,中国人接受了西方科技先进而中国落后的观点,产生了学西方以救国的想法。然而即便出国留学成为科学家的中国人,也难忘传统工艺背后的文化温馨。20世纪40年代腐蚀与防护领域专家左景伊赴美留学,学习比中国火药发明不知先进多少倍的现代化学,可是他仍要回忆少年时代放鞭炮的欢乐[32]。同时期的法国青年学者在中国出版的情况怎样呢?1936年,沙畹的弟子伯希和(Paul Pelliot)在中国发表了研究中国传统工艺瓷器的论文[33]。这就是内部传统与外部教育的差异,如果我们既保留内部传统又在内部发展现代教育呢?情况就会不一样。

3.2 将振兴传统工艺学纳入高等教育振兴传统工艺的高等教育是一项刻不容缓的工作,其职能是将传统工艺的国学价值、国家多元生产模式、技术文化一体化结构和中西共享研究成果做整体构建,提取其“六有”要素,即:有国家制度的技术、有价值体系的技术、有社会结构的技术、有中国故事的技术、有丰富历史文献的技术和有专业知识的技术。发扬这笔优秀遗产并向前发展,建成一个既能再现中国特色又能汇通中外先进成果的宏观阐释框架,同时还能承担未来传承使命的学科体系。也许有人会问:可否将之纳入中小学教育?可以,但中小学教育只是普及教育,培养兴趣,达不到我们所要的难度与承重。传统工艺学涉及科技史学、民俗学、语言文字学、考古学、海外汉学等多学科,涵盖人类社会史和当代社会发展模式的深刻命题,需要高校和科研院所的自然科学和人文社会科学学者共同承担。

振兴传统工艺高等教育的主力团队是自然科学工作者,但也需要搭建跨文化、多学科合作平台。20世纪90年代,钟敬文与华觉明合作,首次将传统工艺学引入人文社科高等教育的课堂。在前辈之后,中国科学院自然科学史研究所所长张柏春研究员继续与北京师范大学中国民间文化研究所和跨文化研究院董晓萍教授合作推进。当然这仅仅是一个例子,而这项事业还需要大批有现代意识、现代化精神、现代教育理念和现代研究成果的学者,从自然科学与人文社会科学的各领域中来,为了共同的目标,走到一起,结为同道,坚持奋斗。他们可以打造中国传统工艺学的知识结构、课程网络、教材体系、新型人才,把学科建设的工作一步一步做下去。

致谢 本文的部分内容是作者于2018年1月27日参加《中国科学院院刊》举办的“传统工艺传承与创新座谈会”上的发言稿,会后作者做了较大修改。谨此感谢中国科学院自然科学史研究所所长张柏春研究员和《中国科学院院刊》编辑部副主任刘天星先生对作者的鼓励与帮助。| [1] |

费尔南·布罗代尔. 15至18世纪的物质文明、经济和资本主义.顾良, 施康强, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店, 1992: 337-338.

|

| [2] |

耿昇. 法国汉学史(上册)[M]. 北京: 学苑出版社, 2015: 1.

|

| [3] |

汪德迈. 跨文化中国学[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2018: 12.

|

| [4] |

董晓萍. 国家·历史·民俗:女性学者的民俗学遗产[J]. 西北民族研究, 2018(3): 114-129. |

| [5] |

汪德迈. 跨文化中国学[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2018: 132.

|

| [6] |

钟敬文. 传统文化随想[J]. 北京师范大学学报, 1994(4): 26. |

| [7] |

华觉明. 民间科学技术知识//民俗学概论(第二版)[J]. 北京:高等教育出版社, 2010, 160-184. |

| [8] |

华觉明, 李绵璐. 民间技艺[M]. 北京: 中国社会出版社, 2008: 223-224.

|

| [9] |

黄勤.角楼//张紫晨, 李岳南.北京的传说.上海: 上海文艺出版社, 1983: 25-29.

|

| [10] |

鲁道夫·P·霍梅尔.手艺中国: 中国手工业调查图录1921-1930.戴吾三, 译.北京: 北京理工大学出版社, 2012.

|

| [11] |

沙畹.沙畹汉学论著选译.邢克超, 杨金平, 乔雪梅, 译.北京: 中华书局, 2014: 209-213, 230-231.

|

| [12] |

葛兰言. 中国古代的祭礼与歌谣//耿昇[M]. .

|

| [13] |

白馥兰.技术与性别——晚清帝制中国的权力经纬.江湄, 邓京力, 译.南京: 江苏人民出版社, 2006: 14.

|

| [14] |

白馥兰.科学、技艺、技术: 中国农业从物质到知识的穿越.董晓萍, 译.北京师范大学学报, 2015, (4): 84-104.

|

| [15] |

薛凤. 追求技艺:清代技术知识之传播网络//宫廷与地方十七至十八世纪的技术交流[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2010: 30.

|

| [16] |

葛兰言.中国文明.杨英, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2012.

|

| [17] |

白馥兰. 跨文化中国农学[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2018: 1.

|

| [18] |

Wong R B. China Transformed:Historical Change and the Limits of European Experience[M]. New York: Cornell University Press, 1997.

|

| [19] |

季羡林. 糖史[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2009.

|

| [20] |

季羡林. 丝绸之路与中国文化[J]. 北京师范大学学报, 1994(4): 2-4. |

| [21] |

白馥兰.手工业与工业化技术: 中印手工纺织业的比较.董晓萍, 译.北京师范大学学报, 2017, (5): 59-67.

|

| [22] |

巴得胜.翻译的技巧: 汉语文献概念体系的重构.董晓萍, 译.民俗典籍文字研究, 2018, (21): 136-144.

|

| [23] |

乐黛云, 金丝燕. 承当思想的责任:为建设一个多样协力的世界而努力//跨文化对话[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2008.

|

| [24] |

汤一介, 汪德迈. 中西文化的互补性-汤一介先生与汪德迈先生的对话//跨文化对话[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2012.

|

| [25] |

陈方正. 继承与叛逆:现代科学为何出现于西方[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2009.

|

| [26] |

沙畹.沙畹汉学论著选译.邢克超, 杨金平, 乔雪梅, 译.北京: 中华书局, 2014: 136.

|

| [27] |

沙畹.沙畹汉学论著选译.邢克超, 杨金平, 乔雪梅, 译.北京: 中华书局, 2014: 148.

|

| [28] |

耿昇. 法国汉学史(上册)[M]. 北京: 学苑出版社, 2015: 7.

|

| [29] |

Xujiahui Origin Tourist Center, ed. The Cardle of Shanghai-style Culture. National AAAA-Rated Tourist Attraction, 2017: 5-6.

|

| [30] |

张柏春, 田淼, 马深孟, 等. 传播与会通——《奇器图说》研究与校注[M]. 南京: 江苏科技出版社, 2008: 335.

|

| [31] |

金丝燕. 跨文化研究新学科建设[J]. 跨文化对话, 2008(24): 73. |

| [32] |

左景伊. 左宗棠传[M]. 北京: 华夏出版社, 1997: 526.

|

| [33] |

Pelliot P. Le prétendu album de porcelaines de Hiang Yuan-Pien[J]. T'oung Pao, 1936, 32(1): 15-58. DOI:10.1163/156853236X00029 |