2. 中华人民共和国自然资源部信息中心 北京 100812;

3. 北京林业大学 环境科学与工程学院 北京 100083;

4. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. Information Center of Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China, Beijing 100812, China;

3. College of Environmental Science and Engineering, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;

4. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

WANG Yi Member of Standing Committee of the 12th and 13th National People's Congress of China, and Vice President of the Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences (CAS).He is also a professor and dean at the Department of Sustainable Development, School of Public Policy and Management, Unversity of Chinese Academy of Sciences, team leader and chief scientist of the Annual China Sustainable Development Report.His research interests include public policy and strategic study related to sustainable development, especially in the fields of green development strategy, energy and climate change policy, integrated river basin management, and comprehensive planning for resource, environment, and development.His research has contributed toward many of China's current policies and institutional arrangements for ecological civilization, environmental protection, green and low carbon development.He has won several ministerial-level awards, winner of special government allowance, and the 4th Chinese Youth Science and Technology Award. E-mail:wangyi@casipm.ac.cn

自然保护地是为了实现自然资源和相关生态系统服务、文化价值的长久保护,通过法律或其他有效途径得到明确界定、许可、投入和管理的特定地理区域[1]。经过60多年的建设,我国自然保护地从无到有,规模从小到大,基本形成类型多样、功能齐全的自然保护地体系,在我国自然生态系统和生物多样性保护中发挥了重要作用。但长期以来,我国保护地基本上实行的是“抢救式保护”策略,缺乏顶层设计和整体规划,注重保护地数量和面积的扩张,忽视管理质量和能力的提升。保护地的建设与管理,已跟不上新时代我国加快推进生态院刊1343推动以国家公园为主体的自然保护地体系改革的思考文明建设的步伐。

党的十八届三中全会提出建立国家公园体制,并于2015年启动试点工作,希望通过国家公园体制破解保护地长期面临的问题。2017年9月,中办、国办印发《建立国家公园体制总体方案》,指出:“研究科学的分类标准,理清各类自然保护地关系,构建以国家公园为代表的自然保护地体系”。党的十九大报告进一步指出:要“构建国土空间开发保护制度,完善主体功能区配套政策,建立以国家公园为主体的自然保护地体系”。这意味着我国自然保护地体系正进入一个全面调整和深化改革的阶段,对探索建立新时代中国特色的自然保护地治理体系提出了迫切需求。2018年3月,中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》指出:“将国家林业局的职责,农业部的草原监督管理职责,以及国土资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业部、国家海洋局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合,组建国家林业和草原局,由自然资源部管理。国家林业和草原局加挂国家公园管理局牌子”。2018年4月,国家林业和草原局(国家公园管理局)正式挂牌成立,肩负着我国以国家公园为主体的自然保护地体系改革的重任,也为加快改革、建立符合我国国情的自然保护地现代化治理体系创造了有利条件。

1 我国自然保护地体系建设现状我国第一个自然保护区(广东鼎湖山)始建于1956年。“九五”期间,我国的自然保护区出现了新一轮快速增长的势头。究其原因,一方面是1993年底《生物多样性公约》生效和1994年国务院颁布了《中华人民共和国自然保护区条例》,同期可持续发展也成为我国的国家战略;另一方面,1998年长江特大洪水和严重肆虐的沙尘暴,使我国的生态建设和环境保护工作加速,不仅启动了天然林保护、退耕还林等生态建设工程,而且各地还通过实施野生动植物保护和自然保护区建设工程,新建了一批自然保护区和保护地,这使得我国的自然保护区数量和面积同步快速增长。

毋庸置疑,经过60多年的发展,我国自然保护地体系建设取得了积极成效。目前已形成包括自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等10多类保护地在内的多层级、多类型的自然保护地体系。截至2017年底,我国已经建立各级别的自然保护区2 750个(其中国家级463个)、森林公园3 505个(其中国家级881个)、湿地公园916个,以及风景名胜区、地质公园等多种类型的自然保护地体系;陆域保护地面积占陆地国土面积的18%以上,已经提前实现联合国《生物多样性公约》提出的到2020年达到17%的目标。我国自然保护地无论是数量还是面积均位居世界前列。这些保护地的建立在保护我国自然生态系统和生物多样性中发挥了重要作用,促进了一些区域自然生态的改善,生态系统退化和生物多样性急剧下降的趋势得到减缓,部分珍稀濒危物种野外种群数量逐步恢复[2, 3]。

2 当前我国自然保护地体系面临的突出问题进入“十一五”特别是2010年之后,自然保护区增长进入低潮期。不仅如此,与过去快速增长的保护地数量相比,保护质量和效率存在一定差距。当前自然保护地治理体系面临的一系列突出问题,是造成保护效果欠佳的主要原因。

2.1 缺乏顶层设计,保护地交叉重叠、保护空缺和破碎化等问题突出长期以来,我国自然保护地管理职能分散在不同部门,形成了条块分割、多头管理的管理体制,使自然保护地体系缺乏科学系统的顶层设计和整体规划,各部门分别规划、设置、管理各类自然保护地,带来众多问题。

(1)各类保护地交叉重叠、多头管理,管理成本高、效率低。例如,同一个湿地生态系统保护区,涉及的管理部门可能包括林草、农业农村、水利、生态环境、文旅等,难以避免相互扯皮推诿。同时,各部门根1344 2018年.第33卷.第12期政策与管理研究据环境要素进行管理,忽视了保护地生态系统的完整性。

(2)大量保护空缺。尽管我国各类自然保护地占国土面积的百分比已经高于世界平均水平,但是要考虑到:一方面,我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一,需要保护的国土面积较大;另一方面,已有保护地空间范围不合理,造成仍有大量具有重要保护价值的自然生态系统没有纳入到现行的保护地体系。原环境保护部“全国自然保护区基础调查与评价”结果显示,截至2014年底,我国3 632种脊椎动物中有48%受到较少或未受就地保护;315种国家重点保护野生植物中有37%处于较少保护状态[4]。2014年1月公布的第二次全国湿地资源调查结果显示,全国自然湿地总面积4 667.47万公顷,与10年前第一次调查比较,减少337.62万公顷;全国受保护湿地面积为2 324.32万公顷,仅占湿地总面积43.51%[5]。

(3)自然保护地体系结构不合理。自然保护区面积占各类保护地面积的80%以上,形成以自然保护区为主体的保护地体系,其他类型和保护级别的保护地面积比例低。自然保护区实施最严格的保护,但实际上一些保护区内及周边分布众多人口,难以因地制宜地平衡保护和发展的关系,并带来后续一系列保护和发展的矛盾[6]。

(4)很多保护地空间范围不合理。20世纪80年代中期至21世纪初,为了减缓经济快速发展对生态环境的冲击,各级政府抢救性地划建了一批自然保护区,但是这些自然保护区划定时很多未经过全面综合的科学考察和论证。一些保护区把人口密集的村镇和保护价值较低的耕地、经济林划入到保护区范围,不仅影响周边居民的生产生活,也不利于保护区的管理;与此同时,一些具有重要保护价值的生态系统没有被划入进去,影响生态系统的连通性和完整性。

虽然我国已组建国家林业和草原局,统一管理各类自然保护地,但长期多头管理所带来的一系列问题短期内难以解决,推动保护地体系的顶层设计和整体规划已迫在眉睫。

2.2 法律体系不健全,保护地建设与管理的法律保障不足(1)立法定位不清。 《中华人民共和国环境保护法》中的“自然生态系统区域”和《中华人民共和国野生动物保护法》中的“相关自然保护区域”等关键概念的法律内涵和边界不明确,导致针对不同自然保护地的立法定位不清,严重影响了法律体系效应和制度合力。

(2)现有法律位阶不高。作为典型的自然保护地类型,自然保护区和风景名胜区目前主要通过两部行政法规及个别规章予以管理,难以从更高的法律位阶对保护地进行系统性保护。现实中各类保护地违法违规采矿开矿、无序开发水电等问题也屡禁不止。此外,相关行政法规和规章中设定的森林公园、地质公园、湿地公园等也缺乏法律层面的明确授权。

(3)立法供给不足。当前我国正在开展国家公园体制试点,但目前保障国家公园体制改革的法律基础明显不足,一些改革举措受到现有法律法规和行政授权掣肘,难以有效推动。例如,《中华人民共和国自然保护区条例》中针对自然保护区管理的部分规定对在试点区系统整合各类保护地构成一定限制;自然资源产权、国土空间用途管制等重要制度设计尚未得到《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国土地管理法》《不动产登记暂行条例》等法律法规的有力支撑,对以此为基础的保护地建设与管理形成制约。

2.3 政府绝对主导,多方参与不足当前我国自然保护地的建设和管理,大多数情况下政府占据绝对主导地位,社会与市场参与不足。主要体现在3个方面:①缺乏具体的公众和利益相关方参与制度。如一些保护地的设立和边界划定,由中央政府推动,地方政府、社区、所涉企业等参与不足,并引发一些矛盾;保护地也往往采取封闭式管理措施,公众缺乏知情权、参与权和监督权,利益得不到保障。②缺乏协议保护、公私合营制(PPP)等方面的制度安排,社会力量难以介入。③缺乏鼓励公益组织参与的激励和保障制度。公益组织介入保护地的建设与管理面临很多困难;与美国、澳大利亚等国家公益组织在自然保护地建设与管理中发挥重要作用相比,我国公益组织在自然保护地建设与管理中发挥的作用十分有限。

政府绝对主导的治理模式,在我国重要自然生态系统“抢救式”保护中发挥了重要作用,但面临管理成本高,保护区的建设管理与周围的民众隔离、矛盾较大,利益相关方利益得不到保障,并因此造成保护和管理成效不高等问题,难以满足新时代我国自然保护地治理体系和治理能力现代化的需求。

2.4 未建立多元化资金投入机制,资金短缺问题严重国家级自然保护区是我国生态系统和生物多样性保护的最核心地区,关乎我国生态安全和全民福祉,本应建立由中央财政投入为主的资金保障机制。然而,1994年颁布、2017年修订的《中华人民共和国自然保护区条例》均规定:“管理自然保护区所需经费,由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府安排。国家对国家级自然保护区的管理,给予适当的资金补助。”具有重要保护意义的保护区普遍位于经济落后地区,难以得到足够的地方财政支持。

近年来,中央财政投入到自然保护区的资金大幅增长。据研究统计,2014年,我国各级政府投入自然保护区的专项资金达到60.14亿元人民币,各级保护区平均投入约为4 000元人民币/平方公里,与发达国家年均超过2 100美元/平方公里的自然保护区投入仍有很大差距,资金短缺仍将是我国保护地长期面临的问题。保护地的公益捐赠机制尚不健全,缺乏必要的法律和制度保障。以2013年为例,各组织和个人对我国自然保护区的捐赠款总额仅为0.12亿元人民币左右[7]。近年来,针对自然保护地的公益捐赠也未见大幅增长;基本上没有社会资本投入到保护地建设与管理。

2.5 土地权属不清,带来管理困难目前我国自然保护地管理面临土地权属不清的严重制约。各类保护地内土地的所有权、使用权、管理权、经营权和收益权混乱[8]。许多保护区并未获得核心区和缓冲区的集体土地使用权,无法对保护区内自然资源进行有效管理,甚至无力对保护区内的违法资源开采和建设活动进行干预[9]。以吉林省向海国家级自然保护区为例,尽管国有土地面积占整个保护区面积的72.4%,但由于大量被承包经营,使高达74.4%的土地使用权归农村集体经济组织所有;由于保护区管理局没有获得管理权,难以对这些土地进行有效管理,使农、牧、渔业生产活动对这一重要国际湿地生态环境造成了严重破坏。此外,部分保护区边界范围和土地权属不清,侵占或改变保护区土地现状的情况严重。有些自然保护区的管理经营权已经承包给公司或者由地方政府的派出机构直接管理,自然保护区管理局失去了其主体管理地位[10]。

2.6 缺乏利益协调机制,保护与发展的矛盾突出我国各类自然保护地内和周边分布有大量的居民。如截至2014年底,全国1 657个已界定范围边界的自然保护区内共分布有居民1 256万人[6]。各类保护地及其周边地往往是我国贫困人口集中连片分布区,分析显示全国592个国家级贫困县中,有585个(占99%)距离保护区不到100公里。保护区的建设对保护区内及周边居民的生计造成很大影响。但在保护政策制定中,缺乏明确对社区权利及利益保障的内容[11]。尽管相关部门已经对一些保护地提供了专项资金支持,但资金缺口较大,持续性差,不足以支撑当地的社会经济发展和民生改善。其他保护地则大多依靠地方政府财政和经营性收入,基本运行艰难。这样,不仅保护地很难保护好,还易引发对保护地的过度经营甚至变保护地为开发用地。

保护区管理机构常常表现为资源的保护者与经营者的双重身份,既是执法者又是执法对象,势必造成管理上的混乱,也易加重对自然资源的压力[12]。很多自然保护区被可带动当地经济发展的农业观光、旅游以及地产开发项目所包围[13],隔绝了自然保护区与其他自然生态系统的联系,从而对保护区生物多样性造成威胁。部分保护地实施了严格的保护措施,但自我创新发展机制缺政策与管理研究失,“造血”功能差;继而形成了“等、靠、要”型的发展机制,自身改革和发展动力不足,对周边社区的发展带动作用差。社区居民没有从保护中受益,守住了绿水青山,却没有收获金山银山。

2.7 专业技术人才严重缺乏,导致管理能力薄弱自然保护地大多地处边远,难以吸引专业人才。截至2014年底,我国428个国家级自然保护区中,配备管理人员25 004人,其中专业技术人员7 229人,占28.9%,所占比例总体偏低;1 029个县级自然保护区配备的管理人员1 893人,其中专业技术人员仅484人,占25.6%[13]。专业技术人才的缺乏,成为制约保护区管理质量提高的重要因素。

3 推动我国自然保护地体系改革的建议以国家公园为主体的自然保护地体系是建设美丽中国的重要载体和靓丽名片,也是我国保护生物多样性,履行全球《生物多样性公约》,展现负责任大国形象的重要窗口,在我国生态文明建设中具有极其重要的地位。针对当前自然保护地体系面临的突出问题,亟待加强顶层设计,推动系统改革,全面提高自然保护地建设和管理水平。

3.1 推动自然保护地体系的顶层设计和系统规划建立以国家公园为主体的自然保护地体系,面临诸多挑战,必须与现有自然保护地体系的优化完善相结合[14, 15]。首先要全面梳理我国现行各类自然保护地体系现状,理顺国家生态安全屏障、重要生态功能区、生态保护红线等自然保护区域,以及自然保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地的相互关系。在此基础上,建立在一定程度上参照世界自然保护联盟(IUCN)的保护地分类系统,便于与国际接轨,但更重要的是符合中国国情,便于因地制宜实施有效管理的自然保护地分类体系,最大限度地发挥自然保护地在保护我国重要自然生态系统和协调人地关系中的作用。

建立以国家公园为主体的自然保护地体系,意味着未来我国的自然保护地体系,将从目前的以自然保护区为主体,转变为今后的以国家公园为主体。但“以国家公园为主体”不应以国家公园面积和数量作为衡量指标,而应强调其国家代表性及对重要自然遗产的系统性和高质量保护。因此,未来一段时间,有必要在系统性调查评估的基础上,根据《建立国家公园体制总体方案》中明确的国家公园功能定位和相关程序规范,逐步将一批生态系统完整性和原真性高、国家代表性强的自然地理区域,划分或整合为国家公园,实施最严格的保护,同时发挥其游憩、科普、教育等公益功能。

在大力推动国家公园建设的同时,不应忽视其他类型保护地的建设和管理能力的提升。①对于生态价值高,但面积较小或国家代表性不强的自然地理区域,可维持或新建为自然保护区,实现最严格的保护。②对于生态价值相对较低,但景观和美学价值较高的风景名胜区、森林公园、草地公园、湿地公园、地质公园等,建议在维持其原有的命名的同时,统一划归为国家自然风景区(或国民生态游憩区)进行管理,在加强自然生态系统保护的同时,作为我国居民重要的骑行、徒步、野营等生态旅游场所,以满足我国居民日益增长的走进自然、亲近自然和享受自然需求。③对生态价值低,但景观和旅游休憩价值高的各类保护级别较低的保护地,则可统一划归为旅游景区进行管理。自然保护地分类涉及众多利益相关方,具体的分类方案还需基于有利于协调保护和发展关系、有利于形成多元化资金保障机制、便于管理等原则,在深入调研、加强研究并与各利益相关方充分协调的基础上确定。

在做好自然保护地分类后,应进一步优化我国保护地空间布局。在对主要自然生态系统分布、质量、服务功能和生物多样性全面评估的基础上,对交叉重叠和破碎化的保护地进行系统整合,建成统一管理的国家公园、自然保护区等保护地;将尚未受到保护的重要野生动植物栖息地和生态系统服务价值重要区域纳入到自然保护地体系。推动国家级自然保护区规划修编,将当前保护区周边未受保护的生态重要区划入到保护区的同时,将生态服务功能价值较低的重点城镇、交通干线、重要经济发展区域调整出实施最严格保护的国家级自然保护区范围,以减轻保护压力,提高保护成效。

3.2 推动《自然保护地法》等相关法律法规的制修订,实现自然保护地的良法善治以组建国家林业和草原局,整合各类自然保护地管理职责为契机,建立和完善我国自然保护地法律体系,破解由于部门利益争论导致的自然保护地“立法难”的困境。考虑到我国自然保护地体系需要重构,还缺少成熟的制度转化为法律规定,而《建立国家公园体制总体方案》已经完成了国家公园顶层设计,明确了国家公园建设的基本原则、主要目标、建设理念、功能定位及制度建设方向,体制试点工作也积累了丰富的国家公园立法经验;因此,建议加快《国家公园法》立法进程,为我国国家公园的建立和管理提供法律支撑。

同时,结合我国自然保护地分类和治理体系改革,同步推动《自然保护地法》立法及相关管理条例的修订工作。建议以综合框架性的立法思路来推动自然保护地立法,明确各类保护地的功能定位、管理体制、资金机制、主要制度和法律责任等基本内容。在《自然保护地法》的框架内,针对不同类型自然保护地的特点制定相应的管理办法,以行政法规的形式予以颁布。必要时可以制定地方性法规细化特定自然保护地的治理措施,通过“一类一法”和“一地一法”的方式搭建起法律法规体系,实现自然保护地的良法善治。推动《民法分则·物权编》《不动产登记暂行条例》《土地管理法》等相关法律制修订工作,如在《土地管理法》修订中增加生态用地或保护用地类型,为自然保护地自然资源产权等相关制度建设提供法律依据。

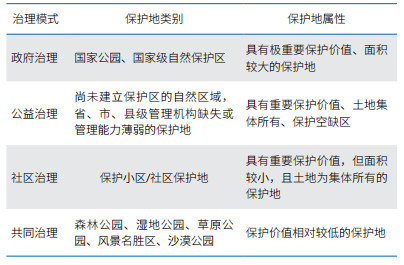

3.3 完善自然保护地产权制度,建立“三权”分置的管理体制为解决当前保护地体系面临的复杂的土地权属问题,建议建立保护地所有权、管理权和监管权“三权”分置的管理体制,解决好保护地的统一管理问题(图 1)。进一步明确各类保护地的土地所有权,做好确权登记,保护所有权人的合法权益,维护确保当代人和子孙后代公平地享受保护地的生态和文化价值,使其回归到公益性。

|

| 图 1 建立“三权”分置的自然保护地权属结构 |

管理权可以依据保护地类别和土地所有权归属,分别属于政府建立的保护地管理局(管委会)、公益组织或者由政府和公益组织共管,主要负责保护地的规划、标准制定和巡护管理等工作,由掠夺性开发自然资源以获取短期的经济效益,转型为理性的利用和保护自然资源,使之更好地造福于民。自然资源部与国家林业和草原局(国家公园管理局)主要履行监管权,保障全民所有自然资源资产不流失,生态不被破坏;监督保护地的管理机构履行协议的执行情况,实现保护地管理符合用途管制;制定相关制度,促使保护地生态质量不断改善,生物多样性维持等服务功能不断提升。

尽量将具有重要生态保护价值的国家公园和国家级自然保护区等保护地的核心区和缓冲区的集体土地通过赎买、置换等划归国有,实现所有权、管理权的统一,实施最严格的保护。而对于其他各类保护地,以及国家公园和国家级自然保护区的试验区则可以实行所有权和管理权的分置,所有权既可以是国有、也可以是集体所有,但对于集体土地,需通过租赁、使用权流转、签订地役权协议等方式将其管理权让渡给保护地管理机构,实施严格的自然资源用途管制。

3.4 建立自然保护地现代化治理体系,实现多元共治(1)建立自然保护地现代化治理体系。实现自然保护地更好治理和相关决策的有效执行,需要充分考虑各相关方的利益和兴趣。可参考国际经验,对于区域性、流域性公共物品的善治,应构建统筹决策机制、管理执行机制、科学咨询与评估机制、社会参与协调机制“四位一体”的现代化治理体系。统筹决策机制可以采用中央政府、地方政府、社区、行业协会、公益组织等各利益相关方参与的董事会或理事会制度,保障其决策权和监督权。管理执行机制应由国家林业和草原局(国家公园管理局)来承担,确保其对各级自然保护地的管理权。科学咨询和评估机制应由独立的科学委员会来执行,为保护地的规划、保护和开发策略、能力提升、绩效评估等提供科学支撑,确保保护地的科学建设和管理。社会参与协调机制主要是建立政府与社会的沟通协调机制,关注自然保护地建设与管理中利益相关方的基本诉求,保障其基本利益。治理体系的建设可以分步实施。

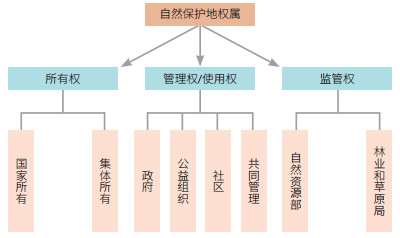

(2)建立政府主导、多元参与的多种治理方式并存的保护地治理模式。在自然资源部和国家林业和草原局统一监管下,根据各类保护地特点,参照国际上保护地治理经验[16],因地制宜,探索建立包括政府治理、公益治理、社区治理、共同治理等多种治理模式在内的政府主导、多元参与的自然保护地治理体系(表 1),以弥补和缓解单一的政府治理面临的能力不足、资金缺乏、保护地和社区矛盾突出等问题。① 政府治理。对于政府治理的具有极重要保护价值的国家公园和国家级自然保护区,应建立以财政投入为主的资金保障机制,其建设和管理经费统一纳入到中央财政。② 公益治理。对于具有重要保护价值、但目前存在保护空缺区或保护能力薄弱的保护地,可通过协议保护机制,将其委托给公益组织保护管理。③ 社区治理。对于具有重要保护价值,但面积较小,且土地为集体所有的保护地或保护空缺区,也可通过协议保护机制委托给社区保护管理。④ 共同治理。而对于保护价值相对较低的森林公园、湿地公园、草原公园、沙漠公园等,则可采用公私合营的形式实现共同治理。

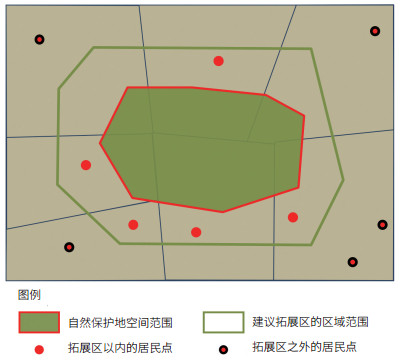

为统筹保护地保护与周边地区发展,建议推动保护地拓展区建设,推动保护地治理向周边乡镇、社区拓展。可参考法国国家公园加盟区建设理念[17]和我国一些社会公益型保护地在保护地外围建设扩展区的经验[18],在以保护为主的保护地空间范围外,基于生态系统完整性保护需求,划定建议纳入拓展区的区域范围。在此范围内的乡镇、社区可以基于自身意愿决定是否加盟到拓展区(图 2)。加盟后的乡镇和社区需要遵循保护地对拓展区生态保护方面的规定,同时在一定程度上也能享受保护地在规划、项目建设和产业发展等方面的资金、技术和人才支持。结合社区的资源优势和生态优势,在拓展区发展特色产业,带动周边居民脱贫致富,扭转以往向保护地过度索取的局面。拓展区的居民经济条件改善了,有利于激发回馈自然的意识。在发展过程中,可聘请当地居民参与保护地公共事务管理,培养社区居民的地域认同感、精神归属感和社区自豪感,构建和谐的自然保护地及其周边社区关系,实现保护地经济效益和生态效益的双赢。

|

| 图 2 自然保护地拓展区示意图 |

我国自然保护地体系改革,应将建立保护与发展间关系的协调机制作为重要任务。需要在明确各种保护地保护级别的基础上,确定其资金机制和发展模式。同时,要明确保护地生态产品如清新的空气、清洁的水源、碳汇等的产权归属,确保产权人权益,并建立与各类保护地功能定位相适应的生态产品价值实现机制,使保护地及周边居民守住“绿水青山”的同时,能够收获“金山银山”。

(1)建立针对不同类型、不同保护级别保护地的财政转移支付、生态补偿和政府购买生态保护服务制度。对于实施最严格保护的国家级自然保护区和国家公园,应由中央财政经费统一支持,加强对由于保护而发展受限地区的财政转移支付和生态补偿;对于省级自然保护区,可建立省级财政支持的生态补偿制度或地区间横向生态补偿制度;对于其他类型的保护地以及市、县级自然保护区,则可考虑建立政府购买生态保护服务机制,在省级层面建立生态保护基金,根据生态保护成效,给保护者付费。

(2)充分利用保护地良好的生态环境,在周边区域发展生态农业、生态旅游、生态康养、生态服务等生态产业。为了确保保护地及周边产业发展符合保护地的功能定位、不危及保护地生态系统健康和稳定性,产品达到严格的质量和绿色环保标准,需要建立严格的产业准入、产业发展规模限制和产品认证制度。同时,制定税收、补贴、技术、人才等方面扶持政策,促进达到标准的产业发展。例如,可以对自然保护地及周边一定范围生产的生态产品实行零税收。此外,还须推动产品品牌塑造和商业模式创新,建立全国统一的针对各类保护地的产品标识体系,如国家公园产品标识、国家级自然保护区产品标识,通过给符合保护地功能定位和产品质量标准的产品授予标识,使其获得明显的增值和更好的市场销售前景,将资源环境优势转化为产品品质优势、价格优势和销量优势,实现“绿水青山”向“金山银山”的转化。

(3)通过试点探索建立保护地生态产品市场化机制,使生态保护者和生态产品生产者能通过市场手段获取经济收益以改善生活。不同于农业用地重点生产农产品、工业用地重点生产工业产品,各类自然保护地重点生产生态产品。因此,可以将其作为探索建立生态产品市场化机制的重点试点区,通过试点探索建立生态产品价值核算、市场创建、定价和交易机制;同时,探索建立支撑生态产品市场化的金融体系,如建立生态产品产权抵押贷款、证券化、远期交易、股权交易等制度,激活生态产品市场。

| [1] |

Dudley N. Guidelines for applying protected area management categories[M]. Gland, Switzerland: IUCN, 2008: 24-34.

|

| [2] |

徐海根, 丁晖, 欧阳志云, 等. 中国实施2020年全球生物多样性目标的进展[J]. 生态学报, 2016, 36(13): 3847-3858. |

| [3] |

柏成寿, 崔鹏. 我国生物多样性保护现状与发展方向[J]. 环境保护, 2015(5): 17-20. |

| [4] |

蒋明康. 我国自然保护区保护成效评价与分析[J]. 世界环境, 2016(S1): 70-73. |

| [5] |

耿国彪. 我国湿地保护形势不容乐观——第二次全国湿地资源调查结果公布[J]. 绿色中国, 2014(3): 8-11. |

| [6] |

徐网谷, 高军, 夏欣, 等. 中国自然保护区社区居民分布现状及其影响[J]. 生态与农村环境学报, 2016, 32(1): 19-23. |

| [7] |

钱者东, 郭辰, 吴儒华, 等. 中国自然保护区经济投入特征与问题分析[J]. 生态与农村环境学报, 2016, 32(1): 35-40. |

| [8] |

沈兴兴. 国家级自然保护区治理模式的供给侧结构性改革研究[J]. 湿地科学, 2018, 16(1): 24-29. |

| [9] |

陈红梅, 王智.怎样看待和处理自然保护区土地权属问题. 2011, (4): 27-29.

|

| [10] |

马克平. 当前我国自然保护区管理中存在的问题与对策思考[J]. 生物多样性, 2016, 24(3): 249-251. |

| [11] |

王昌海. 中国自然保护区给予周边社区了什么?——基于1998-2014年陕西、四川和甘肃三省农户调查数据[J]. 管理世界, 2017(3): 63-75. |

| [12] |

夏欣, 王智, 徐网谷, 等. 中国自然保护区管理机构建设面临的问题与对策探讨[J]. 生态与农村环境学报, 2016, 32(1): 30-34. |

| [13] |

王昌海. 改革开放40年中国自然保护区建设与管理:成就、挑战与展望[J]. 中国农村经济, 2018(10): 93-106. |

| [14] |

马克平. 中国国家公园建设取得标志性进展[J]. 生物多样性, 2017, 25(10): 1031-1032. |

| [15] |

蒋志刚. 论保护地分类与以国家公园为主体的中国保护地建设[J]. 生物多样性, 2018, 26(7): 775-779. |

| [16] |

Nigel Dudley. IUCN自然保护地管理分类应用指南.朱春全, 欧阳志云, 译.北京: 中国林业出版社, 2018,

|

| [17] |

陈叙图, 金筱霆, 苏杨. 法国国家公园体制改革的动因、经验及启示[J]. 环境保护, 2017(19): 56-63. |

| [18] |

大自然保护协会. 老河沟中国第一个社会公益型保护地[J]. 森林与人类, 2016(11): 268-273. |