2. 厦门大学 传播研究所 厦门 361005;

3. 中国科学院大学 心理学系 北京 100049;

4. 北京大学 人口研究所 北京 100871

2. Institute of Communication, Xiamen University, Xiamen 361005, China;

3. Department of Psychology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Institute of Population Research, Peking University, Beijing 100871, China

ZHOU Yang Ph.D.candidate of Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS).Research direction covers behavior and psychology on network platform, event detection and prediction from weibo.E-mail:zhouyang@psych.ac.cn

ZHU Tingshao Professor of Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS).He achieved his Ph.D.degree at the University of Alberta, Canada in 2006.Since 2008, he started working as a Professor at the Graduate University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) in Beijing, and then moved to the Institute of Psychology, CAS, to focus on cyber psychology.He has published over 60 papers in major international academic conferences and journals.The main foci of his current work are:(1) web user behavior modeling; (2) computational cyber psychology, and (3) data mining.E-mail:tszhu@psych.ac.cn

“一带一路”,即“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”,是中国政府提出的亚欧非大陆及附近海洋的区域合作倡议,也是中国扩大和深化对外开放的重要举措。因此,理清“一带一路”沿线国家或地区的“民心”特点,并找到有效的合作交往模式,是关系到“一带一路”倡议推动实施的重大问题。本研究结合文化心理学和大数据分析技术,利用社交媒体Twitter数据来分析“一带一路”沿线国家或地区民众的自我表征特点(独立性或个人主义),并建立自我表征与社会信任(普遍信任、特殊信任)的预测模型,以探究与“一带一路”沿线国家或地区合作交往的行为模式,即:自我表征是独立,还是互依;人际关系偏好是陌生人之间的普遍信任,还是熟人间的特殊信任。

1.1 区域战略与地缘困境中国作为新兴大国,一方面,“一带一路”倡议的实施给国家发展带来了前所未有的机遇,为经济发展贡献主要增量甚至贸易顺差[1];另一方面,也不可避免地要与相对陌生的伊斯兰文明密切交往,还要面临原苏联地区大小国家以及欧美传统势力范围南亚、南海诸国的审视或挑战[2]。“一带一路”沿线地域辽阔、民族众多,且地缘政治、经济、文化因素(如原苏联影响、欧美国家殖民、伊斯兰教等)异常复杂。具体而言,在纳入本研究中的“一带一路”沿线69个国家或地区中(含中国香港、中国台湾①,见电子版附表 1),曾经被欧美国家殖民过的有33个,曾经在苏联阵营或势力范围的国家有31个,这两大集团都曾经有过自己强有力的历史传统和游戏规则。即便是这两大集团以外且相对独立的以伊斯兰教为主要宗教的28个国家,也有17个曾被欧美国家殖民以及5个曾属苏联势力范围。在后殖民国家或地区,如印度、菲律宾等部分南亚或南海诸国,至今仍与原宗主国保持着微妙的联系,中国主权范围内的香港和台湾地区,也因为英国、美国的殖民、“保护”或干涉,而一直麻烦不断。

① 截至本文投稿时,“中国一带一路网”显示的合作国家有66个,加上中国以及中国台湾地区和香港地区,本研究纳入分析的“一带一路”沿线国家或地区共69个,中国之外的主权国家名单详见:https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10037&cur_page=1。

可以说,“一带一路”并不是整齐划一的、大一统式的对话,抑或“中央之国”与周边小国的附属关系,而是地缘复杂、文化多样的众生起舞。在历史上,苏联曾遭遇重大挫折,不过俄罗斯(苏联主要继承者)仍然对传统势力范围耿耿于怀,在军事、政治上仍然有影响力;欧美国家因为民族独立运动和西方经济衰落而不得不临时抽身,尤其是美国保守主义抬头、海外能源依赖减少使得其开始缓慢退出亚洲,但是欧美国家对亚洲已经造成了深远影响,且日本、印度等大国也在谋求新的发展空间;苏联、欧美之外,伊斯兰世界在崛起,在其与苏、美对抗背景下产生的恐怖主义呈蔓延、扩散趋势,这些也势必会困扰中国的内政和外交[3]。

在此背景下,了解“一带一路”沿线地域的“民心”特点,探究当地合作交往的行为模式,具有极其重要的意义。然而,我们对“一带一路”沿线国家或地区的文化还相对比较陌生,因为中国在历史上常常是“中央之国”的心态,对周边国家不关心;鸦片战争之后,才开始放眼看世界,但是对欧美国家过于关注甚至是依赖,以致对欧美国家之外的国家不在乎、不了解[4]。在现实的国际关系中,由于对周边国家的文化缺乏系统研究,使得中国在周边关系中麻烦不断;在新的“一带一路”倡议推动下,中国涉入原苏联和美国的传统势力范围,但是对当地的文化没有全面认识,对如何与当地建立有效合作关系准备还不充分。

1.2 区域文化与合作交往文化是影响区域合作、经贸往来的重要因素,例如个人主义者更愿意与他人建立经贸合作关系,而集体主义者的经贸合作意愿相对较低,并且在交易对象的选择上更偏好熟人或内群体成员[5]。因此,分析“一带一路”沿线国家或地区的文化特点,是了解当地“民心”、探究交往合作模式的有效切入点。在此,文化心理学为我们了解国家或地区文化差异的概念框架--这其中讨论最多的是个人主义/集体主义概念,前者强调自我与他人之间的独立性(independence),后者强调自我与他人之间的互依性及对群体的归属或依从性[6]。

经济生产、政治历史、宗教信仰等因素均会影响个人主义/集体主义的形成。以往关于东西方文化差异的研究发现,强调世俗纲常的农耕文明(如中国儒家的礼制传统)追求关系和谐,易强化集体主义;而强调理性精神的海洋文明(如古希腊的逻辑传统)突出分析思维、易强化个人主义[7]。近年来,越来越多的研究发现,即便在同一文化(西方/东方)内部,也存在很大的文化差异。例如,随着城市化与市场经济的发展,一个国家的文化会越来越倾向于个人主义,中国或美国均如此[8, 9]。在美国,越晚加入联邦的州越具有独立开拓的精神,其个人主义分数也越高[10]。在宗教信仰层面,继承性宗教(如犹太教、伊斯兰教)更注重家庭关系和教区实践(如子女继承其父母的宗教信仰、去寺庙礼拜等),信众的集体主义较高;而皈依性宗教(如基督教新教)更注重个人的信仰和选择,与家庭关系和教区实践没有必然关系,信众的个人主义较高[11, 12]。

“一带一路”沿线国家或地区涉及多种文化形态,经济发展水平亦有分别,如东欧、西亚地区较为发达,而南亚、中亚地区相对落后;有政治历史的差异,如曾经依附苏联或欧美政治集团,以独立民族身份参与国际事务的时间不尽相同;也有宗教信仰的差异,如东欧的基督教,西亚、中亚的伊斯兰教,南亚的印度教、佛教,东亚、东南亚的儒教(或儒家)、佛教。考虑到上述众多复杂因素,“一带一路”沿线国家或地区可能会存在显著的文化心理变异;同时,每一个国家或地区都是经济生产、政治历史、宗教传统等多个因素的复合体,很难用某一个因素对一两个区域进行简单的横向比较[12]。因此,本研究将对“一带一路”沿线69个国家或地区(含中国香港、中国台湾地区)的文化变异性进行多因素分析,而不仅仅局限于经济、政治或宗教等单一因素的效应。此外,在文化变量的选择上,本研究聚焦于个人主义的核心要素(自我独立性);由于集体主义常常泛指个人主义之外的所有文化,价值目标含混不清、难以准确测量,暂时不做考虑[13]。

采用文化视角对“一带一路”沿线国家或地区的民众进行心理分析,有利于我们对当地的“民心”特点有相对科学的把握和判断,进而以有效的行为模式发展经贸合作与政治互信。例如,在自我表征上越倾向于个人主义的文化,则自我表达或个性解放价值观(selfexpression or emancipative values)越强,在合作交往中就会越看重自治精神和权利平等[14]。在人际与群际关系层面,与文化、合作交往密切相关的是社会信任,倾向于信任对方,才有经贸合作的意愿,进而维系关系的成本才会降低。大量证据表明,集体主义社会更强调裙带关系,因此小范围的家人、熟人之间的特殊信任(particularized trust)较高;而个人主义社会的裙带关系较弱,更大范围的、陌生人之间的一般信任关系(generalized trust)较高[15]。后者更常见于不同国家或地区、宗教等异质文化群体之间的交往,对于现代社会区域内的经贸合作与政治往来尤为重要[16]。

1.3 分析路径与大数据优势区域文化的大尺度分析,以往多依赖于跨文化的抽样统计调查,如联合国的国别统计年鉴、盖洛普(Gallup)的民意测验。但是由于这些调查内容涉及经济、政治、文化、卫生等众多因素,对心理变量,尤其是每一个具体领域的测量相对粗糙,使用经过系统验证的测量工具不多;心理学家也发起了一些全球性调查,这其中最有代表性的要数英格哈特(Inglehart)的世界价值观调查,但是由于其独立于官方和商业机构,工作量巨大且资源有限,每次最多也只能调查60余个国家,每个国家1 000余人,其样本量及样本的代表性值得商榷[17]。更重要的是,有很多心理变量深深嵌套于文化结构当中,受社会赞许性的影响,或者融于集体无意识中,很难通过统计调查的形式让作答者准确地主观报告[18]。

随着信息科学和大数据分析技术的发展,传统的抽样统计调查无法做到的全样本、快速运算、网络分析均已成为可能。大数据不仅可以提供一个海量、及时的数据集,而且通常是用户自主生成的数据,是用户行为痕迹的精确记录。同时,还可以用图形对数据结果进行可视化的呈现,采用数据挖掘和数据建模,对某个问题或领域进行预测性分析。此外,对大数据的抓取和管理可以通过计算机来自动完成,不需要大量的人力和时间,也大大节省了社会调查的成本[19]。

近年来,研究者针对Twitter和Facebook等著名社交媒体网站上海量用户数据的集中挖掘,已经形成了一套对网络时代个体真实生活及相应认知、情感、行为的有效测量和预测体系[20]。例如,利用Twitter平台开展的政治意向、心理幸福感等的研究说明了网络数据对用户心理特征进行计算的可行性。研究者通过Twitter用户共9 664 952条内容的语义分析,提取了一个6维的公共情绪剖面图。将公共情绪与美国股市震荡、国际原油价格、美国总统选举以及感恩节这些重大媒体事件或流行文化事件进行对比分析发现,公共情绪的社交媒体大数据分析系统也能成为某些社会和经济指标的有效预测平台[21]。

2 研究问题与分析思路文化作为人类行为的深层结构,已深深嵌套在语言习惯与自我表达中。近年来,关于语料库的分析发现,如果一个社会的语言习惯更多使用第一人称单数(如“我”),则表明这个文化有更高水平的个人主义或独立自我[22, 23]。

本研究通过对社交媒体Twitter内容的心理特征分析,计算“一带一路”沿线国家或地区的个人主义指标,自我独立性;通过与世界价值观(WVS)数据库②中自我表达或个性解放价值观与社会信任指标的相关,对“一带一路”沿线国家或地区的行为价值观进行预测。WVS是在全球范围内对人类价值观和信仰进行调查研究的项目,研究范围覆盖60个国家或地区,数据收集的时间跨度为2010-2014年,目前的样本量为90 350。其中“一带一路”沿线国家或地区34个,男性43 391人(48.1%),女性46 868人(51.9%),年龄跨度为16-99岁,平均年龄(42.05±16.48)岁。

② 详情请见:www.worldvaluessurvey.org。

假设“一带一路”沿线国家或地区在个人主义指标上有显著的区域内变异,同时,个人主义与个性解放、社会信任显著相关。在此相关模型基础上,对“一带一路”沿线69个国家或地区的社会关系或合作交往模式进行预测。处理流程如图 1所示。

|

| 图 1 “一带一路”沿线国家或地区合作交往模式预测流程 |

本研究使用的Twitter数据产生于2013年8月2日-2013年10月15日。根据Twitter中的国别信息筛选出“一带一路”沿线69个国家或地区的2 137 002个用户,Twitter量10 763 183条。其中包含在WVS数据库的“一带一路”国家或地区32个,且同时具有完整社会经济学信息的国家或地区(如人均GDP、基尼系数、城市人口比例)有28个。

我们对69个国家或地区的Twitter分别统计单数第一人称代词的频率与Twitter字数的比例作为个人主义的指标。具体而言,一个国家或地区的Twitter中单数第一人称代词(I,me,my,mine,myself)使用比例越高,则认为其个人主义(自我独立性)越高[23]。

3.2 个性解放与社会信任个性解放指数包含以下4个变量:①自治,包含3个跟儿童教养目标有关的条目(“独立”“想象力”“不服从”),选中1项即得1分,总分为3项加权平均分;②平等,包含3个与男女平等有关的条目(“就业机会平等”“男女收入平等”“女性经济独立),1-3点计分(“同意” =1,“不同意” =3),反向计分后,得分越高越倾向于权利平等;③选择自由,包含3个跟异常行为接受度有关的条目(“同性恋”“堕胎”“离婚”),1-10点计分(“完全不能接受” =1,“完全能接受” =10),得分越高表示越倾向于自由选择;④言论自由,包含3个跟话语权重要程度有关的条目(“社区发言权”“政府决策发言权”“言论自由保障”),选中1项即得1分,总分为3项加权平均分③。

③ 变量分数的计算方式详见:http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp。

社会信任分为普遍信任与特殊信任,通过对不同交往对象的信任度来评估。普遍信任的对象为“第一次见面的人”“与自己宗教信仰不同的人”“其他国籍的人”;特殊信任的对象包括“家人”“邻居”“熟人” [24]。量表采用1-4点记分(“非常信任” =1,“非常不信任” =4),反向记分后,得分越高表明社会信任度越高。

3.3 分析思路首先,以单数第一人称代词使用比例(自我独立性)作为指标,来计算“一带一路”沿线69个国家或地区的个人主义分数,并进行归一化处理,获得“一带一路”沿线个人主义的分布情况。然后,为了获得“一带一路”沿线国家或地区的个性解放及社会信任情况,提取WVS数据库中28个“一带一路”沿线国家或地区的个人主义得分(自我独立性),并计算它们对个性解放指数(自治、平等、选择、表达)、社会信任度(普遍信任、特殊信任)的关系。

进而,以个人主义为自变量、社会经济学变量为控制变量(如人均GDP、基尼系数和城市人口比例),对个性解放与社会信任指标创建线性回归预测模型。由于模型样本量较小(n=28),此处采用留一法交叉验证。假设有n个样本,将每一个样本作为测试样本,其他n−1个样本作为训练样本。循环直到每个样本都被当作一次验证数据为止[25]。

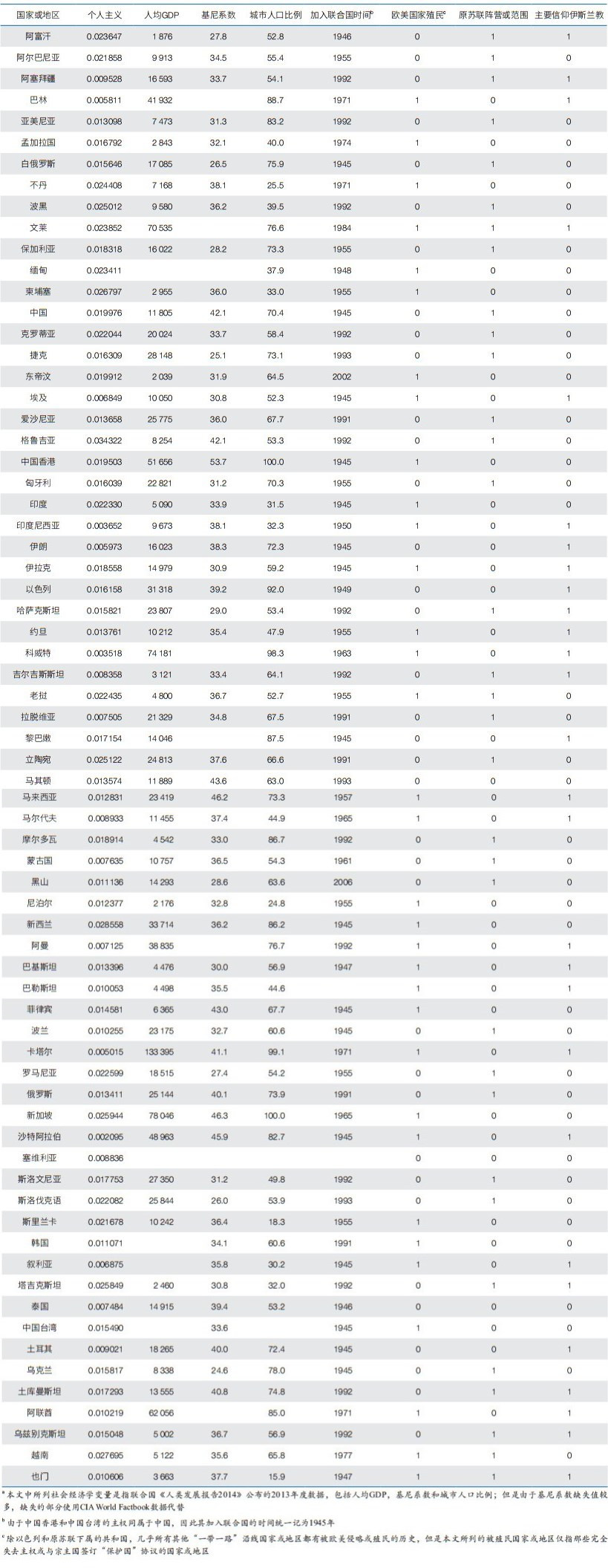

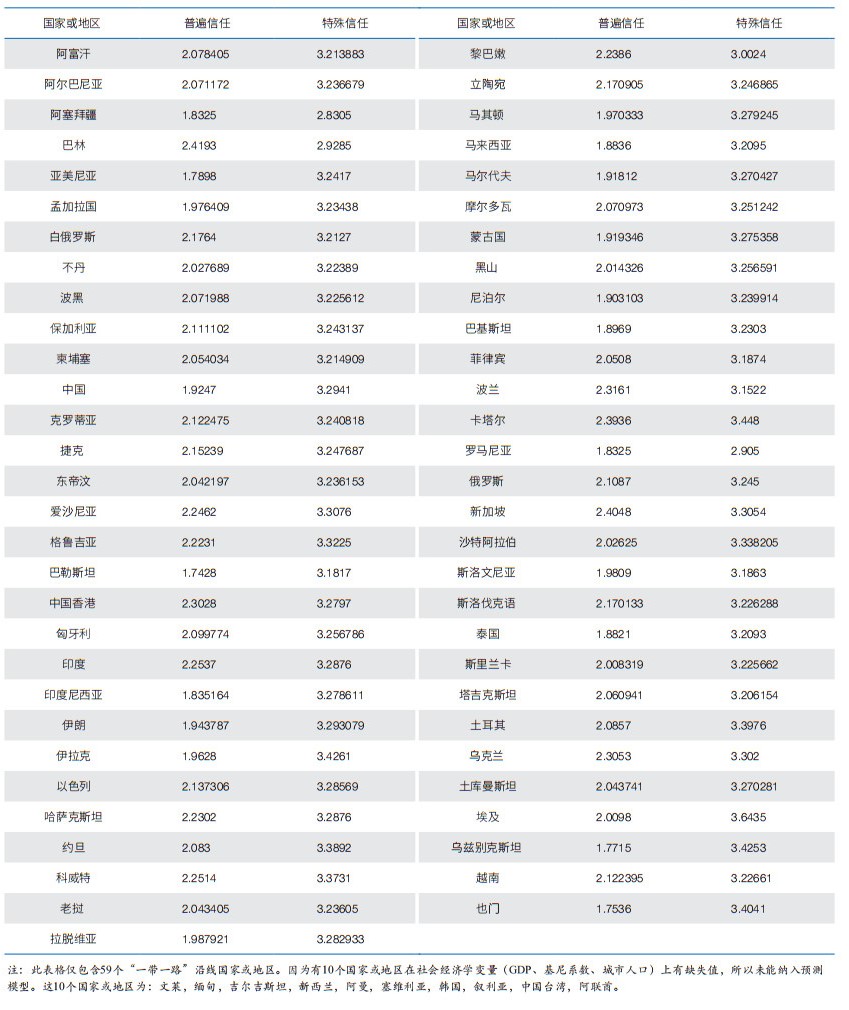

4 结果 4.1 个人主义的地区差异如图 2所示,“一带一路”沿线69个国家和地区的个人主义存在显著的地区变异,其中,自我独立性最强的3个国家分别是格鲁吉亚、新西兰、越南;自我独立性最弱的3个国家分别是印度尼西亚、科威特、沙特阿拉伯。自我独立性最高的国家或地区(格鲁吉亚)的分数,是自我独立性最低国家或地区(沙特阿拉伯)的16倍。所有69个国家或地区的自我独立性或个人主义得分详见电子版附表 1。

|

| 图 2 “一带一路”沿线国家或地区民众个人主义(自我独立性)分布 图中蓝点的面积表示个人主义原始分归一化处理后的分布指数大小,面积越大则个人主义越高 |

为了进一步分析沿线国家或地区的经济、政治及宗教等因素对个人主义的影响,以个人主义(自我独立性)作为因变量、“一带一路”沿线国家或地区的经济发展水平(人均GDP、基尼系数、城市人口比例)作为控制变量,首先进入回归模型方程,然后以政治历史(“加入联合国时间”“是否为原苏联阵营或势力范围”“是否曾被欧美国家殖民”)、宗教信仰(“伊斯兰教是否为主要宗教”)等因素以及交互项为自变量,建立分层回归模型。

结果如表 1所示,上述3个经济因素对个人主义的预测效应均不显著;在政治、宗教因素中,欧洲殖民历史以及欧洲殖民与伊斯兰信仰的交互项对个人主义有显著的预测效应,加入联合国的时间、原苏联影响、伊斯兰教信仰的主效应以及原苏联影响与欧洲殖民、原苏联与伊斯兰的交互效应不显著。即:曾经被欧美国家殖民的地区,其个人主义得分高;曾被欧美国家殖民且主要信仰伊斯兰教的国家,其个人主义得分低。因此,根据三大政治集团的影响范围,可将“一带一路”沿线分成3个区域:①后殖民国家或地区,如新西兰、新加坡,其文化以个人主义文化为主;②有被殖民历史的伊斯兰国家,如沙特阿拉伯、印度尼西亚,其文化以集体主义文化为主;③原苏联所属和未被欧美殖民过的国家,如乌克兰、哈萨克斯坦,其文化介于个人主义与集体主义之间。

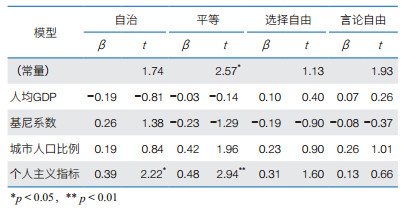

以“一带一路”沿线国家或地区的个人主义指标作为自变量,人均GDP、基尼系数、城市人口百分比为控制变量,个性解放指数(自治、平等、选择、表达)和社会信任(普遍信任、特殊信任)分数为因变量进行回归分析。结果如表 2和3所示,个人主义对普遍信任、自治、平等有显著正向关联,而与特殊信任、选择自由、言论自由的关系不显著,即:个人主义越强的国家或地区,其普遍信任越强,越倾向于自治、平等价值观。

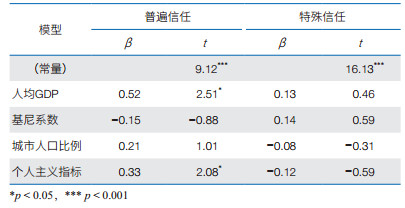

以Twitter数据计算出的个人主义指标为自变量,以GDP、基尼系数、城市人口百分比作为控制变量,通过线性回归对WVS数据库中28个“一带一路”国家或地区的6项行为指标创建预测模型。模型结果显示对普遍信任和特殊信任的模型预测结果与实际结果显著相关,相关系数分别为0.52(p=0.01)和−0.51(p=0.01)。结果表明,以个人主义作为自变量,对普遍信任和特殊信任进行预测的模型效果有一定的可信度。

我们将预测模型应用于不包含在WVS数据库中的其余“一带一路”国家或地区,预测它们的普遍信任和特殊信任的分数。将WVS包含的“一带一路”国家或地区数据与预测得到的结果进行整合,从而得到“一带一路”沿线国家或地区的普遍信任和特殊信任分数,其分布情况如图 3和4,具体得分详见电子版附表 2。

|

| 图 3 “一带一路”沿线国家或地区的“普遍信任”分布情况 图中蓝点的面积表示普遍信任原始分归一化处理后的分布指数大小,面积越大则普遍信任越高 |

|

| 图 4 “一带一路”沿线国家或地区的“特殊信任”分布情况 图中红点的面积表示特殊信任原始分归一化处理后的指数大小,面积越大则特殊信任越高 |

本研究通过对“一带一路”沿线69个国家或地区的Twitter数据进行大样本取样,快速计算出了当地的个人主义指标(自我独立性),并建立了自我表征与社会信任的行为预测模型,说明利用社交媒体大数据进行区域内的文化特点与合作交往模式进行探究是可行的。

具体而言,我们还通过综合考察经济水平、政治历史与宗教信仰等因素,发现欧美国家殖民历史是个人主义最大的影响因素;通过与WVS行为指标的回归分析,还发现个人主义较高的国家或地区更看重自治、平等,对陌生人有更高的普遍信任。通过个人主义指标与WVS数据库中“一带一路”沿线国家或地区行为指标建立的预测模型,可以有效地预测其他“一带一路”沿线国家或地区的普遍信任和特殊信任分数,即个人主义越高,其越依赖于陌生人之间的普遍信任,而较少依赖熟人之间的特殊信任。

结合文化心理学与大数据技术,相对完整地理清了“一带一路”沿线国家或地区的“民心”特点,这是传统社会调查无法在短期内做到的。通过多因素分析,在“一带一路”沿线盘根错节的经济、政治、宗教因素中,发现欧美国家殖民对个人主义自我表征的影响最为显著,这也是以西方学者主导的东西比较研究和全球研究所忽视的[2, 15];此外,欧美国家殖民的伊斯兰教国家个人主义最低,例如同样是后殖民国家或地区,信奉基督教的新西兰和儒家文化圈的新加坡自我独立性得分较高,而信奉伊斯兰教的沙特阿拉伯和科威特自我独立性得分较低。这提示我们应重视“一带一路”沿线的文化特异性,尤其欧美国家殖民(实质是基督教的扩张)和伊斯兰教信仰是影响文化差异的两个重要因素。

5.2 “一带一路”沿线的3种合作交往模式分析“一带一路”沿线的文化心理特征,最终是为了探索有效的合作交往模式。根据上述结果,可以将69个“一带一路”沿线国家或地区分成3类:①欧美模式。非伊斯兰的后殖民国家或地区,如新西兰、新加坡,其行为更多具有个人主义特点,需要重视他们的自我独立性和陌生人关系;②伊斯兰模式。信仰伊斯兰教的后殖民国家或地区,如沙特阿拉伯、印度尼西亚,其行为更多具有集体主义特点,需要重视他们的自我互依性和熟人关系;③苏联模式。原苏联所属和未被欧美殖民过的国家,如乌克兰、哈萨克斯坦,其行为特点介于个人主义与集体主义之间,需要具体问题具体分析。

以最新的国际经贸合作为例,印度、新加坡、新西兰等后殖民国家或地区是亚洲基础设施投资银行(AIIB)最早和最积极的支持者--在“一带一路”沿线的38个(总共57个)AIIB创始成员国中,后殖民特征与申请加入时间顺序的斯皮尔曼等级相关达−0.41(p < 0.01),即后殖民国家申请加入亚投行的时间更早。

文化特点之所以与合作行为模式有逻辑的关联,是因为合作交往行为在很大程度上是带有文化烙印的自我表征与社会关系的产物。具体而言,个人主义与自治、平等、普遍信任存在正向关联,这是因为个人主义强调自我的自主权利和非依附性,要求公平竞争和对外开放[2, 4]。有效推动实施“一带一路”倡议,亟须了解沿线国家或地区的文化和行为价值特点,而本研究为中国了解不同国家或地区民众的个性特点提供了心理依据。例如,尊重自我独立性较高的国家对自主权利的重视以及他们自治、平等规则的诉求。同时,个人主义与社会信任的关联,也为中国如何与当地人建立合作关系提供了参考。例如,中国在与个人主义较高的国家建立合作关系时应重视陌生人之间的普遍信任;相反,与个人主义较低的国家合作时应重视家人、熟人之间的特殊信任关系。

6 总结“一带一路”沿线国家或地区的文化是多样的,本研究通过社交媒体产生的海量语料库快速计算其个人主义指标,并以此建立相应国家或地区自我表征与社会信任关系的预测模型。本研究有效弥补了传统社会调查统计的局限,并相对完整地刻画了“一带一路”沿线国家或地区的“民心”特点与合作交往模式;同时也为文化心理与国际关系研究提供了新的路径,并为国家“一带一路”倡议的实施(比如建立适合当地国情的交往模式)提供了参考。

| [1] |

宋周莺, 车姝韵, 张薇. 我国与"一带一路"沿线国家贸易特征研究[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(4): 363-369. |

| [2] |

Zheng Y, Zhang C. The Belt and Road Initiative and China's Grand Diplomacy[J]. China International Studies, 2016(1): 52-63. |

| [3] |

郑永年. 边疆、地缘政治和中国的国际关系研究[J]. 外交评论, 2011, 28(6): 12-29. |

| [4] |

郑永年. 中国的海洋地缘政治与陆地地缘政治[J]. 外交评论, 2014(1): 1-11. |

| [5] |

Hofstede G J, Jonker C M, Verwaart T. Individualism and Collectivism in Trade Agents. In: Nguyen N T, Borzemski L, Grzech A, et al (eds). New Frontiers in Applied Artificial Intelligence. IEA/AIE 2008. Lecture Notes in Computer Science, vol 5027. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008.

|

| [6] |

Markus H R, Kitayama S. Culture and the self:Implications for cognition, emotion and motivation[J]. Psychological Review, 1991, 98(2): 224-253. DOI:10.1037/0033-295X.98.2.224 |

| [7] |

Nisbett R E, Peng K, Choi I, et al. Culture and systems of thought:Holistic versus analytic cognition[J]. Psychological Review, 2001, 108(2): 291-310. DOI:10.1037/0033-295X.108.2.291 |

| [8] |

Zeng R, Greenfield P M. Cultural evolution over the last 40 years in China:Using the Google Ngram Viewer to study implications of social and political change for cultural values[J]. International Journal of Psychology, 2015, 50(1): 47-55. DOI:10.1002/ijop.12125 |

| [9] |

Greenfield P M. The changing psychology of culture from 1800 through 2000[J]. Psychological Science, 2013, 24(9): 1722-1731. DOI:10.1177/0956797613479387 |

| [10] |

Varnum E M W, Kitayama S. What's in a name? Popular names are less common on frontiers[J]. Psychological Science, 2011, 22(2): 176-183. DOI:10.1177/0956797610395396 |

| [11] |

Cohen A B, Singel J I, Rozin P. Faith versus practice:different bases for religiosity judgments by Jews and Protestants[J]. European Journal of Social Psychology, 2012, 33(2): 287-295. |

| [12] |

Cohen A B, Wu M S, Miller J. Religion and culture:Individualism and collectivism in the east and west[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2016, 47(9): 1236-1249. DOI:10.1177/0022022116667895 |

| [13] |

Oyserman D, Coon H M, Kemmelmeier M. Rethinking individualism and collectivism:Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses[J]. Psychological Bulletin, 2002, 128(1): 3-72. DOI:10.1037/0033-2909.128.1.3 |

| [14] |

Welzel C. How selfish are self-expression values? A civicness test[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2010, 41(2): 152-174. DOI:10.1177/0022022109354378 |

| [15] |

Gheorghiu M A, Vignoles V L, Smith P B. Beyond the United States and Japan:Testing Yamagishi's emancipation theory of trust across 31 nations[J]. Social Psychology Quarterly, 2009, 72(4): 365-383. DOI:10.1177/019027250907200408 |

| [16] |

Freitag Markus, Traunmüller R. Spheres of trust:An empirical analysis of the foundations of particularized and generalized trust[J]. European Journal of Political Research, 2009, 48(6): 782-803. DOI:10.1111/ejpr.2009.48.issue-6 |

| [17] |

Inglehart R, Baker W E. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values[J]. American Sociological Review, 2000, 65(1): 19-51. DOI:10.2307/2657288 |

| [18] |

Greenwald A G, Banaji M R. Implicit social cognition:Attitudes, self-esteem, and stereotypes[J]. Psychological Review, 1995, 102(1): 4-27. DOI:10.1037/0033-295X.102.1.4 |

| [19] |

喻丰, 彭凯平, 郑先隽. 大数据背景下的心理学:中国心理学的学科体系重构及特征[J]. 科学通报, 2015, 60(5): 520-533. |

| [20] |

薛婷, 陈浩, 赖凯声, 等. 心理信息学:网络信息时代下的心理学新发展[J]. 心理科学进展, 2015, 23(2): 325-337. |

| [21] |

Bollen J, Pepe A, Mao H. Modeling public mood and emotion:Twitter sentiment and socio-economic phenomena[J]. Computer Science, 2009, 44(12): 2365-2370. |

| [22] |

Kashima E S, Kashima Y. Culture and language:The case of cultural dimensions and personal pronoun use[J]. Journal of CrossCultural Psychology, 1998, 29(3): 461-486. |

| [23] |

Twenge J M, Campbell W K, Gentile B. Changes in pronoun use in American books and the rise of individualism, 1960-2008[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2013, 44(3): 406-415. DOI:10.1177/0022022112455100 |

| [24] |

Yamagishi T, Yamagishi M. Trust and commitment in the United States and Japan[J]. Motivation and Emotion, 1994, 18(2): 129-166. DOI:10.1007/BF02249397 |

| [25] |

Kearns M, Ron D. Algorithmic stability and sanity-check bounds for leave-one-out cross-validation[J]. Neural Computation, 2006, 11(6): 1427-1453. |