2. 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 青岛 266101;

3. 中国科学院上海生命科学研究院 上海 200031;

4. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266101, China;

3. Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200031, China;

4. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

WU Dengsheng Associate Professor at the Institutes of Science and Development, CAS.His research interests include scientific data analysis, decision making, and risk analysis.He has been the Principal Investigator for more than 10 grants sponsored by the National Natural Science Foundation of China, the Qinghai Science and Technology Department, and so on.He has published more than 50 papers and more than 20 papers of them have been indexed by the SCI or SSCI.His works have been won several awards, such as the China Youth Science and Technology Award on Decision Science.E-mail:wds@casipm.ac.cn

青年人才作为科技人才的重要组成部分,已成为科技创新中最为活跃的核心资源[1]。各个国家和部门都采取了一系列措施,大力培养青年人才。中国科学院(简称“中科院”)作为国家战略科技力量,一直把青年人才培养作为人才队伍建设的重要内容。为贯彻落实《关于深入实施“中国科学院人才培养引进系统工程”的意见》,进一步加强对有发展潜力的青年科技人才的培养和支持,中科院于2011年在全国率先启动了针对本土35岁及以下、副高级及以下优秀青年人才的综合培养系统工程,实施青年创新促进会项目(以下简称“青促会”)。这是中科院对全院35岁以下的青年科技人才进行综合培养的创新举措,旨在通过有效组织和支持,团结、凝聚全院的青年科技工作者,拓宽大家的学术视野,促进相互交流和学科交叉,提升科研活动组织能力,培养造就新一代学术技术带头人。目前,青促会已成为中科院培养本土优秀青年人才的主干计划,设立“会员”和“优秀会员”两个支持层次。其中,“优秀会员”是对资助期满的优秀青年人才的后续滚动支持,支持比例在12.5%左右。

本文通过比较“十二五”期间青促会支持的本土优秀青年人才与同时期中科院通过“百人计划”引进的海外青年人才在基金项目争取、主要青年人才计划资助以及顶级期刊科研论文产出三方面的数据,分析本土优秀青年人才的成长情况,剖析影响本土青年人才成长的主要因素,探讨加强本土优秀青年人才成长的主要举措。这不仅有利于中科院在新时期更有针对性地加强对本土优秀青年人才的支持和培养,加快国家创新人才高地建设,也将为中科院乃至我国今后制定青年人才支持政策提供依据[2]。

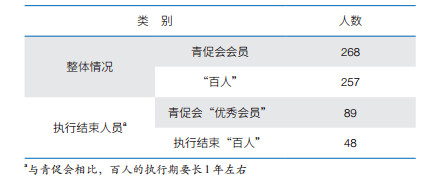

1 比较对象选择与比较指标确定 1.1 比较对象的选择考虑到青促会支持对象为35岁及以下、副高级及以下青年人才,而“十二五”期间引进的“百人计划”入选者(以下简称“百人”)年龄上限为45岁,且到岗后基本聘用到正高级或相当专业技术岗位。为真实、客观地反映本土优秀青年人才的成长情况,本文选择将“十二五”期间支持的、入会年龄不超过35岁(含)且已于2015年底前晋升到正高级岗位的268位青促会会员和同期引进且到岗时年龄不超35岁(含)的257位百人作为比较对象,分别从整体情况和计划执行期满人员情况进行对比分析(表 1)。

综合考虑衡量青年人才成长的主要指标,本文将从基金项目争取、人才计划资助以及顶级期刊科研论文产出三方面进行分析。

(1)在科研项目争取方面。鉴于35岁以下青年人才正处于学术生涯的起步阶段,面上项目是国家自然科学基金委项目资助体系中体量最大、覆盖面最广的项目类型,因此,将获得面上项目作为主要比较指标。

(2)在人才计划资助方面。考虑到基金委优秀青年科学基金(以下简称“优青”)和中组部“万人计划”青年拔尖人才(以下简称“青年拔尖”)是国内针对青年人才的主要人才计划。青年学者如能获得“优青”和“青年拔尖”项目的资助,将为今后的科研事业打下更为坚实的基础,因此,将是否获得“优青”和“青年拔尖”项目作为主要比较指标。

(3)在科研论文产出方面。本文采用具有较高认可度的澳大利亚科学委员会(ARC)制定的重要期刊等级列表①,比较青促会会员和“百人”在领域A*级和A级期刊的科研论文产出情况。该列表是由澳大利亚科学委员会制定,用于对澳大利亚研究人员的科研产出进行管理和评价,并被相关研究广泛采用[3, 4]。

① 澳大利亚科学委员会(ARC)制定的期刊列表是一个涵盖面广、权威性强并被广泛接受的重要期刊列表。该列表将期刊分成A*、A、B和C四个等级,其中A*为每个领域的顶级期刊,A为每个领域的重要期刊。

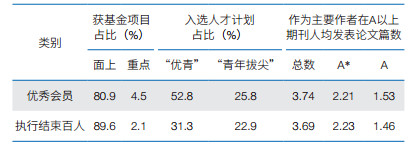

2 本土优秀青年人才成长情况分析比较青促会会员和“百人”在基金项目争取、人才计划资助和顶级期刊科研论文产出②方面的情况(表 2和3),结果显示,青促会会员与“百人”基本相当,没有明显差距。其中,青促会会员在面上项目的占比略低于“百人”,但在“优青”“青年拔尖”和顶级期刊科研论文产出方面高于“百人”或与“百人”持平;从执行期结束人员情况分析,青促会“优秀会员”除面上项目占比低于执行期结束的“百人”外,“优青”“青年拔尖”及顶级期刊科研论文产出方面的情况均高于百人或与百人持平。对比结果表明,近年来随着国内科研投入和科技创新能力的持续提升,本土青年人才的科研素质和创新能力正在快速成长之中,本土青年人才中的优秀者与海外引进人才整体上已无明显差距。

② 考虑到百人回国后有适应期,其科研产出从入选后下一年度算起,青促会会员从入选当年度算起。

但国内“重引进、轻培养”的人才政策依然存在,导致大部分本土优秀青年人才起步平台和发展空间低于引进人才[5]。《青年科研人员生存发展状况调查》③显示:70%的受访人认为我国的各类科研人才计划对待“海归”和“非海归”差别明显,对“海归”仍有过度倾斜政策。如在国家具体支持政策方面,作为与“千人计划”青年项目(以下简称“青年千人”)并行实施的、支持本土青年人才的“青年拔尖”计划,支持规模和经费总量远低于“青年千人”。

③ 中国青年报社联合中科院青年创新促进会发起的针对青年科研人员生存发展状况的调查,共1066位青年科研人员参与。

3 影响本土青年人才成长的主要因素分析本土青年人才成长情况,除取决于个人努力外,还受到诸多因素的影响。相对于研究领域、所在区域以及性别差异等客观因素,系统分析海外学习/工作经历、海外工作时长、受支持年龄及科研背景组成等因素对本土青年人才成长的影响,将为今后国家和中科院进一步优化本土青年人才培养和支持策略提供更具操作性的指导意见[6]。

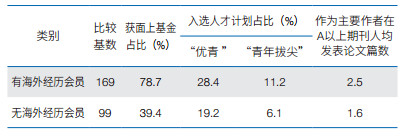

3.1 海外科研经历对本土青年人才成长至关重要本文比较的268位青促会会员中,有169人具有海外学习或工作经历,占63.1%;89位“优秀会员”中,有65人具有海外学习或工作经历,占73.0%。统计数据显示(表 4),从本文选取的3个比较指标分析,有海外经历的会员比没有海外经历的会员更具竞争力。进一步对169位有海外经历会员博士毕业后的海外工作时长(累计)进行对比分析显示(表 5),博士毕业后海外工作时间在1-3年的会员的整体发展情况更好。

比较结果表明,海外科研经历对国内本土青年人才的成长具有重要的促进作用,但时间太短(不足1年)或过长(3年以上),其促进作用均稍弱,而适当的海外工作经历(1-3年)对青年人才的成长更为有利。而另一方面,根据调研情况,目前国内青年骨干出国交流仍存在一定的制约因素,主要包括“科研任务重,时间不允许”“出国引起部分工资停发,降低收入”及“生活补贴太少,经济压力大”等。

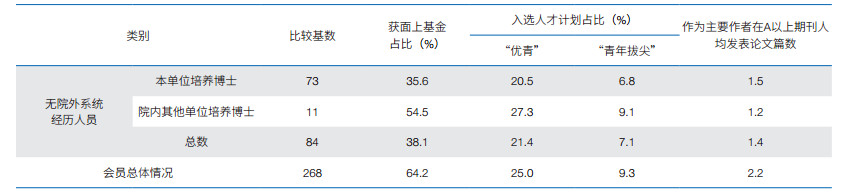

3.2 科研背景单一制约本土青年人才发展分析268位青促会会员的成长轨迹,有84位会员(占31.3%)是在中科院系统内获得博士学位后直接留在中科院工作;其中,73人直接留在博士授予单位工作,11人到中科院系统其他单位工作。从本文选取的3个比较指标进行分析,结果显示,84位科研背景较为单一的会员其各项比较指标情况均低于会员平均水平(表 6)。其中,博士毕业后直接留在博士学位授予单位工作的会员,除顶级期刊科研论文产出外,其他各项指标相对更低。对比结果表明,科研背景单一将制约本土青年人才的发展。

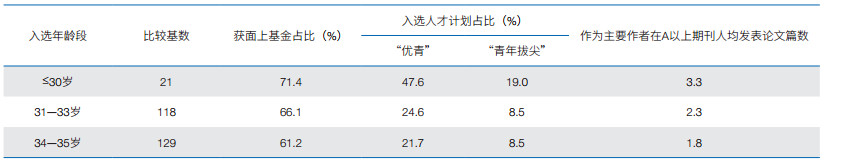

经统计,268位青促会会员入会时的平均年龄为33.1岁。通过比较入会时不同年龄段会员的3个比较指标情况,结果显示,支持年龄与3个比较指标的成长数据呈一定的负相关趋势(表 7)。《科学能力学引论》指出,杰出科学家首次贡献的最佳年龄为33岁左右[8]。结合本文数据分析结果,认为对创新潜力巨大、发展后劲十足的优秀青年人才应尽早给予支持[7]。

根据针对中科院系统青促会会员、“优青”等本土青年人才的广泛调研,本土青年人才普遍认为“科研背景单一,交叉性不够”已成为制约自身发展的最主要问题之一。调研结果同时显示,广大本土青年人才还面临着科研压力大、生活负担重、薪酬保障低等多重制约。

4 关于加强本土优秀青年人才支持和培养的建议举措科技创新,贵在接力。纵观世界科技史,许多重要的原创性工作都是由年轻人做出的。各国政府及组织均采取了一系列措施来激励和培养青年科技人才。面对当前激烈的国际人才竞争局势,针对本文分析的制约本土青年人才发展的主要因素,笔者认为国家在加强海外优秀青年人才引进的同时,应进一步加强对本土优秀青年人才的支持和培养,实现人才队伍的可持续发展,努力建设世界科技强国。

4.1 强化“造血”功能,进一步提高对本土青年人才的支持和培养力度对于我国庞大的科研系统,外部引进人才好比是“输血”,远不能满足人才强国建设的需求,要全面激发创新活力,必须在加强引进的同时,培养好自身人才,强化“造血”功能。因此,国内青年人才政策必须摒弃“重经历,轻能力”的观念,建立更为科学的评价机制,给本土青年人才和引进青年人才公平竞争的机会,全面加强对本土青年人才的支持和培养。国家层面,应增加对青年人才的支持渠道,进一步提高针对本土青年人才项目的支持规模和力度,如“青年拔尖”项目支持规模和力度应与“青年千人”项目可比。中科院层面,可在提高青促会支持规模和力度的基础上,适当提高“优秀会员”的择优支持比例,进一步扩大“优秀会员”的支持面。同时,针对本文分析的影响本土青年人才成长的主要因素,国家和中科院应进一步加大公派留学或定向交流培养的支持规模和经费支持力度,鼓励和支持优秀青年人才到海外进行学术交流,提升本土青年人才的国际化程度,加强多元化学术和科研背景的历练。

4.2 解决人才后顾之忧,建立对青年人才长期稳定的支持和保障机制根据青年人才成长规律,针对不同发展阶段的优秀青年人才,应分类给予支持和保障。对于处于科研生涯早期的优秀青年人才,应提供良好的个人待遇,解决生活上的后顾之忧,使其专心于科学研究。对于科研刚刚独立的优秀青年人才,应增加稳定的经费支持,给予较好的工作条件,使他们不必为经费疲于奔命,最大程度地专注于科研创新本身。正是基于上述考虑,中科院在青促会中设立了“优秀会员”项目,并以青促会为平台组建团队项目,注重青年人才交叉融合和阶梯式培养,为进一步探索优秀青年人才的后续稳定支持提供了参考和积累。

4.3 放水养鱼,为青年人才发展营造宽松、自由、公平的发展环境放水养鱼,才能鱼跃龙门。对青年人才的支持和培养应以激发大多数科技人才的创造活力为目标,创造容许失误的工作环境,敢于挑战权威的科研环境,方能让青年人才潜心钻研、刻苦攻关,取得更多原创性成果。如,中科院青促会项目,无论在研究成果方面,还是经费管理方面,均打破了传统的管理模式。青促会会员4年内无考核,自主支配经费,执行期满不申请优秀亦无评估,不给会员们任何额外的负担。这种宽松的环境激发了青年人才的创新热情,使他们更加珍惜平台发展机遇和荣誉,更加期待用好成绩与会员群体一起分享,自觉做到了理念上有共识、行动上有计划、机制上有保障。

习近平总书记在党的十九大报告中指出,要坚定实施人才强国战略、创新驱动发展战略。青年人才是国家创新发展的生力军,是中科院实施“率先行动”计划的骨干力量,我们应在总结过去青年人才培养经验基础上,更加突出和重视对国内本土优秀青年人才的培育,健全“造血”功能,为国家创新发展提供源源不断的人才支撑。

| [1] |

中共中央组织部. 国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)[M]. 北京: 人民出版社, 2010.

|

| [2] |

饶毅. 支持年轻人构建中国科学的未来. 人民日报, 2011-02-14.

|

| [3] |

Vanclay J K. An evaluation of the Australian Research Council's journal ranking[J]. Journal of Informetrics, 2011, 5(2): 265-274. DOI:10.1016/j.joi.2010.12.001 |

| [4] |

Vanclay J K. Publication patterns of award-winning forest scientists and implications for the Australian ERA journal ranking[J]. Journal of Informetrics, 2012, 6(1): 19-26. DOI:10.1016/j.joi.2011.08.003 |

| [5] |

卢宇源, 罗思扬. 呼吁给予本土青年科技人才更公平的竞争环境. 科技日报, 2016-11-21.

|

| [6] |

李和风. 探析青年科技人才成长的影响因素[J]. 中国科学院院刊, 2007, 22(5): 386-391. |

| [7] |

岳洪江, 张琳, 梁立明. 基金项目负责人与科技人才年龄结构比较研究[J]. 科研管理, 2002, 23(6): 100-106. |

| [8] |

赵红州. 科学能力学引论[M]. 北京: 科学出版社出版, 1989.

|