葡萄种质创新与新品种选育推广

Grape Breeding Innovation and Extension

推荐单位:中国科学院植物研究所

完成单位:中国科学院植物研究所

合作单位:中国科学院武汉植物园

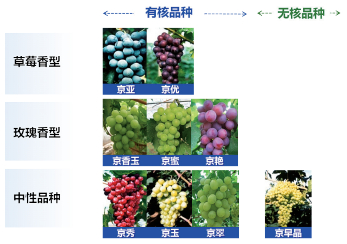

成果简介针对葡萄与葡萄酒产业国家重大需求,中国科学院植物研究所在葡萄资源收集评价、特异种质挖掘、果实主要品质性状遗传规律等领域开展了系统性研究,特别在优质早熟鲜食葡萄育种和高抗优质酿酒葡萄育种上取得了突破性成果,培育出的14个品种通过品种审定委员会的审定。9个“京”字号系列鲜食葡萄品种早熟和极早熟,改善了我国鲜食葡萄产业的品种结构,填补了我国早熟葡萄市场空白,推动了我国葡萄产业的快速发展。5个“北”字号系列高抗优质酿酒葡萄品种高抗寒旱,冬季不需埋土防寒便能安全越冬;抗病,减少植保农药用量至少80%。以“北”字号系列酿造品种为原料酿制的葡萄酒,品质优风味独特,正引领着我国酿酒葡萄产业的发展。

|

| “京”字号系列鲜食葡萄新品种 |

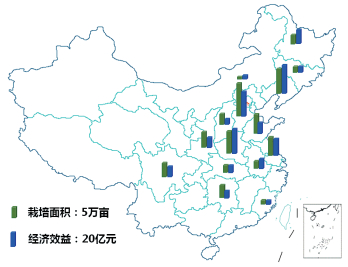

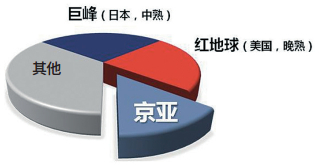

选育的新品种在全国大面积推广应用,产生了重大的经济效益。据不完全统计,团队选育的鲜食品种在辽宁等15个省(直辖市、自治区)2016年种植面积97.16万亩,2014—2016年累计产生经济效益246.06亿元,为农民致富做出了突出贡献。特别是“京亚”,已成为我国三大主栽葡萄品种之一,也是我国唯一自主选育的主栽品种。团队选育的酿酒品种推广应用面积超过1.1万亩,“北红”和“北玫”酿造的干红葡萄酒获得10余项国际大奖。“京秀”“京亚”“京早晶” 3个品种成为鲜食葡萄育种的核心亲本,国内外利用该亲本已选育出26个葡萄新品种。团队在国际上具有重要影响力,2014年承办了第11届国际葡萄遗传与育种大会,团队带头人担任大会主席,这是该大会举办44年来首次由亚洲科学家担任大会主席。

|

| 鲜食葡萄品种种植面积(2016年)和累计经济效益(2014—2016年) |

|

| “京亚”是我国三大主栽品种中唯一自主选育品种 资料来源:《国家葡萄产业体系2012年葡萄产业技术发展报告》 |

| 李绍华 中国科学院植物研究所 主要贡献:项目的整体设计、新品种培育与应用推广。 |  | 范培格 中国科学院植物研究所 主要贡献:种质资源收集、新品种培育与应用推广。 |

| 梁振昌 中国科学院植物研究所 主要贡献:种质资源收集、葡萄果实品质遗传研究。 |  | 王利军 中国科学院植物研究所 主要贡献:种质资源收集、葡萄白藜芦醇遗传和机理研究。 |

| 吴本宏 中国科学院植物研究所 主要贡献:葡萄果实品质遗传研究。 |  | 辛海平 中国科学院武汉植物园 主要贡献:葡萄抗寒旱性基因调控研究。 |

| 段伟 中国科学院植物研究所 主要贡献:种质资源收集和评价。 |  | 黎盛臣 中国科学院植物研究所 主要贡献:葡萄新品种培育。 |

| 杨美容 中国科学院植物研究所 主要贡献:葡萄新品种培育。 |  | 李前隽 中国科学院植物研究所 主要贡献:葡萄酒酿造工艺研究。 |

|

| “北”字号系列品种是冬季不需埋土防寒的高抗优质酿酒品种 |

|

| “北红”“北玫”干红葡萄酒获多个国际大奖 |