中国科学院积极响应国家“一带一路”合作倡议,以中国科学院过程工程研究所为依托单位,于2013年成立了中国科学院(CAS)和发展中国家科学院(TWAS)绿色技术卓越中心(CAS-TWAS Centre of Excellence for Green Technology,以下简称“CEGT”)。作为国家实施“一带一路”倡议的桥头堡和先锋队,CEGT致力于推动与发展中国家的绿色技术合作,促进科技成果转移转化,培养未来科技领军人才,构建绿色技术智库和联盟,提升我国在发展中国家的科技引领作用,切实通过科技合作,服务国家战略,实现互惠互利、民心相通。

CEGT结合“一带一路”沿线国家和地区的资源、能源结构特点,开创了多项绿色适应性新技术。在此基础上,CEGT积极探索更有效的创新合作模式,于2018年发起成立国际绿色技术联盟,进一步扩展国际合作的深度和广度,构建“一带一路”绿色技术创新体系。通过推动“一带一路”沿线国家绿色技术的成果转化与产业培养,促进发展中国家在绿色技术领域夯实人才基础、提升技术水平,实现发展中国家绿色技术的可持续协同发展,提升中国科学院的科技创新能力和国际影响力。

2 项目进展与成效 2.1 开创了绿色技术高端论坛自2012年组织了“TWAS-ROESEAP Symposium on Frontiers in Chemical Engineering”学术会议以后,CEGT在其基础上组织创办了“CAS-TWAS绿色技术高端论坛”,形成了会议交流-项目合作-技术转移转化的合作新模式,会议后续的长期效应凸显。CEGT成立至今已举办各类绿色技术高端论坛10余次,吸引了超过2 000人参加,其中400余人为来自发展中国家的学者和青年科技人员,产生了重要的国际影响,尤其是在“一带一路”国家和地区,目前CEGT举办的绿色技术论坛已经成为发展中国家科学家、科技人员交流的重要平台,获得了广泛的好评。

|

| CAS-TWAS绿色技术研讨会 |

其中,2018年举办了第七届CAS-TWAS绿色技术国际研讨会(简称“GT2018”)以“可持续发展绿色技术”为主题,共吸引了来自美国、英国、挪威、印度、埃及和巴基斯坦等20多个国家的200余位专家学者和企业界代表参会。与会专家结合“一带一路”沿线发展中国家的重大科技需求,以深化拓展实质性科技合作为主要任务,为促进与发展中国家的绿色科技交流及合作提出了针对性解决方案,并就绿色科技的发展前沿、现状及技术应用进行了深入探讨。会议还展示了CEGT与“一带一路”沿线国家,如缅甸、蒙古国、马来西亚、苏丹等国,在湿法炼铜新技术开发、棕榈油提取新工艺、棕榈渣制可降解塑料、青蒿素规模化生产等方面的合作亮点成果,这些成果是结合“一带一路”沿线国家资源能源特点,进行绿色技术攻坚而取得的重大突破,实现了上述技术的跨国转移转化,促进了绿色技术向发展中国家的推广应用。

此外,CEGT作为科研单位,为充分发挥自身之力,用好一技之长,助力“一带一路”沿线国家和地区开展科技、文化交流,还持续加强对外宣传工作,包括知名新闻网站报道、CEGT网站建设、自媒体推广、宣传页及绿色技术咨询报告发布,为广大从事绿色技术领域的科技人员提供理论基础和指导,呼吁人们深刻了解绿色技术并投身于此项事业,树立环境保护与经济发展相协调的可持续发展理念。

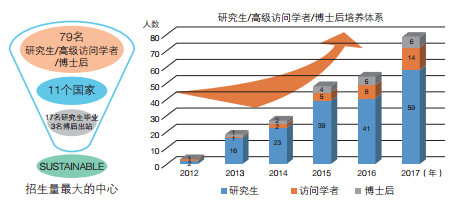

2.2 形成硕士、博士、高级访问学者多方位的高级科技人才培养模式CEGT自成立以来,坚持以人才培养为抓手,多方宣传、多方位招生,为巴基斯坦、尼日利亚、泰国、印度、孟加拉国等12个发展中国家培养了79位研究生/高级访问学者/博士后,是中国科学院招收外国留学生最多的单位之一。经过长期实践CEGT逐渐摸索出一套基于分中心及联合实验室的科研需求定向培养留学生的管理机制,对于为发展中国家绿色技术领域的科技发展夯实人才基础,促进国际绿色技术组织联盟联合实验室/分中心在其他国家的建设和发展,并且对于加速CEGT与相关国家后续的科技创新合作以及技术转移转化进程有着深远的意义。此外,CEGT为了扩大国际影响力,设立了“绿色技术创新”奖,授予来自发展中国家的高端人才,并已经产生了一定的国际影响。

|

| 2012—2017年研究生/高级访问学者/博士后培养情况 |

|

| 博士生代表毕业留影 |

CEGT通过项目联合研发、人才联合培养等模式,深入拓展绿色技术的转移转化。CEGT针对不同国家和地区的特点或需求,形成了技术转移转化-联合实验室建设-技术人员培训的可持续发展模式,建成了中-缅-蒙-刚绿色矿产国际联合实验室、中-泰-马可再生能源国际联合实验室、中国-沙特-巴基斯坦石油联合中心、中-埃-苏绿色科技联合实验室,成为开展国际合作工作的重要支撑点。CEGT还开创了以技术为载体,助力中资企业海外投资的转移转化新模式,推动了绿色技术在“一带一路”国家的应用。

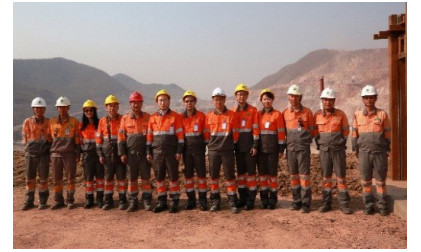

(1)中-缅-蒙-刚绿色矿产国际联合实验室。以生物冶金技术在缅甸蒙育瓦铜矿的成功转移转化为例,CEGT在生物冶金方面具有雄厚的基础,该技术依托万宝矿产在缅甸的投资,实现了低品位硫化铜矿生物堆浸技术成果大规模工业化应用,促进在缅投资约15亿美金的两个亚洲最大的生物冶金生产线的高效运行,是目前中国在缅甸投资的最大工程。生物堆浸技术新技术的开发与输出,在缅甸产生了显著的经济和社会效益:实现直接就业5 000人,促进了缅甸当地税收,同时帮助企业直接增收5 000万美金,也促进了我国国内相关制造业和劳务的输出(包括研究、设计、勘探等的输出)。从而有力支持了国家“一带一路”倡议的实施,成为中缅合作的典范。随着合作的不断深化,双方的工程和技术人员也加强了互访与交流,包括短期培训、项目研讨、定向培养等,并将合作范围扩展至非洲,通过协同科技创新快速带动地区科技合作网络的形成。

(2)中-泰-马-柬可再生能源国际联合实验室/分中心。 CEGT和泰国马汉科理工大学于2016年8月在北京签署了分中心的建设合作协议,协议内容涉及人才培养培训、联合项目攻关、平台共享等。此外,双方还联合申请了中国国家自然科学基金委员会(NSFC)与泰国国家研究理事会(NRCT)“可再生能源”领域的国际合作研究项目,并获得资助。在筹建可再生能源国际联合实验室期间,获得了相关国家企业的大力支持,如泰国最大石油集团全球化工公司(PTTGC)、泰国暹罗化工集团(SCG Chemicals)、马来西亚创新中心(MIH)、马来西亚生物质产业联合会等。马来西亚创新中心负责人Vincent Wong率队多次访问CEGT,商讨生物质等可再生能源利用等关键技术问题。目前,CEGT依托中国科学院过程工程研究所,联合马来西亚创新中心及黑龙江企业(黑龙江幸福人生态农业开发股份有限公司)开展了生物材料联合实验室的筹建工作,三方约定共同建设年产量5 000吨的生物合成树脂示范基地,于2018年12月31日前投产运营。

|

| 联合实验室/分中心分布图 |

|

| CEGT团队深入缅甸矿区 |

|

| CEGT-马来西亚创新中心-幸福人签约 |

|

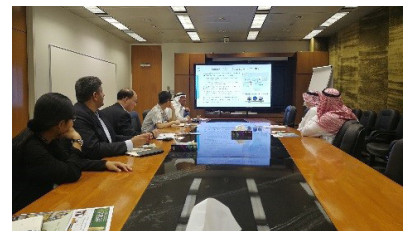

| CEGT访问中石化沙特分中心 |

|

| 沙特阿美石油公司副总裁访问中国科学院过程工程研究所廊坊分部 |

|

| CEGT访问沙特KFUPM大学 |

(3)中国-沙特-巴基斯坦油气联合中心。沙特阿美石油公司是世界上最大的原油生产公司,拥有世界最大的陆上油田和海上油田。CEGT和阿美石油公司进行了多次会晤,2018年4月CEGT主任张锁江院士率队赴沙特考察中石化沙特分公司建设情况,探讨三方在沙特达兰科技谷共建绿色技术联盟石油研发中心,目前已完成了初步设计工作。经过充分沟通,除了在石油资源利用、人才培养方面开展合作外,未来还将进一步基于各自的优势,在尾气处理、化工产品、冶金等方面加强相互关注,并拓展实质性的合作内容。

(4)中-埃-苏绿色科技联合实验室。青蒿素被世界卫生组织誉为最有效的疟疾治疗药物之一,工业上生产青蒿素主要采用诸如石油醚的有机溶剂浸提黄花蒿叶,并对提取物纯化分离。然而,该过程存在环境污染重、能耗高、成本高、产能低等问题。CEGT通过引入强化设备、工艺创新,突破了青蒿素规模化生产的关键技术,获得青蒿素生产集成新工艺。该技术已在河南省禹州市天源生物科技有限公司实现了产业化,运行结果表明:采用新工艺,溶剂损失量可减少200吨/年,能耗降低40%,产品纯度>99%,产能达60吨/年,得到了企业的充分肯定。产品远销苏丹,并通过与苏丹动物研究所的合作,开展青蒿素在治疗动物疾病方面的相关研究。目前CEGT联合中国科学院上海药物研究所已与苏丹、加纳、埃及、埃塞俄比亚等非洲国家就该技术的推广应用达成了合作意向。

同时,CEGT结合沿线国家当地资源利用特色,支持沿线国家开展绿色技术领域的政策能力建设;积极与沿线国家共同开展绿色技术领域的科技创新规划编制,科技创新政策制定,推动开展重大科技活动的联合评估,形成科技创新协作技术支持和咨询网络。

2.4 形成了独具特色的合作、培训平台和共享体系CEGT通过大型计算机机时的共享、网络视频等方式,实现了科研仪器与设施、科研数据、科技文献等科技资源的互联互通,形成了独具特色的共享平台。共享的分析设备已多次为亚非国家科研人员提供了分析测试服务,同时计算机的远程共享也形成实时共享体系,齐全的实验室小试、廊坊中试、郑州产业化装置更是多次为“一带一路”国家人员提供了实践基地,三位一体的体系成为目前共享的重要支撑。

此外,围绕“化学化工绿色科技”,CEGT多次举办国际培训班。吸引来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、泰国等发展中国家化学化工领域的青年学者和研究生前来学习。邀请多位著名专家学者组成了培训导师团队,为培训班的国内外学员系统讲授了绿色化学、可再生能源、材料化学、生物化学、矿产资源等领域的科学问题、关键技术及国内外最新研究进展。国际培训班的召开不仅为发展中国家青年科研人员提供了学习交流的平台,加深了他们对于绿色技术领域发展现状的了解,增强了科研业务能力,也实现了中国科学院优质教学科研资源的有效共享,为进一步促进发展中国家间在绿色技术领域的科学合作奠定了良好基础。

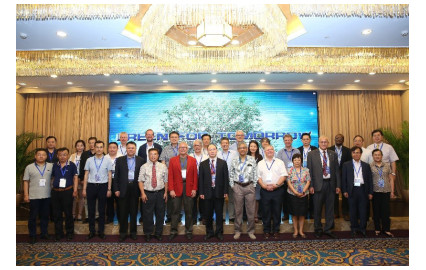

3 国际绿色技术联盟在当前世界绿色化、智能化、循环化大趋势下,必须进一步推动绿色技术的国际合作。因此,在中国科学院和发展中国家科学院共同支持下,2018年7月22日CEGT发起的国际绿色技术组织联盟(IGTA)在北京正式成立,旨在通过整合世界多个国家绿色技术领域优秀科学家力量,应对全球重大共性绿色技术问题,并重点关注“一带一路”国家和地区重大需求,促进发展中国家在绿色技术领域的创新能力和国际合作。

|

| 60吨/年青蒿素生产装置 |

|

| IGTA成立合照 |

联盟成员由世界众多著名专家学者组成,包括美国康奈尔大学的Lynden A. Archer教授、美国阿拉巴马大学Robin D. Rogers教授、印度科学技术研究院Santanu Bhattacharya院士、挪威科技大学陈德教授、加拿大多伦多大学Ya-Huei Chin教授等。

中国科学院院士、中国科学院过程工程研究所所长张锁江介绍了发起该联盟的初衷:“促进发展中国家绿色技术领域高端人才的培养,促进双边或多边的科技合作,推动中国科学院绿色适用性技术的转移转化,进而实现发展中国家绿色技术可持续发展”。

该联盟将以技术合作、人才培养、会议论坛为抓手,推动世界范围内绿色技术研发联盟,聚焦发展中国家面临的资源、能源、环境方面的严峻挑战,推进发展中国家在绿色技术领域的创新能力和国际合作,以及绿色理念的推广和绿色适用性技术的转移转化。

4 未来方向及预期成效未来将以国际绿色技术联盟为中心,集结世界著名科学家的智慧和力量共同应对全球重大共性绿色技术问题,重点关注“一带一路”国家和地区的重大需求,推进世界绿色技术发展,从而实现人类社会共同发展。

预期成效:①促进人类发展的绿色理念培植。避免先污染后治理,持续走一条绿色道路。②发展绿色技术。通过推出若干重大绿色技术,使典型重大工业过程的经济、技术水平和绿色度达到世界领先水平。③加强人才培养。培养一批具有绿色理念和专业知识的管理、研究和技术人才队伍。④发布咨询报告。每年发布基于ESI的绿色技术全球研究热点。⑤加强世界文化宣传和绿色理念宣传,实现共享平台。

通过推动绿色技术联盟成为世界绿色技术合作、交流、咨询的重要组织,发挥在绿色技术领域的引领作用,通过科技助力“一带一路”倡议的实施,实现共赢发展。