山地生态系统覆盖了地球表面的1/4,居住着世界12%的人口,山地生物多样、生物资源十分丰富,提供了全球40%的生态系统服务。1992年,联合国环境与发展大会将山地生态系统列为《21世纪议程》的第13章(即“山地宪章”),强调山地是水、能源和生物多样化的重要源泉;是农林牧产品等重要资源的生产地;是休闲娱乐与康养旅游的乐园;也是文化多样性的摇篮。“一带一路”倡议涉及亚洲、非洲与欧洲主要山脉,山地是我国带路建设的关键节点与支撑区域。

山地生态系统由于海拔高度、坡度与坡向变化,以及造山运动等地质活动,不仅形成复杂多样的山地自然景观与丰富的生物多样性,同时也是地球上典型的脆弱生态系统之一。山地还是联合国教科文组织自然文化遗产与联合国粮农组织重要农业文化遗产集中分布地,而多民族的社会结构与多元文化价值体系构成了高度的文化多样性。山地居民乐观、勤劳,但是各地区社会发展极不平衡。山地处于全球变化的最前沿,气候变化与经济全球化对山地生态系统与社会产生深刻的影响,生态环境破坏与恶化的趋势十分明显,是研究全球变化的热点地区与生态治理的关键地区。

山区肩负着生态安全屏障、生物资源贮备、经济增益配套、民族社会和谐发展等多重战略功能。“一带一路”沿线中,东非高原还依赖当地民族千年智慧,传统农耕游牧文化维护着独特的自然生产方式,是现代社会的“桃花源”;中亚山地已经受现代工业文明的洗礼,传统农耕文化受到严重侵蚀;东南亚热带山地近几十年来森林破坏十分严重,环境严重恶化。但是山区由于人才储备缺失以及基础设施建设严重滞后,社会发展受到严重制约,山地常常是战争、灾害、贫穷和落后的代名词。山地由于生态的脆弱性与社会文化的多样性难以重复绿色革命、工业化发展的老路。绿色丝路计划中的山地治理首先要合理考虑到当地山地生态与文化价值,发掘山地的环境潜力、生物资源潜力与传统社会生态智慧,尊重山地居民的传统权利与知识产权,融合现代科技手段,建立生态绿色、社会公正与经济繁荣的综合治理体系。这就需要为山地繁荣富强提供一个全新方案的“乡土创新”(vernacular innovation)平台。因地制宜的科技创新、社会服务体系与人才培养机制,产学研融合发展是山地未来的必由之路。山地未来既是对未来发展的信念——通过人文关怀、共商共构山地未来发展愿景;山地未来又是科技创新平台,融合当地生物资源与社会认知的科学创新体系;山地未来必须走生态重构、乡村文明、产业振兴与市场保障的绿色发展之路。

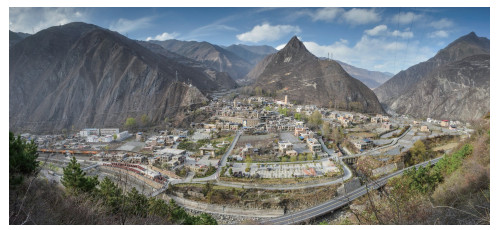

|

| 汶川地震十年后重建的生态村落 |

作为“未来地球”中的“美好人类纪”工作组成员,依托中国科学院昆明植物研究所与世界农用林业中心共建的山地生态系统研究中心,基于课题组对我国西南与喜马拉雅山区近30年的工作经历与民族生态学的学科背景,笔者于2015年首先提出了“山地未来”的概念。山地未来致力于总结山地治理中国经验与其他国家成功案例,旨在改变国际同行对山地发展的谨慎乃至悲观态度,通过实地试验示范提供全球山地治理的新框架、新方法与新途径。2016年在昆明召开了第一届山地未来国际会议,会议上提出了寻找山地未来“变革的种子”——乡土创新萌芽。2017年与“未来地球”的全球土地计划整合,在全球土地计划下成立新的工作小组——“山地未来的土地系统”。并受云南省红河县人民政府之邀,在当地建设山地未来创新中心与示范基地,因地制宜开展特色种质资源筛选、乔灌草立体种植、农林牧复合经营与生物质循环产业。2018年6月在昆明与红河召开了第二届山地未来国际会议,调查筛选了全球山地创新行动的35个案例,总结了构建更美好未来的社区行动。

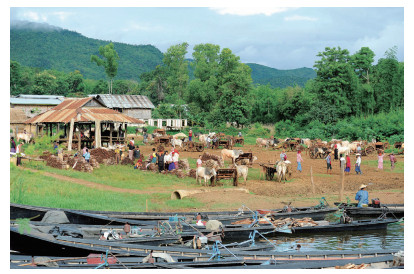

|

| 缅甸北部山民与渔民的物物易换贸易 |

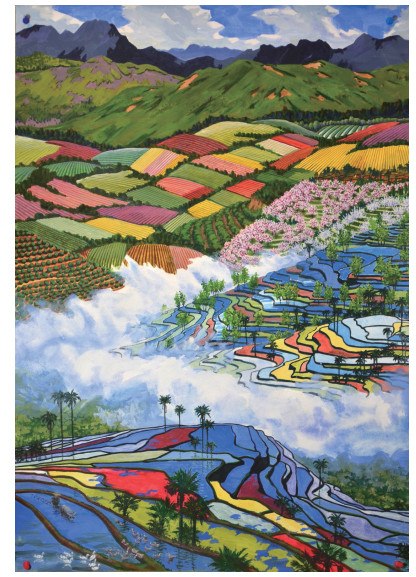

|

| 红河山地生态系统景观图(杨建昆绘画) |

天然橡胶是现代工业重要原材料之一,具有农业、林业、工业、政治经济等多种属性。橡胶种植是金三角地区鸦片替代种植的主要经济植物,但是天然橡胶种植的无序扩张,已经对当地社会经济与生态环境带来巨大挑战。项目团队选择澜湄地区的老挝、泰国与缅甸,开发了山地生态治理指标体系,运用遥感、耦合生物气候与生态过程模型以及民族生态学方法等开展野外调查,对该山区的橡胶种植进行了综合评估,演绎了橡胶空间扩张机理,制作了该地区橡胶种植的气候、生态与社会风险图,划分了橡胶种植的适宜区与次适宜区,提出了橡胶种植中的社区习惯权属与原住民的权利问题;项目成果纳入了全球首个《天然橡胶可持续发展指南》,同时为老挝山区土地规划与土地管理提供了科学依据,在泰国北部开展了绿色橡胶种植示范,在缅甸金三角试验了农林复合种植模式,推动了该地区可持续橡胶种植。

2.2 真菌生态学与林菌互作真菌是维持山地生态系统中物质与养分循环的关键种群,也是山地农民膳食营养与经济收入的重要来源。但是真菌研究在“一带一路”沿线山地国家的研发中还是空白。研究团队发起成立了南亚与东南亚大型真菌多样性协作网络,在该地区开展大型真菌物种多样性调查,揭示其与地上森林植被、土壤环境及其气候间的相关性;近5年了发表了真菌新种近200种,编写了《湄公河次区域大型真菌野外识别》一书,推荐了适合该地区栽培的108种食用真菌,成功驯化并产业化栽培2种;此外,项目团队编写的《奇妙的真菌世界》一书获中国西部地区优秀科技图书奖一等奖。初步完成了缅甸西部与印度阿萨姆邦的大型真菌调查,向当地合作者传授了大型真菌的生态功能、利用方法和经济价值等知识,培训地方村民近千人次,从而弥补了当地社区对真菌利用认识上的空白,为东南亚与南亚周边国家培养及联合培养博士研究生20余名。研究团队中来自巴基斯坦博士后研究生首次发现能够高效降解聚氨酯塑料的新菌种——塔宾曲霉菌,这项成果已于2017年发表在国际权威期刊《环境污染》(Environmental Pollution)上,该真菌有望成为未来治理白色污染的“利器”,目前项目团队正在组织产业化联合攻关。

2.3 天然植物纺织纤维来自萝藦科多年生植物牛角瓜(Calotropis spp.)的种子纤维是一种全新的天然纺织纤维,其面料具有丝绸的滑爽质感和类似全棉的透气性和舒适感。牛角瓜主要分布在非洲撒哈拉沙漠干旱和半干旱区以及我国西南干热河谷,并覆盖“南方丝绸之路”的缅甸、印度与斯里兰卡等地区。研究团队依托肯尼亚世界农用林业中心在非洲开展了民族植物学发掘、特色种质资源收集与驯化工作。近5年来,围绕牛角瓜天然植物纤维开发,中国科学院昆明植物研究所通过与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、东华大学以及肯尼亚东南大学的深入合作,在湖南云锦集团有限公司的支持下,启动了“非洲牛角瓜纤维的研发项目”,在我国西南干热河谷、东南亚和非洲,开展了牛角瓜种质资源调查。在肯尼亚马瓜尼郡和我国云南红河县各建立了10公顷牛角瓜种植基地,收集了亚洲和非洲各地的种质资源30多份;进口牛角瓜植物纤维近1吨,直接受益非洲农户近100户;培养及联合培养博士研究生4名。

2.4 木本植物及农用林业木本植物及农用林业在山地生态修复与经济发展中起着举足轻重的作用。非洲有1 000多种特色木本经济植物,其中咖啡、乳香等在世界上享有盛誉。研究团队在非洲重要木本经济植物的收集和保育上开展了有益的尝试:协助中国西南野生生物种质资源库与肯尼亚世界农用林业中心建立了种质交换与备份协议,在昆明西南野生种质库备份保存非洲木本种植资源170种、3 000余份;协助中国林业科学院昆虫资源研究所引种非洲猴面包树与辣木种质资源在云南种植成功。云南的优质甜角也落地西非马里的撒哈拉地区,成功嫁接栽培种植甜角20公顷;云南6个核桃品种引进了东非埃塞俄比亚与肯尼亚高地。中非山地农林复合生态系统的构建与生态产业发展值得期待。

|

| 中国科学院昆明植物研究所与世界农业林业中心签署树种种质资源国际保护备忘录 |

山地未来创新行动将围绕国际大科学计划、创新中心与示范基地建设、中非合作以及中印山地气候变化应对等展开。

3.1 山地未来国际大科学计划全球山地计划主要以监测与评估为主,缺乏面向未来解决方案的创新行动。山地未来大科学计划将联合联合国环境署、联合国教科文组织与联合国粮农组织等国际机构及国际专家揭示全球山地生态系统对全球变化的响应机制和山地居民对全球变化的适应机制;从生态修复、生态产业与生态文明等方面凝练新型生态治理机制,提供全球山地未来发展的中国方案;为“一带一路”倡议的科学决策提供依据和智库服务;提升我国的全球变化研究水平和原始创新能力。

3.2 红河山地未来种质资源创新中心围绕我国乡村振兴与“一带一路”科技合作,依托西南山地农业,发掘我国与其他山地国家的战略经济作物资源,推动农业种质创新,建立国家(行业)标准,面向东南亚、南亚与非洲热区等关键地区,利用红河县划拨3 300亩干热河谷退化山地(包括100亩建设用地),建设非洲、东南亚与南亚木本资源的活基因库与保育基地,实施全球性的山地特色种质产业推广。在10年内建设成为我国具有自主创新能力、高原特色智慧农业孵化基地,带路建设复合型人才培训基地,山地生态文明传播基地,筹建联合国山地未来大学。

3.3 中非山地未来产业示范园依托红河山地未来创新中心与云南高原特色农业经验,开展埃塞山地生态与民生需求调查;选择特色木本经济植物,结合乔灌草搭配与农林牧复合等关键技术集成示范生态修复,试验甘蔗渣等生物质循环利用途径,如园艺基质、饲料与食用菌栽培等,形成生物产业,为当地生态安全与农村就业提供新途径。依托非盟中心以及世界农用林业中心等,建设“中非山地未来农业培训基地”,开展产学研协同创新,探索生态-农业-文化“三位一体”的山地治理中国模式,培养中非“一带一路”生态建设复合型人才,与非洲联盟以及“一带一路”山地国家协作,共同推进“山地未来”全球治理框架,落实联合国山地宪章。

|

| 红河山地未来创新中心规划图 |

青藏高原是世界第三极,喜马拉雅山脉连接世界上两个最大的发展中国家,气候变化已经对两国山地及世界近一半的人口产生了深刻的影响。研究气候变化对山地生态系统的影响,探讨物种及其生态系统的响应机制;开展生物多样性保护与生态系统管理联合行动,试验示范生态修复与新能源新技术与新途径,建立气候变化联合研究中心,在生物多样性、特色农业、可再生能源与绿色经济开展全面合作,减少温室气体排放,推进孟中印缅绿色经济走廊带建设将极大提升双方的战略互信,为区域经济发展与全球应对气候变化作出贡献。