“丝绸之路经济带”是在古丝绸之路概念基础上形成的一个新的经济发展区域,其东部临系亚太经济圈,西部临系发达的欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”。“丝绸之路经济带”地域辽阔,有丰富的自然资源、矿产资源、能源资源、土地资源和宝贵的旅游资源,被称为21世纪的战略能源和资源基地。但该区域交通不够便利,自然环境恶劣,寒区工程问题突出,是制约“一带一路”建设推进的最大障碍。为了实现区域内“互联互通”,促进区域经济融合,利用中国在技术、资金方面的优势,构建铁路、公路等基础设施网络,实现交通的便利,国家出台了京莫高铁、中巴公路、中哈公路与铁路等多项重大工程规划,并与“一带一路”沿线相关国家达成了构建交通网络的共识。

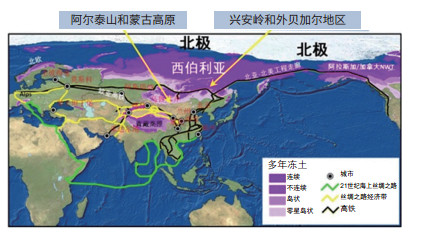

2015年中国提出拟建从北京至莫斯科的高铁,京莫高铁全程超7 000公里,建成后旅程将由现在的6天缩短为2天。然而,京莫高铁沿线的冻土和冻融灾害是工程建设面临的最大挑战,线路将穿越兴安岭和外贝加尔地区、阿尔泰山和蒙古高原,沿线气候严寒,极端气温达−71℃,分布着广阔的深季节冻土、岛状多年冻土和连续多年冻土;沿线冻土区地表水和地下水丰富,多年冻土含冰量高,冻胀丘、冰椎等不良冻土现象广泛分布,冻胀融沉灾害频发,严重危及跨境交通基础设施互联互通的建设和安全运营(图 1)。

|

| 图 1 京莫高铁沿线冰缘现象与冻融灾害 |

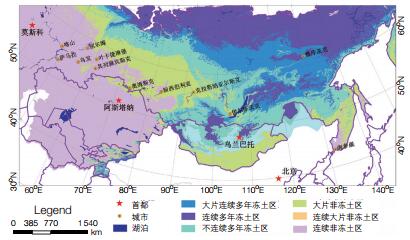

交通基础设施建设是顺利推进“一带一路”倡议的前提和基础。“丝绸之路经济带”将穿越蒙古高原、西伯利亚和我国北方等地区广袤的寒区,该区域气候严寒、冻土分布面积大,在全球气候变暖的背景下该区域冻土退化十分显著,冻融灾害类型复杂,严重危及交通基础设施的建设与安全运营,制约并将持续影响中俄蒙能源和交通战略通道建设(图 2)。如果京莫高铁沿此通道行进,将会面临严寒、冻融灾害等重要冻土工程问题。因此,京莫高铁工程走廊寒区工程问题的前瞻性研究将为沿线交通基础设施规划与设计提供基础数据和科技支撑,为京莫高铁建设与东北亚、中亚和东亚地区工程走廊和基础设施网络建设和运营提供关键性、前瞻性和战略性科学依据和技术支撑。此项研究将直接服务于工程规划中的沿线寒区工程问题预估、工程选线中的不良地质绕避和工程预算中的处置措施费用计算等多个方面,将会产生巨大的经济效益和良好的社会效益。

|

| 图 2 “一带一路”与冻土分布的关系 |

中国科学院寒区旱区环境与工程研究所(以下简称“中科院寒旱所”)冻土工程国家重点实验室与俄罗斯科学院麦尔尼科夫(Melnikov)多年冻土研究所、莫斯科国立大学、俄罗斯国立地质勘探学院,以及全俄工程勘察设计研究院等科教与生产单位具有较好的前期合作基础。2015年冻土工程国家重点实验室与俄罗斯科学院麦尔尼科夫多年冻土研究所在兰州签署了合作交流协议,协议具体内容包括结合各自优势共同开展冻土基础数据共享、寒区工程病害防治技术交流等方面的合作研究。并于2017年在中科院寒旱所与俄罗斯科学院西伯利亚分院麦尔尼科夫冻土研究所的基础上联合成立了亚洲寒区环境与工程国际研究中心。

充分利用冻土工程国家重点实验室在冻土工程研究领域50多年的科技积累,通过中俄寒区工程基础数据共享、联合考察与研讨、联合攻关研究是迎接挑战的最有效举措。在多次研讨酝酿的基础上,中俄双方已经合作开展了莫斯科—喀山高铁基础工程前期冻土工程预研究。

1.2 实施进展项目立项后,项目组制定了详细的项目实施方案,并在专家组的指导下进行了补充完善。目前,项目正按照预定计划执行,进展良好。

在联合考察与研讨方面,马巍、吴青柏、金会军、张泽于2017年8月与麦尔尼科夫多年冻土研究所Mikhail Zhelezniak所长等一行进行了远东地区冻土道路考察,讨论项目合作事宜;2018年5月,项目组成员高樯、孔森等5人赴俄罗斯雅库茨克市进行了为期近1个月的合作交流与野外联合考察(图 3);2018年7月,俄方Zhirkov博士和Kirilin博士访问中科院寒旱所冻土工程国家重点实验室,双方就项目执行中的问题和进展进行了深入的研讨,并一起赴青藏高原共玉高速公路就多年冻土区道路病害机理和防治技术进行了野外联合专项科考(图 4);2018年10月,项目俄方负责人、麦尔尼科夫多年冻土研究所所长Mikhail Zhelezniak教授将访问冻土工程国家重点实验室,就下一年度的项目执行事宜进行讨论。

|

| 图 3 中俄项目组成员在俄罗斯雅库茨克地区开展联合冻土科考 |

|

| 图 4 中俄项目组成员在青藏高原共玉高速公路开展联合冻土科考 |

在数据库和冻土制图方面,正在收集和整理中俄双方项目承担单位已有的京莫高铁工程走廊自然地理、基本工程地质要素和冻土条件基础等方面的资料。主要包括国际冻土协会(http://nsidc.org/fgdc/)和GTN-P(https://gtnp.arcticportal.org/)以及其他相关国际网站的冻土要素和冻土分布资料,中国气象数据共享网(http://data.cma.cn)的T639全球中期天气数值预报系统模式产品和中国气象局陆面数据同化系统(CLDAS-V2.0)实时产品数据集,以及公开出版的1:250万苏联冻土分布图,1:1 200万蒙古共和国冻土及冻土分区图,1:400万中国冻土分布图(中国东北部分),并对相关要素文件进行数字化处理。为了进一步丰富制图要素,进行了相关遥感影像的下载和解译工作,主要包括DEM(ASTER GDEM V2数据)和NDVI(Landsat-8单景遥感图像)数据。在上述数据的基础上,通过图件的拼接和融化初步形成研究区范围冻土分布图,未来将进一步进行图件内容的融合和统一(图 5)。目前,在收集整理数据的基础上,进行了要素图层的编制和工程走廊冻土工程适宜性分区的评价结构的构建。初步建立以冻土要素、工程地质条件和自然地理要素为主的三元评价结构。结合项目组多次考察的结果,对要素图层进行修正,按照项目要求有序完成后续的图件编制工作。

|

| 图 5 中俄经济走廊冻土分布分区草图 |

在寒区工程问题和防治方面,2018年8月邀请北京交通大学、西北电力设计院、南京工业大学等10余家相关单位在兰州召开研讨会;中俄双方项目组成员也召开专门研讨会提出专家意见。通过整理分析不同国家和不同部门涉及的科学、工程技术和标准等问题,提出应对方案,向有关省市和国家有关部门提交寒区工程问题和对策建议等方面的咨询报告1份(图 6)。

|

| 图 6 京莫高铁寒区工程问题和防治对策研讨会 |

本项目的实施使冻土工程国家重点实验室与俄罗斯麦尔尼科夫多年冻土研究所的科技交流合作协议真正落地生根发芽,系统梳理了包括京莫高铁工程、勒拿河大桥项目等“一带一路”寒区工程面临的突出问题,从国际合作的角度为解决问题提出了新思路,为“一带一路”交通基础设施规划和建设奠定科学和技术基础。

2.2 提升中俄冻土工程研究国际化水平和国际化人才培养中俄两国寒区工程研究人员的合作研究,促进了中俄双方研究人员的紧密协作、优势互补,催生了极端环境下工程材料、冷生地层学等新型学科,切实提升了中俄冻土工程研究国际化水平。项目开展后短短一年内,项目组成员温智研究员、金会军研究员分别联合俄方的Mikhail Zhelezniak教授、Valentin Spektor教授申报获批了国家自然科学基金委员会与俄罗斯基础研究基金会合作交流项目2项;2018年度,双方项目组申报的1项国家基金委中俄合作项目也已通过了初审。另外,项目组还获得了国家外国专家局高端外国专家项目的支持,吸引了寒区水文地质、寒区地球物理等专业的优秀俄罗斯专家团队来华开展学术交流和野外联合考察。这都极大地提升了中俄双方研究的国际化水平。同时,在项目的资助下,项目组招收“一带一路”沿线国家博士研究生1名,博士后2人,并在北极大学(University of Arctic)框架下,由中俄双方共同举办并重点资助俄罗斯、蒙古国的本科生和研究生参加暑期课程,并组织学员进行野外联合科学考察,为“一带一路”寒区工程问题的解决储备了国际化人才。

3 项目未来的方向和预期成效通过本项目的实施,希望创建中俄寒区工程界国际合作研究的机制和范式,联合创新研究解决京莫高铁沿线寒区工程与环境问题,提出经济合理的寒区工程应对策略,为“一带一路”倡议的顺利推进奠定科学和技术基础。拟主要在以下方面取得显著进展:

(1)构建京莫高铁工程走廊自然地理,工程地质,冻土条件基础数据库,制作沿线1:250万冻土图,形成沿线冻土工程地质区划图1份,系统辨识和有效评估京莫高铁工程走廊冻土变化及其环境和工程效应,并服务于“中俄经济走廊”建设,以评估中俄经济走廊冻土变化及其对基础设施建设和运营的影响。

(2)开展京莫高铁工程走廊寒区工程联合考察和合作研究,查明沿线寒区工程主要问题和病害特征,评估现有技术解决上述寒区工程问题的可行性;针对勒拿河大桥和莫斯科—喀山—北京高铁工程联合创新攻关,开展冻土工程稳定性研究。

(3)联合研究京莫高铁沿线冻土环境变化,评估中俄经济走廊冻土变化及其对重大基础设施建设的影响。向有关省市和国家有关部门提交寒区工程问题和对策建议等方面的咨询报告2份,并出版有关京莫高铁寒区工程问题和防治对策的战略咨询专著1部,为国家决策和工程建设服务。