2. 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心 北京 100101;

3. 中国科学院新疆生态与地理研究所 乌鲁木齐 830011;

4. 中国科学院南海海洋研究所 广州 510301;

5. 西北大学 西安 710127;

6. 中国地震局地球物理研究所 北京 100081

“一带一路”贯穿亚、欧、非三大洲,涉及70多个国家,44亿多人口。沿线国家与地区地质构造复杂、地震活动频繁、地形高差大、侵蚀营力活跃、工程地质条件差,加之受季风气候控制、降水集中且强度高,地震、地质、气象、海洋等自然灾害极为发育,分布广泛,危害严重,这些灾害制约了“一带一路”沿线区域基础设施建设、资源开发和社会经济发展。相关研究表明:“一带一路”沿线国家所处位置是全球自然灾害最频繁、损失最严重的地区之一。为了顺利促进“一带一路”地区社会经济建设和商贸人文交流,亟待开展“一带一路”自然灾害风险与综合减灾的研究,以解决自然灾害对重大工程造成的安全问题,服务国家及民众的减灾需求。

中国科学院瞄准“一带一路”建设的战略需求,于2016年部署了对外合作重点项目“‘一带一路’自然灾害及其风险防控”(以下简称“项目”)。项目执行2年来,系统分析了“一带一路”区域的孕灾条件、重大历史灾害事件、自然灾害分布与危害特征,进行了自然灾害分区和典型自然灾害风险评估,提出了减灾对策。并在中巴经济走廊、中尼交通廊道等典型区域开展了深入系统的减灾研究工作,举办系列国际会议、国际减灾培训班,招收沿线国家留学生,项目工作初步得到外学者和国际机构的认可。本文简要介绍项目的灾害分布与风险评估两部分内容。

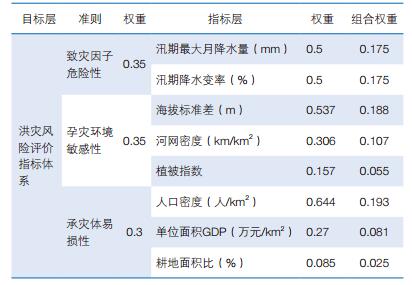

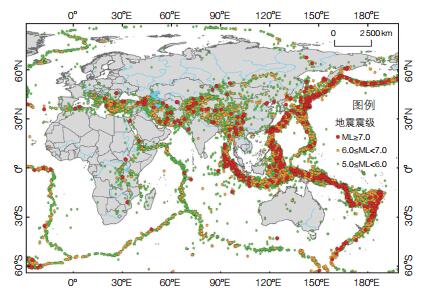

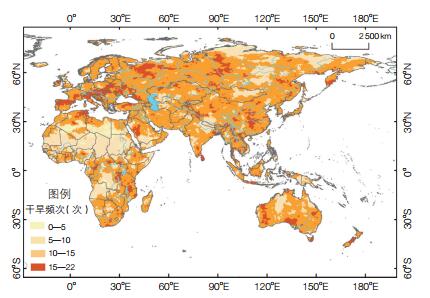

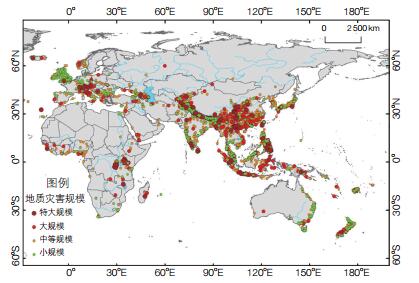

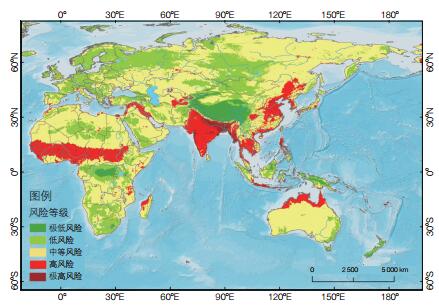

1 “一带一路”地区自然灾害 1.1 自然灾害分布“一带一路”地貌上整体以山地、盆地和高原为主,从海拔最高的青藏高原到地中海,高差达8 000 m以上,呈中间高、两头低的地形格局。陆路区域跨越了亚热带、温带、寒温带和寒带等多个气候带,分布森林、荒漠、草原等地理景观。区域地形地质条件复杂,地震灾害、旱涝灾害、气象灾害和地质灾害分布广泛并频繁暴发,是全球自然灾害的高风险区。区内的中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴和孟中印缅六大经济走廊均受地震灾害的影响(图 1);中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴和孟中印缅等经济走廊主要受旱涝灾害的影响(图 2和3);中国—中南半岛、中巴和孟中印缅等经济走廊主要受山区地质灾害的影响(图 4)。沿线国家中内陆国家8个,且大部分为发展中国家和欠发达国家,经济发展水平低,基础设施薄弱,抵御自然灾害能力弱。

|

| 图 1 “一带一路”地区地震灾害分布图 |

|

| 图 2 “一带一路”地区干旱频次分布 |

|

| 图 3 “一带一路地区洪水频次分布 |

|

| 图 4 “一带一路”地区地质灾害分布图 |

(1)地震灾害。 “一带一路”地处阿拉伯板块、印度板块与欧亚板块交界处,板块间的碰撞挤压,导致区域内地震活动频繁,构造运动强烈,形成高山带与高原区;阿拉伯板块与欧亚板块斜向汇聚,形成扎格罗斯造山带和伊朗高原;印度板块与欧亚板块的俯冲、碰撞形成了现今最活跃的青藏高原。据有关文献报道,自有地震记录以来青藏高原及其周边发生里氏8级及以上大地震18次,7—7.9级地震更是达到了100余次。强烈的构造运动造成了重大的人员伤亡和经济财产损失,地震重大伤亡信息见表 1。

(2)水文气象灾害。在全球变暖的大背景下,极端天气气候事件(如极端降雨、雪灾、干旱等)的变化引起了学者的广泛关注。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第5次评估报告指出,1880—2012年,全球海陆表面平均温度呈线性上升趋势,升高了0.85℃;2003—2012年平均温度比1850—1900年平均温度上升了0.78℃。受此影响,各种极端天气气候事件频发,对全球社会经济与人类的生产生活带来了重要影响。据世界气象组织(WMO)估计,仅1967—1991年的25年间,干旱影响了全球28亿人,其中130万人因直接或间接地受干旱袭击而死亡。2011年7月21日,我国新疆阿勒泰地区自西向东出现不同程度的降水,小时降水20 mm以上,此次极端降水事件造成30 000余亩农作物遭受不同程度损坏,9 000余人口受灾,直接经济损失近900万元人民币。2012年10月31日,印度金奈附近遭受暴雨袭击,造成60 000人受灾,许多村庄被洪水淹没,大量居民房屋被毁。

(3)地质灾害。在全球气候变暖的趋势下,高山区的极端气温、极端降水表现出频率增加、强度增强的趋势。加之“一带一路”地区环境脆弱,各类次生自然灾害特别是山区地质灾害(如滑坡、泥石流、堰塞湖、溃决洪水、冰川消融等)暴发频度增加,规模不断增大,往往带来巨大的财产损失与人员伤亡。以连接贯通西部丝路南北的关键枢纽——中巴经济走廊为例,仅KKH段(从中国新疆喀什到巴基斯坦北部城市塔科特,全长1 036公里),其间分布着灾害性崩塌滑坡56处、泥石流155条、雪崩21处、大型堰塞湖2个(Atabad滑坡堰塞湖和帕苏冰碛堰塞湖)处,以及10条大型冰川。

(4)海洋灾害。 “一带一路”沿线国家大部分受到海洋灾害的影响,主要海洋灾害类型有风暴潮、海啸、海岸侵蚀、海洋酸化、赤潮等。从我国南海北部到北印度洋沿岸,热带气旋(我国称为台风)带来的灾害最为常见,除大风产生房屋树木倒塌外,风暴潮带来海水倒灌和沿海城市内涝也是最常见的灾害之一。2004年,印尼北部苏门答腊岛亚齐省海域发生里氏8.7级地震,引发强烈海啸,直接或间接造成斯里兰卡、印度、印度尼西亚、泰国、马来西亚等国家约24万人死亡,超过50万人受伤,经济损失100亿美元以上;截至2018年10月8日统计,2018年9月28日印尼中苏拉威西省强震和海啸造成1944人遇难,5 000余人失踪。此外,气候变化引起的海平面上升对海洋灾害有加剧作用,海平面上升会导致海岸带的风暴潮、海岸侵蚀和海水倒灌等问题加剧。

(5)自然灾害链。灾害链是指原生灾害及其引起的一种或多种次生灾害所形成的灾害系列。在全球气候暖化、地震、极端降水等多因素综合作用下,自然灾害的发生发展过程变得更加复杂、灾害规模越来越大,破坏能力越来越强。“一带一路”地区复杂的地形、多变的气候条件形成各种不同类型的灾害链,典型实例有:滑坡—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水(2000年发生在中国西藏的易贡滑坡)、滑坡—堰塞湖—溃决洪水(2010年发生在巴基斯坦的Atabad大滑坡)、冰川消融—泥石流—堰塞湖—溃决洪水(1953年发生在中国西藏的古乡沟泥石流)等。灾害链在时间和空间上扩大了危害范围,增加了灾害损失,往往导致巨灾甚至跨境灾害,增加了防灾、救灾的复杂性。

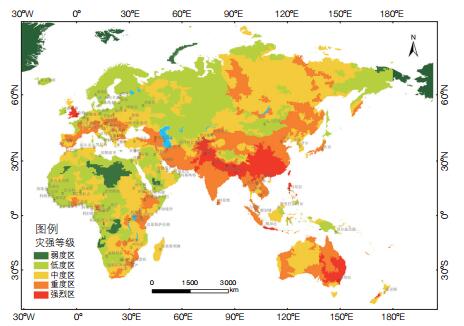

1.2 自然灾害综合分区自然灾害综合分区是以自然灾害类型组合及其致灾因子强度为主要依据并考虑灾害影响进行分区。“一带一路”地区自然灾害类型多样,分布广泛,其中,地震、干旱、洪水、地质灾害是“一带一路”地区发生最频繁、影响范围最大的灾害类型。为此,项目选取此4种典型灾害类型为基本致灾因子,并计算综合灾害强度,进而完成“一带一路”地区自然灾害综合分区及其制图(图 5)。

|

| 图 5 “一带一路”地区综合自然灾害强度分区图 |

灾害强度是自然灾害分区的关键因素。由于灾种不同,其定量指标各异,且各指标又具有不同量纲,故对不同的灾害强度指标采用标准化处理法,编制数字地图,从而达到统一量纲的目的。“一带一路”自然灾害分区的基本过程包括:①计算获得单灾种强度,即地震灾害强度、地质灾害密度、干旱频次、洪水频次;②分别编制了地震灾害强度分布图、洪水发生频次分布图、干旱频次分布图、地质灾害密度分布图,并利用空间叠加分析,计算综合自然灾害强度值;③根据灾害强度等级,将“一带一路”自然灾害分为5个等级区,分别为强烈区、重度区、中度区、低度区和弱度区,并编制“一带一路”地区综合自然灾害强度分区图。

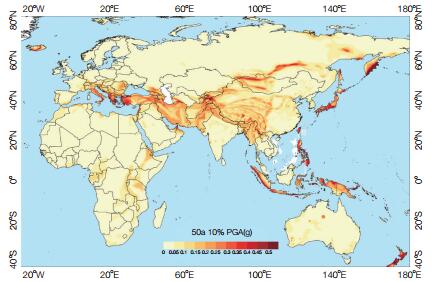

2 “一带一路”地区自然灾害风险以“一带一路”地区分布最为广泛的地震、洪水、干旱、地质灾害为典型自然灾害,分析“一带一路”地区自然灾害潜在风险,并编制灾害风险图。地震作为典型的原生自然灾害常诱发一系列次生灾害,其灾害损失难以准确统计。因此,项目在地震风险分析时主要考虑地震自身的危险程度。

2.1 地震灾害危险性分析通过与“全球地震模型基金会”(GEM)开展合作,在不同来源的模型“协调处理”技术上,通过第五代中国地震区划图技术与GEM技术的比较,分别进行地震活动参数的转化、强震动衰减关系(GMPE)的选择、震级上限调整等,计算获得了地震动参数为50a 10% PGA的“一带一路”地区地震危险度分布结果(图 6)。

|

| 图 6 “一带一路”地区50年10% PGA地震危险度分布图 |

干旱风险取决于干旱的物理性质和人口或人类活动易受干旱影响程度的综合影响。为了评估干旱风险,分别提出干旱危险指数和干旱脆弱性指数两个综合指标来表征干旱危险性及其易损性。通过不同等级干旱频率得分评估干旱危险性,而干旱脆弱性共包括5个因子(灌溉面积、国民生产总值、人口密度、植被长势和作物产量)。通过将旱灾危险指数(DHI)与干旱脆弱性指数(DVI)相乘计算得到干旱风险指数(DRI),用以评估“一带一路”地区气象干旱风险(图 7)。若DHI和DVI中有0值,则所得的DRI值也为0,即没有干旱风险。DHI和DVI值越高,DRI越高,干旱风险越大。

|

| 图 7 “一带一路”地区干旱风险等级图 |

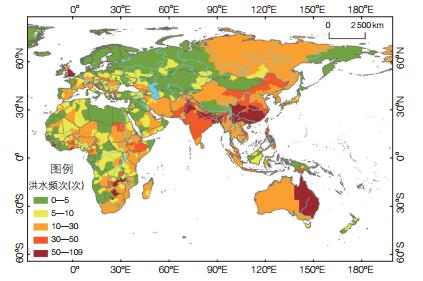

洪水的综合风险从致灾因子危险性、孕灾环境敏感性和承灾体易损性3方面考虑,选取汛期最大月降水量、汛期降水变率、海拔标准差、河网密度、归一化植被指数、人口密度、单位面积GDP、耕地面积比等8个指标建立评价指标体系,各项指标及权重值见表 2。

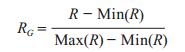

采用评估模型:洪水综合风险= 0.35×致灾因子的危险性+0.35×孕灾环境的敏感性+0.30×承灾体的易损性,并通过统计各栅格数据层直方图的均值和标准差,采用均值−标准差方法,将结果划分为5个等级,即极低风险、低风险、中风险、高风险和极高风险,从而得到“一带一路”地区洪水灾害综合风险评价图(图 8)。综合风险较高的地区集中在中国东部大江大河中下游、尼泊尔、不丹以及尼日尔河附近的几内亚、尼日利亚等地。根据洪水致灾因子评估结果,洪水发生的极高风险地带主要分布在印度、东南亚、中国的东部沿海、非洲中部以及澳大利亚北部等地区。这些地区发生洪水的可能性大,一旦发生洪水灾害,造成的损失也较高。

|

| 图 8 “一带一路”地区洪水风险等级图 |

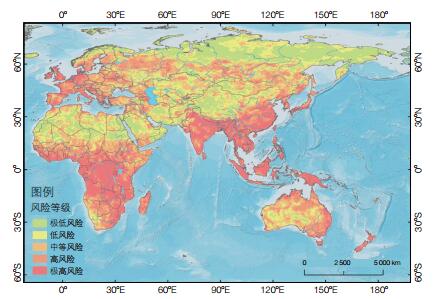

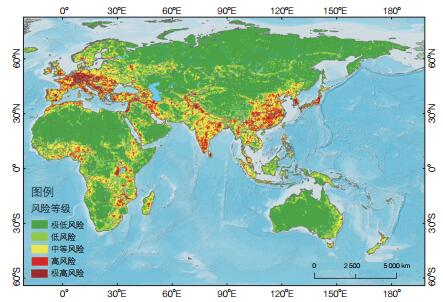

在地理信息系统(GIS)的支持下,分别使用式(1)与式(2)计算研究区地质灾害危险度与易损度,采用式(3)对地质灾害危险性图层和承灾体损失图层进行叠加分析,得到地质灾害风险等级评分图层,即风险等级指数R;再使用式(4)对风险图层进行归一化处理,并选用自然断点法将RG化分为5个等级:极低风险(0—0.07)、低风险(0.07—0.17)、中等风险(0.17— 0.3)、高风险(0.31—0.47)和极高风险(0.47—1)。RG值越大表明地质灾害风险越高,反之则越低。

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

式(1)—(4)中:H为归一化危险性等级指数,D为归一化损失等级指数,R为综合风险等级指数,Xi和Wi分别为危险性和损失各指标的综合权重,Yi为各指标等级打分,Max为结果取最大值,Min为结果取最小值。

基于地质灾害危险性和潜在损失,在GIS的支持下编制“一带一路”地区地质灾害风险图(图 9)。从图中可以看出,“一带一路”地区地质灾害以极低和低风险(70.2%)为主,极高、高和中等风险区主要分布在东南亚长山山脉一带,中国黄土高原、云贵高原、喜马拉雅山脉一带,南亚东高止山脉、德干高原一带,西亚伊朗高原和大高加索山脉一带,非洲东非高原、东非大裂谷一带,以及欧洲阿尔卑斯山脉和阿登高原一带等孕灾能力强、人口密度大、经济发达、公路设施齐全的国家和地区。

|

| 图 9 “一带一路”地区地质灾害风险等级图 |

(1)开展风险评估。针对“一带一路”地区广泛存在的自然灾害,开展全面的本底调查,建立“一带一路”地区孕灾背景和灾害数据库;充分掌握孕灾背景,认识灾害区域分布规律与活动成灾特征;科学评估灾害风险,确定灾害风险区域、特征与等级,作为防灾减灾的基础。

(2)建立灾害监测预警平台。根据灾害类型与活动特征,利用“北斗”定位系统、高分辨率遥感监测、无人机定期监测、地表定点监测、气象观测等多种技术手段,设计监测技术方案,开展灾害动态监测;分析监测数据,建立多参数耦合的灾害监测预警指标体系与模型。进而确定灾害监测预警等级划分体系和标准,结合灾害实时监测及数据传输的需求研发适宜的关键技术与仪器设备,构建自然灾害监测预警平台。

(3)研发重大工程减灾与安全保障技术。研发重大工程灾害防控关键技术,减小自然灾害对重大工程建设的影响,保障工程安全。此外,建立一套适合“一带一路”沿线国家国情的重大工程风险综合防控机制,包括风险判识和评估方法、风险调控措施、工程风险管理模式、风险条件下的重大工程安全保障预案,有效服务于“一带一路”重大工程建设与安全运营。

(4)提升沿线国家的抗灾韧性(抗灾能力)。为沿线国家培养减灾技术管理人员,推进减灾知识传播,激发民众减灾的主动性和提高防灾减灾知识和意识;介绍推广中国先进的减灾防灾经验与技术,选择典型灾害点开展防灾减灾示范,分享中国经验和解决方案;从政府、当地和危险区居民等多个层次,提升应对灾害风险的能力,提高社会抗灾能力。

(5)探索多国协调的巨灾风险信息共享与减灾联动机制。巨灾往往造成跨境灾害。由于灾害的风险管理、治理和救灾涉及到具有不同社会、经济、文化和宗教背景的多个国家,只有建立有效的灾害风险信息共享和多国协调的减灾机制,才能科学高效地应对灾害风险。因此,亟待推动“一带一路”地区自然灾害风险与综合减灾国际合作,包括民间和政府间的合作,构建多国协调的巨灾风险信息共享与减灾联动机制,从机制上保障跨境巨灾的高效防范。