2. 联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心 北京 100094;

3. 中国科学院大学 北京 100049

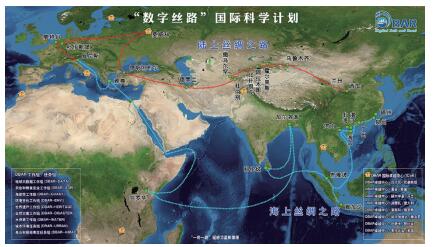

“数字‘一带一路’”国际科学计划(简称“数字丝路”国际科学计划,Digital Belt and Road Program,DBAR)是由中国科学家倡议发起,48个国家、国际组织和国际计划参与的大型国际研究计划,涵盖范围包括“一带一路”所有地区,旨在通过分享数据、经验、技术和知识,实现地球大数据在“一带一路”可持续发展目标中的科学服务。2016年启动以来,DBAR已在环境变化、自然灾害、世界遗产、水资源、农业与粮食安全、海洋与海岸带、城市环境、高山和寒带等领域开展了地球大数据技术与应用研究和创新合作。通过建设地球大数据平台,发展“一带一路”空间信息应用系统与科学模式,为“一带一路”建设提供科学、开放、合作的信息决策支持,成为支撑和解决区域及全球可持续发展问题的一个创新实践,得到了“一带一路”沿线国家和国际组织的广泛认可与支持。

DBAR拟开展3期10年的研究。第一阶段(2016— 2018年):主要明确DBAR的愿景、目标、重点研究领域,建设地球大数据平台,建设工作组、任务组和国际卓越中心,形成国际研究网络,使“一带一路”沿线区域受益。第二阶段(2019—2022年):利用在第一阶段建立的伙伴关系和科技资源,启动DBAR重点研究项目,开展地球大数据在丝绸之路经济带、海上丝绸之路的科学服务。第三阶段(2023—2026年):总结已有的科学突破和贡献,践行联合国可持续发展目标(SDGs),全面建成“一带一路”地球大数据平台,实现科学目标。

经过2年半的工作,第一阶段工作已基本完成,本文是对一期计划的回顾。令人欣慰的是,中国科学院已在部署的“地球大数据科学工程” A类战略性先导科技专项(CASEarth)中,支持DBAR的实施,包括以地球大数据技术为支撑和纽带,建立“数字丝路”决策支持系统等,并拟在北京怀柔科学城建立国际地球大数据科学中心,为DBAR的长期实施奠定了基础。

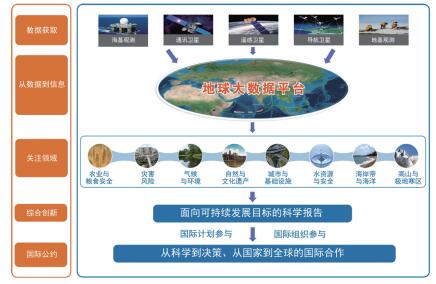

2 “一带一路”地球大数据平台建设与可持续发展服务地球大数据作为新型的战略资源,是开展生态环境监测、可持续发展评价的重要手段。值得重视的是,“一带一路”区域的生态环境、气候变化、自然资源、自然灾害及社会经济等相关数据量巨大、结构复杂、来源多样。在开展“一带一路”地球大数据信息集成分析时,需要形成“一带一路”地球大数据分析与决策支持能力,以实现“一带一路”多源数据信息的集成化数字再现与多要素交叉集成评估。

当前,许多“一带一路”国家的地球大数据运用能力较弱、应用研究水平较低,既无能力开展空间与地面观测站等基础设施建设,也不具备对地球大数据科技人才的培养能力。例如,中亚的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦尚未拥有对地观测卫星和支撑海量数据处理的基础设施。同时,“一带一路”地球观测数据的共享合作十分缺乏,大量宝贵的科学观测数据沉寂在大学、研究所、政府等机构的资料库里,没有发挥其应有的作用。

同时,我们看到“一带一路”倡议与联合国《2030可持续发展议程》有共同的愿景。“一带一路”沿线各国面临着水资源短缺、自然灾害频发、生态系统巨变等众多可持续发展挑战,并且各国所面临问题差异很大,可持续发展支撑技术储备能力不一。因此如何把可持续发展目标(SDGs)作为一个整体在“一带一路”进行研究非常困难。联合国跨国工作组在现有17个目标169个分目标的基础上,提出了232个指标去衡量。事实上,方法论的不成熟与数据资料的匮乏,使得SDGs各目标的度量和监测存在很大困难。

目前,DBAR已设立了地球大数据、农业与粮食安全、海岸带、环境变化、世界遗产、自然灾害、水资源7个工作组,以及城市环境、高山和极地寒区2个任务组;在全球建立了8个国际卓越中心,分布在摩洛哥、赞比亚、泰国、巴基斯坦、芬兰、意大利、俄罗斯和美国(图 1-3)。2018年2月,我们在《自然》杂志发表题为“构建数字丝路”的评论文章,呼吁全球科技界充分利用地球大数据,携手共建数字丝路,服务“一带一路”可持续发展。这是《自然》杂志首次刊登“一带一路”文章,反映了国际科技界对“一带一路”倡议的高度认可,对科学技术推动“一带一路”建设作用的高度重视(图 4)。文章发表后,得到了联合国教科文组织(UNESCO)、地球观测组织(GEO)、泛欧亚科学实验计划(PEEX)等多个国际组织和国际计划的鼎力支持和积极响应,其中GEO、PEEX分别在《自然》杂志专文中进行了积极评价。

|

| 图 1 “一带一路”卫星影像图 |

|

| 图 2 “数字丝路”国际科学计划实施框架 |

|

| 图 3 DBAR重点领域与SDGs关系 |

|

| 图 4 DBAR在Nature发表题为《构建数字丝路》的评论文章 |

通过DBAR的实施,各国专家正联合聚焦于SDGs与“一带一路”建设决策需求,以地球大数据信息挖掘为主线,依托空间对地观测技术,充分整合多源多学科数据和研究成果,集成监测、实验、模拟、分析手段,开展“一带一路”自然资源、生态环境、气候变化与灾害、社会经济多学科研究,揭示“一带一路”多要素、多时空、多维度动态变化的时空规律,为“一带一路”规划和建设提供宏观战略科学决策信息支持。

通过CASEarth等支持,DBAR将建立“一带一路”地球大数据平台,涵盖近50年49个大类要素的时空数据。建立不少于10个DBAR国际卓越中心,建成覆盖“一带一路”国际网络,协同揭示区域地球系统整体动态规律,认知“一带一路”资源环境格局与发展潜力。建立面向SDGs的区域空间评估指标体系,包括8个相关目标和33个指标,实现“一带一路”可持续发展目标,实现进程综合科学监测。建立“一带一路”地球大数据分析与决策支持系统,提供四大专题方向的决策支持信息,实现常态和应急模式的宏观决策支持服务。

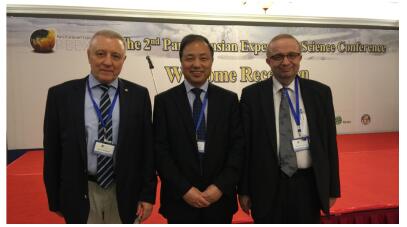

3 DBAR主要科学活动 3.1 “数字丝路”国际系列会议2016年5月16日,我们主持在北京召开了以“丝路认知——更快、更准、更广”为主题的“‘一带一路’空间认知国际会议”。在此次会议上,我们正式发起并启动DBAR,通过地球大数据实现跨国界的空间立体协同观测,更快、更准、更广地认知“一带一路”。2016年7月,DBAR与PEEX结为姊妹计划(图 5);10月DBAR与非洲环境遥感协会(AARSE)签署合作谅解备忘录,建立正式合作关系(图 6);2016年12月,在北京召开了第一届“数字丝路”国际会议,正式成立DBAR科学委员会与7个工作组和2个任务组(图 7)。

|

| 图 5 DBAR与PEEX结为姊妹计划 从左至右:俄罗斯科学院副院长Valery Bondur院士,中国科学院遥感与数字地球研究所郭华东院士,芬兰科学院Markku Kulmala院士 |

|

| 图 6 DBAR与AARSE正式签署合作谅解备忘录 |

|

| 图 7 第一届“数字丝路”国际会议上向首批科学委员会成员颁发聘书 |

2017年12月6日,第二届“数字丝路”国际会议在香港召开。来自中国、澳大利亚、德国、希腊、泰国、老挝、马来西亚、斯里兰卡、蒙古国、缅甸、俄罗斯、哈萨克斯坦、意大利等20余个国家和国际组织的200余名学者参加了会议。《DBAR科学规划书》在本次开幕式上正式向全球发布(图 8)。《DBAR科学规划书》的论证和编撰涉及来自26个国家和10余个国际组织的300余位专家,明确了DBAR的愿景、目标及科学议程,为DBAR的实施确立了方向。同时,本次会上批准成立了DBAR首批8个国际卓越中心,以开展在基础设施改善、环境保护、灾害风险控制、水资源管理、城市发展、食品安全、沿海地区的经济增长、自然和文化遗产的管理、高山寒区和北极的可持续发展等方面的合作,形成共同研究、优势互补、互利共赢的科技合作开放基地,并以此为支点,形成具有区域优势和研究特色的,辐射周边地区的国际合作网络(图 9)。

|

| 图 8 《DBAR科学规划书》向全球发布 |

|

| 图 9 DBAR首批8个国际卓越中心成立 |

2018年12月5—7日,第三届“数字丝路”国际会议将在云南省腾冲市召开,会议将聚焦地球大数据服务“一带一路”可持续发展目标指标评估,促进地球大数据在跨学科领域的应用研究,为科学家与决策者间搭建沟通交流的平台,推动DBAR科学议程的实施。

3.2 DBAR曼谷国际卓越中心正式成立2018年2月27日,DBAR曼谷国际卓越中心(ICoEBangkok)成立暨地球大数据服务可持续发展国际会议在泰国首都曼谷召开。ICoE-Bangkok是DBAR首个启动的国际卓越中心,由泰国国家研究委员会(NRCT)牵头,泰国地理信息与空间技术发展局(GISTDA)、亚洲理工学院(AIT)和蓝康恒大学共同建设和运行,旨在构建面向东南亚地区的网络枢纽,开展气候变化、环境保护、灾害风险控制和能力建设的合作研究。该中心将通过教育、培训、人才互访等加强能力建设,针对面向地方、国家、区域的数据共享政策开展研究,建立可靠、可操作的信息政策平台,服务东南亚区域可持续发展,并重点围绕气候变化开展研究,以此形成地球大数据支撑可持续发展的研究案例(图 10)。

|

| 图 10 DBAR与NRCT签署合作谅解备忘录 |

2018年4月18—20日,DBAR代表团在突尼斯出席考古成果发布会。DBAR世界遗产工作组联合突尼斯、意大利、巴基斯坦的科学家利用空间考古技术与方法,在丝绸之路西端的突尼斯发现10处古罗马时期考古遗存。这是中国科学家利用空间科技在中国境外首次发现考古遗址,这些遗存揭示了古罗马时期南线军事防御系统的布局与农业灌溉系统的结构。

突尼斯文化部部长Mohamed Zin Alabidin、旅游部部长Salma Loumi、农业部部长Samir Altayeb会见DBAR代表团并进行了会谈,DBAR与突尼斯干旱区农业研究所(IRA)签署合作谅解备忘录,双方将加强在干旱区农业监测、空间考古与遗产保护、沙漠化监测等领域的地球大数据应用研究与示范,支持突尼斯社会经济环境文化的可持续发展(图 11)。

|

| 图 11 DBAR与IRA签署合作谅解备忘录 |

2018年4月17日,DBAR艾尔杰迪代国际卓越中心(ICoE-El Jadida)成立会议在摩洛哥召开(图 12)。来自摩洛哥Chouaib Doukkali大学、AARSE、国际水和卫生研究所、联合国外层空间事务办公室(UNOOSA)、GEO,以及来自突尼斯、塞内加尔等国家代表近30人出席了会议。

|

| 图 12 DBAR艾尔杰迪代国际卓越中心成立现场 |

ICoE-El Jadida是DBAR首个在非洲成立的国际卓越中心,由摩洛哥Chouaib Doukkali大学及非洲环境遥感协会牵头组建,联合摩洛哥高等院校、研究机构和水资源管理部门,以及北非和西非地区等国协同建设和运行,旨在以地球大数据应用于水资源管理及对气候变化的适应性为核心,开展合作研究和能力建设,并涵盖农业、生态及环境保护等领域,致力于建设立足摩洛哥、面向非洲地区的对地观测领域科技合作开放基地和研究网络。

3.5 DBAR卢萨卡国际卓越中心正式成立2018年6月25日,DBAR卢萨卡国际卓越中心(ICoE-Lusaka)成立会议在赞比亚首都卢萨卡召开。来自赞比亚大学、联合国粮农组织(FAO)、赞比亚高等教育部、赞比亚林业部、卢萨卡市政府、中国驻赞比亚大使馆等40余代表出席会议。该中心由赞比亚大学牵头组建与运行,旨在推动DBAR与非洲国家和区域间的地球大数据科学合作,支撑南部非洲的可持续发展。在DBAR农业与粮食安全工作组的重点支持下,在全球农情遥感速报系统的基础上,建立南部非洲国家农业和粮食安全监测系统,提高其农业和粮食安全等SDGs相关指标的监测和决策支持服务能力。

4 结语联合国《 2030可持续发展议程》确定了未来10余年世界可持续发展的方向,“一带一路”倡议与推动落实联合国《2030年可持续发展议程》不谋而合,是重大区域性国际合作的典范。地球大数据正在成为认识“一带一路”的新钥匙,成为“一带一路”区域自然资源、生态环境、气候与灾害、社会经济等信息获取的新手段。

DBAR即将进入二期研究阶段。在推进“数字丝路”科学议程的过程中,诚邀各国专家学者进一步紧密携手,建立针对“一带一路”的地球大数据信息汇聚与共享机制,提升地球大数据科学发现和决策服务能力,共建数字丝绸之路,服务全球可持续发展。