安全、卫生的水是人类赖以生存的基本条件之一。广大发展中国家、特别是“一带一路”沿线国家在水环境保护方面能力弱,水污染形势严峻,饮用水安全保障已成为各国面临的重大挑战。我国在水与环境领域人才培养、基础研究、技术研发及设备生产等各方面均取得了长足进步,具备了向广大发展中国家传授经验、提供技术的能力。为此,专门面向广大发展中国家的中国科学院-发展中国家科学院水与环境卓越中心(CEWE)于2013年3月依托中国科学院生态环境研究中心(简称“生态环境中心”)成立。5年来,CEWE以人才培养为切入点,面向水与环境领域的重大需求,“一国一策”推进科技合作,探索了“人才培养-科教援助-企业跟进”三位一体的科技援外合作新模式,设立了“中国-斯里兰卡水技术研究与示范联合中心”“中国-柬埔寨水与环境联合实验室”“中国-伊朗水与环境联合研究中心”等合作平台,形成了以“解决带路沿线国家重大民生问题、造福当地民众”为目标,以“政产学研合作”为手段协同推进对外科技合作的新局面,在国内外产生了重要影响。

1 建立多样化的人才培养机制与模式,为科技合作创造条件生态环境中心早在2010年和2012年就探索性地举办了两次“发展中国家水与卫生培训班”。2013年CEWE正式成立后,形成了以共性需求为目标的“水与卫生培训班”、以满足重大特殊需求为目标的专题培训班、以高端人才培养为目标的研究生和博士后等多种形式的人才培养机制,广大学员、留学生已在双边合作中发挥了关键的桥梁作用。

自2013年开始CEWE每年举办“水与卫生培训班”,分短期(2周)和长期(3个月)两种形式。学员为来自各国相关领域的政府部门、科研院所和水务企业的管理和技术人员,录取与申报比约为1 : 5—1 : 10。讲师包括科研院所和行业的技术及管理专家,培训采取集中授课、技术考察、专题研讨、企业交流、科研实习等形式。培训班建立了学员国情报告及跟踪机制。5年来共计42个发展中国家的149名学员参加了培训,为CEWE开展与斯里兰卡、柬埔寨、伊朗等国的科技合作提供了坚实基础。例如,目前进展顺利的中斯合作就是2012年学员Weragoda博士牵线搭桥促成,他已被斯城市规划与供水部任命为中斯合作斯方总协调人。

面向重大特殊需求举办专题培训班。针对斯里兰卡解决不明原因慢性肾病(CKDu)问题的重大需求,CEWE分别委托北京大学第一医院、北京市疾病预防控制中心举办了“肾脏病专业医护技人员培训班”和“ CKDu现场流行病学培训班”,共培养了30名医护人员和公共卫生官员,受到斯卫生部和驻华大使馆的高度称赞。CEWE与柬埔寨水协合作在金边举办饮用水技术培训班,培养了30余名水厂管理和技术人员。针对伊朗开展二噁英管理的需求,为伊朗环保部3名学员进行了二噁英检测技术培训。

针对各国培养水与环境领域高端人才的需求,CEWE招收“一带一路”沿线国家留学生、博士后及进修人员,5年来共接收来自10多个国家的30余名高级研究人员,目前已经陆续有人学成归国。

2 探索政产学研协同推进机制,一国一策开展科技合作在“一带一路”沿线节点国家建立合作平台,一国一策推进科技合作。目前,CEWE已促成签署了部级、所级双边合作备忘录10份,建立了3个合作平台,并正与孟加拉国、尼泊尔、卢旺达、缅甸等建立合作联系。

在CEWE的积极推动下,中国科学院、生态环境中心、中国科学院大学分别与斯城市规划与供水部、卫生部、科技部、佩拉德尼亚大学、国家供排水委员会等签署了3份部级、2份所级合作备忘录。2015年3月26日,习近平主席和西里塞纳总统共同见证了白春礼院长与哈奇姆部长在北京签署《中国科学院与斯里兰卡城市发展与供排水部合作备忘录》,双方将联合建立“中国-斯里兰卡水技术研究与示范联合中心”(简称“中-斯水中心”),围绕不明原因慢性肾病(CKDu)追因、饮用水安全保障等开展全面合作。同时,CEWE还促成中国国家自然科学基金委员会(NSFC)与斯里兰卡国家科学基金会(NSF)的合作。2016年4月7日,李克强总理和维克拉马辛哈总理共同见证了NSFC主任杨卫院士和NSF主席费尔南多教授在北京签署《NSFC-NSF科学技术合作谅解备忘录》。

2016年4月,“中-斯水中心”和“慢性肾病追因”列入中斯两国政府联合声明;同年12月,由中国商务部援助、中科院后续参与运行管理的“中-斯水中心”获准立项。2017年11月、2018年9月“中-斯水中心”分别举行了奠基和开工典礼。“中-斯水中心”总投资8 100万元人民币,包括科研大楼、先进水质分析实验室、中试大厅等。

2017年9月NSFC-NSF发布了联合资助基金项目征集指南,资助总金额约4 000万元,这为中斯科学家合作应对CKDu追因和安全供水难题提供了经费保障。

作为应对CKDu问题的重要措施,CEWE在斯里兰卡旱区开展了地下水源饮用水安全保障和雨水收集与利用示范。2017年9月、2018年9月生态环境中心与北京京润公司联合研制的电渗析饮用水处理装置(300吨/日)、生态环境中心与碧水源公司联合研制的全自动纳滤饮用水站(2 0吨/日)分别在CKDu病区Kahatagasdigeliya村、阿努拉得普勒地区Rajanganaya村投入使用,2 200余人自此喝上了经过净化的饮用水,这两个示范工程受到了斯里兰卡政府和当地居民的好评。

斯里兰卡城市规划与供水部规划与发展司原司长Muinnudeen Mohamed Haniffa先生在2017年退休之际向CEWE发来热情洋溢的感谢信,“我敬佩你们为确保合作圆满成功而进行的孜孜不倦、坚忍不拔的努力工作和双边互访,以及真诚而温暖的友谊。我要将深深的感激献给中国政府和人民,尤其是中国科学院,感谢慷慨敬业的团队成员在我们国家致力于根除不明原因慢性肾病,为我们提供源源不断的支持。”

柬埔寨水环境及饮用水监管一直缺乏有效手段。2017年9月,生态环境中心联合柬环境部、工业和手工业部申请的战略性国际科技创新合作重点专项“中国-柬埔寨水与环境联合实验室”项目获得批准。2018年3月,白春礼院长与赛索奥部长签署《中国科学院与柬埔寨环境部合作备忘录》,并为“中-柬水与环境联合实验室”挂牌。CEWE还与中国-东盟中心围绕“中柬环保合作中心”建设和共同推进中柬环境合作达成了共识。

2017年,生态环境中心和力合科技联合向柬埔寨环境部捐赠了一套五参数在线水质监测设备,用于金边市湄公河水质监测,目前设备已经投入运行。这是柬埔寨境内首个地表水水质自动监测站,对提升柬埔寨环境监测能力、促进我国水务产业走出去具有重要意义。同时,为“中-柬水与环境联合实验室”捐赠的水质监测仪器已经运抵柬埔寨,即将进行安装和调试。

2017年4月,中科院张亚平副院长和伊朗科技副总统萨塔里共同见证了《中国科学院生态环境研究中心与德黑兰大学农业与自然资源学院合作备忘录》的签署。双方将建立“水与环境联合研究中心”,在人才培养、技术培训、合作研究及示范工程等开展合作,并为中方开拓伊朗市场提供协助。2017年10月,CEWE和力合科技、北京京润、江苏金梓等公司捐赠了首批仪器设备7台套,并于2018年7月完成了仪器设备的调试运行和操作培训;拟建设的3项示范工程(生活污水地埋式一体化处理设施、农场畜禽废水处理工程和校舍雨水回收利用工程)预计2018年内完工。

孟加拉国是世界上饮用水砷污染最严重的国家,孟加拉国城乡发展部以及地方政府与CEWE建立联系,希望能在饮用水除砷领域开展技术合作和应用示范,以期为解决孟加拉国砷污染难题提供范例。CEWE与孟加拉国公共健康工程局(DPHE)就援该国除砷项目实施方案进行深入讨论。2017年11月,“孟加拉国饮用水除砷”援外项目(第一期)可研完成孟方批复手续并报送中方。2018年3月,白春礼院长率团访问孟加拉国,双方确认启动现场中试,拟建一座设计规模2万吨/天、服务20万人口的除砷示范水厂,我方将在人员培训、技术支撑、硬件建设等方面提供帮助。

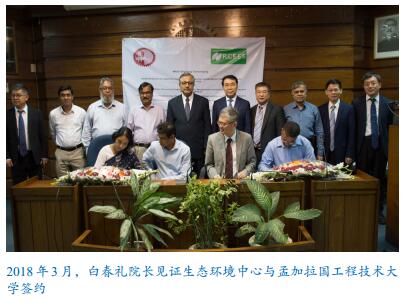

2018年3月,白春礼院长与孟加拉国工程技术大学(BUET)校长Saiful Islam教授共同见证了生态环境中心与BUET签署合作备忘录,双方将在人才培养、水与环境领域开展全面合作,这是该校第一次与中国的机构签署合作备忘录。

2015年4月25日尼泊尔发生8.1级强烈地震,CEWE携手生态环境中心研究生会发起赈灾捐款活动,并联合北京自来水集团为尼泊尔灾区捐赠包括多套一体化水质净化设备在内的应急物资,共计价值100余万元人民币。

CEWE积极参与中国科学院青藏高原研究所牵头的加德满都科教中心筹建,开展了水样分析、地下水砷污染问题调查、水质分析人员培训等工作,设计、制造了净水处理设备,以帮助特里布文大学及加德满都科教中心解决饮用水安全问题。

2.6 与非洲的合作:认真谋划,积极探索非洲合作之路CEWE一直努力通过非洲学员深入调查当地水与卫生相关情况。2016年CEWE派遣科研人员前往肯尼亚、卢旺达等地进行实地调研,了解实际需求。2018年8月,曲久辉院士率团访问肯尼亚,与联合国环境署科技司司长兼首席科学家刘健、中国驻肯尼亚及联合国环境署大使孙保红深入交流,探讨与联合国环境署在水与大气污染控制、生物多样性保护以及气候变化应对等方面开展环境科技合作的路径。

3 多途径促进学术交流,提升科技影响力 3.1 以国际水协会水与发展大会为平台,举办南南合作论坛,交流合作经验两年一届的国际水协会(IWA)水与发展大会暨展览会(Water and Development Congress & Exhibition,WDCE)是广大发展中国家分享水处理技术、经验及解决方案的平台,享誉全球。CEWE分别参加了在肯尼亚内罗毕(2013年9月)、约旦(2015年10月)、阿根廷布宜诺斯艾利斯(2017年11月)召开的WDCE,并举办南南合作论坛,促进了与发展中国家代表的交流和合作。

在CEWE和斯里兰卡政府共同努力下,2019年8月IWA WDCE将在科伦坡举行,该届大会将充分发挥中国水务科技与产业在大会中的作用。

3.2 结合来访和培训班,举办专题研讨会,加深理解每次发展中国家代表团来访时,CEWE均组织双边研讨会。迄今为止,已经召开多次中斯、中柬、中伊、中孟研讨会,加深了相互了解,增进了友谊,并为企业搭建了与相关国家开展水务合作的平台。

为促进我国水务产业走出去,2013年以来,CEWE坚持每年举办中国水务企业与学员技术交流会,重点围绕饮用水、污水处理、水质监测仪器与设备、雨水收集与利用等进行交流,反响良好。

4 创新运行管理机制,探索国际合作与院地合作融合模式团队信念坚定,齐心协力推进“一带一路”合作。预见到中国必然要在国际上发挥更加重要的作用,生态环境中心早在2010年就召开了第一届发展中国家水与卫生研讨会。中心副主任杨敏研究员带领王东升、魏源送、刘锐平等科研骨干申请成立了CEWE,建立了由2名专职主管和2名兼职主管组成的秘书团队,形成了一支年龄结构合理、专业能力强的工作队伍。

积极推进政产学研结合。紧扣重大民生需求,围绕“一带一路”倡议及中国科学院“率先行动计划”,充分利用院内外科技力量,CEWE创建“‘一带一路’环境科技与产业联盟”,创新国际合作与院地合作有机结合的新机制,创建“人才培养-科教援助-企业跟进”三位一体的科技合作新模式,既保障了合作项目得以向纵深发展,有力提升了中国科学院的国际形象,又促进了科技创新及科技成果转化,助推中国水务企业及自主知识产权走上国际舞台。

构建多学科、多机构合作体制,建立“一带一路”联合战线。水与卫生培训班讲师来自多部门、多机构、多学科,形成了面向“一带一路”水与环境联合战线。以中国-斯里兰卡合作为例,CEWE与中国科学院武汉水生所、重庆绿色智能院、合肥智能机械所、遥感所、国科大等院内机构,以及北京大学、北京大学第一医院、北京疾病预防控制中心和3家国内民企(力合科技、北京京润、北京泰宁)等有专长、有积极性的院外机构和企业合作,领域横跨环境工程、环境科学、生态学、遥感、公共卫生、医学等学科。

中国科学院国际合作局的坚强领导和依托单位的全力支撑。 CEWE工作团队大多由科研人员兼职组成,缺乏与发展中国家合作的经验。国际合作局从方向、政策、制度、经费等方面给予了全方位指导,并在学员/工作人员的入境、出国等方面通力支持;生态环境中心在人员、场地、财务报销等方面给予了全方位支撑。

5 下一步工作设想CEWE今后将进一步加强自身队伍建设,扎实推进与斯里兰卡、柬埔寨、伊朗等国的科技合作,形成一系列有显示度的成果。对内加强与我国外交部、国际援助署、生态环境部、住建部、国家自然科学基金委等部门的联合与协调,对外加强与联合国环境署、人居署、世界银行等重要国际组织的沟通与合作,进一步提升科技合作的高度和影响力,建成在水与环境领域具有重要影响力的机构。