马耀明 中国科学院青藏高原所研究员、博士生导师、副所长,中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站站长。日本国立冈山大学大气物理专业博士学位,荷兰Wageningen大学环境科学专业博士学位。主要从事大气边界层观测及卫星遥感应用研究。发表SCI论文150余篇,EI论文70余篇,出版英文专著1部。获气象科学和技术杰出青年奖及国家杰出青年基金资助,入选“新世纪百千万人才工程国家级人选”。

1 “一带一路”的核心区——从“第三极”到“泛第三极”青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔,是地球“第三极”,是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地。以青藏高原为核心的“第三极”地区是全球气候变暖最强烈的地区,也是未来全球气候变化影响不确定性最大的地区。以“第三极”为起点向西辐散,涵盖青藏高原、帕米尔高原、兴都库什、天山、伊朗高原、高加索、喀尔巴阡等山脉,面积约2 000万平方公里的“泛第三极”地区是“一带一路”的核心区,与30多亿人的生存与发展环境密切相关。“泛第三极”是地球上生态环境最脆弱和人类活动最强烈的地区,随着“一带一路”重大倡议建设的实施,既要实现区域发展,又要“守护好世界上最后一方净土”的前提是,必须以科学研究为基础,从多学科角度深入认识青藏高原的自然、生态和人文。中国科学院青藏高原研究所的马耀明研究员和他的团队就是守护“第三极”的一支小分队。

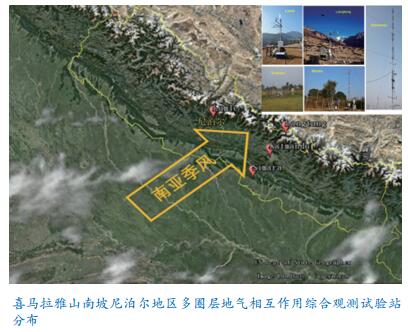

2 尼泊尔——研究喜马拉雅南坡地气相互作用的理想场所在长达半个世纪的时间里,我国几代科学家对喜马拉雅北坡地区中国境内的青藏高原进行了大量细致的考察和研究,但却对青藏高原与邻国接壤部分,特别是喜马拉雅山南坡地区的研究几近空白。只有通过实地观测获取喜马拉雅山脉区域较为系统的大气科学观测资料,考察喜马拉雅南坡并与北坡比较分析,才能填补喜马拉雅南北坡对比研究的空白,加深对青藏高原大气科学系统的认识,加深对周边地区环境与地表过程的理解。尼泊尔作为喜马拉雅南坡地区的重要国家之一,也是“一带一路”南亚大通道的大门。尼泊尔地处喜马拉雅地区的南缘,地势北高南低,落差大,海拔跨度从南部热带海平面上升至北部8 000多米喜马拉雅山,是全球独一无二的植被垂直梯度带,也是研究喜马拉雅南坡地区气候变化对生态环境和生物多样性影响等前沿科学问题的理想场所。中国与尼泊尔同属喜马拉雅山脉地区,我国对喜马拉雅北坡地区的研究已经形成完整的体系,特别是以马耀明为首的研究团队在条件十分艰苦的青藏高原主体地区建立了7个地气相互作用综合观测实验站和8个地气相互作用长期监测站点,取得了大量的观测资料,并且通过20余年的发展,在高原气候系统多圈层地气相互作用过程研究领域建立起了一支以中青年科研工作者为主的稳定的研究团队,取得了世界关注的研究成果。而马耀明所在的中国科学院青藏高原研究所的名誉所长姚檀栋院士与尼泊尔最著名的特里布万大学(Tribhuvan University)水文气象系主任Lochan Prasad Devkot教授在水文气象研究领域有近20年的合作历史,这也是成为马耀明选择与尼泊尔合作的基础前提。

“一带一路”上的尼泊尔,虽然地理资源丰富、地貌独特,但经济欠发达,与这样的国家合作,非常重要的一点就是要建立共同的监测研究平台。但这个过程却是异常艰辛,特别是位于冰川、高山森林地带的台站的建设。由于连年战乱,山区公路长久失修,路况极差,有些地区甚至连路都没有,马耀明和他的团队需要携带仪器徒步前行,翻山越岭,走上几天几夜才能到达架设仪器的地点,途中不仅要克服身体上的疲惫,在天气不好的时候还要防范滑坡泥石流随时带来的生命危险。此外,仪器架设和维护过程也特别辛苦。例如,在高度为40米的边界层塔上架设仪器时,不仅要克服恐高心理,更需要过硬的手上操作功夫——地面上看似简单的螺帽与螺栓的装卸,一到高空就变得异常艰难,常常架设一套仪器需要六七个小时。期间,不仅要忍受喜马拉雅山南麓太阳的暴晒,还要靠着“人拉肩扛”,把观测仪器通过滑轮吊篮逐件运到各层平台装配。一天下来人被晒伤,手臂磨破了皮是常事。而仪器维护和收取数据的时候依然要“翻山越岭,爬上爬下”,十分辛苦。

尼泊尔,众神的国度,一个神秘、美丽而又贫穷的地方,一个幸福指数最高的国家,有着“雪山王国”的美誉。在这里不管朝圣、徒步或其他心灵之旅,尼泊尔都能满足你对她所有的期待。而对于马耀明这样的科学家而言,这些只不过是匆匆的一瞥,装在他心里的却是如何找到一个最佳的观测位置。

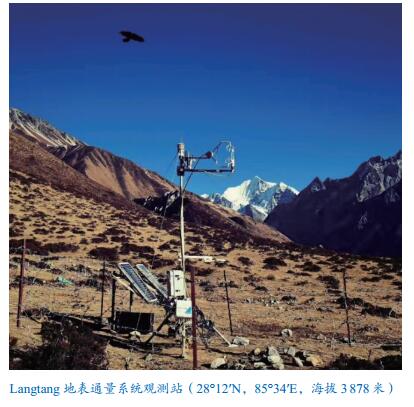

从Langtang山谷到亚拉(Yala)冰川是喜马拉雅山脉南坡梯度观测的最佳场所,为了具体了解该地区的地表能量交换和水循环对我国天气和气候的影响,2009年马耀明与姚檀栋的团队一起从加德满都出发,开车行走了3天,之后没有路了,只得经过5天的徒步才在Langtang地区选定了最佳检测地点。困了就地小憩一会,饿了就啃几口随身带的饼干……几天下来,脚上都起了水泡。一路的艰辛只有他们自己知道,而这些艰辛都是为了实现守护“第三极”的科学梦想。

经过几年的不懈努力,马耀明的团队已经在尼泊尔地区的冰川雪山、高山森林区、高寒草甸、平原农田和城市建立了多个野外综合观测台站,为尼泊尔开展微气象和能量水循环及天气气候研究填补了空白,得到尼方高度认可,马耀明及其团队也成为“一带一路”建设路上一颗耀眼的明珠。

4 未来期许艰辛的探索换来了可喜的成果。依托中国科学院加德满都科教中心,马耀明团队在喜马拉雅山南坡的尼泊尔地区设计并建立了多圈层地气相互作用综合观测试验站网系统,获得了近4年的连续的综合观测资料,基本建立了喜马拉雅山南北坡多圈层地气相互作用综合观测试验数据库,为研究喜马拉雅山南坡地区的天气气候奠定了坚实的基础;在重要的国际刊物上发表科研论文20余篇;首次计算得到了喜马拉雅南坡尼泊尔地区地表能量通量和蒸散发量的区域分布、季节变化及2003— 2013年的变化规律,为认识喜马拉雅南坡地区的气候变化规律打下坚实的基础。

为“一带一路”沿线国家培养科研人员,马耀明认为是科技创新在“民心相通”的最直接的体现。目前,马耀明为尼泊尔培养博士1名,博士后1名,在读博士1名,在读硕士3人;为巴基斯坦培养博士1名,在读博士1名;为埃塞俄比亚培养在读博士1人。辛勤的培育已结硕果,马耀明的外籍学生毕业后回国有的已成了教授,成为“一带一路”上最好的合作伙伴。

谈到未来的期许,马耀明内心有更大的梦:“能从科研经费和设备上加大投入,建成整个‘一带一路’地区多圈层地气相互作用综合观测试验站网系统,通过观测分析、卫星遥感和数值模拟相结合的综合分析研究,既能做出更多成果,也能为喜马拉雅南北坡地区水分循环和水资源管理研究起到科学支撑作用。”马耀明对未来充满了期待。