董锁成 中国科学院地理科学与资源研究所首席研究员,中国科学院特聘研究员,博士生导师,中国科学院大学首席教授,国家二级研究员,全国优秀科技工作者。国家科技基础资源调查专项首席科学家,“一带一路”国际科学家联盟副主席兼秘书长,中国生态经济学会副理事长。

“一带一路”建设5年来,对沿线国家和地区发展带来了重要战略机遇。我国先后与沿线100多个国家和地区签署合作协议,与沿线国家在经贸合作、金融投资、产业园区、互联互通、环境保护等方面开展了广泛合作,有力地促进了欧亚非及世界经济的增长。

我国与“一带一路”沿线国家的生态保护合作取得了显著成就,但沿线生态环境问题依然存在,形势不容乐观,在经济增长的过程中还将出现新的生态环境问题。“一带一路”沿线地区都面临共同应对全球气候变化、缓解水资源危机、防治沙漠化、治理跨境污染、预防自然灾害及疫情传播等重大资源环境风险和可持续发展难题。中国科学院地理科学与资源研究所首席研究员董锁成认为,“一带一路”建设决不能走传统的“先污染,后治理”的老路,必须坚持生态文明理念、绿色发展模式,建设绿色“一带一路”。

早在2005年,“一带一路”倡议提出之前,董锁成团队就开始了对周边国家的资源环境调查以及国际合作研究。2005年7—8月,他参与组织了由孙九林院士任首席科学家、陶宝祥高级工程师任队长的“中俄贝加尔湖生态环境综合科学考察”项目。此次科学考察具有里程碑意义,为中俄科学家在资源、环境与可持续发展方面的国际合作打开了一扇大门。

|

| 2005年,董锁成和孙九林院士、陶宝祥高级工程师与俄罗斯科学院Arnold K. Tulokhonov院士组织首次“中俄贝加尔湖生态环境综合科学考察” |

2007年,国家科技基础性工作专项重点项目“中国北方及其毗邻地区综合科学考察”正式启动,由孙鸿烈院士任顾问委员会主任,欧阳自远院士等任副主任,陈宜瑜院士任专家委员会主任,孙九林院士等任副主任,董锁成任项目首席科学家和项目负责人。该项目是以我国科学家为主,联合俄、蒙两国科学家,首次对我国北方及俄、蒙中高纬度地区开展的多学科、多尺度、跨国境、大范围的综合科学考察,接续了中断数十年的中苏科学考察,覆盖了“一带一路”的中蒙俄经济走廊等重大国际战略区域。

在区域发展全要素获取、格局与机理模拟和四层循环经济、六城建设生态城等区域绿色发展优化决策关键技术及应用上取得了重大创新突破。首次建立了东北亚南北综合样带及样带梯度,创建了中国北方及其毗邻地区数据共享平台和东北亚E-Science信息化科研协作网络,制作数据库90个、图集5部,采集并带回标本和样品3 000多个,填补了国内空白;发表数百篇论文,出版考察报告专著20多部,授权9项发明专利和20多项软件著作权;获得数项科技奖励,培养了75名中青年国际科学考察研究骨干,与俄、蒙两国科学院签署了12项合作协议;15份咨询建议得到党和国家领导人实质性批示或被中办采用,多项成果被国家和地方政府广为应用,产生了巨大的综合效益。为“一带一路”规划、生态文明建设和俄罗斯远东发展战略提供了重要科技支撑,有力地促进了新时期我国科技基础性工作和科学考察的国际化、信息化、标准化和规范化。

2017年,在孙鸿烈、陈宜瑜、欧阳自远、孙九林等老一辈科学家的指导下,国家科技基础资源调查专项“中蒙俄国际经济走廊多学科联合考察”项目启动实施,董锁成担任项目负责人和首席科学家。按照点—线—带—面4个层次,即重点城市—五带—六区—全区域,已组织了10多次跨国联合科学考察,穿越了蒙古国全境及俄罗斯太平洋沿岸到波罗的海沿岸地区,初步完成了对跨西伯利亚铁路沿线地区、贝加尔湖城市群、中俄陆路口岸、中俄沿海区、远东地区、乌兰巴托都市区、中蒙跨境区等重点区地理环境本底、自然资源、城市化与基础设施、社会经济和投资环境的联合科学考察。收集到丰富的地理环境和经济社会等数据,编制了中蒙俄经济走廊相关专题地图;形成了10份咨询报告,部分得到采纳,发表了数十篇科研论文,与俄蒙科研机构签署了10多份合作协议,联合组织了5次中蒙俄经济走廊及相关国际研讨会,在俄蒙、“一带一路”沿线地区及国内产生了强烈反响。

“一带一路”倡议提出至今,董锁成团队执行了多个国家级、省部级、研究所级国际合作项目,并组织召开了若干大规模国际性学术会议,有力发挥了智库专家对“一带一路”建设的推动作用。2014年6月,孙九林院士团队和董锁成团队在北京共同举办了首届“丝绸之路经济带生态环境与可持续发展国际研讨会”。百余位国际科学家签字倡议成立了“‘一带一路’国际科学家联盟”。目前,“‘一带一路’国际科学家联盟”已凝聚了沿线国家数百位著名科学家,是“一带一路”智库建设的高端力量。2016年8月,第33届世界地理大会期间,董锁成团队举办了大规模分论坛——“一带一路”科学家联盟智库论坛。会上,董锁成作了关于“一带一路”绿色发展模式报告,受到与会专家强烈反响和认同,并作为该届地理大会突出贡献者受到大会组委会表彰,该分论坛成为第33届世界地理大会优秀论坛。2016年11月,孙九林院士团队和董锁成团队承办了中国科学院“‘一带一路’科技创新国际研讨会”,“一带一路”沿线37个国家科学院院长及科学家联合签署了“北京宣言”,提出建立绿色“一带一路”和共同建立“一带一路”国立科研机构联盟等倡议。

|

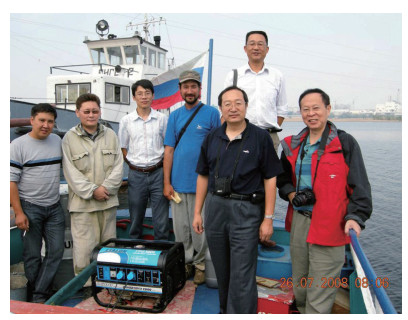

| 2008年7月,董锁成组织中俄勒拿河流域综合科学考察 |

在董锁成看来“一带一路”建设过程中,机遇与挑战并存。首先是语言问题。最初团队中懂俄语的专业人才短缺,沟通困难;大量俄、蒙科学资料和信息翻译成本高、难度大。随着与俄蒙科学院及大学合作的加深,双方互访交流频繁,招收俄蒙博士生,聘请俄语翻译,语言问题有所缓解;目前积极培育既懂专业也懂语言的人才迫在眉睫。其次是,考察区域广阔。有些中、高纬度地区地理环境比较严酷,考察难度大,条件比较艰苦,同时也面临着考察成本高及经费不足的情况。“让我记忆犹新的是,有一次乘科考船在北冰洋沿岸和勒拿河三角洲考察,船上床铺不足,我和张树文教授就把床铺让给其他专家,张树文教授在半尺宽的板凳上睡了一夜,我在甲板上呆了一夜”,董锁成说。

|

| 2018年10月,董锁成带领中蒙俄科学考察队考察黑龙江农垦、森工集团及相关民企联合创建的“俄罗斯远东犹太州春天农业园区”及其首次在远东地区试种成功的旱稻田 |

董锁成认为,“一带一路”是一个开放、包容、均衡、普惠的国际经济合作新架构,与许多国家的战略高度契合,是当前世界经济的强大增长极,共建“一带一路”符合国际社会的根本利益,彰显人类社会共同理想和美好追求。5年来,“一带一路”建设取得了举世瞩目的巨大成就,也面临不容忽视的重大问题。他希望,未来推进“一带一路”建设要继续秉持“和平合作、开放包容、交流互鉴、共建共享、合作共赢”的理念,在数量增加的同时,要更加注重质量和效益。在追求经济利益的同时,更加注重生态环境保护,发展循环经济,生态旅游,建设低碳城市,共创绿色发展示范区。加强科技对“一带一路”建设的支撑作用,积极部署对六大经济走廊和沿线重点国家的国际联合科学考察和系统研究的国家专项,邀请沿线国家共同参与。促进“一带一路”科技合作,制定“一带一路”国际科学计划和“一带一路”专项研究基金,以我为主吸收沿线国家及国际组织参加,凝聚国际科学家共同探索绿色“一带一路”建设模式。