2. 北京师范大学 地理科学学部 北京 100875;

3. 中国科学院大学 北京 100049

2. Faculty of Geographical Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

LIU Yansui Professor and Director of Center for Regional Agriculture and Rural Development at Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS), Yangtze River Scholar Distinguished Professor, academician of The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries.He is currently the IGU-AGLE Commission Chair, President of China Urban-Rural Development Think Tank Alliance.His research fields include regional agriculture, land use, rural-urban development, and targeted poverty alleviation.E-mail:liuys@igsnrr.ac.cn

贫困是人类发展过程中长期面临的问题和现实难题。由于受资源禀赋、发展水平与发展策略、经济结构、人力资源状况等因素的影响,世界各国均存在不同程度的贫困问题。消除贫困,促进人类社会全面发展、进步与繁荣是国际社会共同的追求。2015年联合国颁布了2030年联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals, SDGs),以综合方式彻底解决社会、经济和环境3个维度的发展问题,进而转向可持续发展道路。“消除一切形式的极端贫困”位列17项可持续发展目标之首,是实现联合国可持续发展目标的重要基础。伴随着人类经济社会的发展与进步,贫困认知从单纯强调缺乏食物及资源维系基本生活,扩大到包括医疗卫生保健、健康与寿命、文化教育程度以及政治权利等条件的改善[1-3]。消除贫困也由单一的物质性投入转向物质投入与非物质投入(社会资本)相结合[4, 5]。近年来,降低国家机构的脆弱性、创造机遇、促进赋权以及增强安全保障、减少不平衡与共同富裕成为世界减贫的重要议题[6, 7]。

20世纪90年代以来,世界经济社会发展极大地推进了人类减贫事业,提升了人类生活品质。然而,不平衡发展、自然灾害、战乱、气候变化、经济波动等因素严重制约了全球可持续减贫进程,并诱发了饥饿、资源过度开发、地区冲突等一系列问题。本文系统研究了世界减贫历程及发展演化的时空格局,深入剖析了当前世界减贫所面临的若干重大问题与挑战,从可持续减贫的角度提出了政策建议与行动计划。

1 世界减贫历程回顾 1.1 减贫的理论基础贫困是一个综合性、动态性概念,涉及经济学、社会学、政治学、地理学等诸多学科领域,并随着时间、空间、发展环境及人们思想观念的变化而改变。不同的贫困定义反映了人们关注角度的差异,较为通用的观点认为贫困最终不是收入问题,而是贫困人口缺少获取收入的能力或机会,以至于缺乏创造及维持正常生活的能力与条件[8-10]。世界银行在《1990年世界发展报告》中指出,当某些人、家庭或群体没有足够的资源去获取他们公认的,一般能够享受到的饮食、生活条件、参加某些社会活动的机会,就是处于贫困状态[11]。此外,疾病、人力资本不足、社会保障体系不健全、歧视等也是制约人们获取收入能力的重要因素。因此,减贫不仅要弥补贫困人口的物质缺乏,还需要帮助他们提升创造并维持正常生活的能力。

消除贫困是人类社会一个长远的奋斗目标。短期性、绝对性贫困容易根除,但相对贫困长久存在,脱贫与返贫在不同时间与空间层面上交替显现。由此,减贫既要力求减少致贫的因素,又要确保人们实现长期、稳定脱贫。在反贫困路径问题上,国际社会主要有3种模式:①资源输送,即通过对贫困人口给予物质资源来支撑其生产与生活。②消除贫困人口的机能障碍(dysfunction),即通过改进贫困人口的生活方式和社会规范消除其“机能障碍”来解决贫困问题。③侧重优化导致贫困状态的经济社会结构,为人们摆脱贫困提供机会[12]。随着人类减贫事业的不断推进,贫困的“孤岛效应”日益显现,贫困的区域封闭性、空间集聚性、贫困人群集中性、致贫原因多样性等倾向显著,亟待采用超常规、有针对性的减贫政策与措施[13]。

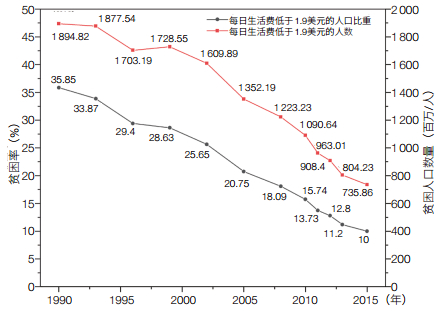

1.2 20世纪90年代以来的世界减贫1990—2015年,世界减贫取得了巨大进展。根据世界银行的统计数据,按照每人每日生活费1.9美元(2011年购买力)的测算标准,1990年全世界极端贫困人口为18.95亿人,贫困率(贫困人口数量占全世界总人口数量的比重)是35.85%。2015年全世界极端贫困人口减少到7.36亿人,贫困率也下降到10%(图 1)。在25年里,世界人口数量增长了20亿,但极端贫困人口数量却减少了11.59亿,贫困率平均每年下降1个百分点。

|

| 图 1 世界贫困率与贫困人口数量(1990—2015年) |

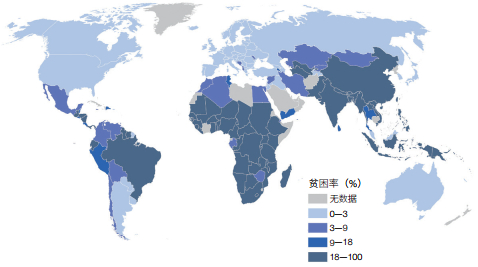

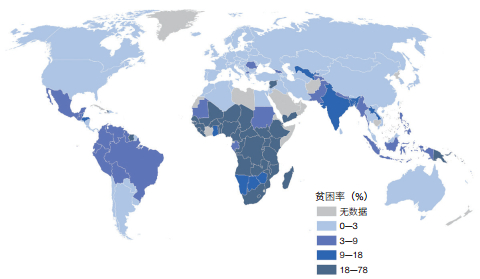

世界银行将全世界划分为7个区域:东亚和太平洋地区、欧洲和中亚地区、拉丁美洲和加勒比地区、中东和北非地区、南亚地区、撒哈拉以南非洲地区以及其他区域。在1990年,世界贫困人口主要集中在东亚和太平洋地区、南亚地区、拉丁美洲和加勒比地区以及撒哈拉以南非洲地区,贫困率均在18%以上(图 2)。在2015年,世界银行统计所的164个国家中有84个国家的贫困率降到了3%以下,23个国家的贫困率在3%到9%之间,14个国家的贫困率在9%到18%之间,43个国家的贫困率在18%之上。东亚和太平洋地区、南亚地区的减贫效果显著,而撒哈拉以南非洲地区减贫形势严峻(图 3)。

|

| 图 2 1990年世界各国贫困率 |

|

| 图 3 2015年世界各国贫困率 |

1990—2015年,得益于各国经济社会的快速发展与减贫政策的有效实施,东亚和太平洋地区、南亚地区贫困人口数量分别从1990年的9.87亿、5.36亿减少到2015年的0.47亿、2.16亿,贫困率分别从1990年的61.6%、47.3%下降到2015年的2.3%、12.4%。以中国为例,1990—2015年中国的贫困率由1990年的66.58%降到了2015年的0.73%,有7.46亿人(每人每日生活费1.9美元)摆脱了贫困,占到世界减贫规模的64.37%①,为世界减贫事业作出了重要贡献。

① http://databank.worldbank.org/data/source/poverty-and-equity.

撒哈拉以南非洲地区的减贫效果并不明显:该地区的贫困率由1990年的54.3%下降到了2015年的41.1%,但是贫困人口数量却由1990年的2.78亿增长到2015年的4.13亿,占到了世界贫困人口数量的一半以上。全世界最贫困的28个国家中有27个位于撒哈拉以南非洲地区,其贫困率均超过了30%。此外,中东和北非地区的贫困人口数量与贫困率1990— 2 0 1 5年呈现出先降后升的变化过程,贫困人口由1990年的1 420万减少到2008年的880万,然后增长到2015年的1 860万,贫困率也从1990年的6.2%下降到2013年的2.6%,之后上升到2015年的5%。欧洲和中亚地区的贫困人口数量呈现出先升后降的变化趋势,贫困人口数量先从1990年的1 330万增长到1999年的3 670万,然后下降到2015年的710万,是世界七大区域中贫困人口数量最少的地区。

2 世界贫困重心时空演化过程为了深入揭示世界减贫的发展演化规律,本文引入重心模型,测算了世界贫困重心的时空演化过程。数据来源于世界银行1990—2015年间全球各地区的人口与贫困统计数据。

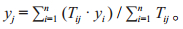

2.1 重心计算公式 (1)

(1)

(2)

(2)

其中,Tij (i =1, 2, 3, …, n,j =1, 2, 3, …, n)表示第i个国家或地区j年的贫困人口。Pi = (xi, yi)为该国家或地区的行政重心地理坐标,Pj = (xj, yj)为第j年贫困人口的重心。

2.2 移动距离与方向计算公式设第t年与t−1年贫困重心分别为Pt = (xt, yt),Pt-1 = (xt-1, yt-1)期间的贫困重心移动距离为:

(3)

(3)

移动方向为:

(4)

(4)

1990—2015年,世界贫困重心时空格局发生了显著变化,由南亚转移到了非洲大陆。世界贫困重心从1990年位于印度中东部地区的贾坎德邦开始向西南方向移动,在2002年世界贫困重心从印度西岸进入印度洋并继续向西南方向移动。在2013年世界贫困重心到达非洲最东部的索马里半岛,并继续向非洲内陆移动。2015年世界贫困重心到达了埃塞俄比亚东部地区。在25年里,世界贫困重心向南偏西71.80°方向累计移动了5 033.32公里,其中向南移动了1 572.37公里,向西移动了4 781.42公里,说明印度以东地区即东亚和太平洋地区的大规模减贫推进了世界贫困重心向西快速移动(图 4)。

|

| 图 4 世界贫困重心时空演化格局(1990—2015年) |

因此,非洲尤其是撒哈拉以南非洲地区成了世界减贫的主战场。根据世界银行数据,1990年世界80%的极端贫困人口集中在东亚和太平洋地区以及南亚地区,撒哈拉以南非洲地区于2005年、2011年分别超越东亚和太平洋地区、南亚地区,从而成为世界极端贫困人口最多的地区。2015年撒哈拉以南非洲地区占据了世界56.16%的极端贫困人口②。

② http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx.

3 世界减贫面临的关键问题 3.1 世界不均衡减贫加剧地区资源过度开发根据世界银行的统计数据,撒哈拉以南非洲地区有57.4%的人口依靠农业生产来维持生计,通过过度开垦土地以获取更多的农业产出与务农收入。然而,这种农业经营方式加剧了地区资源消耗并诱发了生态环境破坏问题。2015年撒哈拉以南非洲地区农业生产耗水量占到了该地区淡水资源总采用量的73.05%,而这一比例在2016年上升到了91.82%③。撒哈拉以南非洲地区这种依赖大量水资源灌溉的农业生产模式是脆弱的,一旦遇到干旱甚至是水资源短缺将直接导致农业减产,影响农户的家庭收入。

③ http://databank.worldbank.org/data/source/poverty-and-equity.

在过去10余年间,撒哈拉以南非洲地区经历了大规模的毁林开荒过程(图 5),2005—2016年,撒哈拉以南非洲地区的北部、东部和南部地区农业用地扩张以及森林与灌木用地减少共存,且较为显著。如表 1所示,2005—2016年,撒哈拉以南非洲地区减少了156万平方公里的森林与灌木用地,年均减少141 605平方公里。同时,新垦农田的面积增加了146万平方公里,年均增速为133 055平方公里。随着世界贫困重心向非洲大陆转移与深入,撒哈拉以南非洲地区的毁林开荒过程得以加剧,2005—2009年森林与灌木用地年均减少速度为89 320平方公里,而2009—2016年森林与灌木用地年均减少速度增加了近1倍,达到171 480平方公里/年。人们通过毁林开荒扩大耕地面积来获取更多的农业产出,进而获得更多的农业收入,而这不仅加剧了撒哈拉以南非洲地区的自然资源过度消耗,还将势必影响到地区及全球的生态系统安全,而建立在资源过度开发基础上的减贫将注定不稳定、不可持续。

|

| 图 5 撒哈拉以南非洲地区土地覆被变化(2005—2016年) |

由于2005、2009年的土地利用数据与2016年的土地利用数据在分类标准上有一定的差异,本文按照European Space Agency(ESA)的分类标准,将2005、2009和2016年的土地覆被类型的分类进行统一,统一后非洲的地类标准可分为林地与灌木、草地与稀疏植被、农田、裸地、建设用地和水域及水生植被6大类,其中水域包括水生植物、雪地、冰川及水体。

3.2 国际流离失所者加剧贫困识别的不精准性在过去20年间,世界范围内的流离失所者数量急剧增加,由1997年的3 390万人增长到2016年的6 560万人[14]。近年来,叙利亚内战以及在苏丹、索马里、刚果(金)、尼日利亚、中非共和国等国发生的冲突及派系武装斗争迫使大量人口流离失所,涌入周边国家甚至进入欧洲境内躲避战乱。同时,全球饥饿人群也在快速增加,2015—2016年增长了3 800万人[15]。由于缺乏基本的生活保障,这些流离失所者很快进入贫困化状态。针对这部分群体的人道主义援助也因其流动性、不确定性等因素限制而难以发挥应有的效用。

当前,政府及学者采用一系列方法措施来提高贫困识别精准性,如以营养、收入为基础的贫困识别指标[16]、多维贫困化体系[17],使用移动电话数据[18]以及将机器学习应用到高分辨率卫星影像[19]。然而,随着战乱、自然灾害等引发的全球范围内流离失所者数量的增加,贫困群体的流动性增强,导致了贫困识别的不精准性、不确定性问题凸显,制约了减贫措施的有效实施,也进一步加剧了世界减贫的艰巨性。

3.3 乡村衰退加剧世界减贫成效的不稳定性当前,全球贫困人口主要分布于乡村地区。世界银行一项覆盖89个发展中国家的家庭调查显示,全球80%的贫困人口居住在乡村地区,64%的贫困人口从事农业生产。然而,乡村地区人口贫困率是城市地区人口贫困率的3倍多,达到18.2%比5.5%。以农业生产为生计手段的人的贫困发生率是从事非农业生产人群贫困发生率的4倍[7]。由此,在乡村地区从事农业生产的人更容易致贫,乡村地区的可持续发展是世界减贫的主要支撑平台。

随着工业化、城市化及全球化进程的不断深入,世界范围内的乡村衰退问题已日益显现并引发关注[20-22]。由于城市与乡村、工业与农业的关系处理不当,导致了城乡差距扩大化,诱发了乡村青壮年劳动力大量流失并最终导致乡村经济衰退、农业低效化、空心化等问题,严重制约了乡村地区可持续发展[23-25]。广大乡村地区因其在资源禀赋、发展质量方面的差异,对全球化、知识经济、气候变化等发展主导过程的响应差异明显,进而影响到乡村地区为农户提供可持续、稳定生计的能力与条件。建立在乡村地区逐渐衰退基础上的减贫成效是不稳定、不持久的,也必将加大农户生计的脆弱性。

4 结论与讨论自20世纪90年代以来,世界减贫事业取得了卓越成绩,极端贫困人口数量减少了近12亿,贫困率也下降到10%。这缘于过去25年间世界经济的稳固增长,以及众多发展中国家尤其是人口密集的东亚和太平洋地区、南亚地区不断增长的财富,极大提升了贫困人口的生计水平,巩固了减贫成效。当前,全世界有一半国家的极端贫困人口发生率在3%以下,已达到了2030年的世界减贫目标[7]。

世界减贫的时空演化格局具有显著的不均衡特征。1990—2015年,东亚和太平洋地区、南亚地区在减贫人口规模及贫困率降速方面均领先于世界其他地区。然而,撒哈拉以南非洲地区的减贫效果并不明显,贫困率降速缓慢,贫困人口不断增加,贫困人口规模占到了世界贫困人口数量的一半以上。撒哈拉以南非洲地区的减贫形势严峻,已成为世界减贫的主战场。当前,资源的无序与过度开发、战乱冲突及灾害所诱发的流离失所者、乡村衰退等问题制约了世界减贫进程,降低了减贫成效的稳定性与可持续性。

随着世界减贫进程的不断深入,减贫难度持续加大。近年来,世界金融危机、地区冲突、气候变化所引发的自然灾害等事件频发,加剧了世界减贫的复杂性、不精准性与反复性,降低了减贫成效,亟待系统、科学审视世界减贫问题。

(1)世界各国和地区所处的发展阶段不同,资源禀赋与发展路径不同,贫困程度及致贫原因迥异。因此,应科学研判并诊断识别制约世界可持续减贫的关键因素,制定行之有效的减贫策略。

(2)世界减贫是各国共同的责任。一方面,应建立世界减贫协调机制,集中世界资源与力量支持非洲、南美洲等地区的减贫工作,通过联合行动确保最不发达国家政局稳定,避免因地区冲突引发大规模的贫困、饥饿、流离失所等问题。另一方面,以中国为代表的国家在减贫领域取得了瞩目成绩,积攒了丰富的经验与成功模式,应加强减贫领域的国际合作与交流,向贫困国家及地区提供可借鉴、可复制的减贫模式与经验。

(3)减贫与国家及地区的经济发展转型应同步推进。在全球化、知识经济不断深化的背景下,一些国家和地区的发展被日益边缘化,难以形成具有竞争力的经济体系,亟待发展转型。依托科技创新及人力资本储备,国家和地区的经济实现多元化发展,不断增强产业的科技含量,对传统产业转型升级并培育新兴产业,使发展成果更多惠及贫困人口,从而对减贫成果形成有效支撑。

(4)作为世界减贫的重要支撑平台,乡村衰退问题严重制约了乡村地区可持续发展,亟待重塑新型城乡关系,科学、系统推进世界乡村振兴[22]。 ①应加快村镇建设,形成村镇化与城市化“双轮驱动”的城乡地域格局,为乡村振兴、农民就业与创业搭建平台[26, 27]。②应以村镇化为基础,补齐乡村发展短板,加快推进乡村转型发展,增强乡村发展内生动力,构建协调、互补的城乡关系,着力提升乡村地区应对外界发展环境变化的能力,即乡村弹性[25]。

| [1] |

Narayan D, Patel R, Schafft K, et al. Can Anyone Hear Us? Voices of the Poor[M]. New York: New York Oxford University Press, 2000: 377-379.

|

| [2] |

Lanjouw P, Pradhan M, Saadah F, et al. Poverty, Education, and Health in Indonesia:Who Benefits from Public Spending?[M]. New York: Social Science Electronic Publishing, 2001: 64.

|

| [3] |

Pearce J L. Organizational scholarship and the eradication of global poverty[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(6): 970-972. DOI:10.5465/amj.2005.19573100 |

| [4] |

Grootaert C. Social capital: the missing link? The World Bank Social Capital Initiative Working Paper No.3, 1998.[2010-07-01]. http://documents.worldbank.org/curated/en/902971468764409654/Social-capital-the-missing-link.

|

| [5] |

李玉恒, 王艳飞, 刘彦随. 我国扶贫开发中社会资本作用机理及效应[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 301-307. |

| [6] |

刘俊文. 超越贫困陷阱——国际反贫困问题研究的回顾与展望[J]. 农业经济问题, 2004, (10): 23-28. DOI:10.3969/j.issn.1000-6389.2004.10.005 |

| [7] |

World Bank Group. Poverty and Shared Prosperity 2016[M]. Washington D.C.: World Bank Publications, 2016.

|

| [8] |

Sen A. Poverty and famines:An essay on entitlement and deprivation[J]. Economics, 1981, 50(1): 200-201. |

| [9] |

Navajas S, Schreiner M, Meyer R L, et al. Microcredit and the poorest of the poor:Theory and evidence from Bolivia[J]. World Development, 1998, 28(2): 333-346. |

| [10] |

Bruton G D, Ketchen D J, Ireland R D. Entrepreneurship as a solution to poverty[J]. Journal of Business Venturing, 2013, 28(6): 683-689. DOI:10.1016/j.jbusvent.2013.05.002 |

| [11] |

世界银行. 1990年世界发展报告[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2001.

|

| [12] |

西奥多·舒尔茨.穷人的经济学——诺贝尔经济学获奖者演说文集.罗汉, 译.上海: 上海人民出版社, 1998: 406.

|

| [13] |

刘彦随, 周扬, 刘继来. 中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 269-278. |

| [14] |

UNHCR. Global Trend-Forced Displacement in 2016[M]. Geneva: The UN Refugee Agency, 2016.

|

| [15] |

F AO, W FP. Monitoring Food Security in Countries with Conflict Situations A Joint FAO/WFP Update for the United Nations Security Council[M]. New York: Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Food Programme, 2018.

|

| [16] |

Thorpe A. The Nature and Causes of Poverty: An Overview//Arthur E N, Christophe B (eds). Poverty and Small-scale Fisheries in West Africa. Dordrecht: Springer Netherlands, 2004: 9-36.

|

| [17] |

Alkire S, Santos M E. Measuring acute poverty in the developing world:Robustness and scope of the multidimensional poverty index[J]. World Development, 2014, 59(1): 251-274. |

| [18] |

Blumenstock J, Cadamuro G, On R. Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata[J]. Science, 2015, 350(6264): 1073. DOI:10.1126/science.aac4420 |

| [19] |

Jean N, Burke M, Xie M, et al. Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty[J]. Science, 2016, 353(6301): 790. DOI:10.1126/science.aaf7894 |

| [20] |

Woods M. Rural geography:processes, responses and experiences in rural restructuring[J]. Rural Geography Processes Responses & Experiences in Rural Restructuring, 2005, 7(3): 494-496. |

| [21] |

Wood R E. Survival of Rural America:Small Victories and Bitter Harvests[M]. Lawrence, KS: University Press of Kansas, 2008.

|

| [22] |

Liu Y S, Li Y H. Revitalize the world's countryside[J]. Nature, 2017, 548: 275-277. DOI:10.1038/548275a |

| [23] |

Carr P J, Kefalas M J. Hollowing out the Middle:The Rural Brain Drain and What It Means for America[M]. Boston, MA: Beacon Press, 2009.

|

| [24] |

Westlund H. Urban Futures in Planning, Policy and regional science:Are we entering a post-urban world?[J]. Built Environment, 2014, 440(4): 447-457. |

| [25] |

李玉恒, 阎佳玉, 武文豪, 等. 世界乡村转型历程与可持续发展展望[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 627-635. |

| [26] |

刘彦随, 陈聪, 李玉恒. 中国新型城镇化村镇建设格局研究[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(6): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2014.06.001 |

| [27] |

Li Y, Jia L, Wu W, et al. Urbanization for rural sustainability-Rethinking China's urbanization strategy[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 178: 580-586. DOI:10.1016/j.jclepro.2017.12.273 |